論數據權的法律屬性場景化認定與體系架構

劉蓓 桂玲麗

[摘 要]隨著時代的進步,數字經濟應運而生,其中最具代表性的莫過于數據資源的產生,數據由于自身所蘊含的巨大價值,已經成為當今時代經濟發展的有力力量,被各國所爭搶。然而現實中數據競爭始終伴隨著信息泄露、主體利益沖突等問題,大數據悖論的破解和社會各方主體利益沖突的緩解亟待關于數據權屬性方面的研究。通過司法案例的類型化,發現數據權的多元化屬性。這種數據權多元化屬性體現出非典型化,表現為數據權不同于傳統的物權、人格權、知識產權、新型財產權和傳統國家主權。那么數據權法律屬性則需要場景化路徑認定,當數據相對于個人信息時,具備人格權屬性;當數據置于市場流通場景時,其具有財產權屬性;當數據相對于國家場景時,具備國家主權屬性。所以數據權是具有人格權、財產權和國家主權的集合權,在此基礎上我們可以嘗試厘清理論層面的數據權位階體系架構。該種體系的建構將有助于更好地認知“數據”這一新興客體,有利于更好地平衡數據主體之間的關系,進一步完善數據權益保護體系,為未來數據競爭乃至數字經濟發展提供理論支持。

[關鍵詞]數據權;法律屬性;場景化認定;數據權體系

[作者簡介]劉蓓(1983-),女,法學博士,長春工業大學公共管理學院副教授;桂玲麗(1995-),女,長春工業大學公共管理學院碩士研究生(長春 130012)。

大數據時代數據的重要性不言而喻,大多數國家紛紛制定相關法案,如泰國2020年頒布的《個人數據保護法》、印度2019年實施的《個人數據保護法》、歐盟2018年公布的《一般數據保護條例》等。

黃鵬:《數據作為新興法益的證成》,《重慶大學學報(社會科學版)》2020年第6期。我國雖然于2021年十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議表決通過了《中華人民共和國數據安全法》,但依然存在相關法律法規建設不完善的問題。

本文討論的是一個重要的基礎理論問題:數據權的法律屬性是什么?關于這個議題,在理論界早已獲得眾多學者關注,但大多數觀點并未從類型化現實場景角度論述數據權的法律屬性。目前我國學術界對數據權的法律屬性主要以財產權說、商業秘密說、知識產權說等為主流觀點,然而,無論是哪種觀點都不能夠覆蓋所有數據權屬性體系。本文將通過解析具體案例來考察數據權的法律屬性。

一、司法案例的類型化

數據交易的各個環節中涉及的參與主體、存在的價值與產生方式是不同的,產生的糾紛也不同。因此,研究首先通過對數據權司法案例進行類型化和闡釋,以便達到對不同類型的數據糾紛與數據權屬性關系分析的平衡。

項定宜、畢瑩:《大數據時代數據的類型化保護研究》,《重慶理工大學學報(社會科學)》2021年第6期。本文案例研究主要針對個人與企業、企業之間、國家之間產生的數據糾紛進行分析,并從案例中探索數據權的屬性。

(一)任申玉訴百度案北京市第一中級人民法院民事判決書,(2015)一中民終字第09558號。

任申玉,中國公民,在無錫陶氏生物技術有限公司從事相關教育工作期間,以其名字在百度系統檢索時發現,出現許多包括“陶氏教育任申玉”等包含其名字與陶氏機構的鏈接和頁面。由于無錫陶氏教育在業內的口碑不好,因此任申玉認為百度擅自設置這些鏈接嚴重侵犯其隱私權,并對其日常生活和之后求職等方面造成不利影響。任申玉請求百度刪除鏈接被拒后,以侵犯其姓名權、名譽權和一般人格權中的“被遺忘權”為由,向北京市海淀區人民法院提起訴訟,要求百度刪除上述鏈接和屏蔽“陶氏教育”等詞語。

該案法官審理后認為,被遺忘的權利不包括在我國現行法律制度的框架內。盡管我國新頒布的《民法典》對一般人格權的保護有具體規定,但這些規定被歸類化后屬于一種類型,且在本案中任申玉的個人信息是否能夠得到法律保護取決于該人格信息是否屬于在現有的人格權保護框架當中,以及該信息涉及相關利益的合法性和法律保護的必要性。溫昱:《搜索引擎數據痕跡處理中權利義務關系之反思——以兩起百度涉訴案例為切入點》,《東方法學》2020年第6期。因此,北京市海淀區人民法院駁回了任申玉的訴訟請求。在任申玉上訴后,二審法院維持同樣的審理意見。在該案中,審理法院認為,任申玉的個人信息應當被社會公眾所知曉,在我國現有法律框架下,保護公民的個人信息不能以犧牲公共利益為代價,如果為保護個人信息而刪除該數據將會對公共利益造成侵害,任申玉的請求不具備正當性,因此不能受到法律的保護。然而在筆者看來,本案中任申玉的個人數據權切實地受到侵害,個人信息亦是數據權的客體,因此,數據權具有人格權屬性。

(二)百度訴奇虎360不正當競爭案北京市高級人民法院民事判決書,(2017)京民終487號。

著名的百度訴奇虎360瀏覽器案中,百度與360為了相關數據信息引起的利益糾紛訴至法院。在本案中,百度訴稱360惡意篡改百度搜索頁面、劫持流量,抓取百度用戶數據信息等不正當競爭行為違反了業內公認的國際通行行業規則“機器人協議”,侵犯其數據權利,要求360停止侵權行為。該案存在的爭議焦點主要是360私自抓取百度數據信息是否構成不正當競爭。

法院指出,自愿平等、公平和誠實信用的原則屬于互聯網行業的準則,互聯網行業可以在法律允許的范圍內進行良性競爭。“機器人協議”已被公認為互聯網行業的商業倫理。360違反了“機器人協議”,不經百度許可私自抓取和篡改百度頁面的相關數據信息,顯然已經超過互聯網行業之間應當合法、良性競爭的規定并已經違反了《反不正當競爭法》第二條的規定,被認定為構成不正當競爭。該案法官也明確表示,互聯網信息需要獲得網站授權才能進行爬蟲并抓取大量數據,否則擅自爬蟲的行為將被認定為違法。

這類案件在實踐中一般通過《反不正當競爭法》進行規制。然而,在現實層面上,數據作為交易商品具有交換價值。企業之間關于數據資源的爭奪體現了數據權具有財產權屬性。大數據的發展為企業分析數據信息搶占市場份額提供機會,數據能夠被交易本身即體現數據權的財產權屬性,各企業之間將具有商業價值的數據進行整理、分析,促進大數據技術與企業管理高度融合,為不同的用戶提供更為精準、高質量的服務,推動數據產業不斷發展。現實中,數字經濟的不斷發展,導致企業主體之間的數據糾紛不可避免,數據權具備財產權屬性也不言而喻。76D78629-7DE1-41DC-AD9E-3363F79718D3

(三)Windows勒索軟件感染案

2017年,Windows勒索軟件感染事件在全球范圍爆發,該軟件利用WindowsSMB服務漏洞攻擊使用Windows操作系統的電腦用戶,全球數十萬用戶受到攻擊,被攻擊的文件被該軟件加密,只有支付高額比特幣才能贖回文件,否則面臨的結果是文件被刪除或是贖金翻倍,我國交通、教育等行業也遭受到不同程度的影響。

美國政府網絡武器庫的泄露,加劇了黑客使用眾多未知漏洞攻擊網絡的威脅。雖然微軟對此次黑客攻擊的漏洞進行了修補,但是全球大多用戶沒有及時利用微軟發布的補丁進行修復和更新,網絡安全意識的不足確實已經導致網絡安全的第一道防線被突破。數據泄露案件的不斷發生,嚴重影響了國家的經濟和政治安全,對社會穩定構成嚴重威脅。一方面,國家必須采取措施加強網絡安全意識,同時加強網絡安全執法能力;另一方面,政府必須加強數據相關產業的安全治理,同時加強我國數據保護程度,切實維護我國數據主權。

二、數據權屬性的非典型化

隨著數字經濟不斷發展產生的巨大紅利促進了數據的不斷開放共享,并成為當今時代真正的價值競逐目標。因此,在大數據時代數據權的法律屬性研究成為熱點課題。然而數據不同于普通的“物”,無形卻潛藏著巨大價值,數據作為特殊的物品難以被歸類為某類財產,進而完全由某種財產權法所規范。下面研究將結合不同學者的觀點學說對數據權與人身權、財產權、國家主權進行比較研究,認知數據權在不同領域下具備的不同屬性,從而挖掘數據權屬性的非典型化特征。

(一)數據權不同于物權

在我國,有一部分學者主張將數據納入物權法保護的范圍。如楊立新教授認為,社會物質構成要素應當采用人與物兩分法,這是著名的“物質構成要素兩分法”。

楊立新:《網絡交易平臺提供者民法地位之展開》,《山東大學學報(哲學社會科學版)》2016年第1期。該觀點認為數據既能被固化于物理設施上,又能夠被物理設施和互聯網系統所追蹤、識別和運用。因此,數據權利應當屬于物權而被物權領域所涵蓋。此外,傳統民法中物必有形的觀點被不斷修正,最終民法確認無形物亦為民法之物,為民法的特殊物。因此,也有學者認為,數據應當被物權法領域所調整。劉建剛:《數據權的證成》,《北京政法職業學院學報》2016年第4期。

一方面,數據不同于傳統的“物”,不僅不具有有形性和排他性的特點,還是一種數字符號,數據是無形的,可以共享的。數據作為商品流通的重要特性即“共享性”,數據如果實行排他性占有,不但成本過高,而且不利于數據流通,甚至不利于數據產業發展。另一方面,數據作為商品交易時不必然轉移所有權,數據與傳統物存在差異,數據權也與傳統物權存在差異。因此,將數據權等同于物權不能全面、準確地描述數據權的法律屬性,數據作為數據權的客體也不能夠被納入到傳統的“有形物權”的領域范圍進行保護。崔建遠:《物權法》,北京:中國人民大學出版社,2011年。

總之,現有的物權理論體系和法律框架無法合理、全面地明晰數據權的法律屬性。

劉新宇:《大數據時代數據權屬分析及其體系構建》,《上海大學學報(社會科學版)》2019年第6期。并且,在大數據時代,數據作為一種新型資源,其蘊含的巨大商業價值,實踐中僅僅依靠利用債權法來規制數據相關的法律關系也是不夠的。

(二)數據權不同于人格權

在數據權是否是人格權的問題上分為兩種學派。一種學派認為數據權不同于人格權,該學派有學者認為,數據權應當脫離傳統的人格權體系,其屬于新興人格權體系,該體系不僅調整人格利益,而且調整人格利益產生的財產利益。該觀點認為將數據權納入物權、知識產權和隱私權領域都不足以全面界定數據權的法律屬性,主張創設一種新型的人格權。然而,該種觀點和上述的各種權利體系一樣,都只關注數據權的部分屬性,無法將所有的權利客體囊括其中。雖然新興人格權制度能夠兼顧人格權屬性和財產屬性,但是數據權的法律屬性不限于人格屬性和財產屬性,還包括國家主權屬性。

另一種學派則認為數據權是隱私權,該學派認為數據權等同于隱私權,數據權的保護即是隱私權的保護。將數據權定位為隱私權不僅是國內部分學者的做法,美國也有相關立法將數據權定位為隱私權。筆者不認同此種觀點,一方面,數據權的財產權屬性已經成為公認的重要話題,數據能夠交易、流通于市場依靠的是數據本身的財產屬性,瞬息萬變的數據信息單靠隱私權規制保護是遠遠不夠的;另一方面,企業數據和政府數據在流通過程中產生的糾紛無法被隱私權領域覆蓋,在實踐中,企業和政府等相關主體往往會利用一些技術手段不經意間獲得數據所有者的許可,從而規避侵犯隱私權的后果。

我國立法目前主要依靠人格權制度對數據權進行保護,然而數據權不同于人格權(亦或是隱私權)。將數據權納入隱私權范疇也無法全面、準確地界定數據權的法律屬性。

(三)數據權不同于知識產權

有學者認為,數據與智力成果同樣具備無形性,主張將數據權納入知識產權制度領域進行規制。該觀點認為可以將數據分為兩部分進行保護,具有獨創性的數據可以適用著作權相關規定;不具有獨創性的數據可以適用《反不正當競爭法》中商業秘密相關規定

穆勇等:《我國數據資源資產化管理現狀、問題及對策研究》,《電子政務》2017年第2期。;無獨創性同時不能被商業秘密相關規定保護的數據可以適用鄰接權相關規定。

筆者認為,將數據權納入知識產權制度進行規制存在一定的合理性,但是同時存在不足。知識產權制度要求的獨創性和商業秘密制度要求的“秘密性”也很難被認定,相關要求和數據開放共享的特性相矛盾,不利于數據權保護乃至數據經濟的發展。此外,知識產權制度并不能將所有數據納入知識產權的權利客體中,數據權具備的人格屬性、財產屬性和國家主權屬性無法被全面納入到知識產權的法律框架中。因此,數據權與知識產權具有相關性但同時存在差異,將數據權納入知識產權領域無法全面、準確地概括數據權的法律屬性。76D78629-7DE1-41DC-AD9E-3363F79718D3

(四)數據權不同于新型財產權

有學者認為,數據作為一種兼具人格屬性和財產屬性的新興資源,區別于傳統的物和智力成果,能夠被交易和流通。因此,依據數據所享有的權利應當屬于新型財產權。如龍衛球教授認為,數據財產權應依據主體的不同來進行權利的建構,主要分為個人信息和數據資產兩部分。個人信息的主體是信息主體本人,應賦予其人格權和財產權;數據資產的主體是數據經營者,應賦予其數據經營權和數據資產權。

龍衛球:《數據新型財產權構建及其體系研究》,《政法論壇》2017年第7期。這種觀點最大程度地兼顧人格屬性和財產屬性,但在數據權利之外還有數據主權也需要被關注到。同時,該觀點還面臨著能否被傳統的物權和知識產權所承認和吸收的問題。

(五)數據權不同于傳統國家主權

主權是一個國家享有的固定權力,我國《憲法》規定,我國享有獨立自主處理我國事務,管理國家的最高權力。國家主權是數據主權的理論基礎。數據主權作為數據權的分支概念與傳統的國家主權存在不同,數據主權來源于互聯網主權,是國家主權在大數據時代的重要表現。傳統的國家主權具有兩重性,對外表現為與其他國家主權平等,對內表現為獨立自主地處理本國事務,二者缺一不可。數據權作為具有人格權、財產權和國家主權屬性的新型權利,僅以國家主權規制無法全面囊括數據權的所有客體,因此數據權不同于傳統的國家主權。數據資源在各國之間競爭愈發激烈,數據主權成為各國爭奪的焦點。

總之,通過以上分析可知,數據權不同于傳統的物權、人格權、知識產權、新型財產權和傳統國家主權,數據權兼具人格屬性、財產屬性和國家主權屬性。

三、數據權法律屬性的場景化

當我們認知到數據權法律屬性具有非典型性后,那么數據權法律屬性的認定方法為何?在數據權的學術研究中,數據權屬性的場景化認定進路已經被很多學者認可。數據權客體兼具人格權、財產權、國家主權等屬性,其法律性質往往依據具體場景的差異而有所不同,這也是數據客體與其他權利客體相比的特殊之處。在現有的民法權利體系中,不論是有體物還是無體物,其客體屬性都是明晰的,但是,相同的數據在不同的場景下,法律主體的不同也導致其法律屬性大相徑庭。

林妍池:《數據的屬性探析與場景化保護》,《中南法律評論》2021年第00期。因此,我們需要考慮到數據客體的特殊性,結合不同場景中的主體差異,以此精準認定數據權的法律屬性。

(一)人格權屬性

數據具有人格權屬性。人格權是一種應當受到尊重的權利。人格權是民事主體所享有的基礎性權利,其區別于財產權,具有排他性,是社會和個體發展的基礎,其物質形態與精神形態并存。在現代社會中,“人格權”概念與“人權”概念屬于不同屬性的概念,但是人們往往將二者混為一談。人格權概念應作為人權的下位概念。人格權作為民事主體享有的基本人權,其現存立法價值是堅持以人為本理念,依據人自身需要和一般倫理理念設置法律底線,從而保障人格價值和人格尊嚴。我國《民法典》第九百九十條將人格權的類型進行明確的歸類,將生命權、身體權等確定為“權利”,該條表明,法律通過創設各種類型的人權將人格尊嚴、人的價值等外在化為法律條文,由此保護人格權。

在實踐中,數據的人格權屬性通常表現為但不限于侵犯個人信息,因此造成“任申玉訴百度案”等案件屢見不鮮。通過對數據權的客體屬性分析,表明當數據具有生命權、身體權、健康權、姓名權、肖像權等權利內容時即具備人格權屬性。

(二)財產權屬性

財產權是指能夠直接反映財產價值,以財產利益為客體內容并且可以轉讓的權利。財產權是人身權的對稱。數據信息具有財產利益,具備經濟價值,同時可以轉讓,其客體為財產等性質,那么依據財產權的涵義,表明數據權具有財產權的法律屬性。“財產”概念是在法律層面界定的,一方面,財產是具有財產利益和經濟價值的集合統稱;另一方面,財產亦指財產性權利的客體內容。

李愛君:《數據權利與法律屬性》,《東方法學》2018年第3期。

在實踐中,數據交易市場隨著數據的交換、整理分析不斷往前發展,成為一個對經濟、政治、文化等有著巨大影響的行業,雖然數據交易市場對大數據交易范圍和數據權有著不同的定義,但交易的對象最終還是數據。個人、企業、國家對不同的具體數據產品類型進行交易,體現其交換價值;同時,數據具有使用價值,如用戶姓名、肖像等數據信息形成獨特的數據系統。管理這些數據信息一方面有助于企業做好有針對性的營銷,降低營銷成本;另一方面,它能夠準確地利用這些數據信息進行企業管理,使大數據技術與企業管理進行高度兼容。大數據技術的本質在于對信息的收集整理和流通,通過分析和挖掘大數據內部信息的關聯性,從而產生新的數據信息,創造新的數據價值。

(三)國家主權屬性

國家主權屬性體現為網絡空間的數據主權。國家主權是一個國家享有的最高權力,是統一的、不可分割的,高于一切法律。國家主權最重要、最核心的要素即是“主權”,其表現為:一國獨立處理內政不受他國干涉、控制,行使權力不受另一國家權力的限制,同時擁有數據主權的保衛能力。一個國家如果沒有主權,則不能稱之為國家,它代表著國家的根本地位。國家通過數據立法和頒布數據政策來行使數據主權,換言之,數據權最重要的核心屬性就是國家主權,也稱數據主權。未來世界的本質可能將是一系列大數據,數據經濟是全球經濟最重要的組成部分。數據經濟的發展對我國現有經濟發展方式有著顛覆式影響,提高利用和控制數據資源的能力有利于促進數據經濟乃至未來經濟的發展。目前,美、歐的發達國家在數據技術上有著明顯的優勢,而且在數據權的構建、數據資源的開發利用等方面也走在世界前列,通過建立和完善數據基礎設施、數據安全體系來維護國家數據安全。與這些國家相比,我國的數據權法治建設發展緩慢,滿足不了大數據經濟日益提高的數據主權要求。因此,我國應當將數據安全保護提升到國家主權的戰略高度,保障數據安全,以防被外國政府和企業侵犯。76D78629-7DE1-41DC-AD9E-3363F79718D3

在實踐層面,最為典型的數據主權例子是“棱鏡門”事件。2013年前中情局職員斯諾登揭露了美國于2007年啟動的代號“棱鏡”的美國監控項目,揭露了美國監控和竊取大量別國包含國家安全、國家利益和公民隱私的數據,嚴重威脅了別國主權。該事件發生后,使得許多國家開始重視數據安全和提高數據主權防衛能力。數據跨境流通的屬性注定和“數據本土化”存在矛盾,例如美國與歐盟之間的隱私協議。歐盟希望本土數據可以盡可能地在本土國家之間流通,防止本土數據跨境流通,從而維護個人隱私。相反,美國則希望可以掌握更多歐盟本土數據,隱私保護協議只是暫時性地調和二者之間的矛盾。實踐中還有許多跨國企業倒賣我國公民的個人數據信息,這同樣嚴重損害了我國數據主權和我國公民個人數據的自決權。當今中國已經成為數據大國,未來也將成為最大的數據創造國。然而從另一種角度來說,數據跨境流通也存在好處。例如在國際合作方面,各國之間保持數據流通,能夠在打擊跨國犯罪和反恐合作方面發揮重要作用。數據資源包含的經濟潛力是不可估量的,互聯網用戶數量極高,國際數據關系錯綜復雜,研究分析數據權具備的法律屬性有利于解決數據經濟對數據安全要求高的難題。

四、數據權屬性的體系化

法律概念體系是指通過總結各種法學理論、條件和行為而形成的術語體系。立法者擁有法律概念的幫助,才能準確制定立法文件。司法機關在明晰法律觀念的基礎上,才能分析事物存在的法律概念與意義,從而做出司法判決。人們明晰法律概念,才能夠運用和理解法律,法律研究人員才能研究和完善法律。

隨著國內學術研究的深入,很多學者都意識到數據確權的重要性,但是很少有學者對“數據權”的概念給出明晰的定義,大多數學者更為關注的是“數據權利”的界定。如武漢大學陳俊華博士將數據權利概念建立在知識產權基礎之上提出數據權利是一種支配性的無形財產權,民事主體基于衍生數據依法享有如具體的標記權、修改權、使用權、復制權、收益權等權利。

陳俊華:《大數據時代數據開放共享中的數據權利化問題研究》,《圖書與情報》2018年第4期。李愛君教授則認為數據權利在某些層面泛指一種法律效果,如數據主體以某種合法、正當的理由要求或是請求主張者承認對數據的占有,亦或是數據主體要求返還某種數據和某種數據事實行為等。

李愛君:《數據權利與法律屬性》,《東方法學》2018年第3期。由兩位學者的觀點可看出,在學術界,數據權利普遍在平等主體間受民商事法律關系調整。但是數據權與數據權利的概念常被混為一談。

除此之外,其余學者對數據權并未給出具體定義,僅大體從內容上明確數據權或數據權利的內涵。如齊愛民、盤佳在《數據權、數據主權的確立與大數據保護的基本原則》中認為數據權具有個人數據權和數據財產權兩個分支,數據權是個人數據權和數據財產權的上位概念。在他們的觀點中,數據主權是與數據權利平齊的概念,數據主權又包含數據管理和數據控制權兩方面內容。此外,學者曹磊也在其文章中表明數據權應當作為數據權利和數據主權的上位概念,其認為:從主體角度看數據權具有數據主權和數據權利兩部分,行使數據主權與行使數據權利的主體不同,前者是國家,后者是公民。肖冬梅、文禹衡在文章《數據權譜系論綱》中做出了較之曹磊更精細化的區分,他們試圖構建數據權的權利體系,仍然以國家和自然人區分出數據主權和數據權利,在公法與私法的基礎上,融合前述分類,將數據權利中的數據人格權細化為知情同意權、數據修改權、數據被遺忘權,并將數據財產權細化為數據采集權、可攜權、使用權、收益權。還有部分學者反對數據權利化。如武漢大學經濟法專業碩士張陽在其《數據的權利化困境與契約式規制》一文中提道:“無論是正向演繹論證,抑或返向假設推演,數據權利化進路障礙重重。”

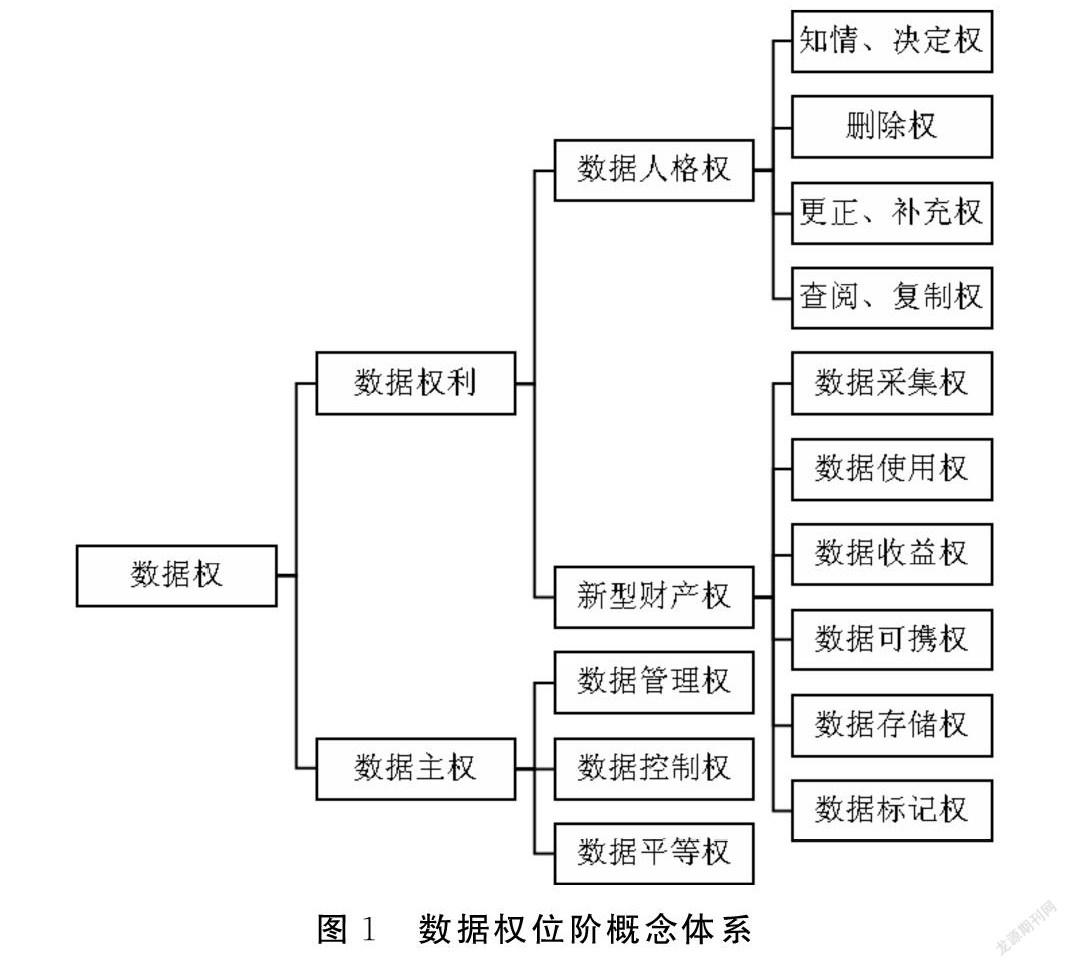

張陽:《數據的權利化困境與契約式規制》,《科技與法律》2016年第3期。他通過客體的缺失、主體分化雜糅、效率成本和賦權后問題的假設四個方面否認數據財產權的證成。但筆者對該篇文章提出的質疑不予認同,在筆者看來,數據權作為數據權利的上位概念更為合理,以此論證數據權兼具人身權屬性、財產權屬性、國家主權屬性。根據以上分析,本文試圖結合現有研究嘗試構建理論上的數據權體系(見圖1)。圖中可知數據權應作為數據權利和數據主權的上位概念,數據權利具備人格權和財產權兩大分類,數據人格權可以細化為知情同意權、被遺忘權

張黎:《大數據視角下數據權的體系建構研究》,《圖書館》2020年第4期。、修改權

溫昱:《個人數據權利體系論綱——兼論〈芝麻服務協議〉的權利空白》,《甘肅政法學院學報》2019年第2期。、訪問權

丁曉東:《什么是數據權利?——從歐洲〈一般數據保護條例〉看數據隱私的保護》,《華東政法大學學報》2018年第4期。等;而數據新型財產權可以細分為數據采集權、數據使用權、數據收益權、數據可攜權

尚海濤:《論我國數據可攜權的和緩化路徑》,《科技與法律》2020年第1期。、數據存儲權、數據標記權等。此外,數據主權的內容包括數據管理權

張曉君:《數據主權規則建設的模式與借鑒——兼論中國數據主權的規則構建》,《現代法學》2020年第6期。、數據控制權

李振燎:《數據權體系初解——以“權力-權利”為范式》,《信息安全與通信保密》2020年第1期。、數據平等權等。

五、結語

本文是以場景化的路徑求證數據權的法律屬性及其體系構建,數據權作為信息時代的產物,兼具人格權、財產權、國家主權屬性。分析其相關屬性時要避免將其限縮或泛化,既要關注其客體性質的非典型化,也要結合場景化中主體的差異。并在場景化路徑分析認定數據權法律屬性基礎上,嘗試構建數據權的體系框架,數據權可以根據不同性質納入人格權、財產權、國家主權的范圍,該種體系的厘定將有助于更好地認知“數據”這一新興客體,有利于更好地平衡數據主體之間的關系,進一步完善數據權益保護體系,為未來數據競爭乃至數字經濟發展提供理論支持。76D78629-7DE1-41DC-AD9E-3363F79718D3