武威市民勤縣嗩吶藝術考察與研究

紀 建 功 徐海 波

(河西學院音樂學院,甘肅 張掖 734000)

民勤縣屬于河西五市之一的武威市管轄,位于石羊河流域下游,地處河西走廊東端,在巴丹吉林沙漠與騰格里沙漠之間,三面環沙,是典型的沙漠綠洲,故有“沙鄉”之稱。民勤縣歷史悠久,著名的“沙井文化”因首次發掘于該縣的沙井村而得名。在秦漢之前,今民勤及周邊區域為大月氏、匈奴等古代游牧民族的活動范圍,西漢時置武威郡,此地始入中原王朝版圖,直至唐中期。朱明政權定鼎之后,在西北廣大范圍內設置衛所,以對抗退居北方的蒙元殘余勢力。洪武中期,在今民勤縣境內設置了“臨河衛”,洪武二十九年(1396)設置“鎮番衛”,雍正二年(1724)改“鎮番衛”為“鎮番縣”,民國十七年(1928)年改“鎮番縣”為“民勤縣”,此名延續至今。武威地方學者李玉壽先生通過多年對民勤縣族譜、家譜以及口述資料的考證與研究,認為民勤縣當代的主體族群源于洪武中期衛所建立時的軍屯期,首批移民多數來自江南,而非坊間流傳的“山西大槐樹”。他說“洪武五年,始設鎮番營,屯馬步兵二千名,王興任掌印指揮。此前,民勤境內無居民。王興的二千名馬步兵駐守于此,使該地區自魏晉以來第一次有了相對固定的人口。”[1]另據《鎮番遺事歷鑒》,明英宗正統十二年(1447),當地人王柱泰著《鎮番戶族小識》,此書雖亡,但《鎮番遺事歷鑒》摘錄了該著部分序言,序言中對當時的主要族群的來源有如下描述:“孟氏,浙江寧波府鄞縣;何氏,陜西階州文縣;王氏,滁州;謝氏,陜西咸陽縣;盧氏,河南衛輝府;藍氏,陜西;趙氏,合肥;張氏,山西平陽府襄陵縣;李氏,陜西階州;湯氏,鄱陽;馬氏金陵;霍氏,陜西;蘇氏,陜西;白氏,伏羌;秦氏,邛州;蔡氏,淮南;夏氏,河南正陽;方氏,揚州;黃氏,河南淮陽;韓氏,四川長寧;曾氏,安徽盱眙;魏氏,江蘇淮安;范氏,陜西華亭;喬氏,浙江華陰;邸氏,洛陽華林……”[2]。筆者贊同李玉壽先生觀點,認為民勤的人口是以江南移民為主的多地移民多次遷徙繁衍構成。不同時期的各地移民匯集于民勤,必定會引起當地文化形態的融合,進而形成獨特的地方文化。在六百余年的歷史中,民勤人民創造、傳承了絢麗的文化藝術,嗩吶就是其中之一。據筆者調查,民勤嗩吶歷史傳承悠久,演奏技術高超,嗩吶曲牌眾多,與我國其它地方的傳統嗩吶一樣,廣泛應用于民間的婚喪等民俗活動,也用于小曲戲、秧歌會等民間小戲、民間歌舞的伴奏。

一、民勤嗩吶歷史淵源與傳承譜系

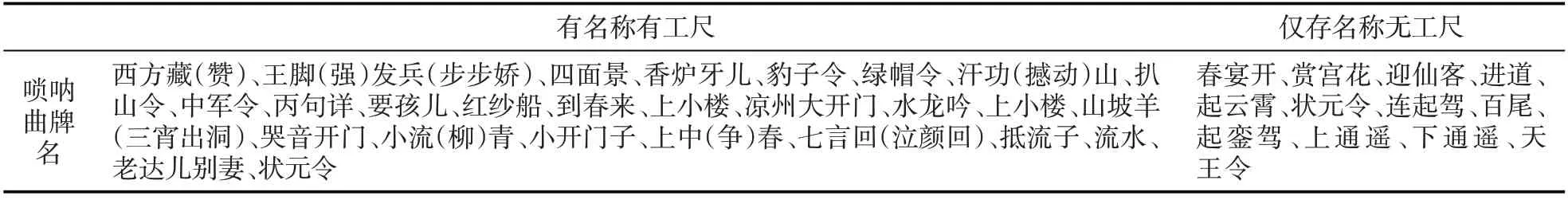

民勤嗩吶藝術源于何時目前無考。但據《中國民族民間器樂曲集成·甘肅卷》的記載,20世紀50年代,甘肅省文化廳在做全省文化遺產整理調查時,曾在民勤縣發現過一本手抄的嗩吶工尺譜——《潘福堂嗩吶曲牌》,對于其發現始末及具體情況,該著講的比較模糊:“當時該樂班已不存在,是從一位當地農民手中保存本抄錄的。由于當時抄譜者對工尺譜知識不理解,僅原樣抄錄,未追根尋源,故有關此樂譜的歷史及班子、演奏等情況,現一無所知。”[3]據載這本手抄工尺譜有嗩吶曲牌43首,其中27首有名稱也有工尺譜字見(圖1),13首僅有名稱,具體情況見(表1)。[4]

表1 潘福堂嗩吶曲牌

圖1 潘福堂嗩吶曲牌工尺譜(部分)

對于這批抄錄的工尺或許是受當時調查條件等原因所限,記錄言語不詳,缺少細節描述,且有矛盾之處。如該著講,這批曲牌中,有名稱、譜字的共27首,僅錄有名稱的有13首①,這樣算來總共40首,不是43首;而【狀元令】出現兩次,一次有工尺,一次無工尺,【小上樓】也出現兩次,記為有工尺,不知它們是同名異曲,還是重復收錄。當然,即便如此,這些曲牌也反映出了一些重要信息,如這批工尺譜中使用的譜字受到方言的影響,將“凡”寫為“方”,“合”寫為“火”,“贊”寫為“藏”等,據此就可以確定這批工尺譜在該地流行時間較長,經過長時間流傳已經本土化了,是根據民勤方言寫出,因此出現了方言音轉的情況。至于其抄錄時間,筆者這樣認為,我們在調查時收錄的目前尚有流行的民勤嗩吶曲牌近100首,但沒有一首的名稱與《潘福堂嗩吶曲牌》中輯錄的工尺譜嗩吶曲牌相同,這或許是抄錄的工尺譜時間太久,民間已經無活態的工尺唱法傳承所致,因此保守估計,這批工尺譜抄于清中后期的可能性極大,甚至更早也有可能,當然也可能是筆者調查不夠全面所致。但是,無論是何種情況,這批工尺譜的發現,可以說明一個基本問題,那就是民勤嗩吶在某個歷史時期相當繁榮,當時的嗩吶藝人由口傳心授、旁觀自學[5]進入了依譜傳承階段,甚至可以講,達到了某種職業化程度。而其中的“潘福堂”,很可能就是當時這個嗩吶樂班的名稱。

關于民勤嗩吶的傳承,筆者調查發現,由于缺失文獻資料,民國之前已無法詳考,據相關嗩吶藝人的口述資料,民國時期的情況基本梳理清楚了,即民國時期民勤境內有三個嗩吶班社影響很大,其班主分別是大灘的楊多堂、夾河的黃琪源、湖區的李天山,他們各自樂班的傳承情況較好,一直延續至今,其脈絡關系見(表2)。

表2 民勤縣較具影響的嗩吶班社傳承譜系

民勤嗩吶藝術在建國后發展迅速,于2008年入選甘肅省非物質文化遺產名錄。就目前來看,演奏技術最具代表性的人物是潘竟瑞先生,他生于1961年4月,民勤縣大攤鎮北新村人,2002年7月全縣嗩吶藝術大賽一等獎獲得者,現為甘肅省級非遺項目民勤嗩吶藝術省級代表性傳承人。

二、民勤嗩吶的表演形式、樂隊配置與曲牌

民勤嗩吶藝人在民間稱“吹響”“吹匠”,建國前社會地位低下。建國后,特別是改革開放以來,在當地文化部門的支持與指導下,對嗩吶音樂進行了不斷地挖掘、搜集、整理與錄制,逐漸形成了數量眾多的曲牌體系與龐大的演奏群體,使古老的嗩吶藝術再度散發活力。目前民勤嗩吶藝人隊伍不斷壯大,演奏水平不斷提升,演奏曲牌進一步豐富,逐漸成為當地的文化名片,在當地發揮著重要的民俗功能與社會效力。

民勤嗩吶主要以嗩吶與鑼、鼓、镲等打擊樂合奏的形式呈現,屬于傳統器樂文化中的鼓吹樂,其中嗩吶擔任著主奏地位。目前民勤流行的嗩吶樂隊,人數多寡不定,樂器配置比較靈活,少則三人,多則十多人,一般情況保持在四到六人左右。多人演奏時一般為同度齊奏或八度齊奏,同時根據嗩吶藝人各自的藝術素養進行即興演奏(變奏)的情況較為普遍,這樣就形成了支聲式的復調織體,極大地豐富了音樂的表現力;鑼、鼓、镲等打擊樂基本依據旋律形態的發展而即興敲擊,其節奏型多以四分音符、八分音符、十六分音符的組合為多見,較少使用附點音符,切分音等。

民勤嗩吶具體的演奏環節,根據儀式情況而定,可分為“行樂”與“坐樂”兩種形式。前者當地稱“走吹”,是根據民俗活動環節,在行進中演奏的一種形式,比如喪葬中出殯環節等;后者當地也稱“坐吹”,是在民俗活動中坐在一定位置吹奏,比如喪葬活動中的祭拜環節,同時由“走吹”又演化出了“站吹”,即在某些環節站著吹,比如節日慶典時,還有喪葬中的下葬環節。

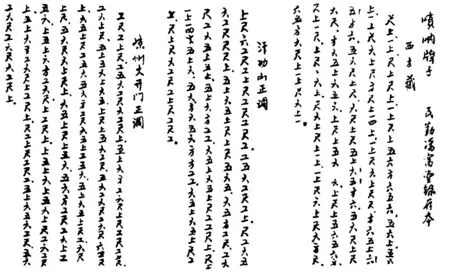

民勤嗩吶以自制的七孔為多,即無背孔,與目前通行的八孔嗩吶不同。關于七孔嗩吶筆者查閱了大量史料,最后發現明代文獻有記載。據明代王圻的《三才圖會》有對七孔嗩吶的文字講解與繪圖見(圖二)[6],該著講:“嗩吶,其制如喇叭,七孔,首尾以銅為之,管則用木。不知起于何代,當軍中之樂也,今民間多用之。”

王圻的生活年代大約在明嘉靖至萬歷之間,該著講的非常清楚,明代萬歷時期的嗩吶,基本為七孔,并且主要用于軍樂,同時民間也有使用。由此可見,今民勤使用的嗩吶部分還是明代形制,具有悠久而古老的歷史傳統,這在全省,乃至全國也是不多見的。據筆者觀察,民勤目前所用的七孔嗩吶的七個孔全在上,演奏時左手按嗩吶桿的上三孔,右手按下四孔。

圖2 明萬歷三十七年刊本《三才圖會》嗩吶相關圖文

民勤嗩吶主要以筒音作Sao為主,其次還有筒音作mi、do等指法。形制主要有哨子、芯子、桿子、碗子組成,大小均有,目前尚無具體的標準。由于嗩吶匠人制作工藝的不同,使得不同區域的嗩吶存在尺寸誤差,導致各地嗩吶音高不同。據筆者調查,民勤嗩吶除了上文所講的三大傳承譜系外,根據其嗩吶風格又可分為湖區派與壩區派,湖區涉及地域主要有東湖鎮、西渠鎮、收成鎮、紅沙梁鎮等;壩區涉及地域主要為縣城、蘇武鎮、東壩鎮、夾河鎮、大灘鎮、雙茨科鎮等。湖區嗩吶的基本特點是以自制嗩吶較多,屬于民間不定調嗩吶,嗩吶桿稍長,哨片略大,嗩吶調略低,其音色渾厚蒼勁、宏亮挺拔、高亢嘹亮,傳統嗩吶曲牌吹奏較多。壩區嗩吶的特點是基本以自制嗩吶為主,屬于民間不定調嗩吶,嗩吶桿相比湖區略短,哨片略小,嗩吶調稍高,音色高亢、嘹亮、尖銳、蒼勁有力,新曲牌吹奏較多。民勤嗩吶吹奏方法與我國國內其它地域嗩吶吹法一樣,用“鼓腮循環換氣法”,不講究停頓,不吹奏吐音,多用花舌、顫音,而且一口氣吹完,有一種連綿不斷的效果。這種換氣技術為鼻子吸氣的同時,通過口腔中的存氣繼續吹奏,存氣吹完之后由鼻子中吸氣接續,這樣就可以循環不斷。這種技術由來已久,而且在我國民間大范圍存在。20世紀50年代,著名的笛子演奏家趙松庭先生曾將此技術運用到了竹笛演奏。即便如此,這種技術要做到氣息流暢,是不容易的,需要長時間練習才能運用自如,非短期內能掌握,因此具有極強的藝術生命力。隨著嗩吶藝人的不斷交流學習,藝人們借鑒了新的嗩吶演奏吹奏技法,目前正逐步向專業定調嗩吶靠近,極大地豐富了嗩吶藝術的表現力,對于提高當地嗩吶音樂的藝術價值具有重要意義。

民勤嗩吶與我國其它地方的傳統嗩吶一樣,主要存在于民俗活動之中,當地嗩吶藝人根據嗩吶使用的場合將嗩吶曲牌分為“甜音牌子”與“苦音牌子”兩大類。“甜音牌子”多用于喬遷新居、開張慶典、婚嫁宴席、壽誕喜慶、添丁增口等場合,即民間所謂的“紅事”與“節慶”,使用的主要是傳統嗩吶曲牌有:【大開門】【紗帽翅】【三環套月】【大福壽】【步步高】【滿天星】【金流水】【柳青】【過江】【朝天子】【朝天令】【織手巾】【大紅袍】【過江】【馬槍】【月照花臺】【透碧宵】【三頭黃牛】【上南坡】【張先生拜年】【刮地風】【送親人】【放風箏】【岸畔上開花】【拉駱駝】【探妹】【十月對花】【林英降香】等。此外尚有近代創作曲牌【金蛇狂舞】,這些曲牌的總體特點是節奏明快、高亢、嘹亮。“苦音牌子”多用于喪葬儀式,即民間所謂的“白事”,以及民勤小曲戲在表達悲傷氣氛等場合,吹奏時低沉、郁悶、悲切、哀痛,傳統曲牌有【祭靈】【哭墳】【哭皇天】【浪淘沙】【孟姜女】【柳京娘】【勸亡人吃飯】【靈音調】【流清】【上馬墻】【鐺子贊】【天尊】【西方贊】【七字贊】【五字贊】【四字贊】等,這些曲牌哀婉悲愴,如泣似怨,能表達人的悲傷情感,喚起人們思念之情。以上是民勤縣目前流行較多的嗩吶曲牌。另外潘竟瑞先生在教學、喪葬等民俗活動中將經常使用的曲牌記錄出樂譜編輯成冊,名為《民勤嗩吶省級非遺傳承曲牌》,主要收錄了【北斗七元君】【采茶撲蝶】【超度贊】【朝天令】【臣等志心】【大開門】【鐺子贊】【放風箏】【過江】【花調】【經卷贊】【空場曲】【空場贊】【浪淘沙】【靈音降香】【柳青】【率子上京】【滿天星】【孟姜女帶睡】【曲盤調】【三超頌】【三官調】【三皈依】【三盤陽】【上馬墻】【送親人】【天尊】【透碧宵】【五更采花】【戲曲調】【仙家樂】【織手巾】【柱香贊】等嗩吶曲譜近六十首。筆者通過調查比較,分析旋律發現,民勤嗩吶曲牌有以下特點。

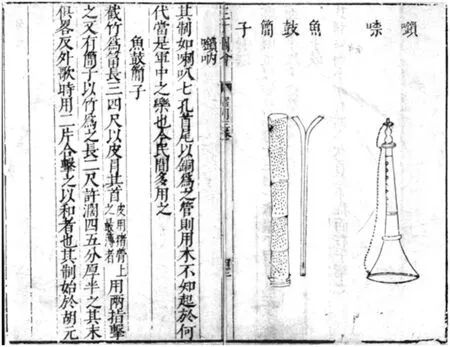

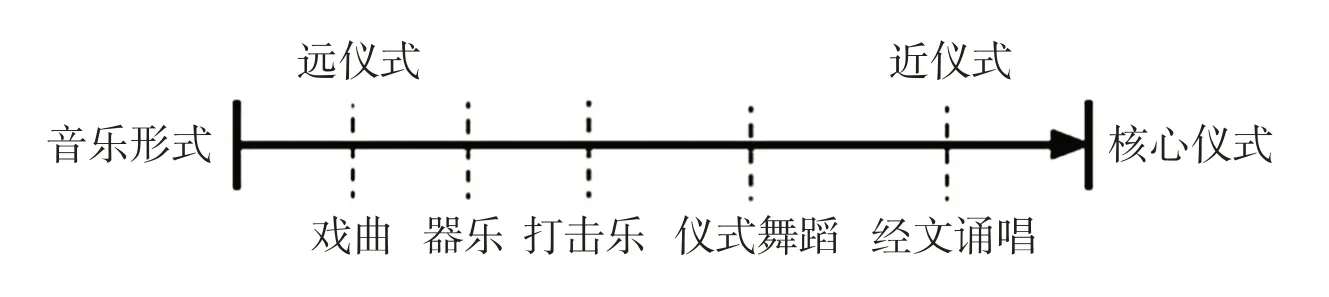

1.民勤嗩吶曲牌依附于當地的民俗活動之中,如喪葬、慶典、婚嫁等,因此民俗活動是當地嗩吶曲牌乃至嗩吶藝術的載體。儀式音樂研究相關成果表明,民俗活動由于與信仰相關,因此對于音樂具有“存儲”與“保護”作用。對于儀式與音樂的關系問題,薛藝兵先生認為,如果以儀式為參照,遠儀式的音樂形態與近儀式的音樂形態不相同,他用【圖三】“各種音樂形式與核心儀式關系示意圖”說明了這種現象:

圖3 各種音樂形式與核心儀式關系示意圖[7]

2.民勤嗩吶曲牌的數量眾多,同名不同曲的現象明顯。筆者認為,這主要是由兩個原因造成,其一是不同的師承關系,其二是演奏者的即興演奏。例如,不同的嗩吶藝人在演奏中即興發揮的程度不同,有的是在原有曲牌的基礎上由簡到繁,即在相同的時長內細分了節奏時值,增加了音的數量,而演奏技術高的嗩吶藝人,則會進行添眼處理,即在加花變奏的同時,通過對某拍的重復等手法,促使整體曲牌的時長變長。正因為如此,造成了民勤嗩吶曲牌中有很大一部分屬于同名曲牌的現象。

3.民勤嗩吶曲牌的來源,據筆者初步考察,比較多元,主要有當地民歌小調,宗教音樂,地方戲曲的過場曲牌,甚至還有一些創作樂曲。具體來說,用當地民間小調的有【織手巾】【月照花臺】【張先生拜年】【刮地風】【送親人】【放風箏】【岸畔上開花】【拉駱駝】【探妹】【十月對花】【林英降香】【孟姜女】【五更采花】等;有宗教音樂(從曲名看主要是道教音樂)的有【天尊】【西方贊】【七字贊】【五字贊】【四字贊】【三超頌】【天尊】等;來自地方小曲戲的過場曲牌,如【紗帽翅】【滿天星】【柳青】等;近代創作曲目,如【金蛇狂舞】等。

三、傳承發展與保護情況

民勤嗩吶屬于“鼓吹樂”,目前是省級非物質文化遺產,整體風格可分為湖區與壩區兩大派系,三個具體傳承支脈。民勤嗩吶藝術與我國其它地方的民間嗩吶藝術一樣,都依附于當地的婚喪嫁娶、節日慶典等民俗活動,是河西走廊傳統音樂的重要構成部分。通過筆者的調查可以得知,民勤縣目前流行的七孔嗩吶,基本延續了明代七孔嗩吶的形制,因此具有悠久歷史,這在國內是不多見的。民勤縣內發現的《潘福堂嗩吶曲牌》工尺譜即可證明,民勤嗩吶在某個歷史時期(據筆者推測為清中后期)有過輝煌的繁榮階段,當時嗩吶的傳承從口傳心授、旁觀自學向依譜傳承過渡,甚至寫出了職業的嗩吶樂班。民勤嗩吶曲牌豐富多樣,基本來源有當地的民間小調、宗教音樂、戲曲過場曲牌三個方面。民勤嗩吶音樂的文化生態已在當地得到了進一步推進,為了傳承保護民勤嗩吶藝術,民勤縣文化館做了大量工作。據筆者走訪調查,自1986年以來,經民勤縣文化館組織,在全縣各鄉鎮已舉辦嗩吶藝術自樂班(培訓班)約100多個,編印曲譜500多份。2002年由縣文化館組織舉辦了明星嗩吶藝術大獎賽,規定了重點演奏的20首曲牌,對20多名優秀選手進行表彰獎勵。2008年6月,民勤嗩吶藝術被甘肅省政府公布為第二批非物質文化遺產代表性項目。近年來,民勤縣文化館倡導成立專門藝術團體,并報請批復設置保護機構。2018年開始,民勤縣文化館實施省級非遺保護專項資金項目,開展民勤嗩吶藝術及其代表性傳承人搶救性記錄活動,進行相關資源的調查、記錄、整理、保存。他們調查走訪,尋找嗩吶相關資料,整理民勤嗩吶曲目、曲牌、曲譜,拍攝民勤嗩吶曲目視頻;舉辦民勤嗩吶藝術傳承人培訓班,培養傳承人;舉辦民勤嗩吶藝術大賽暨展演活動;編輯、拍攝、制作、出版《民勤嗩吶藝術》等音像出版物;建設了3所嗩吶藝術傳習所,進行嗩吶藝術的傳承與保護,有力推動了非物質文化遺產保護工作,對促進當地經濟發展和社會和諧文明將產生重要作用。

嗩吶作為民勤民間藝術中的一份珍貴遺產,經過歷史的熔鑄與歷代藝人的傳承發展,多年來始終根植于民間沃土之中,歷經風雨滄桑,成為民勤民間音樂中不可缺少的精神財富之一,在老百姓心中至今仍然煥發著其特有的青春與活力。筆者深信,只要當地政府大力扶持,傳承人加強綜合知識的學習,相互交流,回歸傳統、深入生活,在保留傳統本色的基礎上博采眾長,創新發展,提升審美能力、加強市場營銷、版權保護意識,以積極的姿態適應現代社會節奏和審美變化,民勤傳統嗩吶技藝這朵藝苑奇葩會更加繁榮和蔥郁。

注釋:

①《中國民族民間器樂曲集成·甘肅卷》中史料數據有誤,筆者以為可能是當時抄錄所致。因此該著寫為13首,實為12首,后文寫為40首,實為39首。