海塘維修加固施工對隧道位移影響研究

楊蔚為

(上海市水利工程設計研究院有限公司,上海市200056)

1 概述

海塘又名海堤、防浪堤和海擋,是防御風暴潮水和波浪對防護區的危害而修筑的堤防工程。上海市北枕長江口,南瀕杭州灣,由長江南岸、杭州灣北岸及崇明、長興、橫沙三島組成的海塘擔負著保護上海市人民生命財產安全和工農業生產的重任。截止2013年,全市主海塘總長度約495.4 km,與主海塘非重合的一線海塘長約523.0 km,主要備塘總長約201.5 km,零星次要備塘總長約305.9 km[1]。

上海地區某海塘位于長興島南岸,下部有長江隧道穿越,詳見圖1所示。該海塘堤身于2005年圈圍造地建成,2011年在堤身上新建防浪墻使之達到200a一遇高潮位加12級風(允許越浪)的設防標準。從海塘建成到2017年之間陸續發現坡面沉降、局部塌陷,柵欄板懸空、錯斷等現象。

圖1 工程位置圖

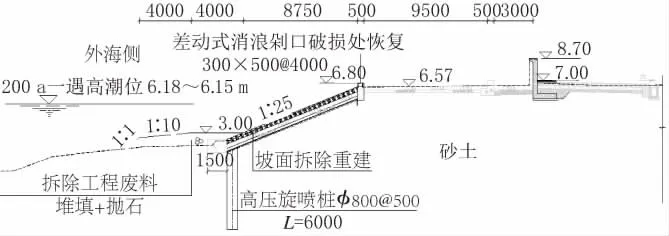

2018年管理單位委托專業單位采用超聲波法對海塘坡面下部進行物探,結果顯示坡面下方堤身土流失嚴重,存在較多疏松段。分析海塘損壞形式和物探結果后判斷堤身土流失主要有兩方面原因:一是因堤后圈圍區高程較高且排水系統建成較晚,圈圍區雨季長時間處于積水狀態,增加了向外海的滲透壓力,加劇了堤身滲透破壞。二是由于坡面結構層用于反濾的土工布因引橋樁基等施工而損壞,導致堤身土方從破損位置流失。上述兩方面原因造成堤身土流失,引起了坡面沉降、局部塌陷,進而造成柵欄板懸空、錯斷等現象,詳見圖2所示。基于上述分析,亟需對海塘坡面進行拆除重建維修,在坡面大方腳內側打設高壓旋噴樁(φ800@500)截斷滲徑,對損壞的坡面進行修復,加固維修典型斷面詳見圖3所示。

圖2 坡面塌陷,柵欄板錯斷懸空等現象之實景

圖3 海塘加固修復典型斷面圖(單位:mm)

該工程部分大堤位于隧道正上方,堤腳高壓旋噴樁截滲處理本身具有一定擠土作用,分析研究高壓旋噴樁施工對隧道的影響是工程安全實施的重要前提[2]。

2 隧道情況介紹

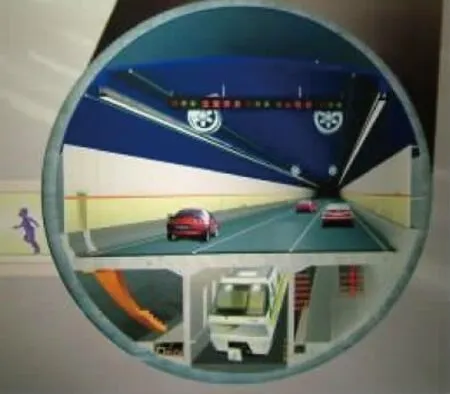

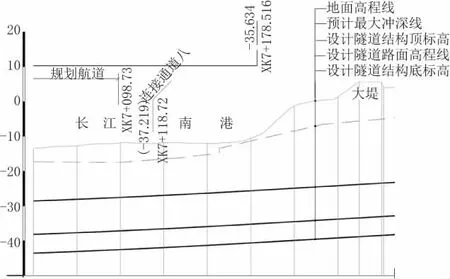

隧道整體斷面設計為上、下兩層雙管雙向六車道隧道,上層隧道為排煙通道和高速公路車道層,下層隧道為原軌道交通預留通道和管線廊。隧道單管外徑為15 m,內徑為13.7 m,采用通用環片錯縫拼裝,管片厚度650 mm,管片環寬2 000 mm。越江隧道為雙管盾構隧道,盾構隧道之間安全間距為1倍隧道直徑15 m,盾構隧道管線區實際寬度為45 m。隧道盾構段橫斷面圖詳見圖4所示。該工程高壓旋噴樁底高程為-3.50 m,下部隧道管片頂高程為-25.30 m,高壓旋噴樁與隧道頂高程之間的凈距約為21.80 m,詳見圖5所示。

圖4 隧道盾構橫斷面示意圖

圖5 長江隧道縱斷面圖

3 模擬計算

3.1 模型建立

計算分析軟件采用FLAC3D進行。FLAC3D軟件自美國ITASCA咨詢集團公司推出后,已成為目前巖土力學計算中的重要數值方法之一。

計算模型由土體模型和結構單元模型2種組成,其中土體模型用于模擬隧道周邊土體,殼結構單元模型用于模擬隧道外壁襯砌結構。

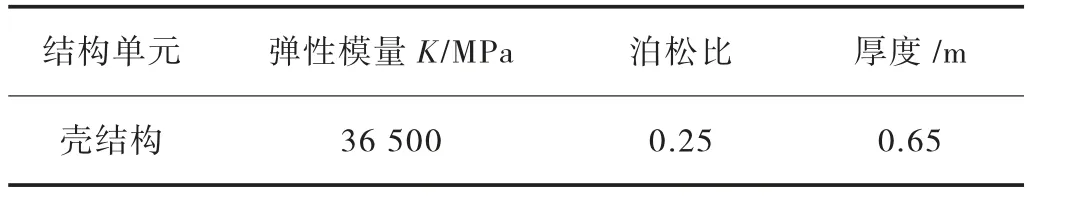

土體模型采用圓柱形外環繞放射狀網格(radcylinder)模擬隧道周邊土體,采用矩形網格(brick)模擬剩余土體。X方向建模至隧道兩側邊線以外27.5 m,Y方向建模長度25 m,Z方向上部建模至2.50 m高程,下部建模至隧道盾構底面以下10 m,即-53.8 m高程。土體本構模型采用摩爾-庫倫模型(Mohr-Coulomb Model)。采用殼結構單元(shell)模擬隧道外壁襯砌結構。襯砌結構厚0.65 m,為C60鋼筋混凝土結構,建成的計算模型詳見圖6所示。

圖6 計算模型圖(土體單元+殼結構單元)

3.2 主要參數選取

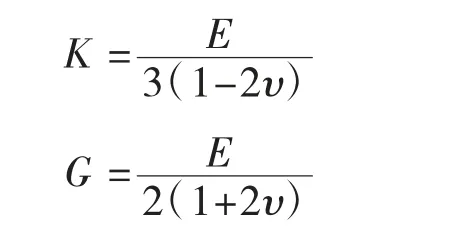

摩爾庫倫模型典型材料參數包括彈性體積模量K(bulk)、彈性剪切模量G(shear)、內聚力C(Cohesion)、內摩擦角φ(friction)。其中彈性模量K和剪切模量G根據下式獲得[3]:

式中:E為彈性模量;υ為泊松比。

該工程土體泊松比根據一般經驗取0.3,其余參數根據該工程地勘報告計算獲得,各層土體參數取值見表1所列。模擬隧道殼結構單元材料參數取值主要包括彈性模量、泊松比以及厚度,具體取值見表2所列。

表1 土體材料參數取值表

表2 殼結構單元材料參數取值表

3.3 荷載選取

堤腳施工分為堤腳拋石及高壓旋噴樁防滲處理兩步,堤坡拆除重建后結構型式和老結構相同,因此不考慮額外荷載。相關荷載選取如下:

拋石重度:每延米岸線長度拋石量約為7.8 m3,拋石寬度范圍為8 m,拋石容重按15.5 kN/m3;注漿壓力:高壓旋噴樁壓力取25 MPa,注漿壓力范圍1 m,影響深度范圍為-3.50 m~2.50 m;漿液重度:漿液重度注入土體后,將提高原土體的重度。重度增加量一般按照3 kN/m3考慮;施工期機械荷載:高壓旋噴樁時,堤腳考慮15 kN/m2的施工機械荷載,作用范圍為隧道正上方,寬度范圍4 m2。

4 主要計算過程及結果

4.1 初始平衡

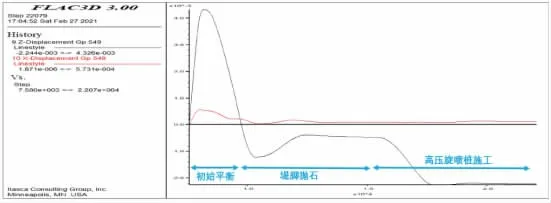

模型建立后,確定本構模型,輸入模型材料參數,定義邊界條件和初始條件。使計算模型生成該工程實施前的初始應力條件。模型在經歷7579步迭代計算后,整個模型的最大不平衡力已經趨向于0,模型達到初始應力平衡狀態,詳見圖7所示。

圖7 初始平衡狀態下模型豎向初始應力分布圖

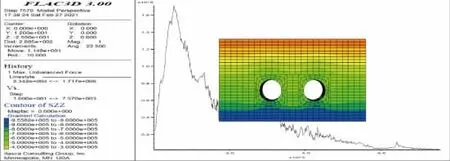

4.2 實施堤腳拋石

在模型初始平衡基礎上施加拋石荷載。計算模型監測了隧道頂面的豎向及水平向位移。進行迭代計算直至模型穩定。計算得到的隧道頂面的豎向、水平向位移分別是0.46 mm及0.10 mm(見圖8)。

圖8 拋石實施完成后隧道頂面豎向位移云圖

4.3 實施高壓旋噴樁

拋石施工完成后,實施高壓旋噴樁。高壓噴射漿液應采用普通硅酸鹽水泥拌制,水泥標號不低于425#。高壓旋噴樁鉆孔和噴射機組設備沿大放腳方向順大堤逐步推進實施。高壓注漿自下而上進行,注漿壓力按25 MPa控制。

高壓旋噴樁施工對于隧道變形影響包括三個方面:(1)旋噴樁施工機械荷載對于隧道的影響。(2)旋噴樁注漿壓力對于隧道的影響。(3)旋噴樁施工完成后土體重度提高對于隧道的影響。

4.3.1 旋噴樁施工機械荷載及注漿壓力對于隧道變形影響

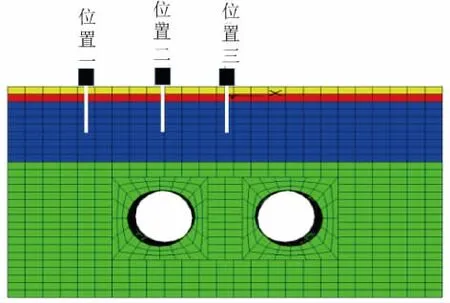

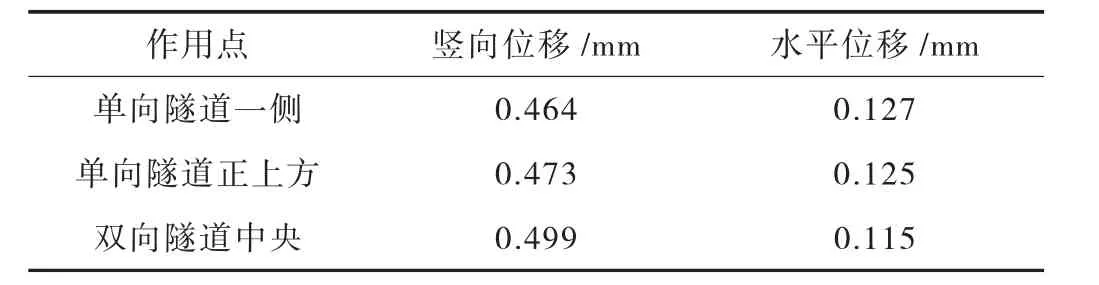

施工機械荷載及注漿壓力作用范圍較小,隨著施工機械沿堤腳大放腳移動作業,不同時間段位于隧道頂面以上的不同部位,理論上而言荷載作用點隨時間動態變化。計算時,假定施工機械荷載作用范圍按照4 m2(2 m×2 m)考慮豎向作用。注漿壓力荷載按照1 m2(1 m×1 m)考慮,向土體四周水平作用。按照施工位于單向隧道一側(位置一)、位于單向隧道正上方(位置二)、位于雙向隧道正中央(位置三)三種不同施工位置分別試算,詳見圖9所示。計算結果詳見表3所列,可以看出由于荷載作用范圍小,無論施工位置如何,施工機械荷載及注漿壓力均對隧道變形影響較小,為簡化計算,可將這部分動態變化的荷載影響忽略不計。

圖9 三種施工位置示意圖

表3 不同位置時施工機械荷載和注漿壓力對于隧道位移影響計算結果一覽表

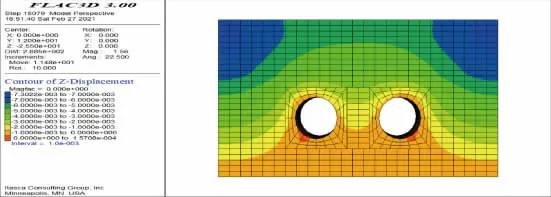

4.3.2 土體重度提高對于隧道變形影響

高壓旋噴樁施工完成后,旋噴樁作用范圍內土體重度提高。經過迭代計算,隧道頂面的豎向位移由上一階段的0.46 mm逐漸變大至2.22 mm。水平向位移變化較小,由0.10 mm變大至0.13 mm。隧道頂面豎向位移和水平向位移全過程變化曲線詳見圖10、圖11所示。隧道變形預警值為5 mm,從計算結果可知工程實施對于隧道的位移影響在可控范圍內。

圖10 高壓旋噴樁實施完成后隧道頂面豎向位移云圖

5 總 結

(1)利用FLAC3D有限差分軟件,計算和分析了海塘堤腳拋石和高壓旋噴樁施工對于下部隧道的位移影響。采用摩爾庫倫模型模擬土體單元,采用殼結構單元模擬隧道管片單元。在模型初始平衡基礎上,模型成功模擬了拋石施工、高壓旋噴樁施工兩個階段隧道頂面的豎向和水平向位移變化情況。

圖11 隧道頂面豎向、水平位移變化曲線圖

(2)高壓旋噴樁施工機械荷載,以及注漿壓力作用范圍小,施工位置隨時間動態變化。對三個不同施工位置進行試算,結果顯示上述荷載對于隧道位移影響較小,簡化計算時可予以忽略。

(3)拋石施工后,隧道頂面豎向、水平向位移分別是0.46 mm及0.10 mm;高壓旋噴樁施工后,隧道頂面豎向、水平向位移增加至是2.22 mm及0.13 mm。工程實施對于隧道的位移影響在可控范圍內。