《同音》互見二字格考

柳玉宏 賈雨晴

《同音》甲種本中一共有5638 個大字,每個大字下面有小字,其中一個大字下有兩個小字的427 例,一個大字下有三個小字的8 例,剩下的5203 個大字都是下有一個小字的,可稱之為二字格。二字格中,大小字相同的,即重疊式33 例,如“(2В4)稀少”“(6В7)均勻”;附加式和數量短語150 例,附加式包括后加式和前加式,后加式如詞根加后綴“”構成的“(2А7)人民”“(10В4)屬者”“(22А3)乞丐”“(29В7)清人”“(30А7)向導”“(36В3)小人”,前加式如前綴“”加詞根構成的“(3В6)阿媽”“(4В5)阿爸”“(5В3)阿婆”,前加式還包括了趨向前綴“”“”“”等加動詞構成的二字格,雖然這些二字格大都沒有詞匯化成一個個的詞,但為了方便統計,我們將其歸入附加式,如“(33А3)蘇醒”“(6В1)吐”“(12В5)得到”。數量短語主要是數詞“”加量詞構成的,如“(8В6)一枚”“(14А5)一條”“(26А7)一點”。

一、《同音》互見二字格概貌

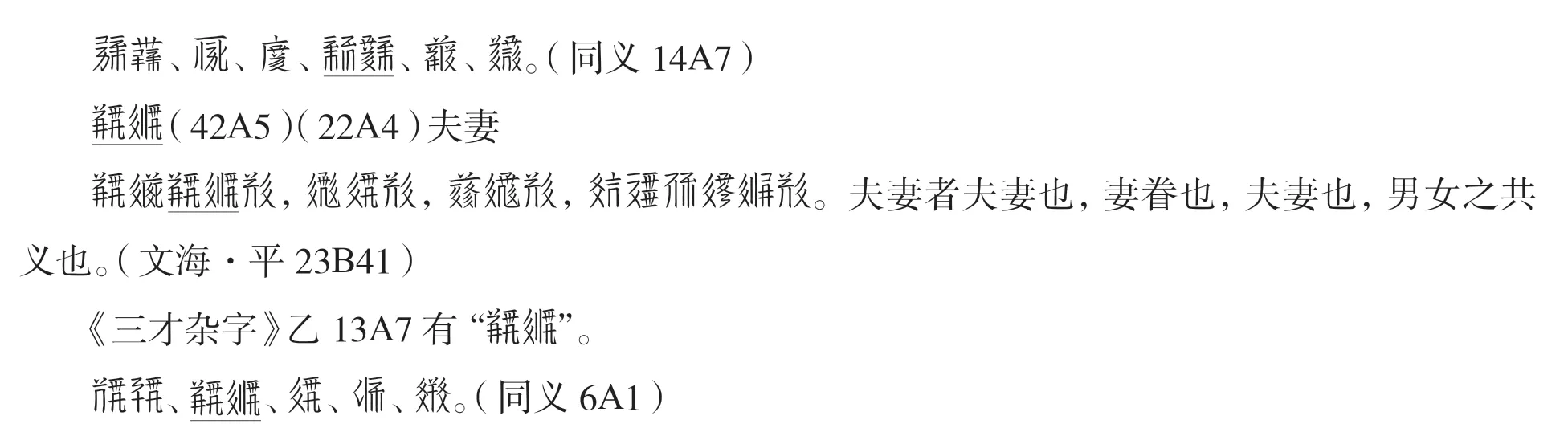

剩余的二字格一共5020 條,在這些二字格中,有比較特殊的一類,為了表述方便,可稱之為互見二字格,即某兩個字互為大小字,А 作為大字的時候,В 是小字,В 是大字的時候,А 是小字。按照學界認可的《同音》大小字的排列順序,А、В 二字構成的兩個二字格順序完全一樣,比如震鳴(22В2)(2В4)尊朕(2В3)(41В7)。通過對《同音》甲種本做窮盡式的逐一梳理,共找出這樣的互見二字格一共有1143 對,2286 條,占除去重疊和附加以外的二字格的45.5%。搞清楚這部分互見二字格的結構,有助于進一步認識《同音》。

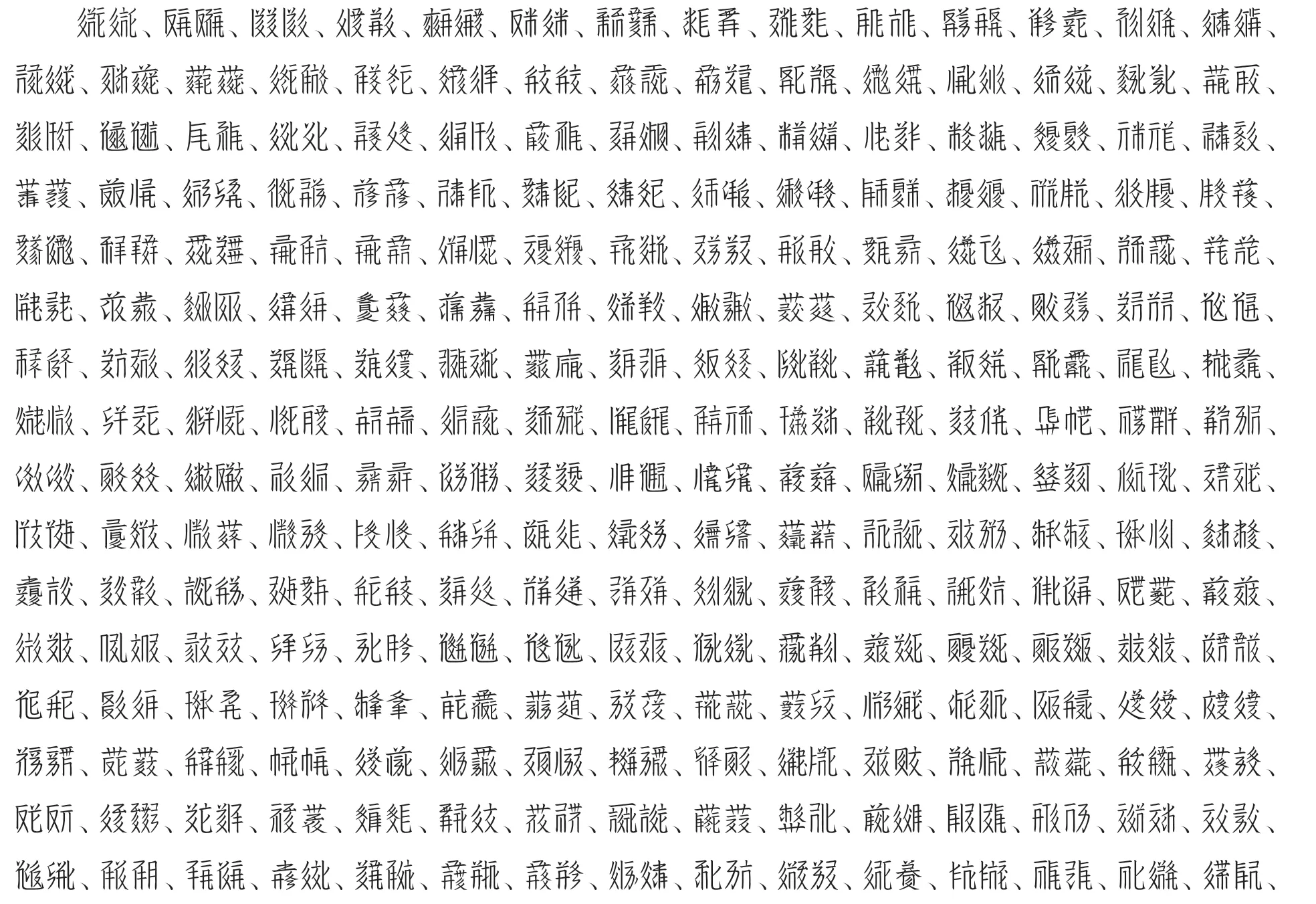

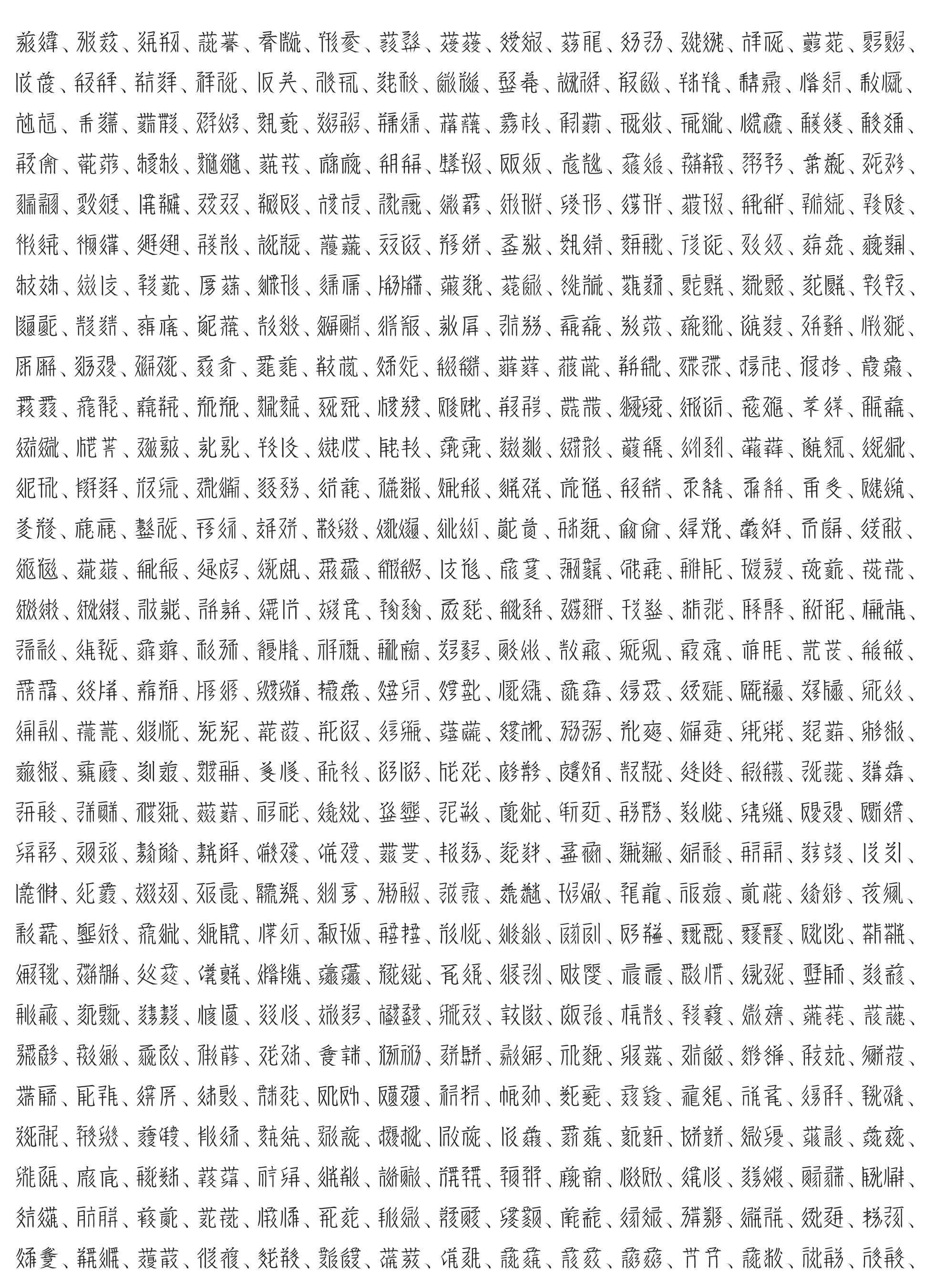

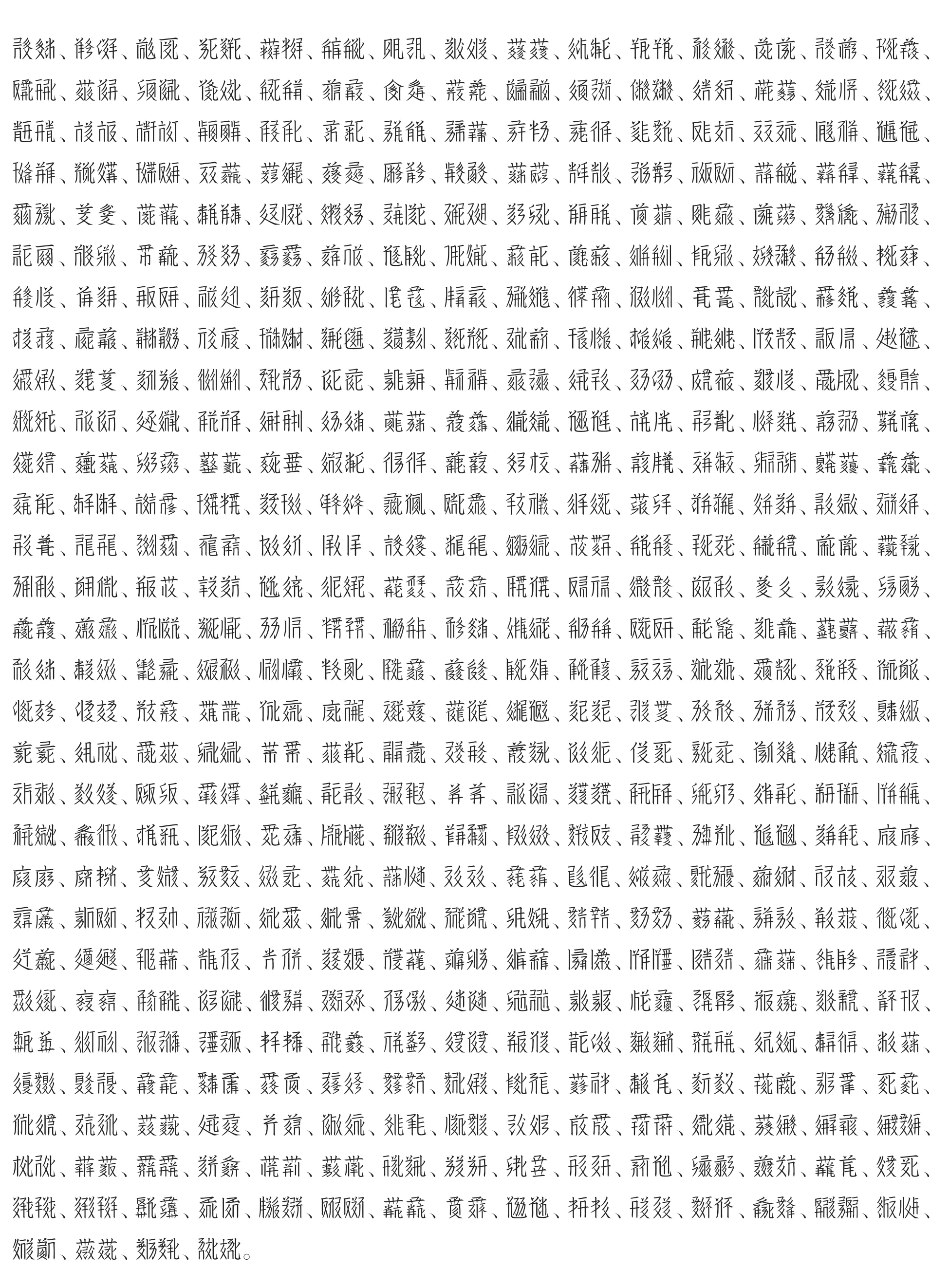

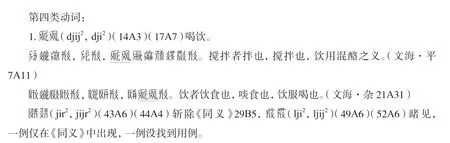

將這些互見二字格不論大小字,按其第一次出現的順序和學界認同的排列規律依次羅列如下:

二、《同音》互見二字格皆為復音詞

大小字除了構成重疊式和附加式,有將近一半的二字格都是這種互見式的,這些互見式二字格是什么?

《同音》的大字是依聲立字,大字下的小字是干什么的,學者多有討論,史金波先生認為“每字下以小字解釋字義,往往用同義詞、反義詞、與大字共同組成詞組和注釋等方式”①史金波:《西夏文教程》,社會科學文獻出版社,2013 年,第35 頁。,即認為大字是被釋字,大字下面的小字是解釋小字的,有的用同義詞解釋,有的用反義詞解釋,有的是和大字共同組成詞或詞組。學者們普遍認為這些二字格一部分是大字和小字共同組成詞或詞組,但也有用小字解釋大字的情況,但哪些是構成詞或詞組,哪些是解釋,并沒有人統計或做出區別。但大家公認排列順序是小字在右下方的先小字后大字,小字在左下方的是先大字后小字。換言之,如果小字在左下方的,則有可能是小字注釋大字,也有可能是大字小字共同構成詞或詞組;而如果小字在右下方的,則一定是小字大字構成詞或詞組。基于這樣的認識,這些互見二字格全部都是西夏語的復音詞。

因為這些互見二字格每個都是出現了兩次,其中必定有一次是小字在右的情況,那其組合就是先小字再大字的復音組合,如,這樣的互見二字格不可能是互訓,如果是互訓的話,小字一定都應是在左下方的。

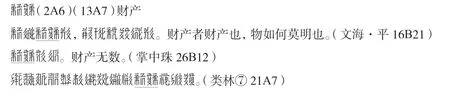

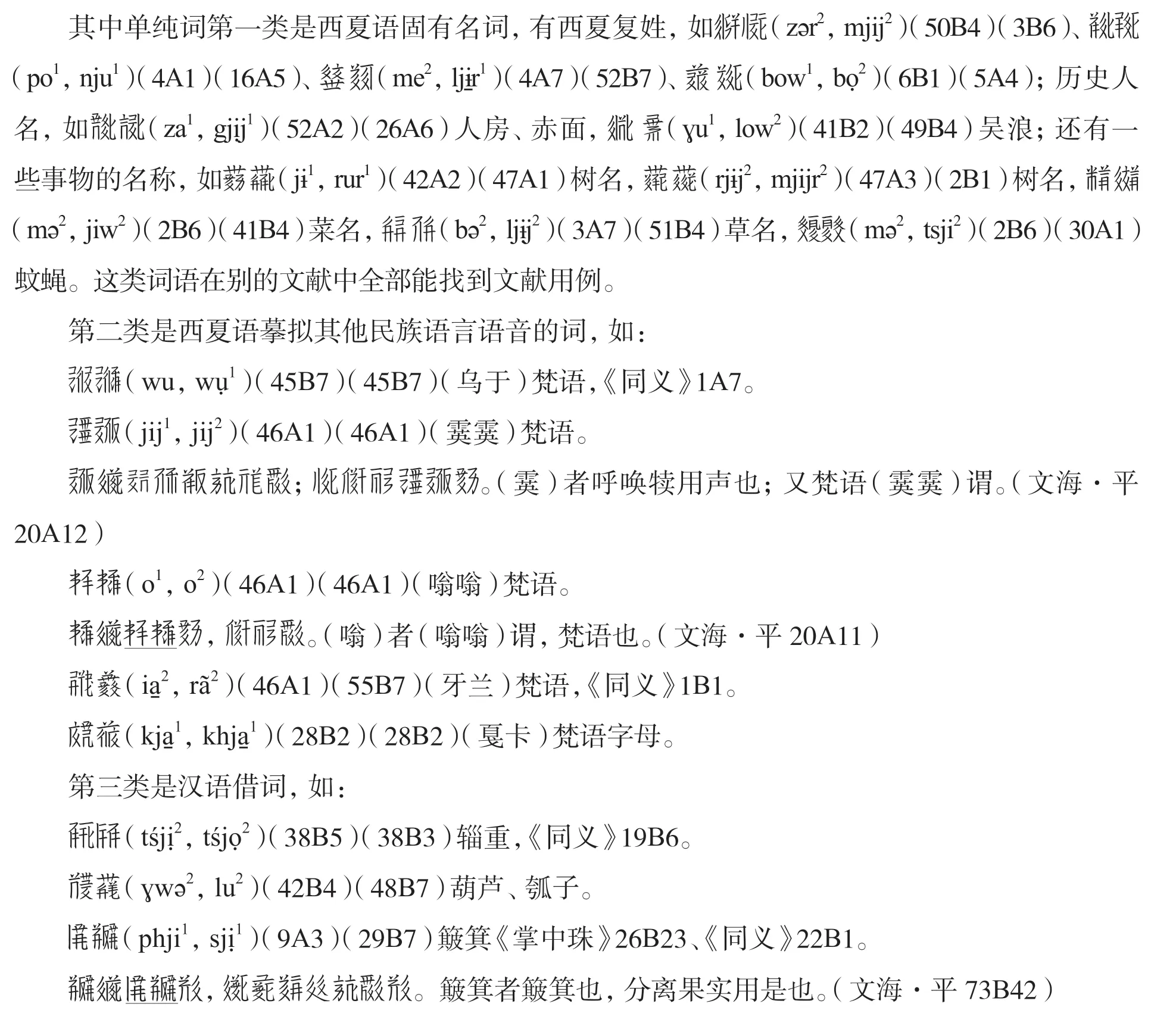

要證明這些互見二字格是復音詞,除了《同音》自身體例上的證據以外,最直接的證據是有文獻用例或別的字典辭書的佐證,將這些互見二字格作為一個詞條,依次在一些重要的西夏文獻如《文海寶韻》《番漢合時掌中珠》《三才雜字》《類林》《同義》《新集錦合辭》等文獻中尋找文獻用例。其中大多數在多個文獻中都有用例,有一些僅在其中一種文獻中有用例,有81 例僅在《同義》中找到例子,《同義》中的例子有可能是雙音節詞,也有可能是兩個單音節詞放在一起。還有一部分沒有找到文獻用例,目前有62 個詞條沒有找到文獻用例,占全部的5.4%,因為流傳下來的西夏文獻是有限的,而且這種檢索最有效的辦法是借助西夏文獻的全文數據庫做全面的檢索,我們目前只有《文海寶韻》《掌中珠》《同義》《類林》等幾種文獻的電子版本,還做不到完全檢索,就是在不完全檢索中,也只是極少數沒有用例。在幾種文獻中有用例的如:

三、《同音》互見二字格結構分析

我們認為,大字和小字之所以會互見,是因為大小字構成的復音詞或者是單純詞,必須兩個字合起來才表示一個意思,是一個語素;或者是常見的合成詞,二者經常一起組合使用,出現頻率較高。

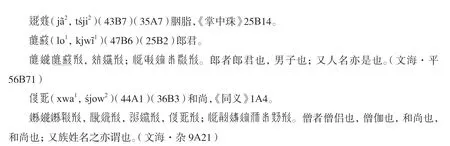

合成詞是由兩個語素構成的詞,互見二字格大多數是由兩個語素構成的合成詞,而且都是聯合式合成詞,根據兩個語素的語義關系可分為相同聯合、相反聯合、相關聯合三種。

西夏語中因主語、賓語或定語的人稱不同而引起動詞的語音曲折變化,這種變化表明一些動詞在不同人稱時有兩種形式,龔煌城先生稱兩種形式為“基本式”和“衍生式”,其中“基本式”用于第三人稱,“衍生式”用于第一、二人稱,按照兩種形式的語音對應規律分為四類。我們在考察互見二字格的過程中發現這四類動詞的“基本式”和“衍生式”可以結合成一個復音節的動詞。

第一類動詞:

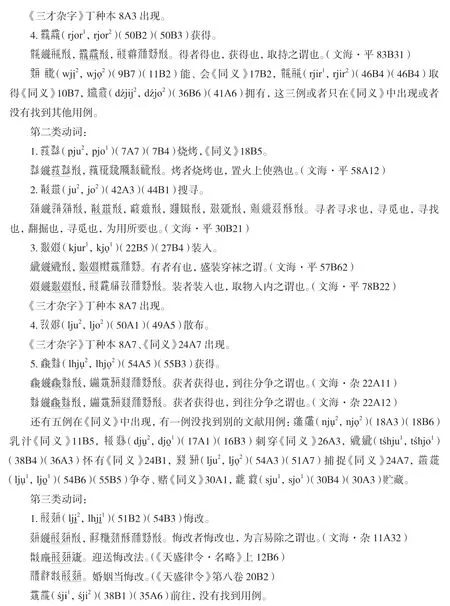

從這里可以看出因為使用的人稱不同,語音有曲折變化的兩個意義相近的詞在西夏語復音化的過程中,逐漸又結合成了一個新的詞語,因為文獻用例有限,找不到結合后的復合詞是否具有人稱的限制。

這45.3%的二字格每個都是出現相同的兩次,其中有一次是小字在大字的右下方,從《同音》展示出的體例來看,這樣的二字格是先小字后大字的組合,那就應該是一個復音詞。我們知道《同音》是按聲類編排的供人們學習的同音字典,那么多的同音字放在一起,人們怎么建立起這些同音字的形體和意義的關系呢?其中一個重要的手段就是組成復音詞加以區別,例如漢語中“數、樹、述、豎”四個字完全同音,排在一起僅從讀音上難以區分其形體和意義的關系,但如果我們排列成“數字、樹林、陳述、橫豎”,幾個同音字的形、義關系就清楚了,方便人們記憶學習。雖然《同音》中所有的二字格不都是復音詞,但互見二字格占二字格的近一半,再加上其他非互見二字格中的復音詞,《同音》二字格中,復音詞占有絕大多數,即使用組成復音詞的方式來區分同音字是《同音》所使用的最重要的一種方式。