唐五代靈武高僧絲路行跡考述

——以《宋高僧傳》為中心

吳小龍

靈武,古稱靈州,是中古時期絲路沿線佛教文化交流與傳播的重要節點城市。兩漢之際,域外佛教沿絲路傳入中國,并于靈武一帶扎根、傳播,使此地逐漸發展成為佛教圣地。尤其是唐五代時期,不少中外高僧在白草谷駐錫修行、弘法,《宋高僧傳》等佛教典籍對這些高僧都有記載。然而,目前學界對此仍主要是對單個僧人的簡單介紹①主要參見梅雪:《〈靈州龍興寺白草院史和尚因緣記〉研究》,蘭州大學2019 年碩士學位論文;楊冰華:《西夏賀蘭山白草谷五臺山的新羅因素蠡探》,《五臺山研究》2018 年第3 期;錢光勝:《敦煌寫卷〈靈州龍興寺白草院史和尚因緣記〉與唐五代的刺血寫經》,《敦煌研究》2017 年第6 期;郭洪義、毛遠明:《唐〈西山廣化寺三藏無畏不空法師塔記〉拓本辨偽》,《古籍整理研究學刊》2016 年第1 期,等等。但諸此成果僅涉及靈武高僧增忍,曾到靈武弘法的西域不空法師等,其他靈武高僧未曾論及。,對于他們的弘法事跡論述不詳,更缺乏從宏觀上對這些高僧行跡進行的整體研究,仍有問題需要進一步探討。本文擬在前人研究的基礎上,以《宋高僧傳》為中心,圍繞這些問題試作一補苴之論,深入研究唐五代時期靈武高僧在白草谷的行跡活動,并多方面分析他們聚集白草谷的原因,進而探討唐五代時期中外佛教文化的交流、靈武地區佛教的發展以及靈武高僧與當時政治的密切關系。舛謬之處,敬請方家指正。

一、唐五代駐錫靈武的高僧

據《宋高僧傳》等佛教典籍記載,唐五代時靈武白草谷聚集了許多高僧大德。從時間上看,這些高僧主要活動于安史之亂以后,至五代時期;從來源上看,其中有來自朝鮮半島的新羅僧人釋無漏,有靈武本地的僧人辯才、增忍、無跡、道舟等,甚至來自天竺的不空法師亦曾至此地弘法。他們上至貴族王子,下至平民百姓,身份類別多樣,長期在白草谷修行、弘法,留下了諸多傳奇遺聞。

唐五代時期,最早駐錫白草谷的高僧是釋無漏。根據《唐朔方靈武下院無漏傳》①[宋]贊寧撰,范祥雍點校:《宋高僧傳》卷二一《唐朔方靈武下院無漏傳八》,上海古籍出版社,2017 年,第497—499 頁。以下引《無漏傳》皆據此。(以下簡稱《無漏傳》)記載,無漏,俗姓金氏,新羅國王第三子,生活于唐玄宗、肅宗時期。據說,無漏欲被立為新羅儲君,但他效仿“延陵之讓”,放棄王位繼承,甘愿做“釋迦法王子”,即出家為僧。由于唐朝佛教大興起,無漏乘坐海船,經由海路逃往大唐。很顯然,無漏雖為新羅王子,但他并未肩負外交的政治使命,而是自行出國求法。入唐不久,無漏欲前往佛教的發源地天竺學習佛法,他從長安出發,經于闐等地前往天竺,但是當他到達蔥嶺時,遇到一僧人,勸他:“舊記無名,未可輒去,此有毒龍池,可往教化。如其有驗,方利涉也。……必須愿往天竺者,此有觀音圣像,禱無虛應,可祈告之。得吉祥兆,可去勿疑。”于是無漏聽從僧人的建議,決定先在菩薩像前入禪定四十九日,根據吉兇決定去留。結果,無漏因被老鼠咬,發炎化膿,直至出定也未痊愈。于是,眾僧皆認為無漏不宜繼續前往天竺,以“觀師化緣,合在唐土”為由,勸無漏返回大唐學法。無漏聽從了僧人的意見,并“逢蘭即住”。在他返唐時,途經賀蘭山,在白草谷搭建茅屋隱居修行。

比無漏稍晚者為辯才。《唐朔方龍興寺辯才傳》②[宋]贊寧撰,范祥雍點校:《宋高僧傳》卷十六《唐朔方龍興寺辯才傳一》,上海古籍出版社,2017 年,第353—354 頁。以下引《辯才傳》皆據此。(以下簡稱《辯才傳》)記載:辯才,俗姓李,原籍為襄州襄陽。他于唐代宗大歷十三年(778)因病去世,時年五十六歲。由此推斷,辯才生于公元723 年,即唐玄宗開元十一年,他生活于玄、肅、代宗統治時期。據說,他的母親孕育他的過程中突然厭食葷腥,每天只吃一頓飯,清新寡淡,此為佛教“禁食葷腥”“過午不食”的飲食戒律,這為辯才長大入佛出家做了鋪墊;辯才出生時,室內又充滿異香。他誕生前后出現的種種異象,意在表明他生而不凡,與眾不同。《后唐靈州廣福寺無跡傳》③[宋]贊寧撰,范祥雍點校:《宋高僧傳》卷三十《后唐靈州廣福寺無跡傳十五》,上海古籍出版社,2017 年,第688—689 頁。(以下簡稱《無跡傳》)末對辯才亦有所提及,說他死后,蕃漢之人觀禮稱嘆曰:“昔至德中當府龍興寺有高士辯才坐亡,遂漆布之。乾寧元年府帥舉奏,敕謚曰能覺。”由此可知,辯才曾在白草谷龍興寺擔任住持、修習佛法。

增忍高僧亦駐錫于白草谷。《唐朔方靈武龍興寺增忍傳》①[宋]贊寧撰,范祥雍點校:《宋高僧傳》卷二六《唐朔方靈武龍興寺增忍傳十一》,上海古籍出版社,2017 年,第611—612 頁。以下引《增忍傳》皆據此。(以下簡稱《增忍傳》)記載,增忍俗姓史氏,即史和尚,為沛國陳留人。且從他“咸通十二年七月十日滅于白草院,春秋五十九”的記載來推算,他應生于公元813 年,即唐憲宗元和八年,所以他生活于憲宗至懿宗時期。按照唐朝的科舉制度,史和尚幼年入童子鄉校,學習儒家經典,受儒家思想的影響較大。史和尚雖頗有才華,但參加科舉卻屢次不中。唐武宗會昌初年,他游訪古賀蘭山,置身于白草谷,萌生了皈依佛教的想法。隨即,他脫離世俗,遁入佛門,并就地修建茅廬,又在白草谷修建龍興寺,擔任住持,潛心修行,也就是說,他是先士后僧。當時朔方靈武一帶聚集的黨項族大都信仰佛教,由于他佛法精進,聲名遠播,備受黨項羌人推崇。

無轍是增忍弟子之一。佛教典籍中未有無轍的專門傳記,僅在《增忍傳》中有所涉及。傳中記載,無轍原是新羅文士崔致遠的高足,后來師從增忍法師,皈依佛門,學習佛法,故而推測無轍也應該在白草谷修行,兼習佛法和儒學。無轍憑借其求法精神及佛法成果,被“宣賜紫衣”,是對無轍的最高表彰。最終,無轍于唐昭宗天復年間去世,屬于晚唐時代的靈武高僧。

無跡是增忍的又一弟子,同姓史氏,為朔方靈武人,生活于晚唐五代。《無跡傳》記載,無跡“大中九年,年正十三”,可推知他生于唐武宗會昌三年(843)。無跡十三歲時,決志出家,拜于龍興寺白草院增忍門下。在此之前,大中六年(852)早有“貴在教法得人,不以年齒為限,若惟求長老,即難奉律儀”②[宋]王溥等撰:《唐會要》卷四八《議釋教下》,上海古籍出版社,2006 年,第988 頁。的規定,即出家修行,不限年齡,這應是無跡幼年出家的重要原因。白草院位于靈州龍興寺中,朔方節度使李彥佐于會昌五年(845)為增忍所建,是僧人修習佛法的道場。無跡本為靈州本地人,投增忍門下應是慕名而至,受其佛法影響很大。同時也說明,無跡入佛后尚未經歷“會昌法難”,而是在“宣宗御宇,佛法中興”的背景下拜師求法,這為他修習佛法提供了穩定環境。

道舟駐錫白草谷的時間較晚。《晉朔方靈武永福寺道舟傳》③[宋]贊寧撰,范祥雍點校:《宋高僧傳》卷二三《晉朔方靈武永福寺道舟傳十四》,上海古籍出版社,2017 年,第545—546 頁。以下引《道舟傳》皆據此。(以下簡稱《道舟傳》)記載,道舟于五代晉天福六年(941)圓寂,享年七十八歲。據此推算,可知道舟生于公元864 年,即唐懿宗咸通五年,所以他生活于晚唐五代。《道舟傳》記載,道舟俗姓管氏,是朔方回樂人。他幼年聰慧,雖研讀儒家經典,也樂讀佛典,于是決志于龍興寺孔雀王院出家受戒,故為朔方靈武高僧。入佛后,道舟戒律精潔,佛法精湛,還率領僧徒信眾興建永興寺,功勞很大。但道舟并未在此修行,而是辭別時任靈州節度使韓洙。韓洙于公元914—929 年在任靈州節度使①[宋]司馬光撰,[元]胡三省音注:《資治通鑒》卷一六九,梁末帝乾化四年(914)五月,記載“朔方節度使兼中書令潁川王韓遜卒,軍中推其子洙為留后。癸丑,詔以洙為節度使。”《資治通鑒》卷二七六,后唐明宗天成四年(929)九月,記載“朔方節度使韓洙卒,弟澄為留后。”由此推知,韓洙于914—929 年任朔方節度使。,按此推算,道舟應是在此期間入駐賀蘭山白草谷修習佛法②關于道舟在白草谷的駐錫時間,仍需做一解釋。《道舟傳》記載,唐僖宗中和二年(882),道舟為“黃巢起義”行祈福之事,這與推算時間于理不合。筆者以為有兩種解釋:其一,《道舟傳》在記述道舟行跡時未按時間先后,即先寫入賀蘭山白草谷,再記于城南念定院塔下祈福;其二,若按時間先后記述,道舟入賀蘭山白草谷至少應在中和二年之前,在此時間段任靈州節度使的并非韓洙,而是唐弘夫,即為韓洙的錯記。本文在論述中暫以解釋一為準。。

除以上高僧在靈武修行外,安史戰亂期間,唐肅宗曾召不空法師③不空并非靈武高僧,故本文僅對他至靈武時的行跡進行簡單梳理。至靈武行宮。由《唐京兆大興善寺不空傳》④[宋]贊寧撰,范祥雍點校:《宋高僧傳》卷一《唐京兆大興善寺不空傳三》,上海古籍出版社,2017 年,第6—10 頁。下文引《不空傳》皆據此。(以下簡稱《不空傳》)知,不空是西域高僧,幼年出家,師從天竺僧、密宗創始人金剛智。入唐后,受戒于洛陽廣福寺,修習密法。唐玄宗天寶五載(746),不空到達長安,賜號“大唐智藏”,授予特進、鴻臚卿之職,宣揚密宗佛法。到天寶十二載(753),西平郡王哥舒翰奏請不空駐錫涼州開元寺,不久又奉詔前往河西,灌頂譯經。所以安史之亂爆發后,不空至靈武行宮,暗中與肅宗皇帝互通消息,備受統治者禮遇。

二、高僧聚集靈武白草谷的原因

唐五代靈武高僧有很多,以上諸位高僧為何聚集賀蘭山白草谷?靈武一帶又為何能發展成為佛教重鎮?這些問題頗值得探討。本文以為,這與絲綢之路、靈武之地的佛教淵源密切相關。

(一)靈武與絲綢之路的關系

“絲綢之路”自西漢張騫出使西域而打通。其中,寧夏是中原與西域往來的必經之路,有“絲路驛站”之稱,起著連接東西部交通貿易、文化交流的樞紐作用。那靈武與“絲綢之路”又有怎樣的關系呢?這還要從靈武的地理、交通條件、部落民族及其歷史沿革談起。

1.靈武的地理位置優越。靈武本為一縣,開元九年(721)十月六日始置朔方節度使于此,是唐王朝在關中北方設置的抵御北方游牧民族的軍事重鎮。至德元年(756),唐肅宗即位于靈武,政治功能凸顯,靈武逐漸發展成為北方國際重鎮。即使到晚唐五代,靈武的地位仍不可小覷。這與靈武優越的地理位置密切相關。《元和郡縣圖志》記載:“其城赫連勃勃所置果園,今桃李千余株,郁然猶在。后魏太武帝平赫連昌,置薄骨律鎮,后改置靈州,以州在河諸之中,隨水上下,未嘗陷沒,故號‘靈州’。”⑤[唐]李吉甫撰:《元和郡縣圖志》卷四《關內道四》,中華書局,1983 年,第91 頁。靈武地處黃河之中東岸,位于黃河支流(南北流向)與河西走廊沿線(東西走向)的交匯點位置,素有“塞上江南”之美譽。且自西經由靈武可進入河西走廊,直達西域之地,南可守環州、原州,北以賀蘭山為天然屏障,堪稱鎮守長安之門戶。靈武也因其所在位置,成為絲綢之路沿線的重要城市。

2.靈武的交通條件便利。唐代中外使者、僧侶、商人來往交流大都要經過靈武一帶,如《資治通鑒》記載,唐宣宗大中十年(856),“上遣使詣安西鎮撫回鶻,使者至靈武,會回鶻可汗遣使入貢。”①[宋]司馬光撰,[元]胡三省音注:《資治通鑒》卷二四九,唐宣宗大中十年十月乙酉,中華書局,1956 年,第8061 頁。《太平廣記》載:“河州敦煌道,歲屯田,實邊食,余粟轉輸靈州,漕下黃河,入太原倉,備關中兇年。”②[唐]李昉等撰:《太平廣記》卷四八五,引陳鴻祖《東城老父傳》,中華書局,1961 年,第3994 頁。S.529《定州開元寺僧歸文啟》又云:“(后唐同光二年)四月廿三日已達靈州,兼將緣身衣物,買得駝兩頭,準備西登磧路。”③唐耕耦、陸宏基編:《雜牒狀和書啟》一四《定州開元寺僧歸文啟》,《敦煌社會經濟文獻真跡釋錄》第5 輯,全國圖書館文獻縮微復制中心,1990 年,第13 頁。敦煌遺書在探討敦煌與靈州之間的關系中,亦證明了靈州與絲綢之路的聯系。《新五代史》又記:“靈武自唐明宗已后,市馬糴粟,招來部族,給賜軍士,歲用度支錢六千萬。……青岡、土橋之間,氐、羌剽掠道路,商旅行必以兵。”④[宋]歐陽修撰:《新五代史》卷四九《雜傳》,中華書局,1974 年,第554 頁。周偉洲先生亦認為:“自唐末以來,這幾條經隴西至河西的道路基本上已斷絕。在這種情況下,內地與河西的交通,即絲路陜西至甘肅河西一段道路,就不得不改道由靈州過黃河,穿過今阿拉善左旗所在的騰格里沙漠,而達涼州。這條道路,過去也存在,不過那時并不重要而已。然而,五代時靈州就成為絲綢之路東段一個十分重要的交通樞紐了。”⑤周偉洲:《五代時期的絲綢之路》,《文博》1991 年第1 期,第31 頁。靈州聯結西域與中原朝貢、貿易往來的主要通道,是安史之亂后繼回鶻路沉寂后的又一條東西交通和絲綢貿易之路⑥趙貞:《敦煌文書中所見晚唐五代宋初的靈州道》,《中國歷史地理論叢》2001 年第4 輯,第82 頁。。由此,不論是人員來往,還是商品貿易,都證明絲綢之路并未因唐后期的戰亂而中斷,至少在中唐以后基本上是開通的。靈武作為交通樞紐,是當時絲綢之路的必經之地,起著溝通中西方交往的橋梁作用。

3.靈武的軍事地位突出。晚唐五代是藩鎮割據局面的形成與發展期,尤其經歷安史之亂后,唐朝由盛而衰,政治經濟、思想文化等方面與盛唐時期相比,受到很大的沖擊。但靈武佛教思想受戰亂的影響較小,甚至借這一契機,成為統治階層安定社會的利用手段。靈武在絲綢之路擔負如此要職,與其政治軍事地位密不可分。朔方節度使之職最早出現于武則天時期,于唐玄宗開元九年(721)十月六日正式設置,終唐之末,一直活躍在唐朝西北地區⑦參見李鴻賓:《唐朝朔方軍研究:兼論唐廷與西北諸族的關系及其演變》,吉林人民出版社,2000 年。,其治所即常設靈武,對穩定河西、溝通中原具有重要價值。天寶十五載(756)馬嵬兵變后,唐玄宗西逃入蜀,太子李亨北至平涼,杜鴻漸與李涵謀曰:“平涼散地,非聚兵之處,必欲制勝,非朔方不可。若奉殿下,旬日之間,西收河、隴,回紇方強,與國通好,北征勁騎,南集諸城,大兵一舉,可復二京。”①[后晉]劉昫等撰:《舊唐書》卷一〇八《杜鴻漸傳》,中華書局,1975 年,第3282 頁。鴻漸知肅宗發平涼,于北界白草頓迎接,又勸太子于靈武即位。唐人由此認識到朔方靈武的戰略地位。歷任朔方節度使抵御北狄,肩負著維持靈州道暢通、保護使者安全等重要職責,成為后唐駕馭西北地區的根本依托力量,河西諸多力量亦將朔方節度使視為交通中原的最前站②參見趙貞:《晚唐五代朔方韓氏事跡略說》,《青海民族學院學報》(社會科學版)2009 年第1 期,第63 頁。。無疑,靈州地位的凸顯在很大程度上亦得益于西域、河西各族割據勢力的發展與割據政權的形成。

4.靈武是黨項族的聚居地。中古時期的黨項族是一個“動態”部落,數百年間經歷了多次大遷徙活動,逐步移至今寧夏一帶定居。以唐為例,唐太宗貞觀年間吐蕃力量強大,曾攻破黨項、白蘭諸羌,當時“吐蕃寖盛,拓拔畏逼,請內徙”③[宋]宋祁、歐陽修撰:《新唐書》卷二二一上《西域黨項傳》,中華書局,1975 年,第6215 頁。,到“圣歷初,靈、勝二州黨項誘北胡寇邊”④[宋]宋祁、歐陽修撰:《新唐書》卷一一六《陸元方附余慶傳》,中華書局,1975 年,第4239 頁。。說明,在武周統治期間,靈、勝二州已經有黨項部落遷入。又“天授三年(黨項族)內附,凡二十萬口,分其地置朝、吳、浮、歸十州,仍散居靈、夏等界內”⑤[后晉]劉昫等撰:《舊唐書》卷一九八《黨項傳》,中華書局,1975 年,第5292 頁。,尤其自安史之亂后,“河、隴陷吐蕃,乃徙黨項州所存者于靈、慶、銀、夏之境”⑥[宋]宋祁、歐陽修撰:《新唐書》卷四三下《地理志》,中華書局,1975 年,第1123 頁。,黨項族大規模內遷至靈、慶、銀、夏境內,進入河西地區。關于黨項族的遷徙,湯開建先生認為隋唐時期基本經歷過三個階段,“這三次遷徙均是原居住在唐隴右、劍南地區的黨項羈縻州府在吐蕃進逼的壓力下,向唐王朝關內道地區遷徙”⑦湯開建:《黨項西夏史探微》,商務印書館,2013 年,第103 頁。。位于關內道的靈武、銀川等皆是黨項族聚集之地。黨項族人經過唐代的大遷徙后,其分布格局基本確定下來,即主要集中于寧夏境內,是當地的主要民族構成。到五代時,黨項部落“散處邠寧、鄜延、靈武、河西,東至麟、府之間”⑧[宋]歐陽修撰:《新五代史》卷七十四《四遺附錄》,中華書局,1974 年,第712 頁。,分布范圍集中在古絲路沿線的河套地區和河西走廊,是中原與西域交往的重要通道,一度成為當時我國西北地區最大的民族,堪稱絲路沿線上最為活躍的民族之一。由此,唐五代的靈武也因黨項族的活躍而地位凸顯。黨項人經歷了長途跋涉的遷徙,安史之亂的侵擾,藩鎮割據的動亂,飽受顛沛流離之苦長達幾百年,他們渴望安定生活的夙愿恰與佛教與世無爭的思想相契合,故將信仰佛教作為本族的精神寄托。遷居靈武一帶的黨項族,與周邊民族交往密切,促進了當地宗教信仰的變遷,即多神信仰的自然崇拜到佛教信仰的變化,這為靈武佛教乃至西夏國佛教的發展奠定了基礎。

(二)靈武白草谷的佛教淵源

“漢族、契丹族、吐蕃和回鶻分別居住在黨項族的南北東西四方,都早已信奉佛教,處在這些民族包圍之中的黨項族,當然要受到潛移默化的影響。”①李范文主編:《西夏通史》,寧夏人民出版社,2005 年,第541 頁。故唐五代的寧夏黨項族人多信仰佛教,境內大大小小的佛教道場有很多,位于賀蘭山的白草谷就是其中之一。據上文統計,唐五代有諸多高僧曾聚居于此修習佛法,他們身份特殊,地位尊崇,又曾為當時的政治、經濟、文化發展做出特殊貢獻,甚至成為統治者的有力助手,在絲綢之路上扮演著重要角色。那他們作為靈武高僧屬于佛教哪一宗派?又有著怎樣的佛法淵源呢?

1.白草谷與天臺宗淵源

由上文可知,無漏重禪定,研習打坐修“止”之法,是修習天臺宗的法門,其佛法應屬天臺宗一派。究其原因有三:其一,無漏是新羅僧人,于唐玄宗在位末期入唐,在西行天竺求法之時,曾受高僧指點、勸誡,又入禪定,最終選擇留在大唐,在靈武賀蘭山白草谷專心修習佛法。這恰是天臺宗在禪觀之前,行持懺悔、勸請、隨喜、回向、發愿等法門,從而達到消除魔障、身心清凈、專心坐禪的效果。其二,高麗、百濟強盛之時,兵力百萬,新羅形勢嚴峻。為擺脫困境,新羅主動向唐朝求助。到7、8 世紀,新羅借助唐朝力量,先后消滅百濟、高麗,統一今大同江以南的朝鮮半島中南部地區。②參見[高麗]金富軾著,孫文范等校勘:《三國史記校勘本》卷四六《列傳第六》,吉林文史出版社,2003 年,第527—528 頁。而“在半島統一之前,各種各樣的佛教學派傳入新羅社會并各自發展,其中影響較大的有華嚴、法華、密教、唯識等”③鄭柄朝:《韓國佛教的思想特征——以新羅末期、高麗初期為中心》,《西北民族論叢》2007 年第00 期,第172—173 頁。,天臺法華宗是新羅影響較大的派系之一,所以朝鮮半島三國后期和統一新羅時期,中國天臺宗思想已傳至朝鮮半島,且當時正是為求法請益活動的發展階段④陳景富:《中韓佛教關系一千年》,宗教文化出版社,1999 年,第17 頁。,無漏就是在這一時期入唐求法。而“新羅號為君子之國,頗知書記,有類中華”⑤[后晉]劉昫等撰:《舊唐書》卷一九九上《東夷新羅傳》,中華書局,1975 年,第5337 頁。,即通用漢文,新羅以唐為師,所以無漏入唐后,修習天臺宗思想可能性很大。其三,陳景富先生亦認為,無漏是唐中宗至順宗七世(705—805)百年中習法華(即天臺宗)者之一⑥陳景富:《中韓佛教關系一千年》,宗教文化出版社,1999 年,第23 頁。。由此,在新羅僧無漏的影響下,賀蘭山白草谷有天臺宗佛法之淵源。

2.白草谷與禪宗、凈土宗及法華宗淵源

白草谷與禪宗、凈土宗、法華宗的淵源,可從辯才修習的佛法窺知一斑。《辯才傳》記,安史之亂平定,朝廷收復兩京后,唐肅宗累降璽書,“末涂尤于大乘頓教留心”。關于“頓教”,《佛學大辭典》解釋有二解:“一為頓成之教,凡歷劫修行、方出生死之法,名為漸教,頓成頓悟佛果之法,名為頓教。二為頓說之教法,對未熟之眾生,初說小法,漸次說大乘之法,此為漸教,對頓悟之機,自初直說大法,此為頓教。”⑦丁福保編:《佛教大辭典》,“頓教”條,上海書店出版社,1991 年,第2417 頁。“頓教”即頓悟佛果之法,與禪宗南宗主張的“頓悟”如出一轍,“大乘頓教”實指禪宗六祖慧能創立的南宗法,所以辯才修習佛法應屬禪宗南宗一派。辯才死后,“異香從空散下,則生凈方之兆”,讀經聞香是修習凈土宗佛法的常見意象,故又表明辯才修習佛法與凈土法門密切相關。上文提到辯才曾受具足戒,又修建法華道場,《法華經》是禪宗、凈土宗、法華宗都推崇的佛經,對三大宗派思想的影響很大,故辯才修習佛法與禪宗南宗、凈土宗及法華宗關系密切。

3.白草谷與密教淵源

增忍、無轍、無跡師徒,以及道舟修習佛法皆與密教有關。《增忍傳》記,增忍研讀《大悲經》,究尋四十二臂至無畏手。大悲咒是密教的重要內容之一,來源于密部經典,出自“伽梵達摩”所譯的《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》,它雖不獨屬密教,卻是密教經典的重要組成部分。且善無畏又是8 世紀時將印度密宗傳入中國的代表之一。增忍還自著《大悲論》六卷,畫大悲功德三軸,這都是增忍屬密教一派的重要佐證。顏尚文亦在《隋唐佛教宗派研究》一書中認為增忍是密宗第四期代表人物①顏尚文:《隋唐佛教宗派研究》,新文豐出版公司,1980 年,第225 頁。。無轍為增忍弟子,增忍屬密宗一派,無轍又有“赍血寫經”之做法,故無轍應屬密宗一派。無跡亦為增忍弟子,且《無跡傳》載,無跡曾在鳳翔法門寺迎佛骨舍利,法門寺又是著名的密宗道場,所以無跡所修佛法亦屬密宗一脈無疑。那么,增忍、無轍、無跡師徒在朔方靈武一帶宣揚的則是密教佛法。至于道舟,他曾在靈武城南念定院塔下供養大悲像,又在賀蘭山白草谷修行時刺血畫“大悲千手千眼觀音像”,這說明道舟所學佛法屬密宗一派可能性較大。故賀蘭山白草谷道場有密宗思想淵源。

4.白草谷與五臺山淵源

晚唐五代的賀蘭山白草谷與五臺山佛教有一定聯系。楊冰華研究認為,西夏建國后充分利用境內賀蘭山白草谷的地位和名望,將其視為自己的五臺山。②參見楊冰華:《西夏賀蘭山白草谷五臺山的新羅因素蠡探》,《五臺山研究》2018 年第3 期。這很可能與新羅王子有關,唐太宗貞觀年間新羅王子慈藏曾遠赴大唐,于山西五臺山求法,并在五臺山修建新羅王子塔;到玄宗時,又一位新羅王子無漏在賀蘭山白草谷隱居。由此,新羅王子在賀蘭山白草谷修行增加了其作為五臺山的可信度與正統性。其后增忍、無跡、道舟等諸位高僧亦相繼在這里修行,使白草谷佛教地位日益凸顯。期間,受藏傳佛教的影響最為明顯。“早在7 世紀,佛教就從尼泊爾、漢地兩路傳入吐蕃。經尼泊爾傳入的印度佛教,特別是印度佛教的后期形態——密教其后逐漸與藏文化結合,形成獨具特色的藏傳佛教,成為吐蕃佛教的主流。加以7 世紀起,吐蕃勢力迅速崛起于青藏高原。而‘安史之亂’以后,唐王朝的國力卻急劇衰落,故敦煌等甘肅河西走廊一帶、新疆南疆的不少地區其后均被吐蕃占領,這些地區進入所謂‘吐蕃統治時期’。隨著吐蕃勢力的擴張,藏傳佛教也于此時傳入吐蕃新占領的這些區域。”①方廣锠:《從敦煌遺書看隋唐敦煌漢傳佛教的宗派》,《佛教文獻研究》第3 輯,廣西師范大學出版社,2019 年,第11 頁。7世紀吐蕃控制甘肅河西走廊一帶,對寧夏地區的佛教也產生了很大的影響。而五臺山又是漢傳佛教與藏傳佛教共處的佛教道場,所以黨項族將白草谷視為自己的五臺山,靈武高僧自然與五臺山佛教的淵源很深。

靈武以佛教為信仰,僧人在“絲路靈武”扮演著重要角色,無論是西行印度求法的中原僧人,還是東來大唐傳法的西域高僧,大都會途經靈州,停留駐足。僧人的集散、佛法的傳播,使靈武發展成為當時絲綢之路沿線重要的佛教圣地。雖然期間經歷“會昌法難”,但靈武位于內地、遠離長安,龍興寺又在賀蘭山白草谷內,交通閉塞,與外界交流較少,故當地的佛教受其影響較小;加之,武宗滅佛運動雖力度較大,但從會昌五年四月頒布制令,到次年(846)武宗駕崩,佛教歷經“會昌法難”僅一年,持續時間較短,受其影響理應不大。當時還有節度使及黨項族人的庇佑與支持,佛教勢力較大。故吸引了眾多僧人到靈武學法、弘法。

三、靈武高僧在絲路上的行跡活動

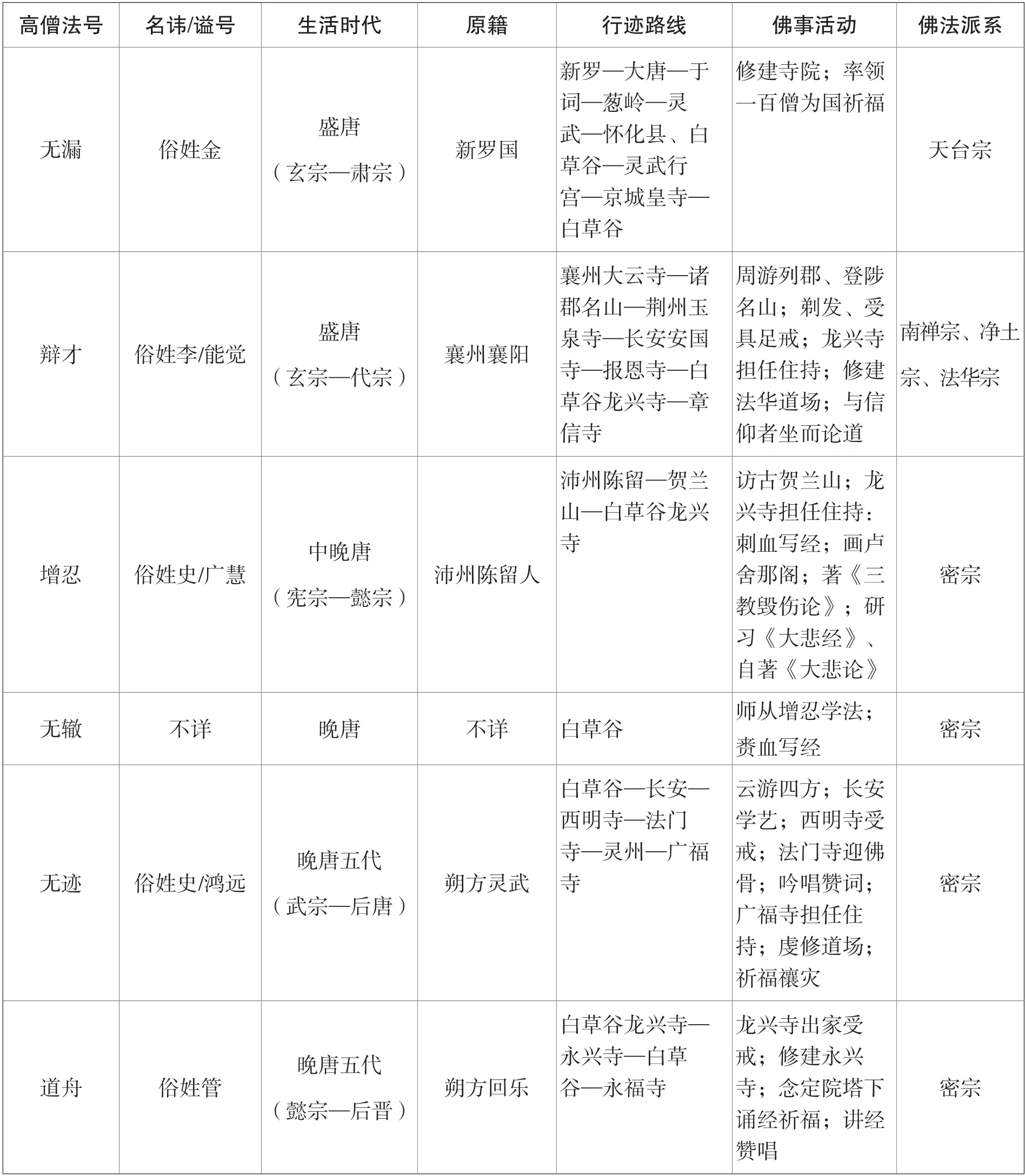

唐五代時期,靈武高僧們以白草谷為主要駐錫地,東來西去,有的僅限于靈武境內活動,有的甚至遠至長安、西域,死后又大都回歸白草谷,葬于駐錫之地,行跡活躍(見表一)。他們在白草谷修行弘法的同時,還與朔方節度使,甚至長安的朝廷權貴關系甚為密切。

表一 唐五代靈武高僧相關概況一覽表

(一)駐錫靈武,布道弘法

史和尚增忍佛法頗有造詣。唐武宗會昌五年,朔方節度使李彥佐(843—845、853—854 在任②吳廷燮:《唐方鎮年表》,中華書局,1980 年,第149—150、152 頁。)特地在龍興寺為其修建別院,取他始入佛門之地,即白草谷之名,號為白草院。當年武宗頒布“毀佛令”,裁汰寺院僧尼,勒令還俗,轟動了整個宗教界。當時“天下所拆寺四千六百余所,還俗僧尼二十六萬余人,收充兩稅戶,拆招提蘭若四萬余所,收膏腴上田數千萬頃,收奴婢為兩稅戶十五萬人。”③[宋]王溥等撰:《唐會要》卷四七《議釋教上》,上海古籍出版社,2006 年,第985 頁。“毀佛運動”雖是全國性運動,但從節度使李彥佐的行為來看,靈武之地似乎并未受到“會昌滅佛”運動的影響,增忍仍舊保留其僧人身份。在此背景下,增忍更加潛心修法,如傳所記,刺血寫經,達二百八十三卷,畫盧舍那閣三十五尺,門一丈六尺;唐宣宗大中七年(853)又著《三教毀傷論》;大中九年(855),增忍研習《大悲經》,探尋佛的四十二臂、無畏手,結壇禱請,起樣畫大悲功德三軸,自著《大悲論》六卷,譯經著述成果頗豐。

其中,《三教毀傷論》在《靈州史和尚因緣記》④周紹良主編:《全唐文新編》(第17 冊),卷九〇二《靈州史和尚因緣記》,吉林文史出版社,2000 年,第12184—12185 頁。以下引《靈州史和尚因緣記》及《三教毀傷論》相關內容皆據此。有詳細記載,主要記錄了增忍與李彥佐之間關于刺血寫經的辯論。儒家講究“身體發膚,受之父母,不敢毀傷”。而佛教先有釋迦牟尼佛割肉喂鷹,又有觀世音菩薩斷臂救父,現增忍又效仿之,刺血寫經。刺血寫經是佛教信仰的一種形式,但顯然,這與儒家的傳統思想相悖。大中七年(853)二人就其問題展開辯論,一并探討了佛釋道三教“毀傷”之現象,如儒教有干將割發鑄劍、角哀舍身救義兄,道教有羽客致尸林野、群仙掛骨蓬萊,佛教有投火涅槃、尸毗王割肉救鴿,反映了當時儒釋道三教相互融合的時代特征。可以說,二者的辯論成就了《三教毀傷論》。增忍還借助先賢懸頭刺股、比干剜心、韓朋截耳、蘇武髡頭等典故,向李彥佐表達修習佛法的決心。李彥佐對增忍舍身求法的精神,潛心修行的執著十分敬佩。

無轍是增忍的弟子。在白草谷駐錫期間,他效仿師父,“赍血書經二卷、瑞華碗一枚”。上文提到,無轍兼學儒學,佛教刺血寫經與儒家思想相沖突,他是如何兼而為之,不得而知。無跡為增忍又一弟子。宣宗即位,認為“西方之教,清凈為宗,拯濟為業,國家宏闡已久,實助皇風”①[宋]王溥等撰:《唐會要》卷四八《議釋教下》,上海古籍出版社,2006 年,第987 頁。,故致力于復興佛教,下令恢復“會昌法難”期間被毀的寺院,使被迫還俗的僧尼重新受戒,并建置佛寺,廣度僧尼,護持釋教。這為無跡弘法創造了有利條件。唐僖宗光啟年間(885—888),無跡應邀在朔方節度使帥府傳授《佛頂熾盛光降諸星宿吉祥道場法》。時任節度使為韓公(887—890 年間在任②吳廷燮:《唐方鎮年表》,中華書局,1980 年,第157 頁。),即朔方韓氏第一位節度使③趙貞:《晚唐五代朔方韓氏事跡略說》,《青海民族學院學報》(社會科學版)2009 年第1 期,第61 頁。,聽說無跡可以“消分野之災”,遂使他在靈州鞠場之地結壇傳法布道。余欣認為“無跡俗姓史氏,當為入華之粟特人,其精擅于熾盛光降諸星宿道場法,或與此出身有關”④余欣:《唐宋之際新舊“五星占”的歷史變遷》,《文史知識》2017 年第5 期,第19 頁。,這說明,無跡主持的這場傳法活動規模很大,參與人很多。到唐昭宗景福年間(892—893),朔方節度使韓遵⑤趙貞在《晚唐五代朔方韓氏事跡略說》一文中研究得出,《無跡傳》記載的唐昭宗景福年間的“韓公”應為韓遵,而非陳尚君先生比定的韓遜。(891—899年間在任⑥吳廷燮:《唐方鎮年表》,中華書局,1980 年,第157—158 頁。)在靈州修建廣福寺,并上奏由無跡擔任廣福寺住持。期間,一切佛事皆按佛法戒律行事,管理得法;又虔修道場,廣傳菩薩戒,為地方祈福禳災,傳道布法。

道舟在白草谷修行期間,講經贊唱,據說可使“枯泉重涌”“靈蛇游泳”“道俗蜂屯”“檀施山積”“可遏行云”“獷悍革韻”,意在表明道舟佛法之深,且頗有靈性。道舟所吟唱的“贊唄”,《法苑珠林》記載:“西方之有唄,猶東國之有贊。贊者從文以結音,唄者短偈以流頌,比其事義名異實同。是故經言:以微妙音聲歌贊于佛德,斯之謂也。”⑦[唐]釋道世撰,周叔迦、蘇晉仁校注:《法苑珠林》卷三六《唄贊篇·述意部》,中華書局,2003 年,第1165 頁。即指中國佛教徒以短偈形式贊唱佛的頌歌,與印度歌不同。相傳中國贊唄起源于曹魏時期,由陳思王曹植游魚山時根據空中的梵響,撰文制音而作,稱之為“魚山贊唄”。因此,“魚山贊唄”特指中國佛教音樂原聲,是佛教中國化的重要表現之一。在講經、受戒、誦經等佛教儀式過程中,“法事所資,獨不能建,都講、香火、維那、梵唄,咸亦須之”①[唐]智升撰,富世平點校:《開元釋教錄》卷六《總括群經錄》,中華書局,2018 年,第399 頁。,梵唄是必不可少的一環,“梵唄”即負責歌贊之人,道舟在講經中即充當“梵唄”的角色。道舟還曾刺血畫“大悲千手千眼觀音像”,甚至天逢大旱時,絕食閉目以求降雨。可見,道舟在靈武的活動較為豐富。

(二)游歷四方,取經學法

辯才行跡廣泛,活動較多。他七歲時,跟隨峴山寂禪師出家,學習經法,因其“字不重問,義不再思”,深受禪師的器重。十六歲之后,辯才于本州大云寺剃發,之后便周游列郡,登陟名山。期間,辯才在荊州玉泉寺受具足戒。佛教戒律規定,僧人年滿二十歲方可受具足戒,若在實際執行中略有寬松,一般為十七八歲,所以當時辯才至少已十七八歲。其后,辯才聽說長安安國寺懷威律師、報恩寺義頒律師“法門具瞻,師資表率”,內心十分欽慕,決定前往長安拜師請業。辯才對經典義理的解釋分析,通達透徹,造詣頗深,被推至眾僧“首位”。天寶十四載(755),唐玄宗因北方人剽悍,有不正之風,眾寺院又遺留惡習,秩序混亂,于是召辯才入寺教誡,設壇化人。至德初年,唐肅宗李亨即位,宰相杜鴻漸上奏辯才駐錫白草谷龍興寺,并詔令辯才在朔方境內傳授功德、教誨勉勵,又為國家修建法華道場,功績很大。到大歷三年(768),辯才入駐章信寺,修習佛法,時任帥府虢國常公十分敬仰辯才,慕其名氣,常和護戎任公與辯才坐而論道。

高僧無跡亦然。唐宣宗統治期間,祠部規定:“其僧中有志行堅精,愿尋師訪道,但有本州公驗,即任遠近游行。”②[宋]王溥等撰:《唐會要》卷四八《議釋教下》,上海古籍出版社,2006 年,第988 頁。所以,到唐懿宗咸通三年(862),無跡離開賀蘭山白草谷,云游四方。《無跡傳》記,無跡到達京師長安,“凡于百藝,悉愿游焉。慕定林威能畫,戴安道能琴,我則講貫之余,兼而綜習”,無跡不僅精通佛法,還擅長繪畫和彈琴,多才多藝。在長安時,無跡還與曾出任朔方節度使的唐弘夫③關于唐弘夫其人,《宋高僧傳·無跡傳》中記為“唐恒夫”,這應是宋人避“弘”諱而寫作“恒”。相遇,因同屬靈州之故,唐弘夫對無跡施以家僧之禮相待。由于無跡言行高尚,又擅唱導,唐弘夫便向兩街功德使④唐朝兩街功德使即左右街大功德使,由皇帝賜僧人充任,掌全國寺院、僧尼簿籍以及僧官補授等。推薦無跡至西明寺。西明寺于顯慶三年(658)由唐高宗所立,為皇家寺院,是當時著名佛教道場。早在宣宗大中六年就已認識到:“僧尼踰濫之源,皆緣私度。本教遮止,條律極嚴,不得輒有起建。如可容奸,必在禁絕。……其官度僧尼,數內有闕,即仰本州,集律僧眾同議,揀擇聰明有道性,已經修煉,可以傳習參學者度之。”⑤[宋]王溥等撰:《唐會要》卷四八《議釋教下》,上海古籍出版社,2006 年,第988 頁。由此實現了僧人私度到官度的合法化。所以,無跡在西明寺受戒、修習佛法,即說明他入釋門為官度而非私度。至咸通十四年(873),懿宗在鳳翔法門寺迎釋迦牟尼真身佛骨舍利。因無跡能唱導,右宣副使張思廣上奏唐懿宗,由無跡擔任迎奉佛骨舍利活動的“贊導”,誦唱贊辭,受到懿宗的賞識。關于懿宗迎奉佛舍利,《舊唐書·懿宗本紀》①[后晉]劉昫等撰:《舊唐書》卷一九上《唐懿宗本紀》,中華書局,1975 年,第683 頁。有詳細記載,本文暫不贅述。可知,無跡參與了懿宗迎佛骨之過程。

(三)積極入世,佛政相融

新羅僧無漏入唐之時恰逢政權更迭。《舊唐書》記,安史之亂爆發,長安洛陽陷落,唐玄宗逃離長安入蜀。天寶十四載七月,裴冕、杜鴻漸等眾臣擁立太子李亨即皇帝位②[后晉]劉昫等撰:《舊唐書》卷一〇《肅宗本紀》,中華書局,1975 年,第242 頁。。至八月,太子“所奉表始達成都。丁酉,上皇遜位稱誥,遣左相韋見素、文部尚書房琯、門下侍郎崔渙等奉冊書赴靈武”③[后晉]劉昫等撰:《舊唐書》卷一〇《肅宗本紀》,中華書局,1975 年,第243 頁。,太子趁機即位于靈武,玄宗遜位,遙尊為上皇。在靈武時,唐肅宗常夢見有僧人念“南無寶勝佛”的佛號,朝臣提到“有沙門行跡不群,居于北山,兼恒誦此佛號”,此僧人即指無漏。于是肅宗命朔方副元帥、中書令郭子儀親自前往白草谷邀請無漏。肅宗見無漏,與夢中僧人一樣,并與之探討佛法。并命無漏、不空率領一百僧人,在靈州為國祈福。安史動亂稍平,長安收復,唐肅宗曾將無漏安置在京城皇家寺內。無漏卻以“猴輕金鎖”“鳥厭雕籠”,多次上表請求隱居白草谷,但肅宗執意挽留,下詔不許,無漏未能如愿。

辯才亦深陷戰亂。史書記載,至廣德二年(764)五月“仆固懷恩至靈武,收合散亡,其眾復振。”④[宋]司馬光撰,[元]胡三省音注:《資治通鑒》卷二二三,唐代宗廣德二年五月癸丑,中華書局,1956 年,第7165 頁。安史之亂平定后,仆固懷恩為朔方節度使。《辯才傳》記:“永泰二年(766),賊臣仆固懷恩外招誘蕃戎,內赑金革。”但《舊唐書》載:“是秋為鄉導,誘吐蕃十萬人寇涇、邠州,……永泰元年,上征天下兵以防之。懷恩又糾合諸蕃,眾號二十萬,南犯京師。”⑤[后晉]劉昫等撰:《舊唐書》卷一二一《仆固懷恩傳》,中華書局,1975 年,第3488 頁。《新唐書》亦載:廣德二年,“懷恩固惡不能改,遂誘吐蕃十萬入塞”⑥[宋]宋祁、歐陽修撰:《新唐書》卷二二四上《仆固懷恩傳》,中華書局,1975 年,第6371 頁。,“永泰元年,吐蕃、回紇、黨項羌、渾、奴剌眾十余萬寇奉天”⑦[宋]宋祁、歐陽修撰:《新唐書》卷二二四上《仆固懷恩傳》,中華書局,1975 年,第6373 頁。。仆固懷恩是永泰二年以前叛亂,這與《辯才傳》所記時間略有出入。但不可否認,皆認為仆固懷恩是在任朔方節度使時叛亂。在叛亂期間,殺戮不斷,辯才“勸勉毛裘,不誅華族”,這是他與時政相連、心系家國的表現。

道舟曾在靈武為國祈福。黃巢起義爆發,國家動亂,京師陷落,唐僖宗逃離長安,唐朝進入戰時狀態。到中和初年,“鄭畋約前朔方節度使唐弘夫、涇原節度使程宗楚同討黃巢”⑧[宋]司馬光撰,[元]胡三省音注:《資治通鑒》卷二五四,唐僖宗中和元年正月壬申,中華書局,1956 年,第8245 頁。,其后唐軍又攻入長安,黃巢軍“露宿霸上,诇知官軍不整,且諸軍不相繼,引兵還襲之,自諸門分入,大戰長安中,宗楚、弘夫死,軍士重負不能走,是以甚敗,死者什八九”①[宋]司馬光撰,[元]胡三省音注:《資治通鑒》卷二五四,唐僖宗中和元年四月壬午,中華書局,1956 年,第8250 頁。,黃巢因損失慘重,縱兵屠城,血流成河。中和二年(882),道舟到靈武城南念定院塔下,砍斷左臂焚之以供養大悲像,祈求戰亂早日平定;道舟又割左耳為民祈雨,絕食七日求雪,結果如其所愿,諸番落皆畏之。諸如此類行為,是道舟佛法高深之體現,又是他心系蒼生及舍生忘死之奉獻精神的體現。

(四)追述佛緣,身后榮光

上元三年(762)無漏圓寂,肅宗親臨無漏卒所,得其遺表,即安葬于賀蘭山下。肅宗遵循無漏遺愿,施以官葬,并派遣中使將其移至白草谷。先前,無漏常下山到懷遠縣化緣,并在此修建寺院,謂之下院。據說,當將無漏遺體運送至賀蘭山下院時,不能移動,于是眾人討論在此修建堂宇安放其遺體。即使過了上百年,無漏遺體絲毫未損,在當時視為吉祥征兆。縱觀無漏一生,他自新羅國逃至大唐,曾到于闐、蔥嶺,然后又在返回大唐的途中于賀蘭山白草谷隱居修行。在白草谷,無漏曾到懷遠縣化緣,又到靈武行宮與唐肅宗討論佛法。唐肅宗收復長安后,無漏又被安置在京城皇寺。無漏死后,肅宗遵其遺愿,遺體歸于白草谷下院。最后無漏安葬于大唐,回歸最初修行之地,始終未返新羅故土。包括西域不空法師,自獅子國至大唐,游歷四方,最終死于長安。足見無漏、不空對大唐及中國佛法的感情之深。

辯才自幼于峴山出家,曾至襄陽大云寺剃發,到荊州玉泉寺受具足戒,又慕名到長安安國寺、報恩寺學法。肅宗即位后,辯才奉敕駐錫白草谷龍興寺,從此與白草谷關聯密切;辯才從長安到朔方靈武,行跡廣泛,他取經弘法,敦促勸勉,營建學社,廣施福業,受到當朝統治階層的大力支持。代宗即位后,辯才又到章信寺擔任住持,修習凈土佛法。十余年后,辯才病死于龍興寺。到唐昭宗乾寧元年(894),韓遵任朔方節度使,坐鎮靈州。他舉奏皇帝,賜其謚為“能覺”,稱為“能覺法師”。辯才被賜“紫袈裟”,或因其住持身份,或因對佛法做出巨大貢獻,聲名遠揚,這無疑是對辯才的最高嘉獎。

增忍入佛后,歷經唐憲宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗、宣宗、懿宗七朝。七位統治者大都尊崇佛教,期間遭受唐武宗“會昌法難”,但持續時間很短,影響較小。故增忍所處時代恰是佛教蓬勃發展期,這為增忍學佛弘法創造了穩定的社會和宗教環境,其譯經著述、弘法成果十分豐富。不僅如此,增忍還培養了一批像無跡、無轍等頗具盛名的弟子。最終,增忍于懿宗咸通十二年(871)滅于白草院,時人建塔紀念。據此推測,增忍自于白草谷入法,終其一生,未曾離開白草谷。同年,都統行軍司馬唐弘夫出任朔方節度使(874—879 在任②吳廷燮:《唐方鎮年表》,中華書局,1980 年,第155—156 頁。),他了解到增忍事跡,十分仰慕,就向懿宗上奏表功。懿宗賜其謚號“廣慧”,塔名“念定”。他與諸弟子佛法之深、名聲之盛,極大地提高了佛教在靈武一帶,甚至整個河西地區的影響力。

無跡的經歷十分豐富。他自宣宗年間出家入佛,曾在龍興寺白草院向增忍修習佛法;到懿宗統治期間,四處游訪,到京師長安學習百藝,經朔方節度使唐弘夫推薦至西明寺受戒度,又經右宣副使張思廣舉薦于法門寺參與迎佛骨;朔方節度使韓公為其結壇求法,韓遵為其修建廣福寺,最終圓寂于此。到五代梁末帝貞明二年(916),中書令、節度使韓洙(914—929 年在任)向朝廷奏請賜無跡“鴻遠”師號,受到韓洙的特殊禮遇。后唐莊宗同光三年(925)無跡圓寂于靈州廣福寺,安葬之日,靈州城內外蕃漢諸族聚集于此,為其送行。同時,韓洙還命工匠對無跡尸身涂漆保存,軍府從事薛昭為其樹碑頌德。這說明無跡佛法高深,成就很大,備受時人推崇;也說明,唐弘夫、韓公、韓遵、韓洙等皆是佛教信仰者,無跡的傳法得到了當地節度使及黨項族的大力支持。

至于無轍,根據現有材料,行跡無從考究,但在靈武修習佛法確定無疑。傳載,五代梁太祖乾化初,靈州節度使、中書令、西平王韓遜(899—914 年在任靈州①吳廷燮的《唐方鎮年表》(中華書局,1980 年,第158—160 頁)記載,韓遜任朔方節度使僅到光化四年(901);又據《資治通鑒》卷一六九,梁末帝乾化四年(914)五月,記載“朔方節度使兼中書令潁川王韓遜卒,軍中推其子洙為留后。癸丑,詔以洙為節度使。”可知,韓遜應在899—914 年間坐鎮靈州。)將無轍遺跡奏聞于梁太祖,梁太祖敕謚“法空”,又二賜紫方袍。“紫方袍”即“紫衣”,原是唐朝三品以上官員的常服,但唐代統治者常有“賜紫衣”行為,如武則天天授元年(690),“敕兩京諸州各置大云寺一區,藏《大云經》,使僧升高座講解,其撰疏僧云宣等九人皆賜爵縣公,仍賜紫袈裟、銀龜袋”②[宋]司馬光撰,[元]胡三省音注:《資治通鑒》卷二〇四,武則天天授元年十月壬申,中華書局,1956 年,第6469 頁。,這應是統治者賜僧人或道士紫衣之始。自武則天起,朝廷開始向有特殊宗教身份或對宗教有突出貢獻的道人賜紫袈裟或法衣,以表對方士的最高禮遇,使“賜紫衣”成為宗教界的至高榮光。所以,整個靈州的百姓皆以無轍兩次被皇帝賜紫衣而感到榮幸。后唐莊宗同光(923—926)中,節度使從事薛昭為無轍撰寫碑銘,這意在說明無轍佛法成就之大。

道舟同增忍一樣,終其一生未出靈州。他于咸通五年生于靈武,幼年決志在龍興寺孔雀王院出家;學有所得后,又率領僧眾修建永興寺;僖宗中和年間,到城南念定院塔下為平定黃巢起義誦經祈福;五代梁時,他又入賀蘭山白草谷修行佛法、講經贊唱;五代晉天福六年圓寂,從其傳名來看,他晚年很可能在靈州永福寺修行,又死于此寺。他死后,遺骸不散,如入禪定,便將其用漆涂身,供奉保存。到宋太祖建隆年間,郭忠恕慕其為人及佛法,為他著碑頌德。可知,道舟為佛教事業舍生取義,備受世人推崇,為靈州佛教的傳播與發展做出了巨大貢獻。

四、余論:靈武高僧行跡對佛教之意義

唐以后,中西交流的通道主要是沿著“沙州(敦煌)—瓜州(安西)—肅州(酒泉)—甘州(張掖)—涼州(武威)—靈州(靈武)—西京(長安)—洛陽—開封”①趙貞:《敦煌文書中所見晚唐五代宋初的靈州道》,《中國歷史地理論叢》2001 年第4 期,第89 頁。一線而進行,是絲綢之路的重要組成部分,其中靈武是此通道的必經之地。所以,唐五代的靈武地理位置優越,有“絲路靈武”之稱。而靈武又以黨項族為主,借助絲路,實現了由多神信仰的自然崇拜到佛教信仰的變遷,憑借其地緣優勢,逐漸發展成為當時中外僧侶往來的集散之地。尤其賀蘭山白草谷,是眾多高僧聚集修習佛法之地。像新羅僧無漏、廣慧大師增忍及其弟子無跡、無轍等,他們游歷四方,見識廣泛;求法弘法、譯經著書,成果頗豐;又分屬不同宗派,將天臺宗、密宗、禪宗、凈土宗等思想發揚光大,并沿絲路傳至全國各地。這與《西夏佛教史略》記述的西夏國提倡的佛教宗派恰相契合,說明西夏佛教在接受中原、藏傳佛教的同時,又受到佛法宗派的影響②史金波:《西夏佛教史略》,寧夏人民出版社,1988 年,第155 頁。。可見靈武佛法的傳播使佛教影響范圍得以充分擴展。

佛教雖被稱為“出世”宗教,僧尼脫離世俗身份,但在具體實踐中表現得卻是積極入世,與政治、社會保持著密切聯系,靈武高僧亦不例外。在修佛弘法之余,靈武高僧還歷經安史之亂、會昌法難、佛法中興、黃巢起義、政權更迭等重大事件。他們身份特殊,參與政治,行跡廣泛,對社會發展具有很大的積極意義。無疑,在國破家亡之際,佛教思想在穩定政局、籠絡人心上起著不可替代的作用。靈武是唐肅宗即位之地,又是當時的佛教重地。因此,歷代統治者對靈武高僧頗為重視,如唐肅宗命無漏為國祈福,唐代宗賜辯才紫衣,唐懿宗賜增忍謚廣慧,唐昭宗賜無轍紫衣等,靈武高僧受到諸多特殊待遇。不僅如此,歷任朔方節度多為佛教信仰者,對靈武一帶的佛教發展也給予了很大支持,如李彥佐為增忍修建白草院,唐弘夫舉薦無跡入駐西明寺,韓遵為無跡修建廣福寺。不論是修葺佛寺道場,上奏賜謚,還是樹碑頌德,都證明統治階層與佛教高僧關系密切,為靈武一帶佛教的發展與傳播創造了便利條件。在靈武高僧的襯托下,賀蘭山白草谷的佛教地位日益凸顯,甚至一度發展成為當時的佛教圣地、佛法重心。

尤其在戰亂時代,“統治者在采取政治、軍事措施進行強力統治的同時,還利用手中優越的政治、經濟條件,大力提倡佛教,借助佛教忍耐的說教,麻醉人民,以便維護他們的統治。”③史金波:《西夏佛教史略》,寧夏人民出版社,1988 年,第25—26 頁。黨項政權,乃至以后的西夏政權效仿此法,皆以佛教為維護統治的思想武器,由此促進了黨項族多神信仰的自然崇拜向崇信佛教的變遷。無疑,這為以后河西地區建立的西夏國視佛教為國教、大力推崇佛教、全境信仰佛教奠定了思想基礎。