郴州市葡萄產業現狀與發展對策

駱夏輝 徐嚴 曾蓓 喻志勇 唐志敏 石雪暉 劉昆玉 蔡建國

摘 要:郴州市葡萄種植主要集中在蘇仙區和宜章縣;主栽品種為巨峰、無核白、陽光玫瑰,其中巨峰葡萄種植最為普遍;栽培模式仍處露地栽培向避雨栽培的轉變期;不同葡萄園因主栽品種、栽培模式的不同而產生了極大的效益差異,進而影響了果農對園區的期許目標。分析了郴州市葡萄產業現狀和優劣勢,根據郴州市葡萄產業發展的潛力,提出了切實可行的對策建議。

關鍵詞:郴州;葡萄產業;現狀;發展

郴州市地處湘南,素有湖南“南大門”之稱,也是湖南省最早開始葡萄規模種植的地區之一。20世紀末,郴州地區的巨峰葡萄已連片種植,成為湖南省重要的巨峰系葡萄產區[1]。當前,葡萄已是郴州市三大水果產業之一,種植面積8.5萬畝,產量7.2萬噸,產值達4.2億元。但在葡萄產業迅速發展的同時,品種結構不合理、栽培技術落后、從業人員老齡化、采后處理措施滯后等成為該市葡萄產業提質增效的制約因素。為更好地了解郴州市葡萄產業現狀,為農民增收、產業發展、政策制定提供必要的技術支撐,郴州市農業科學研究所葡萄團隊于2020年對郴州市葡萄園進行了大量調查(圖1)。結合國內外行業發展動態,在分析郴州市葡萄產業現狀的基礎上,提出適宜該市葡萄產業高效發展的建議。

1 產業現狀

1.1 面積分布

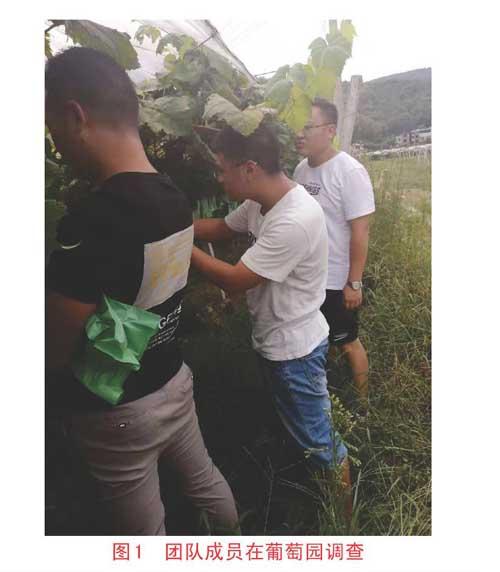

蘇仙區是郴州市葡萄的主要產地,葡萄園集中分布在卜里坪街道辦事處、許家洞鎮、良田鎮、棲鳳渡鎮、坳上鎮等地,面積達4.8萬畝。其他各縣(區)均有分布,但未形成規模。宜章縣近年來葡萄面積發展較快,已有近萬畝,多分布于五嶺鎮、玉溪鎮(圖2)。

1.2 品種格局

郴州市葡萄品種呈兩極分化現象,老園仍以巨峰、無核白雞心兩個中晚熟品種為主,近5年新建的葡萄園主要栽植夏黑無核、陽光玫瑰等新興品種。其中巨峰為當地最為普及的葡萄品種,園區基本都有種植,無核白雞心、鄞紅(甬優1號)、溫可、京亞、金手指、浪漫紅顏等在部分園區有種植,但未成為主栽品種。

1.3 栽培技術

郴州市的巨峰葡萄露地栽培管理技術較為成熟,園區中半數以上均能得到有效的管理。普遍采用中短梢修剪、自然坐果的管理模式,但由于樹齡老化、管理人員缺失、管理技術欠缺等因素,部分葡萄園連年品質、效益雙下降,陷入“低回報-減少投入-更低回報”的惡性循環,挫傷了部分果農的積極性。

調查發現,郴州市葡萄園仍舊處于“露地栽培→避雨模式”的轉變過程之中。大部分果農都已意識到避雨栽培對葡萄生產的重要性,但受制于經濟實力、管理水平、銷售等因素,該市葡萄的主產地蘇仙區避雨栽培技術推廣存在一定的阻力,預計還需要5年以上才能完成避雨栽培技術的更新。

1.4 效益分析

當前,郴州市內各葡萄園因主栽品種的不同而出現了銷售方式的差異,進而導致經濟效益差異明顯。

以栽植巨峰、無核白雞心為主的葡萄園,銷售方式主要為零售或“零售+批發”,銷售地點主要為市(縣)城區及園區附近主干道兩側;種植夏黑無核、陽光玫瑰等品種為主的葡萄園,則多以休閑采摘、批發、零售并重或根據園區實際情況側重于其中某一種銷售模式。

從現狀看,郴州市的巨峰、無核白雞心葡萄以郴州市民消費為主,零售比例50%以上,每千克零售價在10~20元。夏黑無核、陽光玫瑰葡萄則主要銷往外地,兼以部分休閑采摘及零售,夏黑無核每千克批發價在10~20元、陽光玫瑰為16~30元。

調查結果顯示,露地栽培的葡萄園平均產值為3 383.3元/畝,避雨栽培的則為21 812.5元/畝(圖3)。同時,采用避雨栽培模式的葡萄園管理者反饋發病減少一半以上,平均每年藥物防治次數5.25次,對產出的果實品質認可度極高,對學習新技術、改進基礎設施愿望強烈。而露地栽培葡萄園主則反映管理難度逐年增大,平均每年藥物防治次數12.3次,對產出果實品質的信心較低,更寄希望于掌握藥物防治技術、增加銷售攤點等方面。

2 產業優劣勢分析

2020年,郴州市農科所葡萄團隊實地調研了郴州市2000余畝葡萄園, 并為當地果農提供了最需要的技術服務。整體而言,郴州市葡萄產業穩中有進,接下來的幾年時間,將是該市葡萄產業提質增效的關鍵時期。經整理分析,筆者將郴州市葡萄產業的優劣勢進行簡要分析如下:

2.1 產業優勢

2.1.1 地理位置優越 郴州地處南北交通要道,位置優越,南方毗鄰我國經濟大省廣東省,農業產品運輸便利,具有得天獨厚的銷售優勢。

2.1.2 氣候條件獨特 郴州屬中亞熱帶季風性濕潤氣候區,具有夏熱期長、冬寒期短、降雨充沛、日照充足等特點。葡萄成熟期可比湘北早一周、比北方葡萄早15天以上。極適宜開展葡萄的促早栽培及二次果生產[2]。

2.1.3 政策引領優勢 郴州市一直重視發展葡萄產業,培育了“蘇仙葡萄”的公共品牌,并在2019年組建了“郴州市葡萄工程技術研發中心”創新平臺,在品牌創建、科研平臺建設等方面處于省內領先地位。

2.1.4 產業潛力極大 葡萄是郴州市的農業優勢產業,擁有一大批技術過硬、經驗豐富的從業人員(圖4),并在長期的生產實踐中,形成了一系列較適宜本地區的葡萄栽培管理技術。在進行資源整合、優勢互補之后,將對該市葡萄產業的提質增效乃至標準化生產有極大的促進作用。

2.2 存在的問題

2.2.1 產學研脫節,產業缺乏整體性 產業的發展離不開新技術、新品種和管理能手。郴州市的葡萄起步雖在湖南省較早,但多是零散種植,缺乏必要的產業引導、人才培育、技術支撐工作,導致長期以來各自為政,對先進技術、優良品種的推廣及更新緩慢,未能形成如常德澧縣“南方的吐魯番”的名片效應。

2.2.2 資源整合錯位,龍頭企業帶動效應不明顯 調查發現,郴州市葡萄種植戶多是20畝以下的散戶,多為農戶自有地栽植,大多未能成片成區,且從業人員文化水平普遍較低,對避雨栽培、機械化、水肥一體化等新技術新方法接受并應用的能力較差。

近年來,該市雖涌現出周外清、肖鈞允、何金等獲得國內專家、同行認可的葡萄生產能手,并在當地具有一定的影響力,促進了新技術新方法新品種的推廣示范,但影響有限。整體而言,郴州市葡萄產業匱乏具有“名片效應”的示范模板仍舊是客觀事實。

2.2.3 產業定位模糊,銷售難度較大 當前,郴州市葡萄園的定位大多是“休閑采摘+零售+批發”模式,有清晰銷售思路的果園經營者極少。結果就是面積較小的果農在路邊擺攤或是至城區零售扎堆,互相壓價陷入惡性循環;面積較大的果園則待價而沽錯失熟期較早的天然優勢,至湘北乃至北方葡萄大量上市后不得不低價處理[3]。

近年來,隨著郴州市陽光玫瑰葡萄栽培面積的增加,“高不成低不就”的困局愈加明顯,嚴重影響了該市葡萄產業的健康發展。

2.2.4 技術服務欠缺,果農缺乏指引 在調查中發現,大部分果農對自己園區的管理水平、存在問題有較清晰的認知,但在具體的操作過程中,存在盲目性和跟風現象。如品種引進、冬季修剪、掛果量確定、肥水管理、化學防控等方面,具備結合園區實際情況科學管理的從業者較少。尤其是面積較小的果園,藥物防治方面幾乎“照抄別人的作業”。

而郴州市目前葡萄產業研發、推廣人才儲備不足,且市內高等院校并未設有果樹學科,專業從事葡萄工作的僅有郴州市農業科學研究所果樹室葡萄科研團隊,且組建時間較短,以往的工作側重點在新品種引進、高效栽培技術的研發上,精力有限,對外交流較少。

3 發展對策

葡萄的栽培面積、年產量均排在郴州市水果產業第三位,產值位于第二位,是該市水果支柱產業之一。作為單位面積產值較高的水果,郴州市葡萄產業完全具備“小水果、大產業”的條件,在各級政府的正確領導下,有望優化產業布局,促進產業發展。

3.1 政策引領,合理規劃

按照“統一規劃、合理布局、集中連片、規模發展”的思路,依據郴州市目前葡萄分布格局,重點對蘇仙區老果園進行改造升級,推動改良品種及“減肥、減藥”栽培技術,提升果實品質,打造葡萄優勢區[4-5]。

同時,針對該市葡萄產業現狀,在各縣市(區)增設水果臨時銷售點,緩解葡萄種植者無處賣果的燃眉之急。

3.2 強強聯合,產銷一體

在現有專業合作社的基礎上,以市場為導向,在栽培管理、基礎設施、銷售渠道等方面加強聯合,強化“公司+合作社+農戶”模式,消除果農顧慮,調動積極性。

3.3 制定標準,統一技術

對該市已較為成熟的巨峰系葡萄產前、產中、產后管理技術進行歸納總結,形成一整套切實可行的地方標準,促進巨峰系葡萄標準化生產。

普及陽光玫瑰葡萄標準化栽培管理技術,結合當地實際情況,制定郴州市陽光玫瑰果實等級標準,為招商引資、開拓市場奠定基礎。

3.4 加強宣傳,打造品牌

充分利用好蘇仙區每年一度“葡萄節”的平臺,加大宣傳力度,重點打造1~3個優勢園區,增強品牌效應,拓寬銷售渠道。

3.5 產研結合,優化體系

繼續深入推進葡萄產業基礎科研工作,在新品種引進(選育)、配套栽培技術制定、綠色防控、機化建園、熟期調控等方面加大攻關力度,尋求重點突破,打造具有地方特色的葡萄產業,以“小水果”形成“大產業”。

參 考 文 獻

[1]? 石雪暉,楊國順,鐘曉紅,等.湖南省葡萄產業發展歷程與趨勢[J].中外葡萄與葡萄酒,2011(3):61-66.

[2]? 穆維松,李程程,高陽,等.我國葡萄生產空間布局特征研究[J].中國農業資源與區劃,2016,37(2):168-176.

[3]? 田淑芬,蘇宏,聶松青.2018年中國鮮食葡萄生產及市場形勢分析[J].中外葡萄與葡萄酒,2019(2):95-98.

[4]? 陳秋生,張強,謝蘊琳,等.我國葡萄質量安全標準體系現狀、問題分析與對策[J].食品安全質量檢測學報,2019,10(17):5934-5939.

[5]? 程大偉,陳錦永,顧紅,等.陽光玫瑰葡萄果實質量等級規范[J].果農之友,2018(10):35-36.