植物新品種保護有利于縮小南北農業生產率差距嗎?

張琳琛 董銀果

摘要:本文通過構建理論模型和經驗研究框架探究發展中國家實行植物新品種保護是否有利于收斂其與發達國家間的農業生產率差距。結果發現:發展中國家實行植物新品種保護有利于促進南北農業生產率差距收斂,這意味著植物新品種保護對農業技術轉移的積極影響大于對技術溢出的抑制作用;發展中國家遵從UPOV法案、免除育種者特權、擴大專利保護范圍對農業生產率追趕存在積極影響,而實行免除農民特權和提高植物品種保護周期會對農業生產率追趕產生一定抑制作用。進一步研究發現,發展中國家植物新品種保護與南北農業生產率差距收斂性之間存在非線性特征,更嚴格的保護強度會降低農業生產率追趕的邊際增長效率。

關鍵詞:植物新品種保護;農業技術轉移;糧食安全;谷類作物;農業生產率;動態面板模型

文獻標識碼:A

文章編號:100228482021(03)005612

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

一、引言

“民以食為天”,糧食安全自20世紀70年代提出以來,一直被認為是一國戰略安全的重要組成部分。盡管在過去幾十年里,世界農業經濟和貿易的發展取得了重大進展,但仍有許多發展中國家正面臨著嚴峻的糧食不安全問題。正如聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)的數據顯示,世界糧食供需仍處于緊平衡狀態且地域間的不平衡特征明顯,目前仍有8億多人口遭受長期饑餓和營養不良,尤其是南亞、中東和非洲撒哈拉以南等發展中國家,受制于農業技術落后和生產能力不足,糧食短缺現象十分嚴重[1]。因此,對于發展中國家而言,如何實施有效的農業發展政策促進其農業技術進步,并縮小與發達國家間的農業生產率差距,這對于消除饑餓和改善糧食安全十分關鍵[2]。

傳統的農業生產大多集中于土地改良、機械化、化肥和農藥投入等集約化生產改良辦法,而忽視了生物創新的作用,這使得在19世紀末和20世紀初時,世界農作物的單位產量增長一直處于停滯狀態。直到20世紀中后期,雜交、誘變、分子標記輔助和基因工程等現代生物技術的進步,使得農業生產率得到了大幅度的提高,這代表著農業生產從資源稟賦驅動向以生物創新技術為核心驅動要素的體系轉換[3]。在植物育種創新相關激勵因素的研究中,最初主要集中于探討公共研發支出和推廣系統的貢獻[4-5]。但近30年來,隨著私營育種行業的商業化發展,公共部門對植物育種創新的邊際作用不斷下降,尤其對于發展中國家而言,公共研發支出的產出效率相對較低[6-7]。不少學者對此提出,發展中國家的植物育種創新將更加依賴于私營部門的研發活動,這離不開知識產權保護制度對于研發創新活動的協調作用[8-10]。

隨著《保護植物新品種國際公約》(International Union for The Protection of New Varieties of Plants,UPOV)和《與貿易有關的知識產權保護協定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS)的推行,世界各國農業領域內知識產權保護制度建設進程不斷加快,尤其是中、低收入的發展中國家開始著手填補植物創新保護領域的制度空白,這在一定程度上推動著農業國際化進程的發展,使得全球農業研發的集結地從公共部門轉移到了私營跨國企業[11-12]。發達國家農業技術累積和植物新品種保護制度建設起步早,因而掌握了全球農業育種領域內的大多數知識產權。例如,截止到2017年,美國、日本和歐盟就掌握了全球42.8%的種業專利申請量、64.7%的基因編輯技術專利以及近五成的植物新品種權。早在2009年,杜邦、孟山都和先正達等幾家大型美國和歐洲跨國公司就已經控制了世界近一半的種子市場以及全球農作物轉化體的八成以上[13]。反觀發展中國家,受制于自主研發能力不足以及植物新品種保護制度建設落后,在育種研發、植物新品種權申請以及現代生物技術應用等多個領域與發達國家存在較大的差距,進而造成了南北國家在農業生產、貿易競爭體系中的實力分化懸殊,這使得發展中國家糧食安全形勢不容樂觀[14-15]。近年來,發達國家跨國公司憑借技術和資本優勢對發展中國家的農業參與度不斷提高,其通過FDI、貿易和專利許可轉讓等形式不斷滲透到發展中國家的生產和研發體系,進而鞏固了它們在全球種業研發領域內的主導和壟斷地位。有數據顯示,全球農業私營研發投入的95%來自于發達國家的跨國公司,它們通過在發展中國家設立子公司以及合資公司,運營和主導著全球種業研發網絡[16],雖然這彌補了發展中國家技術基礎薄弱和自主研發能力不足的缺點,但也會因生物遺傳資源壟斷、技術壁壘限制而威脅發展中國家糧食安全[17]。那么,植物新品種保護作為規范和協調農業私營研發市場的制度因素,是否會促進處于劣勢地位的發展中國家的農業技術追趕而縮小南北農業生產率差距,抑或是加強發達經濟體的市場壟斷勢力而阻礙發展中國家農業生產率提高呢?

就文獻而言,植物新品種保護對發展中國家農業生產率的影響存在較大爭議。有研究顯示,植物新品種保護可以激勵農業研發投入和植物衍生品培育,不僅如此,還會促進種子貿易、技術轉移以及遺傳資源有效利用[18-19]。然而,部分研究對植物新品種保護造成的市場壟斷勢力表示擔憂,認為其會阻礙植物遺傳資源的分享,從而限制了發展中國家小型育種企業和農民獲得改良和提高農業生產率的技術方案[20]。此外,還有研究指出,植物新品種保護對發展中國家的農業經濟發展可能并不重要[21]。遺憾的是,目前植物新品種保護對發展中國家農業生產率影響的經驗研究證據仍十分缺乏。早期關于植物新品種保護影響效應的研究大多集中于發達國家,而忽視了發展中國家的產權劣勢和制度建設落后的發展困境。目前,國際植物新品種保護制度建設正在經歷轉型階段,深入了解制度變遷軌跡以及潛在影響將有助于發展中國家制度建設的趕超進程。鑒于此,本文旨在克服現有研究的不足,以南北農業生產率差距收斂性為視角,通過構建理論模型、指標體系以及經驗研究框架展開研究,探索發展中國家植物新品種保護與前沿農業生產率追趕之間的關系,進而為發展中國家植物新品種保護制度建設以及提高糧食安全水平提供借鑒。

二、理論分析

本文參考Yang等[22]的理論模型框架,假定世界存在北方和南方兩個相互獨立的經濟體,且各有一家企業生產同質的農產品,分別為北方企業N和南方企業S,二者的競爭關系為古諾雙寡頭壟斷競爭。假定北方和南方經濟體的市場逆需求曲線為Pi=1-qi,其中,P為農產品價格,q為農產品總產出,i=N,S。北方企業N為行業技術領先者,假定其生產的邊際成本為0。南方企業S為行業中的追隨者,其農業育種研發技術水平落后,生產邊際成本設定為c>0。假設企業N的先進農業育種技術存在部分“公共品”屬性,這使得企業S可以通過模仿、復制和衍生培育等技術溢出的形式而從企業N中獲利,其獲利的經濟效益大小取決于南方經濟體的植物新品種保護強度。企業S在獲得技術溢出后則以邊際成本c-a(k)進行農業生產,其中,a(k)表示企業S從技術溢出中獲得的經濟效益,k∈[0,1]為南方植物新品種保護強度,并且滿足a′(k)<0,即更強的植物新品種保護會限制技術溢出。

假設企業N除了向南方市場進行農產品出口貿易外,還可以通過FDI、訂單農業、出售優質種子和專利技術轉讓等多種方式向企業S轉移先進的農業技術,使得企業S在充分利用、學習先進農業技術后,能夠以更低的邊際成本從事農業生產活動。企業S在獲得技術轉移時的生產邊際成本為c-a(k)-v(x),其中,x表示技術轉移的質量等級,v(x)為技術轉移時所降低的生產成本,并且滿足v(x)/x>0。南北企業間技術轉移會生成轉移成本F(x,k),由兩家企業共同承擔。技術轉移的質量等級越高,轉移成本也會越高,但隨著南方植物新品種保護k的加強,技術轉移成本會呈現降低趨勢[23],因此2F(x,k)/xk<0。南北農業生產率差距收斂程度則取決于植物新品種保護對技術溢出a(k)和技術轉移v(x)的影響大小,即生產邊際成本降低幅度a(k)+v(x)越大,則越有利于生產率差距收斂。需要說明的是,在南方植物新品種保護對技術溢出產生抑制作用的情況下,技術轉移有利于降低技術壁壘限制而激勵南方研發創新活動的技術追趕,這是植物新品種保護收斂南北企業N和S間農業生產率差距最為有效的方式,尤其在南北農業育種技術實力差距懸殊的情況下[19]。因而,南方植物新品種保護對降低技術轉移成本效果越明顯,越有利于提高技術轉移的質量等級,這意味著越有利于收斂南北農業生產率差距。

本文設定企業N對轉讓的農業技術收取固定的技術許可費L,即種子創新品、培育技術或轉基因技術等知識產權費用。因此,企業N和S間農業技術轉移的博弈可分為三個階段:第一階段,南方經濟體設定了南方農業經濟福利最大化的植物新品種保護強度;第二階段,企業N決定是否將先進農業技術轉移給企業S,如果決定進行技術轉移,則進一步確定轉移技術的質量等級,而固定的技術許可費是通過廣義納什均衡的討價還價過程來確定的;第三階段,企業N和S進行古諾雙寡頭壟斷競爭,進而實現各自利潤最大化。下文進一步通過逆向歸納法對博弈過程進行求解。

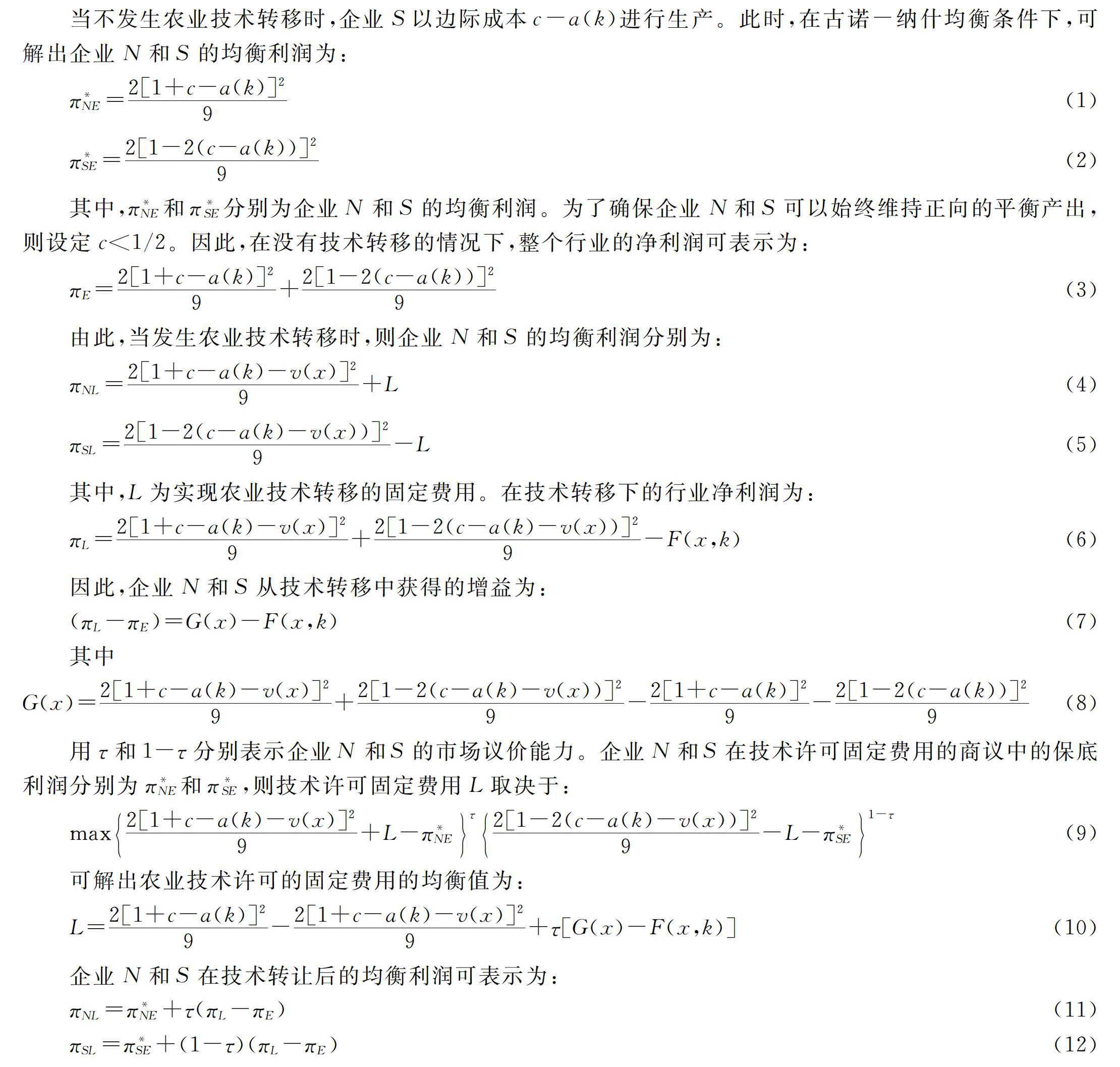

當不發生農業技術轉移時,企業S以邊際成本c-a(k)進行生產。此時,在古諾-納什均衡條件下,可解出企業N和S的均衡利潤為:

πNE=2[1+c-a(k)]29(1)

πSE=2[1-2(c-a(k))]29(2)

其中,πNE和πSE分別為企業N和S的均衡利潤。為了確保企業N和S可以始終維持正向的平衡產出,則設定c<1/2。因此,在沒有技術轉移的情況下,整個行業的凈利潤可表示為:

πE=2[1+c-a(k)]29+2[1-2(c-a(k))]29(3)

由此,當發生農業技術轉移時,則企業N和S的均衡利潤分別為:

πNL=2[1+c-a(k)-v(x)]29+L(4)

πSL=2[1-2(c-a(k)-v(x))]29-L(5)

其中,L為實現農業技術轉移的固定費用。在技術轉移下的行業凈利潤為:

πL=2[1+c-a(k)-v(x)]29+2[1-2(c-a(k)-v(x))]29-F(x,k)(6)

因此,企業N和S從技術轉移中獲得的增益為:

(πL-πE)=G(x)-F(x,k)(7)

其中

G(x)=2[1+c-a(k)-v(x)]29+2[1-2(c-a(k)-v(x))]29-2[1+c-a(k)]29-2[1-2(c-a(k))]29(8)

用τ和1-τ分別表示企業N和S的市場議價能力。企業N和S在技術許可固定費用的商議中的保底利潤分別為πNE和πSE,則技術許可固定費用L取決于:

max2[1+c-a(k)-v(x)]29+L-πNEτ

2[1-2(c-a(k)-v(x))]29-L-πSE1-τ(9)

可解出農業技術許可的固定費用的均衡值為:

L=2[1+c-a(k)]29-2[1+c-a(k)-v(x)]29+τ[G(x)-F(x,k)](10)

企業N和S在技術轉讓后的均衡利潤可表示為:

πNL=πNE+τ(πL-πE)(11)

πSL=πSE+(1-τ)(πL-πE)(12)

企業N通過技術轉移后的總利潤值最大化來決定技術轉移的質量等級:

maxxπNL=πNE+τ[G(x)-F(x,k)](13)

由此,可解出技術轉移滿足的條件為:

49-209(c-a(k)-v(x))v(x)x-F(x,k)x≡f(x,k)=0(14)

其中,x表示技術轉移的質量等級。我們假設其滿足最大化的二階條件,即:

f(x,k)x=49-209(c-a(k)-v(x))d2v(x)dx2+

209dv(x)dx2-2F(x,k)x2<0(15)

對式(14)中的k進行微分分解并重新排列,可以得到:

dxdk=

-209a(k)kv(x)x+2F(x,k)xk

f(x,k)x(16)

其中,f(x,k)x<0。可以看出,如果南方植物新品種保護對技術溢出的抑制作用大于對技術轉移成本的影響,即

-209a(k)kv(x)x>-2F(x,k)xk,可得

dxdk<0,這意味著,南方植物新品種保護會限制技術溢出而降低技術引進的質量等級,造成南方農業生產的邊際成本降低幅度a(k)+v(x)較小,即農業研發市場中技術壁壘限制的壟斷低效率,這并不利于南北農業生產率差距收斂。反之,如果南方植物新品種保護對技術轉移的積極影響大于對技術溢出的抑制作用,即

-209a(k)kv(x)x<-2F(x,k)xk,可得

dxdk>0,這意味著,南方植物新品種保護會更有利于提高技術轉移的質量等級而有效促進a(k)+v(x)增長,這有利于南方對北方先進農業技術進行吸收、學習和再創新,通過激勵南方農業研發創新活動而收斂南北農業生產率差距。

綜合上述推論,可得如下命題:南方植物新品種保護對南北農業生產率差距收斂的影響存在“雙刃劍”特征。如果南方植物新品種保護對技術溢出的抑制作用大于對技術轉移的積極影響,則會降低技術轉移的質量等級而形成技術壁壘限制,這不利于南北農業生產率差距收斂。反之,如果南方植物新品種保護對技術轉移的積極影響要大于對技術溢出的限制作用,則會提高北方農業技術轉移的步伐而激勵南方育種行業研發創新活動,這有利于南北農業生產率差距收斂。

三、研究對象選擇、模型構建與指標說明

(一)研究對象選擇

目前的文獻中,部分研究采用全要素生產率(Total Factor Productivity,TFP)等指標衡量一國農業生產率[24]。但該類型指標與投入產出的收益率關系更為密切,由于不同國家非同質農產品類別差異較大,以及受到資本和勞動等多種要素的交叉影響,無法在同一維度上有效衡量和比較各國農業生產水平。因此,本文參考Campi[25]的做法,選用單位產量進行替代衡量,即一年內總產量除以耕種面積。采取單位產量的優勢主要在于以下兩點:第一,與計算全要素生產率所需的大量投入和產出數據相比,采用單位產量的方法更為直觀,可有效避免與農業相關的數據統計信息缺失嚴重、價格因素困擾以及潛在的計算誤差;第二,與全要素生產率不同,單位產量并沒有假設技術是同質性的,也無需采用統一的函數形式,而是認為在原有技術條件基礎上,改進農業技術會提高農產品單位產出。因此,相比于全要素生產率,單位產量可以更好地反映農業生產率變化,即南北農業生產率收斂水平會反映到單位產量中。

為有效衡量和對比國家間的農業生產率水平,本文參考Spielman等[19]的做法,選取數據統計信息完備的典型谷類作物單位產量作為研究對象。所選取的糧食作物分別為谷類作物總體

谷類總體的生產率指標統計范圍包括以下15類的集合,分別為:大麥、蕎麥、草籽、谷類食品、雜糧、玉米、小米、燕麥、藜麥、稻谷、黑麥、高粱、小黑麥、小麥。以及大麥、玉米、小米、燕麥、大米、高粱、小麥7類分樣本。本文選取的數據來源于FAO數據庫。所選取的發展中國家(追隨者)樣本個數根據各糧食作物統計數據完備性進行篩選,分別在22~50個國家不等。特定糧食作物生產和研發的技術領先者是根據FAO[26]統計的行業內最高單位產量的國家組合(篩選出6個國家)。所篩選的糧食作物種類、發展中國家和領先國家相關統計信息如表1所示。可以看出,發展中國家糧食作物的平均單位產量都不及領先國家平均單位產量的一半。

(二)模型構建

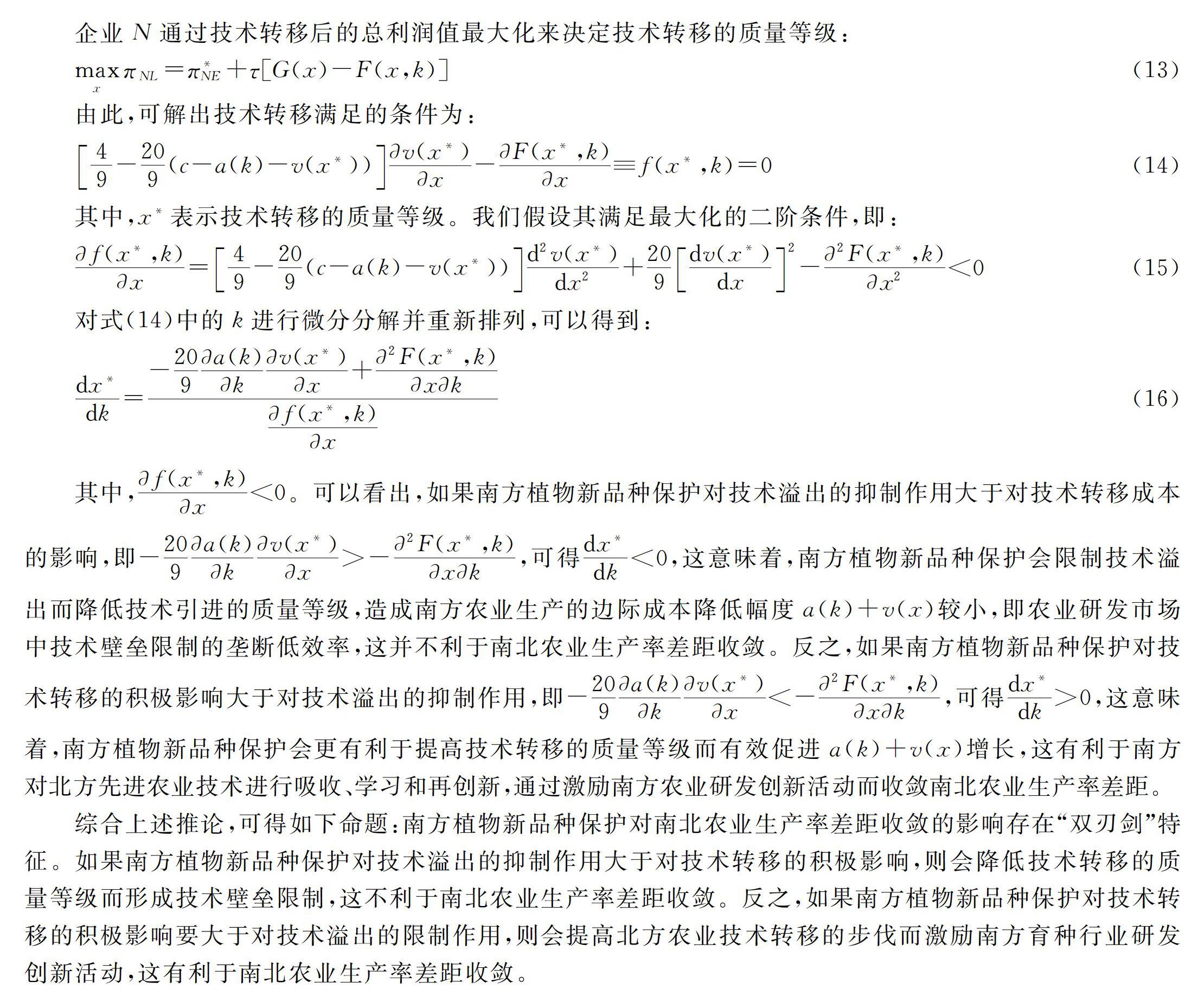

為檢驗發展中國家(追隨者)植物新品種保護是否有利于收斂其與發達國家(領先者)間的農業生產率差距,本文設定如下模型:

Gapi,t=ci+αGapi,t-1+χΔYi,0+βipri,t+∑4k=1γkControli,k,t+εi,t(17)

其中,Gapi,t為t時發展中國家i與領先國家農業生產率差距指標,計算方法為:

Gapi,t=Yt-Yt-1Yt-1-Yi,t-Yi,t-1Yi,t-1=Yi,tYi,t-1-Yi,tYi,t-1,

Yt為領先國家組合在t時的特定谷類作物平均單位產量,

Yi,t為追趕國家i在t時單位產量;

ΔYi,0為初始生產率差距,即樣本第1期的單位產量差值,可表示為:

ΔYi,0=Y0-Y0;ipri,t為發展中國家i在t時的植物新品種保護強度(測度方法如下文所示),

ci為截距項,εi,t為隨機擾動項,α、β、χ和γk為待估參數。

Controli,k,t為控制變量,本文參考了Spielman等[19]的模型設定,選取的控制變量為人力資本水平

(hci,t)、可灌溉用地面積(lnlandi,t)、人均GDP(lnpgdpi,t)、單位耕地施肥量(fertili,t)。

在模型系數含義的設定中,截距項ci能夠捕捉發展中國家i隨時間不變的結構性因素的影響。例如,農業用地和氣候條件、傳統的農業技術和管理方法以及其它造成南北農業生產率差距的先天性因素。系數α可以捕捉發展中國家與領先國家間農業生產率差距的收斂速度,可從側面排除植物遺傳資源特性、培育技術類型以及技術推廣系統等產品特質因素對農業生產率差距的影響。α的系數值大小和方向是模型的基本要素:如果|α|<1,則表明南北農業生產率差距呈現收斂趨勢;|α|越接近于0,則表明差距收斂速度越快;如果|α|>1,那么則表明農業生產率差距不斷擴大。系數χ反映了南北農業生產率差距受初始狀態的影響程度,可有效地檢驗“后發優勢理論”的追趕效應,即一個國家在初始狀態時離技術前沿越遠,其模仿和學習成本則越低,越有利于快速實現技術追趕。系數β表示發展中國家植物新品種保護對南北農業生產率差距收斂的影響。如果β>0,則表明植物新品種保護擴大了南北農業生產率差距。如果β<0,則表明植物新品種保護有利于收斂南北農業生產率差距。系數γk表示發展中國家生產要素投入因素對南北農業生產率差距收斂的影響。如果γk≥0,則表明生產要素投入不利于收斂南北農業生產率差距。如果γk<0,則表明生產要素投入有利于收斂南北農業生產率差距。

在動態面板模型中加入了因變量滯后項Gapi,t-1,并不滿足于最小二乘法和極大似然估計等傳統計量方法中控制變量嚴格外生的假定,即誤差項與解釋變量存在相關性。為解決該問題,本文采用Arellano等[27]提出的廣義矩估計方案(Generalized Method of Moments,GMM),將因變量滯后項Gapi,t-1視為內生變量,進一步采用滯后兩階及更高階的滯后項作為工具變量,通過加權矩陣來解決誤差項的相關性,從而得到穩定和可靠的結果[28]。廣義矩估計方法可以采用差分GMM和系統GMM兩種,但差分GMM易出現弱工具變量等問題。因此,本文選用系統性GMM估計方法,估計基于國家固定效應下的Arellano-Bond動態面板模型,既解決了滯后項的內生性問題,同時也可抵消無法觀測的時不變截距項的干擾。

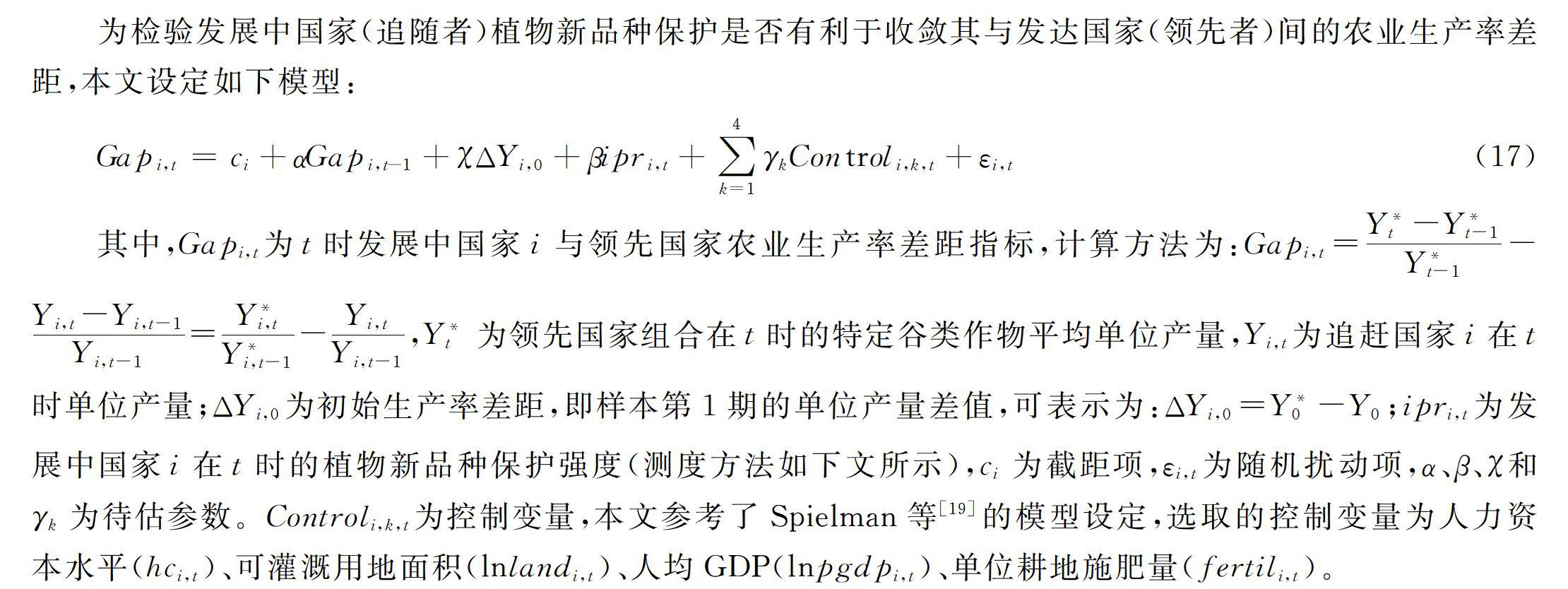

(三)植物新品種保護強度指標測算

如何有效衡量各國植物新品種保護強度是本文進行經驗研究的關鍵。本文參考Campi等[11]的指標構建方案,通過檢索國家農業領域內植物新品種保護的立法信息進行指標量化(如表2所示),主要包括五項保護內容,測度標準為:

(1)遵從UPOV法案類型(upov):根據國家遵從“1961/1972法案”“1978法案”和“1991法案”的類型進行得分,遵從新法案默認遵從之前所有法案,例如,若國家遵從“1991法案”,則得3分。

(2)“免除農民特權”(farmers):國家是否立法支持“免除農民特權”,即農民不可私自將受保護的種子等植物品種的種植收獲品進行二次繁衍或商業用途,完全支持免除得2分,實行不完全限制措施得1分,允許特權存在則為0分。

(3)“免除育種者特權”(breaders):國家立法是否支持“免除育種者特權”,即其他育種者不可在無授權情況下對受保護植物品種進行試驗和改良,支持免除得1分,否則為0分。

(4)植物品種保護周期(duration):根據各國植物新品種保護的時間年限進行得分,保護周期在15~35年之間。

(5)專利保護范圍(scope):國家是否對食品、動植物、微生物、藥物、特定植物品種五方面實行專利保護,專利保護每覆蓋一項得1分。

最后,對各項子指標得分進行標準化處理,計算公式為:

Ki,t=[ki,t-min(ki)]/[max(ki)-min(ki)],其中,

ki,t為各項子指標的歷年分值,

Ki,t為標準化后的分值(0到1之間)。在此基礎上,對五項子指標的分值進行加總,可得出樣本國家歷年的植物新品種保護強度(0到5之間)。

本文依據上述指標構建方案測度了50個發展中國家1961—2017年的植物新品種保護強度,進一步繪制箱型變化圖進行分析(如圖1)。可以看出,發展中國家植物新品種保護強度總體呈現出穩定增長的趨勢。在1990年之前,發展中國家植物新品種保護制度的普及程度和建設水平相對較低,但在1990年之后的TRIPS協定生效后,發展中國家植物新品種保護強度得到明顯提升。

(四)數據信息來源

本文選取的樣本范圍為50個典型發展中國家

樣本國家包括:阿爾巴尼亞、阿根廷、亞美尼亞、巴巴多斯、玻利維亞(多民族國)、巴西、伯利茲、文萊達魯薩蘭國、緬甸、柬埔寨、智利、中國、哥倫比亞、哥斯達黎加、克羅地亞、多米尼加共和國、厄瓜多爾、印度尼西亞、以色列、哈薩克斯坦、約旦、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、老撾、馬來西亞、墨西哥、摩爾多瓦、摩洛哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、菲律賓、俄羅斯、盧旺達、沙特阿拉伯、印度、越南、南非、津巴布韋、塔吉克斯坦、泰國、特立尼達和多巴哥、突尼斯、土耳其、烏克蘭、坦桑尼亞、烏拉圭、贊比亞。1961—2017年的面板數據。由于部分國家特定農作物的單位產量數據在1961—1992年存在不同程度的缺失,在無法很好補全數據的情況下,最終采用非平衡面板數據。本文選取數據集的時間跨度較長,為消除短期周期性波動對估計結果造成的誤差,采取樣本分期的方法,對各指標每三年取平均值處理,即1961、1962、1963三年取平均記作第1期t1,1964、1965、1966三年記作第2期t2,以此類推,共計19期。

本文選取變量的數據來源:谷類作物單位產量、可耕地面積、可灌溉耕地面積數據來源于FAO數據庫(faostat.fao.org/);

有關植物新品種保護各項立法信息數據來源于UPOV網站(upov.int/upovlex/en/notifications.jsp)、

農民權利數據庫(www.farmersrights.org/database)、

知識產權法律和條約數據庫(www.wipo.int/wipolex)、

世界法律指南(www.lexadin.nl/wlg/);

人力資本水平、人均GDP數據來源于佩恩世界表(www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/);

氮、磷、鉀肥料投入總量數據來源于國際化肥產業協會(www.ifastat.org)。

四、實證估計和結果分析

(一)基準回歸檢驗

表3報告了基準模型的系統GMM回歸結果,各個回歸均通過了殘差序列相關性檢驗和Sargan檢驗,表明模型中誤差項不存在序列相關性,保證了工具變量的有效性。在谷類作物總體以及各分類樣本中,Gapi,t-1的系數值α均顯著為負,這表明在過去的60年間,發展中國家與領先國家間的谷類農作物生產率差距不斷降低。其中,燕麥和大米的降低趨勢較快,尤其是燕麥的系數值更貼近于0。相對而言,大麥、小麥、高粱和玉米的生產率差距的降低速度相對較慢。初始差距ΔYi,0的系數值χ大多顯著為負,驗證了發展中國家“后發優勢”的追趕效應顯著存在,即南北初始農業生產率差距越大,越有利于發展中國家技術追趕,但也存在小麥、燕麥和玉米等大田類農作物,并不存在顯著的后發追趕效應,這可能是由于不同農作物的農業技術推廣和技術替代障礙有關。發展中國家的農作物生產大多以傳統耕作模式為主,這使得跨國公司的現代生產技術轉移會造成其傳統部門的“不適應性”,尤其是在發展中國家農業資本和基礎設施建設不足的條件下,使得部分農作物很難發揮出“后發優勢”的追趕效應。

核心解釋變量ipri,t的系數值β大多顯著為負值,表明發展中國家植物新品種保護有利于縮小南北谷類作物的生產率差距。可見,發展中國家植物新品種保護的提高雖然在一定程度上會限制種子復制、技術模仿和衍生品培育等技術溢出行為,但更有利于降低技術壁壘限制而促進技術轉移,這有助于收斂與發達國家間的農業生產率差距。通過對比不同谷類作物回歸樣本中ipri,t的系數值大小和顯著性可看出,植物新品種保護對不同農作物的生產率差距收斂效果存在產品異質性特征。受生物遺傳資源特性、生產條件門檻以及農業技術適應性等因素的影響,不同農作物的育種研發創新活動對植物新品種保護的敏感程度不同,使得其受技術溢出和技術轉移影響效果存在較大差距[29]。例如,易受模仿威脅的農作物對植物新品種保護制度更為敏感,像小米、大麥和小麥等公開授粉的非雜交谷類作物,不需要“反向工程”,可直接被其他生產者和育種者進行二次復制。植物新品種保護則有利于保護該類農作物的產權利益,降低了領先國家技術轉移活動的市場監管成本,促進其通過FDI、專利轉讓或出售種子等形式向追隨國家開展技術轉移活動。而對于像燕麥、高粱、玉米和大米等,受雜交技術、轉基因技術應用等限制,其受到的模仿威脅通常較弱,這使得植物新品種保護制度對該類農作物的農業技術轉移的影響貢獻相對較小[30]。從回歸結果也可看出,ipri,t在玉米和大米樣本中的影響貢獻值較低,在高粱和燕麥中不僅貢獻值低,還表現出非顯著性。

農業生產要素投入有關的控制變量大多為國家層面的總體平均指標,而并非是針對某類作物的特定生產要素投入。因此,其估計系數可能無法準確反映對某類作物的影響水平,但在一定程度上有效控制了發展中國家生產資料投入對南北農業生產率差距收斂性的影響。hci,t的系數值γ1大多顯著為正,這表明發展中國家人力資本水平的提高并沒有縮小南北農業生產率差距,主要原因在于,相比發達國家而言,發展中國家對農業自主研發投入力度和激勵機制不足,造成了人力資本水平與農業生產率增長不成正比。lnlandi,t的系數值γ2在谷類作物總體和各分類樣本中基本表現為正向和不顯著狀態,這表明了發展中國家土地面積的擴張并沒有顯著改善農業生產率差距狀態。發展中國家會迫于人口高速增長和土地質量退化等壓力,選擇不斷擴張農業用地規模來應對糧食供應不足,但由于其對提高農業生產技術的重視不足以及土地盲目擴張造成的生態環境破壞等問題,這使得農業用地擴張并未有效改善發展中國家的糧食安全水平。lnpgdpi,t和fertili,t的系數值γ3、γ4大多顯示為負值,這表明發展中國家提高經濟發展水平和肥料等生產要素投入,有利于縮小南北農業生產率差距。

(二)植物新品種保護體系各項子指標檢驗

為進一步檢驗植物新品種保護體系的各項子指標對南北農業生產率差距收斂的影響效果,本文將遵從UPOV法案、免除農民特權、免除育種者特權、擴大植物品種保護周期和專利保護范圍五項指標代入模型進行回歸檢驗,結果如表4所示。upovi,t的系數值在谷類總體樣本中并不顯著,但在大麥、玉米、高粱和小麥樣本中顯著為負,可看出,發展中國家遵從UPOV法案有利于促進部分谷類作物的生產率差距追趕,這意味著發展中國家加入UPOV在一定程度上有助于農業技術合作和交流活動,進而改善其糧食安全水平。farmersi,t和durationi,t的系數值在谷類總體和部分子樣本中顯著為正,可見發展中國家實行免除農民特權和提高植物品種保護周期對農業技術溢出的限制作用更大,通過提高農戶、育種企業獲取種質資源和生物技術改進方案的外部成本,進而限制了遺傳資源分享和衍生品培育等技術轉移活動,這并不利于南北農業生產率差距收斂,該結果意味著發展中國家對于實行免除農民特權政策和提高植物品種保護周期時要謹慎對待。breadersi,t和scopei,t的系數值在谷類總體樣本中顯著為負,這表明了發展中國家實行免除育種者特權和提高專利保護范圍通過保護育種創新利益而有利于促進農業技術轉移,進而收斂了南北谷類作物總體的生產率差距,但受不同植物的生物特性和技術轉移限制等產品異質性影響特征,其在各分類樣本中的影響程度和顯著性還存在一定差異。

(三)進一步檢驗:非線性關系

上述研究均為發展中國家植物新品種保護對南北農業生產率差距收斂的平均影響效應,卻忽視了知識產權保護與研發創新活動間的非線性關系特征[31-32]。更強的植物新品種保護會提高發達經濟體收取知識產權租金的能力,其對技術溢出的抑制效應可能更為明顯,進而阻礙了技術轉移步伐而加深發達經濟體的種業市場壟斷地位,這會阻礙發展中國家私營部門的育種研發活動的開展。因此,發展中國家較高的植物新品種保護強度可能并不利于南北農業生產率差距收斂。鑒于此,本文采用了兩種方法進行驗證:首先,同時將

ipri,t和ipr2i,t代入模型,如果

ipri,t<0且ipr2i,t>0,則證明非線性關系顯著存在;其次,通過構造虛擬變量來表示植物新品種保護強度的低、中和高三個層次,分別為

dum0_ipri,t(ipri,t≤1)、

dum1_ipri,t(1 dum2_ipri,t(ipri,t>3),進一步將 dum0_ipri,t作為基準,將 dum1_ipri,t和 dum2_ipri,t代入模型進行回歸估計。 本文分別對谷類作物總體以及七類農作物集合的多維面板數據進行實證檢驗和系數對比,回歸結果如表5所示。可以看出,在谷類總體和各分類作物集合面板中,ipri,t的系數值均顯著為負,而ipr2i,t的系數值則均顯著為正,這表明發展中國家植物新品種保護與南北農業生產率差距收斂的非線性關系顯著存在,更嚴格的植物新品種保護強度更易阻礙南方農業技術追趕的邊際增長效率。通過觀察中、高水平的植物新品種保護強度虛擬變量的系數,dum2_ipri,t的系數絕對值低于dum1_ipri,t,這進一步驗證了非線性影響關系的存在性。發展中國家更強的植物新品種保護對技術溢出的抑制效應會更大,進而通過限制技術轉移活動而形成技術壁壘限制,所造成的市場壟斷勢力會減弱南方農業生產率追趕水平。總之,這些結果證明了發展中國家更強的植物新品種保護會降低農業技術追趕的邊際增長效率。 五、結論與展望 本文通過構建理論模型和經驗研究框架,嘗試解析植物新品種保護是否有利于南北農業生產率差距收斂,進而有助于了解發展中國家實行植物新品種保護對其糧食安全水平的影響。理論研究表明:發展中國家植物新品種保護是否有利于促進南北農業生產率差距收斂取決于對技術溢出和技術轉移的影響程度大小,如果植物新品種保護對農業技術轉移的積極影響大于對技術溢出的抑制作用,則有利于降低技術壁壘限制而收斂南北農業生產率差距。在理論研究基礎上,本文以1961—2017年50個發展中國家的谷類作物生產率為研究對象,利用系統GMM計量方法檢驗植物新品種保護對南北農業生產率差距收斂的影響。經驗研究結果表明:發展中國家植物新品種保護有利于南北谷類作物生產率差距收斂,這意味著改善了發展中國家糧食安全水平;發展中國家遵循UPOV法案、免除育種者特權和擴大專利保護范圍有利于縮小南北農業生產率差距,而免除農民特權和提高植物新品種保護周期在一定程度上會限制農業技術追趕;發展中國家植物新品種保護強度與南北農業生產率差距收斂性之間存在非線性特征,更強的保護強度會限制技術溢出而降低技術轉移步伐,減緩發展中國家農業生產率追趕的邊際增長效應。 對于發展中國家而言,如何根據自身農業發展特點建立合理的植物新品種保護強度,擺脫外部技術壁壘限制和內部創新激勵不足,進而提升國內農業研發體系的創新績效,這對于解決糧食安全問題和農業經濟可持續發展十分關鍵。發展中國家應積極規范和健全植物新品種保護制度體系建設,改變“被迫”提供保護的局面,需要注意的是,要合理規劃制度建設的步伐,而不是盲目提升保護強度,通過不斷開展國內種業市場調研以及借鑒發達國家的成功經驗,制定符合市場規律的知識產權發展戰略。還要加強與UPOV成員國間的技術合作交流,尤其是要建立國家和區域間的產業聯動以及雙邊和多邊惠益分享機制,通過技術專利許可、外資引進等手段合理利用并發揮遺傳資源優勢,擺脫國外發達經濟體農業技術的壟斷和壁壘限制,提升國內種業研發體系的創新績效和技術追趕。當然,本文的研究也存在一定局限性。由于發展中國家農業經濟發展的相關數據信息統計不足,本文只針對于南北農業生產率差距趨同性展開研究,這并不是對發展中國家農業經濟發展影響的全貌。農業經濟的發展體現在許多方面,還包括農業自主研發能力、農產品貿易以及農業金融發展等。因此,如何更好地權衡發展中國家植物新品種保護對改善糧食安全的影響,還有待于進一步研究和探索。 參考文獻: [1] FAO. The state of food insecurity in the world 2012 [R]. Rome: FAO, 2012. [2] MARCHAL V, DELLINK R D, VAN V, et al. Climate Change [C]∥OECD. OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction. Paris: OECD Publishing, 2012. [3] FAN S, HAZELL P B R, THORAT S. Government spending, growth and poverty in rural India [J]. American Journal of Agricultural Economics, 2000, 82(4): 1038-1051. [4] BEDDOW J M, PARDEY P G, ALSTON J M. The shifting global patterns of agricultural productivity [J]. Choice, 2009, 24(4): 1-10. [5] 常向陽, 韓園園. 農業技術擴散動力及渠道運行對農業生產效率的影響研究: 以河南省小麥種植區為例 [J]. 中國農村觀察, 2014(4): 63-70. [6] BYERLEE D, FISCHER K. Accessing modern science: Policy and institutional options for agricultural biotechnology in developing countries [J]. World Development, 2002, 30: 931-948. [7] BEINTEMA N, STADS G J, FUGLIE K, et al. ASTI global assessment of agricultural R&D spending: developing countries accelerate investment [R]. Rome: ASTI, 2012. [8] SPIELMAN D J. Pro-poor agricultural biotechnology: Can the international research system deliver the goods? [J]. Food Policy, 2007, 32: 189-204. [9] NASEEM A, SPIELMAN D J, OMAMO S W. Private-sector investment in R&D: a review of policy options to promote its growth in developing-country agriculture [J]. Agribusiness, 2010, 26(1): 143-173. [10]PAYUMO J, GRIMES H, WANDSCHNEIDER P. Status of national intellectual property rights (IPRs) systems and its impact to agricultural development: a time series cross section data analysis of TRIPS member-countries [J]. International Journal of Intellectual Property Management, 2012, 5(1): 82-99. [11]CAMPI M, NUVOLARI A. Intellectual property protection in plant varieties: a worldwide index (1961—2011) [J]. Research Policy, 2015, 44(4): 951-964. [12]楊靜, 陳亮, 馮卓. 國際農業壟斷資本對發展中國家糧食安全影響的分析: 兼對保障中國糧食安全的思考 [J]. 中國農村經濟, 2017(4): 75-87. [13]CLANCY M S, MOSCHINI G. Intellectual property rights and the ascent of proprietary innovation in agriculture [J]. Annual Review of Resource Economics, 2017, 9: 53-74. [14]任靜, 鄒婉儂, 宋敏. 跨國種業公司并購形成的國際種業競爭新格局變化趨勢研究: 以知識產權為例 [J]. 中國生物工程雜志, 2019(7): 108-117. [15]張琳琛, 董銀果. “跳板”抑或“屏障”: 進口國知識產權保護對中國植物類農產品出口貿易的影響 [J]. 中國農村經濟, 2020(8): 124-144. [16]FUGLIE K O, TOOLE A A. The evolving institutional structure of public and private agricultural research [J]. American Journal of Agricultural Economics, 2015, 96(3): 862-883. [17]尹成杰. 農業跨國公司與農業國際化的雙重影響 [J]. 農業經濟問題, 2010(3): 4-10. [18]EATON D, TRIPP R, LOUWAARS N. The effects of strengthened IPR regimes on the plant breeding sector in developing countries [R]. Paper presented at the International Association of Agricultural Economists 2006 Conference, Queensland, Australia, 2006. [19]SPIELMAN D J, MA X. Private sector incentives and the diffusion of agricultural technology: evidence from developing countries [J]. The Journal of Development Studies, 2016, 52(5): 696-717. [20]GOESCHL T, SWANSON T. Genetic use-restriction technologies and the diffusion of yield gains to developing countries[J]. Journal of International Development, 2000, 12(8): 1159-1178. [21]BINENBAUM E, NOTTENBURG C, PARDEY P G, et al. South—north trade, intellectual property jurisdictions and freedom to operate in agricultural research on staple crops [J]. Economic Development and Cultural Change, 2003, 51(2): 309-335. [22]YANG L, TSAI Y, MUKHERJEE A, et al. Intellectual property rights and the quality of transferred technology in developing countries [J]. Review of Development Economics, 2016, 20(1): 239-249. [23]YANG L, MASKUS K. Intellectual property rights, technology transfer and exports in developing countries [J]. Journal of Development Economics, 2009, 90: 231-236. [24]MUNDLAK Y. Economic growth: lessons from two centuries of American agriculture [J]. Journal of Economic Literature, 2005, 43(4): 989-1024. [25]CAMPI M. The effect of intellectual property rights on agricultural productivity [J]. Agricultural Economics, 2017, 48(3): 327-339. [26]FAO. The state of food insecurity in the world 2013 [R]. Rome: FAO, 2013. [27]ARELLANO M, BOND S. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations [J]. The Review of Economic Studies, 1991, 58(2): 277-297. [28]WOOLDRIDGE J M. Econometric analysis of cross section and panel data [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. [29]AWOKUSE T O, YIN H. Does stronger intellectual property rights protection induce more bilateral trade? Evidence from Chinas imports [J]. World Development, 2010, 38(8): 1094-1104. [30]GOESCHL T, SWANSON T. The development impact of genetic use restriction technologies: A forecast based on the hybrid crop experience [J]. Environment and Development Economics, 2003, 8: 149-165. [31]余長林, 王瑞芳. 發展中國家的知識產權保護與技術創新: 只是線性關系嗎? [J]. 當代經濟科學, 2009(3): 92-100. [32]DOSI G, MARENGO L, PASQUALI C. How much should society fuel the greed of innovators? On the relations between appropriability, opportunities and rates of innovation [J]. Research Policy, 2006, 35(8): 1110-1121. 責任編輯、校對: 李再揚 Does the Protection of New Plant Varieties Promote Convergence of Agricultural Productivity Gap Between North and South? ZHANG Linchen, DONG Yinguo (School of Business, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China) Abstract: By constructing theoretical model and empirical research framework, this paper explores whether the implementation of protection of new plant varieties in developing countries is conducive to the convergence of agricultural productivity gap between them and developed countries. The results show that: the protection of new plant varieties in developing countries is conducive to the convergence of agricultural productivity gap between the North and the South, which means that the positive impact of protection of new plant varieties on technology transfer is greater than the inhibition on technology spillover. In the developing countries, complying with the UPOV act, exempting breeders privileges and expanding the scope of patent protection have a positive impact on agricultural productivity catch-up, while exempting farmers privileges and improving the protection cycle of plant varieties have a certain inhibitory effect on agricultural productivity catch-up. This paper further studies and finds that there is a non-linear characteristic between the protection of new plant varieties and the catch-up of agricultural productivity in the developing countries, and stricter protection intensity will reduce the marginal growth efficiency of agricultural technology catch-up. Keywords: protection of new plant varieties; agricultural technology transfer; food security; cereal crops; agricultural productivity; dynamic panel model