農村中小學校公共衛生應急管理體系建設:挑戰和應對

肖 桐 謝愛磊

(1.清華大學 教育研究院, 北京 100084; 2.廣州大學 教育學院, 廣東 廣州 510006)

一、研究背景及問題

新冠肺炎疫情給全球各地帶來的挑戰嚴峻而長久,值得關注的是,它還只是近些年全球各地傳染性疾病的一部分。相較于20世紀,全球各地傳染性疾病的暴發次數持續增長。20世紀90年代后,變異性流感病毒感染事件發生頻率已縮減至兩年①。僅在21世紀前二十年,國際上就相繼出現了SARS(2003年),H1N1(2009年),MERS(2012年),Ebola Virus(2014年),COVID-19(2019年)等病毒感染的大規模流行。學校是人群高度聚集、公共衛生事件多發的特殊場所,管理不當極易造成疫情的蔓延擴散。按照國家衛生部的統計,我國70%以上的突發公共衛生事件發生在學校,80%以上的學校突發事件為傳染病流行事件②。長期以來,我國公共衛生政策體系一直“重城市、輕農村”,致使城鄉公共衛生保障存在很大差距。比較而言,城市學校由于具備更為優良的公共衛生服務配套,在危機面前往往顯示出更強的韌性。而農村地區由于鄉土社會組織管理的局限性、信息獲取的有限性、地形地貌的復雜性、文化環境的封閉性等因素影響,則明顯較為脆弱③。在突發公共衛生事件面前,農村學校缺乏系統性的公共衛生支持,面臨的風險尤為巨大。

自2003年“非典”疫情以來,在各級各類部門的指導下,我國農村地區的中小學校相繼制定了針對突發公共衛生事件的應急預案,但實際效果并不理想,在新冠肺炎疫情中出現應急準備不充分、學校與社區失聯等狀況,反映出農村中小學校公共衛生應急管理上依然存在“重應急,輕預防”、應急管理形式單一、危機處理行為置后等問題,應急管理統籌協調的重心仍舊集中在鄉級政府,尚未形成系統性、穩定性、即時性的應急管理體系。新冠肺炎疫情的持續流行提醒我們,應當盡快加強農村中小學校公共衛生應急管理體系的建設,這既是完善國家基層治理體系的重要環節,也是實現鄉村振興的內在保障。已有的關于農村學校公共衛生應急管理的研究,伴隨著幾次重大突發公共衛生事件而展開,盡管多數文獻探討了農村學校公共衛生事件應急管理機制的完善路徑,但主要是對城市學校突發衛生事件應急管理機制的簡單復制,局限于“事件—功能主義”的視角,將公共衛生危機視作靜態的、孤立的社會結果,缺乏對事件情境性、過程性因素的分析。本文借助卡特爾(Cutter)提出的地方災害脆弱性分析框架(Hazards-of-Place Model of Vulnerability),立足“地方”——農村社區的特殊性,圍繞“系統”——學校組織的獨特性,將危機置于動態性、結構性的過程內進行衡量,分析農村中小學校突發公共衛生事件的三個影響條件——致災因子暴露性、物理脆弱性以及社會脆弱性,并在此基礎上提出農村中小學校公共衛生應急管理體系的建設路徑。

二、從“事件—功能主義”到地方災害脆弱性分析

“公共衛生”一般被概括為3P,即:健康促進(Promotion)、疾病預防(Prevention)與健康保護(Protection)。依據國務院印發的《突發公共衛生事件應急條例》,在學校語境下,突發公共衛生事件一般是指突然發生的、造成或者可能造成學校師生健康嚴重損害的重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病、重大食物中毒,以及其他嚴重影響師生身心健康的突發事件。

傳統的公共衛生危機分析往往采用事件導向的功能主義視角,將危機視作外部突發事件所引致的消極社會后果。這一視角下,危機僅被視為靜態事件,而非動態的社會結果。危機根源被看作外部和客觀的,與社會結果間具有非連續性與靜態性的聯系④,即危機發生前社會平和穩定,而危機暴發則源自于突發的外部事件,因此衍生出一系列如“緊急情形”(emergency situation)、“緊急規范”(emergency norm)、“極端情形”(extreme situation)等概念。然而,隨著“風險社會”的來臨,人類越來越多地面臨著威脅其生存的由社會所制造的風險,公共衛生面對高度的不確定性,“事件—功能主義”的分析視角已經無法滿足防范衛生健康領域重大風險的現實要求,無法應對當下新冠肺炎疫情態勢由流行性(epidemic)向全球性大流行(pandemic)的轉變。以回應型“后果控制”為特征的“事件—功能主義”分析模式,對危機的動態性和結構性缺乏考量,本質上是針對已經出現的公共衛生問題采取相應的補救和處置,偏離了風險嚴控、擴散阻抑、殘留防治的公共衛生三級預防理念。此外,這一分析視角忽視了對致災因素的社會分析⑤,無法闡明不同國家、地區疫情擴散態勢所呈現出的明顯差異,無法解釋各類人群病毒感染概率的重大區別,以及潛藏其中的不平等,亦無助采取針對性的輔助與補償措施。實際上,諸如群體的居住環境、教育水平、社會保障、社會等級等健康的社會決定因素,造成了人群在易感性和疾病風險方面的巨大差異⑥。早在2008年,世界衛生組織在報告《縮小代際差距:通過社會行動實現健康公平》中就明確指出,社會不平等問題是造成健康不平等的主要根源⑦。針對公共衛生危機,亟須超越“事件—功能主義”的分析視角。

近年來,越來越多的研究傾向于認為對危機根源中社會系統與自然系統交互作用的分析才應當成為危機分析的重點⑧。這些研究反映出對公共衛生危機的分析已從強調以事件結果為導向的傳統危機分析開始逐步轉向針對危機中的人為因素的分析,對危機的認知與處置不再被動,危機被賦予了“可管理”的特質。這一新視角旨在強調因公共衛生系統內部社會文化結構因素而導致的社會成員在面對內外部威脅時的脆弱性。在危機風險研究中,脆弱性(Vulnerability)一般被定義為潛在的損失,是指系統由于暴露于某種干擾或壓力可能經歷某種風險損失的程度,系統的脆弱性包括暴露度、敏感性和恢復力⑨。菲爾·奧基夫(Phil O’Keefe)等人認為,自然災害所引致的危機并不純粹是“自然”的,雖然颶風、地震或諸如新冠肺炎疫情這樣的流行病是自然發生的,但這些看似自然的災害往往能夠凸顯自然事件與現有人口脆弱性之間的潛在聯系、群體或系統抵抗公共危機的乏力——應急管理制度和災害預警系統的缺失都加劇了災害的影響⑩。事實上,脆弱性根植于社會結構之中。相較于“事件—功能主義”視角,對危機的認知轉向了對危機社會因素的考察,使得對危機的認知真正進入到多元聯系、動態發展的認識框架之下;隨著脆弱性概念的引入,公共衛生危機研究更具管理內涵,危機邏輯敘事與應急管理政策實踐互通起來,具有更強的解釋力與現實關照。

面對新冠肺炎疫情,世界頂尖醫學期刊《柳葉刀》(TheLancet)刊發社論,強調應從脆弱性視角關注社會中新生的邊緣群體,激發政府與社區的響應,為高風險者提供健康支持、促進健康平等。同時,學術界陸續有相關研究聚焦特殊群體(兒童、無家可歸者、貧困居民等)、特定國家(美國、巴西、海地、非洲國家等)的脆弱性問題,比較分析不同區域的脆弱性水平同疫情發展態勢之間的潛在關系及不平等狀況。總體而言,這些研究涉及三類脆弱性分析框架,包括風險—災害分析框架(Risk-Hazards Model,RH)、壓力釋放分析框架(Pressure and Release Model,PAR)以及地方災害脆弱性分析框架(Hazards-of-Place Model of Vulnerability,HPM)。其中,卡特爾基于地方(place)尺度提出的地方災害脆弱性分析框架被認為是對前兩種理論框架進行的有效整合,具有更強的解釋性。該框架構筑了社區響應與公共衛生危機緩解之間的動態聯系,納入致災因子暴露性、物理脆弱性以及社會脆弱性三項指標對社會、經濟、自然與環境系統的相互耦合作用及其對公共衛生危機的驅動力、抑制機制和響應能力進行了分析,對降低社會風險和可持續發展具有重大貢獻。

具體到公共衛生危機中的脆弱性問題研究,這一分析框架強調,首先應對特定群體的致災因子暴露性進行分析,立足歷史因素、宏觀政策、社會變遷、人口結構(年齡結構、家庭結構、基礎病史)的前置影響,探查該群體可能受到公共衛生危機的沖擊程度。其次,對群體所在區域的物理脆弱性與社會脆弱性進行綜合考量,建立相應的指標框架、收集情報信息、進行全面評估,包括地區防疫資源的充分性(街道醫院的分布密度、醫療物資的儲備狀況)、社群交互動員的可持續性(人群受教育程度、社區聯系緊密度、信息共享速率)、區域內應急管理體系的完善性(應急管理的政策文本、組織框架、人員儲備)等幾個方面。

下文將借助卡特爾的地方災害脆弱性分析框架,分析農村中小學校突發公共衛生事件的三個影響條件,指出農村中小學校公共衛生面臨的潛在挑戰。

三、農村中小學校公共衛生面臨的潛在挑戰

農村中小學校作為嵌入鄉村社區系統的重要組成部分,不僅需要協同應對突發公共衛生事件的挑戰,更需要在災害之前建立完善、可靠的風險治理機制。借助卡特爾的地方災害脆弱性分析框架,我們將農村中小學校嵌入鄉村特定的社會、經濟、自然與環境系統中,并從致災因子暴露性、物理脆弱性以及社會脆弱性三個方面分析其公共衛生面臨的潛在挑戰。

(一)致災因子暴露性分析

脆弱性研究首先關注暴露性層面的分析,不僅關注致災因子,而且關注系統或組織在災害面前的暴露程度。本文的致災因子暴露性分析主要是評估公共衛生事件在農村社群中的暴發頻率、強度和可能性,以及農村中小學校的師生群體在危機面前的易損性、敏感性。

據全國第六次人口普查匯總數據顯示,我國農村居民平均預期壽命72.64歲,低于全國平均水平2.19歲,城鄉居民健康水平差距顯著。彼特·湯森(Peter Townsend)等人在《健康不平等:布萊克報告》中,用健康的社會梯度(Social Gradient of Health)理論闡述了不同社會等級、性別和族群的健康不平等狀況。我國農村地區由于特定的歷史、社會因素,人口的抵抗力與免疫力水平相較于城市人口明顯偏低,在公共衛生危機面前呈現出較高的暴露性,面臨更大的健康風險。

突發公共衛生事件面前,我國農村地區的暴露性有其深刻的社會結構根源。改革開放四十年來,中國的城鎮化率從17.92%到2020年底超過60%,大規模、高速率的城鎮化進程構成21世紀以來我國社會轉型的突出背景。《2019年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,我國流動人口達到2.36億人,規模巨大的青壯年勞動力被抽離鄉村。研究發現,流動人口存在自選擇效應,即流動者的健康狀況選擇性地優于遷出地與遷入地的一般人群,這也被稱為“健康移民效應”(Healthy Migrant Effect),駐守農村的剩余人口抵抗力與免疫力水平普遍較低,面臨較高的公共衛生風險。而大量的農村流動人口在流入地的工作和生活條件較差,缺乏當地社會保障和社會支持,健康狀況隨遷移年份的增加而不斷惡化,逐漸收斂到當地居民的健康水平。最終,通過返鄉這一選擇性機制,逐步將健康風險和疾病負擔轉移到農村地區,致使農村居民的健康水平整體下滑,極大地增加了農村學校外部環境的不確定性。

在聚焦農村中小學校內部時,研究指出,青少年學生群體,由于生理、認知、情緒等方面尚未成熟,在突發公共衛生事件中往往較為脆弱,處于社會弱勢群體的最底層,面臨著預防、救治、照護等多重困境與挑戰。鐘南山院士曾多次呼吁,在突發公共衛生危機面前,“首先加強保護的應該是兒童,因為他們的免疫力低”。針對此次新冠肺炎疫情,國家兒童醫學中心的研究顯示,所有年齡段的兒童均對新冠病毒敏感,且尚未呈現明顯的性別差異,其中,由于幼童的呼吸系統和其他身體機能正在發育,因此尤其容易受到感染。同時,中老年教師由于免疫功能較弱,亦是傳染病的易感人群和高危易發人群。

總體而言,農村居民在公共衛生危機面前呈現出較高的暴露性,就農村學校而言,在教師老齡化與學生低齡化的背景下,師生群體面臨災害的易損性、敏感性格外突出,存在較大的公共衛生風險。

(二)物理脆弱性分析

物理脆弱性常指涉建筑、設施、服務等方面在公共危機面前的抵抗力、恢復力和承載力。在本文,其主要是指,農村學校乃至農村社區面對突發公共衛生事件時,基礎醫療設施和公共衛生服務建設的充分程度,以下將從飲用水衛生、住宿衛生、飲食衛生以及醫療衛生狀況幾個方面進行闡述。

農村學校的飲用水衛生狀況不容樂觀。研究表明,飲用水安全與腸道食源性疾病疫情的暴發有明顯相關性,農村學校的飲水安全是保障廣大農村學生身體健康的基本前提。然而,調查顯示,農村學校的飲用水中,僅有28.86%的學校使用自備水源,其中具備網管供水比例最低的是村小、教學點,只有48.28%,還有3.45%的村小、教學點沒有水源,需要從河塘等處取水。當前,飲用水污染造成的學生介水傳染病時有發生。一項基于我國中部某市農村學校飲用水檢測的調查發現,大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希菌等七項微生物指標不合格率達到40.34%,其中桶裝水的微生物指標不合格率達到了47.3%。

農村學校的住宿衛生條件堪憂。2011年教育部、衛生部聯合制定的《農村寄宿制學校生活衛生設施建設與管理規范》中要求學生宿舍應保證一人一床,雙層床的上床應設置防跌落板。然而一項基于全國15個省(市、區)農村寄宿制中小學校衛生條件的調查發現,仍有11.48%的住宿生為兩人一個床位,4.46%的學生反映雙層床的上床沒有擋板,逾半學生表示宿舍洗澡不方便、廁所衛生條件堪憂。湯斯(Tuncel)等人的研究表明,兩人一床或大通鋪的現象,極易導致傳染病的暴發和流行,加之農村寄宿制學校洗浴條件不便利,學校的衛生防疫面臨較大挑戰。一旦遭遇突發公共衛生事件,學校由于缺失應急性的單獨空間,只能安排學生在缺乏防護措施的情況下回家,極易導致衛生危機的擴散與加劇。

農村學校的飲食衛生狀況仍待提高。“農村義務教育學生營養改善計劃”實施近十年來,有效提升了貧困地區農村學生的營養與衛生狀況。中國疾病預防控制中心連續四年的跟蹤監測表明,當前農村學生每天吃到三餐的比例由2012年的89.6%上升到2015年的93.6%,貧血率從2012年的17.0%降低到2015年的7.8%,營養不良問題得到緩解,學生學習能力有所提高,缺課率明顯下降。2016年中國教育科學研究院教育督導評估所的一項調查顯示,目前仍有12.69%的學校食品留樣情況不符合國家規定,另外還有0.24%的學校不留樣;有部分學校仍無法做到每月一次的學校食堂衛生、食品安全自查。

農村學校的醫療衛生服務缺乏保障。校醫及保健教師隊伍是學校衛生工作順利開展的重要保障。2018年一項基于全國16個省(市)6466所中小學校的研究表明,當前中小學校醫配備嚴重不足,校醫配備率僅為33.1%,校醫隊伍建設急需加強;其中,生醫比為2814.6∶1,遠遠沒達到國家《學校衛生工作條例》規定的600∶1的標準,僅有5%的學校合格。受限于學校衛生經費不足和校醫招聘難度大等客觀原因,絕大部分學校只配有一至兩名校醫,其工作負荷巨大。而在農村學校,這一情況更為嚴峻。北京大學兒童青少年衛生研究所與教育部體衛藝司的合作調查表明,城市學校專職校醫配備率是農村學校的11倍,專職校醫合格率是農村學校的7倍,總體而言城市學校的專職校醫配備情況遠優于農村學校。面對這一情況,農村社區的醫療條件卻難以起到支撐作用,截至2017年,每千人鄉鎮衛生院床位數僅1.35張,高達30%的農村居民認為村衛生室提供的醫護質量非常差。

可見,我國農村社區在基礎醫療設施、公共衛生服務等方面的建設尚不充分,農村中小學校的飲用水衛生、住宿衛生、飲食衛生以及醫療衛生狀況,呈現出較高的物理脆弱性,亟待改善。

(三)社會脆弱性分析

雖然物理脆弱性研究是有效提高公共危機應對能力的必要條件,但隨著對“脆弱性源自人類行為本身”這一觀點的深入探討,學術界開始關注災害所對應的社會結構,認為社會脆弱性是群體或系統抵抗公共危機的水平與特征,同時也是社會分層與不平等的產物。本文中的社會脆弱性是指暴露在公共衛生危機沖擊下的農村中小學校在教育教學秩序、應急管理體系等方面呈現出的易損性與敏感性。

1. 農村學校教育教學秩序的脆弱性

公共衛生危機除了影響師生的身心健康,還會嚴重干擾學校的正常教育教學秩序,這對于農村學校而言尤為明顯。中國農村教育發展研究院在2020年新冠肺炎疫情期間的調查顯示,由于農村地區信息化基礎設施較差,學生家庭物質性數字資源匱乏,高達8.07%的農村學生處于“線上失學”的狀態。這極大地損害了教育的公平性、在線的包容性和學習的連續性。此外,農村學生由于缺少信息素養和有效技術支持,更容易面臨教育中斷的風險。中國發展研究基金會的調查指出,新冠肺炎疫情期間,有近半數的農家子弟不能夠按時上網課,89.5%的農村畢業班學生感到“焦慮”或“非常焦慮”,這一占比明顯高于城市學生。疫情及其衍生影響,不僅拉大了城鄉教育的差距,而且還加劇了學生心理健康水平的分化。

更令人擔憂的是,疫情期間“家已成為兒童受傷害的主要發生地”,大量長時段居家學習的農村兒童面臨學業與生活的巨大挑戰。有報告稱,未上學兒童面臨家庭暴力的風險正呈現持續上升的態勢,由于缺少學校老師的及時干預、同輩群體的關懷與支持,農村兒童更容易受到看護人的責難、體罰,更難獲得情感支持。還有一類情況,學生父母迫于生計或職責需要,不得不繼續在外工作,特別是在疫情期間無法及時返家,兒童長期無人照料,尤其低齡兒童,因缺乏必要的日常生活、學習上的監督與輔導,加之自控力不足,往往容易出現游戲成癮等問題。新冠肺炎疫情所導致的社會孤立加劇了個人和集體的脆弱性,限制了農村學生從學校獲得支持的可能。

另外,政府及民間組織開展的一系列需要經由學校才能達成的支持項目在疫情期間同樣處于停滯狀態,針對農村學校實施的諸多教育扶助計劃難以有效實施。例如,很多農村貧困學生正處在身體成長的關鍵期,需要依賴學校提供的免費餐食來維持健康水平,然而由于學校停課導致持續近十年的“營養餐”項目難以實施,學生的健康與身體成長無法得到良好的保障,學習質量也受到影響。

2.農村學校應急管理體系的脆弱性

在公共衛生危機面前,農村中小學校的應對方式仍然停留在對突發事件的即時性反應和控制的水平上,其應急管理體系顯示出較大的被動性與局限性。要擺脫農村學校突發公共衛生事件應急管理的困境,必須從各個層面反思其應急管理體系的脆弱性。

第一,微觀層面:農村學校長期以來對衛生與健康教育重視不足、學生衛生意識薄弱。1990年國家教育委員會與衛生部在《學校衛生工作條例》中首次提出把健康教育納入教學計劃,要求普通中小學必須開設健康教育課。相關部門也相繼出臺多項學校衛生和健康教育政策,強調農村中小學校應在地方課程中安排必要課時,保證場地、設施滿足體育、衛生和健康教育教學需要,結合季節性、突發性傳染病及食物中毒的預防,安排必要的課時開展健康教育。相關政策的陸續出臺為農村學校開展衛生與健康教育工作提供了政策保障,然而落實到實踐層面,卻依然存在諸多問題。如農村學校師資配備嚴重不足,難以保障衛生教育的持續開展;教師缺乏系統性的培訓,衛生教育教學效果堪憂;課程內容融合性較差,側重于運動健康,而日常衛生與健康主題則相對邊緣。在這一背景下,農村中小學生的健康意識與衛生習慣普遍較差,缺乏科學性、系統性的日常保健知識,存在較大的衛生安全隱患。

第二,中觀層面:農村學校的公共衛生應急管理體系與外部制度脫嵌。自2003年“非典”疫情以來,我國大部分學校已經初步確立突發公共衛生事件應急管理體系,包括緊急情況下學校的各項衛生管理制度、學生教學與安置制度、師生健康狀況篩查與登記制度,以及學校和相關部門單位的疫情監測與報告制度等。然而,從近年來在農村學校突發的公共衛生案例來看,該體系在農村學校中并沒有充分發揮作用,未能與其轄區內的公共衛生應急管理體系進行有機、深入的對接,在緊迫的現實情境下已有的制度方案往往缺乏針對性與資源支撐,難以推行與操作。

目前,農村的公共衛生體系主要依賴以縣級醫療衛生機構為統攝、鄉鎮衛生院為主體、村衛生室為基礎的三級網絡機制發揮作用。然而,村衛生室并未與農村學校建立制度性的緊密聯系,農村公共衛生“毛細血管”的作用難以充分發揮;三級網絡并未形成快速完善的公共衛生突發事件預警、防控、直報、救助的機制。對于地處偏遠的農村學校,尤其是散落山林的村小、教學點,薄弱的社群連接與匱乏的社區資源使它們更難阻止疫情的蔓延與擴散,并得到適時有效的人力與物力支持。因此,健全與完善學校應對突發公共衛生事件的應急管理體系,亟須與其轄區內的公共衛生機制進行深入對接,只有相關部門通力合作、綜合協商,提供系統性的保障措施,才能夠制定出具有針對性、高效性與可操作性的制度方案。

第三,宏觀層面:政府主導的單一治理模式難以滿足衛生事件頻發的農村學校的現實需求。2020年中央一號文件指出,要加強農村基層醫療衛生服務。鄉村公共衛生體系是保障億萬農民群眾健康生活,提升其獲得感、幸福感和安全感的基礎性工程,是抗擊公共衛生突發事件的基層堡壘。近年來,我國逐步建立起以“一案三制”為基礎的多層次、多部門的應急管理體系,通過中央、省、市、縣四級響應系統串聯,在每一層級形成了“四委員會、一應急辦”的網絡結構,鄉村地區處在這一宏大的立體網絡的末梢,在突發公共衛生事件的監測與預警、資助與后援上反應滯后,鄉級政府往往被視作鄉村公共衛生體系建設和運行的唯一主體。

然而,隨著“風險社會”特征日益顯著,封閉、同質的傳統農村社會逐步解體,政府主導的單一治理模式已經無法適應多重權力、矛盾、利益交匯的農村社會,難以為農村中小學校的公共衛生安全提供系統、及時、準確、持續的保障,尤其是針對公共衛生事件的應急管理往往涉及多主體、多部門的協同合作,甚至最為基礎的疫情排查工作也需要農村學校與醫療部門等多部門的配合行動,因此在突發公共衛生事件應急管理上亟須多元主體的共同參與、協調聯動、合作治理,構建一套綜合、穩定的應急管理體系。

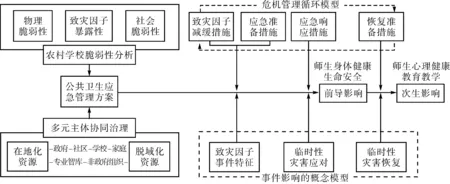

四、農村中小學校公共衛生應急管理體系建設的路徑

農村中小學校公共衛生應急管理體系的構建,需要立足地方的獨特性,根據農村地區的實際情況,充分開發在地化資源達成基礎保障,妥善利用脫域化資源實現協同治理;同時圍繞組織的特殊性,綜合考量教育系統的價值使命,在管理體系構建中始終貫穿三個核心議題:保護學生和學校工作人員心理健康、免受身體傷害;盡量減少干擾,確保所有學生持續接受教育;發展與構建教育教學中的安全與衛生文化,實現社會情感學習。在卡特爾地方災害脆弱性分析框架基礎上,依據米切爾·林德爾(Michael Lindell)和卡拉·普拉特(Carla Prater)梳理的災害脆弱性影響的達成路徑,本文構建了農村中小學校應對突發公共衛生事件的應急管理體系。該應急管理體系的結構設計主要包括三個方面:其一,建立以農村中小學校脆弱性分析為基礎的評估體系,綜合考量公共衛生危機對師生健康乃至教育教學的潛在沖擊;其二,搭建多主體協同的組織架構,妥善利用在地化資源與脫域化資源;其三,建構全流程的過程體系,按照減緩、準備、響應與恢復的流程將危機的演進過程與管理政策結構化,如圖1所示。

圖1 農村中小學校公共衛生應急管理體系

除上述三個方面外,還應借助“事件影響的概念模型”分析危機的客觀特征:包括致災因子事件特征,臨時性災害應對與臨時性災害恢復措施。在“致災因子事件特征”和“臨時性災害應對”分析基礎上所做的致災因子減緩、準備和響應措施,可直接抑制公共衛生事件的前導影響——危機對農村中小學校師生的身體健康與生命安全的影響;在針對“臨時性災害恢復”措施基礎上所做的恢復準備工作,又可抑制災害的次生影響——危機對師生的心理健康以及教育教學活動的影響。由于舊有的應急管理體系往往停留于控制事態的應急處置,用狹隘的“時—空”觀來分析公共衛生危機的演進過程,忽視了事前的風險治理與事后的危機管理之間的相互連接與動態平衡,難以從根本上阻斷危機的發生,因此,形成多元治理、源頭管理、動態處置相結合的應急體系十分重要。

(一)建構農村中小學校脆弱性評估體系

突發公共衛生事件往往具有區域差異與時空動態演變性,由于農村地區的獨特性、教育系統的特殊性,農村中小學校在公共衛生危機面前往往面臨一系列更為嚴峻的挑戰,因此對農村中小學校的脆弱性進行分析,建立清晰認識十分關鍵,在此基礎上可通過風險評估,因校制宜建立相應的應急管理體系。

舊有的評估方式,更多關注公共衛生危機的致災因子暴露性與物理脆弱性,如特定群體感染流行病的發生概率、基礎設施的建設程度,而對社會脆弱性較為忽視。實際上,社會脆弱性分析是學校理解災害風險和有效提高應對能力的重要前提,對學校內部已有的應急管理制度、組織協調能力、外部抗疫資源的可得性與可及性等維度進行綜合分析評估,有助于學校適時調整應急管理機制、合理分配備災資源、確定救災重點次序。

由于資源有限,大部分農村中小學校并不具備定期收集數據并進行量化分析的基礎,但我們依舊可以參照脆弱性分析的基本框架,對農村中小學校進行初步評估。如卡特爾強調因地制宜,從備災、減災、災后響應和恢復重建進行分析,凱文·伯頓(Kevin Borden)等強調從主體背景(社會經濟狀況、性別、種族、年齡、就業與職業、教育和政治權利)、建筑環境(住宅特征、生命線、基礎設施)、突發災害(災害幅度與強度、時空變化及減災復雜度)等方面進行評價。

具體而言,我國農村中小學校的脆弱性評估,就自身外部性,學校可考量與轄區內的公共衛生應急管理體系的融合狀況、協調機制、對接成效,分析社區人員支持狀況、醫療物資儲備情況等。根據所在區位的特定因素,就自身內部性,學校需綜合研判應對突發公共衛生事件各階段可能存在的薄弱環節及其相應的應對措施。評估可以從師生的基本情況(如年齡結構、基礎病史、學生監護人情況等),學校的衛生環境(如飲用水設施、住宿條件、廁所及洗漱裝置等),衛生事件特性(如復合性、易感性、持續性),尤其是教育教學應急方案(如學校為學生持續學習提供的支持性舉措、為師生心理健康提供的保障性措施)等方面進行分析。

(二)建構多元主體協同治理的組織體系

人群相對聚集的農村中小學校往往是突發公共衛生事件的敏感區,亦是農村公共衛生安全的“前哨”陣地。在農村中小學校的公共衛生體系建設中,需要充分認識和挖掘本地的自然生態和社會文化的資源(即在地化資源),同時又從地域性的關聯中脫離出來,在更為寬廣的社會空間中尋找支持(即脫域化資源)。因而,鄉級政府“大包大攬”的單一主體決策模式應予以改變,建立以在地化資源為基礎的鄉級政府、社區、學校多元主體參與的,以脫域化資源為補充的專業智庫、非政府組織多方力量合作的組織體系。

1.在地化資源

在社會轉型背景下,國家借助農村社區平臺實現資源下沉、權力下放、重心下移,強化管理與服務水平,逐步將農村社區發展為能夠容納多樣化身份居民共同生活、社交的基層社會,強調在社區韌性建設中引入多元治理理念,通過共同管理、組織化學習促進社區的主體能動性,實現農村社區風險治理的主體多元化。因此,有效的應急管理體系應是基層政府、鄉村社區以及學校的協同合作。政府各部門協同出臺的管理措施與應急政策,如轄區內校園常見疾病的應對手冊、傳染病疫情的上報流程方案,可以為農村中小學校提供行動的指導與規范。

社區往往具有相對充足的人力與物質資源,農村學校可以與當地社區的互助聯結,積極爭取社區衛生健康機構、鄉鎮—村級黨組織、村民自治組織、村民委員會等力量,能夠有效協調在地化資源,幫助農村學校在應急響應時準確及時地獲得支持。同時,借助一系列社區彈性改善項目,助力社區形成處理公共衛生問題的戰略思維,制定、實施和評估社區衛生改善計劃,增強社區韌性,為農村學校提供支持。鄉村社區可在鄉級政府的統籌規劃指導下,推動農村中小學校融入農村公共衛生“縣級醫院—鄉鎮衛生院—村衛生室”三級服務網絡,建立社區公共衛生安全的第一道防線。一方面,促使農村中小學校的公共衛生應急管理體系與社區充分對接,同村衛生室建立定點定期的衛生指導與評測機制,強化村衛生室在鄉村公共衛生體系中的基礎作用;同時,推動農村中小學校作為農村公共衛生“毛細血管”的延伸,依托學校的校舍資源與下沉優勢,在緊急狀態下,將學校改建為疫情隔離保護站點,可考慮在有條件的鄉鎮學校配置農村傳染病防范設施、ICU重癥隔離設施等。另一方面,由縣級醫院與衛生部門編寫相應的評估報告,對區域內學校衛生系統的整體情況進行定期梳理與反饋,對公共衛生事件進行及時預警與評估,對既往公共衛生措施進行修訂與調整,實現上下級信息貫通、學校—醫院信息共享。

學校作為鄉村文化的重要輸出地,亦是推行鄉村治理現代化的重要主體,應當參與到構建多元主體協同的鄉村治理模式中來,協助社區目標落地實施。農村學校應當充分挖掘與利用鄉級政府及鄉村社區提供的資源,構建“校—校”“家—校”合作,協同對公共危機。可借鑒澳大利亞學校的相關經驗,在危機情況下,各類學校主動尋求合作,共享物資與避難場所,并由教師隊伍組成臨時應急人員,協同應對挑戰。還可借鑒香港的經驗。香港教育統籌局頒布《校園防SARS手冊》,呼吁家長協力抗疫,分擔學校疫情檢測壓力,透過家長教師聯合會,招募家長義工,協助進行清潔、消毒和查核《量度體溫記錄表》等工作,為抗疫提供人力和物力支持。

學校開展衛生與健康教育要充分立足地方資源,這里的“地方”并非指單純的地理空間,而是承載了社區歷史、人文、自然生態等方面的綜合體,這些內容共同構成了真實的教育資源。農村學校可以充分關注并利用這些資源,將其貫穿于衛生與健康教育課程中,創設真實、有意義與具有吸引力的學習空間,給予學生沉浸式的學習體驗,幫助他們成為對社區公共衛生安全具有責任感的現代公民。

2.脫域化資源

2010年聯合國“跨機構危境教育網絡”發布了《最低教育標準:預防、應對、恢復》,強調應急主體的多元化才能保障危機情境下學校內部教育秩序的正常運行,鼓勵教育行政部門突破地域限制,充分調動各界資源,以幫助學校走出危機。因此,除了尋求在地化資源的支持,現代社會各類超越地域關系和地方性維度的脫域化力量的協同,對農村中小學校公共衛生應急管理體系的建設同樣具有重要作用。

農村中小學校地理位置相對偏遠,學校布局相對分散,因而一旦發生區域性的公共衛生事件,專業的醫療人員無法第一時間到達現場,需要農村教師和學生承擔起應急響應的工作。針對這一挑戰,美國突發事件應對學院對面臨這類境遇的學校提供了一系列免費的培訓課程,包括長達八小時的“學校應急預案”課程以及專門針對低齡學生應急情況管理的課程。針對農村學生,美國學校健康與體育教育聯盟所搭建的網絡平臺通過倡議全美師生網絡研修“1小時計劃”,為偏遠地區學生養成積極衛生的生活方式提供了重要的幫助。我國的教育實踐同樣可以參照這一方式,深化“互聯網+衛生與健康教育”模式,鼓勵社會公眾,尤其是從事衛生與健康相關的科研工作人員,分享學習資源與從業心得,倡導優勢資源學校分享衛生與健康教育課程,使得線上資源逐步發展為集教育教學、師資培訓、在線答疑等功能為一體的公共教育平臺。同時,創設農村教育應急響應線上扶助機制,通過流媒體等宣傳渠道及時發布人員、物資需求,對接公眾幫扶、引入外部力量,積極吸納公共安全管理專業、心理學、教育學等多學科專業人才,致力于為農村學校及師生在公共衛生事件發生前、發生期間、發生后提供支持和干預。

在農村中小學校公共衛生應急管理體系建設中,應當激勵社會各方力量的參與和支持,深入挖掘與利用在地化資源,實現農村學校風險治理的主體多元化;同時,突破地域限制,充分利用脫域化資源,形成社會支持環境,有效利用信息化手段,開展疫情防控,優化教學實踐。

(三)建構全流程的過程體系

農村中小學校公共衛生應急管理體系的建設需要有清晰的管理流程,應急管理全過程中,任何一個關鍵階段的缺失或弱化都可能導致應急管理實踐的失敗,威脅到師生的身心健康與教育教學的正常秩序。因此,應急管理對全過程均衡的要求更敏感、需求更強烈。美國管理學家羅伯特·希斯(Robert Heath)將危機的演進過程與管理政策結構化,得出“4R”危機管理循環模型,即減緩(reduction)、準備(readiness)、響應(response)、恢復(recovery)。根據“4R”危機管理循環模型,本文建構農村中小學校公共衛生應急管理流程具體如下:

1. 致災因子減緩階段:完善多主體風險溝通機制,推動校園衛生設施改建

作為全流程起始階段的“減緩”,在思想源頭上可追溯至美國“自然災害管理之父”懷特(Gilbert White),他認為災害雖不能預防但可盡量減輕損失。因此,農村中小學校需要構建一系列管理措施,減少公共衛生危機發生的可能性或限制其影響。在此階段,鄉級政府、社區、農村學校應結合本地特征確認公共衛生的潛在危險,通過風險溝通機制,即多主體間交換信息和看法的過程,傳遞與風險有關的信息,也包括表達對風險事件的關注、意見以及相應的反應,來了解風險可能及其潛在影響,并將其納入政策議程。

具體而言,致災因子減緩階段的政策工具作為風險防范機制的起始,主要可分為結構性減緩工具和非結構性減緩工具。結構性減緩工具注重對硬件基礎設施的建設與維護。教育行政主管部門可以結合基層信息與風險預估,考慮設立面向農村偏遠學校的公共衛生條件標準,指導地方政府和教育系統貫徹落實。如改善飲用水供應,幫助農村學校建立全覆蓋的飲用水管網或供應體系,確保水質達標,對自備水源定期進行有效消毒,并定期進行水質監控,保障農村學校的飲用水安全;改善農村學校住宿衛生狀況,保證一人一床,保證衛生的廁所,配備足夠的洗手設施,并教會孩子洗手和咳嗽禮儀等,打破各種感染鏈;改善飲食衛生狀況,健全食堂食品留樣檢測制度,定期進行衛生安全抽檢;提升醫療衛生狀況,在較大規模農村學校確保配備校醫,較小規模農村學校確保對口的醫療服務。

非結構性減緩工具注重政策設計對于減災的重要意義,這里的政策設計是指如衛生、教育部門與農村中心校合作對具體防疫舉措進行信息共享、綜合分析、風險評估等,并輻射中心校下屬各校,在中心校防疫方案下細化各校應對舉措。我國農村學校可以從制度層面,對公共衛生的先期保障與關鍵環節進行制度性安排,提升相關舉措的時效性、可行性與持續性,結合本地區公共衛生的實際情況,同衛生機構對接,安排學生進行疫苗接種等活動。

2. 應急準備階段:制定學校應急管理預案,進行局部演練與不斷改進

本階段作為應急管理中應急響應與恢復的基礎,準備的充分程度將直接影響到應急管理制度運轉的績效。通過制定應急管理預案,將一系列行為舉措制度化為應對危機的常規操作,從而盡可能地消解由危機造成的無序與混亂,并進一步指導災后的恢復工作。

農村中小學校公共衛生應急管理預案的核心是構建學校內部應急管理的組織架構、工作流程、協調方式、資源保障等,同時還需要針對學校高發的衛生問題進行系統性的梳理。由于農村中小學校并不具備外部資源的優勢,突發事件一旦產生則極易陷入孤立無援的境地,因此學校尤其需要注意在應急預案中明確規定各主體的基本責任,并就各類可用資源及其獲取方式進行詳細梳理。針對本地區發生頻率較高的衛生事件,進行單獨的部署與安排,結合本地區師生的身心特點制定針對特定傳染性疾病的應對策略。另外,一旦暴發較大規模的公共衛生事件,學校的常規教學秩序必然面臨重大挑戰,如何在保障師生身心安全的前提下,最大限度地維護教育教學的持續性,亦是預案中必須涉及的部分。

數據顯示,應急預案有效運行的組織在突發事件應對時的行動效率比沒有應急預案的組織要高2.5倍。因此,農村中小學校需要建立健全公共衛生應急預案,通過桌面推演、功能演練、局部演練、全程演練等方式,發現并評估現行預案存在的問題并不斷加以改進,從而有效預防和妥善處置突發事件、維護師生身心的健康。

3. 應急響應階段:加強學生健康信息管理,推動教育教學盡快恢復

在采取了減緩和準備措施之后,如果危機仍然暴發,對突發公共衛生事件進行即時響應就極為關鍵,尤其對于流行性傳染病事件,即時恰當的先期處置對于降低事件的負面影響有著至關重要的作用。校園公共衛生事件一旦發生,需要立即按照分級、分類處置原則,迅速、準確地收集有關信息,對事件進行快速評估,并根據應急預案采取相應的響應方式。學校可通過建立校園應急行動中心,實現對信息的即時收集與管理,對事件的整體發展態勢進行全面監控和評估,并在響應過程中與衛生部門、學校校長以及指定人員共享這些信息,在綜合協調的原則下進行核心決策與資源分配。

農村中小學校應當以全局觀為指引、以鄉鎮為單位,制定“中心校—村小—教學點”聯防聯控的組織模式,提升關聯學校信息、人員、資源共享的便捷性與高效性,增強防疫控疫的靈活性。一方面,學校需要嚴格執行晨檢制度、因病缺勤、病因追查與登記制度、學校疫情監測與報告制度等,提升疫情期間的先期處置能力與信息上報效率;另一方面,還應當即時公布與共享學校防控信息,緩解社區焦慮。調查顯示,農村居民的衛生與健康素養水平整體偏低,當出現重大突發疫情時,網絡信息呈現爆炸式增長,互聯網和社交網絡極易成為社會恐慌的孵化器和催化劑。因此,農村學校需要及時向學生家長分享相關信息,穩定社區情緒,防止次生災害的產生。

當公共衛生事件造成的負面影響持續發酵,學校師生不定期面臨突然離校或長期無法返校的情況時,保障學校教育教學的持續性成為一項重要考驗。農村中小學校應盡量采取低成本、低技術的教學持續方案,保障學校每一位學生的受教育權,如教師集體編制停課期間教學內容的書面講解大綱,以電話方式同學生進行溝通答疑。如果停課期無限延長,學校則可進一步考慮以手機為載體,使用較為便捷的在線教學應用軟件,以中心校為單位統籌轄區內每一位學生的設備與網費情況,為家庭貧困者提供相應支持。在線上授課期間,教師應當盡量保證每日或每兩日與學生進行簡短的電話溝通,了解學生的學習及心理狀況,從而提供必要的心理支持,對家庭暴力等極端情況也可即時干預。

4. 恢復準備階段:營造關注衛生的校園文化,幫助師生進行心理重建

在應急響應結束之后,應急管理進入恢復準備措施階段。這一階段的農村中小學校的首要任務便是恢復重建,這需要綜合協調、整合多方力量對農村學校進行工程性與制度性的恢復和完善。這個階段的另一項重要任務就是對突發公共衛生事件進行調查與反思,客觀評價學校應急管理制度的績效,重審相關人員的責任以及相關政策、制度、價值的正當性與合理性,通過風險問責,對事件中表現出的工程性疏漏進行整修或重建,對制度性疏漏進行修訂與完善,也作為新一輪應急管理循環的開始。同時,學校還應當以公共衛生事件為契機對學生進行衛生、健康教育與價值觀教育,營造衛生與安全的校園文化,提高學生的共情能力與社會責任感。具體地,可通過主題班會、校園文化墻、升旗儀式演講等方式,鼓勵學生思考在危機之下所應采取的措施、面對歧視與被歧視時應有的正確態度,討論和反思公共危機中各行為主體在面對重大利益沖突時,所應做出的價值判斷與選擇。

學校還有必要對經歷危機的師生進行階段性的心理評估與干預。面對公共衛生危機,農村學生與教師往往更加脆弱,也承擔著更多的隱性傷害。農村學校除了需要關注經歷危機的學生的課業情況,提供學業支持外,更需要了解他們的心理健康狀況,防治校園欺凌與歧視現象,提供情感支持。具體包括識別和評估在事件中受到創傷的學生,進行心理分診,并持續監測其創傷反應;倡導教師建立易于訪問與共享的學生狀況電子表格,以協助監測創傷反應并滿足心理健康服務的需求;為學生家庭提供心理教育、社區資源及自我照顧策略的資料;在事件整體緩和后,考慮以儀式感的紀念活動,幫助師生處理內在的悲傷情緒,重新步入新的學習生活。突發公共衛生事件后,學校舊有的秩序被打破,師生的心理健康均在不同程度上受到影響,心理重建將是一個長期而緩慢的過程,農村學校應當提早行動起來。

注釋

①龔震宇、龔訓良:《21世紀新發和再發傳染病的威脅》,《疾病監測》2016年第7期。

②中央政府門戶網站:《我國突發公共衛生事件70%發生在學校應做好防控》,2007年4月6日,http://www.gov.cnzxftft11/content_573783.htm,2020年6月2日。

③曹舒、米樂平:《農村應對突發公共衛生事件的多重困境與優化治理——基于典型案例的分析》,《中國農村觀察》2020年第3期。

④陶鵬、童星:《災害概念的再認識——兼論災害社會科學研究流派及整合趨勢》,《浙江大學學報(人文社會科學版)》2012年第2期。

⑤Alok Bhargava, Dean T. Jamison and Lawrence JLau, “Modeling the Effects of Health on Economic Growth,”JournalofHealthEconomics,vol.20, no.4, 2001, pp.423-440.

⑥Angus Deaton, “Health, Inequality and Economic Development,”JournalofEconomicLiterature,vol.41, no.1, 2003, pp.113-158.

⑦Michael Marmot, Sharon Friel, et al, “Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health,”TheLancet, vol.372, no.9650, 2008, pp.1661-1669.

⑧Erin Joakim, “Assessing the ‘Hazards of Place’ Model of Vulnerability: A Case Study of Waterloo Region,”ThesesandDissertations(WilfridLaurierUniversity/Canada), 2008, p. 34.

⑨B. L. Turner, R. E. Kasperson and P. A. Matson, “A Framework for Vulnerability Analysis in Sustainability Science,”ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences, vol.100, no.14, 2003, pp.8074-8079.

⑩Phil O’Keefe, Ken Westgate and Ben Wisner, “Taking the Naturalness out of Natural Disasters,”Nature, vol.260, no.5552, 1976, pp.566-567.