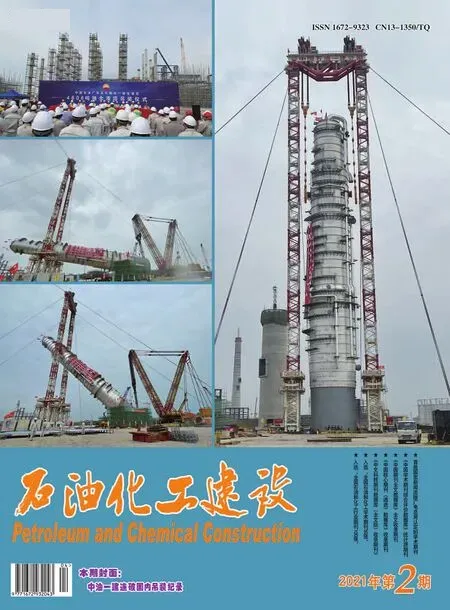

三機抬吊取料機主體結構

方玉海 劉志濤 王 東 劉相周

中國寰球工程公司 北京 100012

1 現場概況

取料機由人字形主體結構、行走系統、取料臂、卷揚機和控制系統等組成(圖1),安裝完畢的取料機行走在堆場的重型鋼軌上。

圖1 取料機主要部件圖

取料機主體結構分六段到貨,需在現場拼裝,拼裝后總重68t,跨度46m,高19.9m。其余各系統均為散件到貨,現場組裝。

根據現場實際情況及吊裝設備情況,制定取料機安裝順序為:重型鋼軌→行走系統(簡支端、固支端)組裝、豎立、固定→主體結構拼裝→主體結構吊裝、就位→取料臂安裝→卷揚機安裝→控制系統安裝。

2 工程難點

重型鋼軌安裝完畢后,開始取料機的吊裝準備工作。固支端的行走系統和主體結構通過焊接連接,簡支端的行走系統通過球鉸起到傳遞主體結構豎向力的作用。取料機主體結構和左右兩端行走系統連接完成前,兩端的行走系統均不能獨自豎立,需要使用行走系統自帶夾軌器和攬風繩將組裝完畢的行走系統固定,夾軌器限制行走系統沿鋼軌方向移動,攬風繩則用于固定行走系統。

行走系統示意圖如圖2 所示。簡支端行走系統結構簡單,安裝速度快;固支端行走系統結構復雜,安裝速度慢。為減少行走系統豎立后可能發生碰撞攬風繩、風載等因素帶來的風險,需要平衡行走系統與主體結構的安裝與拼裝進度,且三者需要同時完成。圖3 為行走系統和主體結構安裝/ 拼裝計劃。

圖2 行走系統

圖3 行走系統和主體結構安裝/ 拼裝計劃

現場可提供使用的吊車只有1 臺200t 履帶吊和2臺75t 汽車吊。從起吊到吊裝就位,除200t 履帶吊可以行走外,其余兩臺汽車吊,尤其是固支端行走系統側的汽車吊無法移位,使得現場的平面布置非常重要,需要在行走系統安裝、主體結構拼裝前對3 個組件的相對位置進行精確的布置與定位。

3 吊裝準備

3.1 吊裝過程受力分析

供貨商在設備組件表中給出了主體結構各段的重量和重心,并且在各段和和主體結構頂部、主體結構底部附近焊接了吊耳。通過主體結構的吊點與重心的相對位置計算(圖4 和圖5)發現,起吊時主吊車F1、輔助吊車F2 和F3 都受力,主體結構翻轉豎直后簡支端吊車F2 不受力。

圖4 重心計算

圖5 吊裝受力分析

3.2 行走系統的固定

行走系統的固定現場如圖6 所示,行走系統單側使用2 根鋼絲繩連接在地錨上進行固定,地錨與行走系統鋼絲繩拴結點之間各設置一個3t 倒鏈,用于和主體結構對口時進行行走系統垂直度的微調。

圖6 行走系統固定

3.3 吊裝立面圖

取料機主體結構翻轉豎直后,由于主體結構底部要避開攬風、焊接平臺等,兩側底部需要比行走系統各高1m,如圖7 所示。由圖7 的立面布置可知取料機主體結構翻轉豎直后和主吊車的位置關系,如圖8 所示。

圖7 吊裝立面圖

圖8 吊裝立面圖

3.4 吊裝平面圖

兩個行走系統中心連線必須與兩條重型鐵軌垂直。為使行走系統安裝與主體結構拼裝互不影響,設立各自獨立的工作區域,且行走系統地錨外緣與主體結構之間保留1m 的安全距離。經過多方案比選,確定了如圖9 所示的平面布置方式。該平面布置方式既保證3臺吊車能同時以最佳工況起吊,還使2 臺汽車吊在整個吊裝過程中變幅最小,保證吊裝穩定。

圖9 平面布置

本案例中關于鋼絲繩、卸扣、地基的計算與使用,屬于常規計算,不再贅述。

4 吊裝過程

(1)正式起吊前先進行試吊。試吊除檢查吊車、吊具、地基、結構自身受力與運行情況外,還需要將各吊車起吊重量與圖5 中的受力分析進行比較,確保各吊車受力在方案數據范圍內,有異常或偏差過大時要停止吊裝、查明原因、制定措施后重新起吊。

(2)吊裝過程中各吊車司機和吊裝信號工要及時向吊裝總指揮匯報荷載情況,由吊裝總指揮向各吊車信號工下達吊車動作指令。

(3)主體結構翻轉豎直后,核對主、副吊車荷載(按圖5 受力分析,簡支端的吊車受力F2=0)。

(4)將取料機主體結構翻轉豎直后,主、副吊車按方案行走和變幅,將主體結構吊移至就位位置。

注意主體結構與行走系統的連接順序為“先固支端、后簡支端”,固支端連接需要搭設焊接平臺,焊接平臺的高度不能高于圖7 中“行走系統+ 安全距離”的總高度。

5 注意事項

(1)本案例中吊車負載率均未超過70%,滿足三機抬吊關于負載率的要求,且有安全裕量。

(2)取料機行走系統與主體結構的相對位置非常重要,關系到吊裝能否順利進行,而且一旦開始安裝/拼裝,位置很難改變。因此,對各組件的安裝和拼裝位置一定要根據平面布置圖進行復核。

(3)各組件安裝和拼裝的區域要相互獨立,避免交叉作業帶來的安全風險。

(4)固定行走系統的攬風繩上要設置倒鏈,方便取料機主體結構與行走系統對接時進行微調。