琴曲《碣石調·幽蘭》的音律特色

○ 閻林紅

《碣石調·幽蘭》(下文簡稱《幽蘭》)是一首歷史價值很高的琴曲。現存樂譜是唯一一首用文字記錄而成的奏法譜,其音樂也十分古老。《幽蘭》在古琴史上又是一首特別的琴曲,與其他琴曲不同,它不像《梅花三弄》那樣旋律性強,優美上口;也不像《廣陵散》那樣具有敘事性,威嚴肅穆。《幽蘭》的旋律有些另類,音樂感受甚至有些寂靜、冷艷,其音高非習慣性的五聲音調,還有許多變化音,更添其曲調的獨特性。那么,該曲是因為“空谷幽蘭”的題材,使它如此獨特?還是《幽蘭》因譜前所記載有“絕妙楚調”以及《幽蘭》所處在魏晉六朝,使之在音律方面有如此不同的表現呢?本文以當代著名琴家、音樂學家吳文光先生打譜的《幽蘭》①參見吳景略,吳文光:《虞山吳氏琴譜》,北京:東方出版社,2001年。為例,從音律的視角對《幽蘭》獨特的內容進行探討,并思考吳文光先生打譜、演奏的《幽蘭》有哪些值得我們參考和借鑒的地方。

一、《幽蘭》的打譜與認知

《幽蘭》一曲,對于今天受過專業訓練、特別是經受過“新音樂”風格磨煉的演奏家來說,彈奏此曲并不復雜。但在半個世紀以前,對初涉《幽蘭》的琴人說來,除了要完成探索性的打譜外,還有忠實復原其音樂音響的任務,可謂是困難重重。

(一)《幽蘭》的打譜版本

現存最早的《幽蘭》古譜是唐代卷子本,由晚清考據學家楊守敬(1839—1915)于1885年在日本發現,由黎庶昌影摹傳回中國,琴家們對這首作品十分重視。20世紀初,京師著名琴家楊宗稷(1863—1932)曾率先進行開拓性的打譜,積累有《幽蘭古指法解》②參見楊宗稷:《琴學叢書》卷九,舞胎仙館藏本,琴譜一。《幽蘭減字譜》③參見楊宗稷:《琴學叢書》卷九,舞胎仙館藏本,琴譜一。《幽蘭四行譜》④參見楊宗稷:《琴學叢書》卷二十四,舞胎仙館藏本,琴鏡九。等成果。20世紀50年代,在中國音協的號召下,對《幽蘭》的研究再次提到重要的日程,由查阜西牽頭組織全國各地知名琴家共同參與打譜工作。經過三年的集中攻關,到1956年,能彈出《幽蘭》的琴人依次有徐立蓀、姚丙炎、吳振平、吳景略、管平湖、喻紹澤、薛志章七人⑤查阜西編:《幽蘭研究實錄》第三輯,北京:中央音樂學院民族音樂研究所,1957年油印本,第2頁。。《古琴曲集》⑥中國藝術研究院音樂研究所、北京古琴研究會編:《古琴曲集》,北京:人民音樂出版社,1962年。收錄了管平湖、姚丙炎、徐立蓀、吳振平四人的打譜版本。盡管有多位權威的琴家前輩打譜,流傳于世,20世紀70年代末,吳文光再次對《幽蘭》進行打譜,并演奏、錄制音頻、視頻,出版CD、DVD等形式的音像制品。這一系列成果的問世,為后學提供了極為寶貴的音樂文本、聲音、影像資料。

(二)《幽蘭》內涵豐富、音律復雜

《幽蘭》是一首內涵豐富,音律復雜的樂曲,在定弦法、古指法、音律、節奏、曲情、意境等方面無不展現著其獨特的音樂個性,也包含種種困惑。正因如此,部分琴家和音樂史學家對現今通行的個別打譜版本仍存在一定程度的不認同。《幽蘭》的音樂,旋律感不強,變化音又多,有些“難懂”。在對音高、節奏、句法的把握方面都有較多的難點。如果音樂處理不當,曲意難以準確表達,會有“吃力不討好”的感覺。正如梅庵派琴家徐立蓀(1896—1969)說:“《幽蘭》半音太多,徽位雖譜中注明,如:豆許及半寸許等,但按下時實難捉摸。所以尚須練耳。必耳之聽覺能辨半音而后才能按下有準則,而自不覺其音之乖異。”⑦查阜西編:《幽蘭研究實錄》第二輯,北京:中央音樂學院民族音樂研究所,1954年油印本,第22頁。對琴家來說,面對《幽蘭》心情是復雜的,至今仍是一首不輕易觸碰的曲子。樂譜影刻于光緒十年(1884年)之《古逸叢書》,即便“……還中土后,京師琴士輩出,亦不敢譜《幽蘭》”⑧黃旭東,伊鴻書,程源敏,查克承編:《查阜西琴學文粹·〈幽蘭〉古調初探》,北京:中央美術學院出版社,1995年,第57頁。。首位研究《幽蘭》的楊宗稷,早先曾希望他的老師黃勉之(1853—1919)來發掘《幽蘭》,但被拒絕。即使到了20世紀50年代,參與打譜的琴家仍感到難度極大,如琴家姚丙炎(1921—1983):“琴友中不僅習彈此操者極少,且愿聽此操者也乏人。”⑨姚丙炎:《我彈〈幽蘭〉》,查阜西編:《幽蘭研究實錄》第三輯,北京:中央音樂學院民族音樂研究所,1957年油印本,第3頁。再如蜀派琴家喻紹澤(1903—1988):“《幽蘭》文字譜,很不容易打出,……初打時,簡直摸不著音韻和節奏,后經反復久彈,始能勉強彈出。”⑩喻紹澤:《學習〈幽蘭〉的經過和減字譜的試譯》,查阜西編:《幽蘭研究實錄》第三輯,北京:中央音樂學院民族音樂研究所,1957年油印本,第40頁。

二、《幽蘭》定弦法古今音律有差異

如何解讀《幽蘭》,定弦法成為開啟它的第一把鑰匙。由于碣石調定弦法已失傳,樂譜中僅有調名而沒有定弦法的記述,在歷代琴調系統中也沒有碣石調的記載,因此,關于碣石調如何定弦,曾困擾琴家對《幽蘭》的解讀,并產生過許多討論。其中,有認為碣石調與唐代燕樂二十八調的“乞食調”或“雞識調”有關的?吳文光:《〈碣石調·幽蘭〉研究之管窺》,《中國音樂》,2000年,第2期,第27頁。;更有琴家薛志章:“……在打譜過程中,把各種調子都試過,疑難重重”?薛志章:《打譯〈幽蘭〉的報告》,查阜西編:《幽蘭研究實錄》第三輯,北京:中央音樂學院民族音樂研究所,1957年油印本,第44頁。。可以想見前人為《幽蘭》打譜所付出的努力:要知道古琴的“各種調子”多達三十余種,除去異名同實的結構也有二十七八種。一直以來,對碣石調定弦法的探索,存在“一弦黃鐘為宮”和“三弦仲呂為宮”相同結構的正調形式,還有“一弦黃鐘為宮”的慢角調等不同的結構形式。

(一)“一弦黃鐘為宮”的正調結構定弦法

目前,《幽蘭》曲采用的“碣石調”定弦法(見譜例1),其音列與古琴基本定弦“正調”結構相同,這是由楊宗稷最早研究確定的。他在音樂實踐中發現《幽蘭》譜中多用一弦十一徽(此音高為純律),而不用三弦散音,因此《幽蘭》的定弦為“用正調變音彈慢三弦一徽之調”(即借調)。

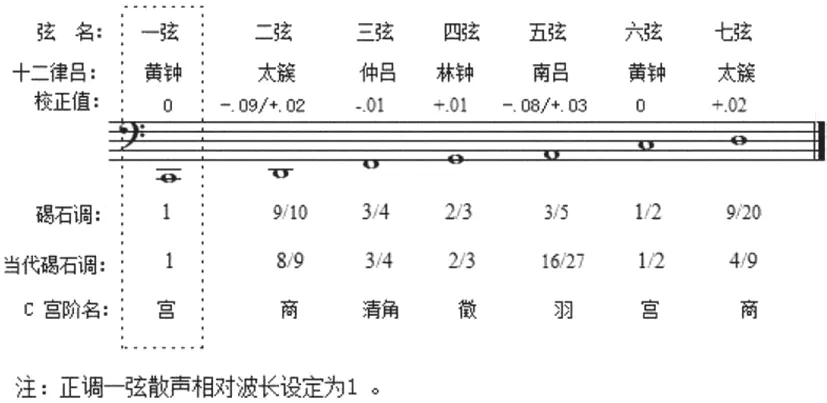

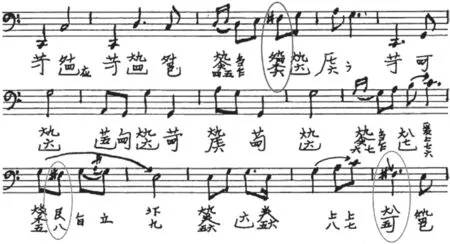

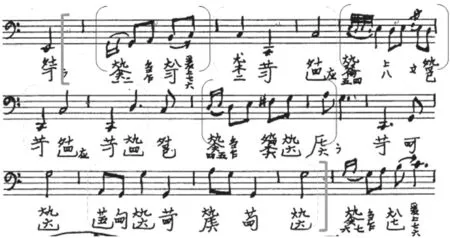

譜例1 “碣石調”定弦法

從音高序列上看,其結構與正調相同,但是碣石調是以一弦黃鐘為宮,三弦為“清角”。琴家姚丙炎認同并采用這種調弦法“一弦為宮借仲呂調彈之”?同注⑨。。吳文光對碣石調的解讀是:“但其音樂實質并不屬于以三弦為宮的仲呂均,而是借三弦為宮的正調定弦法來彈一弦為宮的黃鐘均曲調。”?同注?。這種以“一弦黃鐘為宮”的定弦結構,已為大多數琴人所認可。

在此,我們還要注意當代調弦法與古代的音律差異。在譜例1“‘碣石調’定弦法”列出了“碣石調”與“當代碣石調”兩組相對波長數據(即分數形式)進行比對。從相對波長(或相對弦長)來看,當一弦散聲為1的情況下,二弦(七弦)、五弦的相對波長數據古今音律是有差異的,古代的碣石調含有純律因素,一弦與二弦的音程值古代為“小全音”(0.91)、當代為“大全音”(1.02);一弦與六弦古代為“純律大六度”(4.42)、當代為“五度相生大六度”(4.53)。這是“碣石調”的調弦方式?指泛音調弦與按音調弦的差異。和調弦順序不同的原因所致。

從打譜版本來看,目前流傳最廣的“一弦黃鐘為宮”的《幽蘭》曲譜,一是出自管平湖(1897—1967)(簡稱管版,1958年中國唱片社曾為其錄制黑膠唱片,后被載入1962年出版的《古琴曲集》及2009年出版的《中國民族民族管弦樂古琴考級教材》);二是吳文光的版本(簡稱吳版,見《虞山吳氏琴譜》)。這兩個版本,也是多為高校承習的版本。

《幽蘭》確定“正調”定弦方式,為后來大多數琴家所認同。但是,用一弦為宮,還是三弦為宮,琴家們還有不同見解。喻紹澤認為:“關于定調一項,我是以三弦為宮的調法彈奏,音韻較一弦為宮優美些,節奏緩和。”?同注⑩。

此外,還有與“正調”不同的定弦法,如徐立蓀采用的是一弦黃鐘為宮的“慢角調”?“慢角調”,弦位音高“CDEGACD”,參見徐立蓀演奏譜:《幽蘭》,載于中國藝術研究院音樂研究所、北京古琴研究會編:《古琴曲集》第一集,北京:人民音樂出版社,1962年,第14頁。。其三弦為姑洗,該音與正調三弦仲呂相距一個律位(小二度)。這樣的定弦結果是,文字譜在三弦上的所有打譜音律解讀,其音高都將與正調三弦不同。

(二)“碣石調”定弦法尚未統一

琴家對“碣石調”定弦法的探索,多是用按弦撫彈的方式。從演奏法的角度出發,調弦結果不同,也會帶來一些不確定性因素,因此,“碣石調”調弦法沒有統一。

我們還應注意到音樂理論家陳應時先生對“碣石調”調弦法的研究?陳應時:《琴律學》,上海:上海音樂學院出版社,2015年,第62–68頁。。他的調弦順序如下:

第6步:三弦十一徽泛音與五弦十徽泛音同度相應(宮1)

盡管陳應時“碣石調”音列結構與正調相同,亦采用“三弦仲呂為宮”,但因定弦過程的差異,生律含有“純律”因素,如角音(純律大三度)、羽音(純律大六度)。

因此,到目前為止關于《碣石調·幽蘭》的定弦法,存在“一弦為宮”或“三弦為宮”的不同見解。在音列結構方面還存有“正調”“慢角調”等不同差異,同時在調弦過程中,古今音律在理論上還存有時代差異。

三、《幽蘭》的音律特色

《幽蘭》非尋常琴曲,它的音域之廣闊、音程之豐富、音位之眾多,在古琴曲中是非常少見的。它的音域達四個八度,尤其在古琴徽位上的用音非常廣泛,甚至包括徽外音高,如“十三外一寸許”“十三外半寸許”,可見其對音高的認識是十分精細的。

關于《幽蘭》的音律感受,20世紀50年代參與《幽蘭》打譜的前輩曾有這樣的認識,如姚丙炎在《我彈〈幽蘭〉》一文:“初彈《幽蘭》,常有用音拗而不入調之感,這主要原因是《幽蘭操》變音處太多所致,甚至有些變音極難分辨。”?同注⑨,第5頁。;再如薛志章在《打譯〈幽蘭〉的報告》一文:“……音位別致難定曲調;另外是指法特殊難定節奏。”?同注?。;三如琴家喻紹澤在《學習〈幽蘭〉的經過和減字譜的試譯》一文:“幽蘭一曲,音韻極古,又極復雜。因為它的細音很多,絕不能與其他琴曲相比。最可貴者,是它所有的音韻,為一般琴曲所沒有。這個曲子要緩彈,才能體會到其中的趣味。”?同注⑩。這些寶貴的經驗,使我們對《幽蘭》的音律特征有了基本的認識。

從結構方面來看,《幽蘭》結構段落清晰,共4拍(段)組成;在樂句方面,文字譜中常夾雜的“一句”字樣,作為斷句標識,將全曲分為46句。

下文將著重對《幽蘭》的特色音律、音程、特殊音高進行分析。正如前文所述,《幽蘭》的打譜版本有多種,但所用定弦法不同,對文字譜的指法、音位、音高等方面的解讀也有所不同,如管版《幽蘭》,對部分音律做了改動?原譜“十上半寸”改用“上十徽”、原譜“十二徽”改用“十徽八分”、原譜“按四弦十二徽”改用“按四弦十徽八分”;其他有“原譜中的‘半寸許’‘少許’‘兩豆許’‘豆許’等音位標記,都被省略未譯。此外,對音色、演奏指法也有改動。如原譜為‘散音’,改為‘泛音’”等。參見管平湖定譜《幽蘭》,中國藝術研究院音樂研究所、北京古琴研究會編:《古琴曲集》第一集,北京:人民音樂出版社,1962年。,而這種改動能否體現南北朝時期《幽蘭》的音樂原貌?本文采用被多數琴家認可的“一弦黃鐘為宮”(正調)定弦法,譜例分析之據本采用吳文光打譜的《幽蘭》與其演奏的音頻、視頻資料,輔以與他版《幽蘭》的對比,以期構建最接近南北朝時期音樂風貌的音律特色。

(一)音程特色

《幽蘭》一曲的曲調,之所以給人以特別的聽覺感受,與它旋律音程的構成有很大關系。

1.句頭“小六度”進入,滑向“減四度”

吳版《幽蘭》的開頭很特別(見譜例2),僅幾個音就呈現出“其音之乖異”的特點。樂曲的起音“C”以裝飾音的形式進入穩定音bA(偏音降Ⅵ級)?有專家認為bA與#G(#Ⅴ)可以互換。,形成“小六度”。采用“五正音”之外的bA為穩定音(骨干音),滑音至E構成減四度,這與傳統五聲音階的旋律進行很不同,這是否就是題解中所提示的“絕妙楚調”之特色?從楚國語言方面來說,楚語、楚音有較強的地域特征,與中原各國、各地區不同。孟子曾用“南蠻鴃舌”來形容楚人語音的奇特難懂。

譜例2 吳版《幽蘭》首句?同注①,第133頁。

2.句頭“小六度”與“純五度”的色彩差異

20世紀50年代,是《幽蘭》打譜的一個重要歷史時期。我們比對管平湖、姚丙炎、徐立蓀、吳振平四位先生打譜的第一拍音高會發現,與吳版不同的是,他們四人統一選用的是較為協和的純五度音程。《幽蘭》“其音之乖異”的特色在這幾個版本中并不顯見。(見譜例3)

譜例3 以管版《幽蘭》?同注⑥,第1頁。首句為例

吳版《幽蘭》,其句首音高與前人有明顯不同。從文字譜(見譜例4)的音高解讀上,“十上半寸許”,這是指十徽至九徽之間的“徽間音高”。由于古琴的徽位分布不均,各徽之間的距離并不相等,最小的徽間距離是0.5個全音(小二度),最大的徽間距離可以達到2.5個全音(純四度),因此徽間音高十分復雜。十徽的弦長比例是(純四度),一弦與二弦十徽的音高關系是純五度(),九徽、十徽之間的音程距離是大二度。但是“半寸許”被多位前輩琴家“忽略不計”,吳文光的解讀是二弦“九徽六分”比前輩打譜高出了半音,音差相距0.44個全音。綜上可見,不同琴家對于《幽蘭》文字譜的理解有很大出入。古琴打譜的可創作空間,在指法的節奏理解方面會有所差異,但如此明顯的音高差異,還是值得思考的,今天的《幽蘭》距南北朝時期的原貌有多少變化?

譜例4 《幽蘭》文字譜首句

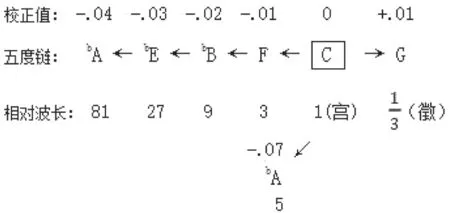

我們再看兩個不同音高在生律法上還有哪些不同。以C音為宮,按照五度相生關系,屬方向生律1次產生一個純五度。下屬方向需要生律4次產生小六度。(見圖1)從旋律進行來看,bA應是純律音高。

圖1 C-G與 C-bA的生律關系圖

如果從聽覺感受來說,把第一拍改為純五度,它的音高是向屬音方向生律的,音響色彩方面是趨于“陽性”的明亮色彩。為什么對《幽蘭》音樂感受是清冷,應該與它的“反生法”向下屬生律的陰性色彩有關。而且,這也是《幽蘭》用偏音作為穩定音的例句,在古琴以“五正音”為其代表的調弦法來說,《幽蘭》的偏音應用與同時代琴曲極為不同。其他音高較典型偏音用法的還有“#F”,詳見后文。

此外,在《幽蘭》的第一句音高方面,還用到了琴曲不常用的徽外音高?指古琴十三徽以外的音高。此處,指下暗徽。。關于徽外音高,晚唐著名琴家陳拙在《琴籍》中,曾將古琴十三徽之外的琴首尾,劃分為“上暗徽”(岳山至一徽)、“下暗徽”(十三徽至琴尾龍齦),這說明古琴在唐代對十三徽以外的音高已有明確的認識和區分。《幽蘭》中所使用的徽外音高,不僅是其音律的一個獨特之處,同時也反映了古琴在南北朝時期,音高應用方面的嘗試,包括十三徽以外的音高所進行的“開發與使用”。《幽蘭》即是音樂實踐的一個例證。

3.以“宮”作落音的“合尾式”樂段

《幽蘭》四個拍的結尾都是我們所熟悉的“合尾式”結尾。樂段落音前,有連續的裝飾音音型撥奏,半音上行,情緒激烈,最后結束在宮音上。(見譜例5)

譜例5 吳版《幽蘭》第一拍結尾

上例中,小三度、大三度、純四度裝飾音程,連續撥奏5拍,裝飾音(作為低音)保持不動,大指級進上行(由十二徽上行到十徽)。這看似尋常的音程結構,需要兩個手指控制音高,試想在南北朝時期,古琴的演奏技法之高超。在第二、三段結尾,都出現了第一段的結尾音型,這種帶有激蕩情緒的樂段結尾,形成了“合尾”特點。在第四段曲終,“合尾”采用了變化重復結尾,其音型仍與第一段結尾相同,但音程關系改變為純四度(#f-b)、減五度(#f-c1)裝飾性音程,連續撥奏5拍。這種帶有變化音的連續撥奏的旋律音程,在四個樂段的結尾處交相呼應,很有特色。吳文光在演奏方面,對這幾個“合尾”在音樂處理,根據各拍音樂形象的不同,有“憂憤”的情緒表達,也有“奮進”的情緒變化。

(二)《幽蘭》中的特殊音高—“#F”在不同弦位上的應用

《幽蘭》在五正音的基礎上用音多達11個,即使對于近代琴曲來說,它的用音之豐富,也非常突出。(見譜例6)

譜例6 《幽蘭》所用音高

(注:空心符頭為散音)

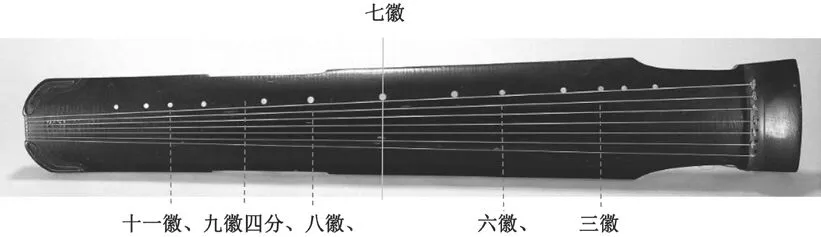

上列音高中有較多的偏音應用,其中最為常用的是“#F”,而這個音,是燕樂音階的重要標志。古琴有一弦多音的特點,使得相同音高可以在不同琴弦、不同音位上出現,用音十分豐富。而《幽蘭》在相同音高、不同音位方面的用音,可以說達到了極致。下面以《幽蘭》中的特殊音高#F為例,看其在不同琴弦、不同音位的多處應用。

1.六弦、五弦上的“#F”

按照#F音高出現的順序,首先是“六弦·九徽四分”?同注①,第133頁。,奏法為右手食指抹六弦,左手名指按“九徽四分”;其次是“五弦·八徽”?同注①,第133頁。,奏法為右手中指勾五弦,左手大指按“八徽”。減字譜如下:

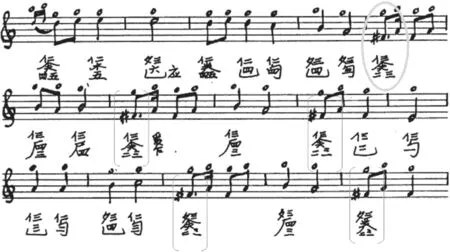

對照吳文光打譜的五線譜,“六弦·九徽四分”是第一個#f(見譜例7,第1行圈中);“五弦·八徽”是第二、第三個#f(見譜例7,第3行圈中)。這兩個音位的高度是一致的,都是小字組。

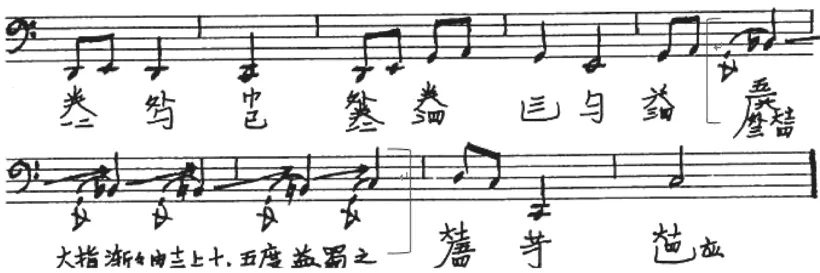

譜例7 吳版《幽蘭》第一拍?同注①,第133頁。“#F”的兩個音位

2.七弦上的“#F”音高

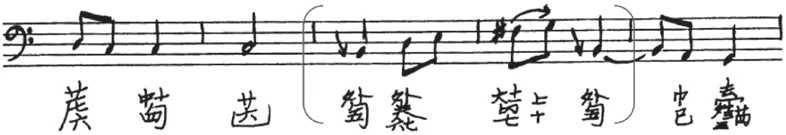

《幽蘭》旋律中的“#F”,在七弦上有三個按音音位,分別是:“七弦·十一徽”(#f)、“七弦·六徽”(#f1)、“七弦·三徽”(#f2)。減字譜是:

指法分別為:罨yǎn,僅左手大、中、名三指俱用按“十一徽”得聲;右手挑七弦,左手大指按“六徽”;右手挑七弦,左手大指按“三徽”。

3.二、三弦上的“#f1”小字一組音高

右手指法:“全扶”二三弦,左手食指按“三徽”。(見譜例8)

譜例8 吳版《幽蘭》第二拍?同注①,第135;141;137;140頁。

以上譜例中,以#f1為主音的連續小三度重復音型、重復句式頻繁出現。如果說《幽蘭》旋律性不強,但這幾個重復性樂句極為上口,并且是《幽蘭》泛音較有特色、容易記憶的樂句。

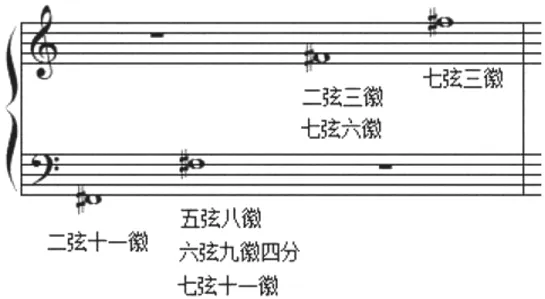

4.“#F”在“二弦十一徽”上實音與泛音的音域差異

弦長比例決定音的高度。#F 實音與泛音同在古琴的下準區域“二弦十一徽”(),音位相同,但高度不同。(見譜例9)

譜例9 吳版《幽蘭》第四拍“二弦十一徽”泛音?同注①,第135;141;137;140頁。

#fa泛音高度是小字一組f1,同樣的徽位實音是低兩個八度的大字組F。(見譜例10)

譜例10 吳版《幽蘭》第二拍實音?同注①,第135;141;137;140頁。

相同音位,可以有不同音域、音高,這是由于琴弦振動的原理不同,造成的音色有別、音區各異。

5.#F八度雙音

“碣石調”定弦法是以五聲音階為基礎,二弦與七弦的散音構成八度關系。因此,在二弦與七弦十一徽,可同時奏出#F“八度”泛音(指法“大撮”)。(見譜例11)

譜例11 吳版《幽蘭》第四拍“八度”泛音?同注①,第135;141;137;140頁。

上例中含有#F“八度泛音”進行,旋律呈級進下行。該句處于第四拍的結尾部分,情緒激昂。此外,《幽蘭》中有大段的泛音進行,一方面泛音奏法得益于琴徽的設置,另一方面說明在魏晉時期泛音已作為古琴的重要表現手法。《幽蘭》如此自如地演奏泛音,說明這個時期樂器發展的成熟。

《幽蘭》#F音位豐富,表現出古琴“同聲異位”的樂器特點,下面將#F所出現的弦名、音位等進行匯總比較。

表1 《幽蘭》#F音高的弦序、譜字、徽位、相對波長、音域、音律一覽表:

從表格中可以看到,#F音在五條弦(二、三、五、六、七弦)上都有使用,它們的共同特點是各弦的弦長比都在五等分上,如三()、六()、八()、十一()徽,都是含有純律因素的音高,唯獨六弦的“九徽四分”是一個中立音。(見圖2)

圖2 #F音在古琴上的各個音位

如譜例12所示,#F七個音位的音高,可以看出它們所處的音域。4個不同的音高,有不同的弦序、徽位。從中可以看出古琴樂器上相同音律,存在有多種音位,其音律色彩豐富。通過#F按音、泛音的實例,可以看出《幽蘭》在音高應用方面所做的精心設計,以及對樂器性能的發揮。

譜例12 《幽蘭》#F七個音位的音域

四、《幽蘭》的旋律特色與跌宕樂句

《幽蘭》的內容表現孔子周游列國不得重用,于幽谷中看到盛開的蘭花,所產生的感慨與復雜的心情。音樂所傳達的信息是非常深沉厚重的,有較強的藝術感染力。盡管《幽蘭》采用的是五正音定弦,但旋律中卻使用了大量的偏音、大跳音程以及裝飾性的倚音、滑音。其音樂情緒內斂而又富于變化,抒情中又不失跌宕起伏。

(一)級進式“平穩”句式

1.樂句級進式音階上行,句尾八度大跳相互對應

譜例13中旋律是以級進上行為主的“平穩”句式,句尾結束在宮、徵音,常常用八度“大跳”音程對應的關系,加強句尾的穩定感。《幽蘭》樂句起音,常有裝飾性的“倚音”(古琴指法有“全扶”“雙輪”等對音符數量、上下行有更為細致的區別),如上例第一行,兩個分句的句頭,分別用了“全扶”和“雙輪”。都是采用“倚音”級進的形式來推進音階上行的。

譜例13 吳版《幽蘭》第一拍?同注①,第133;134頁。

2.同音重復句式

《幽蘭》旋律中,有許多跳進音程“不上口”的旋律,但也不乏簡易明了的句式。如:同音重復與級進,反轉八度后再次重復進行這樣的句式。

在第三拍,有同音重復(含有八度)進行的句式,幾小節后又有高低八度呼應樂句。?參見吳景略,吳文光:《虞山吳氏琴譜》,北京:東方出版社,2001年,第138;134頁。

(二)偏音的應用與“跌宕”句式

1.偏音(#fa、si)上的滑音與大跳音程

譜例14是#fa上滑音到sol后,下行四度到下滑音re,大跳音程g-d。此外,還有“減五度”(f-B)、“純五度”(c-F)等多種大跳音程,落音常帶有下滑音。?參見吳景略,吳文光:《虞山吳氏琴譜》,北京:東方出版社,2001年,第138;134頁。

譜例14 吳版《幽蘭》第一拍?同注①,第133;134頁。

2.以偏音為骨干音的樂句

譜例15這種含有下滑音的B、#F在第三拍中時有出現,成為《幽蘭》的特色音調。

譜例15 吳版《幽蘭》第三拍?同注①,第139;139頁。含有下滑音B與#F

3.連續的大跳音程造成旋律不穩定感

《幽蘭》旋律中,連續的大跳音程進行伴隨變化音,造成了旋律的緊張、起伏與跳躍。第三拍中就有不少連續的大跳音程,如帶有下滑的B音七度大跳、#F四度跳進。(見譜例16)

譜例16 吳版《幽蘭》第三拍?同注①,第139;139頁。含有七度、四度音程的跳進

第一個音是帶下滑的B音的,第二、三小節是帶下滑#F的,它們都處在節拍重音上,并且是連續的大跳音程。此外,在第三中還有含純五度、純四度的大跳音程,也造成旋律大起大落的效果,音調個性鮮明。

《幽蘭》全曲音樂典雅、內斂而又情緒起伏。第二、三拍有大段泛音和跳進音程,旋律跌宕起伏。樂段結尾處的“裝飾音撥奏”有種撞擊心靈的感覺,在音樂表達上,似悲而又不傷。綜前文所述,我們從《幽蘭》的音程構成、級進與跳進、偏音用法等,對這首樂曲的基本特征有所了解。需要指出的是早期的琴曲有聲多韻少的特點,如《酒狂》《廣陵散》。《幽蘭》雖與之有共同之處,但在滑音上的應用較為豐富。在調式構成方面,《酒狂》《廣陵散》的用音是以五正音為主要表現內容,而《幽蘭》則是在偏音上有較多的運用,甚至偏音還作為節拍重音、骨干音來使用,這些都成為《幽蘭》的音律個性特征。

五、對《幽蘭》古曲的挖掘還有待深入

《幽蘭》古曲的“古”表現在許多方面。如樂曲來源,相傳為孔子所作。關于樂曲的流傳,唐代大詩人白居易曾就《幽蘭》在唐代已出現流傳的盛況,作有《聽幽蘭》一詩:“琴中古曲是《幽蘭》,為我殷勤更弄看。欲得身心俱靜好,自彈不及聽人彈。”《幽蘭》的古老性還表現在“碣石調”定弦法、音律用法、古老的指法等,這其中尚有未挖掘的寶藏,還有深入探討的必要。古琴的指法蘊含著節奏、音高,甚至是旋律。對指法的解讀,會直接影響到旋律特色。由于《幽蘭》中記述的古指法,其型繁復、古奧,已與當今的演奏符號相距甚遠,難以辨認。因此,對古指法的研究也是《幽蘭》的重要內容之一。我們已看到前輩楊宗稷所著《幽蘭古指法解》、管平湖所著《古指法考》,都為《幽蘭》的解讀提供了頗具價值的參考。

關于《幽蘭》音律譜字的改動,也是一個值得深入思考和研究的問題。20世紀50年代是《幽蘭》打譜的“高峰”時期,但是,對樂譜闡釋存在音律改動問題,這種音律改動在50年代的打譜中并非個案。前文我們從吳版《幽蘭》,也可看出在音高譜字的認定、樂曲的斷句和在曲情、意境方面,與前人有所不同。值得我們后輩琴人關注和研究。

《幽蘭》“非五聲性”的調式特點,在音樂斷句、節奏節拍方面是個難點。有言道“節奏是音樂的靈魂”,因此對旋律節拍重音的理解直接關乎曲意和音樂形象。在已出版的《幽蘭》譜中,有關節拍方面,幾位前輩的記譜,僅有樂句劃分,沒有節拍劃分。吳版《幽蘭》有小節線的提示(小節線畫了一半),基本節拍是拍,并混合有拍。這也是值得我們在日后的理論研究、實踐練習和演奏中不斷摸索、相互交流,或可達成“共識”,或可形成“個人風格”的方面。

在演奏處理方面,吳版音符之間相互關系的處理,對句式的劃分,甚至是“重組”,使這首“難懂”的《幽蘭》具有可聽性,其音樂性較強,音樂層次表現充分。該曲在曲意上與原題解所表現出孔子受挫的復雜心情相吻合。吳版《幽蘭》曲風典雅,句法清晰,趣味性、邏輯感強,音樂處理引人入勝。對于如何精準的詮釋《幽蘭》,吳文光說:“我們更需要的是從定弦、斷句、調式、調性、情緒和形象上更深入細致的研究和探索,包括在演奏技巧方面的研究。”?吳文光:《〈碣石調·幽蘭〉系列研究論文(王德塤)讀后》,《中國音樂》,1993年,第4期,第32頁。這應是今后對《幽蘭》更進一步研究的重要提示。

結語

《幽蘭》為魏晉時期風格的琴曲。自漢代張騫出使西域帶回《摩訶兜勒》起,到魏晉北方“胡族”等少數民族大舉進入中原,這個時期正是民族大融合的時期,華夏正聲也在逐漸接受少數民族音樂的影響。但是,從《幽蘭》序中提到的“絕妙楚調”,譜后記有“楚調”一詞,再有南朝劉宋詩人謝惠連《雪賦》中有“楚謠以《幽蘭》儷曲”之記載,說明《幽蘭》最早是“楚調”中的著名歌曲。楚地在魏晉時期的版圖,不僅指現在的湖北,還有湖南、江西等地。《幽蘭》旋律中包含大量變化音,不協和音程,旋律也已超越五聲音階,多處偏音#Ⅳ、bⅥ、Ⅻ已成為樂句的骨干音,特別是大跳音程的頻繁運用,反映古琴在這個時期音律豐富多樣化的特點。即便到21世紀,《幽蘭》“其音之乖異”仍還不為人們的聽覺所習慣。盡管如此,《幽蘭》仍屬于漢族清商系統,帶有雅樂古音階的特點。因此,《幽蘭》與華夏音樂是一脈相承的。

《幽蘭》所表現出的獨特性無疑是研究魏晉六朝音樂風格的珍貴材料。它的音樂很“雅”,在眾多琴曲中,它在音樂形態方面(旋律、節奏、句式)與眾不同。它在音高方面的應用,充分發揮了樂器性能,音樂中大量使用的泛音,包括雙音泛音,說明泛音早已成為古琴的重要音樂語言。吳文光先生打譜的《幽蘭》樂曲,闡釋出幽蘭的清新、孤芳自賞的狀態,使我們對魏晉南北朝時期的琴曲,又有新的認識。