利用類Fenton氧化改進污水廠污泥生物瀝浸工藝研究

張慕詩,林珍紅

(1.福建船政交通職業學院,福建福州350007;2.閩江師范高等專科學校,福建福州350007)

隨著我國工業進程不斷加快,污水廠能夠轉化工業生產中的廢水,實現廢水的循環利用過程[1]。但在建設過程中,污水處理廠也成為了阻礙生態發展的重要因素,在有效轉化污水廠的廢水時,污泥污染處理問題日益凸顯,并形成了大量亟需解決的問題[2]。

國內在研究生物瀝浸技術起步較晚,以我國地域特征作為劃分指標,得到了不同的生物特征區域,構建了多種污泥處理工藝,并在實際處理過程中,優化并增強了處理效率[3]。

1 利用類Fenton氧化改進污水廠污泥生物瀝浸工藝研究

1.1 利用類Fenton氧化改進污泥濃縮過程

污水廠中污泥夾帶著大量的固體顆粒,所以在改進污泥濃縮過程時,利用機械脫水前邊加入類Fenton試劑邊攪拌邊澆入的方式,增強污泥固體顆粒之間的孔隙。為了控制類Fenton試劑的反應速率,在固定的機械攪拌周期內,加入500mL的過氧化氫,控制類Fenton試劑與污泥中有機污染物之間迅速發生反應,嚴格把控污水廠中污泥的氧化反應過程,并平衡污泥中形成的磷負荷[4]。在攪拌濃縮過程中,為了控制污泥濃縮過程中產生的元素流失,結合不同污泥類型采用有帶式的壓濾脫水機處理污水中存在的污泥。在改進污泥濃縮過程后,干化處理污泥生物浸染過程。

1.2 干化處理污泥生物浸染進程

濃縮處理污水中的污泥后,污泥呈顆粒狀,內部存在的廢水與固體顆粒被去除,有機物處于靜態且被消除一部分,污泥中的致病微生物還處于游離狀態。所以在干化處理污泥生物侵染過程時,采用對流傳導與熱輻射干化兩種方式處理污泥,設定熱處理周期,并在一次熱處理周期結束后,采用熱對流的方式排出有機物無氧呼吸產生的氣體。待污泥反應趨于穩定時[5]。采用厭氧菌消化法,將污泥中的微生物處理為性質更加穩定的化合物。干化處理完畢后,測定污泥中單位面積內存在的氮磷鉀,并針對該分部物質,設計瀝浸工藝。

1.3 完成瀝浸工藝的設計

在經上次處理后,采用減量化的方式,按照單位面積數值,加入質量分數為0.5mol/L的氫氧化鈉,調制成含水率為50%的處理試劑,采用沉淀氣浮的處理方式將含有污泥的試劑含水率處理為35%,采用壓力過濾的方式將污泥處理為干化床。為了增強瀝浸工藝的含水率,在石灰粉均勻混合后,采用板框式調理方式,將污泥處理為固液分離的狀態[6]。將固液分離式的污泥放置在35℃的恒溫箱中,采用好氧式的堆肥,不斷分解污泥中殘留的有機物,最終完成對污泥瀝浸工藝的設計。

2 工藝效果驗證

2.1 污泥采集點布設

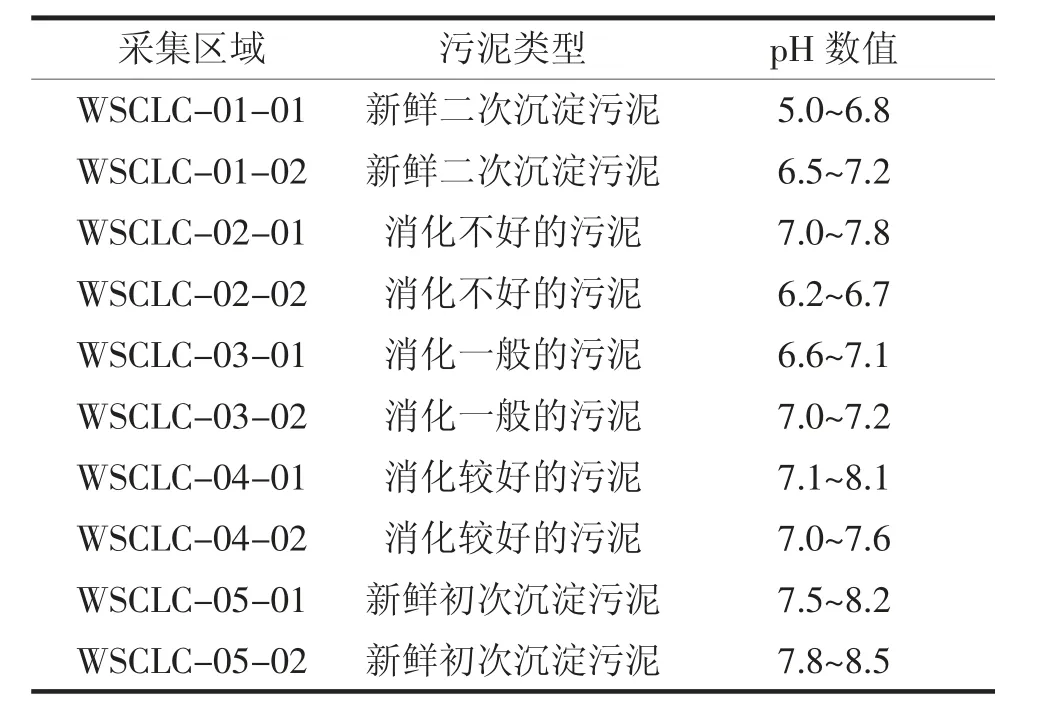

污泥樣本源自相同空間區域內的五個污水處理廠,在每個污水處理廠內設定4個污泥采集點,采集點的污泥采集規格為3m×3m,在相鄰較近的污泥采集區域之間,采用邊長為0.5的石灰磚間隔開來,在污泥底部采用深土工膜將采集的污泥與采集點分離。測量采集得到污泥的pH數值,不同采集位置的污泥pH數值結果如表1所示。

表1 采集污泥的pH數值

以表1所示的污泥樣本數據,在經歷焚燒、脫水、干化處理后,降低污泥中的含水量。在測定污泥樣本中的水分后,按照體積比為2∶1混合污泥與煙末,混合處理完畢后,采用Sposito浸提法處理配置完畢的污泥樣本,準備的實驗試劑及處理方法如表2所示:

表2 處理試劑名稱及處理過程

基于表2實驗準備,將污水廠污泥試樣設置成為長條垛體,準備兩種傳統瀝浸處理工藝與所設計的瀝浸工藝進行工藝測試,并準備一組測定實驗組作為標準對比,評定三種瀝浸工藝的性能。

2.2 測定結果及分析

基于上述實驗處理過程,對應不同類別的污泥,設定每種類別污泥的實驗處理次數為10次,以三種生物瀝浸脫水率作為測定結果,對比設定的標準對照組的脫水率數值,最終三種生物瀝浸工藝的脫水率結果如表3所示。

表3 三種瀝浸工藝脫水率結果

在三種瀝浸工藝的控制下,以三種處理工藝10次平均脫水率數值作為最終的實驗結果,根據表3中的各項數值可知,傳統瀝浸工藝1的脫水率數值在24%左右,實際脫水效果最差,傳統瀝浸工藝2的脫水率數值在31%左右,與對照標準的脫水率數值相比,該種工藝的脫水效果較佳,而所設計的瀝浸工藝的脫水率數值在42%左右,與兩種傳統瀝浸工藝相比,實際的脫水率數值較大,與標準脫水率數值相差不大。

3 結束語

類Fenton氧化是一種有效的氧化處理方式,能夠有效地處理污泥中殘留的污染物,為增強污泥處理效果,設計一種類Fenton氧化改進污水廠污泥生物瀝浸工藝,能夠有效地改善傳統瀝浸方法處理試樣含水率過小的問題,為今后研究污泥處理過程提供理論支持。