電力系統脆弱線路辨識研究現狀

劉志剛,張 喬,何曉鳳,范文禮

(西南交通大學電氣工程學院,四川 成都 611756)

電力系統是現代社會中最復雜的人工網絡之一,在社會經濟發展中發揮著重要作用.2018 年3 月21 日,巴西欣古換流站交流側斷路器故障,該斷路器跳脫引起電網發生連鎖故障,導致巴西北部和東北部電力系統與主網解列,約14 個州發生大停電,負荷損失18 000 MW,造成全國約1/4 的用戶斷電[1].2016 年9 月28 日,臺風、暴雨和冰雹等惡劣天氣襲擊了新能源發電比例高達48%的南澳大利亞電網,最終導致了南澳大利亞州全州大停電,并且50 h 后才恢復供電[2].研究表明,像上述電力系統大規模停電事故[3-6]是由連鎖故障造成的.文獻[7]在對美國-南加拿大的電網仿真中指出,級聯故障通常可以傳播至初始故障很遠的距離,其中少數臨近與初始故障區域的脆弱線路在故障傳播過程中起著推波助瀾的作用[8].從電力系統安全穩定的角度出發,脆弱線路的尋找是了解連鎖故障傳播路徑的基礎,并且對連鎖故障的傳播起決定性作用.因此,如何快速識別電網中的脆弱線路對尋找連鎖故障阻斷策略、提高系統的安全運行水平和預防電網大停電的發生有著重要意義.

1 電力系統脆弱線路辨識方法總述

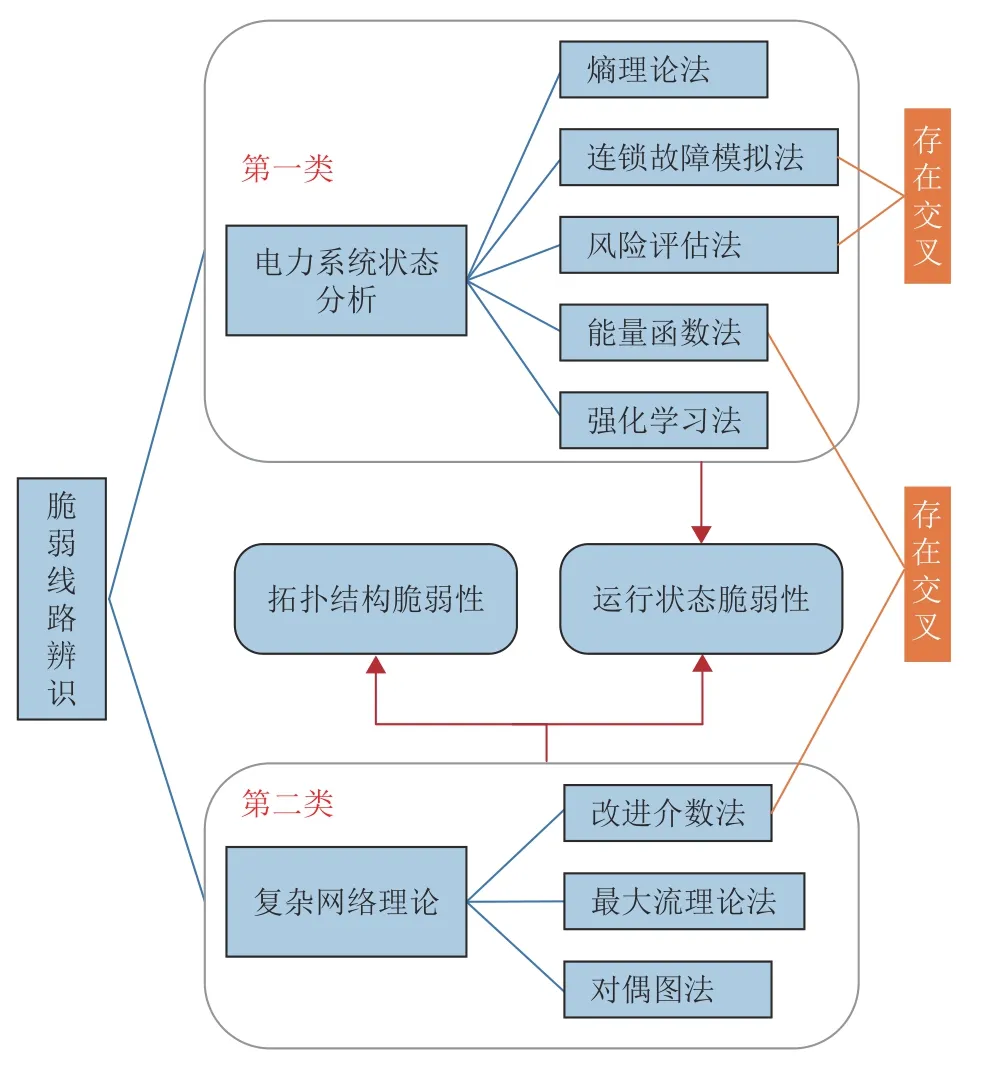

各國學者在電力系統脆弱線路的辨識或搜索工作中作了很大努力,致力于尋找連鎖故障傳播過程(如圖1 所示,圖中,sf,e和sf,a分別表示第f級故障的子序列e和子序列a,f=1,2,3,e,a∈N;)中隱藏的脆弱線路.從電力系統運行狀態和拓撲網絡結構入手,主要成果大致可分為兩大類(如圖2 所示):第一類是基于還原論的電力系統狀態分析,該類方法以穩態潮流計算或暫態能量為核心,利用確定性或概率方法來描述電網連鎖故障傳播過程,結合熵理論、能量函數理論、連鎖故障理論、風險評估理論以及強化學習理論對脆弱線路進行辨識;第二類是基于復雜網絡理論的辨識方法,復雜網絡理論提出很多網絡性質(如小世界[9]和無標度特性[10])和元件統計性質(如度、介數、聚類系數)來分析網絡的動力學行為,并利用改進介數、最大流理論和對偶圖法對脆弱線路進行辨識.第一類方法更多的是從系統運行狀態的角度對系統進行脆弱線路辨識,沒有直接考慮系統的拓撲結構;第二類首先從純粹的拓撲結構脆弱性評估改進至結合系統運行狀態和拓撲結構的脆弱性評估.

圖1 連鎖故障發展過程Fig.1 Development of cascading failure

圖2 脆弱線路辨識方法分類Fig.2 Classification of vulnerable line identification methods

歸納整理了以上兩類研究成果,并對各種方法的優缺點進行了分析比較.需要指出的是:其中的一種方法可能具有多個組合特征,某些方法之間可能存在少量交叉,如連鎖故障模擬法和風險評估法、能量函數法和改進介數法,本文只是按其主要特點和貢獻對其進行分類.最后展望了電力系統脆弱線路辨識的下一步研究課題和方向.

2 基于電力系統狀態分析的辨識方法

基于電力系統狀態分析的辨識方法立足于電網靜動態特性,以穩態潮流計算或暫態能量為核心,利用系統受擾后狀態變量的變化,結合其他相關方法理論來辨識脆弱線路.總結了熵理論方法、連鎖故障模擬法、風險評估法、能量函數法以及強化學習法等5 種方法在電力系統脆弱線路辨識中的研究現狀.

2.1 熵理論法

熵理論源于熱力學第二定律,它度量的是系統的無序度,被廣泛地用于描述系統的不確定性和穩定性.其基本公式如式(1).

式中:H為熵指標;Ps為信息源中第s種信號源出現的概率(s=1,2,···),lnPs可理解為第s種信號源帶來的信息效應;C為常數.

熵的宏觀意義是系統能量分布均勻性的一種量度,可以表示物體所處狀態是否穩定及系統變化的方向,系統能量分布越是均勻,熵越大;反之,則熵越小.電力系統是一個高階、非線性、強耦合的復雜系統,電力系統處于平衡狀態時,系統內的能量分布比較均勻,能量熵值較大.當電力系統在不確定的外部環境下受到干擾時,會給電力系統注入負的能量熵,使電力系統的自身平衡受到破壞.由于電力系統本身具有一定的調節能力,它可以消除使得能量聚積的負熵,但當系統的自身調節能力不能抵消由外界干擾帶來的能量負熵時,電力系統就面臨崩潰[11].由此,可以通過熵理論對電力系統中脆弱線路進行辨識.

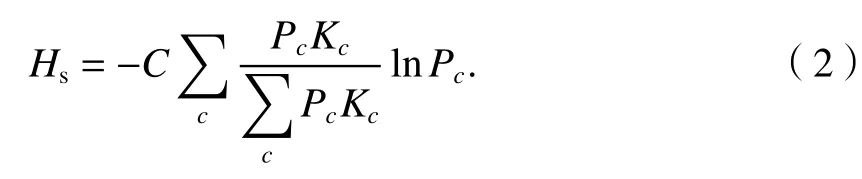

文獻[12-13]考慮線路抗沖擊能力和斷線后的潮流重新分配對系統產生的影響,對電力輸電線路建立了基于線路潮流轉移熵和線路潮流分布熵的綜合模型.量化了擾動對系統沖擊的聚集度與均勻度,但其沒有考慮線路容量是否越限.為此,考慮線路容量越限的增量潮流熵模型被提出[14-16].文獻[17]又提出了基于效用風險熵理論的線路脆弱性評估模型,定義了以元件c(c=1,2,···)的概率Pc分布和價值系數Kc為核心的元件效用系數,如式(2)所示.

為了提升仿真速度,文獻[18]通過補償法將線路開斷轉化成兩端節點的虛擬注入功率擾動,將線路評估問題轉化為節點評估問題,利用信息熵對脆弱線路進行辨識,其優點在于不需要進行多次潮流計算,可以實現在不同運行方式下的快速在線評估.此外,文獻[19]結合熵理論和隨機矩陣理論,利用變異系數構建了脆弱線路辨識模型.

綜上,基于熵理論的電網脆弱線路辨識方法主要考慮了系統受擾后,沖擊潮流對系統的影響.系統對潮流沖擊的調節能力主要取決于3 個方面:1)沖擊潮流的大小;2)沖擊潮流在電力網絡中的分布情況;3)電力系統本身抵抗潮流沖擊能力的大小.在線路脆弱度評估方面,實質上都是利用價值系數對熵理論進行了補充和改進,將以上3 個因素考慮其中,由此來確定系統中存在的脆弱線路.

2.2 連鎖故障模擬法

電力系統發生的大停電事故很多是由于輸電網絡中某一(些)元件故障后引發大范圍潮流轉移,從而引發連鎖故障的發生,為了探究連鎖故障發生過程和電網的自組織臨界特性,以OPA(ORNL-PSERCAlaska)模型[20]為代表的一系列連鎖故障仿真模型相繼被提出,如改進的OPA 模型[21-24]、Manchester 模型[25]、AC OPA 模型[26-28]、多時間尺度模型[29-30]等等.學者基于這些模型對連鎖故障進行仿真,利用仿真過程中系統狀態變量的變化來辨識脆弱線路.

文獻[31]考慮發電機調速的動態潮流連鎖故障模型,根據潮流計算推導出電壓穩定運行的閾值,并通過該指標在模擬連鎖故障的過程中辨識出了脆弱線路.文獻[32]在OPA 模型的基礎上,基于電力系統靜態安全域的思想建立了電力線路脆弱性評估模型.文獻[33]基于連鎖故障鏈,將電網支路之間的連鎖故障影響以及當前線路故障導致的失負荷率作為衍生網絡的邊權重,由此建立有向衍生網絡,在此網絡的基礎上采用加權超文本誘導的主題搜索算法來評估節點重要性.文獻[34]運用線路的運行可靠性模型來生成連鎖故障事故鏈集合,考慮影響薄弱環節的3 個指標——失負荷概率、電能不足期望、停運線路期望,運用層次分析法得到系統薄弱程度的綜合指標,并由此指標來識別連鎖故障過程中的薄弱環節.然后有學者又利用合作博弈論評估了事故鏈中各成員線路的脆弱性[35].此外,文獻[36-37]在線路運行可靠性模型的基礎上,考慮了電網運行狀態和保護裝置可靠性對連鎖故障的影響,運用蒙特卡羅方法對線路進行概率斷開,以此生成連鎖故障鏈數據庫,然后運用FP-growth(frequent pattern-growth)算法進行事故鏈頻繁項的挖掘,但其算法僅僅挖掘出了事故鏈頻繁項,并沒有指明事故鏈的傳播順序.

綜上,該類方法主要從兩個方面進行思考,一方面利用連鎖故障過程中系統狀態變量的變化,如文獻[31-32];另一方面,利用對連鎖故障過程起推波助瀾作用的事故鏈,結合其他相關理論進行線路脆弱性辨識,如文獻[34-37].需要指出:此類方法能夠直接或間接地把握電力系統的運行狀態,辨識結果具有很大的實際意義,但連鎖故障的模擬需要花費很高的時間成本.

2.3 風險評估法

風險是介于安全與毀滅之間的一個特殊中間階段,風險理論研究的是事件導致危害的可能性和這種危害嚴重程度的理論[38-39].一般情況下,風險由事件導致危害的可能性和危害的嚴重程度的乘積表示,定量地表示如式(3).

式中:t為某個時刻;P(t)為事件發生的概率;S(t)為事件的嚴重程度;R(t)為風險值.

電力系統故障的原因可大致分為以下幾點:1)系統電壓崩潰;2)線路過載;3)系統頻率跌落.文獻[40]考慮了系統電壓崩潰的概率及電壓崩潰后造成事故的嚴重性,確定了系統節點風險指標,評估了系統的薄弱區域.文獻[41-43]模擬了網絡線路功率過載及失負荷情況,建立了線路過載及失負荷的概率模型,并且以失負荷率為嚴重程度計算了各線路的風險值.文獻[44]運用點估計算法來計算線路過載的概率,用潮流波動來計算線路過載的嚴重程度.

上述模型大多僅考慮了單個指標,文獻[45-47]在此基礎上,將系統失負荷率、系統電壓、系統功角失穩、頻率以及線路的潮流轉移等因素作為后果函數的影響因素.將電力系統中的事故鏈看作是引起大停電故障序列的最小割集,從事故鏈中間環節的風險角度,構建了事故鏈的發生概率和后果函數.文獻[48]進一步研究了元件退出運行可能對系統造成的影響,通過構建低電壓風險、過電壓風險、線路過載風險、變壓器過載風險及失負荷風險的精確解析模型,對電力系統的風險進行分診.此外,文獻[49]考慮了分布式電力系統,并在此基礎上著重考慮了惡劣天氣對電力系統元件的影響.

上述文獻在計算元件故障發生的概率時都運用的是解析法,文獻[50]在OPA 模型的基礎上引入風險理論,在慢動態過程中利用擴容風險指標對線路進行擴容處理,然后以線路風險均值的大小作為脆弱線路識別的指標.該方法在容量提升時根據各線路風險值的不同來確定擴容系數,改進了以往擴容系數去常數的機械化操作.此外,文獻[51]利用OPA模型在N-k情況下生成支路故障集(其中:N為電網支路數,k為故障支路數),以Iterative Dichotomiser 3 決策樹建立系統的樣本決策表,最終建立脆弱線路的層次風險模型.該方法深入研究了電力系統的復雜網絡特征,并從這個角度探討了連鎖故障的傳播機理.需要說明:上述方法雖然利用了OPA 模型進行連鎖故障仿真,但其僅僅被當作一個工具使用,上述方法的主要貢獻是提出不同的線路風險模型對線路脆弱性進行評估.

綜上所述,系統元件風險評估框架結構的確定本質上就是元件停運模型、系統初始狀態選擇、連鎖故障過程分析和風險計算.基于風險理論的電力系統脆弱線路的識別主要是以事故發生的概率和事故發生后可能造成的后果為核心,通過不同的方法來計算這兩個指標值,指標考慮的因素不同,可能造成風險評估結果的不同,主要取決于決策者以及特定區域網絡的具體情況.不同區域可結合歷史數據采用不同的評估方法,達到“對癥下藥”的目的.

2.4 能量函數法

能量函數是系統動能和電力網絡中積蓄的勢能之和[52].從電力系統運行狀態的角度出發,可以將系統能量從時間尺度上分為暫態能量和靜態能量,分別對應電力系統的暫態和穩態.目前,國內外不少學者深入研究了暫態和穩態運行特性,進行了靜態和動態的電力系統脆弱性分析,利用靜動態能量函數的方法辨識了系統中的脆弱線路.

在靜態能量方面,文獻[53]將支路能量對兩端電壓差的導數作為支路脆弱靈敏度指標,并通過深入分析得出了支路脆弱靈敏度的判定依據.該方法將支路的有功功率和無功功率的傳輸變化量共同映射進入網絡支路當中,從多方面反映支路的運行狀態.在暫態能量方面,文獻[54-55]從系統暫態穩定性出發,對暫態過程中電力系統重要元件的暫態脆弱性進行了研究.運用結構保持模型的暫態能量函數法,在支路第一次達到暫態勢能最大的時刻,利用線路上的傳輸功率逼近臨界功率的程度來判定支路的穩定性,并且結合支路的絕對暫態勢能定義了支路狀態脆弱性指標.文獻[56]從仿真步長切入,以故障切除后2 個仿真步長的支路勢能表征輸電線路初始勢能的輻射狀分布,以修正后的動能介數作為各發電機在該支路上的拓撲注入效應,兩者共同作用反映輸電線路所受暫態沖擊程度,并由此定義了輸電線路相對脆弱度指標.此外,文獻[57]利用能量在空間尺度和時間尺度上的分布特性,結合周波互近似熵理論建立了線路周波沖擊脆弱評估模型,該模型從多時間周期尺度上對線路遭受的能量沖擊進行評估,避免了傳統能量沖擊評估中僅從短時間內能量沖擊累計效應來評估線路瞬時脆弱性的弊端.

綜上所述,基于能量函數法的脆弱線路辨識充分分析了電力系統的運行狀態,從穩態和暫態兩個方面結合系統狀態變量變化挖掘系統中的脆弱線路,有較好的識別效果.但欠缺對支路全局結構特性的考慮,若能融合網絡自身結構特性,將二者結合,就能對系統中元件的脆弱性進行更完整的研究與分析.

2.5 強化學習法

強化學習,又稱再勵學習、評價學習或增強學習,是機器學習的范式和方法論之一,用于描述和解決智能體(agent)在與環境的交互過程中通過學習策略以達成回報最大化或實現特定目標的問題.

文獻[58]提出了一種基于Q-Learning 的強化學習方法,從連續拓撲攻擊中自適應地識別出可能導致系統嚴重故障的易受攻擊序列.文獻[59]為辨識對電網暫態穩定性影響較大的脆弱線路,提出了一種基于雙Q 學習的考慮暫態穩定約束的電網脆弱線路辨識方法,該方法能夠擺脫對專家經驗的依賴,智能篩選出容易導致電網失穩的切線故障集.文獻[60-61]將典型風險事故鏈搜索轉化為馬爾科夫決策過程,運用先驗知識構建了基于強化學習的事故鏈搜索方法,該方法能夠在時變的潮流中快速搜索出風險事故鏈.基于強化學習的方法思路新穎,是人工智能在電力系統中的應用,并且能夠簡化計算復雜度,加快計算速度.

3 基于復雜網絡理論的辨識方法

復雜網絡理論主要研究網絡的拓撲結構特征,通過結構特征量的統計來揭示各種看上去互不相同的復雜網絡之間的共同性質[62].復雜網絡理論在電力系統拓撲分析中已經被廣泛的應用.此外,電力網絡被證明具有小世界特性[9,63-64]和無標度特性[65-66],具有這兩種特性的網絡在面臨隨機攻擊時比一般的隨機網絡表現出更強的魯棒性,然而在面臨蓄意攻擊時卻具有更大的脆弱性[67-68],其故障傳播速度大大高于一般的規則網絡和隨機網絡.也就是說,一旦一些關鍵的節點或邊被破壞,整個網絡就陷入崩潰[69-70].對大停電的研究表明:不少電力網絡屬于這種容易受到蓄意攻擊的復雜網絡.而且復雜網絡理論中的一些概念如度值、介數,已經被運用到了電力系統的脆弱線路辨識之中.

將復雜網絡理論在電力系統脆弱線路辨識中的應用情況主要歸納為3 個方面:改進介數法、最大流理論法和對偶圖法

3.1 改進介數法

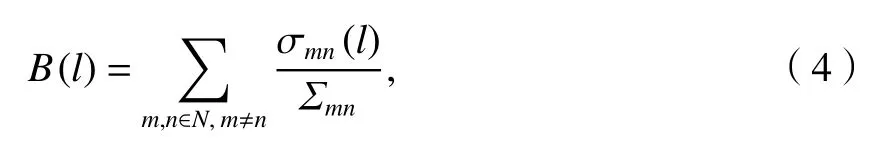

復雜網絡中的介數分為邊的介數和節點的介數.邊或節點介數的定義為網絡中經過該邊或節點的最短路徑占所有最短路徑的比例.其表達如式(4).

式中:B(l)為線路l的介數;σmn(l)為節點m與節點n之間最短路徑通過線路l的次數;Σmn為節點m與節點n之間最短路徑總數;N為節點總數.

文獻[71-72]利用支路介數來衡量該支路的關鍵性,并以此來分析連鎖故障的演變發展過程,得出了具有越高介數的元件越關鍵的結論.但該類方法純粹基于無向無權網絡的小世界模型,忽略了電網中的潮流分布.因此,文獻[71,73-74]相繼提出了加權介數的概念,考慮線路電抗的加權電網拓撲模型,利用電抗值最小的路徑作為兩節點間的最短路徑,以此來確定系統中存在的脆弱線路.同時,文獻[75-77]利用電力網絡中的功率傳輸分布因子來確定線路的最大傳輸容量,由此來重新考慮線路介數值.此外,基于電氣距離[78]和幾何路徑[79]的方法也被提出.該類方法充分利用了電網結構特征,但僅僅考慮了網絡邊的權重,屬于復雜網絡在電力系統中的初步直接應用,并未考慮到網絡中潮流的方向,也忽略了電流按基爾霍夫定律傳輸的事實.

電流按基爾霍夫定律傳輸的特點是電流不僅只沿母線間阻抗(權值)最小的路徑傳播,還要沿所有可能的路徑傳播,且各路徑分攤的功率大小反比于其阻抗.為了克服前述模型中假設潮流僅沿母線間最短路徑流動的不足,電氣介數[80-82]的概念相繼被提出,其表達式如式(5).

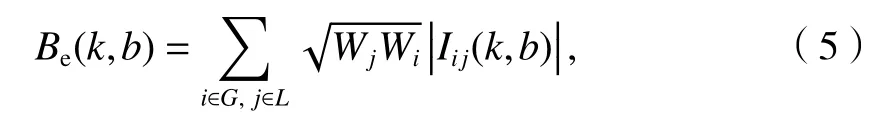

式中:Be(k,b)為電氣介數指標,k、b分別為線路的首、末節點;Iij(k,b)為在發電-負荷節點對(i,j)間加上單位注入電流后,在線路(k,b)上引起的電流;Wi為發電機節點i的權重,取發電機實際出力或額定容量;Wj為負荷節點j的權重,取實際負荷或峰值;G和L分別為所有發電機和負荷的集合.

電氣介數指標反映了發電-負荷節點對之間潮流對線路的利用情況,量化了支路傳播對全網的貢獻.成功地將電氣特性與復雜網絡結合在一起,在電力網絡的脆弱線路識別中取得了突破性的進展.但該模型實質上是將電力網絡看作是一個無向加權網絡,僅僅基于Kirchhoff 定律計算發電-負荷節點對間線路的利用情況,本質上考察的還是網絡的結構脆弱性,沒有考慮到電力系統的運行方式和功率流動的方向.鑒于此,文獻[83]提出了有向電氣介數的概念,考慮了電力網絡中潮流的方向.

按照電氣介數的定義,當在發電機與負荷節點之間注入單位電流元之后,網絡中所有線路上都會產生電流,而在實際電力系統中,只有部分線路承擔某一發電-負荷節點對之間的功率傳送.于是,文獻[84]提出潮流介數的概念,如式(6)所示.

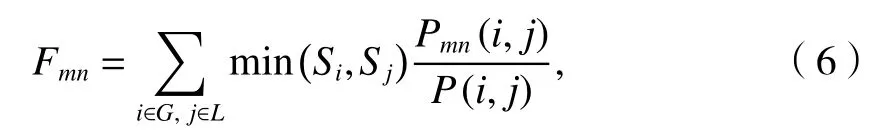

式中:Fmn為目標線路的潮流介數;P(i,j)為從發電機節點i到負荷節點j之間的有功功率;Pmn(i,j)為P(m,n)在目標線路mn上的分量;min(Si,Sj)為發電-負荷節點對之間允許傳輸的最大功率,取發電機和負荷容量之間的最小值.

作者采用潮流追蹤法避免了所有線路都承擔輸送功率的弊端.然而,文獻[85]認為該方法缺乏考慮線路傳輸容量和發電-負荷節點對之間電氣距離的影響,提出了線路功率介數指標.該指標對一段線路考慮其來自各個發電機貢獻的功率和各負荷在其上吸取的容量與其線路介數的比值,并將負荷數量和發電機數量考慮在內.文獻[86]為了提高關鍵線路的識別速度,提出了絕對潮流指標和分布因子相關度指標分別進行靜態關鍵線路識別和動態關鍵線路識別.此外,混合流介數[87]和傳輸因子介數[88]又相繼被提出.

綜上所述,基于介數的辨識方法可以分為兩個階段:第1 階段,直接利用純粹的電力網絡介數值對線路脆弱性進行評估,沒有考慮電力系統的潮流特性,其識別結果只有理論參考價值,缺乏實際指導意義;第2 階段,隨著研究的深入,將電力網絡的電氣參數與介數聯系在一起,相繼提出了電氣介數、潮流介數、功率介數、混合流介數等概念,逐步接近真實的輸電網絡的結構特性和狀態特性,達到良好的脆弱線路識別效果,對實際系統的規劃越來越有指導意義.

3.2 最大流理論法

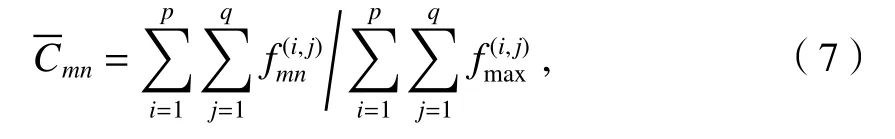

網絡最大流理論于1956 年由Ford 和Fulkerson創立[89],指出了加權網絡中最大流的流值等于最小割集的容量這個事實.在電力系統脆弱線路的識別中,文獻[90-91]提出了用目標線路的流量占最大流流量的比例來判別線路的重要性,考慮了線路傳輸功率對發電-負荷量的貢獻,其表達式如(7)所示.

文獻[92]又在此基礎上通過添加虛擬節點的方式將多源-荷節點的最大流計算問題轉化成單源-荷節點的最大流計算問題,再利用歷史數據進行主成分分析和凸包殼分析,最后利用凸包殼數據進行脆弱線路識別.此外,基于最大流的模型方法又被用于多屬性節點重要性評估當中[93-94].

需要指出,純粹利用最大流的方法只能考慮到電力網絡的結構脆弱性,因為它僅僅利用了電力線路的最大傳輸容量,其實質只是網絡最大運輸能力的結構體現,對于電力系統的運行狀態并未完全計及.并且在求解網絡最大流時,也無法滿足Kirchhoff第二定律的要求.基于此,文獻[95]結合功率傳輸轉移分布因子和線路傳輸容量定義了線路功率傳輸能力指標,并以該指標建立功率傳輸能力網絡.同時,為了充分考慮節點對的發電負荷水平和電氣距離對輸電通道占用的影響,文獻[96]提出了網絡流指標,該指標在文獻[90,92]的基礎上考慮了發電-負荷節點對之間的可用最大容量對線路裕度的占用情況.文獻[95-96]考慮了功率傳輸轉移分布因子,計及了系統潮流狀態,比文獻[90,92]更能反映電力系統的電氣物理特性.

3.3 對偶圖法

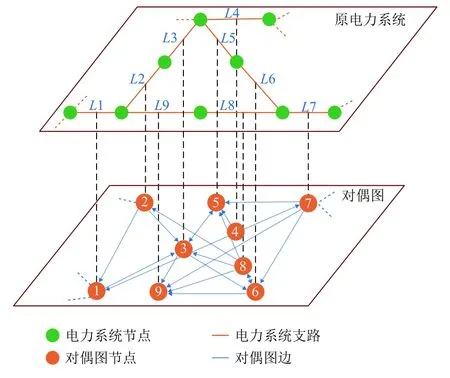

近來,根據連鎖故障過程構建對偶圖的方法引起了學者的極大興趣.文獻[97]根據N-1-1 建立了電力系統的對偶圖.此后,系統風險圖[98]、支路關系鏈集合圖[99]、線路級聯故障圖[100]相繼被建立.這些圖的構建過程是將電力系統中的支路等效為對偶圖中的節點,如圖3 所示(圖中:L1~L9 為各支路).將支路之間的相互聯系通過節點之間的邊權來反映.它們的一個共同特征是能夠同時抓住系統的拓撲結構特性和物理狀態特性,并且解開了原電網中支路狀態間的基爾霍夫定律耦合.

圖3 對偶圖建立過程示意Fig.3 Schematic of dual graph establishment process

在上述圖的基礎上,學者利用復雜網絡中的各種指標對脆弱節點(對應原網絡中的脆弱線路)進行了辨識.有學者建立了原電力網絡的時空關聯圖[101-103]和連鎖故障網絡圖[104-107],利用復雜網絡方法分析了電網的結構和狀態脆弱性.文獻[108-110]利用Page-Rank 算法[111]收斂速度快的優點對脆弱線路進行了快速尋找.文獻[112]利用負荷重分布的思想辨識了易傳播支路和易感染支路.K 核分解方法對于識別復雜網絡傳播動力學中關鍵節點具有重要價值[113-114].文獻[115]針對傳統K 核分解方法忽略被移除節點影響的不足,對傳統的K 核分解方法進行了改進.在相關性網絡的基礎上,在移除節點時,僅在其鄰接節點中除去被移除節點對鄰接節點的影響,最后利用目標節點和其鄰接節點的K 核值來定義目標節點的最終K 核值,其效果比傳統的辨識精度高.文獻[116]提出了一種基于結構洞理論(structure hole theory)的脆弱線路識別方法,在N-1 安全校驗下,根據網絡在結構和潮流分布上的相關性,建立了基于潮流狀態的相關性網絡和基于結構關聯的衍生網絡.然后利用結構洞理論指標挖掘了脆弱線路.

然而系統連鎖故障以級聯故障的形式傳播,通過N-1 校驗建立的相關性網絡僅僅抓住系統連鎖故障過程的第1 階段,對故障鏈的深度把握不足,不能很好地量化線路在后級故障中的脆弱性,因此可能導致遺漏或誤辨的情況.針對此不足,文獻[117]根據連鎖故障過程建立二級相關性網絡.并且針對經典H 指數[118-119]只適用于無權網絡的不足,利用改進加權H 指數指標辨識了系統中的脆弱線路.

綜上,基于對偶圖的電力系統脆弱線路辨識方法是近幾年新出現的一種思路,將原電網中的線路等效為對偶圖中的節點,原線路之間的相互影響(如某線路開斷后其它線路的潮流增量)作為節點之間的邊權值.這種新構建的對偶圖能夠更直觀地反映原電網中難以發現的線路之間的聯系.此外,在構建對偶圖的過程中同時考慮了電網結構和運行狀態.基于對偶圖的方法為電力系統脆弱線路的辨識提供了新的思路.

4 現有方法的優缺點比較

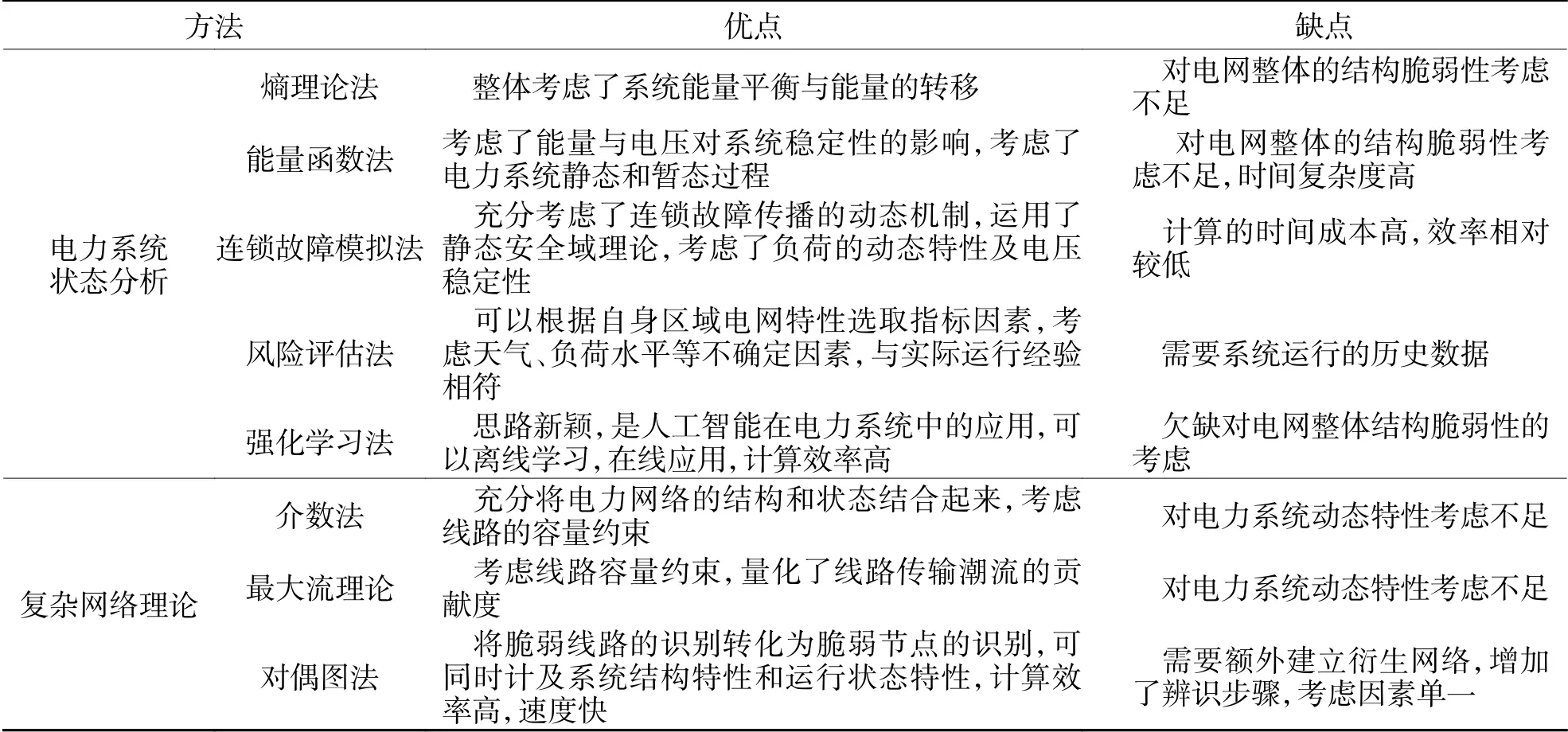

表1 總結了現有各類方法的主要優缺點.從表中可以看出:沒有一種方法能夠考慮電力系統運行時的所有因素,每種方法都有其特定的考慮和應用場合.詳細的分析如下.

表1 不同辨識方法的主要優缺點比較Tab.1 Comparison of main advantages and disadvantages of different identification methods

4.1 電力系統狀態分析方法比較

從此類研究方法的過程可以看出:各種模型都是考慮了電力系統中不同的因素,各自提出了評估電力元件脆弱度的相關指標,但每類方法側重點不同,導致辨識的結果也有所差異.下面就各類方法的側重點簡單分析與比較.

基于熵理論的方法側重于反映系統受擾后能量分布的均衡性問題,當電力系統處于平衡狀態時,系統中能量分布均勻,熵值較大.當系統由于擾動,平衡態遭到破壞時,熵理論能夠很好地定量描述系統潮流轉移的分布特性,對電力系統到達自組織臨界點的趨勢能起到預測的效果.

基于能量函數的評估方法側重于對電力系統狀態量的研究,從系統電壓穩定性及系統受擾后的暫態穩定性出發,以狀態量為線路脆弱度的量化指標,其關鍵在于如何尋找系統狀態量到達臨界狀態的條件.

基于連鎖故障模擬的方法側重于連鎖故障過程的發展,在連鎖故障發展過程中尋找薄弱環節,其目的在于能夠盡可能地還原真實事故發生的過程,其關鍵在于如何盡可能真實地模擬連鎖故障過程以及如何從連鎖故障事故鏈中挖掘薄弱環節.

基于風險評估理論的辨識方法則側重于考慮事故發生的概率及事故可能造成的后果,由此計算出元件的風險值,其核心是這兩個指標考慮的因素,不同地域或不同系統所采用的指標可能不同.

總體而言,基于熵理論的方法能夠很好地定量描述系統潮流轉移的分布特性,對電力系統到達自組織臨界點的趨勢能起到預測的效果,但文獻[12-14]是將線路以相同的概率斷開,然后計算系統潮流轉移分布熵,即它不能提供系統中各元件的過載概率,與實際情況有所差異.基于能量函數的識別方法充分考慮了電力系統狀態量之間約束關系,但對電力系統網絡拓撲結構方面考慮較少,若能將二者結合起來,就能對連鎖故障的傳播進行更完整精確的研究與分析.而基于連鎖故障模擬的方法和基于風險評估的方法是按照元件可靠性模型依概率將元件開斷,從而進行下一步的計算與判斷,從這個意義上講,這兩類方法更接近實際系統.基于強化學習的方法思路新穎,計算效率高,是人工智能在電力系統中的應用.

4.2 基于復雜網絡理論的方法比較

本文將基于復雜網絡理論的辨識方法凝練為介數法、最大流理論法和對偶圖法,分析這3 類方法的異同可以得到如下結論:

介數法與最大流理論法的研究思路大致相同,都是由“淺”入“深”,“淺”指的是僅從電網結構脆弱性進行分析,運用復雜網絡理論中的度值、介數或是網絡最大流(實際上是結構特性)這些概念指標來對網絡中的節點或線路進行辨識.“深”則是在結構脆弱性的基礎上考慮了電力系統的運行狀態(如功率、電壓等狀態指標),使其物理意義更符合實際.但其不同之處在于,大多數基于改進介數指標的方法只考慮了網絡的局部結構特性,相對來講,基于最大流理論的算法更注重系統的全局結構特性.

在基于對偶圖的辨識方法中,學者將電力線路抽象成一般網絡中的節點,以輸電線路之間的相互影響作為邊,構建了電力網絡的相關性網絡或時空關聯圖,將系統關鍵線路的時變轉化成關鍵節點的辨識,對偶圖的建立能夠在一定程度上同時反映原電力系統的拓撲結構和運行狀態特性,思路新穎別致,并且時間復雜度較低,有望適用于電網脆弱線路的在線分析與應用.

綜上不難看出:復雜網絡理論在電力系統脆弱線路辨識研究中的應用是一個不斷深入的過程,從最初的在電網上直接應用,逐步結合電網運行狀態中的各種物理量,然后又開始建立電網的對偶圖,對電網動態特性有了越來越深入的把握,能夠將電力系統網絡結構特征和運行狀態特性結合在一起,具有很強的實際意義.

5 研究展望

通過以上歸納及分析可以看出:電力系統脆弱線路辨識已經取得豐富的成果,但每種方法都有其獨特的考慮和應用,沒有一種方法能夠對整個電力系統進行詳盡的描述.在此基礎上,筆者認為還可以考慮以下幾個方面:

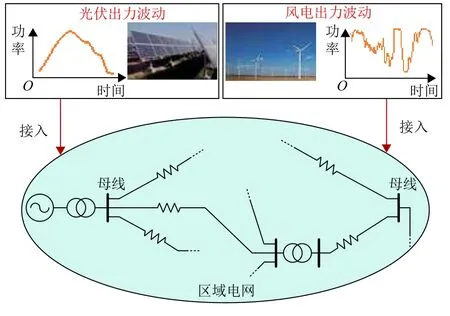

1)新能源并網下的脆弱線路辨識

近年來在電力系統脆弱線路的識別中,少有文獻報道新能源并網接入下脆弱線路的辨識情況.但隨著能源互聯網的進一步建設,電網的結構和功能也在不斷發生變化,如圖4 所示,大規模風電、光伏電源接入電網,增加了系統出力的隨機性、波動性和間歇性,并且轉動慣量較小,使輸電線路內的潮流呈現大幅度變化的性質特征.例如,南澳大利亞州的風力發電和太陽能發電占總發電量的48.36%[2],整個系統轉動慣量較低,能源結構易形成大機小網特征,其結構遠遠不同于一般的傳統電網,一旦出現緊急情況(如臺風、暴雨等),非常容易導致大停電事故.因此,新能源接入下的脆弱線路辨識是未來研究的重要課題.

圖4 新能源接入電網示意Fig.4 Schematic of new energy integrated to power grid

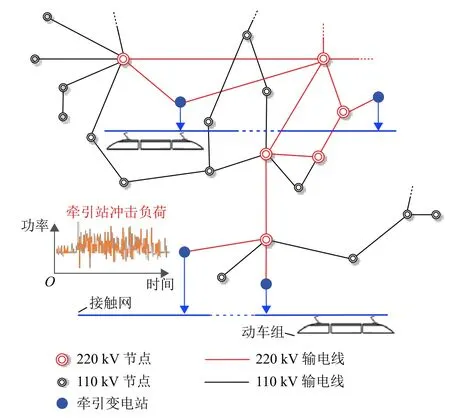

2)移動沖擊負荷下的脆弱線路辨識

到目前為止,我國高速鐵路已經建設了3 萬多公里,形成了八縱八橫的鐵路網.高速鐵路負荷和一般負荷不同,它具有移動沖擊特性.如圖5 所示為重慶某一區域電網,高速鐵路由不同的變電所或配電所對其供電.可以看出:高速鐵路負荷具有強烈的沖擊特性.動車組過分相時其功率會從電網當前接入節點轉移至另一個電網節點,大容量移動沖擊負荷對電網電壓有不可忽略的影響,它會使電網電壓產生不可預測的波動.此外,在電力機車的長程運行中,會使不同的線路負荷增大,暫態勢能集聚,從而對電網造成間斷式的脈沖沖擊,當機車運行至自身暫態勢能已很大的線路時,暫態勢能會進一步集聚,最終導致線路崩潰[120],從而對電網產生無法預測的威脅.因此,尋找移動沖擊負荷下電網脆弱線路的辨識方法及相關控制策略對鐵路沿線電網的安全運行具有重要意義.

圖5 移動沖擊負荷接入電網示意Fig.5 Schematic of mobile shock load accessing power grid

3)電力輸電網絡組合脆弱線路辨識

在目前的文獻研究中,絕大多數文獻辨識的都是單一環節,比如某個節點或某條輸電線路,然而某兩個高脆弱性環節的組合不一定會造成非常大的危害,相反,兩個中等脆弱甚至低脆弱性環節的組合可能會導致較大負荷的損失[60],甚至某些組合線路受到攻擊后系統發生解列.因此,尋找組合脆弱線路的識別算法值得進一步研究,組合線路脆弱性的識別可以為新一代電網的規劃構建提供理論依據.

4)無功平衡打破時的薄弱環節辨識

目前的大多數的識別模型中僅僅考慮了線路傳輸的有功功率,其實無功功率平衡對電壓水平有決定性的影響.無功補償在電力系統中起著提高電網功率因數的作用,可以降低變壓器及輸電線路的損耗,提高供電效率.當無功補償裝置由于某種干擾被切除運行時,可能造成電網電壓波動、電網諧波增加等問題,土耳其“3·31”大停電事故的部分原因便是位于中央傳輸線路上的16 個串聯電容器停運后[3],造成了東西部子網間傳輸阻抗的增大,大大增加了電路運行的風險性.此外,東京大停電、法國大停電過程中都發生了電壓崩潰現象.故無功平衡的破壞既是引起連鎖反應的重要條件、又是惡化惡性循環的根源.因此,可以考慮無功功率平衡被打破時系統承受的風險情況,進一步來辨識故障傳播過程中的薄弱環節.

5)基于數據驅動的辨識方法

基于數據驅動的分析方法近年來備受關注,其在電力領域的應用也在不斷創新和探索.隨著電力系統廣域測量系統的應用和發展,測量裝置能夠及時采集和存儲包含電壓、電流在內的多種電網運行狀態變量,構成多維度、大樣本的海量數據信息.此外,基于數據驅動的方法能夠在一定程度上擺脫對電力系統復雜物理模型的依賴.因此,如何利用實時數據對電網進行脆弱線路辨識,提高辨識效率,使其能適合于現代大型系統的在線評估是值得進一步研究的課題.

6 結 論

探索電力系統連鎖故障的傳播過程和機理,以及在此過程中尋找電力系統薄弱環節對保障電力系統的安全穩定運行具有相當重要的現實意義.本文從電力系統狀態分析和復雜網絡理論兩個角度總結了近年來電力系統脆弱線路辨識的研究現狀,將基于還原論的電力系統狀態分析方法歸納為熵理論法、連鎖故障模擬法、風險評估法、能量函數法及強化學習法等5 類;將基于復雜網絡理論的辨識方法歸納為改進介數法、最大流理論法和對偶圖法等3 類.分析比較了各類方法的優缺點.從各類方法的比較中可以看出:沒有一種方法能夠詳細地考慮電力系統運行時的所有因素,每種方法都有其特定的考慮和應用的場合,各有各的優點和缺陷.最后展望了這一領域的下一步研究方向.本文目的在于通過脆弱線路辨識研究方法的總結,可以為系統連鎖故障傳播的分析打下基礎,從而為下一代電網的規劃建設提供理論參考.