聚合物基力致變色材料的研究進展

汪太生,葛園夢,王毓榮,張 娜

(南京工程學院材料科學與工程學院,江蘇 南京 211167)

1 前 言

近年來,受自然生物的啟發,能夠模仿生物體系動態特性的“智能”聚合物引起了人們廣泛的研究興趣并取得了顯著的發展[1]。其中,能夠對外界機械刺激作出光學響應的聚合物基力致變色材料受到了廣泛的關注,其在很多領域都有非常重要的應用價值,如力學傳感、安全通信及人體運動監測等[2-5]。這類材料在受力形變時分子內部會發生物理堆積結構或化學結構的轉變,因此可用來顯示和測定材料內部分子鏈所受微觀應力的程度。這對于材料裂紋增長過程中總能量耗散分子機理的闡明具有非常重要的意義。通常,聚合物基力致變色材料可分為兩大類,即染料-聚合物共混型力致變色材料和染料-聚合物共價連接型力致變色材料[6, 7]。共混型力致變色材料變色的基本原理是材料在受到機械刺激時,分散于聚合物基體中的染料分子的聚集結構發生了改變,從而伴隨著材料光譜性質的變化。這類力致變色聚合物的優點是無需合成新的聚合物就可以獲得新的性能,且體系中大分子的化學結構在受力前后保持不變。染料-聚合物共價連接型力致變色材料中力致變色單元是通過共價鍵連接到聚合物的分子鏈上。機械刺激會誘使染料分子發生原子尺度選擇性化學轉變進而導致材料光學性質的變化。這里的染料分子常被稱為力致變色基團,其需要被恰當地引入至聚合物鏈中。且力致變色基團中一般存在不穩定的化學鍵,在其受到機械刺激時能夠通過異構化或斷鍵反應改變分子的光學性質[8, 9]。

本文總結了有關力響應聚合物制備的研究現狀,并討論了該類聚合物兩種主要的制備方法及其各自的結構-性能關系。最后,評述了目前這類功能聚合物所面臨的問題并對其未來的發展趨勢做出了展望。

2 染料-聚合物共混型力致變色材料

通常,共混型力致變色材料所使用的染料分子具有如下的結構特點[10, 11]:中心部分呈棒狀,多采用共軛程度高的芳香性化合物以促進分子的π-π堆積作用,染料分子的芳環上連有吸電子或供電子基團用以調節其光電特性,沒有大位阻的官能團或烷基鏈阻礙染料分子的聚集組裝。

染料分子的分散可以通過將其溶解于聚合物溶液中,也可以將其和聚合物進行熔融共混。對于如聚甲基丙烯酸甲酯、聚對苯二甲酸乙二醇酯及聚苯乙烯這樣的聚合物,由于其重復單元和染料分子通常具有比較高的相容性,染料在此類聚合物中的分散可采用流延成膜的方法[12]。該方法首先將聚合物及一定量的染料分子溶解于溶劑中,然后將溶液傾入模具中,待溶劑揮發干后就可以得到復合薄膜。然而,當使用非極性的基體聚合物時,就會出現相容性問題。以聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)作為基體樹脂和染料共混時就會出現此情況,在流延、干燥期間出現明顯的相分離[13]。若采用熔融混合對染料進行分散,由于剪切應力會破壞染料分子的團聚,因此相分離的情況會得到抑制。當共混過程停止時,聚合物基體高的粘度會阻止染料顆粒進一步團聚。

聚合物基體中的染料在聚集體和單分散狀態時的光學性質是明顯不同的[14, 15]。當機械力作用于體系時,高分子鏈的滑移會促使染料聚集體的解聚,從而改變體系的光學性質。依照這個機制,熱塑性聚合物彈性形變期間,因為聚合物分子鏈未發生相對滑移,染料聚集體并不會被破壞。只有在發生塑性形變時,才會發生染料聚集體的分散。由于塑性形變的不可逆性,這種共混型力致變色材料的變色過程通常是不可逆的。

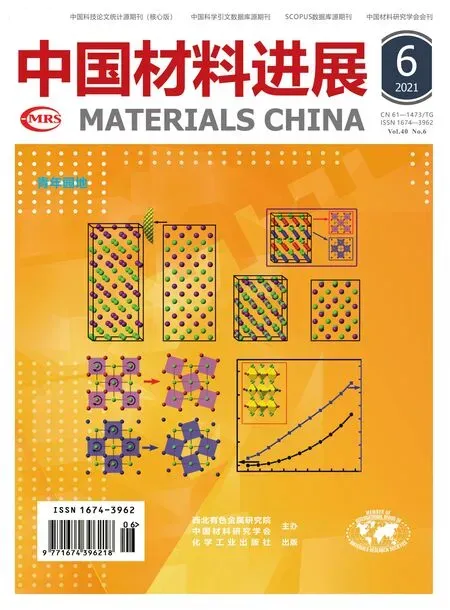

對苯乙烯齊聚物(OPV)、雙(苯并惡唑基)二苯基乙烯(BBS)以及苝二酰亞胺是目前研究較多的用于制備各種力致變色材料的染料分子[16-24]。為了使染料分子兼具自組裝特性和一定的溶解性,大部分報道的此類染料分子結構中都含有烷基鏈。由于單分散的染料相較于聚集態表現出明顯不同的熒光特性,因而熒光發射譜圖中的聚集態發射峰就能夠反映材料內部染料分子的相分離狀態。從圖1a中可以看到,隨著分散在聚乙烯基體中氰基取代亞苯基乙烯染料分子(MeO-OPV)含量的增加,位于650 nm處激基締合物的發射帶強度相較于500 nm處的單分散熒光發射峰強度明顯增加[16]。

圖1 不同染料濃度的線型低密度聚乙烯/MeO-OPV復合薄膜的熒光光譜(a)[16];BBS/聚丙烯復合薄膜取向前后的熒光光譜(插圖為取向后的熒光照片)[19];苝衍生物/聚乙烯(PE)復合薄膜拉伸前后的熒光光譜(插圖為取向后的熒光照片)(c)[21]Fig.1 Fluorescent spectra of prepared blend films of linear low-density polyethylene (LLDPE) and MeO-OPV as a function of dye concentration (wt%) (a)[16]; fluorescent spectra of 0.1wt% PP/BBS film before and after solid-state drawing (insert shows the fluorescent image of the film after stretching) (b)[19]; fluorescent spectra of perylene derivate/PE composite film before and after stretching (insert shows the fluorescent image of the film after stretching)(c)[21]

Weder等首次報道了一種OPV/聚乙烯混合物[16, 25],可用作薄膜形變的分子探針。當薄膜受力形變時,分子鏈在伸直取向的過程中會破壞大多數的OPV染料聚集體[26],這將導致材料發射光譜的明顯改變,從聚集態的橘紅色熒光(650 nm位置處)轉變為單分散的綠色熒光(500~550 nm位置處)。Weder等還證實了對于高結晶性的聚乙烯薄膜來說,OPV微觀聚集體在基體變形時更容易被破壞而分散[18]。相應地,低結晶性基體不利于染料聚集體的破壞分散,因此此類基體在變形時光學性質變化很小,在OPV/聚對苯二甲酸乙二醇酯[27]以及OPV/聚氟乙烯[28]體系中也得到了類似的結果。

相較于OPV體系,以BBS為聚集變色染料的體系具有成本低、穩定性好的優點。實驗結果表明,BBS/聚丙烯薄膜的熒光發射光譜明顯依賴于染料的濃度和聚合物基體的變形程度[19, 20]。當BBS含量低(質量分數小于0.02%)時,該薄膜表現出單分散的藍色熒光;而在高濃度(質量分數大于0.02%)時則顯示出綠色的激基締合物熒光。在拉伸期間,聚合物基體分子鏈的重新取向引起BBS聚集體的重新排列分散,進而導致單分散藍色熒光的出現(圖1b)。

將苝衍生物分別分散到PE[21]或聚乙烯醇[29]基體中也可以制備得到新型的力致變色材料。苝衍生物具有大π共軛結構,分子間有很強的π-π堆積作用,因此容易堆積形成超分子聚集體。隨著染料分子濃度的增加,聚乙烯薄膜的熒光顏色從強烈的黃綠色逐漸變為聚集態的橘紅色,并且在這個過程中熒光強度發生明顯的淬滅現象。當對薄膜進行拉伸時,由于苝聚集體的破壞(圖1c),薄膜的熒光顏色由紅色又重新轉變為黃綠色[21]。和Weder等所得到的結果[16]一致,相較于OPV衍生物,對于以共軛平面更大、位阻較小的苝衍生物所制備的復合薄膜,在拉伸期間染料分子更不易發生重新排列取向,其對機械拉伸的敏感度相對較低。

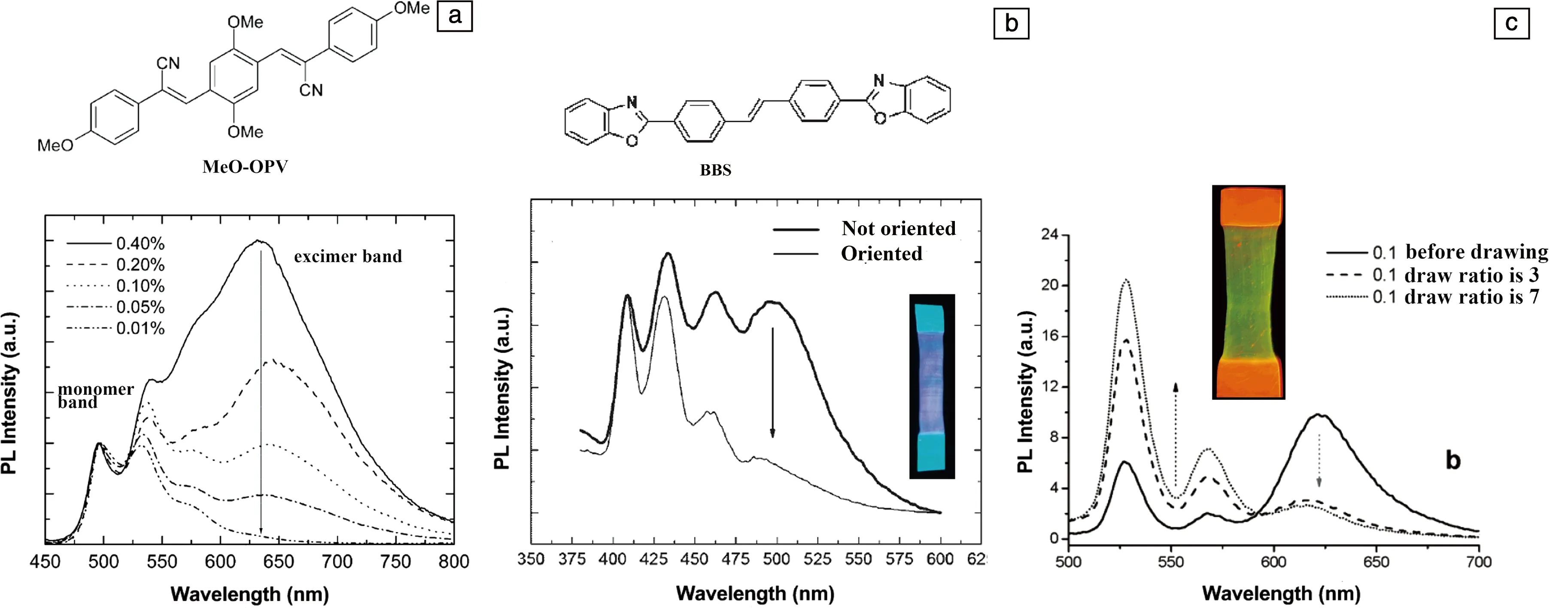

聚集熒光增強(AIE)效應是指相對于溶解態,染料在聚集態時具有更強的熒光發射[30-34]。該效應自發現之日起就引起了各個領域廣泛的研究興趣。有研究人員報道了一種氰基取代的二苯基乙烯衍生物[30],和溶液狀態相比,該化合物在固態下表現出很高的熒光發射。當施加諸如熱、機械應力及溶劑蒸汽等外部刺激時,它可以在發出綠色熒光的亞穩態G相和藍色熒光的熱力學穩定態B相之間來回轉變。由于AIE效應,這兩種相態均表現出很高的固態熒光量子產率。當通過真空沉積將該種染料鋪展到聚甲基丙烯酸甲酯基體上時,能夠發出藍色熒光的B相顯示出很高的力靈敏度。在受到剪切應力時,熒光顏色由藍色轉變為綠色。經過有機蒸汽處理后,熒光顏色又可再次回復至初始的藍色(圖2)。

圖2 氰基取代二苯基乙烯衍生物化學結構(a),染料分子兩種不同堆積模式的示意圖(b)[30]Fig.2 Chemical structure of the cyano-substituted distyrylbenzene derivative (a), illustration of two different modes of slip-stacking in dye molecular sheets (b)[30]

3 染料-聚合物共價連接型力致變色材料

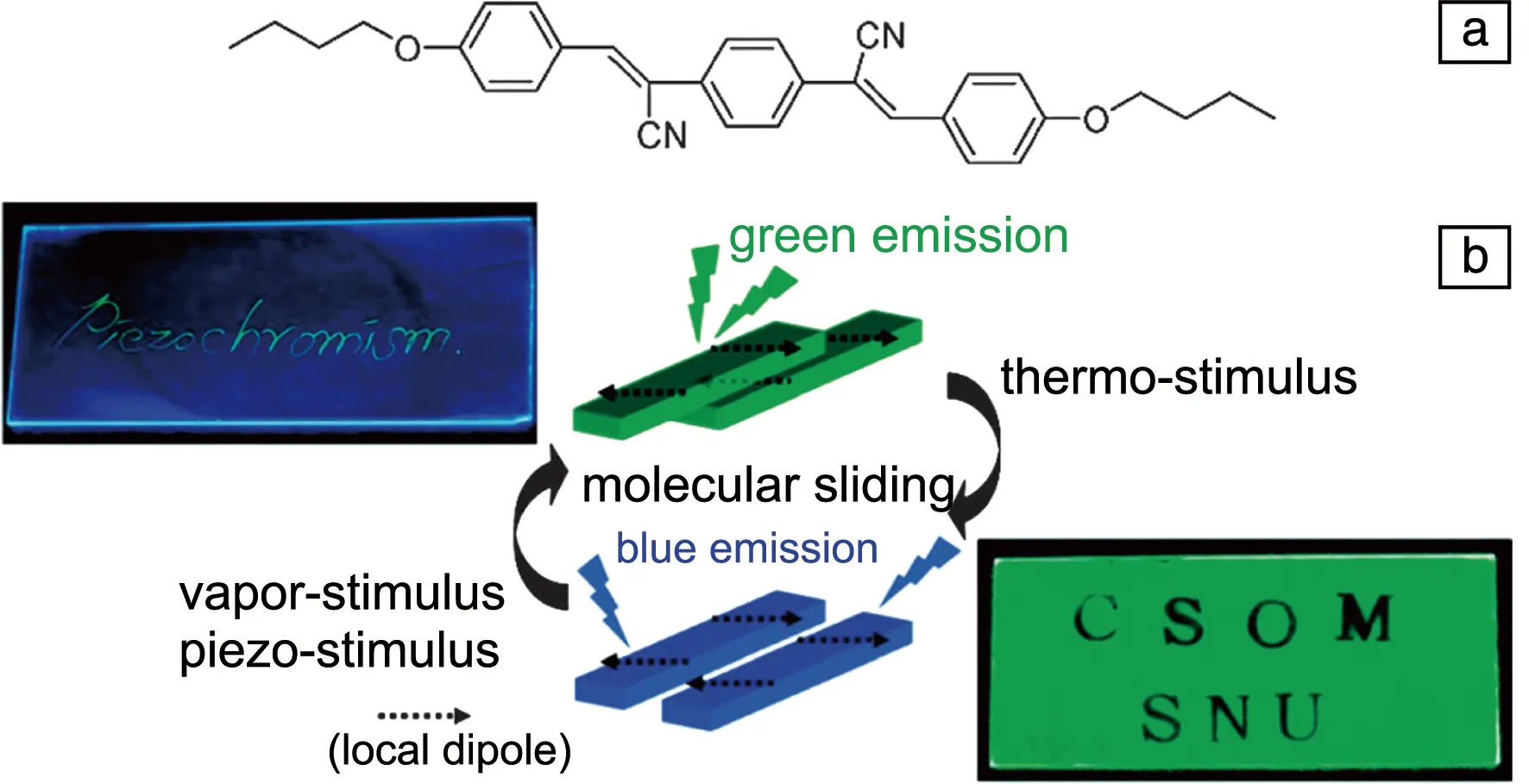

Moore和Sottos等首次制備了一種含有力致變色基團的高分子[35, 36],他們通過Cu(0)催化活性自由基聚合反應將螺吡喃染料直接連接到彈性的聚甲基丙烯酸酯或交聯的聚甲基丙烯酸甲酯的分子鏈中(圖3a)。這兩種聚合物在受到機械刺激時都會把應力傳遞至螺吡喃分子中,使其由閉環結構轉變為開環結構的部花青素,并伴隨著強烈的光學性質轉變。啞鈴型樣條拉伸后,可見光顏色由淡黃色轉變為紅色,熒光顏色也由無色變為紅色。這種受力變色行為具有很好的可逆性。拉伸后的樣條經可見光照射后,可見光和熒光顏色都會回復至初始狀態,表明開環結構的部花青素在此過程中轉變為閉環的螺吡喃。而僅是分子鏈末端連有螺吡喃的聚合物在受力時,由于無法將外力傳導至變色基團上,因此并不會發生上述結構和光學性質的變化。

螺噻喃,類似于螺吡喃結構,其在光或熱的作用下也會發生異構化,可見光顏色由淡黃色轉變為綠色[37, 38]。不同于螺吡喃的是,其異構化形成的兩性離子可以和馬來酰亞胺進行邁克加成反應[39]。基于此,研究人員將螺噻喃作為力致變色基團引入聚酯或聚氨酯的主鏈中[40]。超聲作用下,3 min內聚合物溶液的顏色就由淡黃色轉變為綠色,表明螺噻喃分子發生了異構化反應。聚合物分子鏈長度過短時,因為超聲所施加于分子鏈上的作用力不足,將無法使螺噻喃分子的結構發生變化。若對含有雙馬來酰亞胺交聯劑的聚合物溶液進行超聲處理,由于螺噻喃開環所形成的巰基可與馬來酰亞胺上缺電子的雙鍵進行點擊反應,分子鏈間發生交聯反應,從而生成不溶性的固體物質(圖3b)。因此,該類力致變色材料在對應力集中區域進行變色預警的同時可通過交聯反應實現潛在損傷區域的自增強化。

圖3 主鏈中含螺吡喃聚合物受力變色機理示意圖(a)[36],主鏈中含螺噻喃聚合物受力變色及后續自增強機理(b)[40]Fig.3 Schematic of mechanochromic mechanism of the polymer with spiropyrane-contained in main chain (a)[36], mechanochromic and further self-strengthen mechanism of the spirothiopyran contained polymer (b)[40]

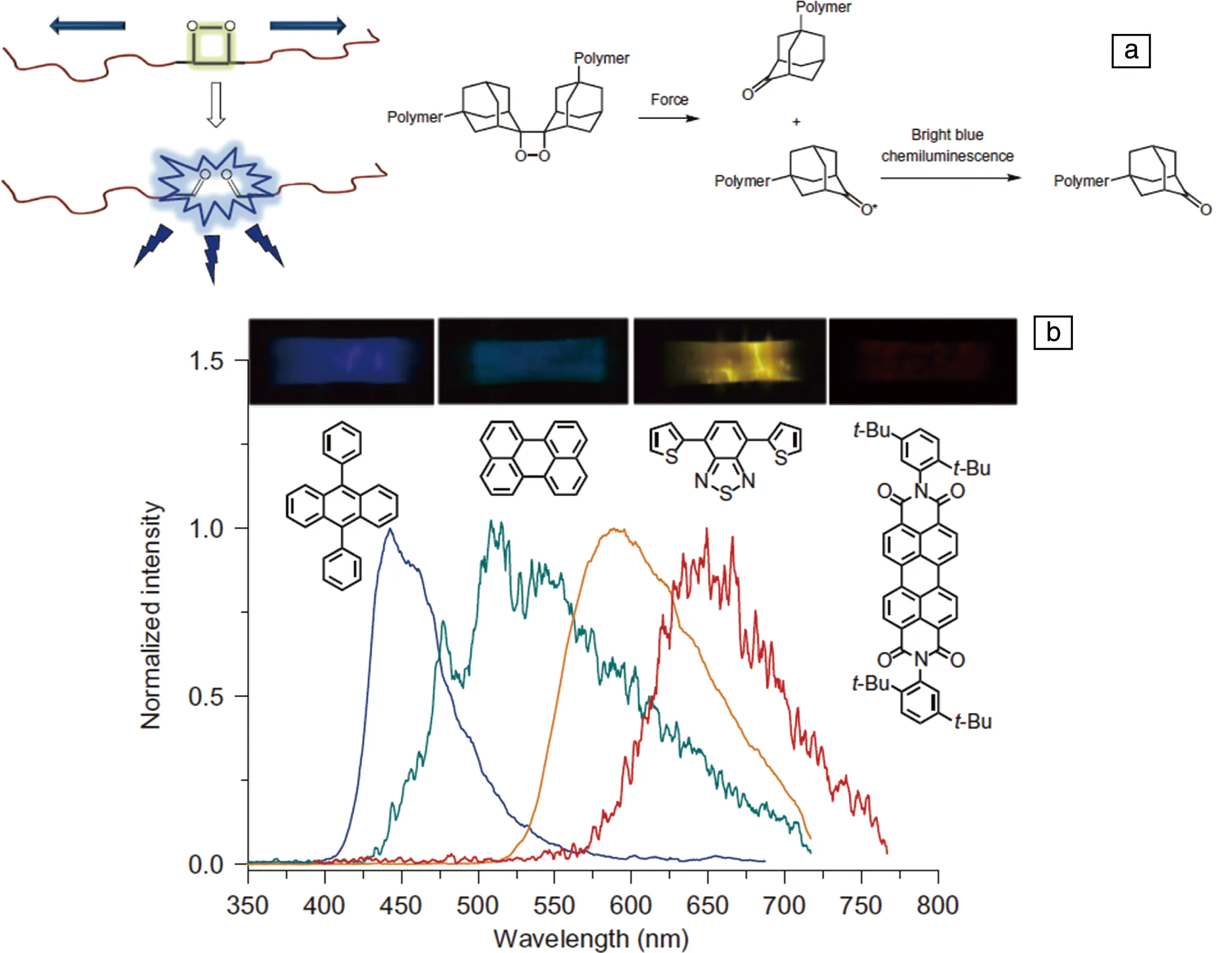

另外一個非常有趣的報道是有關1,2-氧雜環丁烷的開環反應[41-45]。這種基團在受到化學或者熱源刺激活化時會分解形成激發態羰基結構,該羰基結構在能量衰減時伴隨發射出藍色熒光,這種現象類似于一些海洋生物在受到機械擾動時所表現出的發光行為。Chen等[41]通過活性自由基聚合反應將氧雜環丁烷衍生物共價連接到線型的聚甲基丙烯酸酯中。當采用機械力拉伸薄膜時,氧雜環丁烷受力可分解形成激發態的羰基化合物,進而發射出藍色熒光(圖4)。為了研究拉伸過程中產生熒光的時間尺度,在聚合物中加入了少量的噻二唑、苝衍生物等能量轉移分子。在塑性變形過程中,斷裂產生的激發態羰基結構通過能量轉移發出不同顏色的熒光,且在斷裂處熒光強度最高。因此,對熒光性質的實時監測就可以用來研究聚合物材料斷裂過程的詳細機理。

圖4 主鏈含1,2-氧雜環丁烷聚合物受力發光機理(a),含不同受體分子的聚合物薄膜拉伸過程的熒光光譜(b)[41]Fig.4 Mechanism of the mechanically induced chemiluminescence from polymers incorporating a 1,2-dioxetane unit in the main chain (a), luminescence spectra obtained during stretching of polymer films that contain different acceptors (b)[41]

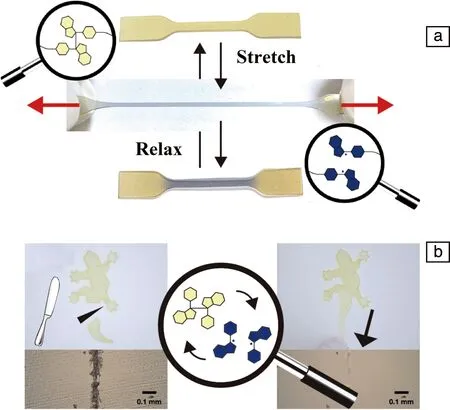

Otsuka團隊以二芳基苯并呋喃酮結構(DABBF)構筑了一系列力致變色聚合物[46-48]。其中,DABBF通過共價鍵被連接至熱塑性彈性體的軟段區域。彈性體拉伸變形期間,DABBF結構受力會一分為二,形成兩個中性的自由基,同時可見光由無色轉變為藍色(圖5a)[47]。彈性體卸力松弛后,形成的中性自由基會逐漸發生雙基耦合,5 h內可回復至初始的無色狀態,表現出良好的可逆性。而對DABBF物理共混入聚氨酯基體所得的彈性體進行拉伸時并未觀察到可見光顏色的轉變。基于DABBF結構的可逆變化特性,該團隊又以其作為交聯劑分子制備了一種室溫自愈合的高分子材料(圖5b)[48]。切斷的樣條在50 ℃下處理12 h后原有的機械性能幾乎可以完全回復。其自愈合過程強烈依賴于環境溫度,在較低的環境溫度如30 ℃下,即使處理24 h,樣條的機械性能也只能回復至初始的50%。這種自愈合行為主要來源于DABBF結構中弱共價鍵的動態特性。因此,該體系中不含有DABBF結構的交聯聚合物的損傷部位是無法進行自愈合的。

圖5 含二芳基苯并呋喃酮結構彈性體受力變色(a)[47]及自愈合(b)[48]機理Fig.5 The mechanochromic (a)[47] and self-healing (b)[48] mechanism of the elastomer containing diarylbibenzofuranone

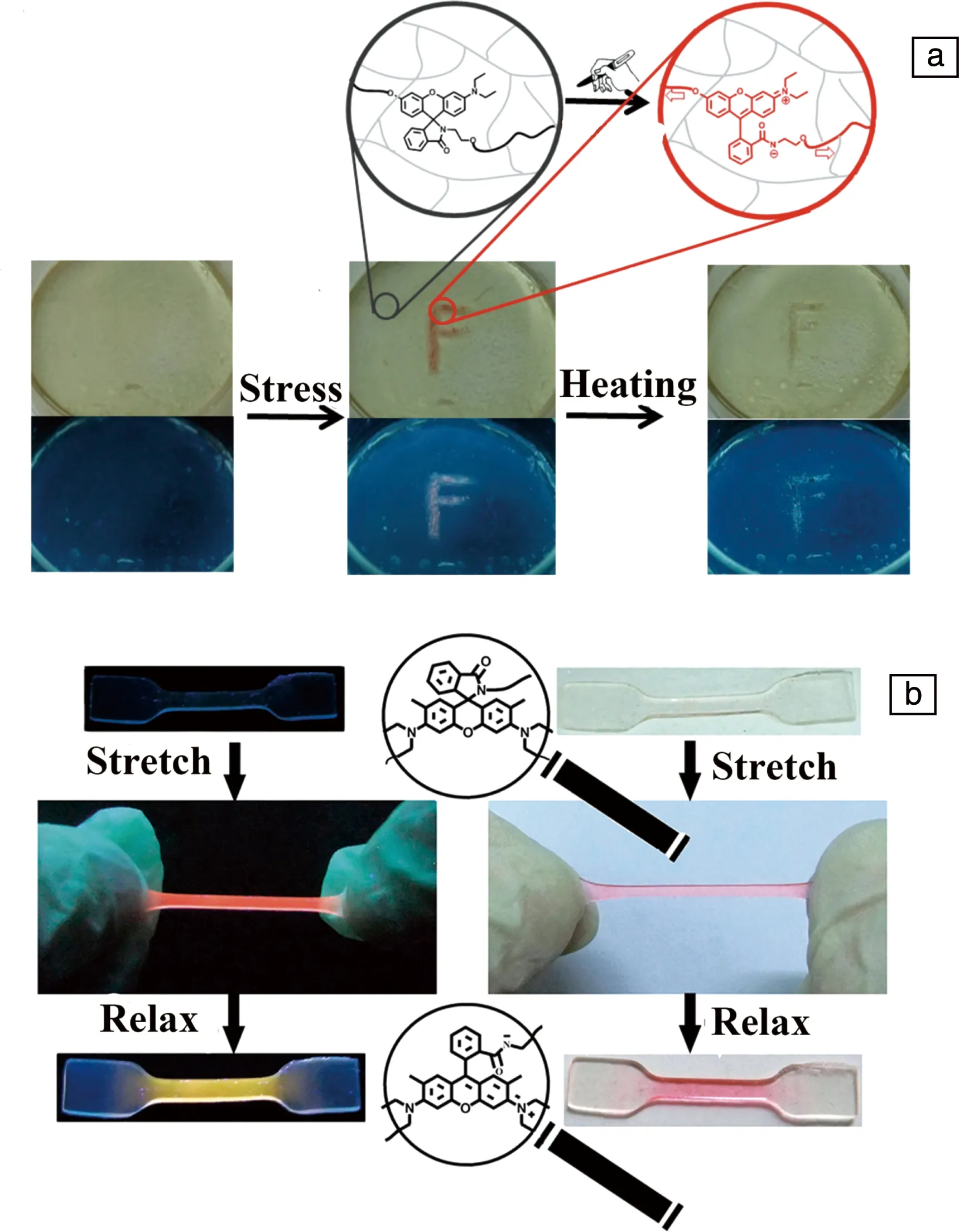

羅丹明B可由扭曲結構轉變為平面化的兩性離子,此過程中伴隨發生熒光及可見光顏色的顯著改變[49-51],因此以羅丹明B衍生物作為交聯劑制備得到的聚氨酯彈性體表現出顯著的力致變色性質[52]。在樣條受力過程中,可見光由無色變為紅色,熒光發射峰位置則從440紅移至550 nm。由于羅丹明B異構化轉變為可逆過程,受力變色后的樣品在100 ℃下處理幾分鐘即可回復至初始的狀態,而在室溫下該回復過程需要更長的時間(圖6a)。以羅丹明6G衍生物為交聯劑制備得到的多重網絡聚丙烯酸酯彈性體也具有非常明顯的力致變色性質[53]。經過多次溶脹聚合反應,初始網絡分子鏈被極大程度地拉伸舒展。這種彈性體變形時外力更易被傳導至力致變色基團上,從而使彈性體表現出很高的力響應靈敏度。非常有趣地是,因為力誘導產生的構象平面化,開環形成的兩性離子共軛程度由此增強。彈性體在反復拉伸和卸力過程中,熒光顏色會不斷地發生紅移和藍移,在藍色(420 nm)、黃色(550 nm)和紅色(600 nm)熒光之間來回轉變(圖6b)。

圖6 含羅丹明B聚氨酯薄膜受力及加熱后的可見光及熒光照片(a)[52];含羅丹明6G衍生物彈性體樣條拉伸前后的可見光和熒光照片及相應的分子結構變化(b)[53]Fig.6 Visible light and fluorescent images of the rhodamine B contained polyurethane film under stretching and heating(a)[52]; the visible light and fluorescent images and chemical structure changes of the rhodamine 6G contained elastomer before and after stretching(b)[53]

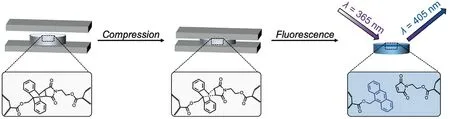

四元環的環張力約為110 kJ/mol,遠低于C—C鍵的鍵能(~345 kJ/mol),因此受力很容易開環[54, 55]。Craig團隊設計了一種香豆素二聚體變色基團[56],其結構中含有四元環丁烷結構,受力后解二聚化重新形成香豆素分子,共軛程度由此增強而發出藍色熒光。香豆素二聚體分子越靠近分子鏈中心,超聲作用時越易發生斷裂。不同于基于羅丹明及螺吡喃變色基團的體系,該類體系存在的一個問題是變色行為的發生伴隨著分子鏈的斷裂,變色基團的引入在一定程度上損害了材料的力學性能。Sumerlin團隊利用蒽衍生物和馬來酰亞胺雙鍵間的Diels-Alder加成反應設計合成了一種新型的力致變色基團(圖7),該加成物因分子結構中蒽的共軛結構被破壞而無法發射出熒光。以該加成物為交聯劑,通過自由基聚合反應將其引入到聚丙烯酰胺網絡中。在機械壓縮過程中,加成物發生Diels-Alder逆向反應,重新形成發出藍色熒光的蒽衍生物。但是,和四元環狀力致變色基團類似,人為設計并引入的橋環類變色基團是大分子鏈優先斷裂降解的部位,不利于力致變色聚合物材料使用壽命的延長[57]。

圖7 含蒽/馬來酰亞胺加成物聚合物受壓時的結構變化[57]Fig.7 The chemical structure changes of polymer containing anthracene/maleimide adduct under compression[57]

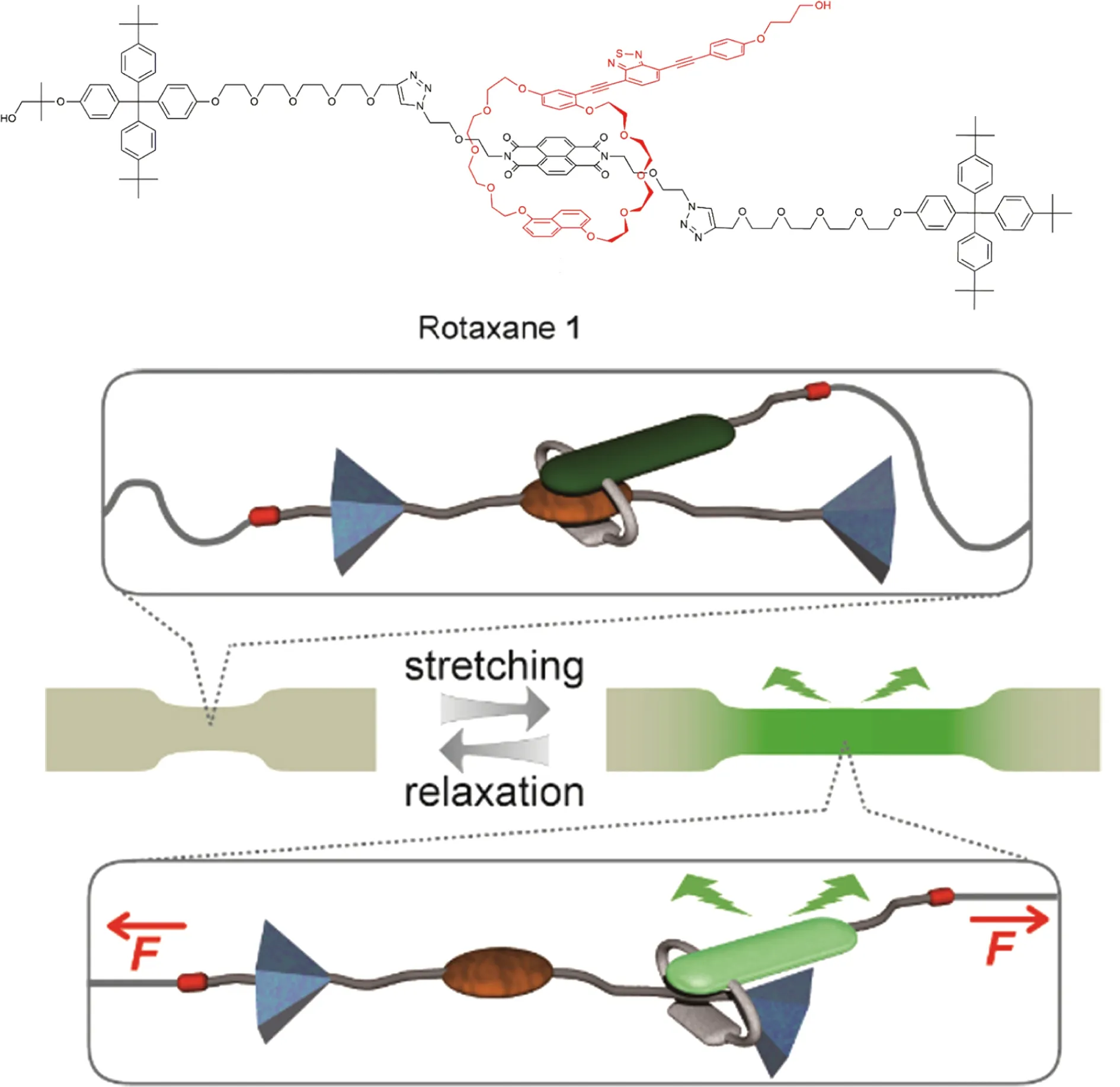

為了克服材料受力變色過程中所伴隨發生的性能劣化問題,Weder等設計了一種新穎的滑環力致變色基團[58, 59]。該變色基團由一個含有發色基團的環狀分子和含有熒光淬滅劑的啞鈴型分子構成。基體材料未發生形變時,發色基團的熒光被淬滅劑有效地淬滅。而在聚合物形變過程中,環狀分子和啞鈴型分子之間發生相對滑動,熒光淬滅劑和發色基團由此分離,聚合物會重新發射出熒光(圖8)。溫度升高到150 ℃時,由于環狀分子和啞鈴型分子間的相對滑移,位于530 nm位置處熒光發射峰的強度會隨著時間的推移而逐漸增加。在循環拉伸—卸力過程中,彈性體樣條表現出優異的變色可逆性。由于變色基團在材料變形過程中僅發生堆積結構的改變,因此該變色過程具有瞬時可逆性及不受光、熱等其它刺激源干擾等優點,且選擇不同結構的熒光發色基團可以用來調控機械刺激過程中材料光學性質的變化行為。

圖8 含滑環結構聚合物變色機理示意圖[58]Fig.8 Mechanochromic mechanism of the polymer containing slip ring structure[58]

4 結 語

自2002年Weder首次發現染料摻雜型力致變色材料以來,就不斷有各種不同的染料摻雜型力致變色材料被報道。這類力致變色材料中染料分子和樹脂基體處于相分離狀態,聚集態的染料分子從而表現出締合物熒光。受力時染料被重新分散顯示出不同于初始態的熒光發射。在這種情況下,變色過程僅僅是材料內部微觀物理結構的變化,而大分子鏈的化學結構沒有發生改變。但是,此類力致變色材料需要充分考慮染料分子微觀聚集程度和材料光學性質間的關系。近期的研究工作則主要集中于將變色基團通過共價鍵連接到聚合物基體中。機械力的刺激會誘發力致變色基團發生開環異構化,進而導致聚合物光學性質的轉變。和染料分散型力致變色材料相比,這種方法的優勢是力致變色基團可均勻分散在聚合物基體中,能有效阻止相分離的發生。

盡管在過去幾年中取得了很大的進展,但聚合物基力致變色材料仍有很多新的挑戰有待解決。比如說,力致變色基團的結構設計仍缺乏有效的策略,還難以實現力致變色過程熒光光譜的連續變化。實際上,對于力致變色聚合物的設計,自然界給予我們很多啟示,例如變色龍、頭足類軟體動物、蜥蜴等能夠根據情緒、溫度、光線強度改變皮膚顏色,這些實例將為我們設計新穎的力傳感器、信息顯示器件提供豐富的靈感。