晉陽古城地形特點及形態演變初探

文/中國建筑設計研究院有限公司建筑歷史研究所 閆金強

0 引言

晉陽古城位于山西省太原市晉源區,曾為戰國時期趙國的都城、北齊的陪都、北漢的別都、唐代的北都等。在春秋至宋代近1500年,特別是隋唐五代時期,一直是我國北方的軍事、政治、經濟重鎮,也是中原地區歷史悠久、價值突出的大型城市遺址之一。

宋太平興國四年(979年),宋滅北漢,焚毀晉陽,繼而引汾水灌之,晉陽古城被夷為平地。此后百年,晉陽城長期被汾河沖刷淤積,遺跡多深埋于地下,最深達19m。由于缺乏明確文獻記載及考古工作限制,其城市格局和重要建筑遺跡分布情況目前均不明了。

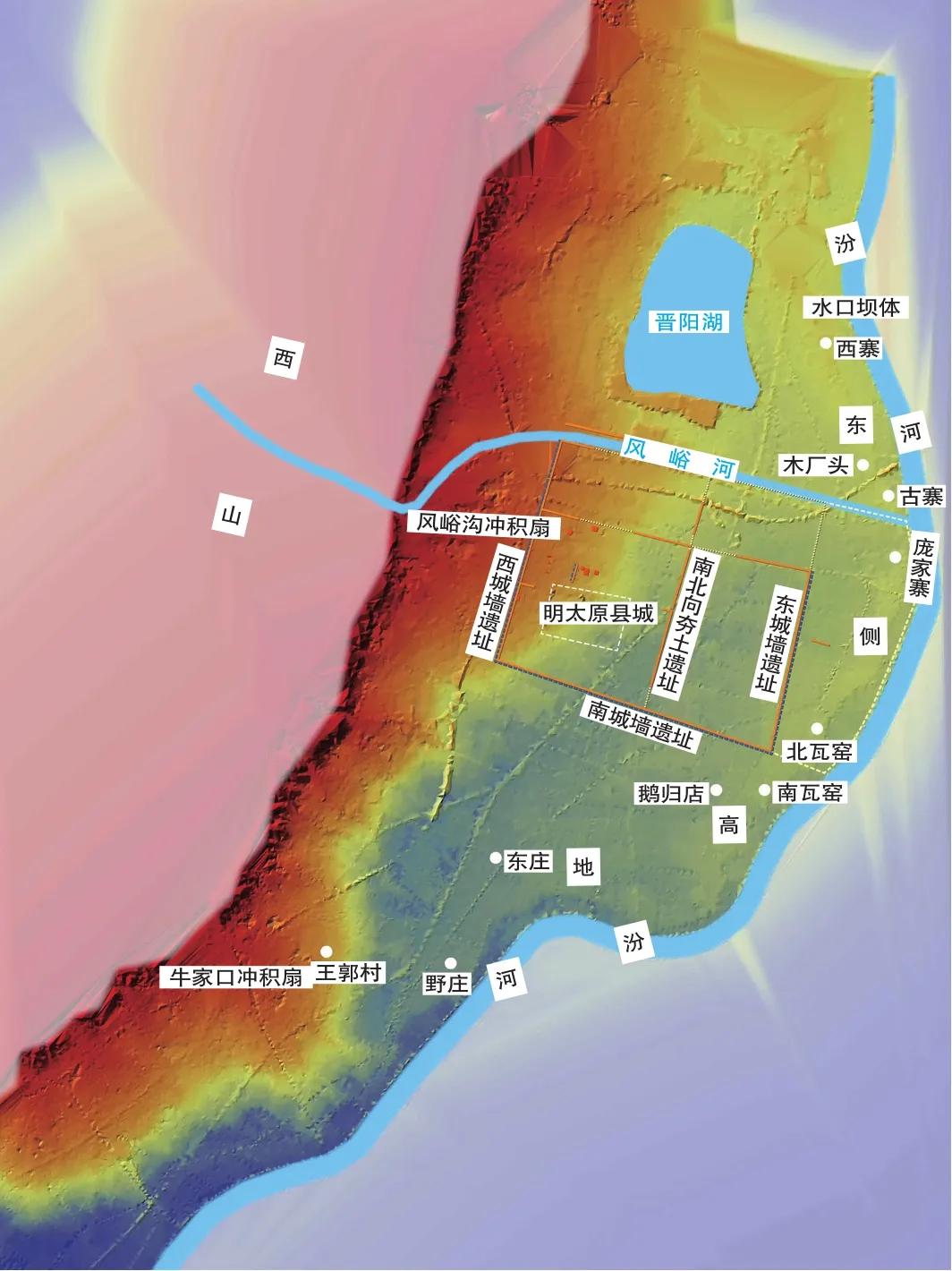

根據考古報告及相關研究,已探明晉陽古城城墻四至,發掘多處重要建筑遺址,明確了建設年代,目前已發掘確認了城墻及護城河遺址、東西向夯土遺跡以及多處建筑遺址和水渠、道路等,主要集中于西城西部(見圖1)。

圖1 晉陽古城主要遺跡分布

1 晉陽古城現有研究成果綜述

目前,學術界對晉陽古城的研究已取得一些成果,如關于晉陽古城城市布局、形態演變方面的研究,以王劍霓、薛愈、芮祁、常一民、張德一、張繼清、尹鈞科等學者的研究成果為代表。這些研究以《新唐書·地理三》《元和郡縣圖志》《晉陽記》等史料記載為依據,結合古城遺址地“東城角村”“南城角村”“北河下村”等現狀村名,根據已知的考古結論,對唐代晉陽城布局進行推測,主要觀點如下。

1)觀點① 現西城墻至南北夯土之間的范圍為西城,東城角村以東為東城,南北夯土墻至東城角村為中城,汾河河道在北河下村位置。

2)觀點② 汾河河道位置與觀點①相同,不同處在于中城寬度為“州東二里百六十步”。

3)觀點③ 西城范圍在羅城、南城角、東城角之間,中城范圍與②觀點一致,東城在中城以東。

4)觀點④ 汾河為現狀位置,西城范圍與觀點③一致,東城在汾河以東,中城在東城與汾西的東城角村之間。

2 晉陽古城地形特點

2.1 現狀地形概況

晉陽古城位于太原盆地北端的風峪溝沖積扇上,西依太山、龍山山脈,東臨汾河,北有風峪河,南瀕源自懸甕山“晉水”,扼守與陜甘地區溝通的風峪要道,處于“山環水繞,原隰寬平”的理想建城要地。城內西高東低、中間高南北低,城址最西側海拔795m,東城墻處海拔772m,海拔最低點769m位于南城墻中段(見圖2,3)。

圖2 基于1962年晉陽古城衛星影像的地形分析

圖3 晉陽古城GIS地形分析

風峪溝沖積扇是太原盆地西側面積最大的沖積扇,長105km、寬40km,中上部較陡,下部平緩,相較盆地內其他沖積扇,其平均坡度也較小。晉陽古城西城西部位于風峪溝沖積扇中下部,東部位于風峪溝沖積扇外。

古城東側靠近汾河處有1條帶狀高地(下文簡稱東側高地),從西寨村經木廠頭、古寨、龐家寨、北瓦窯、南瓦窯、鵝歸店、東莊營等村莊,與牛家口沖積扇連接,將晉陽古城包圍于內。高地長約16km,寬度800~1700m不等,海拔高度770~777m。

2.2 歷史地形推測

2.2.1 城址區域

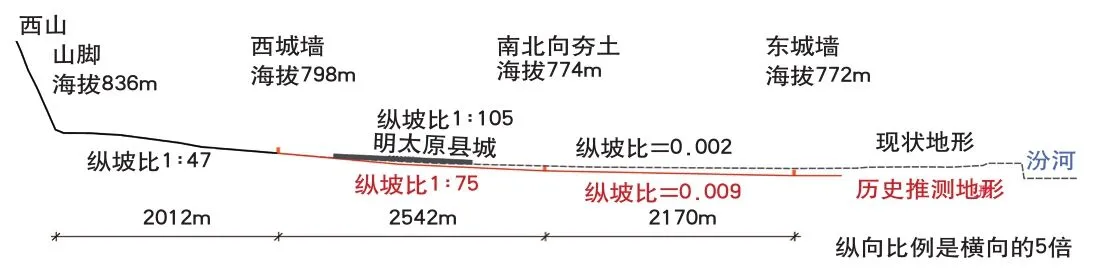

北宋初,晉陽古城火焚水淹后長期被汾河水沖刷淤積,明代以后汾河洪水泛濫頻繁,古城深埋于大量淤沙之下。如圖4所示,根據已有考古研究,可知晉陽古城城內文化層埋深從西城墻開始逐漸加深,西城墻內側遺存埋深較淺,地表可見;南北向夯土墻處文化層埋深8.5m;東城墻處埋深13.0~14.5m。綜合考古發掘成果和現狀地形,可大致推測晉陽古城的歷史地形特點:西城西部縱坡較大,東部現狀及歷史地形較為平坦。

圖4 晉陽古城東西向現狀及歷史地形坡度分析

2.2.2 城址東側

根據《山西通志》中關于明代及以前汾河中游各縣的水利灌溉工程記載,東側高地上的西寨、鵝歸店、木廠頭、龐家寨、南北瓦窯、野場等村莊在明代及明代以前就已存在。根據《汾河志》統計,自明弘治十四年(1501年)后500年間,汾河中游平均12年發生1次大洪水。分析可知,乾隆二十三年(1758年)前,洪水災害基本位于明太原縣城東,明太原縣城受災嚴重;此后,西寨、古寨、瓦窯、龐家寨等村莊成為受災最嚴重的地區。

據推測造成此種現象的原因為,災害記錄早期(1553—1725年),汾河河道在明太原縣城至東側高地間,兩者間約有2000m的行洪寬度,加上地勢高差影響,洪水主要對明太原縣城東南及其下游的東莊、野場等村莊造成危害,對東側高地上村莊危害較小。乾隆二十三年(1758年),汾河東徙,洪災泛濫時洪水會溢過南北瓦窯、龐家寨、西寨等村莊,致使上述村莊受災更嚴重。

據推測東側高地在明代及以前就已存在,且地勢相對較高。宋代至明代期間,晉陽古城區域先是百年荒澤,明代形成太原縣城,很難有人力、物力在汾河東岸筑高地,故可大致判斷東側高地在晉陽古城存續時期就已形成,并成為城市建設場地。

3 晉陽古城形態演變

3.1 晉陽古城與汾河關系

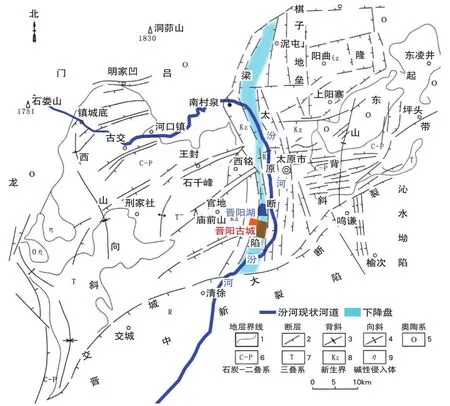

先秦時期,太原盆地沼澤遍地,距離晉陽古城不遠的“昭余藪”是全國有名的“九藪之一”,汾河作為山西的主要河流,可推斷此時其水量充沛。根據地質學研究,汾河出太原西山后,在海拔最低的太原斷陷“下降盤”位置,繞開化村、風峪溝等沖積扇南流(見圖5)。

圖5 太原掀斜構造與晉陽古城、汾河關系示意

根據相關文獻記載,先秦至唐汾河水量很大,河道很深,并可滿足航運要求。但從秦漢時期“昭余藪”面積逐漸縮小,北魏逐步消失的變化看,汾河水量一直處于減少趨勢。宋代,汾河季節性差異增大,水量逐漸減少,汾河航運記載較少,并出現水患災害,河水含沙量日益增加。明代,汾河開始有斷流記錄并進入洪災多發期。

晉陽古城西臨汾河,汾河在其肇建和毀滅階段均起到很大作用。在晉陽古城建設使用期間,其與汾河的位置關系在人力因素作用下發生多次改變。總體來說,晉陽古城經歷從小到大、又縮小直至毀滅的發展過程,汾河也經歷了從東向西、又從西向東的復雜遷徙過程,與晉陽古城的發展軌跡相互影響。

3.2 晉陽古城形態演變推測

晉陽古城的形態演變與歷史事件、汾河水利變化息息相關,結合近年考古成果可推測其形態演變過程。

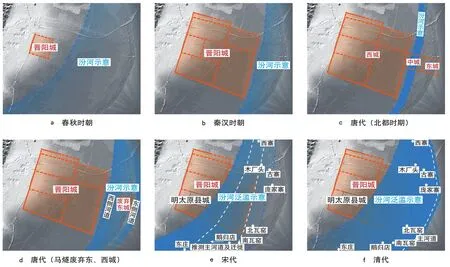

1)春秋時期 晉陽城尚處于肇建和發展階段,僅在西城墻中段發現東周時期的營建夯層,南北剩余段落始建于漢晉之間。因此,此時晉陽城可能為長寬約1200m的小型城郭,寬闊的汾河在城東沿著風峪溝沖積扇東緣南流(見圖6a)。

2)秦漢時期 晉陽城成為防御匈奴和控制西北的軍事戰略重鎮,戰爭頻繁,屢廢屢建。經歷晉劉琨筑并州城、東魏新置晉陽宮、北齊修建大明城、隋新筑倉城等建設階段,晉陽城內部格局逐漸豐富,規模逐漸擴大。此階段很可能隨著汾河水量減少和水面縮小,露出大面積空地供晉陽城擴大建設和農田耕種(見圖6b)。

唐建中四年(783年),馬燧“引晉水架汾而注城之東,潴以為池,寇至計省守陴者萬人;又決汾水環城,多為池沼,并樹柳以固堤”。可見東城所在地地勢最高,但其東側勢低洼。此后,晉陽城的中城、東城廢棄,汾河被東側高地分為東、西2條河道(見圖6d)。

4)宋代 北宋開寶二年(969年)3月至次年5月,宋太祖趙匡胤親征晉陽城,“筑長堤雍汾水”“筑長連城”“引汾水入新堤”,對晉陽城實施灌城水攻。3個月時間建設了汾河攔河壩,以及環繞晉陽城的長連城、引河等。攔河壩用于積蓄水量并控制水源流向,為減少工程量,與晉陽城保持一定距離,為防箭矢騷擾,“東城”所在高地很可能成為建設“長連城”的最佳位置。晉陽城城墻高4丈,“長連城”高度也應與其基本平齊,巨大用土量一定程度上加深了東城東側河道。

宋太平興國五年(980年),北宋政權攻陷晉陽城,火焚水灌將其變成廢墟,含有大量泥沙的汾河水在晉陽城內泛濫、淤塞達百年之久。明代開始,汾河泛濫成災,水大時晉陽城內外一片荒澤(圖6e)。

5)清代 乾隆十三年(1748年),梁卿云任太原知縣,后在西寨西北筑壩,“浚引汾河,復歸故道”。乾隆二十三年(1758年),汾河東徙。此時,汾河河道主要在東側高地以東,水大時可泛濫至明太原縣城(見圖6f)。

圖6 晉陽古城發展階段與汾河位置關系推測

4 結語

綜上所述,汾河作為晉陽古城“護城河”,與其興建、發展、繁榮、衰敗息息相關。汾河為晉陽古城的興建提供防御和水源;隨著汾河水面萎縮,晉陽古城擴大繁榮,最終“跨水連碟”成為唐之北都;戰爭原因使汾河成為晉陽古城的毀城利器,古城最終深埋地下。東側高地的存在使晉陽古城在東側約1000m處擴展出“東城”,形成橫跨汾河東、中、西3城的獨特形態;同時也是宋初修筑“長連城”水困晉陽和清代汾河成功遷徙改道的重要因素,并成為當地居民擇址建村的重要選擇。

在未來的考古研究工作中,應重點勘探和明確東城、中城的城垣位置與規模;明確西城東半區遺存的埋藏與保存狀態,重點發掘西半區,明確地層關系與重點遺存分布。在未來遺址公園的展示中,應將西城西半區作為展示重點,以晉陽宮、倉城等格局構成要素為主,形成展示區域,體現晉陽古城的城市核心區域和高等級建筑信息,展示晉陽古城的歷史文化。西城東半區、中城、東城則以地表植被標識為主,用高大喬木標識城垣的分布位置與規模,明確城市的結構輪廓,采用不同的地被、灌木、農作物,以不同的色彩和肌理形象展示晉陽古城歷史發展過程的興衰及其與汾河相互作用的關系。