城市風貌規劃編制方法和內容

——以江蘇省沛縣中心城區風貌規劃為例

鄧瀟瀟

(上海同濟城市規劃設計研究院有限公司,上海 200092)

0 引言

在快速城鎮化過程中,我國大量城市的地域特色逐漸消失,城市風貌日益趨同。

在這樣的大變革時代,保留城市記憶、發揚城市特色,是規劃工作的重任。運用“城市風貌規劃”構建更具“地域特色、民族特征和時代風貌”的城市風貌逐漸受到重視。

目前,城市風貌相關研究滯后于城市風貌建設的發展需求,而城市風貌規劃這一規劃類型尚未形成系統化的標準和規范,規劃的側重點偏重“藍圖式描繪”而非實施管理,因而在一段時間內,城市風貌規劃仍缺乏具體實踐意義。總結城市風貌規劃編制方法,明確城市風貌規劃內容,實現城市風貌規劃從設計藍圖到指導控制工具的轉變,是提升我國城市風貌質量的迫切需求。

1 相關概念界定

城市風貌曾經被用作文學化概念,“風”指內涵,“貌”為外在,城市風貌包括潛在的城市文質形態和直接顯性的城市物質形態。用于規劃領域后,城市風貌內涵進一步豐富化,受地理、生態、社會、經濟、文化等多重因素影響,包含從物質環境營造、城市面貌展示、城市文化塑造到城市精神提煉的多重內涵。簡單來說,可概括為城市與其周邊環境的基本物質形象與精神內涵。

城市風貌規劃是通過對城市歷史文脈進行挖掘,從而引導城市形成富有個性魅力的空間形態的一項專項規劃。城市風貌規劃尚未正式列入我國城市規劃編制體系,一般作為專項規劃或法定規劃的專題或補充。從規劃層次上,既包括宏觀層面的總體風貌規劃,也包括中、微觀層面的風貌詳細規劃。在規劃的實際管理中,整體層面的風貌規劃側重藍圖式定性描述,缺乏落地操作性;而中微觀層面的風貌規劃,常被套用城市設計的框架組織思路,缺少針對風貌的針對性編制方法。面對以上困境,本文通過沛縣城市風貌規劃實踐,嘗試提煉城市風貌規劃的編制方法和內容框架。

2 沛縣城市風貌規劃概述

2.1 規劃起源

沛縣位于江蘇省西北部,地處江蘇、山東交界處,緊鄰微山湖,是江蘇北部的重要門戶。沛縣老城區格局緊湊,核心區以漢文化為特色,建有漢風建筑群和開放空間,風貌識別度較為突出。近年來,隨著經濟發展和城市擴張,沛縣城市建設日新月異,建成了具有新時代特色的標志性新區,但同時也存在風貌短板,比如老城區環境品質老舊,新建片區趨同化明顯等。在此背景下,如何有效整合現狀資源、提升沛縣城市形象、重塑沛縣風貌特色,成為提升沛縣城市空間品質的重要議題,是開展沛縣城市風貌規劃的背景起源。

2.2 研究框架

本次風貌規劃構建自宏觀到詳細的漸進式縱深型城市風貌規劃框架,包括宏觀-中觀-微觀3個層面。宏觀層面為主城區124km2的城市風貌總體結構,包括精準定位城市風貌特色、構建城市風貌結構、劃分城市風貌分區等內容,形成城市有特色、可感知的整體風貌印象;中觀層面對具有重要影響的建筑風貌進行類型研究,總結提煉建筑風貌控制通則;微觀層面,針對風貌薄弱環節,提出具體的街道、建筑、公共空間的風貌改造建議。

3 沛縣城市風貌總體結構

3.1 風貌定位

沛縣古稱“沛澤”,是漢高祖劉邦的發跡之地,歷史悠久,兼具豐富多樣的水文化、漢文化、民俗文化資源;同時緊鄰微山湖,河道縱橫;城市建成區以現代風貌為主,漢城公園、漢城景區等特色地標街區,具有鮮明的漢文化風格,體現出城市獨特的文化脈絡。在現狀研究基礎上,結合訪談、問卷、綜合分析,提煉沛縣風貌定位:“中華漢城、綠脈澤沛”,建設集傳統與未來于一體的高品質城市空間,水綠縈繞、環境優美的濱湖園林城市,傳承漢文化、湖文化、運河文化的精神家園。

3.2 城市風貌結構

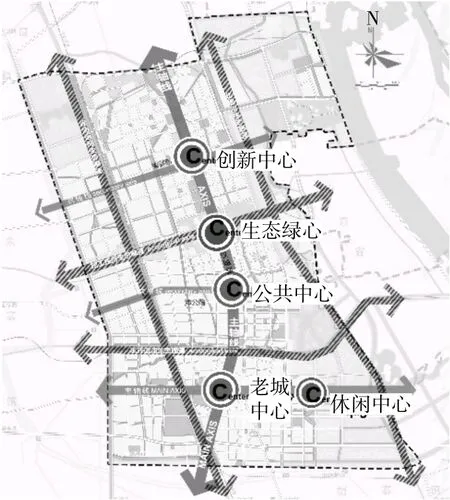

規劃劃定沛縣城市風貌結構為“一湖四軸五廊五心”(見圖1)。其中,“一湖”為城市東側的微山湖,“四軸”沿著4條主要城市道路布局,“五廊”依托城市現狀河道形成生態廊道,“五心”位于軸線的交點,是城市未來組團發展的中心。風貌結構確定了城市風貌的空間框架,提煉了城市最核心的風貌要素,是形成有特色、能感知的風貌印象的基礎。

圖1 沛縣風貌結構

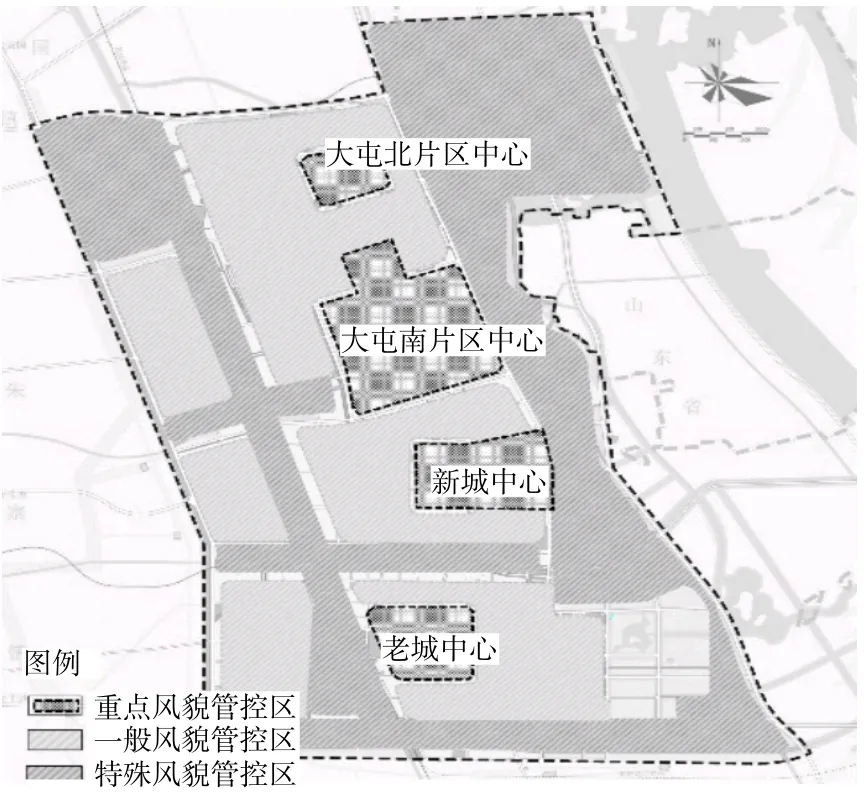

3.3 城市風貌分區

城市風貌分區是城市風貌特征在不同城市片區的差異化表達,是城市風貌多元化的基礎。根據風貌總體結構及特色風貌要素的空間分布,沛縣市區被劃定為六大風貌分區,并對不同片區的風貌特征予以歸納提煉,引導各片區差異化發展(見圖2)。例如,老城片區劃定為歷史人文風貌區,通過挖掘漢文化的內涵,注入豐富的文化、旅游功能,打造韻味濃厚、風格鮮明的漢文化歷史風貌街區,成為城市具有標志性的傳統風貌傳承片區。

圖2 沛縣城市風貌分區

3.4 城市風貌分級

根據現狀分析、上位規劃和風貌結構,對沛縣中心城區的各類用地進行風貌三級管控(見圖3)。重點風貌管控區位于各組團中心,片區內建筑、景觀及設施的風貌等需根據規劃嚴格管控,引入三維審批管理工具,對重點風貌片區進行精細化管理。一般風貌管控區為重點區域周邊片區,需考慮與重點風貌區的協調統一,以剛性控制+彈性引導的方式,強調整體協調,同時保留多樣性。特殊風貌管控區指規劃范圍內水系、公園、濕地等具有生態環境特征的片區。片區內需嚴格管控建設項目,其內及周邊項目需在充分考慮生態環境的前提下進行。

圖3 沛縣城市風貌分級

此外,規劃對于影響城市整體風貌的開放空間、重點街道、建筑高度和建筑色彩等風貌元素進行了系統性研究,提出了相應的控制、引導原則,為構建協調、品質化的城市整體風貌奠定了基礎。

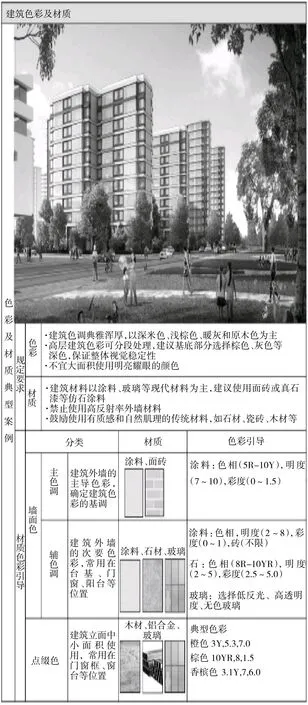

4 沛縣建筑風貌控制通則

建筑是城市空間的主導元素,從物質層面決定了城市風貌的直接印象,對于城市空間形象、地域文化特色的展示至關重要。根據建筑歷史演變研究,沛縣建筑地域特色隨著城鎮化和現代化逐漸弱化。未來沛縣的建筑特色既不能照搬傳統,也不能丟掉自身文化基因,因此規劃提出以“現代風格+新漢風風格”為主的建筑特色,即以現代風格為主,兼具沛縣漢文化特色的建筑風格,將傳承和創新結合一體,形成簡潔、大氣、典雅的現代沛縣的城市建筑風貌。

在整體定位基礎上,將建筑劃分為多層居住建筑、高層居住建筑、商業建筑、商務辦公建筑、文化建筑和大體量公共建筑幾個類別,對各類建筑特征進行提煉總結,并從形式、肌理、材質、色彩等方面進行控制,形成分類建筑風貌通則(見圖4)。同時,增加黑白準入清單,“白清單”鼓勵建筑形式和材料的傳承、創新、品質化設計;“黑清單”禁止高彩度、高明度和高反射度的建筑外墻材料的使用,避免在老城區、文化休閑區建設超出人性尺度、影響街區肌理的巨構建筑等。

圖4 文化建筑風貌通則

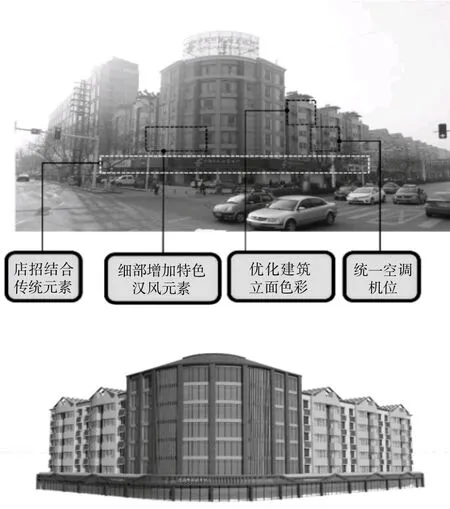

5 現狀風貌改造建議

為進一步將風貌規劃的指導原則落實到微觀尺度的建成空間,規劃對于現狀典型的建筑、開放空間風貌問題進行了梳理,提出了相應的風貌提升改造建議。針對現狀河道岸線親水性不強、休閑設施缺失、駁岸硬質比例過高等問題,提出駁岸生態化改造、增加觀光親水階梯、種植水生景觀植物等策略。對于現狀建筑的風貌問題,例如店招布置雜亂、建筑色彩飽和度過高、空調機位外露等問題,也提出了更新改造的策略。例如規范控制店招規格、尺寸、位置,統一空調外機位置,增加格柵裝飾,建筑細部增加特色漢風元素等(見圖5)。

圖5 現狀建筑風貌改造建議

6 風貌規劃實施建議

城市風貌規劃作為一種專項規劃,其成果不直接引導土地使用,其作用主要是通過與其他相關規劃的銜接,落實到有據可依的法定規劃中。為保障風貌規劃能夠有效落實,規劃提出雙層次風貌管控制度。宏觀層面城市風貌規劃成果服從國土空間總體規劃的統籌,針對城市空間品質和特色提出風貌訴求;中、微觀層面,將風貌規劃相關要求落實到詳細規劃中,控制指標應銜接法定圖則,成為城市建設的規劃管控依據。

7 結語

城市風貌是城市區別于其他城市的個性化名片,也是城市軟實力和綜合競爭力的體現。城市風貌規劃是提升城市風貌質量,應對當今“千城一面”“山寨模仿”“圖章復制”等城市病的一劑良藥。本文以沛縣城市風貌規劃為例,構建自宏觀到詳細的漸進式縱深型城市風貌規劃框架,探索城市風貌規劃的編制方法和內容,以期為面向實施的城市風貌規劃提供有益的探索。