公共建筑空間人性化設計分析

葉紅

(中建新疆建工(集團)有限公司設計分公司,烏魯木齊830000)

1 引言

我國經濟近40年的快速發展給公眾的社會生活、思想文化和價值觀念帶來了巨大的轉變,公眾對建筑設計的要求不再一味地追求科技感和物質價值,而是更多地追求人性的釋放,關注人本身的需求和人文理念[1]。

就公共建筑的公共空間設計而言,現在已經不再追逐單一的潮流和流派,取而代之的是人類對生存本質的思考,以“人”為出發點去衡量一切價值的精神,即“人本主義”的回歸。建筑空間除了是建筑功能、形式、技術和理念的集合,還是人在其中進行生活和工作的主要載體[2]。

因此,本文以公共建筑空間人性化設計為出發點,結合人性化設計的基本思想,借鑒現代建筑設計創作的具體實踐,分析其蘊含的人性化理念,思考公共空間人性化設計的方法,分析相關設計案例,總結符合當今時代發展的人性化建筑的創作方法。

2 人性化設計及公共空間的概念

建筑設計中的人性化設計是在“以人為本”的基礎上,充分利用自然條件和其他人工手段,將人的愿望和需求利用建筑介質表現出來,達到自然、建筑和人的和諧統一的目的[3]。

建筑公共空間包括內部和外部公共空間2部分[4]。根據其性質和空間形態,可以將內部公共空間劃分為2類:節點空間和路徑型空間(見表1),二者相互穿插和協作,共同組成了建筑內部公共空間。

表1 內部公共空間種類

建筑外部公共空間,是指在紅線以內,建筑外立面與城市道路之間的區域,可以實現建筑和外部城市環境的連接[5]。因其使用人群的廣泛性,對外開放具有一定的社會屬性,典型的外部公共空間包括:建筑室外綠地、建筑室外廣場、環廊、下沉廣場、停車場等。

3 人性化公共空間的環境

空間由不同的界面圍合而成,主要包括以下3種界面:頂界面、底界面、側界面。設計時,應根據不同功能和環境,選用不同的建筑材料,布置豐富的空間環境。

3.1 建筑材質

建筑和裝修材料是人的視覺、知覺、觸覺直接接觸的界面,會對人的心理產生一定的激發、暗示等影響。主要的裝修材料和使用效果見表2。

表2 裝修材料和使用效果

在設計過程中,需要根據不同公共建筑的功能屬性和業主的具體需求選用不同材質、質感的材料,進行色彩搭配,給使用者帶來不同的視覺及觸覺感受,在公共空間中營造特定的氛圍,豐富建筑的空間感。

3.2 光環境

通過利用不同的光,可以在公共空間中創造環境氣氛,制造情調,實現特定的構思,滿足人的心理需求。設計時,應首選自然光,自然光能讓人心情更放松、寧靜,同時可以達到節能的目的,再配合人工照明,補充光照或者增加局部光氛圍,共同營造光環境。

人類對自然光具有天生的追求和依賴。在公共空間內引入自然光后,自然光的變化有助于規范人們的作息,提升人們的工作效率,使人們保持良好的心情和健康的身體,增加對生活和工作的滿意度。

可以按照人的意志去控制人工照明,通過調節光的照度和色彩,給人的心理帶來不同的感受和體驗。例如,博物館內的聚光燈可以引起人們的注意,突出展品的重點。通過聚光燈展示的物體,其體積感和光感更為強烈,可彰顯出更多的魅力。圖1為上海卜石藝術館館內設計。在較為封閉的空間中使用局部照明后,不但不會令人感到太昏暗,還可以突出所要展示展品的重點。

圖1 上海卜石藝術館館內設計

3.3 色彩環境

人們在生活中會積累很多視覺經驗,繼而可以感受到色彩帶來的情感。當個人經驗與環境色彩經過碰撞后,會在內心產生共鳴,引起心理上的某種情緒,包括溫感、距離感、重感。例如,紅紫、紅、橙、黃到黃綠色能傳達出熱感,青紫、青至青綠色能傳達出冷感,紫色和綠色能傳達出溫感。

距離感是指在同樣距離下,人觀察不同的顏色,感覺到的距離會有所不同,由近及遠的感覺依次是:紅<黃<橙<紫<綠<藍。因此,警示標志一般采用紅、黃等進色,擴展空間感一般會采用綠和藍等退色,會使人感到空間的擴大。

色彩的重感的體現是:對于明度較高的色彩一般會給人輕盈的感覺,反之,則感覺沉重。以明度將顏色排列的順序為:白<黃<橙<綠<藍<黑。在實際的設計中,一般在支撐體系或者較大的建筑形體選擇使用淺色,給人一種輕盈的感覺,避免給人一種沉重感。

4 人對公共空間的需求

一般情況下,在不同的空間環境中,人會產生不同的心理反應。公共空間與人的行為相輔相成。優異的空間環境也會促使人具有良好的心理感受,人的心理對公共空間有公共性、私密性、領域性的需求。

4.1 公共性

公共性需求是公共空間的最基本屬性,也是評價設計作品好壞的主要指標之一。例如,在寫字樓建筑中,需要有專門的公共空間去進行商業洽談、會見客戶以及日常活動和交際。這種空間被稱作開敞空間,設計時要注意吸引人們的參與,滿足人們的公眾性需求。

4.2 私密性

人不但有公共性的需求,同時需要保有自身的個人屬性。在“自我”觀念下,人的自我意識有私密性的需求。所以,在公共空間的設計中,不僅要注意人的公共性,還要兼顧人的私密性的現實需求,這也是設計的一個重點,讓空間內的人可以獲得所需的安全感。

4.3 領域性

領域是指人在公共空間中能夠控制的范圍,在該范圍內人會有“領域”的概念。在設計中,可以通過對公共空間的合理布局和劃分,引導不同人群在不同的領域進行活動。例如,可以在工作區、休息區、交流區內,通過布置不同的設施和環境處理,給人以不同的心理暗示以及不同的節奏,突出空間的領域性。

5 人性化設計案例分析

5.1 空間色彩的處理

某省級檔案館,總建筑面積為19 283.04 m2,其服務大廳樓梯附近的公共空間設計如圖2所示。

圖2 某省級檔案館大廳樓梯附近公共空間設計

檔案館在公共空間的顏色處理中,每一個細部處理都是從檔案管的社會意義與使用者的現實需要出發進行整體設計。圖2所示樓梯附近的公共空間內,頂面和立面的顏色以銀白色為主,營造出明亮的環境氛圍,讓人感受到清凈和陽光,提供了樸素、純潔、干凈的環境,使人的心情寧靜;頂部采光頂,將自然光引入室內,解決室內采光的問題,減少電能消耗,在利用此空間時,人們會感覺更舒適自然。樓梯和地面采用棕色,會給人一種冷靜、中立、高級的感覺,是整個空間的重心,增加了環境的“重感”,給人帶來一種檔案館應有的歷史積淀的厚重感。綠色植物的點綴,可以給使用者一個寧靜、平和、清新的環境,讓人回歸大自然。輕重顏色的結合既滿足了提升檔案管自身的環境品質,也考慮到了人的心理實際需求。

5.2 空間流線的設計

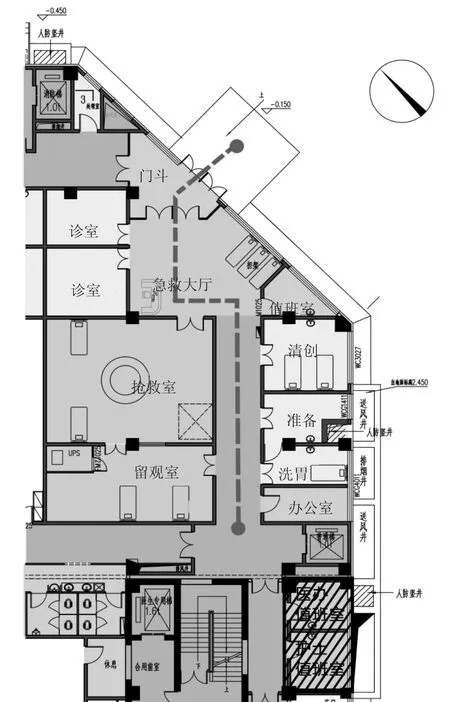

某醫院,總建筑面積為33 456 m2,1樓急診區域的平面流線設計如圖3所示。黑色虛線為病人通道,黑色陰影區域為醫生的休息辦公區域。

圖3 某醫院急診區域的平面流線

醫院急診區域的平面流線設計充分考慮了急診患者的實際需要,將急診大廳、各個急診功能房間在平面布置中連接在一起,方便患者就醫,便于醫護人員救治。同時,設計師對不同的建筑空間進行了分流,將醫護人員的辦公和休息區域劃分出獨立的區域,保證了醫護人員的私密性和領域性。同時,將急診區域與1樓大廳其他區域進行了物理分區,滿足急診24 h獨立運行的需要。

圖4 和圖5為某警察學校綜合訓練館1層建筑平面布局圖,面積為5 760 m2,在空間的流線設計中,以綜合訓練場為中心,對平面流線進行設計,學員可以到達任一訓練區域,滿足了空間可達性的要求,且根據使用需求的變化,豐富訓練大廳布局的多樣性,形成不同的空間領域,每個特定的區域分開布置,保證了人對空間領域性的要求,提高了建筑的使用率。

圖4 某警察學校綜合訓練館1層平面圖

圖5 某警察學校綜合訓練館1層擴展平面圖

6 結語

公眾文化素質的不斷提高對公共建筑的設計提出了更高的要求,使人性化設計已成為時代潮流,也成為建筑設計發展的必然趨勢。本文結合建筑人性化設計的理論和部分設計實例,探討了公共建筑中公共空間的人性化設計的問題。在未來的設計中,建筑的公共空間應逐漸增加人性化的設計元素,考慮各種人群尤其是弱勢群體的需要,體現建筑的人文關懷,使人快速地融入公共空間中,讓使用者更好地融入社會。