手的進化故事

張沁檸

我們的手指甚至可以代替眼睛來感知世界,荷蘭古生物學家福爾邁伊可以證明這一點。他從3歲起就失明,作為以研究海洋貽貝及其生態系統而聞名的專家,他從未見過化石。但在野外,他能通過手指觸摸來感知貽貝及其所在巖石的復雜形態結構,甚至能夠用手“看到”許多被其他科學家忽略的細節。那么,人手的這些功能是如何進化而來的呢?

手的特殊性

人的手之所以如此特別,不僅因為手很靈活,而且因為手具有非凡的感覺,它幾乎就像一個獨立的感覺器官。我們可以用手來感受微風和水的溫度。在黑暗中,我們能將鑰匙直接插進鎖眼,也可以感受不同物體的表面質感。一些裁縫甚至不用看,只用手摸,就能分辨一塊皮子的真假。

將手張開,然后再合上;用你的手指玩耍,用拇指觸摸其余四指的指尖;轉動你的手腕,你應該能夠輕松地將其旋轉180度;將你的手握成拳頭,讓拇指位于食指、中指和無名指之上……對人來說,這些動作做起來輕而易舉,但所有猿類都無法做到。

在人類進化過程中,手的重要性可以說和直立行走同等重要。隨著人類的進化,能用兩只腳走路后,我們不再需要靠手移動身體。空閑下來的手可以用來做很多其他的事情,比如拿取食物、抱起孩子、舀水、收集材料蓋房子,或者用一只手拿著東西,用另一只手操縱這些東西以執行特定的任務……

對于人類來說簡單的動作猿類都無法做到。

人的手非常靈巧。

我們的祖先對雙手的使用越熟練,他們的生存能力就越強,他們的后代的存活率就越高,因此,在自然選擇的過程中,更優秀的手形結構占了上風。我們的大腦和身體是同步進化的,在此過程中,手部的骨骼、肌腱、肌肉和神經變得越來越協調,手部的觸覺越來越敏銳,大腦對手部運動的控制也越來越復雜,其結果是手逐漸進化成集建造、狩獵、輔助進食和交流等多種功能于一體的“綜合工具”。

追溯源頭

手的進化最早可追溯到7000萬年前靈長目動物的祖先——合弓動物。早期的合弓動物是生活在地面的小型動物,然后逐漸爬上樹冠生活,并以小型昆蟲、種子和果實為生。能夠抓握小東西無疑更具生存優勢,合弓動物的爪子因此而進化。

長期以來,科學家們認為,早期的人屬動物一開始就擁有一雙與現代人類相似的手。20世紀60年代初,在非洲發現的一些化石可以證明這點。

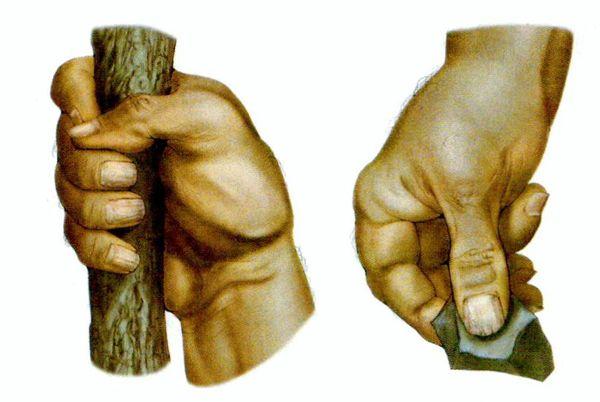

合弓動物的爪子因要上樹抓握小型食物而進化。

1964年5月,科學家在坦桑尼亞奧杜威峽谷發現了最早制造工具的早期人類的遺骸,其中有許多手骨與現代人手骨很相似。科學家將許多碎片拼接成了一只手骨架,其最下方的指關節尤其粗壯,拇指也很突出。這只手的外形已經很像現代人類的手——它的拇指比較長,因而可能相當靈活。當時,這個180萬年前早期人類的手骨引起了人們強烈的好奇心。這種早期人類的身高不超過122厘米,科學家稱他們為“能人”。雖然同時期發現的能人牙齒化石構造與早期南方古猿(猿類)的類似,但是能人手骨更接近現代人類手骨這點沒有爭議。

吃肉助力人類進化

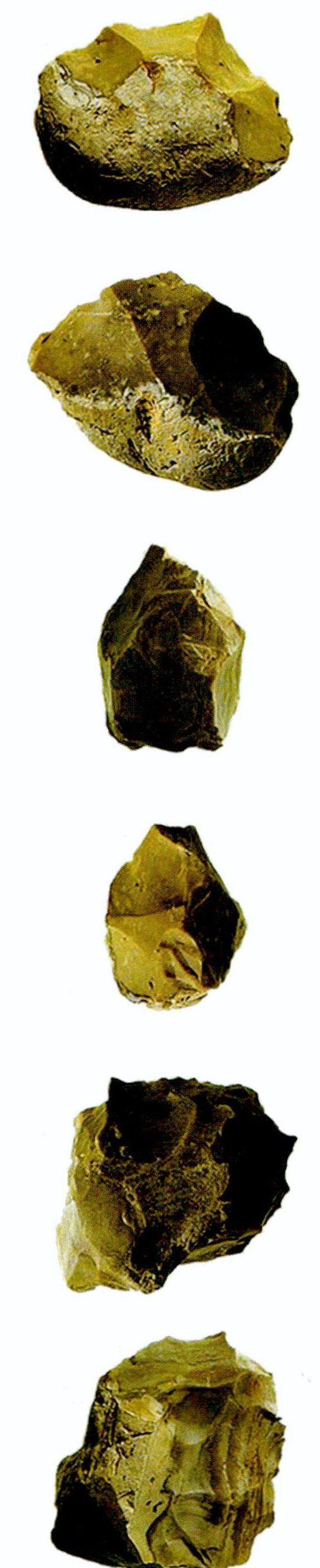

簡單卻鋒利的石器

能人的手比南方古猿的手結構更復雜,并且在奧杜威峽谷中發現的同時期卵石工具也能證明能人擁有靈活的雙手。在180萬年前,生活在奧杜威峽谷的能人一手握住石錘,敲擊另一只手按著的石塊,制造出鋒利的石器。這些峽谷居民的大腦只有現代人類的一半大,雖然他們的手沒有我們的靈巧,但能人的手已經不再是類人猿的手。

在靈活的雙手和簡單卻鋒利的石器幫助下,能人在大草原上收獲腐肉的能力大大提升。在廣袤的草原上,許多吃草的大型哺乳動物經常被大型貓科動物捕殺。這些獵手們吃飽離開后,獵物的殘骸上通常會剩下許多肉,在鬣狗或禿鷲趕來爭奪尸體之前,能人可以利用鋒利的石器迅速割下獵物尸體上剩下的肉。

20世紀90年代初,兩位美國考古學家在東非大草原上進行了一次實驗。他們試著用黑曜石(火山玻璃)制成的簡單石刃,從幾十具動物尸體(其中包括兩頭大象)上剮肉。令他們沒想到的是,一片不起眼的黑曜石刃竟然能輕易劃破大象堅硬的皮膚。實驗結果證明,這些動物堅韌的肌肉、厚實的肌腱和韌帶看似結實,但在石器面前通通“不堪一擊”。

開始吃肉是人類進化過程中的里程碑事件。在此之前,早期類人猿很可能主要以植物為食。開始吃肉后,蛋白質和動物脂肪攝入量的增加必然會大大提高早期人類的營養水平,而且有助于他們的大腦發育,進而提升對手的操控。而在這一過程中,我們的手不僅用于進食、制作工具、投擲或戰斗,還用于交流。

從“抓取”到“打手勢”

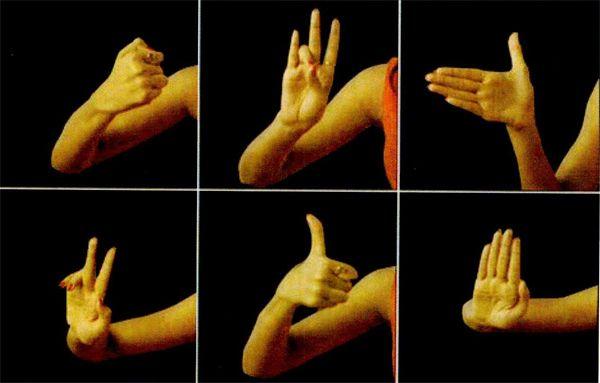

有跡象表明,手的進化也影響語言的發展。對人類來說,手勢是表達的一個重要組成部分。它們既在說話之前出現,又伴隨著說話出現。手勢被用來強調所說的內容并傳達情感,可以被用于表示拒絕、接受、威脅、求助和同情等。在聾啞者使用的手語中,手勢幾乎完全取代了語言。許多科學家認為。手勢和聲音在幾百萬年中共同發展,它們相互支持和補充,創造了越來越復雜的交流形式。孩子們在他們說出第一句話之前,就已經用手勢來表示他們的想法。

手和語言息息相關,這一點也反映在我們的親緣物種——黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩和紅毛猩猩身上。雖然它們能做的手勢很有限,但它們也能用手勢來交流。2018年,英國科學家對這些動物分別進行實驗,記錄下它們做出的2000多次手勢,結果發現了33種具有特定含義的手勢,其中大部分都是簡單的命令,比如“把那個給我!”“靠近點!”“給我梳理一下毛發!”或“別這樣!”,所有這些手勢都是為了開始或停止一種特定的行為。

科學家發現,黑猩猩、大猩猩和紅毛猩猩不僅都會使用這些手勢中的大部分,甚至連使用方式也一樣。人類似乎也以類似的方式使用手勢,但我們如何用手勢進行交流,更多取決于我們的社會環境和語言文化。

猩猩也會做手勢。

人類的手勢是表達意圖的重要組成部分。

用手“說話”

在最近的20年里,一些科學家在尋找語言起源的道路上不斷探索。他們通過各種實驗比較人類行為與猿類行為,并發現猿類打手勢時大多指的是當時對其有用的物體,而人類的手勢更具社會背景,所指的往往也是對他人有用或者與群體有關的東西。

由此可見,手勢傳達的意思從圍繞自身開始,但在人類進化過程中手勢又慢慢具有分享經驗、意圖、利益和規則等功能。科學家認為,交流起源于用手指物。例如,早期類人猿可能會指著一只在動物尸體上空盤旋的禿鷲,或者一個埋有塊根(當時人類的主食之一,紅薯就是一種塊根)的地方,抑或一頭離群的小牛。

起初,指向性的手勢會幫助協調集體活動,如狩獵或照看孩子。后來,手勢演變得更復雜,例如以扇動手臂的動作表示一只鳥,或以抱著胳膊的動作表示一個嬰兒。科學家現在認為,聲音被加入到手勢語言中,用來增強和擴大手勢語言。這與先前的某種觀點一致,即手勢基本上是轉化為動作的思想或心理意象。

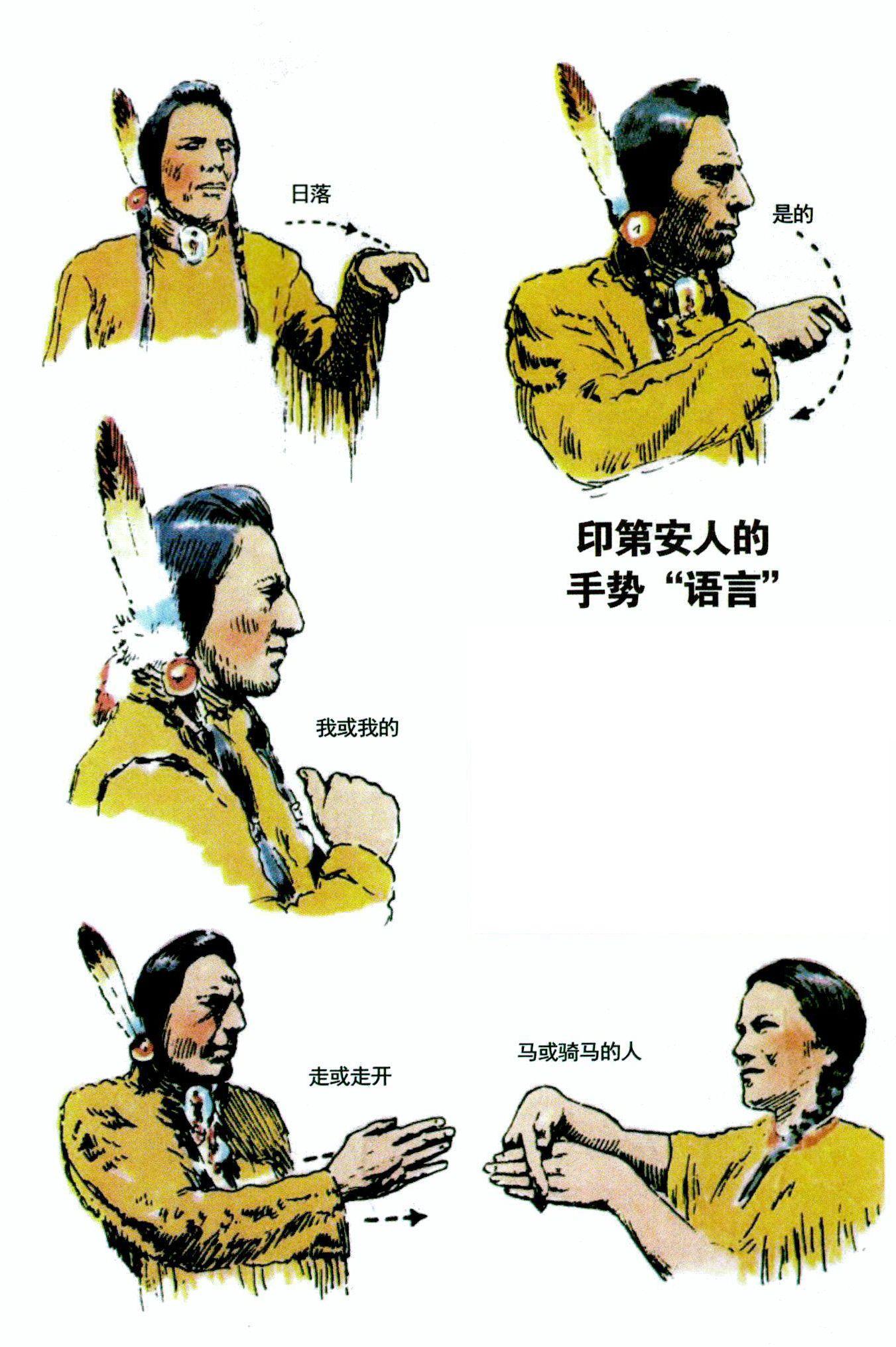

曾經許多印第安部落的人說的都是不同的語言,但通過“手語”,一個部落可以看懂另一個部落的意圖,這些圖片是他們通過“手語”來表達的一些內容。