繁榮與蕭條的市場邏輯

毛壽龍

在傳統(tǒng)社會里,人們的生活往往饑寒交迫,缺衣少食,談不上發(fā)展經(jīng)濟,往往連溫飽都很奢侈。但在現(xiàn)代社會里,人們體會到了前所未有的繁榮,不僅豐衣足食,而且現(xiàn)在的挑戰(zhàn)主要是吃什么、如何保持體形、如何保持時尚和如何衣著得體等,這些讓傳統(tǒng)社會的很多基本價值都出現(xiàn)了顛覆。

在傳統(tǒng)社會里,致富是要靠節(jié)約的,節(jié)約是美德。在現(xiàn)代社會里,財富是GDP(國內生產總值),消費也是財富。年度最終消費是多少或GDP是多少,表明該國有多少財富。所以,現(xiàn)代社會鼓勵消費,不僅鼓勵國內消費,而且鼓勵出口(讓外國人消費)。過去兩國之間的戰(zhàn)爭是,切斷供應,不賣東西給“敵國”,或者高價銷售。而現(xiàn)在兩國之間的戰(zhàn)爭是,不買“敵國”的東西,或者只能高價買“敵國”的東西。

在傳統(tǒng)社會里,勞動是辛苦的事情,是負擔,而讀書做官是為了成為人上人,從而逃避辛苦的勞動。在現(xiàn)代社會里,勞動是工作機會,是就業(yè),是福利,并且失業(yè)率越低越好,最好每個人都有辛苦的工作可以做。所以,現(xiàn)代社會沒有好吃懶做的人,不需要天天勸人勤勞,也不必說勤勞是美德,因為人們對工作趨之若鶩,并且能夠找到一份工作便是福分。政府的主要職能在于創(chuàng)造更多的就業(yè)機會,而且鼓勵工作機會不外流,不讓外國人搶走本國人的工作機會。

在傳統(tǒng)社會里,金子是財富。黃澄澄的金子,不僅會激發(fā)人們的貪婪,也是人們努力奮斗的動力。而且,金子不會壞,所以存金子(例如,把金子砌在高墻里,甚至埋在地底下)是最好的財富積累手段。而在現(xiàn)代社會里,雖然金子依然是金子,也很值錢,但是沒人去存金子了,因為現(xiàn)代社會的“金子”是貨幣。現(xiàn)代的貨幣往往是紙幣,是可以印刷的。而在數(shù)字時代,貨幣往往只是一些數(shù)字,不用印刷,政府增加一點數(shù)字就可以增加貨幣數(shù)量,政府的各種貨幣政策工具都可以增加財富。

在這種情況下,發(fā)展和蕭條也有了相反的含義。

在傳統(tǒng)社會里,因為經(jīng)濟不發(fā)展,所以消費品極度短缺,儲蓄少得可憐,投資也非常短缺。這樣的社會,基本上談不上發(fā)展,沒有繁榮,也沒有蕭條。所謂的繁榮就是風調雨順、國泰民安、人丁興旺、豐衣足食。而所謂的蕭條往往意味著有自然災害、作物歉收,嚴重的時候還會發(fā)生饑荒,引發(fā)戰(zhàn)亂,從而導致人口大量減少。

但在現(xiàn)代社會里,由于科學和技術的進步,生產的消費品越來越豐富。除了消費之外,人們還可以儲蓄。儲蓄增加,投資也增加,然后消費繼續(xù)增加,于是經(jīng)濟發(fā)展。當經(jīng)濟發(fā)展到一定的水平,社會就出現(xiàn)了經(jīng)濟繁榮。經(jīng)濟繁榮的主要標志是消費總量(也就是GDP)的高速增長,同時投資增加,企業(yè)家的生產活動量快速增長,就業(yè)率達到新高,失業(yè)率大大下降。

不過,有白天,就有黑夜,有陽,就有陰,現(xiàn)代社會有了繁榮,也就有了蕭條。社會出現(xiàn)蕭條的標志不是傳統(tǒng)社會的消費品嚴重不足,恰恰相反,而是消費品嚴重過剩,或者從生產方面來說,是產能過剩,用經(jīng)濟學語言來說就是經(jīng)濟出現(xiàn)了失衡。由于產能過剩,生產的東西沒人要,生產規(guī)模就會縮小,很多人就會失業(yè),就會沒有收入,也就沒有辦法購買消費品,于是蕭條會繼續(xù)發(fā)展。

如何只要繁榮而消滅蕭條呢?現(xiàn)代主流的經(jīng)濟學家想了很多理論和政策工具,現(xiàn)代政府也充分發(fā)揮財政政策、就業(yè)政策和貨幣政策工具的作用,努力消滅蕭條,以維持持續(xù)的繁榮。

政府財政政策上的方法有兩種。一是降低稅率。政府主張減輕企業(yè)負擔,讓企業(yè)能夠在不解雇員工的情況下繼續(xù)維持生產或者有新的資金來擴大生產,從而降低失業(yè)率,維持這些人的消費能力,甚至增加他們進一步消費的能力。二是增加財政支出。政府舉辦公共工程,創(chuàng)造就業(yè);政府提供更多的轉移支付,提升低收入者的消費能力;政府向失業(yè)者提供各種就業(yè)技能培訓,提高其就業(yè)能力。

當然,經(jīng)濟學家和政府都發(fā)現(xiàn),財政政策的直接結果是只有短暫的繁榮,而嚴重的后果是政府債務迅速增加。在債務市場上,政府獲得更多的借債機會,其實是擠占了企業(yè)的融資。從這個意義上說,政府增加支出,雖然在一定意義上提振了消費,但由于擠占了企業(yè)的融資,最終還是降低了企業(yè)的投資機會,從而讓市場缺乏有效的投資,實際上損害了經(jīng)濟增長。

所以,政府的財政政策不可能一直很積極。理性的經(jīng)濟學家和政府都會認識到,財政政策在應對蕭條和創(chuàng)造繁榮方面是有很大的局限的。因此,政府一般不會一直采取非常積極的財政政策,而是主張穩(wěn)健的財政政策。畢竟,一旦政府爆發(fā)債務危機,對于經(jīng)濟來說,就會有很大的消極效應。即使是所謂的穩(wěn)健的財政政策,也難以為繼,尤其是在遇到經(jīng)濟衰退周期以及像新冠病毒肺炎疫情的災難時——經(jīng)濟學家和政府都會忍不住采取積極的甚至激進的財政政策,其結果是好處不大,對經(jīng)濟的危害更甚。

在財政政策的作用有限時,經(jīng)濟學家和政府就會選擇貨幣政策。貨幣政策工具的表現(xiàn)形式也是多種多樣的,有些國家采取的是量化寬松的政策,有些國家采取的是信貸擴張的政策,但歸根結底是增加貨幣供應量。增加的貨幣供應量去哪里了呢?增加的貨幣供應量可以表現(xiàn)為政府的財政支出,也可以表現(xiàn)為企業(yè)的貸款,還有消費者的消費貸,甚至直接給國民發(fā)錢,或者給消費者發(fā)消費券,給貧困人口發(fā)食品券,等等。

貨幣量的增加,可以讓政府增加財政收入并增加支出,可以讓企業(yè)增加信貸然后用于投資,也可以讓消費者增加可支配收入用于消費,從而刺激消費,刺激生產。三駕馬車一起推動,GDP會快速增長,至少名義上的宏觀數(shù)字會非常好看。

但是,表面上的好景不長,增加的貨幣量剛開始有刺激經(jīng)濟繁榮的效應,而由于物價上漲、投資品價格上漲,增加的收入只是名義收入,增加的貸款也只是名義貸款,增加的政府財政也只是名義財政,于是GDP名義上增加了——僅僅是名義上的增加。對于這樣的繁榮,經(jīng)濟學家稱其為虛假的繁榮,或者泡沫。

最嚴重的情況是,有些國家這樣做了,由于用力過猛,引發(fā)了嚴重的通貨膨脹,直接導致貨幣崩潰,其結果當然是災難性的。當然,理性的國家不會用力過猛,一般會在金融系統(tǒng)性風險出現(xiàn)之前就停止增發(fā)貨幣。即使這樣,貨幣增發(fā)一旦停止,虛假的繁榮就會馬上消失,進一步的蕭條就會接踵而至。

在奧地利學派經(jīng)濟學家看來,政府財政政策和貨幣政策的禍害還不止如此。這些政策的最大危害是,損害了企業(yè)家的理性投資行為,也損害了消費者的理性消費行為,從而損害了市場過程對資源的有效配置,尤其是在時間維度上的配置,讓經(jīng)濟周期中的衰退期不斷地加深、延長。

在秩序經(jīng)濟學家看來,政府的財政政策和貨幣政策,無論是溫和的還是積極的,更不用說是激進的或者瘋狂的,都會損害市場秩序。一旦市場秩序被破壞了,經(jīng)濟增長就會缺乏秩序基礎。貨幣如果沒有秩序就會從金錢轉變?yōu)闆]用的紙幣,而所有的資產也會因為缺乏秩序而失去價值,甚至勞動力也會失去市場秩序而變得沒有價值。由于經(jīng)濟價值失去了市場秩序的支撐,經(jīng)濟不崩潰才怪。

所以,主流經(jīng)濟學的財政政策和貨幣政策理論存在著錯誤,相關的財政政策和貨幣政策工具對經(jīng)濟是非常有害的。對此,奧地利學派經(jīng)濟學家有非常好的理論和政策工具。他們認為,繁榮和蕭條只是經(jīng)濟體硬幣的兩個面,是不可分的。繁榮的時候,其實隱藏著未來的蕭條,蕭條的時候隱藏著未來的繁榮。從儲蓄-消費的角度來說,如果一個經(jīng)濟體的人儲蓄多,投資就會多,就業(yè)就會增加,產出就會增加,這個時候經(jīng)濟就會處于繁榮時期;在繁榮時期的頂峰,儲蓄達到了頂峰,投資也達到了頂峰,產出也就達到了頂峰。

接著就會開始蕭條,因為產出很多,供過于求,物價會下跌,投資會減少,就業(yè)率會下降,工資水平會下降,儲蓄也會減少。這一切都下降到低谷的時候,也就是蕭條最嚴重的時候。但就在這個時候,物價開始上漲,投資開始上漲,就業(yè)率也隨之上漲,接著經(jīng)濟繁榮就會來臨。

從秩序經(jīng)濟學家的觀點來看,只要市場秩序存在,經(jīng)濟增長就會存在。繁榮和蕭條,在秩序意義上,其實只是宏觀數(shù)據(jù)的變化。即使在衰退期,物價低一點,通貨有點收縮,工資率有點下降,只要市場秩序沒有被破壞,經(jīng)濟價值就依然會存在。而企業(yè)家即使會犯錯,也會選擇正確的方案,這個時候企業(yè)家行為的調整就會讓經(jīng)濟迅速走出所謂的衰退期。繁榮期往往意味著過度的投資、過剩的產能或者過多的消費。這個時候,只要企業(yè)家選擇的秩序基礎(也就是市場秩序)沒有被破壞,企業(yè)家就同樣會合理地投資和規(guī)劃產能,消費者也會合理地收縮過多的消費,整個經(jīng)濟宏觀上就會走向軟著陸。

所以,在奧地利學派經(jīng)濟學家和秩序經(jīng)濟學家看來,只要市場過程不受政府財政政策和貨幣政策的干擾,市場秩序不受政府普遍性強制政策的破壞,經(jīng)濟即使存在周期,也是正常的,也是可以理解的,而且是很容易向穩(wěn)健方向轉變的。

不過,主流經(jīng)濟學家和現(xiàn)實中的政府,還是認為財政政策和貨幣政策依然是必要的,而且是可行的。所以,人間依然在上演一幕幕的悲劇:過于積極的政府,總是好心辦壞事。

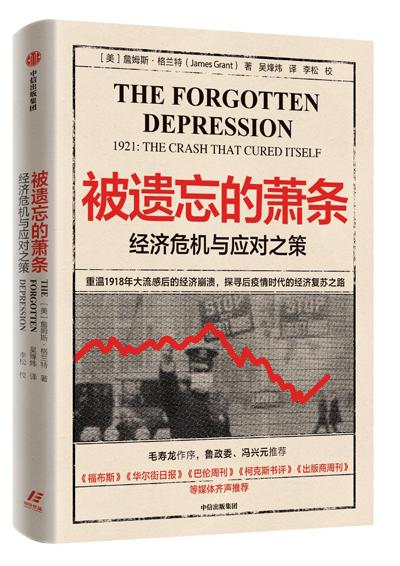

在這個意義上,我們來閱讀一下美國奧地利學派經(jīng)濟學家詹姆斯·格蘭特的著作《被遺忘的蕭條:經(jīng)濟危機與應對之策》。這本書講述了一個故事,在這個故事里,1920年,也就是第一次世界大戰(zhàn)結束后,美國經(jīng)歷了一場蕭條。在這次經(jīng)濟危機里,美國政府沒有采取任何積極的哪怕是溫和的財政政策和貨幣政策,而是實行了財政平衡,還提高了利率,但它在1921年就走出了危機。

從時間上說,很多人會講,這個故事只是個故事,早就過時了。但是,將這個故事和后續(xù)的很多故事對比一下,我們就可以看到,在后續(xù)的故事里,面對每一次危機,政府都采取了積極的財政政策和貨幣政策,其結果是政府很難從經(jīng)濟危機中走出來,市場需要花很長的時間來消化錯誤的政策導致的后果。沒有比較,就沒有傷害,沒有比較,我們也不會深切地理解這一點:有效政府并不一定是積極的政府,有限政府才是有效的政府。

(作者為中國人民大學教授)

責任編輯:尚國敏