白令海東陸架區生源硫化合物的時空特征變化

劉絢麗,翟 星,孫 霞,陳 衎,厲丞烜,3*,王保棟,3

(1.自然資源部 第一海洋研究所海洋生態研究中心,山東 青島266061;2.自然資源部 海洋生態環境科學與技術重點實驗室,山東 青島266061;3.青島海洋科學與技術試點國家實驗室 海洋生態與環境科學功能實驗室,山東 青島266237)

作為從海洋向大氣排放的最主要的生源性硫化物,二甲基硫(Dimethylsulfide,DMS)在全球硫循環中占據重要地位。Land等[1]估算全球DMS的海-氣凈通量為19.6 Tg(S)·a-1,約占大氣中由非人為因素排放的硫含量的30%[2]。更重要的是,DMS釋放帶來的負溫室效應對全球氣候和環境會產生重要影響。進入大氣中的DMS被氧化生成具有吸濕特性的非海鹽硫酸鹽和氣溶膠,它們會增加凝云結核(CNN)的數量或增大原結核顆粒,促進云的形成以提高云層對太陽光的反射,從而減少地球接收的太陽輻射量,在一定程度上能夠緩解和抵消溫室效應[3];而且DMS也是酸雨的主要貢獻者,DMS被氧化后形成的硫氧化物能夠影響大氣沉降物的p H值,模擬研究發現由DMS轉化而來的SO2和SO42-分別占大氣中該物質總量的25%和27%[4]。

β-二甲基硫巰基丙酸內鹽(Dimethylsulfoniopropionate,DMSP)是DMS的前體物質,海水中以溶解態(DMSPd)和顆粒態(DMSPp)形式存在。海洋中微型、大型藻類以及鹽生高等植物都能產生DMSP,但產量具有種間差異性。甲藻綱和金藻綱是產DMSP的優勢種,藍藻綱、綠藻綱和裸藻綱等浮游植物體內DMSP含量較少[5]。植物細胞中的DMSP具有復雜生理作用,如調節滲透壓[6]、防御攝食者[7]、防凍[8]、抗氧化[9]以及含硫氨基酸合成的硫源和碳源。海水DMSP消耗主要有2種方式:一種是在DMSP裂解酶的作用下降解為DMS和丙烯酸鹽[10-11],DMS作為該過程中的副產物;另一種則是通過去甲基化作用生成甲硫醇,是DMSP降解的主要途徑[12]。Kiene和Linn[13]通過35S標記DMSP發現只有2%~21%(平均占比為9%)的DMSP會轉化成為DMS釋放到水中,大部分會轉化為含硫微粒以及溶解態非揮發性降解產物。

海水DMS主要來源有浮游植物細胞釋放DMSPd至水體中被分解產生DMS[10-11],浮游植物直接產生DMS釋放至水體[14],水體中的DMSO還原生成少量DMS[15]。海水DMS主要通過微生物降解[16]、海-氣通量[17]和光化學氧化[18]三種途徑進行去除。微生物消耗是海水中DMS消耗的主要途徑,例如巴倫支海在浮游植物水華期間水體DMS大部分被微生物消耗[19],溫帶和亞熱帶水體中微生物可以消耗海水50%~80%的DMS[20]。

白令海是太平洋和北冰洋水體交換的唯一區域,具有復雜獨特的環流結構、生態系統和環境效應。高溫、高鹽的太平洋與低溫、低鹽的北冰洋之間存在顯著的海水溫鹽性質差異及水位差,海水等密度面向北冰洋傾斜,高鹽、富營養鹽的太平洋水自白令海向北通過低溫、高營養鹽的Anadyr流、白令陸坡流和Alaska沿岸流三支水體經白令海峽流入北冰洋最大邊緣海楚科奇海。白令海處于世界大洋3個高生產力海區之一的亞北極海區,是海冰、水團、熱量、營養鹽等向北冰洋輸送的關鍵環節,這種太平洋向北冰洋過渡水體獨特的環流結構和生態特征對白令海DMS和DMSP的收支和遷移轉化過程的產生獨特影響。白令海是海洋DMS的重要源區[21],目前已有研究僅局限于白令海中心海盆區、陸坡區和北陸架區生源硫化合物濃度的時空變化特征和各種去除途徑的重要性[22-24],認為海水變暖會引起浮游生物群落改變進而造成生源硫化合物濃度升高的趨勢,DMS微生物消耗要快于光降解和海氣釋放,但白令海東陸架區水團等海水環境性質的年際變化對生源硫化合物生產和轉化的影響仍需具體分析研究。鑒于此,我們根據2012年(第五次)和2014年(第六次)中國北極科學考察的現場調查數據,分析白令海東陸架區生源硫化合物濃度的空間分布和年際變化,探討表層海水DMS和DMSPd的生物生產和消費速率的時空差異性,闡釋生源硫化合物分布、產生和消耗的影響因素,評價DMS海-氣通量水平及其變化趨勢,對揭示白令海對生源硫化合物分布、來源和周轉的區域特殊性及其氣候效應具有重要意義。

1 樣品采集與方法

1.1 樣品采集

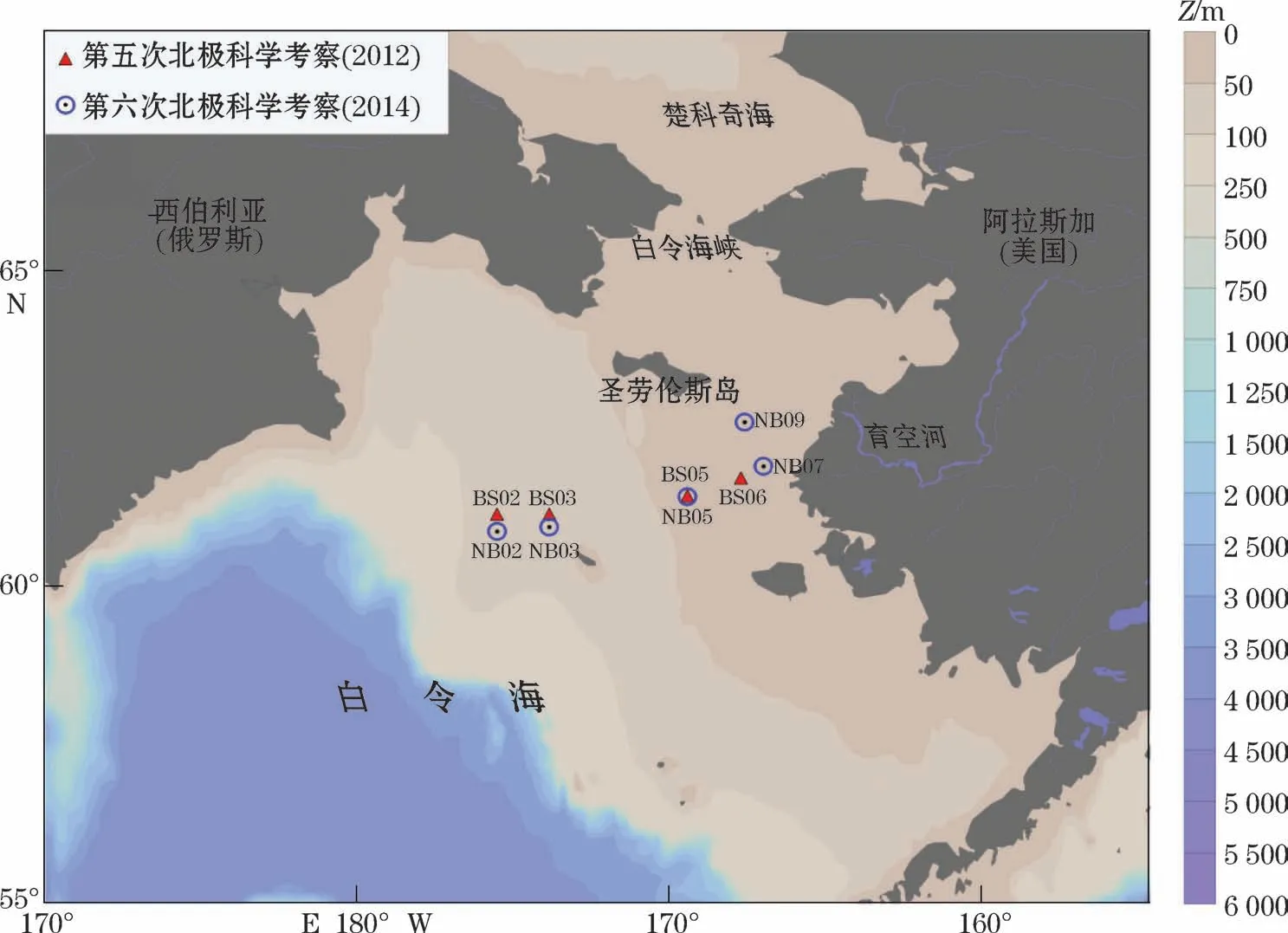

在第五次(2012年)、第六次(2014年)北極科學考察中,我們乘中國“雪龍號”極地科學考察船對白令海東部陸架區開展DMS和DMSP現場調查取樣和分析測定。2012-09-10—11調查斷面為BS斷面(167°43′12″~175°31′48″W,60°52′12″~61°41′24″N),2014-07-22—24調查斷面為NB斷面(167°36′00″~175°31′48″W,60°52′12″~62°36′00″N)。2條采樣斷面位于同一海域,采樣站位見圖1。

圖1 白令海東陸架區調查站位示意圖Fig.1 Locations of sampling stations in the eastern shelf of the Bering Sea

用Niskin采水器采集海水樣品,通過硅膠管(充滿海水且無氣泡)轉移至潤洗2或3次的安瓿瓶中,將硅膠管深入瓶底并讓海水迅速注入(無渦流產生),待水溢出瓶口且溢出體積約占瓶子體積的50%后,緩慢抽出硅膠管并立即將瓶蓋蓋緊,用于二甲基硫化物濃度分析。DMS樣品于1~2 h內現場測定。海水水樣通過0.45μm醋酸纖維濾膜過濾,濾液置于50 m L離心管,冷凍避光保存,用于營養鹽濃度測定。

對于總態DMSP(DMSPt)樣品,用移液槍取10 m L海水樣品移至已加入1.2×102μL 50%(體積分數)H2SO4的離心管中,緩慢顛倒數次使其混合均勻。采用小體積重力過濾法采集DMSPd樣品,取約30 m L海水樣品在3 min內通過0.70μm濾膜(英國沃特曼公司生產GF/F型號,Φ=47 mm)進行重力過濾,收集3.5 m L初始濾液至已添加40μL 50%(體積分數)H2SO4的離心管中。過濾中保持過濾壓力很小且濾膜潤濕,以免浮游植物細胞破裂而造成DMSPd含量偏高[25]。

1.2 樣品分析測定

采用氣提-冷阱捕集氣相色譜法[26]測定海水DMS濃度。經玻璃注射器取2.0 m L水樣注入干燥玻璃瓶中,用高純氮氣(體積分數為99.999%)以40 m L·min-1的流速進行吹掃,吹掃出的氣體通過Nafion干燥管除濕后經捕集狀態下的六通閥富集至浸于液氮中的Teflon捕集管,吹掃2~10 min(視樣品濃度而定)后將捕集管置于熱水(t>70℃)中加熱解析,解析后的DMS樣品隨載氣進入氣相色譜儀(日本Shimadzu公司生產的GC-2010 Plus型號)進行測定。進樣體積2.0 m L時,檢出限為0.50 nmol·L-1,精度低于5%。

對DMSPd和DMSPt樣品的測定,酸化后的濾液室溫避光保存24 h,保證濾液中DMS被完全酸化氧化移除。隨后,向濾液中加入5.0 mol·L-1NaOH溶液3.0×102μL,堿解3~6 h,測定DMS來確定DMSP濃度。DMSPt與DMSPd的差值即等于DMSPp的濃度。

現場海水溫度、鹽度、深度和葉綠素(Chla)等環境參數由“雪龍號”調查船上的直讀式溫鹽深儀CTD(Seabird 911 plus)同步測定,并在原國家海洋局第一海洋研究所對原始數據進行預處理和校準。5項營養鹽(PO3-4、SiO2-3、NO-3、NO-2和NH+4)數據在原國家海洋局第二海洋研究所測定和修正。

1.3 DMS和DMSP生物生產和消費速率的測定

采用抑制劑法[27]測定DMS和DMSP的總生物生產和凈生物生產速率,兩者之差即為生物消費速率。現場測定DMS生物生產和消費速率時,添加二甲基二硫醚(DMDS)抑制劑,將6個1 L的聚乙烯塑料瓶中裝滿水樣,其中3個瓶中各加入DMDS至濃度為200μmol·L-1[24]作為對照組,未加DMDS試劑的作為空白組。將空白組和對照組均置于黑暗處并在現場海水溫度下培養,分別在0、2和4 h后各取2.0 m L培養液測定DMS的含量,分析cDMS與t的關系。空白組得到的斜率為DMS的凈生產速率K1對照組的則是總生產速率K2,消費速率K消=K2-K1。DMSP采用甜菜堿(GBT)抑制劑,將水樣裝滿6個2 L的聚乙烯塑料瓶中,其中3個瓶中加入GBT至5.0μmol·L-1作為對照組,采用與DMS同樣的方式進行培養,并取樣30 m L進行水樣中DMSPd濃度的測定,計算生產和消費速率方法同DMS的。

1.4 DMS海-氣通量

采用Liss和Slater提出的雙層滯膜模型估算DMS海氣通量(FDMS),公式[28]如下

式中Kw是DMS氣體的海氣傳輸速率,Cw和Cg是水體和大氣中DMS濃度,H是亨利常數。由于水體中DMS濃度高于大氣濃度約3個數量級,可以忽略Cg,因此在本次調查中并未對大氣中的DMS進行采樣和濃度測定。Kw主要有LM86[29]、W92[30]和N2000[31]三種經驗表達式來計算。其中LM86計算結果偏低,W92計算結果偏高,N2000所得Kw值處于二者之間,故我們采用的N2000經驗式更為客觀。

2 結果與討論

2.1 環境特征

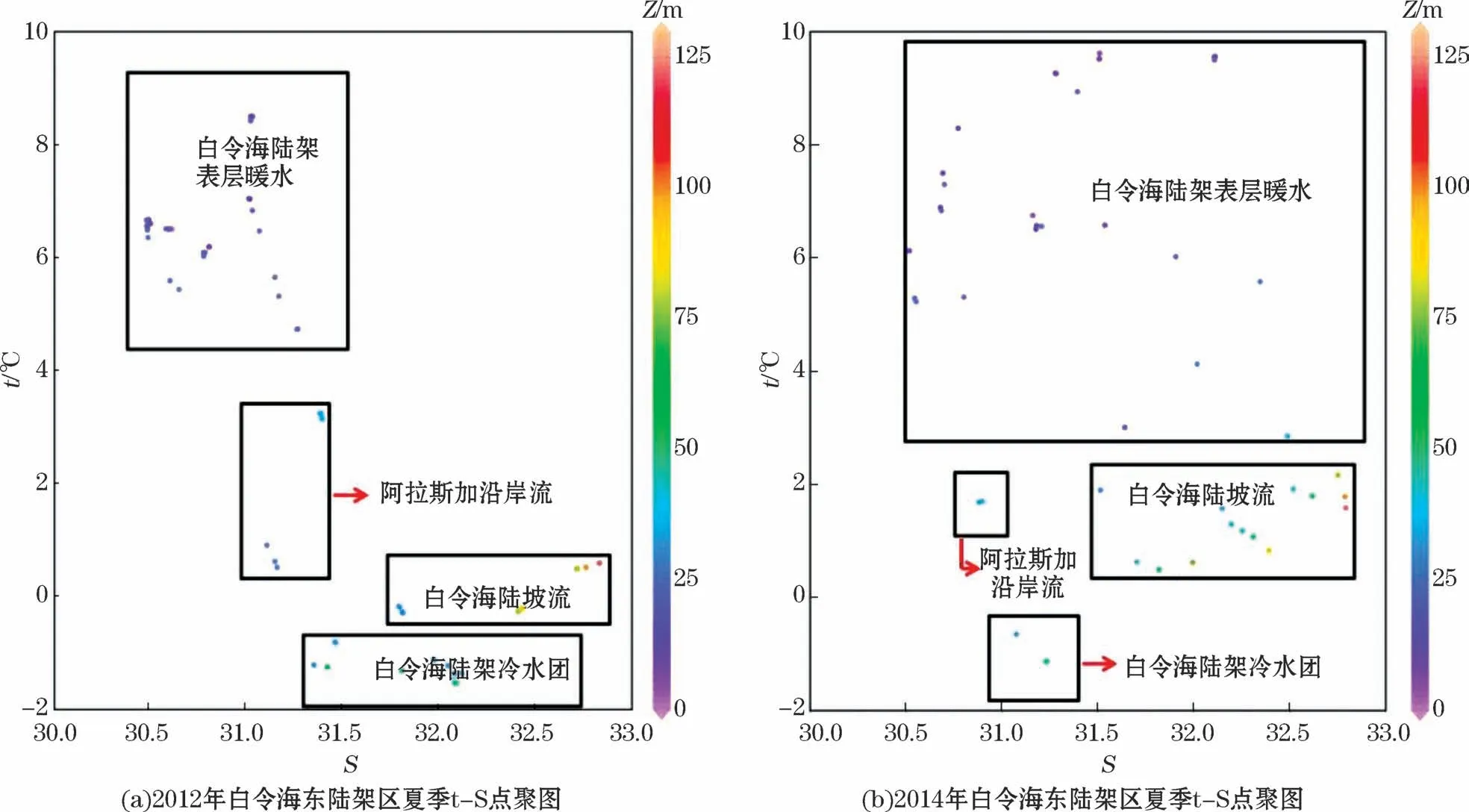

結合白令海陸架區水體結構[32-33],根據t-S點聚圖(圖2),白令海東陸架區大致包括4個水團:①高溫的白令海陸架表層暖水,溫度和鹽度范圍分別為5.0~10.0℃和30.00~33.00;②高溫低鹽的阿拉斯加沿岸流水,溫度和鹽度范圍分別為0~4.0℃和30.80~31.50;③高鹽的白令海陸坡流水,溫度和鹽度范圍分別為-0.3~2.7℃和31.40~32.80;④低溫的白令海陸架冷水,溫度和鹽度范圍分別為-1.6~-0.5℃和31.20~32.50。

圖2 2012年和2014年白令海東陸架區夏季t-S點聚圖Fig.2 t-S Diagram in the eastern shelf of the Bering Sea in the summers of 2012 and 2014

垂直分布上白令海東陸架區鹽度隨水深持續增大而溫度卻不斷降低,水深25 m附近出現明顯的溫躍層(圖3)。2012年170°30′00″~178°00′00″W海域內的白令海陸架冷水團位于水深25~100 m,將阿拉斯加沿岸流和白令海陸坡流分隔開,其最低溫度為-1.5℃,鹽度范圍為31.25~32.43;168°24′00″W以東為溫度高值區。2014年白令海陸架冷水團明顯縮小,僅位于170°00′00″~174°54′00″W海域內水深25~75 m的水層,最低溫度為-1.1℃,鹽度為31.00~31.25。2012—2014年冷水團向東明顯退縮,高鹽的白令海陸坡流由175°00′00″W向東擴展至173°00′00″W、由水深50 m以下水體向上擴展至水深25 m附近的溫躍層。

2012年和2014年Chla質量濃度變化范圍分別為1.50~13.00μg·L-1和0.09~9.20μg·L-1,平均值分別為3.20μg·L-1和1.40μg·L-1(圖3e和圖3f)。水平分布上2012年表層Chla呈現東部(166°00′00″~171°00′00″W,ρChla>3.50μg·L-1)高于西部(171°00′00″~178°00′00″W,ρChla<2.50μg·L-1)的分布特征,而2014年表層水中的Chla分布較為均勻(ρChla<1.00μg·L-1)。垂直分布上2012年和2014年高值區位于斷面西部(174°00′00″~176°00′00″W)溫鹽躍層以下(水深30~40 m),該區域浮游植物豐度較高,這與水團的分布密切相關。除該高值區外,Chla垂直變化較均勻且質量濃度較低,2012年和2014年分別低于4.00μg·L-1和1.00μg·L-1。一方面,與上層寡營養鹽水體(2012年cDIN<0.02μmol·L-1,cSiO2-3<10.00 μmol·L-1;2014年cDIN<0.20μmol·L-1,cSiO2-3<6.00μmol·L-1)相比,溫鹽躍層以下的水體中營養鹽充足(2012年cDIN>3.00μmol·L-1,cSiO2-3>15.00μmol·L-1;2014年cDIN>7.00μmol·L-1,cSiO2-3>14.00 μmol·L-1),且較低的水溫(t<3.0℃)限制了浮游動物對于浮游植物的攝食活動,便于浮游植物的大量增殖。另一方面,白令海東陸架區阿拉斯加沿岸附近存在著大量的冷水種(諾登海鏈藻、柱狀擬脆桿藻和海洋擬脆桿藻)[34-35],溫鹽躍層下存在的冷水團為其提供了合適的溫鹽環境,因而冷水團近溫鹽躍層區域內出現了ρChla高值。2012年ρChla峰值(13.00μg·L-1)位于BS02站位(175°31′48″W,60°52′12″N)水深39 m處,而2014年ρChla峰值(9.20μg·L-1)位于NB02站位(175°31′48″W,60°52′12″N)水深32 m處。2012—2014年ρChla峰值降低,高值區出現上移和東移,這與白令海陸架冷水團向東縮減的趨勢相似。

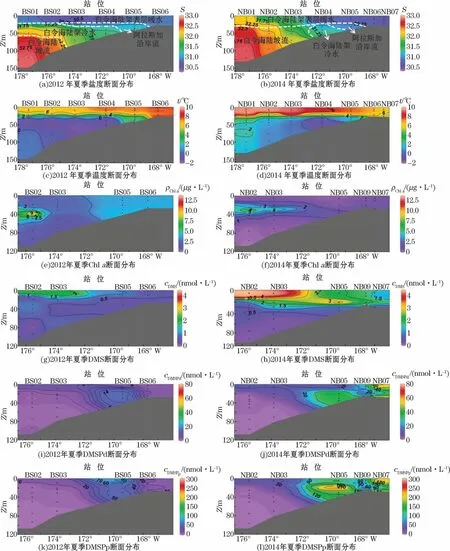

2.2 DMS和DMSP的時空變化

2012年和2014年白令海東陸架區DMS,DMSPd和DMSPp垂直分布如圖3所示。為較全面分析斷面溫鹽狀態,我們補充圖3a和圖3c中的BS01和BS04站位以及圖3b和圖3d中的NB01、NB04和NB06站位的溫鹽數據。NB09站位因與其它站位不在一個斷面上,故未標其溫鹽數據,只對其生源硫化物數據進行分析。DMS濃度變化范圍分別為0.11~2.30 nmol·L-1和0.07~4.50 nmol·L-1,表層平均值分別為1.50 nmol·L-1和2.80 nmol·L-1,與全球表層海水DMS濃度數據庫(http:∥saga.pmel.noaa.gov/dms/)中相同研究海域(165°00′00″~175°00′00″W,60°00′00″~63°00′00″N)夏季變化范圍(0.50~2.50 nmol·L-1,平均值為1.20 nmol·L-1)相近。緯度相近的大西洋亞北極地區冰島西南部海域(55°00′00″~62°00′00″N)的cDMS平均為8.60 nmol·L-1[36],北海海域的表層海水cDMS為(4.1±2.2)nmol·L-1[37],與前兩者相比白令海東陸架區的DMS濃度處于較低水平。

圖3 2012年(左)和2014年(右)夏季白令海東陸架區鹽度、溫度、Chl a、DMS、DMSPd和DMSPp斷面分布Fig.3 Profiles of salinity,temperature,Chl a,DMS,DMSPd and DMSPp of the eastern shelf of the Bering Sea in the summers of 2012(left)and 2014(right)

2012年和2014年DMS濃度在水平分布上總體呈現明顯的西高東低、表層高底層低的特點,這可能與浮游植物分布有關。白令海東陸架區表層浮游植物優勢種同樣呈現出西高東低的分布特征[35],其中西式新細齒狀藻、柔弱偽菱形藻和丹麥細柱藻在白令海東陸架區西部和東部表層水中的平均豐度分別為2.665×103個·L-1和0.217×103個·L-1、7.865×103個·L-1和0.140×103個·L-1以及33.276×103個·L-1和5.265×103個·L-1。這3種微藻屬于硅藻門,雖然硅藻細胞內DMSP含量不高,但是當其在海域內大量存在且為優勢藻種時,釋放DMSP進而生成DMS的量是相當可觀的。相似情況還出現在如硅藻為優勢藻的南極羅斯海北部,DMS濃度高值位于浮游植物聚集區[38];孟加拉灣DMS濃度與優勢藻種硅藻的豐度密切相關[39]。垂直分布上DMS濃度隨水深遞減。2012年和2014年DMS濃度高值分別位于BS02和NB02站位表層,主要受白令海陸架表層暖水的影響。DMS和Chla的垂直變化不一致,Chla質量濃度峰值位于次表層,而DMS濃度高值位于表層,這可能是受水溫影響。浮游植物細胞內產生和釋放到水體中的DMSP主要在DMSP裂解酶的作用下被分解為DMS,而溫度是影響DMSP裂解酶活性的重要因素[40]。釋放到水體中的DMSP大部分被以細菌為主體的異養微生物作為硫源和碳源分解利用,細菌的豐度和活性會受水溫影響[40-42]。2012年與2014年表層平均水溫分別為7.2℃和7.8℃,與水深30 m以深水溫急劇下降至零度以下的白令海陸架冷水相比,溫度較高的表層水更有利于DMSP的降解。盡管下層冷水中出現Chla高值,但低溫限制了水體DMSP裂解,不利于DMS釋放。

2012年夏季白令海東陸架區DMSPd和DMSPp濃度變化范圍分別為1.00~16.71 nmol·L-1和1.51~89.99 nmol·L-1,表層平均值分別為4.38 nmol·L-1和30.22 nmol·L-1。2014年DMSPd和DMSPp濃度變化范圍分別為0.15~76.96 nmol·L-1與1.09~214.79 nmol·L-1,表層平均值分別為21.79 nmol·L-1和75.62 nmol·L-1。相較于東海和東黃海等中國近海表層DMSPd(7.00 nmol·L-1)和DMSPp(19.00 nmol·L-1)的平均濃度[43],白令海東陸架區的含量均較高,這可能是由水體中的浮游植物生物量差異所致。2009年夏季東海水體中浮游植物細胞豐度平均值為58.031×103個·L-1[44],2009年和2011年夏季南黃海的分別為15.941×103個·L-1和8.878×103個·L-1[45-46],均小于夏季白令海陸架區的(147.060×103個·L-1[35])。2012年和2014年白令海東陸架區DMSPd和DMSPp濃度分布規律相似。水平分布上以172°00′00″W為界,整體呈現出東高西低的分布特征。垂直方向上斷面西部(172°00′00″~176°00′00″W)DMSPd和DMSPp自表層向底層遞減,斷面東部(166°00′00″~172°00′00″W)大體呈現出隨水深先增加后降低的分布特征,高值區位于阿拉斯加附近海域。2012年DMSPd和DMSPp濃度高值范圍分別為14.29~16.71 nmol·L-1和52.14~89.99 nmol·L-1,2014年的濃度范圍分別為35.02~76.96 nmol·L-1和103.34~214.79 nmol·L-1,然而2012年和2014年DMSP濃度高值區域內Chla的質量濃度僅分別為3.67~3.79 μg·L-1和0.22~1.06μg·L-1,這主要由于藻種的區域差異性。白令海陸架區水體中浮游植物主要以諾登海鏈藻、叉尖角毛藻、聚生角毛藻、丹麥細柱藻和旋鏈角毛藻等硅藻門藻種為主[34-35]。其中旋鏈角毛藻的單細胞DMSPt產量僅1.30×10-4nmol·個-1[47],在硅藻為優勢藻種的海域中DMSP會得到大量積累。整個水體DMSPd和DMSPp與DMS的空間變化并不相似,這可能受阿拉斯加近海區域河流輸入的有色溶解有機物(CDOM)影響,促進了該區域DMS的光化學去除[48];也可能是由于DMS高值區域出現與該區域水體的DMS生產速率顯著高于消費速率有關,致使該區域DMS量呈積累態勢(表2)。對于NB02和NB05站位,雖然NB02站位的DMS生產速率與消費速率的差值(3.70 nmol·L-1·d-1)低于NB05站位(5.40 nmol·L-1·d-1),但NB05站位DMS海氣通量(11.0μmol·d-1·m-2)卻達到NB02站位(5.0μmol·d-1·m-2)的2.2倍,進而可能造成表層DMS在NB02站位(4.49 nmol·L-1)的積累高于NB05站位(2.11 nmol·L-1)。

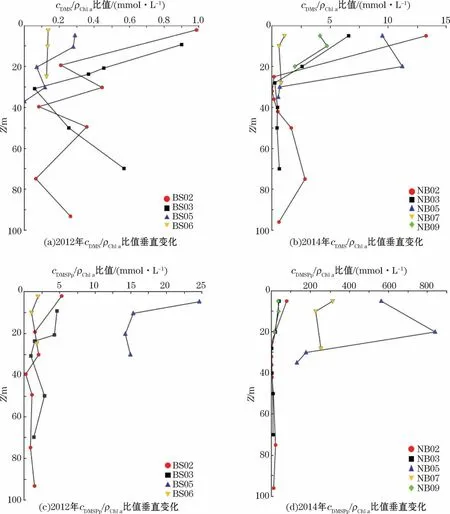

2012年和2014年白令海東陸架區的DMS和DMSP濃度具有明顯的年際差異。對比溫躍層上層水體,2012年和2014年DMS濃度范圍分別為0.26~2.27 nmol·L-1(平均0.93 nmol·L-1)和0.61~4.49 nmol·L-1(平均2.34 nmol·L-1),2014年DMS平均濃度比2012年的高1.5倍。2012年和2014年DMSPd和DMSPp在溫鹽躍層上層水體中的平均濃度分別為6.08 nmol·L-1和26.14 nmol·L-1、25.12 nmol·L-1和84.93 nmol·L-1。2014年DMSPd和DMSPp濃度分別是2012年的4.1和3.2倍。而Chla質量濃度年際變化相反,2012年Chla平均質量濃度為3.21μg·L-1,是2014年(1.39μg·L-1)的2.3倍。這種DMS和DMSP同Chla年際變化不同步現象可能是由于浮游植物群落結構的變化導致的,特別是浮游植物中DMSP優勢藻種的變化。cDMS/ρChla和cDMSPp/ρChla比值能夠在一定程度上反映DMS和DMSP生產者占浮游植物生物量的比重。以同一經緯度(169°25′48″W,61°24′36″N)上2012年BS05站位和2014年NB05站位為例,BS05站位溫鹽躍層以上水體Chla質量濃度(3.66μg·L-1)是NB05站位(0.26μg·L-1)的14.1倍,而cDMS/ρChla和cDMSPp/ρChla比值平均值(0.29 mmol·g-1和17.30 mmol·g-1)分別僅為NB05站位(10.37 mmol·g-1和617.83 mmol·g-1)的0.03倍。雖然NB05站位溫鹽躍層上層水體Chla質量濃度低于BS05站位,但DMS和DMSP生產者的比重遠遠高于BS05站,進而造成2014年NB05站位溫鹽躍層上層水體中DMS和DMSPd濃度比2012年的分別升高了163%和167%。

2.3 DMS和DMSP與環境因子的相關分析

浮游植物種類和豐度對海水DMS和DMSP生產具有重要影響,但本次調查中未發現Chla質量濃度與海水DMS以及DMSP濃度的相關關系(表1),這也與先前的一些研究結果[49-50]一致,說明浮游植物群落結構可能是重要的影響因素。Ditullio和Smith研究[38]表明cDMS/ρChla比值范圍為58~78 mmol·g-1時,水體中生產DMS的藻種以棕囊藻(甲藻門)為主;而其比值范圍為2~12 mmol·g-1時,則以硅藻為主。根據cDMS/ρChla和cDMSPp/ρChla比值垂直變化(圖4),2012年cDMS/ρChla比值范圍是0.06~0.99 mmol·g-1(平均值0.31 mmol·g-1),cDMSPp/ρChla比值范圍為0.25 mmol·g-1~24.65 mmol·g-1(平均值5.12 mmol·g-1);2014年其比值分別為0.02~13.27 mmol·g-1(平均值為2.74 mmol·g-1),0.14~701.95 mmol·g-1(平均值為94.09 mmol·g-1)。顯然,2014年DMS和DMSP生產者在浮游植物中所占比重遠高于2012年的,且水體中浮游植物的優勢藻類以硅藻為主。2010年夏季白令海小型浮游植物的研究[34-35]表明,白令海陸架區的浮游植物主要是近岸冷水種諾登海鏈藻(硅藻門)和叉尖角毛藻(硅藻門)、廣溫廣鹽種丹麥細柱藻(硅藻門)和旋鏈角毛藻(硅藻門),與2014年水體硅藻為優勢藻種這一情況相吻合。雖然硅藻并非DMS高產藻種,但當硅藻成為該海域的優勢藻種并大量存在時,產生的生源硫的量也是相當可觀的。

圖4 2012年和2014年夏季白令海東陸架區c DMS/ρChl a和c DMSPp/ρChl a比值垂直變化Fig.4 Vertical profiles of c DMS/ρChl a and c DMSPp/ρChl a in the eastern shelf of the Bering Sea in the summers of 2012 and 2014

溫度會通過影響浮游植物的群落結構而間接影響海水DMS和DMSP濃度[38]。白令海東部陸架區DMS和DMSP濃度與水溫相關性分析表明,海水DMS濃度與溫度呈顯著正相關(R=0.71,n=24,P<0.01),而DMSPd與DMSPp均與溫度無顯著相關性。這可能因為溫度會影響生產DMSP的浮游植物的種類、數量及其在海域內的分布。而且被微生物裂解成為DMS的DMSP僅占其總量的極少數,溫度作為影響酶活性的關鍵環境因子會對區域內微生物的代謝活動產生重要影響。另外,本研究中鹽度與DMS、DMSPd和DMSPp濃度均存在正相關關系(表1)。這是因為DMSP在浮游植物細胞內有調節滲透壓的作用[6],當水體中鹽度升高時,藻類細胞會合成DMSP以維持滲透壓平衡。

營養鹽對浮游植物的生長繁殖有重要影響,浮游植物的響應反映了調查區域DMS和DMSP濃度時空變化。2014年NB05、NB07、NB09站位cNO-3(平均值為0.01 nmol·L-1)和cSiO2-3(平均值為4.90 nmol·L-1)明顯低于2012年同為斷面東部的BS05與BS06站位(平均濃度分別為0.13 nmol·L-1和6.50 nmol·L-1)。3種生源硫化合物均與DIN含量呈負相關關系(表1)。這是因為當水體中的氮鹽濃度有限時,浮游植物細胞會傾向于產生DMSP來控制細胞內半胱氨酸和甲硫氨酸的濃度以減少對氮鹽的依賴[51],Andreae等[5]也發現硝酸鹽的缺乏有助于合成DMSP。此外,硅元素是硅藻生長所必須的元素,大量存在的硅藻會合成并釋放出相應的生源硫,這也是白令海陸架區DMS和DMSP含量2014年較2012年明顯升高的原因之一。

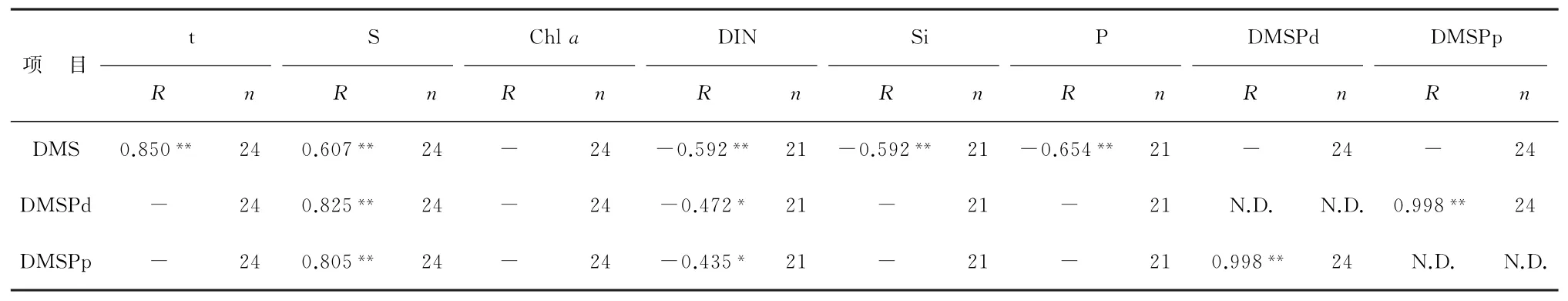

表1 2012年和2014年夏季白令海東陸架區DMS和DMSP與環境因子間的關系Table 1 Relationships between dimethyl sulfur compounds and environmental factors in the eastern shelf of the Bering Sea in the summers of 2012 and 2014

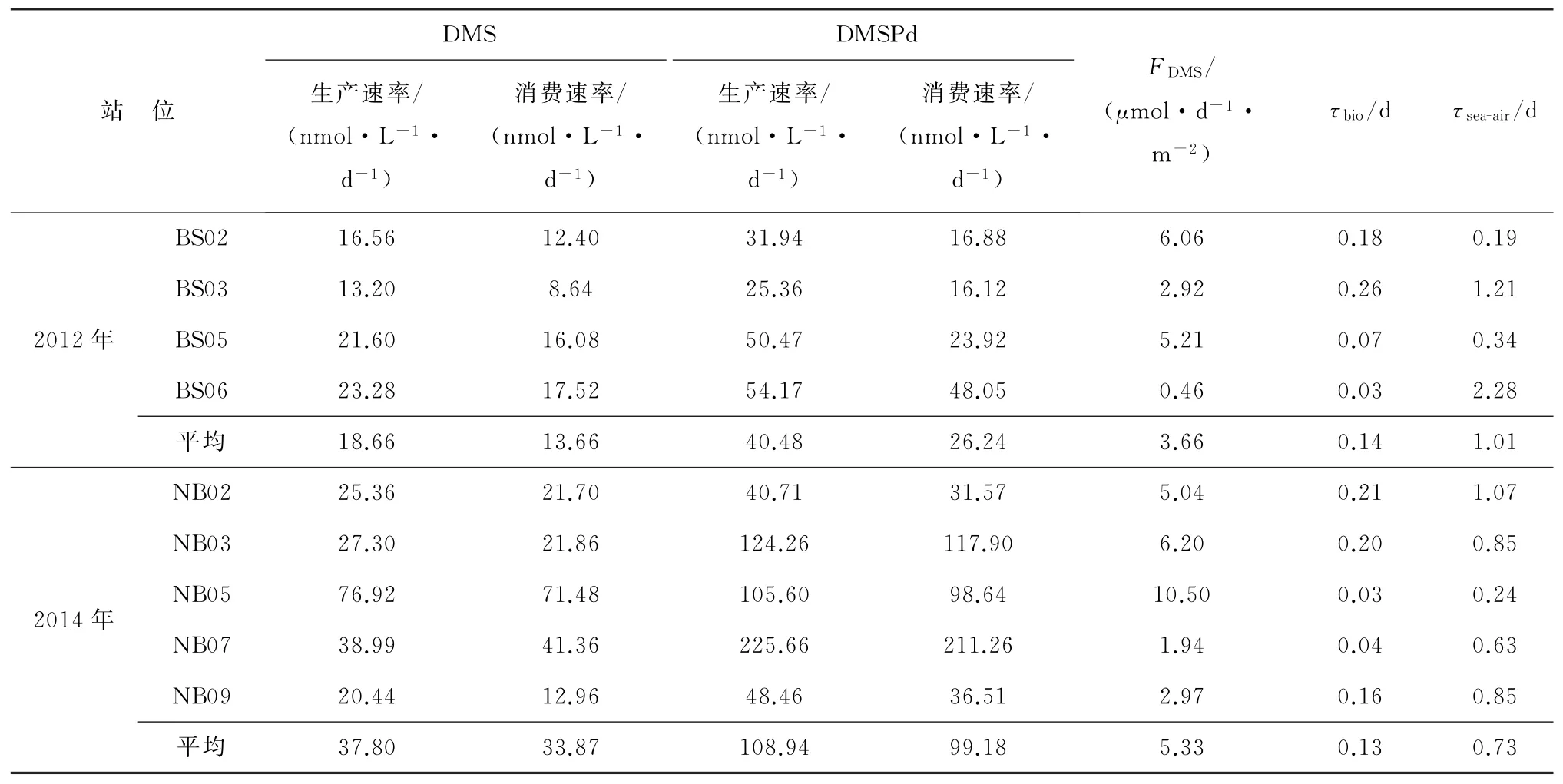

2.4 DMS與DMSPd的生物生產與消費

2012和2014年夏季白令海東陸架區表層海水DMS和DMSPd生物生產和消費速率見表2所示。整體上不同站位DMS和DMSPd生物生產速率均高于其微生物消費速率,消費速率平均約是生產速率的75%,表明生物消費是其周轉的主要途徑。DMSPd生物消費速率高于相應的DMS生產速率,說明除DMS外DMSPd的降解過程還有其他產物。2012年和2014年研究斷面表層海水DMS的平均生物生產和消費速率分別為18.66 nmol·L-1·d-1和13.66 nmol·L-1·d-1,37.80 nmol·L-1·d-1和30.53 nmol·L-1·d-1;DMSPd的生物生產與消費速率分別為40.49 nmol·L-1·d-1和26.24 nmol·L-1·d-1,82.57 nmol·L-1·d-1和70.80 nmol·L-1·d-1。本研究中DMS生物生產與消費速率與研究區域以北的白令海峽處生產速率(28.30 nmol·L-1·d-1)和消費速率(26.20 nmol·L-1·d-1)[52]相當,而顯著高于其他陸架海域DMS生物生產和消費速率[53-55]。表明夏季白令海陸架區盡管整體水溫較低,但微生物活動較為旺盛。Asher等[55]在南大洋羅斯海也發現了類似現象,海冰融水DMS生物生產和消費速率均很高,部分站位高于1.0×102nmol·L-1·d-1,說明兩極海域DMS具有較快的周轉與循環過程。對比2 a DMS與DMSPd生物生產與消費速率,2014年4種速率明顯高于2012年的。2012—2014年DMS和DMSPd的生物生產速率均升高了100%,這同DMS和DMSPd生產者比重的顯著升高密切相關。2014年表層海水cDMS/ρChla和cDMSPp/ρChla比值平均值分別為6.93 mmol·g-1和172.55 mmol·g-1,比2012年(cDMS/ρChla比值為0.58 mmol·g-1,cDMSPp/ρChla比值為9.14 mmol·g-1)提高12和19倍,表明2014年白令海東陸架區生源硫化合物的生產能力高于2012年的。2012—2014年,表層水溫平均值從7.2℃升高至為7.8℃,表層DMS和DMSPd濃度平均值分別由1.51 nmol·L-1和4.38 nmol·L-1增長至2.82 nmol·L-1和21.79 nmol·L-1,表層海水變暖增強裂解酶的活性,促使表層海水中高濃度DMS和DMSPd的快速降解,致使DMS和DMSPd的生物消費速率分別升高0.4和1.7倍。

空間變化上2012年DMS和DMSPd生物生產和消費速率的變化趨勢相似,高值區位于阿拉斯加近岸BS05和BS06站位,而低值區則在白令海陸架區中部BS02和BS03站位,表現出從近海到遠海逐漸降低的趨勢。阿拉斯加近岸處表層海水溫度較高,但DMS濃度較低,這可能是由于較高的溫度為參與DMS周轉的微生物的代謝活動提供了良好的條件,促進了DMS的生物消費。2014年DMS和DMSPd生物生產消費速率的空間變化與2012年的大致相似,總體呈現出東高西低的趨勢。但值得注意的是,DMS生產速率最低值(20.44 nmol·L-1·d-1)在阿拉斯加沿岸NB09站位,此處溫度較高(6.6℃),但DMSPd濃度僅為4.80 nmol·L-1,遠低于整個斷面表層水體DMSPd的平均濃度(21.79 nmol·L-1),因此該區域對應的DMS濃度和周轉速率以及DMSPd消費速率都很低(表2)。NB05站位和NB07站位分別對應著DMS和DMSPd消費速率的最高值,2站位均位于NB斷面東側,受陸架表層暖水影響,溫度較高、鹽度較低,DMSPd和DMSPp濃度較高,從而具有較高的DMSPd消費速率。總體上DMSPd生物消費速率高于相應的DMS生產速率,說明除DMS外DMSPd的降解過程還有其他產物。

2.5 DMS海-氣通量

白令海是DMS高值區,浮游植物產生的大量生源硫排放勢必會對該海區乃至全球的氣候環境帶來深遠影響。因此,估算白令海東陸架區DMS海氣通量(表2)評價冷水團變化對白令海區DMS釋放量的影響具有十分重要的意義。

表2 2012年和2014年夏季白令海東陸架區DMS和DMSPd的生產和消費速率、DMS海-氣通量及周轉時間Table 2 The production rates,consumption rates of DMS and DMSPd,sea-to-air flux and turnover time of DMS in the eastern shelf of the Bering Sea in the summers of 2012 and 2014

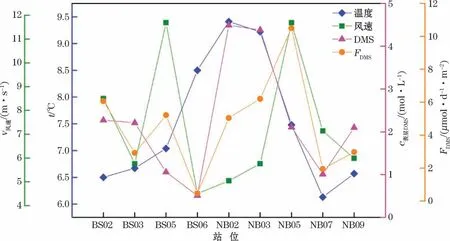

2012年和2014年夏季白令海東部陸架區DMS海-氣通量范圍分別為0.46~6.06μmol·m-2·d-1和1.94~10.50μmol·m-2·d-1,平均值分別為3.66和5.33μmol·m-2·d-1。本研究中DMS海-氣通量低于陸架海域的,秋季東海DMS平均通量為12.97μmol·m-2·d-1[56],東海DMS海氣通量為13.7μmol·m-2·d-1[57]。DMS海氣交換通量是由溫度、風速、表層DMS濃度共同確定的(圖5)。FDMS同風速存在明顯的相關性(R=0.678,n=9,P<0.05),說明風速對DMS海氣通量影響顯著。風速峰值(12 m·s-1)出現在經緯度相同的BS05和NB05站位。風速相同的情況下,2012年BS05站位海氣通量僅為2014年NB06站位的50%,表層水溫相差僅0.44℃,但2014年表層DMS濃度是2012年的2倍,說明表層DMS濃度也是影響其海氣通量的關鍵因素。

圖5 2012年和2014年夏季白令海東陸架區DMS海-氣通量、溫度、風速、表層DMS濃度Fig.5 Variations of the sea-to-air flux of DMS,emperature,wind speed,surface DMS concentration in the eastern shelf of the Bering Sea in the summers of 2012 and 2014

海水DMS最主要的3種去除方式為微生物消費、海-氣擴散和光化學氧化。我們針對前2種去除途徑的周轉時間進行分析。表層水中的DMS通過微生物消費途徑去除的周轉時間(τbio/d)等于DMS的濃度除以微生物消費速率,通過海氣擴散去除的周轉時間(τsea-air/d)則等于表層水DMS濃度乘以采樣深度、再除以海-氣交換通量。2012年白令海東部陸架區表層海水τbio和τsea-air分別為0.14 d和1.01 d,2014年對應的周轉時間分別為0.13 d和0.73 d。2012年和2014年表層海水DMS的τsea-air分別是τbio的7.4和5.7倍,表明微生物消費是比海氣擴散更重要的表層海水DMS去除途徑,這也與先前的研究結果[20]一致。

3 結 論

根據中國北極科學考察航次的現場調查數據,我們分析了2012年和2014年白令海東陸架區夏季生源硫化合物的分布狀況及其轉化情況。結合水團及浮游植物的分布,探討了影響生源硫化合物時空特征變化的影響因素,得出了以下3點結論:

①白令海東部陸架區DMS濃度呈自西向東遞減的趨勢,主要受近岸阿拉斯加沿岸流以及育空河淡水輸入的影響。DMSP濃度的空間變化與DMS的不一致,高值區位于白令海東陸架區東部。2012—2014年,DMSPd和DMSPp分別提高了2.6倍和2.0倍,主要受冷水團范圍縮減以及浮游植物群落變化影響。溫度、鹽度和營養鹽對DMS和DMSP濃度產生重要影響。

②白令海東陸架區表層海水DMS和DMSPd生物生產速率均高于消費速率,且呈現出東高西低的趨勢,主要是因溫度調控了DMS和DMSPd的微生物消費過程。年際變化上,2014年的生產和消費速率均高于2012年的,這主要受表層海水水溫、表層DMS和DMSPd濃度升高、DMS和DMSPd生產者比重變化的影響。

③2012—2014年,白令海東陸架區平均DMS海-氣通量由3.66μmol·m-2·d-1提高至5.33μmol·m-2·d-1,增加了47%,風速是主要的影響因素,表層DMS濃度次之。表層海水中微生物消費是比海氣擴散更為重要的DMS去除途徑。