海馬體植入薄膜電極未來可革新腦神經疾病的治療

眾所周知,人類大腦的海馬區主要負責短期記憶和學習功能,比如反復記憶一個單詞或某件事,海馬體就會將這些信息轉存入大腦皮層,成為永久記憶里的一部分。

美國著名國家實驗室之一的勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory,簡稱LLNL)研發的薄膜電極,現已投入加利福尼亞大學舊金山分校(University of California, San Francisco簡稱UCSF)的患者中使用,并且發現了史無前例的海馬區大腦活動的記錄。

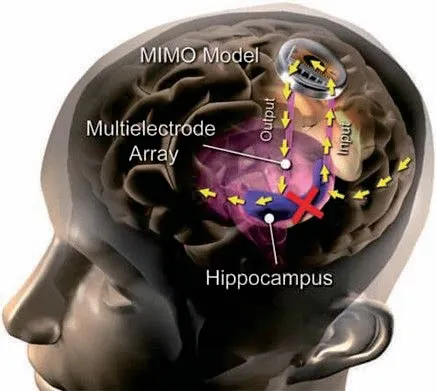

《自然·通訊》上,在該校的一次研究中,神經學家將LLNL研發的薄膜多電極陣列,植入已經接受癲癇相關手術的一組患者的大腦上。

這種方法可幫助研究團隊檢測到通過海馬體表面傳播時的行波,從而有助于了解海馬體的更多特性,以及有望借此促進人類認知。

LLNL的植入式微系統小組負責人瑞齊·哈克表示:“我們最新的技術實現了以前不可能實現的現象,這項挑戰要求創造新穎,順應性和更高密度的電極,使它們更靈活并包裹在大腦特定的深部區域。這項研究將提供大量可用數據,這是我們作為工程師的動力,使我們能夠構建科學家可以用來進行新科學的工具。”

LLNL長期致力于為神經系統提供新的(潛在)治療方案。LLNL認為,海馬體表面的運行行波對于大腦形成記憶和執行相關認知信息方面起著重要的作用。不過關于海馬體行波的爭議也是一直存在的,因為早前相關研究都是通過穿透深度電極來進行的記錄。

LLNL研發的微電極陣列具有高密度的網格布局,適用于海馬體表面,為研究團隊提供了海馬體行波的“鳥瞰圖”。研究團隊通過該設備不僅可以檢測海馬體表面的神經運行傳播波,還有助于了解更多的海馬體新特征

同是加利福尼亞大學舊金山分校(UCSF)神經學家也是該論文主要作者之一的喬納森克萊恩解釋道:“那些電極只為研究人員提供了海馬各層中的幾個單文件記錄位,幾乎不可能確切了解波是如何在整個結構中運動的。但是,由于其高密度的網格布局,小巧的尺寸(小于一角美元的硬幣)和適應海馬表面的能力,LLNL開發的設備為研究人員提供了鳥瞰,了解信號如何移動和反向,它像水里的波浪一樣在地表之上。”

喬納森克萊恩說:“這種新觀點幫助我們發現了行波在海馬中上下移動。這條‘雙向路’與之前的神經科學研究所顯示的‘一條雙向路’形成鮮明對比。這很重要,因為我們認為這可能是海馬如何充當信息和記憶的主要樞紐的基本機制。換句話說,波在海馬中移動的方向可能是生物標志物,反映了不同回路參與和脫離時不同的神經過程。”

當一個意識清醒的患者試圖想出照片名字時,海馬體表面的行波始終以一種頻率流向結構的證明。當患者等候下一次測試時,行波反轉方向并流向結構的背面。喬納森克萊恩說:“因此,波的傳播方向可能會反映出不同的認知過程,并且可能反映出信息在何處流動以支持這些過程。”

LLNL研究人員Michael Triplett(左)和Jenny Zhou

LLNL研發并制作這些設備的時候,利用從人工視網膜項目開始的十多年薄膜微電極陣列研究中獲得的經驗。設備工程師詹妮周介紹道:“LLNL的工程師經過多年的測試運行和設計迭代來評估設備的穩定性和性能,從而改善了設備的處理步驟。談到我們的設備已經在成功的患者中進行了測試,并使研究人員能夠獲得新的信息以了解有關神經活動的更多信息,這絕對讓我感到高興。”

據悉,目前LLNL的工程師已將柔性薄膜設備上的電極數量增加了一倍,達到64個通道,并將陣列變成可穿透(或深度)的探頭,工程師們希望把通道數和密度增強至每個設備數百甚至數千個電極,從而實現對海馬體更高的感測和刺激研究。

LLNL生物工程中心主任尚卡爾桑達拉姆表示:“這些設備的精確數據與下一代數據分析相結合,不僅可以進一步加深我們對大腦內部運作的理解,而且可以導致神經系統疾病的變革性治療。”