基于濟南泉水文化的城市濱水景觀設計研究

陳朝霞 黃睿 牛一凡 孟君貴

摘要:濟南的地理位置與地貌特征決定了其具有豐富的水景觀類型和眾多的泉水資源。泉水文化是濟南地域文化的代表,其底蘊深厚,歷史悠久,是濟南城市風貌特色的集中體現。本文通過挖掘濟南泉水文化的特點,對泉水文化景觀空間營造進行解讀與分析,歸納濟南市濱水空間布局與泉水文化的關系,總結出濟南市濱水空間的特性,探討泉水文化對濱水景觀空間設計的影響,營造具有濟南地域文化特征的濱水景觀,為泉城濱水景觀空間建設提供新思路。

關鍵詞:泉水文化;濱水景觀設計;空間布局

中圖分類號:TU984.18 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)11-0-03

0 引言

水對人類生活的發展具有重要意義,水環境孕育萬物,古人臨水而活,形成了聚落和城市,并形成了自己的城市文化。城市濱水空間既是自然環境也是人類賴以生存與生活的重要區域[1],它具有防洪、泄洪、航運、雨洪管理、休閑旅游、生態廊道等多種功能。濟南,依泉而生,因泉而名,以“天下泉城”著稱,南倚泰山,北跨黃河,泉水是這座城市的靈魂,由此形成了濟南獨特的城市山水格局。近年來,國家提出創建生態文明城市,如何利用當地的特色文化創建特色泉城,創建可持續景觀是我們要研究的重大課題。本文通過剖析泉水文化、探討泉水的分布差異來研究濟南的濱水景觀設計特征,助力實現濟南山水園林城市“山泉河湖城”的城市發展目標,把泉水風貌特色轉化為泉城高質量發展的動力和優勢[2]。

1 濟南泉水文化

1.1 泉水文化資源類型

1.1.1 泉水資源

濟南名泉紛紜,素有七十二名泉的記載。如金朝的《名泉碑》、宋元時期的文獻等都對七十二名泉有詳細記錄,而清代郝植恭在《濟南七十二名泉記》中記載了25處新泉的位置,由此可見七十二泉僅是濟南名泉的象征叫法[3]。山東省801地質勘察隊于1864年根據泉水位置、泉眼數量、水質等因素進行了細致的調研分類,將濟南主城區泉水劃分為趵突泉、黑虎泉、五龍潭、珍珠泉、白泉五大泉群。2003年濟南市從地理、歷史、旅游資源整合、泉水保護與管理的角度出發,啟動了“新七十二名泉”評定活動,在原有基礎上增加了位于主城區外的五個泉群,形成現今的十大泉群[4]。

1.1.2 泉文學資源

濟南眾多的水資源構成了獨特的歷史和地理資源,成為城市的名片。依水而居、可觀可飲的泉畔生活吸引了許多名士來此游賞,并留下了寶貴的作品,使得濟南“泉城”的名聲廣為流傳[5]。如曾鞏、蘇轍、趙孟頫、蒲松齡等在泉邊留下了贊泉的不朽詩篇,時至今日還可以在泉邊看到當時的某些題字,但其中大多數建筑因各種原因消逝在歷史的長河中,后人對其中的一些建筑進行了修復與重建,逐漸形成了現今以泉水為主題的園林。

1.1.3 泉文化建筑

在歷史上被濟南和濟南泉水吸引的名人數不勝數,他們慕名而來并在此定居,創作了許多優秀的作品,留下他們生活的印記。因此名人故居也就成為濟南泉文化的一種載體,如老舍舊社、李清照祠、南豐祠等。濟南的泉文化建筑也包括歷史街區,如曲水亭街、芙蓉街百花洲等歷史街區(圖1)。

(圖片來源:作者自攝)

1.2 泉水文化景觀設計的空間特征

1.2.1 自然山水性

濟南的泉群歷久彌新,設計者與管理者對其的改造大都是在原有景觀基礎上對空間序列的更新。泉水的外觀與景致得到提升,局部改造并未改變其純天然的本質屬性,如大明湖公園的湖水是四大泉群與環城水系匯流而成的天然湖泊,周圍環繞各種文化古跡、文人故居,如超然樓、明湖居等[6]。大明湖公園將泉水文化容納其中,以雖由人作但宛自天開的藝術手法進行景觀營造,形成獨特自然的山水空間,充分印證了其自然山水的屬性。

1.2.2 布局脈絡性

由于泉水文化影響附屬的活動場所與景觀空間,泉水周圍的景觀都被賦予文化屬性,泉水文化與周圍景觀脈絡相連,這就是布局脈絡性。濟南的整體泉群景觀的空間分布脈絡嚴整,如泉眼保護時側重自然,減少人工干預;景觀營造時采用協調統一的文化元素等。濟南的泉群與泉水景觀的空間布局獨具魅力,最精妙之處在于其既大同小異,又有空間差異,而這正是人與自然和諧相處的結果,即對象風格不同,但在文化氣息上協調統一。

1.2.3 文化特殊性

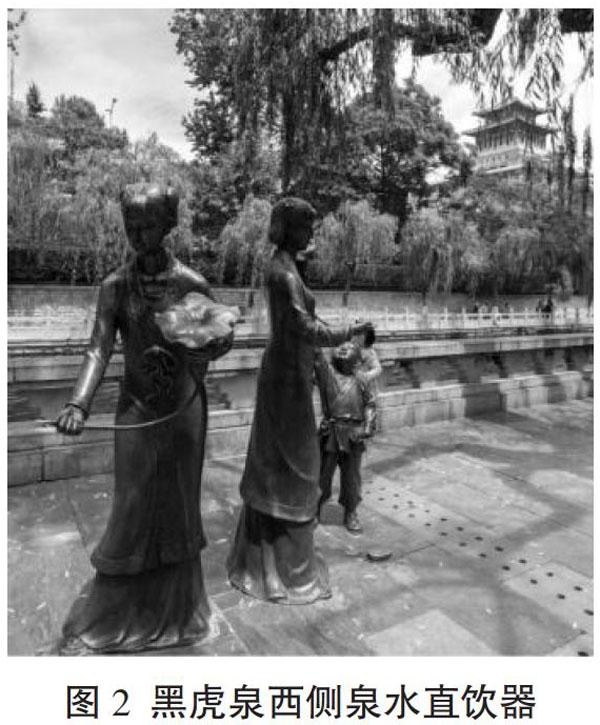

在泉水文化的衍生與發展歷史進程中,經由不同的人進行改造與景觀營造,不斷吸納文人所賦予的文化價值,最終積淀形成濟南的特色與獨特風格。由于其歷史發展階段個性迥異,泉水景觀的個性也有所不同,在景觀設計中呈現出多層次的泉城文化識別體系。泉水文化不僅在公園、景區里,更是融于日常生活中,“家家泉水,戶戶垂楊”,兒童嬉戲于清泉石上,老人們清泉泡茶話家常,泉水已經成為濟南人生活的一部分。泉水直飲分布街頭,得到外來游客的好評,先觀后飲的泉水入戶也指日可待,泉水滋養了一座城市,也孕育了特有的城市文化,讓濟南這座唯一的泉水之城更具辨識度和特色(圖2)。

(圖片來源:作者自攝)

2 城市濱水景觀

2.1 城市濱水景觀的相關概念

城市濱水景觀是城市水陸交接的綠色地帶,可以理解為人們觀水游憩的空間。從設計要素上分析,濱水景觀設計就是重新布置堤岸處的道路、構筑物、景觀小品、植物等造園要素,從而形成優美的濱水景觀,使游人樂于使用,提升城市品位[7]。

城市濱水空間是城市重要的開放空間,景觀設計就是在分析場地的特征,如分析場地的高差、地質、主要服務對象等條件后進行景觀再造,以達到滿足人們休閑娛樂需求的一項工程。而濱水空間往往是最受市民歡迎的一種園林空間,它對于聚集人氣、促進城市周圍地價的升值具有重要作用。濱水按照水系的大小,可以分為濱河、濱湖、濱海,它們的整體空間布局關系實質上是構成點、線、面的關系。豐富的水體形態也為濱水景觀空間的設計提供了多種思路和選擇,濱水景觀設計的核心內容在于能否融合人、城、自然三者的關系,打造天人和諧的人居環境。

2.2 城市濱水景觀的水文化

水作為城市環境的最重要的組成部分之一,融合城市居民的生活環境是最基本的要求。在城市濱水景觀設計中,必須要遵循“以人為本”的原則,因為人是設計空間的使用者,是最直接的評價者。優秀的城市濱水設計可以將形式美與意境美完美結合,使文化意境與城市設計達到統一。

文化在濱水景觀中的體現能夠讓濱水景觀活力十足,能夠勾起市民對于場地的記憶,讓市民有歸屬感,同時對于展示城市文化也起著至關重要的作用,從而有效促進旅游業的發展。園林設計師在濱水景觀的設計過程中,場地研究的深入程度以及文脈挖掘的深度對濱水景觀設計都有很大的影響,是值得考慮的問題。水文化在濱水空間設計中的應用可以概括為以下三個方面:第一,對中國典故的引申。第二,城市附近的河流、湖泊和海洋體現出水系統的復雜性,交織而成的土地和水網絡融合了水文化的多樣性,利用水灌溉控制用水親水性,綜合以上進行多元化的設計,最終反映出濱水城市的文化底蘊。第三,生態設計中的水文化與城市設計中的水文化是聯系統一的,它們都源于地域文化。把地域文化和水文化進行結合再運用到濱水景觀設計中,才能真正煥發出濱水景觀的活力,同時也能滿足其生態功能,實現真正意義上的低影響開發。

3 泉水文化對濟南市濱水景觀設計的影響

3.1 營造具有泉水文化特征的濱水景觀

濟南市部分濱水空間的差異性明顯,經由時代與歷史的積累與沉淀,文化往往衍生出鮮明的時代特性與獨特的地域風貌,富有張力的文化表現形式也是城市發展的見證,地域文化特征能體現城市的獨特景觀。城市濱水空間是城市景觀塑造的重要領域,也是表現地域文化的重要載體。濟南具有豐富的泉水文化、民俗文化,其地理位置決定了其具有四季分明的典型特征,因而濟南的水系發源、山水骨架與泉群也具有獨特的質感、色彩等物理特點,這些都可以作為設計語言融入濱水景觀營造中,如空間開合、景觀色彩與聲景表現等。同時濟南又有著豐富的地域歷史文化,名士名篇、民俗等都可以被抽象地引入設計中。地域文化是不斷發展傳承、開放更新的,只有深深扎根在地域文化中,才能創造出優美、獨特且可持續發展的濱水景觀和城市風貌,才能延續濟南地域文化的持久生命力。

3.2 以泉水為基底,進行濱水景觀設計

濟南城市河流的空間形態具有很強的脈絡性,構成它的水體包括小清河上游干流、主城區環城水系、南部山區的支流河道、散布在城區的泉群以及大明湖、華山湖。由南部山區發源的河流有玉符河、臘山河、興濟河、西圩子壕、大潤溝、全福河、大辛河、韓倉河,這些河流匯入小清河的主干河流。而匯入小清河的支流又分為北側支流與南側支流,城市西部的南、北太平河是北側支流,剩余的河流則是南側支流[8]。由此可見,濟南的地表水系是由小清河作為連接脈絡的網狀河流布局形式,其泉群也集中在河流的流域范圍內,形成一種以河道為主干、泉群為枝葉的樹形結構。濟南的泉水文化將主干河道與泉群緊緊聯系在一起,構成脈絡相連的城市濱水空間景觀(圖3)。

(圖片來源:作者自繪)

3.3 營建具有整體性和連續性的濱水空間

近年來,生態環境建設成為濟南城市建設的重點,水生態建設更是重中之重。實施可持續發展戰略,將泉水文化作為城市建設發展的主題,要利用目前已存在的景點,如城市風貌發展軸中環城水系、趵突泉、大明湖等重點特色景點。濟南市的城市河流相對孤立,河流本身并未發揮其景觀性作用,如西濼河作為城市泄洪道,在其泄洪功能消逝后并未對其進行景觀整治。濟南的眾多城市河流也未形成相互間的聯系,城市整體的文化主線也不夠清晰,泉文化僅僅圍繞主城區附近的泉群。景觀景點的設置、濱水空間的營造應像城市設計一樣成為統一的整體,不能只關注泉水主題,從而形成單一功能和單一景觀效果的城市空間。基于整體才能融合地域文化特色,設計出具有泉城特色文化特征的濱水空間。

4 結語

第一,打造既有生態美又有活力的濱水景觀,塑造城市文化之窗。濱水景觀作為一種特殊的類型,對于展示城市形象具有重要作用。城市濱水綠地在城市綠地系統中的定位屬于公園綠地,而公園綠地規劃又是整個城市綠地系統規劃的核心。泉城濱水景觀的設計策略對其他城市濱水空間的設計也有較強的借鑒意義。

第二,地域文化的表現需要載體,濱水景觀設計的內容就是表現文化的載體。濱水空間既是集成景觀,又是城市景觀中的一部分,其景觀表達主要有空間、行為活動與視覺元素三個載體。空間載體需要規劃設計師在設計濱水空間時注意整體性,針對濱水空間、泉群與河流的空間分布進行設計。行為活動載體主要由游客或行人擔任,人是地域文化行為表現最重要的載體。行為活動是一個動態要素,是隨著地域文化的演變不斷變化的,因此地域文化對行為活動具有引導性。視覺載體主要分為欣賞型與應用型兩種,欣賞型包括美麗的景觀、宏偉的建筑、優雅的書畫等;應用型往往是被賦予文化特征的實體,如橋、亭、門廊甚至指示牌與垃圾桶,都是景觀實體中有地域文化的體現。

第三,保護現有的濱水空間和原有的相鄰城市肌理。濱水景觀是城市設計和城市景觀建設中的重要問題。新的開發和景觀建設應保持原城市結構和可用的自然原始模式,需要適當地對城市肌理進行剖析,改善不恰當的區域。從歷史發展的角度來看,對建筑高度和密度的有效控制能保證城市濱水景觀走廊的有效渲染,這是城市景觀必須關注的。

參考文獻:

[1] 張燦燦.城市濱水開放空間構建的途徑研究[J].美與時代(城市版),2018(08):65-66.

[2] 吳越.濟南山城一體空間體系架構及人文傳承研究[D].濟南:山東建筑大學,2018.

[3] 翟玉瑤. 濟南泉文化資源的利用研究[D].濟南:山東藝術學院,2018.

[4] 趙延鑄.濟南泉水地理[M].濟南:濟南出版社,2015:114-115.

[5] 張杰,閻照,霍曉衛.文化景觀視角下對濟南泉城文化遺產的再認識[J].建筑遺產,2016(03):71-82.

[6] 王娜娜.基于CIS的旅游品牌形象塑造研究——以濟南“天下第一泉”景區為例[J].旅游縱覽(下),2015(10):123,125.

[7] 尚紅,張凱麗,王孟周,等.城市濱水景觀生態化設計淺析——以濟南市護城河為例[J].安徽林業科技,2018,45(04):47-49.

[8] 趙建,張詠梅.濟南市城市水系及其變化研究[J].山東師范大學學報(自然科學版),2007(01):86-90.

作者簡介:陳朝霞(1975—),女,山東濟南人,碩士,教授,研究員,研究方向:風景園林規劃設計與理論、城市河道生態修復、城市濱水空間規劃。

黃睿(1995—),男,山東菏澤人,碩士在讀,研究方向:風景園林規劃設計與理論。

牛一凡(1997—),女,山東濟南人,碩士在讀,研究方向:風景園林規劃設計與理論。

孟君貴(1995—),男,湖北黃岡人,碩士在讀,研究方向:風景園林規劃設計與理論。