中國外交發言的國際生態話語分析

張丹彤 韓丙軒

摘要:采用國際生態話語分析視角,借鑒何偉、魏榕構建國際生態系統模型與相應的及物性分析模式框架,選取中國外交部長王毅在2020年國際形勢與中國外交研討會上的演講內容,對該外交發言進行話語分析。結果表明:(一)及物性過程分析顯示,在所有過程中,行為過程居多,說明中國不僅在國際社會中扮演的角色越來越多,也重視從各方面行動做起,在國際社會中樹立積極負責的大國形象;(二)該演講語篇中多為有益性話語,少有中性話語,沒有破壞性話語,這說明中國正在致力于建立良好的國際社會生態話語體系,進而促進國際社會生態系統的良性發展。

關鍵詞:國際生態話語分析;外交演講;及物性分析

中圖分類號:H0-0文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2021)14-0042-03

引言

進入新世紀以來,尤其在當今種種“黑天鵝”事件層出不窮的時代,國際社會形勢多變。對于國際社會這個生態系統來說,國家是其中的組成部分,世界上的國家都是國際生態系統中的重要生態因子[1];國家的外交語言則能反映出國家與國際社會生態系統的關系,也能在國際生態社會的發展變化中起到一定作用。中國作為有影響力的大國,其外交話語反映了它在國際社會生態系統中的位置,也會對國際關系、國際社會生態系統有相應影響。基于此,本研究將參照國際生態話語及物性分析模式,重點聚焦于中國外交話語的國際生態話語分析。

一、生態語言學及國際生態話語研究

隨著自然環境日益惡化,重視自然生態這一議題逐漸進入大眾視野,學界越來越重視學科與自然生態的關聯,生態語言學便在這一基礎上應運而生[2]。生態語言學關注語言本身和所處生態系統——使用特定語言的社會——之間的關聯,其主要研究對象,即語言及其使用環境,目的是為了揭示出語言與所處生態系統之間的關聯[2]。

生態語言學是生態學和語言學交叉結合形成的新學科。它通過研究語言與所處環境的互動,揭示語言與所處生態系統的關系[3]。在最近三十年間,生態語言學快速發展,逐漸成長為一門獨立的學科[2]。目前,生態語言學的研究模式主要有兩種:隱喻模式和非隱喻模式。隱喻模式由HAUGEN[3]提出,他將生態語言學界定為對語言與其生態環境之間相互作用的關系的研究,在這里,生態這一概念被用來隱喻社會。非隱喻模式由HALLIDAY[4]提出,他認為,語言不應被動地反映現實,而是應該主動創造現實。語言在生態中的作用應該得到重視。

已有的生態話語分析相關研究主要涉及自然生態系統,關于社會生態系統的相關研究寥寥可數。社會生態系統指人類社會單個種種生態關系,也可以指人類社會種種生態關系,甚至可以指國家與國家之間的種種生態關系[1]。需要注意的是,社會生態系統和自然生態系統一樣,與人類發展息息相關,二者具有同等重要的地位,應該得到相等的關注。

基于這樣的研究現狀,何偉和魏榕[1]對生態語言學與社會生態系統進行重構,討論了國際生態話語分析。他們探討了系統功能語法中的及物性系統,并梳理了其中的參與者系統和過程系統。他們將及物性的參與者按照生命因子與非生命因子分為“生命體”與“非生命體”,同時,基于“和而不同,互愛互利”的生態哲學觀,他們將及物性的過程系統分為有益性過程、中性過程和有害性過程。

何偉和魏榕認為,國際生態系統分為自然生態系統和社會生態系統,前者指自然資源,后者指各國的經濟、政治、軍事、教育、文化等方面[1]。他們從生態學的角度出發,借鑒社會生態系統框架[5],提出了國際生態系統因子模型。他們認為,國與國之間的相互影響、相互依存,構成了復雜的國際生態系統,又通過內部各因子之間相互關聯,達到整個國際生態系統的平衡。

基于前期相關研究,本文認為,國際生態話語可被定義為國與國、國與國際環境互動中產生的話語,其與國際生態系統息息相關,分析國際話語,就是分析并揭示這些國際性話語會對國際生態環境如何產生影響、產生怎樣的影響。

目前,學界對于國際生態話語的研究較少。何偉和魏榕探討國際生態話語介入系統分析模式,討論了“多元和諧,交互共生”的國際生態哲學觀。可以看出,目前對于國際生態話語分析的相關研究才剛剛起步,相關研究亟需補充。

二、理論框架

(一)國際生態話語分類

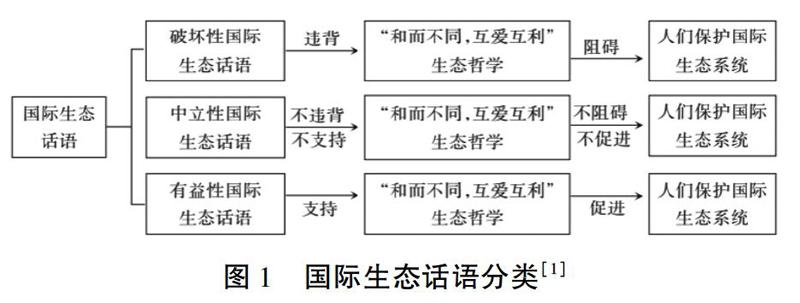

STIBBE[6]將話語分為三類:“破壞性話語”——阻礙人們保護其生存生態系統的話語;“有益性話語”——促進人們保護其生存生態系統的話語;“模糊性話語”——促進與阻礙并存,從而影響人們對待其生存生態系統的話語。何偉和魏榕[1]結合這樣的生態話語分類,基于“多元和諧,交互共生”的國際生態哲學觀,提出了國際生態話語模型,如圖1所示。

圖1國際生態話語分類[1]

(二)及物性系統

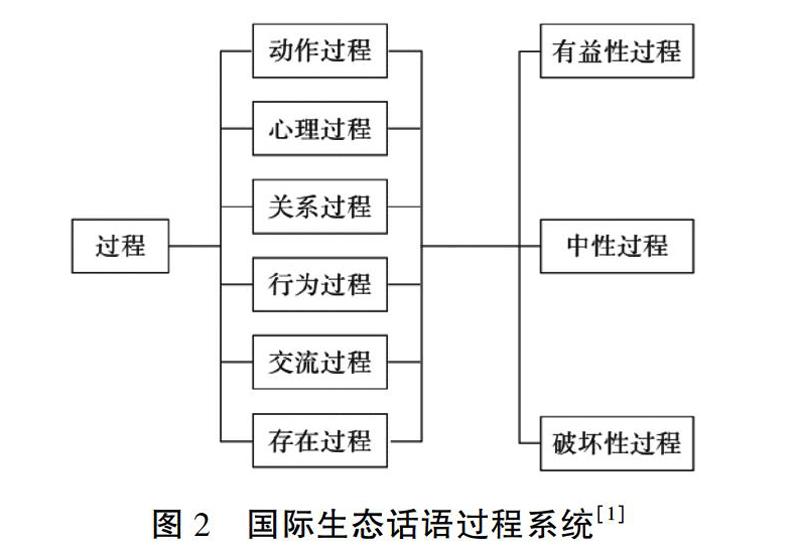

Halliday認為,語言的概念功能是其用來表現世界經驗的功能。而概念功能的實現,需要將經驗分解為不同的過程。這種將經驗世界識解為一組可以操作的過程類別就是及物性系統。何偉和魏榕[1]將及物性系統中的六大過程分為三個子類別,包括有益性過程、中性過程和破壞性過程,如圖2所示。

圖2國際生態話語過程系統[1]

三、研究設計

本研究主要采取生態話語分析法。研究選取的語料為中國外交部長王毅在2020年國際形勢與中國外交研討會上的演講——《百年變局與世紀疫情下的中國外交:為國家擔當,對世界盡責》,研究采用對其中內容進行標記的方法。隨后研究者將該部分按照及物性系統中的六大過程進行分類。

四、結果與討論

研究發現,該部分演講內容包含及物性系統中的動作過程、心理過程、關系過程、交流過程和存在過程,不包含行為過程,并且,絕大多數句子均屬于動作過程(占句子總數67.8%),出現最少的是屬于交流性過程的句子(占句子總數4.2%),屬于心理性過程(占句子總數5.9%)、關系性過程(占句子總數10.8%)、存在性過程(占句子總數11.3%)的句子相對較少,沒有句子涉及行為過程。以下將分別討論該部分演講中句子的及物性分析。

(一)動作過程

動作過程是動作參與者的行為及發生的過程。根據何偉和魏榕[1]的界定,國際話語分析的動作過程描述了話語參與者的動作性活動,可分為有益性、中性和破壞性三類過程[1]。

例1:一是積極服務國家發展戰略;二是助力世界經濟加快復蘇;三是推動構建新型國際關系;四是持續深化國際和地區合作;五是主動參與全球治理變革;六是不斷促進各國相互理解;七是繼續推進構建人類命運共同體。

例1是演講中描述新時代背景下中國外交的方向與策略的小句。在這些小句中,動作過程有“服務”“助力”“推動構建”“深化”“主動參與”“促進”等,這些詞既體現了中國外交在國際合作中的積極主動,也向國際社會傳達中國參與國際事務的態度和決心,從而表達中國的大國擔當。這些小句符合何偉和魏榕[1]所提出的“和而不同,互愛互利”的國際社會生態哲學觀,屬于有益性動作過程。

(二)心理過程

心理過程描述了參與者的心理性活動,主要描述感知者(sensor)和感知對象(phenomenon),通過凸顯感知者的心理活動,從而體現對其他參與者的感情,包括有益性、中性和破壞性三種心理過程[1]。

例2:我們始終相信,只要秉持客觀理性態度,不斷增進彼此了解和利益交融,就一定能夠找到一條不同社會制度、不同文化背景國家在這個星球上的和平共處之道。

在例2這個演講句子中,“相信”一詞是表達認知的心理過程,體現了說話者對其所說內容的理解和認知。該句中,認知者(“我們”,即中國)+心理過程(“相信”)+現象(“增進了解和交融”“找到和平共處之道”等),表達出演講者堅信保持正確態度、增進交流與合作的重要性,屬于有益性過程。

(三)關系過程

關系過程主要描述并建立相關參與者之間的關系,主要有屬性(attribute)和載體(carrier)進行參與。關系過程也能夠被劃分成有益性、中性和破壞性關系過程[1]。

例3:互信是兩國關系健康穩定發展的前提,而信任要建立在客觀和理性的基礎之上。

例4:溝通對話是正確理解彼此戰略意圖和內外政策的有效途徑。

在例3這一演講句中,載體(“互信”)+關系過程(“是”)+屬性(“前提”),這句話描述了國際社會系統中國家與國家關系發展的事實,體現出演講者對于互信這一行為對國家關系積極作用的肯定態度。在例4中,載體(“溝通對話”)+關系過程(“是”)+屬性(“有效途徑”),描述了溝通對話在國與國關系之間的作用,體現出演講者對溝通對話重要性的認識。以上兩個例子都體現了“和而不同,互愛互利”的國際生態哲學觀,均屬于有益性過程。

(四)交流過程

交流過程主要描述相關參與者通過語言進行信息交換的過程,其中,參與者(sayer)不一定是人,該過程也分為有益性過程、破壞性過程以及中性過程[1]。

例5:我們將著力把握新發展階段特征,宣介推廣新發展理念,為國內構建新發展格局和“十四五”規劃開局起步創造有利外部環境。

例6:中方愿意同美方開啟各層級、各領域平等對話,進行坦誠、深入、建設性交流。力爭求同存異,穩妥管控分歧。

例5中,參與者(“我們”,即中國)+交流過程(宣介推廣)+交流內容,表達了中國向世界傳達新發展階段、新發展理念的信心。例6中的參與者(“中方”)+交流過程(“對話”“交流”),則表達中方與美方溝通交流的意愿,也使聽眾感受到中方在中美關系中所付出的努力,這屬于有益性交流過程。

(五)存在過程

存在過程是用來描述參與者存在的過程,在國際生態系統中,可分為表示正面、負面和中性存在狀態的有益性過程、破壞性過程及中性過程[1]。

例7:人類命運共同體理念的提出和推廣,契合時代發展進步潮流,反映了各國人民普遍愿望,正在贏得越來越廣泛的理解和支持。

在例7中,參與者(“人類命運共同體理念”)+存在過程(“提出和推廣”)+存在物(“發展潮流、普遍愿望等”),表達演講者對人類命運共同體理念的贊揚,符合“和而不同,互愛互利”的國際社會生態哲學觀,屬于有益性過程。

結語

外交話語代表國家的形象,體現了國際生態系統中各個因子的關系。國與國的互動極大程度上體現于國際話語中。何偉和魏榕[1]認為,國家之間的友好關系需要有益性國際話語來體現,與之相對,國際社會生態系統可能會因破壞性國際話語而產生危機。中國在國際社會的影響力日益提高,其外交話語代表了中國在新時代的形象,具有重大的研究價值。

本研究對2020年末中國外交部長王毅在國際形勢與中國外交研討會上發表的演講進行了國際生態話語分析。結論如下:第一,及物性過程分析顯示,在所有過程中,行為過程居多,說明中國不僅在國際社會中扮演的角色越來越多,也重視從各方面行動做起,在國際社會中樹立積極負責的大國形象;第二,國際生態話語分析表明,該演講語篇中多為有益性話語,少有中性話語,沒有破壞性話語,這表明中國正在致力于建立良好的國際社會生態話語體系,進而促進國際社會生態系統的良性發展。

參考文獻:

[1] 何偉,魏榕.國際生態話語之及物性分析模式構建[J].現代外語,2017(5).

[2] 黃國文.生態語言學的興起與發展[J].中國外語,2016(1).

[3] HAUGEN.E I.The ecology of language[J].Linguistic Reporter,1971:N/A.

[4] HALLIDAY.M.New ways of meaning:A challenge to applied linguistics[J].Journal of Applied Linguistics,1990(6).

[5] OSTROM.E.A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems[J].Science,2009(5939).

[6] STIBBE.A.Ecolinguistics:Discourse,Ecology and the Stories We Live By[M].London and New York:Routledge,2015.

[7] 魏榕,何偉.國際生態話語之介入系統分析模式建構[J].解放軍外國語學院學報,2019(6).

[8] 何偉,魏榕.多元和諧,交互共生——國際生態話語分析之生態哲學觀建構[J].外語學刊,2018(6).

[9] 王毅.百年變局與世紀疫情下的中國外交:為國家擔當,對世界盡責[J].國際問題研究,2021(1).

作者簡介:張丹彤(1992—),女,漢族,陜西西安人,單位為西安外國語大學,研究方向為應用語言學。

韓丙軒(1997—),男,漢族,山東濟寧人,單位為西安外國語大學,研究方向應用語言學。

(責任編輯:御夫)