非遺粵繡藝術與時尚女裝的創(chuàng)意表現(xiàn)探析

吳限 廖煜容 陳賢昌

中圖分類號:TS941.2 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2021)08-0008-03

引言

時尚與生活息息相關,服飾文化發(fā)展也印證了時代氣息與文明進程,如何體現(xiàn)文化自信下的服飾理念,這意味著傳統(tǒng)文化與時尚文化的高度融合與銳意創(chuàng)新,體現(xiàn)時尚服飾的設計內涵與藝術意蘊。粵繡,中國四大名繡之一。大約已有2000年的歷史,具有非常獨特的藝術特色,它形象傳神、色彩豐富、構圖飽滿、針法多樣且富于變化,充分體現(xiàn)了嶺南民間文化的地域風格。在題材方面,粵繡擅長嶺南風物題材。善于把寓意吉祥喜慶和美好愿望融入到刺繡之中。在構圖方面,粵繡講究飽滿豐富的布局。尤其講究背景的刻畫,往往少有空隙,即使存有空隙,也喜用山水、草地、樹根等作補充,或者利用小雞、小烏等小配角去突出重點繡制的物象,使畫面顯得熱鬧豐富,裝飾性極強。注重作品背景的層次效果及其光影變化,令粵繡作品的構圖獨樹一幟。在用線及色彩搭配方面,粵繡不拘一格,喜愛表現(xiàn)物象的特征。粵繡所用之線種類繁多,除常規(guī)所用的絨線、金銀線、絲線之外,歷史上還曾將孔雀的羽毛作為繡線,或用馬尾纏絨作為繡線的例子。線材可單獨運用,亦可組合搭配,使作品更富有裝飾趣味。粵繡善于使用對比強烈的色彩,使作品鮮地亮。在針法方面,粵繡針法多樣且富于變化,能靈活組合運用針法來表現(xiàn)物象。因而,粵繡以其獨特的藝術形式與藝術底蘊一直被愛時尚服飾的青睞與藝術融合。

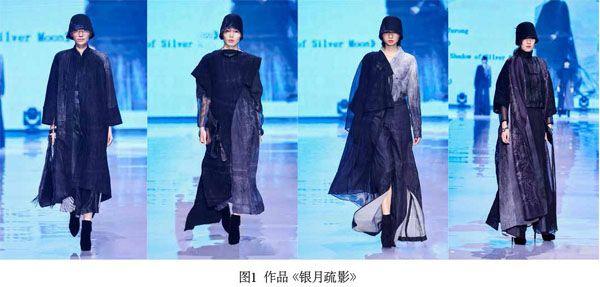

通過兩年多的粵繡研究生培養(yǎng)與探索,以第21屆“虎門杯”國際青年女裝設計大賽為設計背景,展開粵繡藝術特征與文化意象及其具體呈現(xiàn)形式的深入研究,包括粵繡的文化特質與藝術形象的甄別與界定;粵繡深層次中具有一系列顯性與共性的表現(xiàn)特征與文化底蘊。結合時尚女裝的現(xiàn)代審美與設計內涵,從藝術題材、工藝融合與創(chuàng)新表現(xiàn)、圖案創(chuàng)意與面料再造的設計思路,確立以主題《銀月疏影》的服飾設計理念,探索粵繡藝術與時尚女裝的高度融合與實踐創(chuàng)新,并以市場應用為導向,賦予作品的時代特征和應用技術,期待通過創(chuàng)新設計將傳統(tǒng)粵繡藝術轉化為富于時代精神的生活佳品,實現(xiàn)非遺粵繡的活態(tài)傳承與創(chuàng)新發(fā)展。

一、《銀月疏影》設計思路

從歷史的進程和粵繡的發(fā)展可以看出,粵繡服飾在嶺南民俗中應用最為廣泛,它最早滿足人們對服飾的需要,以絕無僅有的風格和細膩精致的工藝在服飾中成為了南國人們最早裝飾服裝最有效果的藝術表現(xiàn)手段。如今,隨著“國潮”文化不斷崛起、市場需求開始多樣化以及人們的審美不斷多元化,中國傳統(tǒng)粵繡藝術表現(xiàn)在服飾中的應用手法、裝飾手法等也應當取其精華、不斷推陳出新,滿足和體現(xiàn)市場與時尚發(fā)展的需求。

(一)設計靈感來源

女裝設計創(chuàng)意系列作品“銀月疏影”的設計靈感來源于詩句“薄雪初消銀月單。疏疏浮竹影、矮紅闌。梅花夢事落孤山”。宋朝著名詩人曾原一寥寥數(shù)語便描繪出了一幅月光無瑕、樹影婆娑、意境深遠、令人回味無窮的水墨畫。故本設計構思借鑒此詩句給予的水墨畫內涵并與中國傳統(tǒng)工藝美術非遺粵繡結合,從而產生設計靈感,取名為“銀月疏影”。(如圖1所示)

(二)設計理念

中國水墨畫的藝術精髓源于生活,而又高于生活。它不僅意境深遠,讓人感到寧靜,還遠離都市的喧囂。水墨畫每一筆都詮釋了畫者的心境,欣賞每一幅中國水墨畫時,都要用心去感受景與色,感受畫者不俗的心境。故本設計將粵繡工藝中不同的針法與水墨藝術創(chuàng)新和多元融合,動靜相宜,給服裝帶來了一種文化氣韻和裝飾藝術的美感,相互依托共同發(fā)揮作用,形成美妙的視覺藝術,突顯女性高潔典雅之感。同時,粵繡是嶺南文化的特色名片,在倡導的文化自信、工匠精神、一帶一路的背景下,本設計以“非遺新造、國潮粵造”為立意,創(chuàng)作出具有商業(yè)價值的系列衍生品。讓時尚與傳統(tǒng),中國非物資文化遺產與現(xiàn)代科技完美融合,表達新中式美學概念。

二、圖案創(chuàng)意與藝術借鑒

(一)粵繡圖案應用分析

粵繡圖案豐富多彩,具有濃郁的地域特色,嶺南民俗中許多審美的習慣一直在粵繡紋樣圖案中傳承,通過物象的象形、諧音、取意等手段,把文化內涵和寄托的情感表達出來,如此形成了家喻戶曉的經典圖案紋樣,一代又一代相傳。廣州有“花城”之稱。荔枝、紅棉、枝葉等……是粵繡圖案獨特的標志。所以植物是嶺南文化中最常描繪的寄托元素,它賦予裝飾圖案相應的美好意愿。寓意人們生活興旺發(fā)達、繁花似錦。這些經典的粵繡圖案,隨著年代的發(fā)展與變遷,回輪拼接,繁殖出一組組更多元的文化內涵和賦予創(chuàng)新思想、多角度的審美,不變的是嶺南人民對這些粵繡圖案情有獨鐘的喜愛和信仰。

(二)水墨畫藝術之美在女裝設計中的應用

中國水墨畫的意境表現(xiàn)就是其靈魂表現(xiàn),水墨畫家們竭盡終生追求的藝術境界就是對意境的渲染。它的意境不僅是通過黑白、虛實、層次的美感來體現(xiàn)的。還有對大自然的模仿,更重要的是飽含作者的情感和思想。故本設計作品將銀月、樹枝、樹影等具有大自然美感的元素進行“打散重構”的手法再創(chuàng)成新的圖案,設計在女裝的重要位置,其他地方采用留白手法,以達到圖案突出、簡約大氣的視覺效果。再借鑒傳統(tǒng)粵繡的平針、鋪針、亂針等對圖案進行工藝創(chuàng)意;并以中國水墨畫的形式表現(xiàn),營造自然月光下樹枝的倒印在水面上的美感,動與靜的高度融合,使服裝呈現(xiàn)輪廓朦朧、層次分明清風拂柳的效果。(如圖2所示)。

三、工藝融合與創(chuàng)新表現(xiàn)

(一)現(xiàn)代時尚新需求

在當今的潮流風向標中,刺繡高級定制、刺繡成衣、刺繡時裝藝術成為當下女裝的時尚寵兒。女性對服飾的追求不僅僅在其時尚性,還源自于一種文化自信的內在表達。傳統(tǒng)刺繡藝術不僅能滿足人們的精神需求,還能激發(fā)人們審美情趣。中國刺繡是具有實用性與審美性的相結合的工藝形式,它受多個地域的文化影響,擁有著獨具匠心的藝術風格。還體現(xiàn)了從古至今人們的文化內涵、價值觀念、審美需求等。從而運用在現(xiàn)代服裝服飾中才能展示出更加深厚的藝術價值和文化底蘊。故本設計選用現(xiàn)代女裝造型款式和非遺粵繡相互融合來豐富其表現(xiàn),提升女裝的藝術性和審美附加值。

(二)粵繡工藝之美

我國非遺粵繡文化,工藝美感源遠流長、歷史悠久、針法多樣,在傳統(tǒng)的服飾中畫繡結合經常得以體現(xiàn),其精湛的工藝與造型美感在服裝設計中有重要的文化意義。粵繡工藝語言還善于利用紋理設置,表達點與面不能傳達的語言,線面結合、粗細、色彩明暗對比使抽象的裝飾線面構成一種旋律,強烈地表達刺繡者的性格與情感,成為了粵繡獨特和慣用的工藝語言,紋理設置清晰、富有濃烈的裝飾味、個性特征強。當今,人們不滿足于傳統(tǒng)觀念下的女裝設計款式,而是喜愛追求更加多元化、更具有時代美感的表達方法,對時尚女裝有了新的審美需求。新的表達手法不僅僅是實踐創(chuàng)新下的工藝形式,而是對過去的形式取其精華后再與眾多藝術形式結合,形成全新的表達方法,然后將這些創(chuàng)新的設計思路運用到傳統(tǒng)服飾工藝以外的藝術領域,形成跨界創(chuàng)新組合,這就是本設計為何選擇女裝與粵繡工藝結合的目標與宗旨。

(三)粵繡工藝在現(xiàn)代女裝中的設計應用

綜上所述,在本設計制作過程中特意采用了現(xiàn)代手工刺繡與科技工藝的融合,在手工刺繡方面:采用了粵繡的平針、鋪針、亂針和打籽針法去表現(xiàn)朦朧美等藝術效果,突出其點、線、面與輕、重的層次對比;其中,平針與鋪針用于較寫實的樹枝與樹影圖案,用長直針法依圖案從頭到尾平列刺繡,線排列整齊、平行、均勻、有時會采用直鋪、橫鋪和斜鋪相互配合。打籽針用于描繪樹影的朦朧美,輪廓注重若隱若現(xiàn)、時有時無,在較寫實的平針與鋪針的相互呼應下更顯靈動,在圖案邊緣起針、出針后,將線在針桿上纏繞幾圈,再把針緊挨著出針處釘進去(入針時要注意拉緊繞在針上的線),形成一個小籽(顆粒)。亂針是體現(xiàn)本設計作品樹影婆娑的重要針法,先用長中短針依團輪廓和色塊先繡一層底色,針無序相互交叉,縱橫交錯,不成規(guī)律,深銀色、銀色、淺銀色三種顏色搭配得當,過度自然,注重光影變化,直到形似為止(如圖3、4所示)。

(四)現(xiàn)代工藝與粵繡傳統(tǒng)工藝結合創(chuàng)新設計

在工業(yè)時代下,機器刺繡越來越常見。但手工與機器刺繡兩者實質都各具特色,結合創(chuàng)新才是目前最好的設計手段。在科技工藝方面:本設計作品主要是運用激光雕刻等科技手段,反復地進行嘗試來表現(xiàn)本主題。在激光雕刻中,激光圖案與傳統(tǒng)工藝圖案的銜接是重點和難點,在于激光雕刻硬性美感與傳統(tǒng)粵繡手工藝的柔性美感相互結合,形成豐富美妙的視覺藝術。既要保證在激光雕刻的過程中面料的完好無損,又要將激光雕刻工藝和傳統(tǒng)工藝結合,動靜相宜,相得益彰,才能給服飾帶來一種文化氣韻和裝飾藝術的美感。讓它們與服裝相互融合共同發(fā)揮作用,呈現(xiàn)美妙的視覺藝術。為了突顯效果的高低錯落層次感和增加制作工作效率,工藝方面不僅采用了廣繡與潮繡兩種工藝特點的同時還與數(shù)碼印花工藝技術和巧妙地結合,使女裝整體效果變得更加飽滿,做工也更顯細膩,這種中國傳統(tǒng)工藝技法與當代科技的綜合應用更加呈現(xiàn)出一種新的視覺美感。

四、面料再造與藝術表現(xiàn)

傳統(tǒng)粵繡服裝在面料材質方面上的選擇范圍較少,在本設計中,通過對多種面料的研究,采用了現(xiàn)代羊毛、蕾絲復合而成的面料進行再次加工;還采用了同為嶺南非物質遺產文化中的“香云紗”與粵繡技藝進行融合,這無疑是一種大膽創(chuàng)新的嘗試。

(一)面料創(chuàng)新設計應用

傳統(tǒng)非遺粵繡服裝的材料主要采用棉麻面料、真絲、絲綢、綾羅綢緞等,在這些面料上采用絲絨線來繡制相應的圖案紋樣。本設計系列作品《銀月疏影》的材料打破傳統(tǒng),采用現(xiàn)代蕾絲與秋冬較厚的純羊毛面料進行復雜的工藝復合(如圖5所示),富有厚重感的同時又不缺肌理效果;里料選用同“非遺香云紗”,更加突出女性高貴典雅的身姿;外層嘗試在真絲銷面料上進行刺繡,雖然刺繡難度較大,但是在主料的厚重感下有一絲清涼飄逸的質感,使服裝從整體上更加平衡有層次。其次,設計作品還有具有一個獨特的亮點是與現(xiàn)代科技工藝結合,一是在牛仔面料上進行多次激光雕刻、立體機繡強,化圖案紋樣的立體感;再通過壓褶與數(shù)碼印花的結合,激光雕刻與洗水、牛仔面料手擦磨白工藝,圖案與圖案之間互相融合,手繡工藝與吊染、炒色、手繪效果的遙相呼應。二是在復合面料的基礎上采用圖案激光數(shù)碼印刷工藝、追求立體墊高的效果進行刺繡,在追求了更加有藝術特的設計之外,還同時大大降低了人工成本和時間成本。

五、設計反思

(一)堅持發(fā)揚非遺粵繡的原因

商業(yè)化發(fā)展迅速是當經社會的現(xiàn)狀,快節(jié)奏的生活使人們的視覺審美和精神需求趨向于更加多元化。粵繡無論是在歷史傳承還是在發(fā)展前景方面,都有著不可忽略的重要性。互聯(lián)網(wǎng)時代使各個名族的差異性漸漸減弱。歷史沿襲使粵繡在相互滲透和吸收各個民族文化的優(yōu)勢進行融合。為了讓它更有貼合當代人審美的創(chuàng)意,與設計品牌結合、與科技相互結合、將手工藝品與市場需求相結合是一條必經之路,由此,才能設計出具有美感的刺繡服裝設計作品,實現(xiàn)“非遺粵造,國潮粵造”。(如圖6所示)

(二)堅持發(fā)揚傳統(tǒng)文化

堅持發(fā)揚中國傳統(tǒng)文化,在整個設計過程中都感受到了粵繡的魅力,同時保護中國傳統(tǒng)文化與發(fā)揚非物質文化遺產也成為了心中的責任。想要保護的前提是要先做好傳承工作。因為傳承是文化保護的首要任務,這是一個艱巨且不易的任務,粵繡作為嶺南傳統(tǒng)非遺文化大家庭中的一員,在自唐代到今天的不斷發(fā)展慢慢路程中,實現(xiàn)了活態(tài)的價值。學者們對其進行挖掘、深入研究和整理,對于弘揚非遺文化的同時,不僅能找到新的靈感,還可以更加完善地與當代女裝設計進行巧妙融合,對促進嶺南非物質和精神文明建設和對現(xiàn)實與歷史都有著不可忽略的研究價值意義。

在未來,粵繡服裝與服飾要想有更高格局的發(fā)展,就必須要結合粵繡本身的實際情況,在粵繡服裝設計過程中,一定要抓住粵繡本身別具一格的藝術特點,使其具有唯一性、標志性,由此才能使粵繡服裝具有更加強大的品牌競爭力、不斷探索、銳意創(chuàng)新、與時俱進。六、粵繡傳承與發(fā)展建議

非遺粵繡作為兩千多年來嶺南傳統(tǒng)文化的積淀,與現(xiàn)代生活漸行漸遠的原因是隨著現(xiàn)代工業(yè)化的發(fā)展,社會生產效率快速飛升,人們的消費模式和理念發(fā)生的深刻改變。過去承擔日用品生產的手工刺繡技藝大部分被機器刺繡所替代,一定程度上淪為大工業(yè)生產個性化缺失的補充。那么,非遺粵繡該如何與現(xiàn)代生活方式、高新技術和諧共生是值得被人們重新思考的問題。

(一)堅持讓非遺傳承走進教育

教育是傳承與發(fā)展的最好平臺。隨著非遺粵繡進校園工作的深入推進發(fā)展,“非遺教育傳承”這一概念得到了社會的廣泛認同,強調生活與非遺粵繡藝術一脈相承,引導學生密切關注人類生活形態(tài),將課堂與生活緊密結合。面向社會刺繡愛好者開設“手工刺繡課堂”,由學生擔任課堂教師,既學以致用,又能教學相長,更有助于增強“非遺教育傳承”的社會影響力。高校開展傳統(tǒng)粵繡工藝教學,無論是在教學大綱、培養(yǎng)目標還是教學時間上,不僅僅是培養(yǎng)工藝美術技能型人才的條件更重要的是側重培養(yǎng)學生在對粵繡工藝的理解,而非熟練;重于文化內涵,而非技能。教育應立足于非遺粵繡文化,將粵繡作為一種個性化的藝術創(chuàng)作形式,使作品發(fā)揮與其他藝術形式同樣的審美功能,亦可將其作為一種文化附加值,融入當代生活方式,應用于具有傳統(tǒng)文化底蘊的衍生品。

(二)大力傳播粵繡之美

傳播粵繡之美,創(chuàng)新使粵繡更加貼近大眾生活。復雜的工藝制作與粵繡人才的流失使粵繡品慢慢從一般家庭的家室布置或普通服裝淡出,發(fā)展成價格高昂的藝術品,目前市面上的手工粵繡繡品往往價格昂貴,是極具市場價值的工藝品。隨著時代的發(fā)展與變化,我們可以將非遺粵繡融入日常生活,創(chuàng)造出人們需要的服裝、工藝品、生活用品,這樣粵繡便能和大眾生活聯(lián)系在一起。粵繡作為嶺南服裝最常用的藝術手工藝,近幾年在時尚化探索方面可資借鑒。它涵蓋染、印、繡、織在內的工藝方法通過拓寬行業(yè)邊界方式、豐富傳播路徑、融入當代時尚品牌、創(chuàng)新發(fā)展等模式,常常出現(xiàn)在嶺南人們的生活當中,不僅受嶺南人民的喜愛,還打下了一定的市場基礎,正走在以富含東方韻味的時尚服飾傳承古老智慧、講述地域故事的道路上。

(三)樹立粵繡品牌意識

樹立粵繡的品牌意識,重視產品宣傳。樹立粵繡品牌服飾在粵繡發(fā)展的道路上是非常重要的,人們穿衣不僅僅是為了御寒保暖,衣服還有展示個人體態(tài)精神、審美標準和個人情感的功能,與此同時服裝也是一個民族、一個國家、一個地域的文化表達。雖然目前粵繡品牌行業(yè)有很多都是家族性企業(yè)在傳承發(fā)展,但還是需要不斷實踐與創(chuàng)新,盡量避免與其他企業(yè)同質化。粵繡作為中國四大名繡之一,應該充分利用嶺南資源。為了良好的樹立品牌意識與創(chuàng)造投資品牌創(chuàng)業(yè)氛圍,各地方政府也應該加強規(guī)定相關引進外資等的優(yōu)惠政策。同時,為粵繡品牌生產的設備管理、人才引進、技術創(chuàng)新和粵繡衍生品銷售起到一定的帶動發(fā)展作用,從而進一步促進粵繡文化產業(yè)的發(fā)展。總而言之,非遺粵繡的傳承發(fā)展要注重教育的發(fā)展,尋找新的動能,提升品牌效益,拓展應用范圍。

總結

粵繡以其豐富的文化底蘊、濃郁的地方特色和藝術意蘊,蘊含在優(yōu)秀的嶺南傳統(tǒng)工藝中。粵繡作為嶺南文化的非物質文化遺產的代表,其文化底蘊和藝術歷史深厚,本設計作品將中國傳統(tǒng)非遺文化和工藝技法與現(xiàn)代女裝高度融合,在凸顯女性魅力的同時,不僅僅使服裝更加有文化內涵,還跟進科技的腳步,賦予了服裝新時代的審美特征。設計作品《銀月疏影》獲得了2l屆“虎門杯”國際青年女裝設計大賽“金獎”,體現(xiàn)了時尚理念下傳統(tǒng)藝術的發(fā)展空間,將粵繡藝術與時尚結合,與生活融合,有的放矢,融會創(chuàng)新,實現(xiàn)傳統(tǒng)藝術在時代氣息中的創(chuàng)新發(fā)展之路。