從賈樟柯電影望向中國

余雅琴

美國人白睿文(Michael Berry)回憶自己第一次看中國導演賈樟柯的電影是在世紀之交的某天,他被深深打動了,這些電影勾起了他對1993年在南京大學留學時代的記憶。他后來說:“雖然《小武》和《站臺》這些電影的發生地是汾陽而非我留學的古都南京,但唯有這兩部電影能夠喚起我當時在中國留學期間的這種體驗,當時的聲音、音樂、面孔、服裝和景色都浮現在眼前。”

“我是1993年來到中國學習的,這其實是我第一次出國,在那之前我連護照都沒有,但到了19歲,我開始思考各種事情,也開始大量地閱讀,我一開始進入大學學習爵士樂,后來轉成哲學專業,看的書多了反而意識到自己什么都不懂,就開始覺得自己必須要出來看看世界。”

橫跨著十幾個小時的時差,對中文一竅不通的白睿文就這么來到了南京。彼時鄧小平南方談話的影響開始發酵,中國發生著巨大的變化。白睿文身處其中,被眼前“翻天覆地”般的社會景觀吸引了。

他開始努力學習漢語,每天在田字格上寫幾百個漢字,試圖和周圍人打成一片。他接觸到了當時最流行的中國文學作品,被余華、蘇童等人編織的故事迷住了。當時,白睿文的中文水平還不夠,他一邊找一些英譯本來看,一邊試著背誦唐詩宋詞和經典文學作品的片段。

中國帶給白睿文巨大的文化沖擊。回國后,他意外地發現自己再也不能像過去那樣看世界和想問題了。于是他又轉到中文系,著手申請去臺灣師范大學學習,在臺北如“追星”一樣知聽大量名作家的訪談。后來他陸續將余華、王安憶、張大春等人的作品翻譯成英文,這都和中國留學經歷密不可分。

在哥倫比亞大學讀博士期間,他主修中國現當代文學,并選擇電影作為自己的第二個研究領域。在當時,紐約可謂美國的“文化首都”,很多中國來的作家和導演都會造訪。經人介紹,白睿文開始擔任口譯,接觸到包括侯孝賢、張藝謀在內的不少電影人。

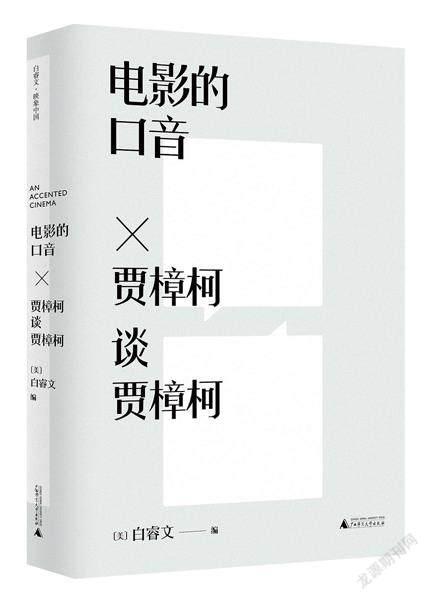

2002年紐約電影節,白睿文和“神交”已久的賈樟柯相識,作為賈樟柯的翻譯,他們不僅一起完成了《任逍遙》的媒體專訪,還一起見了馬丁·斯科塞斯,成就了一段影史佳話。白睿文做了自己第一個賈樟柯訪談,開啟了兩個人長達20年的友誼。2021年,一本名為《電影的口音:賈樟柯談賈樟柯》的專著面世,這本書不僅展現了電影學者白睿文對賈樟柯電影的最新研究成果,同時也作為兩個人交往的見證而存在。

和白睿文交談,我常常會忘記眼前的是一位美國人,盡管他的口音依然有些跑調,但他和我對話的方式卻完全是中國式的。身處不同的文化語境,白睿文對賈樟柯電影的理解必然帶有獨特的審視目光。訪談里,賈樟柯從不否認白睿文對自己作品的解讀,抱著開放接納的態度。誠如戴錦華為這本書所寫的序言所說:“在白睿文所記錄和寫就的這部訪談錄里,有由外及內的目光凝視:望向中國、望向電影、望向藝術、望向賈樟柯;也有由內而外的應答與回望。”

采訪過程中,白睿文數次提到交流的可貴,他或許帶著誤讀與想象,卻讓我們通過他人的目光反觀自己,從而更好地理解自己。

人:人民周刊 白:白睿文

賈樟柯的變與不變

人:你本來是研究中國現當代文學的,在什么契機下開始和電影結緣?

白:其實就是在做口譯工作時有機會接觸大量來自中國的電影人,他們往往帶著自己的作品來交流或接受采訪。有了這樣一個經驗,我開始從不同的角度理解電影,比如導演的工作方法,直到他們如何拍片、如何思考電影。于是我開始把電影作為重要的研究領域,開始有意識地選擇一些導演做訪談,我的第一本《光影言語》就是通過這個契機完成的。

人:你這本新書叫《電影的口音》,我覺得其實也是從語言的角度切入的,你發現了賈樟柯電影里的口音問題,事實上他的電影也以大量使用山西方言為特色。你當時為何會想到這個題目?

白:這個要感謝賈樟柯導演。在一次采訪里,他主動提到了“電影的口音”,每個作者都有自己的口吻,也就是一種風格和氣氛。你看賈樟柯的電影,雖然幾分鐘,你就會知道這個是他拍的,其中有一些標志性的東西。但如果非要具體形容這個標志性是什么,其實又很難講清楚,因為這是不可捉摸的。你可以說是他使用的方法、拍攝的地域或者是關注的人物,也可以說音樂、演員乃至攝影機的動作,這些東西都構成一個導演的口音。我覺得這個詞語蠻有魅力的,因為賈樟柯是很少有的這么有個人風格的導演,我就以“口音”作了題目。

人:賈樟柯的創作一直在尋求變化,關注的東西也緊隨時代。當他以各種方式積極參與到中國的公共生活里,影響力和當年不可同日而語,身份也更加多元,是全國人大代表,創辦了平遙國際電影展,還是山西電影學院的院長。作為他20年的朋友,你如何理解他的這些變化?

白:是的,賈樟柯有堅持不變的東西,也在持續拍攝自己的故鄉,同時又一直在變。他的電影從汾陽出發,慢慢到大同,后來又到奉節,然后又到北京,輾轉了不同的城市。而且他所關注的主題也在擴大,比如《小武》里是一條街要被拆遷了,《三峽好人》就變成了一座城市要被淹沒。他雖然在探索相似的主題,但這些主題也一直在變化中,他總是可以找到屬于自己的符號。比如《三峽好人》,這部電影固然有一些紀錄片的成分,因為奉節被淹沒了,我們可以從他的電影里看到奉節的影像。但是他使用了超現實的表現手法,讓你感覺這不是在拍景觀,而是借助這個象征歷史洪流的轉變。《世界》是在世界公園拍的,他利用真實的場景作為一種語言,講述全球化和農民工的問題。