文學(xué)獎視野下的當(dāng)代臺灣散文觀察

劉秀珍

摘要:當(dāng)代臺灣散文的發(fā)展脈絡(luò)與各類文學(xué)獎的設(shè)立與變遷密切相關(guān)。從上世紀(jì)五六十年代的抒情文體定位,到九十年代末地方文學(xué)獎推動新鄉(xiāng)土散文興起,乃至21世紀(jì)以來文學(xué)獎被詬病為散文虛構(gòu)盛行的推手與“試煉人心”的競技場,并由此引發(fā)持續(xù)爭議,從中可窺見臺灣散文與文學(xué)獎之間錯綜復(fù)雜的生態(tài)關(guān)系。

關(guān)鍵詞:文學(xué)獎;臺灣散文;散文虛構(gòu)

中圖分類號:I207.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-0677(2021)1-0033-10

臺灣文學(xué)獎的歷史可追溯至戰(zhàn)后初期。1950年3月,國民黨當(dāng)局成立“中華文藝獎金委員會”(簡稱“文獎會”),前后僅存七年(1950年-1956年)。由于獎項(xiàng)較少競爭激烈,得獎?wù)吆髞韼缀踅猿蔀橹骷遥缗巳四尽⒎甭丁⒚犀帯⑼跛{(lán)、尹雪曼、彭歌、柏楊、廖清秀、鐘理和等。1954年設(shè)立“軍中文藝獎金”,包含散文、歌曲、戲劇等五大類。“‘國軍文藝金像獎”從1965年開始舉辦,為臺灣文學(xué)獎中歷史最久的征文獎。這個獎的發(fā)起單位是“國防部總政治部”,本質(zhì)是基于“政治”考慮,意在軍中的思想統(tǒng)一和文宣需求,由此也引發(fā)軍中文藝創(chuàng)作風(fēng)潮。這些軍中作家,后多成為報(bào)刊媒體主編及文藝機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人,如羊令野、痖弦、朱西寧、司馬中原、段彩華、吳東權(quán)等,他們對臺灣文壇的影響不言而喻。1976年,《聯(lián)合報(bào)》設(shè)立“聯(lián)合報(bào)小說獎”;1978年,《“中國”時報(bào)》舉辦“時報(bào)文學(xué)獎”;1981年,以青年學(xué)生為對象的文學(xué)雜志《明道文藝》,也創(chuàng)辦了“全國學(xué)生文學(xué)獎”。自此“兩報(bào)”文學(xué)獎?wù)降桥_。而必須提出的是,最初設(shè)立的聯(lián)合報(bào)文學(xué)獎并無散文獎,其自1994年起持續(xù)設(shè)立“散文獎”。基本上,以“文學(xué)獎”命名的獎項(xiàng)都有相應(yīng)的散文獎,此外還有專門的“吳魯芹散文獎”“梁實(shí)秋文學(xué)獎(散文與翻譯)”“余光中散文獎”“九歌散文獎”等。皆是以文學(xué)獎鼓舞散文創(chuàng)作,期望形成某種文學(xué)風(fēng)氣或文化思潮的傳統(tǒng),而當(dāng)代臺灣散文的發(fā)展脈絡(luò)也因此與各類文學(xué)獎的設(shè)立與變遷密切相關(guān)。

一、文學(xué)獎導(dǎo)向與戰(zhàn)后抒情散文

主體地位的確立

戰(zhàn)后初期,臺灣散文發(fā)展的導(dǎo)向受到當(dāng)時政治環(huán)境的較大影響,主流審美價值是以徐志摩、朱自清等作品為樣板的軟性抒情模式,“基于國共戰(zhàn)爭的教訓(xùn),1949年國民黨遷臺早期對軟性、主觀、抒情、‘純粹的文學(xué)類型的鼓勵,強(qiáng)調(diào)文學(xué)要標(biāo)榜‘人性等等,具有典型的右翼色彩,極大成分是著眼于對抗對岸的左翼思想”①。以第一屆中山文藝獎(1968)散文獎評選為例,張秀亞(1919-2001)的散文集《北窗下》即因被認(rèn)定為“純散文”而勝出,擊敗了與其得票同樣最高的言曦(邱楠,1916-1979)的散文作品,前者擅長抒情,后者為傾向議論的雜文體,為“純文學(xué)”的散文創(chuàng)作與播傳提供了官方層面的支持。時任評委的鳳兮(馮放民)即認(rèn)為“這是第一度設(shè)立散文獎,意義非凡,極具標(biāo)竿性……,為了避免散文與雜文的混淆,既然,名為散文獎,就應(yīng)以純散文居高”②。而被視為“近乎陰柔、女性化”(鳳兮語)的純散文幾乎成為性別類型化創(chuàng)作,使得富于抒情特質(zhì)的女性散文在五六十年代蔚為風(fēng)潮。“在性別化的文學(xué)類型與臺灣當(dāng)局意識形態(tài)結(jié)合之下,與女性特質(zhì)等同的抒情文類獲得額外的正統(tǒng)性,并且在文學(xué)生產(chǎn)場域里分配到很大的發(fā)展空間”③。張秀亞、琦君、艾雯、鐘梅音、胡品清、劉枋、羅蘭、林海音等以溫婉、典雅的抒情風(fēng)格創(chuàng)作匯聚為五六十年代臺灣散文主潮。

1964年,琦君散文集《煙愁》以其溫柔敦厚、典雅抒情的書寫獲“中國文藝協(xié)會散文獎?wù)隆保?999年則入選“臺灣文學(xué)經(jīng)典三十”(由臺灣當(dāng)局“行政院文化建設(shè)委員會(文建會)”主辦),顯示官方層面對抒情傳統(tǒng)的持續(xù)認(rèn)可和經(jīng)典化價值取向。艾雯的第一本抒情散文集《青春篇》(1951)即被“中國青年寫作協(xié)會”(由“救國團(tuán)”主辦)組織的“全國青年最喜閱讀文藝作品測驗(yàn)”高票首選,之后其散文創(chuàng)作則獲得1965與1978年度“中國文藝協(xié)會獎?wù)隆薄S嗾呷珑娒芬簟独淙挠啊贰⒘_蘭《羅蘭散文》皆是當(dāng)時暢銷一時的抒情美文作品。張秀亞更被譽(yù)為“現(xiàn)代美文的繼承者與發(fā)揚(yáng)者”,臺灣當(dāng)代抒情美文傳統(tǒng)的開創(chuàng)者,被認(rèn)為是何其芳、凌叔華等京派文學(xué)家的直系傳承者④。其創(chuàng)作七十年,皇皇八十本著作,對臺灣散文發(fā)展影響卓著。《三色堇》《北窗下》等獲獎作品皆為流傳甚廣的抒情散文合集,后者再版達(dá)二十多次。呂大明、張曉風(fēng)、喻麗清、陳幸蕙、簡媜等皆深受其抒情風(fēng)格影響,甚至著名散文家陳之藩也自稱“秀亞”迷。作為張秀亞直系承傳者之一的呂大明,散文集《這一代的弦音》被具官方經(jīng)營背景的“幼獅文藝”授予全國散文獎首獎,由張秀亞作序,贊美作者抒寫性靈,如晨光中山徑上的尋芳者,是“這一代弦音中動聽的音符”。呂大明因此獲“小秀亞”之稱。而陳幸蕙(1983年獲中山文藝散文獎)《群樹之歌》《把愛還諸天地》、喻麗清《春天的意思》《闌干拍遍》系列作品均以溫婉動人的抒情風(fēng)格為主要特色。60年代末成名、曾獲“中山文藝獎”“國家文藝獎”“吳三連文藝獎”“中國時報(bào)文學(xué)獎”及“聯(lián)合報(bào)文學(xué)獎”等多項(xiàng)大獎的張曉風(fēng)自《地毯的那一端》(1966)起筆,雖以“亦秀亦豪”的健筆拓展了抒情散文的領(lǐng)域,仍歸屬溫柔敦厚的“閨秀派”;而臺灣當(dāng)代第四代散文傳人、被視為90年代“異數(shù)”的簡媜,第一部散文集《水問》(1985)同樣浸染了前輩作家們濃郁的詩化抒情風(fēng)格,90年代末出版的《紅嬰仔》則重現(xiàn)了其作為新古典派的抒情風(fēng)范。而簡媜的登陸文壇亦離不開文學(xué)獎推手。她先以《有情石》(1981)獲全島學(xué)生文學(xué)獎第一名;在出版數(shù)部散文集后于1990年獲“中國文藝協(xié)會文藝獎?wù)隆薄?0-70年代,除早年渡海去臺的知名作家外,基本上凡成名散文家皆經(jīng)歷有“脫穎”于文學(xué)獎的經(jīng)歷,在被肯定的同時也鑄就了軟性抒情牢踞散文創(chuàng)作主流的文學(xué)生態(tài)格局,“抒情美文之所以能在戰(zhàn)后臺灣文壇縱橫數(shù)十年而不衰,并非自然形成的現(xiàn)象,而是文化乃至教育政策由上到下扶掖與翼護(hù)的結(jié)果”⑤。而由此,也形成了臺灣戰(zhàn)后散文創(chuàng)作的抒情“泛濫”之弊,最終引發(fā)余光中《剪去散文的辮子》一文的批判。

如果說70年代之前臺灣文學(xué)獎的權(quán)力運(yùn)作與話語主導(dǎo)權(quán)主要存在于官方或半官方機(jī)構(gòu)層面,隨著臺灣社會資本主義經(jīng)濟(jì)的高度發(fā)展,文學(xué)商品化與市場化趨勢加劇,特別是解嚴(yán)之后的80年代,文學(xué)獎數(shù)量不但增速加快,其種類與設(shè)立單位也愈加多元化。70年代臺灣文學(xué)獎數(shù)量僅增加三種,包括兩大報(bào)文學(xué)獎(《聯(lián)合報(bào)》1976,《中國時報(bào),1978)設(shè)立;而1981-1989年間全島新增文學(xué)獎十種,其中解嚴(yán)(1987)后增設(shè)七種。包含學(xué)生文學(xué)獎、幼兒文學(xué)獎、梁實(shí)秋文學(xué)獎、推理小說獎等,納入文學(xué)獎評判體系的創(chuàng)作種類更為豐富,并逐漸向文體、內(nèi)容等細(xì)化發(fā)展,且出現(xiàn)了專門將散文創(chuàng)作為擢拔對象的獎項(xiàng)(梁實(shí)秋文學(xué)獎)。而戰(zhàn)后初期被作為官方提振創(chuàng)作積極性、擴(kuò)大文藝宣傳的文學(xué)獎效應(yīng)追求也相應(yīng)拓展,或?yàn)榘l(fā)現(xiàn)創(chuàng)作新秀、褒獎資深作家,或追求文學(xué)產(chǎn)品營銷、營造文學(xué)輿論,或追隨西方文學(xué)思潮,均不同程度促進(jìn)了文學(xué)創(chuàng)作主題的多維度、多視角與藝術(shù)手法的創(chuàng)新。被稱為“新世代”的60后散文家如女性散文代表作家簡媜、80年代異軍突起的都市散文代表林燿德及鐘怡雯、張啟疆、周芬伶等,無不通過各類文學(xué)獎從初揚(yáng)啼聲到盛名播傳,獲得文壇與讀者的廣泛注目。在此情形之下,資訊交流的頻繁、價值的多元也推動散文創(chuàng)作由抒情主流向?qū)I(yè)化、知識化的知性路線乃至后現(xiàn)代風(fēng)格散文發(fā)展。

二、地方文學(xué)獎與新鄉(xiāng)土散文的興起

隨著解嚴(yán)后多元文化語境的生成,文學(xué)獎的種類與生成渠道發(fā)生了深刻多樣的變化,特別是上世紀(jì)90年代,在主題、區(qū)域、主辦機(jī)構(gòu)、面向人群與社會階層更加多元化,如生態(tài)、宗教、新移民、“原住民”、“同志”文學(xué)、旅行書寫等專門化獎項(xiàng)的設(shè)立,最突出變化當(dāng)屬地方文學(xué)獎的廣泛設(shè)立及其對新鄉(xiāng)土散文(或稱后鄉(xiāng)土散文)興起的推波助瀾之功。

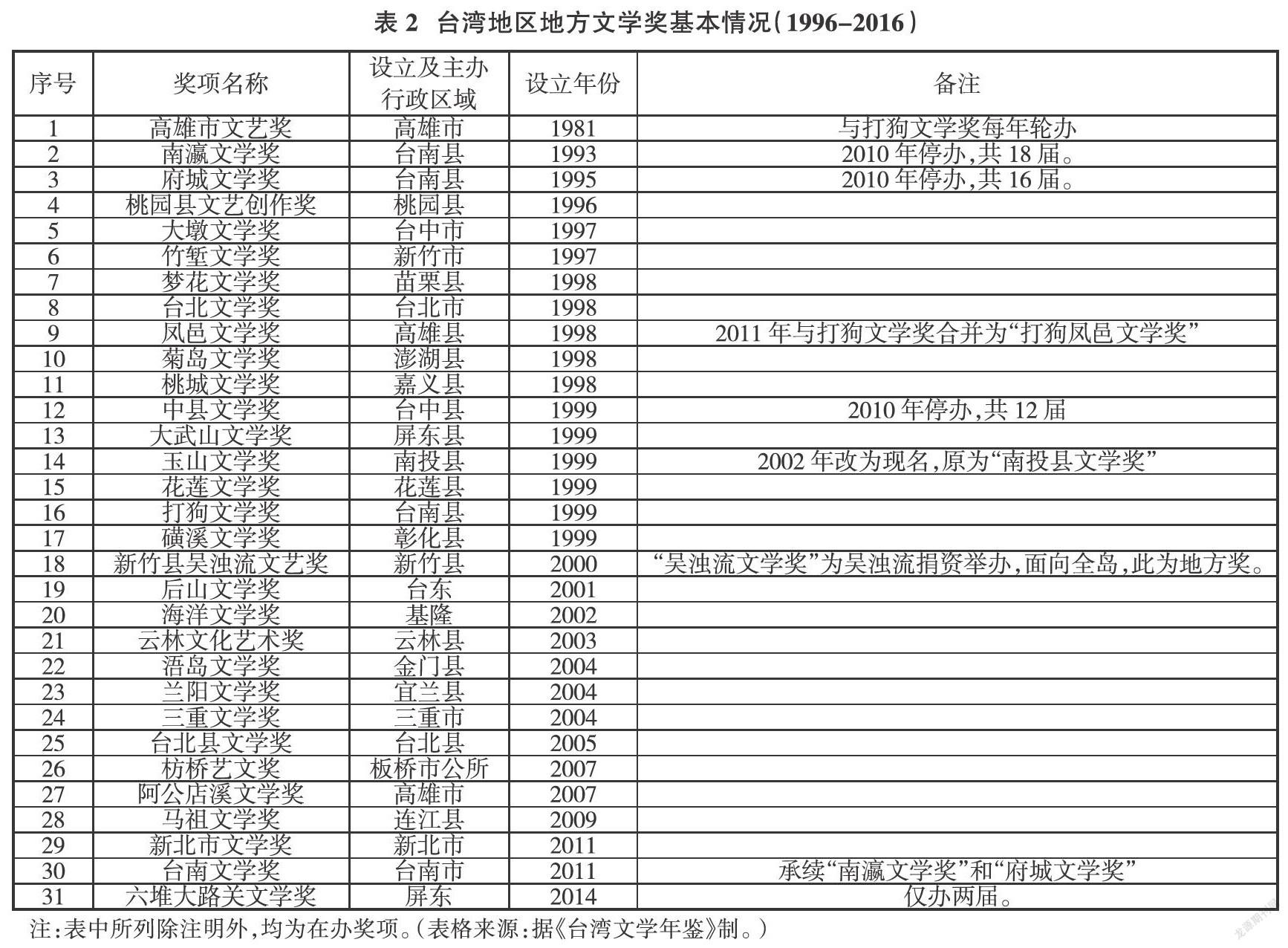

臺灣文學(xué)獎主要分成三塊,即面向全島的文學(xué)獎、地方文學(xué)獎和學(xué)生文學(xué)獎。臺灣的地方文學(xué)獎,自1981年起由高雄市設(shè)立“文藝獎”至90年代后期,地方文學(xué)獎數(shù)量仍微乎其微。1998-1999年是臺灣文學(xué)“獎池”成分比例改變的轉(zhuǎn)折時期,地方文學(xué)獎數(shù)量急速增加,兩年間計(jì)有十一個地區(qū)設(shè)立地方文學(xué)獎,種類由1998年的7種增加至17種(見下表)。雖然以基金會、法人團(tuán)體、職業(yè)協(xié)會、個人出資等社會力量推動的獎項(xiàng)舉辦亦快速增長,但就所占比例而言,變化最大則是地方文學(xué)獎。

從上表可見,自1999年至2016年,地方文學(xué)獎一直保持相對穩(wěn)定的數(shù)量,雖有消長起伏,但總量變化不大,且在新世紀(jì)以后總體略有上升。早期地方文學(xué)獎?wù)魑膶①愓呱矸菥袊?yán)格控制,如高雄縣“鳳邑文學(xué)獎”要求設(shè)籍該縣一年以上,曾經(jīng)或現(xiàn)就學(xué)、服務(wù)于該區(qū);“竹塹文學(xué)獎”要求出生或設(shè)籍、就讀、服務(wù)新竹縣;“南瀛文學(xué)獎”條件更為嚴(yán)格,要求需設(shè)籍臺南五年以上且仍居此地;“菊島文學(xué)獎”亦要求必須是本縣民眾才可參與。但此類身份限制多因蜂擁而設(shè)的地方文學(xué)獎造成稿源不足而被打破,接受投稿不僅面向全島,更向島外開放,同一作者跨區(qū)域、跨文類投稿也迅速成為常態(tài)。譬如以小說知名的張耀仁,2004年即以多篇散文分獲臺北文學(xué)獎、府城文學(xué)獎、竹塹文學(xué)獎、吳濁流文藝獎獎勵,并以小說獲“鳳邑文學(xué)獎”;許榮哲、李儀婷、黃信恩、徐國能、楊佳嫻等新生代作家中均存在橫跨詩歌、散文、小說文類投稿現(xiàn)象。高額獎金下不可避免的“人心試煉”與“文學(xué)競技”自然也為炫奇斗巧式的浮躁書寫留下隱患。早期征文主題多流露拘囿于一地、急功近利的“凸顯本土”心態(tài),以地方文化宣傳、史料發(fā)掘?yàn)橹鳎?997年高雄文藝獎?wù)魑囊蟆耙愿咝凼兄L(fēng)土民情為背景”⑥,后期受全球化風(fēng)潮和地區(qū)開放及文化交流融合影響,加上人文旅游成為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求,各地文學(xué)獎運(yùn)作遂逐漸擺脫初期狹隘的“本土化”理念與濃郁政治意識形態(tài)色彩,較多傾向于重視文學(xué)創(chuàng)作風(fēng)氣的培養(yǎng)和文化傳統(tǒng)的承繼。如2018年“臺中文學(xué)獎”主旨為“鼓勵文學(xué)創(chuàng)作,深耕文學(xué)土壤,增進(jìn)文學(xué)寫作風(fēng)氣,提升整體文化素養(yǎng)”⑦;“蘭陽文學(xué)獎”“鼓勵民眾透過細(xì)膩的文字,來深刻表達(dá)對蘭陽文化、生活相關(guān)的印象、心得、感想抒發(fā)”⑧;“菊島文學(xué)獎”要求“與澎湖人文、歷史、自然環(huán)境有關(guān),以強(qiáng)化澎湖文學(xué)之地方性,同時強(qiáng)化澎湖文化旅游之深度與內(nèi)涵”⑨;“臺南文學(xué)獎”旨為“鼓勵文學(xué)創(chuàng)作,推廣文學(xué)欣賞及寫作風(fēng)氣,發(fā)掘和培植文學(xué)人才,建立臺南文學(xué)特色”⑩,顯示更多重視征文的文學(xué)性特質(zhì)。

以征文體裁及數(shù)量來看,主要集中在散文、小說、詩歌方面,其中散文屬大宗。主辦方雖皆期待征文描繪地方風(fēng)俗、呈現(xiàn)地域景觀,但觀察得獎散文,與此主旨常相距甚遠(yuǎn)。上世紀(jì)70年代的臺灣鄉(xiāng)土散文創(chuàng)作以陳冠學(xué)、孟東籬、許達(dá)然、阿盛、粟耘等為代表,扎根土地,從主題、題材到語言皆努力挖掘與表現(xiàn)來自泥土和鄉(xiāng)間的生命智慧、民俗風(fēng)情、人物景觀,以寫實(shí)性手法呈現(xiàn)地域文化特質(zhì)。而隨著經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展,臺灣各地文化交流日趨便捷迅速,人口流動頻繁密集,本就狹小的地域已很難再切割出區(qū)域分明的“文化差異”。一方面,文學(xué)獎注重?cái)X拔新秀作家,參與競獎?wù)叨酁?970年代后出生,對這些童年或求學(xué)期即遠(yuǎn)離出生城鎮(zhèn)、移民都市的新生代而言,寫實(shí)性的鄉(xiāng)土既模糊不清也無法呈現(xiàn)他們關(guān)于鄉(xiāng)土的后現(xiàn)代想象;另一方面,不受地域身份限制的作者常同時投稿多地文學(xué)獎,更難甄別鄉(xiāng)土?xí)鴮懙牡胤缴省W鳛樾锣l(xiāng)土散文創(chuàng)作的主力,擁有高學(xué)歷及后現(xiàn)代都會成長經(jīng)驗(yàn)是這批新生代作家的共同特質(zhì),他們筆下的鄉(xiāng)土散文因此呈現(xiàn)出鮮明后現(xiàn)代特質(zhì)。陳柏青、許正平、黃信恩、甘炤文、張惠菁、吳妮民、張耀仁、吳柳蓓、李儀婷、賴鈺婷、王盛弘、張輝誠、楊佳嫻等眾多活躍于當(dāng)前臺灣文壇的作者,均有散文獲獎,皆是由地方文學(xué)獎脫穎而出的新生代作家。其中黃信恩、李儀婷、張耀仁、吳柳蓓、賴鈺婷等可謂各類地方文學(xué)獎的“常駐”名單,持續(xù)的得獎肯定無疑是他們堅(jiān)持創(chuàng)作的重要動力。

新鄉(xiāng)土散文在內(nèi)容、手法上都較以往傳統(tǒng)鄉(xiāng)土散文有所不同,既不同于70、80年代作家筆下鄉(xiāng)土被資本主義侵蝕而變異扭曲的情狀描繪和失去農(nóng)業(yè)文明的喟嘆,亦非重在對鄉(xiāng)土的純粹美化記憶或溫馨童年回憶,承載的主要是對“在地經(jīng)驗(yàn)”和“原鄉(xiāng)記憶”的理性審視,更多從文化視野與人性探討來觀望鄉(xiāng)土,冷靜探析自我與鄉(xiāng)土的辯證關(guān)系;或以鄉(xiāng)土為背景融入強(qiáng)烈個人體驗(yàn)的主觀性想象,不再是純粹的具象鄉(xiāng)土,而是“紙上鄉(xiāng)土”的展演。“一個具體可感的、可以歸返能夠認(rèn)同的‘鄉(xiāng)土,在年輕一輩的人文社群中并非沒有,但已經(jīng)少見……在時空壓縮的后現(xiàn)代語境中,人們比較關(guān)心的,毋寧是一個虛擬時空中的華麗地圖”11。以幾位新生代作家獲獎散文為例可窺一斑。

陳柏青《大屋》(獲2003年“臺中縣文學(xué)獎”散文獎,“第二屆全球華文青年文學(xué)獎”小說組第一,收入2003年九歌年度散文選)是一篇出身即呈文體曖昧之態(tài)的文章,雜糅散文與小說筆法,以“大屋”為隱喻,敘述者以穿越時空的交錯敘述呈現(xiàn)兩個時空場景的變化。在“我”“你”充滿張力的交叉敘述中,隱藏了一個被父親拋棄相依為命的母子故事。“媽咪”與貓咪“瑪米”的交替出現(xiàn),儼然寄寓了主人公內(nèi)心的母愛渴求。而文章重心則放在鋪繪主人公的意識流動,以繁復(fù)的譬喻和象征強(qiáng)化傷痛敘事。最后主人公訝然醒悟自己所居公寓仍是大屋重建后的一部分。“大屋”既宛如“母體”般出生與成長之地,也承載了鄉(xiāng)土傳統(tǒng)與現(xiàn)代文化的疊合記憶。類似這種帶有強(qiáng)烈小說意味和虛幻想象的“原鄉(xiāng)”書寫在年輕世代作家中尤為常見。他們沒有歷史的沉重包袱,不曾經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的激烈震蕩時期,即使是少年離鄉(xiāng)者也少有經(jīng)濟(jì)困窘或成長挫折,加之文學(xué)獎的誘惑與急于成名的心態(tài),都促使他們以“另類”方式去講述鄉(xiāng)土經(jīng)驗(yàn),更樂意或傾向于在鄉(xiāng)土表現(xiàn)的理念或手法上翻創(chuàng)以求新于經(jīng)典。獲“臺北文學(xué)獎”的許正平《煙火旅館》文字綿密,意象清新,顯露出過人的才情。出版序中陳義芝曾予以大力推薦,“二十年前臺灣散文收獲簡媜,近十年收獲鐘怡雯,而今散文界最大的收獲當(dāng)屬許正平”12。另一篇被收入張曉風(fēng)主編的2003版文學(xué)大系散文卷的《聲音地圖》,結(jié)構(gòu)精致、構(gòu)思奇巧。以“聲音”為統(tǒng)構(gòu)全文的敘述線索,以“電影放映”加“旁白解說”的交替敘述方式,展示包括“我”在內(nèi)不同族群的鄉(xiāng)愁記憶。這些記憶無一例外都以“聲音”描述被呈現(xiàn)。生長海邊的青年,鄉(xiāng)愁不是陽光海岸椰子樹熱烈海風(fēng),卻是媽媽在暴風(fēng)雨之夜等待漁人歸來的低泣;眷村女孩耳邊是隔壁電視開關(guān)、不同方言腔調(diào)的臺灣國語、孩子的嬉鬧等多重聲軌錄制的鄉(xiāng)愁;漂泊城市的鄉(xiāng)下青年,鄉(xiāng)愁是深夜憑窗面向高樓天際線時尖銳刺耳的安靜……在尋找童年的返鄉(xiāng)旅程中,許正平以文字書寫配合主題,創(chuàng)新性地結(jié)合影像聲光多樣形式,記錄、摹擬、襯和,穿越時間距離,增加空間景深,建構(gòu)出旅人龐大的鄉(xiāng)愁和記憶世界,從獨(dú)特角度詮釋了年輕世代的原鄉(xiāng)想象與成長記憶。其借書寫逃離“現(xiàn)在”,返回“過去”與童話世界,以此建構(gòu)原鄉(xiāng)記憶的烏托邦圖景,而這些回憶/擬回憶的核心,本質(zhì)是一種人生剝離經(jīng)驗(yàn)。離開小鎮(zhèn)前往大城臺北,在想象中創(chuàng)造出一個“家鄉(xiāng)”,最終卻變成回不去的所在。因而在新生代作家筆下,原鄉(xiāng)經(jīng)驗(yàn)的書寫也是一個“再發(fā)掘”與“再探索”的過程,依靠父輩口述、童年模糊影像來重構(gòu)原鄉(xiāng)想象與人生經(jīng)驗(yàn),經(jīng)歷由“陌生”的熟悉(似曾相識)、簡單的情感指向到深層文化認(rèn)同的心路歷程。吳淑娟《遇見老四》(2008年蘭陽文學(xué)獎)以已故同鄉(xiāng)作家李榮春研究為契機(jī),在文本閱讀中聯(lián)結(jié)與作家的相似記憶,開啟對成長之地的關(guān)懷。賴舒亞《挖記憶的礦》(2003時報(bào)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)書寫?yīng)劇保诜掂l(xiāng)之旅中一步步走進(jìn)家鄉(xiāng)歷史。其故鄉(xiāng)記憶不斷被編校、整理、更新,最終卻“居然萌生一股作客異鄉(xiāng)的錯覺”。賴鈺婷《來去蚵鄉(xiāng)》《彼岸花》《小地方》等以旅行方式覽閱臺灣地圖,注視那些不為人熟知的地區(qū),以素樸懇切的文字,慢針密縫式的細(xì)節(jié)描寫,抒發(fā)年輕作者對腳下土地的深密情感,試圖追溯與認(rèn)同生命原鄉(xiāng)。楊孟珠《阿媽家在美村路上》(第五屆大墩文學(xué)散文首獎)、陳芷凡《落成大典》(2004年中縣文學(xué)獎首獎)、黃信恩《空白海岸》(2006時報(bào)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)書寫?yīng)劇笔转劊┙栽诨赝l(xiāng)歷程中或隱或現(xiàn)潛伏著“旁觀”姿態(tài)與“過客”心態(tài)交織的另類鄉(xiāng)愁。

對90年代以后的臺灣而言,“純粹的鄉(xiāng)村幾乎不存在了;都市也不再是邪惡墮落的大怪物,轉(zhuǎn)眼變身為我們朝夕相處的親人,一種無害的,妥協(xié)的‘新鄉(xiāng)土適時出現(xiàn)”13。借助文化運(yùn)動與地方文學(xué)獎的推波助瀾之效,新鄉(xiāng)土散文概念遂以被廣泛接受,這股鄉(xiāng)土?xí)鴮懗绷饕灿傻胤较蚨际袛U(kuò)張。隨著知名度與創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)的累積,年輕作家開始向全島性文學(xué)獎進(jìn)軍,新鄉(xiāng)土散文也成為“時報(bào)文學(xué)獎”“聯(lián)合報(bào)文學(xué)獎”“林榮三文學(xué)獎”“梁實(shí)秋文學(xué)獎”“吳魯芹散文獎”等甄選對象(獲林榮三散文首獎的劉梓潔《父后七日》即是風(fēng)格獨(dú)特、富于后現(xiàn)代意味的一篇)。2002年,“中國時報(bào)”專門開設(shè)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)書寫?yīng)劇薄M瑫r,不少獲獎散文被收入具“經(jīng)典化”工程意義的九歌年度散文選。一個有意思的現(xiàn)象是,不少經(jīng)歷文學(xué)獎擢拔、知名度漸高的年輕作家因此進(jìn)入文學(xué)獎評審序列,如楊佳嫻、王盛弘、張輝誠、徐國能等,發(fā)揮文學(xué)代際傳承功能,亦彰顯了地方文學(xué)獎的推動文學(xué)發(fā)展之功。但觀察地方文學(xué)獎現(xiàn)狀,必須指出的是:一由于評審權(quán)力體系的僵化導(dǎo)致散文獎的審美視角與藝術(shù)標(biāo)準(zhǔn)固化,不少長期“占據(jù)”文學(xué)獎名單的作者基本囿于固定風(fēng)格而失去創(chuàng)新思維;二是地方文學(xué)獎作品的傳播機(jī)制建設(shè)及閱讀推廣動力相當(dāng)匱乏,“作家生活的困窘、出版市場的‘冷清與頒獎時的‘熱鬧幾乎成了兩極的對比”14;三由于文學(xué)獎的階層效應(yīng),導(dǎo)致寫作者必須力爭到層次高、范圍廣獎項(xiàng)才能被文壇“看見”并“重視”。因之,縮減了地方文學(xué)獎作品的社會與文學(xué)價值實(shí)現(xiàn)空間。

三、新世紀(jì)以來臺灣文學(xué)獎的是非之爭

自1990年代末以來,地方文學(xué)獎和社會團(tuán)體類文學(xué)獎大量涌現(xiàn),文學(xué)獎漸呈泛濫態(tài)勢,也引發(fā)了臺灣學(xué)界對文學(xué)獎現(xiàn)象的反思。

一是散文獎與散文虛構(gòu)問題。

2012年,鐘怡雯在《聯(lián)合報(bào)》發(fā)表文章《神話不再》,回憶2010年她作為聯(lián)副散文獎評審時,因決審的兩篇散文不能確定去留,報(bào)社遂打電話詢問作者內(nèi)容是否虛構(gòu)及“我”是否本人,結(jié)果給出肯定回答的馬來作者楊邦尼的《毒藥》(收錄于宇文正主編《九歌99年散文選》)獲得高額獎金。對這篇以艾滋病患者親身體驗(yàn)為內(nèi)容的書寫,鐘怡雯頗不以為然,認(rèn)為據(jù)她作為同鄉(xiāng)的了解,某君(指楊邦尼)完全是以“欺騙”方式獲取散文獎。鐘氏文章的重點(diǎn)并非討論“虛構(gòu)”能否得獎的話題,而以此為例從道德層面質(zhì)疑文學(xué)獎參賽者的創(chuàng)作動機(jī)并反思文學(xué)獎機(jī)制帶來的弊端。一方面是“占文學(xué)獎最大宗的親情散文如今也有消費(fèi)之嫌,一而再消費(fèi)自己的父母親,或者祖父母,或者兒子。同樣的主題寫了又寫”,另一面則是已失去昔日光環(huán)與神話色彩、“多到泛濫的臺灣文學(xué)獎”對文學(xué)的稀釋。鐘怡雯毫不客氣地指出:“地方政府、參賽者,乃至于評審全都應(yīng)該反省”15。不久楊邦尼發(fā)表《鐘怡雯的“神話不再”》自認(rèn)身份并回應(yīng)。而后馬來西亞另一作家林韋地聲援楊邦尼,對鐘怡雯進(jìn)行嚴(yán)厲討伐16,論點(diǎn)多來自楊文,譬如隱私權(quán)(即電話詢問),誹謗罪及欠缺艾滋常識等。《神話不再》一文刊登后,臺灣文學(xué)界和同志圈一陣喧嘩,甚至成為當(dāng)年的文學(xué)大事,引發(fā)一番筆戰(zhàn)。PTT論壇、報(bào)刊都成為論戰(zhàn)平臺,作家盛浩偉、羅毓嘉等皆參與論爭。實(shí)際此事根本癥結(jié)不在于散文能否虛構(gòu),而在文學(xué)獎引發(fā)的“過度”虛構(gòu)給散文文體帶來的傷害,以及對創(chuàng)作者的“道德”質(zhì)疑。如同王盛弘所說,“我猜測目下許多文壇前輩對文學(xué)獎散文得獎作品的微詞,并非散文可否虛構(gòu)這類本質(zhì)性的問題,而是不樂見闖關(guān)游戲里無處不是算計(jì)、無非都是計(jì)算”17。“神話事件”影響甚至延續(xù)至2016年仍余波未息,可見文學(xué)獎引發(fā)的負(fù)面效應(yīng)時日非短。

2013年,黃錦樹發(fā)表《文心“凋零”》一文,斥責(zé)熱衷追逐高額獎金的寫作者罔顧抒情散文傳統(tǒng),以“玩”散文的心態(tài)去創(chuàng)作,在明知散文獎“預(yù)設(shè)”真實(shí)寫作的前提下仍制造大量“山寨散文”以謀取利益,既有悖道德,也完全背離了抒情散文的價值取向。“抒情散文以經(jīng)驗(yàn)及情感的本真性作為價值支撐,文類的界限就是為了守護(hù)它。讀抒情散文不就是為了看到那一絲純真之心、真摯的情感、真誠的抒情自我,它和世界的磨擦或和解。這興許是中國抒情詩遺留下來的基本教養(yǎng)吧,那古老的文心。黃金之心”18。在黃錦樹看來,現(xiàn)代抒情散文實(shí)際已經(jīng)形成了一種約定俗成的寫作傳統(tǒng),“自五四以來,慣例形成默契,抒情散文的體裁協(xié)約(虛構(gòu)契約)是對虛構(gòu)的拒絕,等同于自傳契約”。而要背離契約,無疑違背了寫作倫理。這一觀念和大陸學(xué)者儼然相通。“它(散文)需要向我們出示更多的真實(shí)和確信。只有當(dāng)我們在倫理上確認(rèn)了一個散文家所說的和他的內(nèi)心有著某種一致性,我們才能開始一種有信任感的閱讀——這樣的閱讀,正是為了證實(shí)一個在俗世里活躍的心靈有著怎樣的趣味、行動、困惑、理想和未來”19。隨后,作家唐捐發(fā)表《他辨體,我破體》與黃錦樹展開論辯提出異議,對散文“真實(shí)”說發(fā)出質(zhì)疑。認(rèn)為“本真性”可能是散文的重要傾向,它可以作為一種描述,而不必作為規(guī)范,抒情只能說是內(nèi)在動力或風(fēng)格、效果,倘把抒情的“真”提升到倫理建設(shè)的高度則難以為繼。對散文的身份代言、虛構(gòu)情節(jié),唐捐表現(xiàn)出更多妥協(xié)與寬容,提出“散文固然‘表現(xiàn)自我(不必身世離奇,也能幅員廣大),但也用‘自我去表現(xiàn)世界”。且將文學(xué)獎散文虛構(gòu)風(fēng)潮盡皆歸于文學(xué)獎的“匿名”機(jī)制造就。“這有一大半是文學(xué)獎‘惹的禍,卻由散文來擔(dān)其罪”20。相對于黃錦樹、鐘怡雯對文學(xué)獎機(jī)制及其周邊的全面明確的批判,唐捐對“山寨散文”的態(tài)度含糊而游離,更多是一種置身事外、討好多元的中立姿態(tài)。對其為虛構(gòu)散文所作的迂回辯護(hù),黃錦樹以《散文與市場自由主義》《散文的爪牙》回應(yīng),對種種為文學(xué)獎散文虛構(gòu)辯護(hù)乃至主張維持現(xiàn)狀,“讓讀者、市場來決定”的觀點(diǎn)極為不滿,更點(diǎn)名批評“學(xué)界、評論界、出版界、‘寫作界這整體的文學(xué)體制都有責(zé)任,都是共犯結(jié)構(gòu)”21。雖不無激進(jìn)色彩,但卻以一個“局外人”(黃籍貫為馬來西亞)身份透視了臺灣文學(xué)獎生態(tài)格局,不僅是對臺灣長達(dá)數(shù)十年的文學(xué)獎機(jī)制累積的弊端加以犀利批判,更以維護(hù)、承傳中國文學(xué)傳統(tǒng)的姿態(tài)出現(xiàn),指出重視抒情散文傳統(tǒng)乃是“老中國知音論的遺產(chǎn),因此本身即是一種價值的判斷與選擇,不無規(guī)范詩學(xué)的意味。它的對立面可能是純粹或不純粹的游戲沖動(表演)、商品美學(xué)(以可賣錢為最高原則)——均為虛無主義(核心處空無一物,沒有文心)”22。行文至此,顯見黃已然以孤獨(dú)戰(zhàn)斗之姿將矛頭指向了整個被商品化、資本化、以追求物質(zhì)利益為目標(biāo)的臺灣文學(xué)生態(tài)現(xiàn)狀。雖孤掌難鳴而其勇可嘉。2015年,黃錦樹以長篇論文溯源中國抒情散文傳統(tǒng),進(jìn)一步否定散文創(chuàng)作主體的身份虛構(gòu)書寫,“如果散文的假擬代言是合法的,那散文這一獎項(xiàng)就真的可以取消了,因?yàn)樾≌f家其實(shí)比散文作者更擅長寫散文——小說其實(shí)是比散文作者的散文更復(fù)雜也更講究技藝的散文”23。而反觀臺灣文壇對此議題冷漠與擱置的姿態(tài),從另一方面也驗(yàn)證了詩人向陽對臺灣散文創(chuàng)作的批評,“臺灣當(dāng)代散文發(fā)展至今,可說相當(dāng)成熟了,但批判散文的匱乏,則使其葉茂而枝軟、花美而梗弱”24。批判散文的匱乏,與臺灣文壇整體批判精神的匱乏,實(shí)乃息息相關(guān)。

事實(shí)上,“文體焦慮”心態(tài)之所以在新世紀(jì)之后被凸顯,并非散文虛構(gòu)現(xiàn)象之前不存在(即使陳冠學(xué)的《田園之秋》、林文月、琦君等人的散文在陳述中也有說與不說的可疑之處),而是因?yàn)樾率兰o(jì)得獎散文已由“局部虛構(gòu)”走向全然虛構(gòu)。“山寨散文”其實(shí)乃是一篇篇普通的小說。這種“焦慮”正來自文學(xué)獎導(dǎo)致的“文體”危機(jī)意識。追逐名利的驅(qū)使導(dǎo)致參賽者動機(jī)與創(chuàng)作心態(tài)的變異,最終衍變?yōu)樵u獎機(jī)制的徹底變味。但這種散文虛構(gòu)現(xiàn)象顯然并未引發(fā)臺灣學(xué)界的高度重視與批判意識。盡管評獎遭受諸多爭議,翻開臺灣最具代表性的散文選集“九歌年度散文選”,依然可見一些明顯“小說化”或純粹虛構(gòu)情節(jié)的散文。如陳黎的《偷窺大師》(1993)、張啟疆的《吾·兒》(1994)、廖鴻基《鐵魚》(1995)、張維中的《白色雨季》(1996)、郝譽(yù)翔的《午后電話》(1998)、柯裕棻的《裂縫》(2000)、呂政達(dá)的《皆造》(2001)、龔萬輝的《隔壁的房間》(2004)、田威寧的《浴女圖》(2012)……這些散文,大部分并非“局部虛構(gòu)”之作,反倒是扎扎實(shí)實(shí)的小說。如《大屋》《隔壁的房間》《午后電話》等都是收入作者小說集中的作品。編者隱地甚至將作者明示為小說的《一只愛吃辣的狗》(桑品載)收入2012年度散文選。90年代末,焦桐在年度散文選里即談到,“臺灣的散文獎擂臺似乎傾向虛構(gòu)發(fā)展”25。1996年張啟疆以小說《失聰者》參賽獲散文首獎之后,隨后四年除了鐘怡雯的《垂釣睡眠》之外,郝譽(yù)翔和張瀛太分別以小說《午后電話》和《豎琴海域》參賽,連續(xù)獲得散文首獎。這一系列創(chuàng)作現(xiàn)象都凸顯了“競獎”與散文虛構(gòu)之間或明或暗的對應(yīng)關(guān)系。

客觀而言,一方面新世紀(jì)臺灣散文創(chuàng)作在小說、詩歌頻頻創(chuàng)新的潮流激蕩下渴望突破固有藩籬,不斷嘗試更多“出位”與越界行為,這一創(chuàng)新需求本身無可非議;但另一方面,作為古老且被賦予現(xiàn)代意涵的傳統(tǒng)文類,散文的最重要特質(zhì)就是以真誠個性與創(chuàng)作主體魅力打動讀者,當(dāng)主體被全然虛構(gòu)與“代擬”之時,散文即失去文類邊界與存在意義而不成為其本身了。而文學(xué)獎高額獎金利誘顯是不可忽略的“山寨散文”制造的外部誘因。因而,如何合理把握“有限度的虛構(gòu)”應(yīng)是散文最須考量的議題。即“允許作者在尊重‘真實(shí)和散文文體特征的基礎(chǔ)上,對真人真事或‘基本的事件進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)性的整合和合理的藝術(shù)想象,同時又要盡量避免小說化的‘無限虛構(gòu)或‘自由虛構(gòu)”26。

二是散文獎機(jī)制引發(fā)的散文創(chuàng)作技巧的變化。

1997年與2003年,臺灣《文訊雜志》以專題形式分別邀請一些得獎作家和學(xué)者參與文學(xué)獎現(xiàn)象討論。張國立聲稱“文學(xué)獎對我來說就像嗎啡,我脫離不了那種快感”27。李欣倫則不無揶揄道出參賽者真實(shí)心態(tài):“文學(xué)獎是一種高潮”,“當(dāng)寫作者說‘我完全不會因?yàn)閰⒓游膶W(xué)獎而改變寫作風(fēng)格,要么他不夠誠實(shí)、勇敢面對自我,要么就是他過于天真善良,是我們這個時代僅次于處女的稀有品種”28。許正平將其視為文學(xué)新人“重量級的發(fā)聲管道”29,蘇偉貞、林黛嫚、張啟疆等既肯定文學(xué)獎對文學(xué)創(chuàng)作的鼓勵作用,也指出應(yīng)如何正確對待獲獎。對比兩次討論會可見,雖相隔不到十年,文學(xué)獎的負(fù)面效應(yīng)已然彰顯。除了被詬病“復(fù)制得獎作家”、造成作品質(zhì)量不高之外,其光環(huán)效應(yīng)已大幅削弱。文學(xué)獎競逐不僅使文學(xué)創(chuàng)作變成競技場,也是人性試煉場,高額獎金衡量的不僅是文學(xué)水平更是道德考驗(yàn)。廖炳惠指出,文學(xué)獎的本質(zhì)實(shí)際“是一種透過市場機(jī)制來促銷文學(xué)創(chuàng)作的方式”30。在文學(xué)獎機(jī)制下,參加文學(xué)競賽者往往會以研究考古題的模式,事先研讀之前得獎人的創(chuàng)作風(fēng)格,甚至參加文藝營或媒體舉辦的活動,對文學(xué)獎產(chǎn)生一種迫切渴望,而得獎之后對文學(xué)獎的全面包裝、宣傳,更加強(qiáng)了其消費(fèi)色彩,也造就了一批“自我復(fù)制”的寫作者。在文學(xué)獎機(jī)制的強(qiáng)勢主導(dǎo)下,非主流、個人化的表達(dá)受到壓抑,生產(chǎn)的其實(shí)是符合文學(xué)獎權(quán)力場域運(yùn)作結(jié)果的“產(chǎn)品”。焦桐以頗具洞見的論述剖析了文學(xué)獎場域的權(quán)力生產(chǎn)本質(zhì):

臺灣這些文學(xué)獎的存在,尤其是影響力最廣泛深遠(yuǎn)的兩報(bào)文學(xué)獎,具現(xiàn)為一種權(quán)力位階的生產(chǎn),評審被世俗化為德高望重者,參賽者被世俗化為有待提攜的后進(jìn)——只有獲獎?wù)卟拍芸磕敲晻x升位階,甚至轉(zhuǎn)而擔(dān)任評審,獲獎?wù)叩拿暡皇枪铝⒌臉s譽(yù)或金錢利益,它通過媒體的權(quán)力操作,取得某一種合法性的位階。這種尊卑關(guān)系在每一次的文學(xué)獎活動中重復(fù)生產(chǎn)出來。31

占據(jù)權(quán)力位階高層的評審,決定了競獎內(nèi)容及評判標(biāo)準(zhǔn),逐漸形成權(quán)力體系傳統(tǒng),而參賽者必須自我修正向其靠攏才能獲得世俗的承認(rèn)。為此,向陽指出“文學(xué)獎對文學(xué)發(fā)展產(chǎn)生的作用,可能不是文學(xué)史的,而是文學(xué)社會學(xué)的意義”32。不少散文編者與作家表示擔(dān)憂,“到底是為了文學(xué)種籽萌芽而發(fā)動的人造雨,抑是淪為專業(yè)得獎人遍嘗珍饈的滿漢全席?……這讓我憂心。優(yōu)秀作家會否不自覺地投入競獎行列而忽略自己的創(chuàng)作計(jì)劃。過多的文學(xué)獎?chuàng)苤炼叹€式的文學(xué)獎上,使繁華落盡”33。阿盛譏諷此類創(chuàng)作者為“汲汲于獲取高額文學(xué)獎獎金的‘割稻部隊(duì)”,廖輝英指出文學(xué)獎“既是冠冕也是枷鎖”,鐘怡雯一言以蔽之“文學(xué)獎只是假象”。乃至有人總結(jié)“六年級的散文寫手,是文學(xué)獎與出版社所共同創(chuàng)造出來的嬰兒”34。文學(xué)獎“讓散文淪為刻意賣弄辭令與敘事技巧的神鬼競技場,喪失了散文最寶貴的自由與即興的精神”35。

事實(shí)證明,上述批評與擔(dān)憂并非多余。觀察新世紀(jì)以來的臺灣散文可以發(fā)現(xiàn),對技巧的服膺已遠(yuǎn)大于對思想性和內(nèi)容的追求。以飲食散文為例,獲第22屆聯(lián)合文學(xué)散文首獎的高翊峰《料理一桌家常》文字細(xì)致緊密,極具張力,采用明暗線交織敘述的方法,以家常菜烹制隱喻家庭沖突的波瀾起伏,完全回避了傳統(tǒng)直白敘述,情感與事件皆潛隱于一道道菜式制作過程中。以不動聲色的冷靜抽離姿態(tài),刻意抑制情感熱度,運(yùn)用譬喻、象征、雙關(guān)等多種手法,“一桌家常”實(shí)則也是一個普通家庭酸咸苦辣經(jīng)歷的隱喻。而作為“子”身份的敘述者“我”卻純以旁觀視角出現(xiàn),面目模糊,情感隱匿幾至零點(diǎn)。這篇散文極為典型地呈現(xiàn)了文學(xué)獎散文創(chuàng)作“一個對象對應(yīng)一個事件,一個象征對應(yīng)一個命運(yùn),工工整整”的追求技巧演練的“作文”特征。獲第21屆聯(lián)合報(bào)文學(xué)獎散文二等獎的鐘文音的《我的天可汗》完全拋棄對母親的傳統(tǒng)描述模式,“母親是天可汗,當(dāng)家的天可汗,一家之王,絕對的威權(quán),分配空間與食物的主人”。將母親比作統(tǒng)治家庭的“暴君”,而母親與家自成王國與城堡,“我”是她治下的臣民。以反諷筆法,采用“大敘事”莊重話語描述鄉(xiāng)下母親在城市中的茫然失措。表面是寫母親,實(shí)際是以母親為線索對人生、青春逝去的哀悼。母親的面目、性格是模糊而疏離的,僅僅是作者意識流動中的印象留存。類似這種刻意追求迥異傳統(tǒng)、技巧革新的創(chuàng)作方式在散文獎作品中極為普遍。被陳義芝稱作“天生的掰手”的呂政達(dá)熱衷競逐各類文學(xué)獎,曾在1997到2002年之間,獲獎金達(dá)一百多萬(新臺幣)之多,被稱為“獎金獵人”36。類似張啟疆的邊緣人群代言散文系列,心理學(xué)博士出身的呂政達(dá)善將心理學(xué)分析與哲學(xué)思考轉(zhuǎn)化為具象生活,在散文中潛伏著近乎小說的情節(jié)。《長夜暗羅》里,昔日教導(dǎo)醫(yī)學(xué)生“我”要尊重解剖倫理規(guī)范,與我情誼頗深的老教授,最后捐贈的遺體竟戲劇性由“我”執(zhí)刀解剖;《皆造》《最慢板》創(chuàng)作以新聞事件為素材,推演生死別離情節(jié),虛擬傷病者幽微曲折的心情;《游戲夾子》一文設(shè)計(jì)感尤強(qiáng),以“游戲開始”領(lǐng)頭,讀者仿佛進(jìn)入并參與了“游戲開始”的人生指令,此后游戲與人生歷程相互指涉,舉凡宇宙、生命、歷史、文明、命運(yùn)等所碰觸者皆是巨大命題,以電玩寫人生,企圖宏大,結(jié)構(gòu)綿密,善于鋪排。其《怪鞋先生來喝茶》的前半部得獎作品更充分證明文學(xué)獎淪為“特技表演”并非妄言。

作為最重視真性情表達(dá)的散文,純依賴高超書寫技藝顯然不是創(chuàng)作本真之道,刻意雕琢的文辭往往令人心生排拒。在評論《皆造》時,張曉風(fēng)指出,該文以“酒”為道具,并非真正的散文,其實(shí)屬于“代言”也即小說手法。作者的語言和敘述都有些做作,但“因?yàn)樽髡哒业搅艘患玫谰撸簿团まD(zhuǎn)了乾坤”37。含蓄批評了作者對技巧的過度操縱。但以改變文學(xué)初心、復(fù)制自我方式迎合市場需求終難為繼,因此曇花一現(xiàn)的獲獎?wù)邔乙姴货r,對散文的發(fā)展也構(gòu)成了潛在傷害。“外在傳播機(jī)制強(qiáng)勢到已經(jīng)凌駕創(chuàng)作的自主性,而操縱了文學(xué)產(chǎn)品的質(zhì)量”38。在此類散文里,讀者很難觸摸到作者誠實(shí)柔軟的內(nèi)心,也不易形成創(chuàng)作主體明晰的個性風(fēng)格印象,感受到的是普遍人性和靈魂的詭譎多變與難以把握的困惑,鮮明凸顯了文學(xué)獎驅(qū)策下散文偏嗜技巧、忽略思想情感的價值取向。雖有創(chuàng)新也難免被詬病為“特技表演”以致審美疲勞。且隱匿真心的散文創(chuàng)作必然難以為繼,如何拓寬視野,在思想情感注入與技巧追逐之間把握平衡,當(dāng)應(yīng)成為臺灣新生代作家嚴(yán)肅思考的議題。

面對文學(xué)獎引發(fā)的散文虛構(gòu)導(dǎo)向及刻意求巧等負(fù)面影響,老作家們立足文學(xué)創(chuàng)作“初心”角度諄諄告誡,“文學(xué)寫作的持續(xù)更依賴于‘寫作的欲望和‘文學(xué)理想”(林黛嫚)39。“文學(xué)作品在單篇的表現(xiàn)里雖可光芒四射,總欠完整繁復(fù)光譜”40。正所謂奇招秘籍固然好用,但終須依靠日積月累、持之有恒的拳腳功力。以追逐名利為目的、虛構(gòu)自我為手段的散文創(chuàng)作者終會被文壇和讀者拋棄41。即使在依賴獲獎得到文壇“通行證”的新秀作家那里,獎勵效能也逐漸被冷靜反思。“文學(xué)環(huán)境的惡劣,使我輩總由文學(xué)獎出發(fā),但那是‘借來的舞臺,既然為借,終要?dú)w還”42。在持續(xù)的文學(xué)創(chuàng)作中,他們逐漸發(fā)現(xiàn)“獲獎”并非是文學(xué)作品揚(yáng)名的終極之路與根本目的。“為文學(xué)獎量身打造作品,已經(jīng)遠(yuǎn)離了我寫作的初衷”。“參賽行為其實(shí)更類近于在線電玩闖關(guān)游戲,掌握并復(fù)制了某些訣竅……這是作文不是人生”43。新生代寫手以小說競獎散文幾乎“無往而不利”,但在文學(xué)獎之外的媒體發(fā)表與市場出版卻少見成績,深刻凸顯文學(xué)獎已淪為少數(shù)人的“自娛自樂”,嚴(yán)重脫離了“文學(xué)”信仰與原生態(tài)文學(xué)創(chuàng)作模式,導(dǎo)致文學(xué)研究界乃至創(chuàng)作者對其產(chǎn)生了信任危機(jī)。有學(xué)者甚至指出:“從文學(xué)獎中引發(fā)‘散文能不能虛構(gòu)的問題,是個假命題。……這跟問考試能不能作弊有什么兩樣”44。

結(jié)語

曾經(jīng)引領(lǐng)文學(xué)創(chuàng)作思潮、對文學(xué)創(chuàng)作和文學(xué)發(fā)展起到巨大激勵與支持效應(yīng)的臺灣文學(xué)獎機(jī)制,時至今日在多數(shù)人看來已然陷入阻礙文學(xué)自由發(fā)展、誘導(dǎo)文學(xué)徹底商品化的泥淖。臺灣文學(xué)獎現(xiàn)象已更多成為一種文壇意識形態(tài)起落之象征,成為文學(xué)風(fēng)潮/風(fēng)向在文化權(quán)力爭奪過程的起伏或轉(zhuǎn)向。事實(shí)上,離開社會文化與時代背景,單獨(dú)討論某一種文學(xué)現(xiàn)象和文體變化顯然都不能得出令人信服的結(jié)論。文學(xué)獎既為默默無聞的、想要獲得文壇發(fā)言權(quán)的新人提供了機(jī)遇與平臺,高額獎金利誘之下自然也會促發(fā)短視行為。而文學(xué)獎字?jǐn)?shù)短而固定,參賽者角逐激烈,“就必須像馬戲團(tuán)一樣,用最短時間玩最多高難度把戲,讓得了‘閱讀疲乏癥的評審眼睛一亮。久而久之形成一種‘得獎體,像緊箍咒一樣箍住寫作者的表達(dá)形式”45。于是手段變成了目的,本該純粹的文學(xué)創(chuàng)作成為謀求名利的捷徑,看似熱鬧嘈雜的文學(xué)獎掩蓋了文學(xué)腹地的荒涼。表面看似散文的文類之爭,實(shí)質(zhì)在于文學(xué)獎?wù)T發(fā)的名利競逐已如同資本市場化的利益之爭,文學(xué)獎活動變成了包裝與表演文學(xué)的舞臺。“至于散文‘應(yīng)為何,是結(jié)構(gòu)問題更是條件問題,亦即,終究須回到時代特殊性來發(fā)問”46。而散文創(chuàng)作的“虛構(gòu)”現(xiàn)象,如果全部歸咎究至文學(xué)獎的“始作俑”或妖魔化文學(xué)獎顯然有失客觀公允。文學(xué)獎或文學(xué)創(chuàng)作的異化毋寧是資本主義消費(fèi)文化負(fù)面效應(yīng)的外化表征,是文學(xué)淪為消費(fèi)商品的生動演繹。這一系列令人擔(dān)憂的“山寨散文”,不過是這一龐大消費(fèi)文化體系的具體產(chǎn)物。文學(xué)獎只是文學(xué)創(chuàng)作發(fā)聲的渠道之一,并非全部。之所以成為眾矢之的,乃是它集中顯現(xiàn)了近年來文學(xué)創(chuàng)作“急功近利”的消費(fèi)文化心態(tài)。如向陽所言,“在文學(xué)發(fā)展過程中,文學(xué)獎是波是浪,卻不是海的本身”47。整體而言,一方面文學(xué)獎要擺脫“戕害文壇、消費(fèi)文學(xué)”的指責(zé),重新成為褒獎與激勵文壇創(chuàng)作能量與扶持新人作家的平臺,顯然面臨突破傳統(tǒng)、另開新局的嚴(yán)峻考驗(yàn)。另一方面,如果臺灣學(xué)界或文學(xué)創(chuàng)作者不能洞見并嚴(yán)肅批判這股散文創(chuàng)作“山寨”之風(fēng)對文學(xué)創(chuàng)作乃至文學(xué)信仰的誤導(dǎo)與價值觀扭曲,追問文學(xué)實(shí)踐的“初心”,則導(dǎo)致的不僅是對文學(xué)創(chuàng)作純潔性的侵蝕,也是對精神家園守護(hù)的冷漠與忽視,最終荒蕪的不是文心而是人心。最重要的是,僅有“洞見”還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,還需要積極主動的文學(xué)實(shí)踐與創(chuàng)造參與。

①③ [美]張誦圣:《當(dāng)代臺灣文學(xué)場域》,江蘇大學(xué)出版社2015年版,第76頁。

② 何圣芬記錄:《座談-散文類型的再探討》,《文訊》1984年第14期,第33頁。

④ 痖弦:《把文學(xué)的種子播在臺灣的土地上》,于德蘭編《甜蜜的星光》,臺北:光啟文化事業(yè)2003年版,第171頁。

⑤ 吳孟昌:《后現(xiàn)代之外:九○年代臺灣散文現(xiàn)象析論》,《東海中文學(xué)報(bào)》2014年第27期。

⑥ 李瑞騰編:《1997年臺灣文學(xué)年鑒》,臺北:“行政院”文化建設(shè)委員會1998年版,第404頁。

⑦ 臺中市政府網(wǎng)站:《“2018臺中文學(xué)獎”征文辦法》,http://www.taichung-literature-award.tw/web/way/way.jsp.2018/5/23查閱。

⑧ 宜蘭縣政府網(wǎng)站:《“第八屆蘭陽文學(xué)獎”征選活動熱烈展開》,https://www.e-land.gov.tw/News_Content.aspx?n=770C4

B84956BD13B&s=29C0E2E375C0AFCF,2018/5/23查閱.

⑨ 澎湖縣文化局:《“菊島文學(xué)獎”簡介》,https://www.phhcc.gov.tw/home.jsp?id=10096&act=view&dataserno=201306060

002,2013-06-06.2018/5/23查閱。

⑩ 臺南市政府文化局網(wǎng)站:http://culture.tainan.gov.tw/form/index-1.php?m2=77&id=1875,文檔《2018年第八屆臺南文學(xué)獎?wù)魑暮喺?docx》。2018/5/23查閱。

11 楊翠:《一個不合時宜的靈魂》,賴舒亞《挖記憶的礦》,臺北:遠(yuǎn)景出版事業(yè)有限公司2007年版,第8頁。

12 陳義芝:《推薦序》,許正平《煙火旅館》,臺北:大田出版有限公司2002年版,第5頁。

13 鯨向海:《代序:我城,你城,他城》,蔣勛等《作家的城市地圖》,臺北:木馬文化事業(yè)有限公司2004年版,第5頁。

14 林佩蓉:《臺灣文學(xué)獎的回顧與展望》,林瑞明編《2006年臺灣文學(xué)年鑒》,臺南:臺灣文學(xué)館2007年版,第30頁。

15 鐘怡雯:《神話不再》,《聯(lián)合報(bào)》2012年10月10日。

16 林韋地:《回望神話》,《中國報(bào)》2016年3月9日、16日。

1743 王盛弘:《散文的紀(jì)實(shí)與虛構(gòu)》,《聯(lián)合文學(xué)》2013年第339期。

18 黃錦樹:《文心“凋零”?》,載2013年5月20日《“中國”時報(bào)》。

19 謝有順:《散文是在人間的寫作——談新世紀(jì)散文》,《文藝爭鳴》2008年第4期。

20 唐捐:《他辨體,我破體》,載2013年6月6日《“中國”時報(bào)·人間副刊》。

21 黃錦樹:《散文與市場自由主義》,載2013年6月24日《“中國”時報(bào)》。

22 黃錦樹:《散文的爪牙?》,載2013年6月10日《“中國”時報(bào)》。

23 黃錦樹:《面具的奧秘:現(xiàn)代抒情散文的主體問題》,《中山人文學(xué)報(bào)》2015年第38期。

24 向陽:《重返與跨越——臺灣當(dāng)代散文的未竟之路》,《新地文學(xué)》2013年春季號。

25 焦桐:《博觀約取的敘述藝術(shù)》,收入《八十八年散文選》,臺北:九歌出版社2000年版,第16頁。

26 陳劍暉:《散文觀念的突破與當(dāng)代散文的前途》,《當(dāng)代文壇》2011年第5期。

27 湯芝宣:《得獎心情》,《文訊》1997年第136期。

28 李欣倫:《文學(xué)獎是一種高潮》,《文訊》2003年第218期。

29 許正平:《重量級發(fā)聲管道》,《文訊》2003年第218期。

30 廖炳惠:《文學(xué)獎與文學(xué)創(chuàng)作》,《文訊》2003年第218期。

31 焦桐:《文學(xué)獎》,《臺灣文學(xué)的街頭運(yùn)動:一九九七—世紀(jì)末》,臺北:時報(bào)文化出版1998年版,第24頁。

3247 向陽:《海上的波浪:小論文學(xué)獎與文學(xué)發(fā)展的關(guān)聯(lián)》,《文訊》2003年第218期。

33 簡媜:《野茫茫》,《八十七年散文選》,臺北:九歌出版社1999年版,第300-301頁。

34 徐國能:《新世代散文觀察》,《文訊》2004年第230期。

35 周芬伶.《非典之年》,周芬伶編《九十七年散文選》,臺北:九歌出版社2009年版,第15頁。

36 高永謀:《文學(xué)獎“獵人”賺進(jìn)一棟房子》,《理財(cái)周刊》2009年第330期。

37 張曉風(fēng):《道具》,《九十年散文選》,臺北:九歌出版社2012年版版,第393頁。

38 顏昆陽:《21世紀(jì)臺灣現(xiàn)代散文首途的景象》,《文訊》2009年第280期。

39 湯芝宣:《得獎心情》,《文訊》1997年第136期。

40 張錯:《文學(xué)獎的爭議性》,《文訊》1997年第136期。

41 2014年10月,被認(rèn)為系真人真事的傳記類散文《灣生回家》一書出版即熱銷,獲當(dāng)年臺灣開卷好書獎、第39屆金鼎獎,同名紀(jì)錄片《灣生回家》2015年上映后轟動臺灣;2016年曝出作者身份與內(nèi)容皆造假;2017年作者田中實(shí)加公開道歉并遭社會強(qiáng)烈譴責(zé),隨后遠(yuǎn)流出版社被迫撤回并接受退換書。這一事件被稱為“臺灣出版史上最大騙局”。

42 周纮立:《文學(xué)蕭索,卻堅(jiān)持巨大》,《聯(lián)合文學(xué)》2013年第339期。

44 周芬伶:《美學(xué)課》,臺北:九歌出版社2016年版,第203頁。

45 陳宛茜:《新世代面目模糊?》,《聯(lián)合文學(xué)》2009年第299期。

46 柯裕棻:《寫入時代的風(fēng)雨》,《九歌102年散文選》,臺北:九歌出版社2014年版,第14頁。

(責(zé)任編輯:黃潔玲)

An Observation of Contemporary Taiwanese Prose

in the Perspective of Literary Awards

Liu Xiuzhen

Abstract: Veins of development of contemporary Taiwanese prose are closely associated with the set-up and changes of various categories of literary awards. One can gain glimpses into the complex ecological relationships between Taiwanese prose and literary awards from what happened in the positioning of the lyrical genre in the 1950s and 1960s, to the end of 1990s when local literary awards led to the rise of new native prose until the 21st century and since when literary awards were critiqued as a force pushing for the prosperity of prose fiction and an arena for ‘testing the human heart.

Keywords: Literary awards, Taiwanese prose, prose fiction