青島市西海岸新區土地利用變化及驅動力分析

相妮,薛潔,王平云

(山東科技大學測繪科學與工程學院,山東 青島 266000)

1 引 言

土地資源是人類一種重要的不可再生資源,土地利用/覆被反映了自然與人文過程交叉最為密切的關系[1]。21世紀以來,我國經歷著快速的城鎮化發展,人地矛盾日漸凸顯,制約著可持續發展目標的實現。因此,需要對土地利用/覆被變化(LUCC)進行監測,以揭示土地利用結構配置的合理性,使得土地利用率達到最大,以此來滿足人類需求,做到人口資源環境相協調、經濟發展與生態效益相統一[2]。

土地利用/覆被變化監測一直是國內外生態環境變化研究領域的重點[3~5]。近年來,隨著城市的迅速擴張,對于土地利用/覆被變化的研究,從對生態環境的監測發展到分析土地利用變化特征及影響因子[6],從人地矛盾突出區到區域整體[7~9]。目前我國基于遙感技術對于LUCC的研究多集中在經濟發達地區、生態脆弱區域,對于中小城市的土地利用變化的研究相對較少。由于存在著顯著的地域差異,對于小范圍的土地利用/覆被變化監測也應成為研究中重要的一部分[10]。以青島市西海岸新區為研究區,基于Landsat8影像,選取2013年和2018年的影像數據,分析土地利用狀況,了解區域土地覆被類型的變化情況并探討其驅動因素,對于合理的土地規劃,經濟可持續發展具有重要意義,同時也為區域城市擴張和生態環境治理提供參考。

2 數據和方法

2.1 區域概況

選取山東省青島市西海岸新區作為研究區。西海岸新區地處青島市西南部,位于北緯35°35′~36°08′,東經119°30′~120°11′,陸域面積 2 096 km2,擁有較長的海岸線,包含多處港灣、灘涂。全區常住人口153.92萬人,地區國民生產總值超 3 000億元。

2.2 數據

采用Landsat 8 OLI傳感器獲得的衛星數字產品,選擇2013年、2018年4月份天氣晴朗、云量較小的影像數據,通過對單波段的數據特征值和多波段的數據相關性進行分析,篩選得出用于本次研究影像分類的最佳波段組合,分別是OLI影像的2、3、4、5、6、7波段。

2.3 土地分類

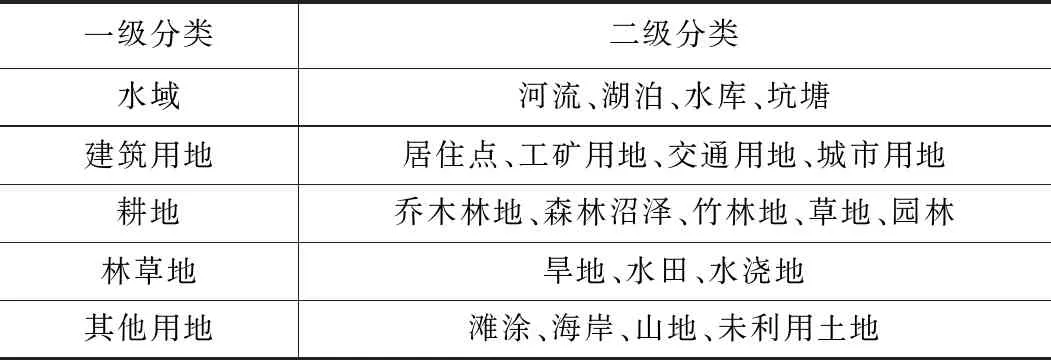

對衛星影像進行預處理,包括圖像增強、校正、幾何配準、輻射定標、圖像裁剪等方法[11],采用最大似然監督分類法進行解譯分類,提取土地利用數據,影像數據處理使用ENVI 5.3軟件。結合影像特點和西海岸新區的總體土地利用規劃,并參考土地利用分類系統對研究區土地利用類型一級劃分為水域、耕地、林草地、建筑用地以及其他用地類型。對其他土地利用類型由于其在研究區內對二級分類如表1所示:

根據土地利用分類系統和研究區實際,本研究采用的分類方法有目視解譯法、監督分類法,得到地物分類圖后,精度評定結果達到90%以上,Kappa系數均超過0.8,符合精度要求。

研究區土地利用類型的劃分 表1

2.4 單一動態度和變化幅度分析

土地利用類型的變化速度可以用土地動態度來表示[12],為分析每種土地利用類型在一定時間的變化速度,本研究采用了單一土地利用類型動態度:

(1)

式中,Ua、Ub分別表示研究初期和末期同一地物的數量;T是研究時長,取年為單位;K為研究區內某地類的單一動態度(年變化率),當T取1時,K為土地利用面積變化幅度[13]。

2.5 土地利用變化方向分析

通過轉移矩陣直接反映出研究區早期和后期的土地利用類型的結構和轉移的變化形勢。這有助于明確研究地物的轉移變化情況,即損失和來源構成[14]。基于本研究的分類體系,利用土地轉移矩陣提取研究區主要用地類型變化。在土地利用轉移矩陣中,一般用行表示終點時刻點土地利用方式,用列代表初始時刻點土地利用方式,矩陣值R表示起始時刻到終點時刻各個土地類型轉變率,其計算公式為[15]:

(2)

式中F和I分別表示某一土地類型終點時刻數量統計值和初始時刻數量統計值。

3 實驗結果分析

3.1 土地利用動態度及變化幅度分析

基于分類面積統計得到各類土地利用情況,結果如表2所示,數據表明:2013年~2018年西海岸新區土地利用總體狀況是:面積最大的是其他用地,包含(灘涂,海岸以及山地及其他未利用土地),占總面積的60%以上,這與研究區的地理環境相對應,即處于膠東半島山地丘陵區;建筑用地次之,且呈現明顯增加趨勢,也從側面表現了西海岸新區近年來快速的城市擴張;林地面積在總面積中所占比例較小,占比大幅度增加;水域面積最小,表現為少量增長,凸顯了研究區水資源稀缺的狀況。

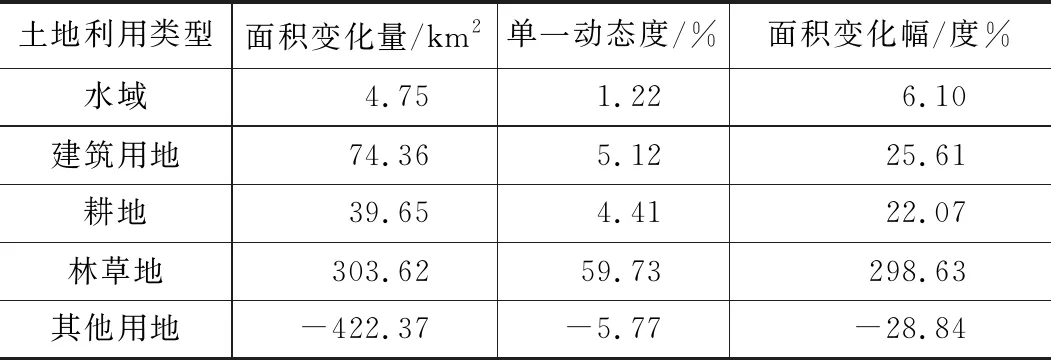

運用式(1)計算得到土地利用單一動態度及面積變化幅度,結果如表3所示,可以看出:2013年~2018年期間,研究區內各類土地利用類型的變化情況存在差異。從變化量上看,數量增加最多的是林地,面積變化量為 303.62 km2,這與西海岸新區所實施的綠化工程戰略密切相關,大量的山地以及未利用土地轉化為林場;建筑用地的面積呈現增加趨勢,這主要是城市化加速,經濟發展、人口增長使得居民對于住房、基礎設施以及其他城市建筑用地的需求進一步增大;耕地和水域的面積增長相對平緩;相反,其他用地類型呈現出面積大量減少趨勢,造成此變化的重要原因是農村和城市的發展占用土地。從變化速度上看,林地變化最為突出,單一動態度高達59.73%;建筑用地變化速度緊隨其后,為5.12%;水域面積變化速度較慢,發生變化的主要原因是研究區屬于具有代表性的資源型缺水和水質型缺水地區,隨著生產制造類、電力類等行業的不斷發展,水資源的供求關系之間的矛盾更加突出,同時海水養殖業的發展,使得海岸帶、灘涂等進一步轉化為水域;耕地面積變化速度較慢,主要是政府加強對耕地的保護措施,通過土地開發整理,有效地保護了耕地數量。

2013年、2018年西海岸新區土地利用情況 表2

2013年~2018年西海岸新區土地利用動態度及變化幅度 表3

3.2 土地利用轉移方向

通過對西海岸新區研究期內的土地利用類型間的轉變進行分析,得到土地利用轉移矩陣如表4所示,對表內數據統計計算發現:西海岸新區在2013年~2018年期間,主要的土地轉移形式為其他用地轉移成林草地、建筑用地、耕地和水域,以及各類之間少量的相互轉移。在研究期內,建筑用地增加源于各種類型的轉化,其中主要是其他用地的轉移,表明城市在進一步擴張;增加的林地面積為水域、建筑用地、耕地和其他用地類型的轉移,分別為 3.56 km2、0.39 km2、7.01 km2,303.40 km2,其他用地是主要轉移對象;水域的增加主要來源于其他用地類型,主要是董家口碼頭、星光島等基礎工程、以及漁業養殖等發展造成水域面積變化;耕地面積的變化源于與其他地物間的轉化,耕地保有量穩定,呈現小幅增加趨勢。從總體上來看,其他用地與各種土地類型之間存在著明顯的轉移。

西海岸新區2013年~2018年土地利用轉移矩陣(單位/km2) 表4

3.3 土地利用空間變化

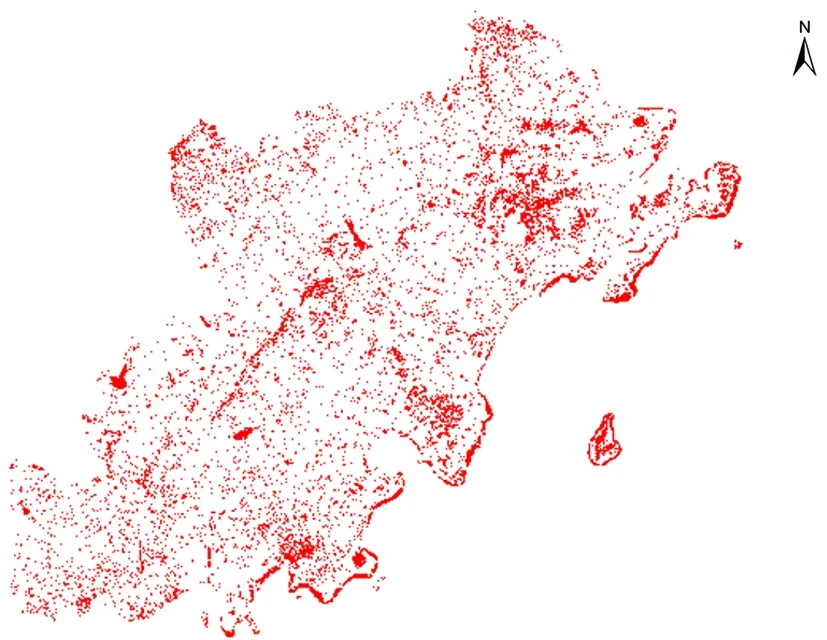

為了更加直觀地反映西海岸新區的土地利用類型在整個研究區間內空間變化情況,對2018年與2013年土地利用類型進行對比,結果如圖1所示,(紅色代表該區域的土地類型已更改,白色代表未更改),可以看出研究期內西海岸新區土地利用類型變化主要發生在中北部地區以及零星的沿海地區。其主要原因是北部地區地理位置優越,工業基礎強,逐漸成為城市化的主戰場,對于土地利用有了新需求,導致各地類轉化;沿海區域土地利用變化活躍與地方政府大力抓沿海開發,海岸帶建設以及旅游業發展相對應。

圖1 西海岸新區2013年~2018年土地利用變化分布示意圖

4 驅動機制分析

西海岸新區作為國家級新區,近年來經濟發展和城市化建設迅猛,隨之而來的是土地利用/覆被也發生了劇烈變化,人類活動在深刻地影響著土地利用狀況。通過對土地利用變化驅動機制的分析,可以看出,驅動西海岸土地利用變化的因子主要包括人口、政策以及社會經濟因素。

4.1 人口

通過訪問西海岸新區政務公開信息,得到2013年全區常住人口146.37萬人,至2018年末,常住人口為153.92萬人。五年間人口增幅顯著,同時城區人口由112.2萬人增至121.47萬人。社會經濟迅猛發展,城市人口激增,使居民對于住房、基礎設施以及工業和商業建設用地的需求進一步加強[16],刺激西海岸新區房地產業的發展;同時也帶動了相關產業的迅速發展,如,唐島灣商圈的快速擴張,這也必然需要更多的生產用地和交通用地。人口因素成為刺激建筑用地迅速變化的一個重要驅動力。

4.2 政策因素

分析土地利用變化最為活躍的區域,可以看出主要集中在黃島城區、出口加工區以及石化基地,其他鄉鎮呈現零星分布。原因之一是當地結合本區實際,對西海岸新區做出整體的土地利用規劃。如,黃島主城區作為居住區,使得各類城市用地變化顯著;辛安片區定位為工業區,積極引進一大批工業工程項目,這些重大項目的落地必然會引起區域內土地利用方式的轉變;星光島填海造陸,以“溢出”的形式改變了當地原有的土地利用類型。通過對土地利用進行總體劃分,打造土地空間集約化發展。這些政策性因素驅動著西海岸新區土地利用狀況的進一步變化。

4.3 社會經濟發展

西海岸新區發展勢頭迅猛,區域國民生產總值2018年超3 200億元。一二三產業增速明顯,2018年躋身全國一二三產業融合發展先導區創建名單、入選消費品工業“三品”戰略示范城市名單。人口增長,經濟發展,對工農業效益提出新的要求,這也帶來了產業的升級轉型。從張家樓鎮冬暖式蔬菜大棚、大村鎮的食用菌種植基地,到東方影都電影產業園區,產業在發展,對于土地資源的需求也在進一步加劇。為滿足社會經濟發展的需求,提出“混合用地”模式。不難看出,經濟發展推動了傳統產業結構重新配置,這深刻地影響了原有土地利用類型。

5 結 語

本文基于遙感技術(RS)、地理信息系統(GIS)技術,提取了西海岸新區2013年、2018年土地利用數據,對土地利用狀況進行了分析,結果表明:

(1)2013年~2018年西海岸新區土地利用變化狀況明顯,隨著城鎮化的快速增長,整體表現為:林地面積增加最多,且以較快速度增長,建筑用地的變化較為活躍,耕地和水域變化相對較慢。

(2)社會經濟活動已成為推動西海岸新區土地利用變化的主要因素。城市化進程不斷加快,產業結構不斷優化,土地利用率不斷提高,從而帶來最好的社會效益。

(3)在城市擴張的同時,面臨嚴峻的生態挑戰,在之后的發展過程中,應該關注整體的土地利用,做到經濟發展和保護生態平衡兩手抓。