江蘇制造業融入長三角一體化發展的路徑研究

李永明 張明

[摘要]長三角一體化發展戰略為江蘇實現制造業高質量發展走在前列、加快建設“強富美高”新江蘇注入了強勁動力和活力。通過對一市三省的比較研究與數據分析發現,江蘇制造業地位突出,戰略性新興產業規模較大,研發機構、研發投入、創新成果等方面居長三角地區領先地位,數字經濟整體水平處于全國第一方陣。因此,江蘇要充分集成制造業優勢,加強與滬、浙、皖戰略協同,積極融入長三角一體化發展,助推江蘇制造業高質量發展。

[關鍵詞]江蘇制造業;長三角一體化;高質量發展

一、 引言

2018年,習近平總書記在首屆中國國際進口博覽會開幕式上的主旨演講中表示,將支持長江三角洲區域一體化發展并上升為國家戰略1。2019年,國務院正式印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》2,標志著長三角一體化戰略進入全面實施階段。2020年,習近平總書記在扎實推進長三角一體化發展座談會上強調,要緊扣一體化和高質量兩個關鍵詞抓好重點工作,真抓實干、埋頭苦干,推動長三角一體化發展不斷取得成效3。這是習近平總書記洞察形勢變化,運籌帷幄,把握規律,對長三角一體化發展提出的新的任務要求。2021年5月,長三角一體化發展高層論壇在無錫舉行,長三角一市三省省(市)長共同揭牌成立了長三角集成電路、生物醫藥、人工智能、新能源汽車4個長三角重點領域產業鏈聯盟,暢通高效率產業循環,進一步加強資源對接、要素共享、優勢互補4。在此背景下,江蘇制造業積極融入長三角一體化發展,有利于更好地夯實制造強省的根基和穩定現代化經濟體系的底盤,加快構建江蘇工業經濟“雙循環”新發展格局,推動江蘇制造業高質量發展繼續走在全國前列,為全國經濟發展作出更大貢獻。

二、 區域一體化內涵與長三角一體化發展

1. 區域一體化內涵

區域一體化是一種通過達成某種協議建立起來的經濟合作組織,促進要素充分流動、提高資源配置效率,最終實現區域內經濟乃至社會政策高度協調統一的過程。國內關于區域一體化的研究自二十世紀末開始日益豐富。張詔文認為,經濟全球化是發展的必然趨勢,推動著區域經濟一體化不斷前進[1]。張學良等認為,一體化本質是實現資源要素無障礙地自由流動和跨區域優化配置[2]。孫久文提出,區域經濟一體化最基本特征是各種生產要素在空間上的有序流動[3]。在有關長三角一體化研究方面,王新雅等提出,長三角一體化發展依托產業共同體構建,可以促進資源要素的優化配置和產業功能的整合聯動,進而提升長三角地區綜合實力[4]。儲節旺等認為,發揮長三角作為區域經濟一體化的示范作用,要做到強化分工合作、錯位發展,推動產業政策載體一體化發展[5]。賈曉峰提出,大力發展高端制造業,推動“江蘇制造”向“江蘇智造”轉變,優化江蘇制造業在長三角地區的布局[6]。

2. 長三角一體化發展現狀

2020年長三角地區GDP約為24.47萬億元,約占全國經濟總量的24%,高端裝備產值占全國比重約30%,集成電路產業規模占全國比重達45%,生物醫藥產值接近全國30%,整車產能占全國比重達21%,新能源汽車占全國市場份額近30%,洗衣機產量占全國比重超過70%,人工智能、量子通信等新興領域發展也走在全國前列。擁有上海張江、安徽合肥2個綜合性國家科學中心,全國約1/4的“雙一流”高校、國家重點實驗室、國家工程研究中心。長三角地區擁有上汽集團、江蘇恒力、浙江吉利、安徽海螺等一批在全球有影響力的企業。集聚格局初步顯現,長三角地區在多個領域已形成專業化分工與協作,如生物醫藥領域,上海專注于創新藥物研發和生產,江蘇兼顧新藥研發與常規藥物生產、醫藥器械制造,浙江是全國重要的化學原料藥生產基地,安徽是全國重要的中藥生產基地;紡織服裝領域,上海專注于設計、研發、品牌展示等服務支撐,江蘇、浙江是全產業鏈制造基地,安徽是重要的生產加工基地[7]。

三、 江蘇制造業融入長三角一體化發展的現狀分析

江蘇地處長三角區域核心位置,在對長三角一體化三十多年的探索中,潛移默化地成為中堅力量,積累了良好的產業優勢和創新基礎。本節數據選自2016—2020年《國家統計年鑒》《江蘇統計年鑒》《浙江統計年鑒》《安徽統計年鑒》《上海統計年鑒》,通過對比研究一市三省制造業規模地位、產業結構、創新能力、企業實力、融合發展、對外開放等,總結江蘇制造業在長三角一體化中的現狀、地位、特色和優勢。

1. 規模地位

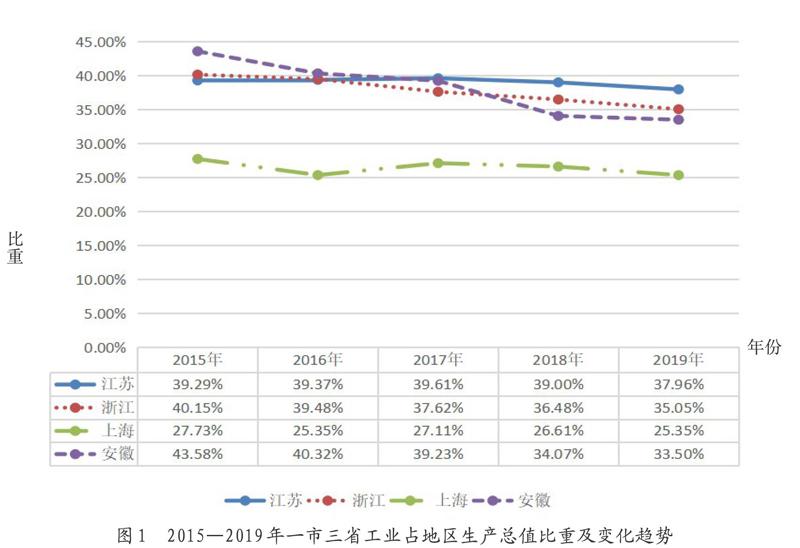

制造業始終是長三角一市三省的絕對主力,江蘇制造業的相對地位更加突出。從主營業務收入看,2015—2019年江蘇制造業總量規模始終穩居長三角地區第一,2019年江蘇制造業實現主營業務收入11.2萬億元,較浙江、上海、安徽分別高4.3萬億元、7.46萬億元、7.21萬億元。從工業增加值看,2015—2019年江蘇工業增加值在全國占比保持在12%左右,始終穩居長三角地區第一。2019年江蘇工業增加值約3.78萬億元,較浙江、上海、安徽分別多1.6萬億元、2.81億元、2.54億元,在長三角地區占比為45.22%,在全國占比為11.93%。從工業經濟貢獻看,江蘇工業經濟貢獻趨于平穩,工業地位較浙江、上海、安徽相對突出。2015—2018年江蘇工業占GDP比重基本維持在39%左右,2019年為37.96%,較2015年小幅下降了1.33個百分點。與浙滬皖相比,2017—2019年江蘇工業占GDP比重連續3年居一市三省首位(圖1)。

2. 產業結構

長三角一市三省的經濟新動能正在加快成長,江蘇戰略新興產業規模最大,占比與浙、滬、皖基本持平。從新興產業看,江蘇2019年全省高新技術產業產值52851.89億元,同比增長6%,占規上工業總產值比重達44.4%,比2015年提高3.5個百分點;戰略性新興產業產值57802.84億元,增長7.6%,占規上工業總產值比重達32.8%,比2015年提高2.6個百分點。浙江2019年以新產業、新業態、新模式為主要特征的“三新”經濟增加值占GDP的25.7%;高新技術、裝備制造、戰略性新興產業增加值占比分別為54.5%、40.9%和31.1%。上海2019年節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備、新能源、新能源汽車、新材料等戰略性新興產業完成工業總產值11163.86億元,比上年增長3.3%,占全市規模以上工業總產值比重達到32.4%。安徽2019年規模以上工業中,高新技術產業、裝備制造業增加值比上年分別增長13.7%和10.1%,占比分別為40.1%和32.2%。

3. 創新能力

江蘇工業企業創新活動活躍,研發機構、研發投入、創新成果等方面居長三角地區領先地位。從創新投入看,江蘇研發資金和人員的投入規模居長三角地區首位。2015—2019年江蘇工業企業研發投入呈現持續增長的態勢(圖2),2019年為2206.16億元,是浙江的1.73倍、上海的3.74倍、安徽的3.83倍;2015—2019年年均增速達10%,與浙江基本持平,高于上海(5.7%),低于安徽(15.67%)。從創新成效看,江蘇規上工業企業在專利申請量、專利擁有量和新產品銷售收入等創新成果方面實現了大幅度的增長,整體工業創新成效優于浙江、上海和安徽。專利申請方面,2015—2019年江蘇規上工業企業專利申請量保持年均10.83%的增長率,2019年達17.59萬件,占全國比重為16.6%,高于浙江(11.43萬件,10.78%)、上海(3.53萬件,3.33%)和安徽(5.55萬件,5.23%)。新產品方面,2015—2019年江蘇工業企業新產品銷售收入實現穩健增長,2019年達3.01萬億元,全國占比為14.19%;高于浙江(2.6萬億元,12.31%)、上海(1.01萬億元,4.78%)和安徽(0.97萬億元,4.57%)。

4. 企業實力

江蘇規上企業數量領先,但龍頭企業、骨干企業等企業整體實力還需進一步提升。從企業總數看(圖3),江蘇規上工業企業數量居一市三省第一,但2015—2019年江蘇規上企業總量有所下降,2019年江蘇規上企業數為45478家,同比增幅為-0.43%,而浙江、上海分別為5.6%和4%;江蘇2019年較2015年少3010家,降幅6.21%,而浙江、安徽分別實現了6.57%、7.78%的增長。從龍頭企業看,2020年《財富》世界500強榜單,江蘇4家企業上榜,浙江5家,上海9家,安徽2家;江蘇共45家企業入選“2020年中國企業500強”,高于浙江(43家)、上海(30家)、安徽(9家)。從獨角獸企業看,根據2020胡潤全球獨角獸排行榜,全國227家獨角獸企業中,江蘇僅有12家,全國占比5.29%,而上海、浙江分別有47家、24家。江蘇12家獨角獸企業平均估值133.3億元,低于上海(195.1億元)、浙江(598.3億元)。從瞪羚企業看,根據《2019年中國瞪羚企業數據報告》,2019年江蘇瞪羚企業有3180家,全國占比12.69%,優于浙江、上海。從2020長三角百強企業來看,江蘇有26家,低于上海(30家)、浙江(35家),高于安徽(9家)。

5. 融合發展

江蘇融合發展的基礎較好,“兩化融合”發展指數全國第一,數字經濟整體水平處于全國第一方陣。從數字經濟看,2019年江蘇數字經濟發展指數為56.1,居全國第三,高于上海(52.7)、浙江(50.8)、安徽(33.1)1。一市三省數字經濟增速都顯著高于同期GDP的增速,上海數字經濟發展已經占據主導地位,數字經濟占GDP比重超過50%,江蘇、浙江數字經濟占GDP比重超過40%,安徽數字經濟占GDP比重超過30%。江蘇“云大移智鏈”數字核心產業發展有待提升,大數據發展指數位列北京、廣東、浙江、上海、貴州之后,排名第六,人工智能發展指數、區塊鏈產業發展水平均位居北京、上海、廣東和浙江之后,處于全國第二梯隊。從智能制造看,《中國“智能+”社會發展指數報告2019》顯示,江蘇智能制造發展指數排名全國第一,高于浙江、上海、安徽。2019年江蘇“兩化融合”發展指數為61.4,居一市三省及全國首位,山東、浙江、上海分別為60.1、60.4和59.9,分列全國第二、第三和第四,安徽排名第八。截至2020年8月31日,江蘇“兩化融合”貫標企業達到4627家,居長三角地區及全國首位,全國占比達到16.15%(圖4);其中國家級貫標試點企業數量為315家,僅次于廣東(319家),高于浙江、上海和安徽;通過評定國家級貫標試點企業數量250家,居長三角地區及全國首位,全國占比達13.33%1。

6. 對外開放

江蘇對外開放水平穩步提升,但受中美貿易摩擦及全球經濟下行等影響,近年來江蘇外向型工業增長持續放緩。從進出口看,2019年江蘇進出口總額為6295.20億美元,較上海、浙江分別多1823.0、1356.1億美元,是安徽的9.16倍;2015—2019年江蘇進出口總額以4.1%的年均增速保持穩健增長,較上海高1.5個百分點,但不及浙江(6.8%)、安徽(10.04%)。從出口看,2019年江蘇出口額為3948.30億美元,較浙江高602.3億美元,是上海的1.98倍、安徽的9.77倍;2015—2019年年均出口增速為4.2%,低于浙江(5.04%)和安徽(6.4%)。從實際利用外資看,2019年江蘇實際使用外商直接投資金額達261.2億美元,居一市三省首位,全國占比達到18.9%(圖5)。

四、 江蘇制造業融入長三角一體化發展的優劣勢分析

1. 優勢與條件

工業歷史悠久。江蘇歷來重視發展以制造業為主體的實體經濟,工業文化歷史悠久,是古代絲綢之路大宗貨物的重要生產基地,是近代中國民族工業的重要發祥地,孕育了金陵機器局、蘇州絲綢、南通紡紗、揚州玉器和漆器、鎮江香醋、榮氏面粉等舉世聞名的制造企業和品牌產品,涌現了張謇、侯德榜、范旭東、榮氏兄弟、盛宣懷等一大批致力于實業救國的民族實業家,為中國近代民族工業發展奠定了基礎。江蘇雄厚的產業基礎有力支撐了全省實體經濟發展,強大的省域經濟和實體經濟奠定了江蘇融入長三角一體化的雄厚動力基礎。

產業基礎雄厚。在長三角一市三省中,江蘇經濟體量最大,超10萬億元的經濟體量約占全國10%、長三角40%以上;制造業基礎雄厚,江蘇制造業總產值約占全國12.5%、全球3%1。集群優勢明顯,在傳統產業領域,江蘇擁有6個超萬億元級產業集群,機械、紡織行業總量居全國首位,電子、石化、冶金、醫藥行業居全國第二;在新興產業領域,物聯網、新材料、節能環保、軟件、新能源、海工裝備等產業規模居全國第一,節能環保、光伏、海工裝備、智能電網裝備分別占全國市場份額25%、50%、30%、40%[8]。江蘇是制造業大省,要發揮工業基礎厚實的優勢,加快構建自主可控的現代產業體系,建成代表和引領長三角、具有國際競爭力的先進制造業基地。

科技資源豐富。江蘇科教資源豐富,創新氛圍濃厚,區域創新能力連續多年位居全國前列,為江蘇制造業融入長三角一體化注入了發展活力。2020年,江蘇科技進步貢獻率達到65.1%,大中型工業企業和規模以上高新技術企業研發機構建有率保持在90%左右,國家級企業研發機構達163家,位居全國前列,全社會研究與試驗發展(R&D)活動經費占地區生產總值比重達2.85%2。江蘇龐大的創新企業規模和快速增強的創新能力,奠定了其在長三角世界級創新平臺建設中的關鍵支點地位。江蘇積極與滬浙皖建設共性技術研發平臺,加快推進“沿滬寧產業創新帶”和G60科創走廊建設,打造具有全球影響力的科技產業創新中心。

開放優勢突出。截至2019年年末,江蘇省級以上開發區達到158家,其中國家級開發區43家,已成為全國開放載體最密集、功能最全、發展水平最高的地區3。江蘇對外開放水平一直處在全國前列。2020年江蘇省外貿進出口值44500.5億元,占同期我國進出口總值的13.8%;實際使用外資283.8億美元,年均增長8.6%4。同時,長江經濟帶發展戰略、長江三角洲區域一體化發展戰略等多重國家戰略疊加,新時代江蘇開放發展迎來了新機遇。江蘇正以高水平對外開放建設具有世界聚合力的雙向開放樞紐,努力在全國率先建成開放強省,為長三角在更高層次參與國際合作競爭中發揮更大作用。

營商環境良好。江蘇適應市場經濟發展要求,轉變政府職能,縮減行政審批事項和范圍,大力推進“不見面審批”,目前企業網上注冊登記達到90%。成立地方市場管理分局,整合原工商、質監、食藥監多個職能部門,在基層實現了一支隊伍管到底,提升了服務效能。推動檢驗檢測平臺開放共享,一批國家級、省級檢驗檢測平臺實現資源整合、對外開放,蘇州工業園區是全國首個開放創新綜合試驗區。蘇州“中芬納米創新中心”、無錫“中美科技創新園”、牛津大學(常州)ISIS國際技術轉移中心等一批國際科技合作載體相繼建成,為長三角一體化實現全球科技資源與創新需求的有效對接提供了保障。

2. 劣勢與不足

(1)產業同構現象較為普遍,產業協同發展程度不高

長三角地區現有產業規劃布局存在一定程度雷同現象。據測算,近十年長三角地區“克魯格曼專業化指數”1基本保持在0.2左右2,地區間專業化分工水平不高,尤其江蘇、浙江與安徽三省之間的結構相似性系數均相對較高,產業同構現象較為嚴重。人工智能、工業機器人、新能源汽車等前瞻領域的布局雷同,容易造成內部過度競爭,產業同構在一定程度上制約了長三角一體化發展。

長三角區域內產業聯動性較弱。目前江蘇出臺的產業發展規劃更多側重本區域內部,長三角區域協同合作考慮較少。長三角區域內技術、人才、平臺、服務有機融合程度不高,上海地區金融資本對江蘇支撐不足,江蘇與上海、浙江、安徽的產業聯動不足,人才、技術等高端要素區域內流通不暢,同一產業各地區的企業間深度交流合作較少,全產業鏈的協同優勢未能得到充分挖掘和利用,江蘇省內各區域的產業協同也有待進一步加強。

(2)自主可控能力較低,新動能成長緩慢、活力不足

自主創新水平偏低。企業創新活力不足,江蘇2019年規上企業研發投入占比1.23%、大中型企業研發投入占比1.12%,低于廣東、浙江等。高新技術企業數量為1.8萬家,比廣東少1.5萬家。全省近3萬家企業尚未建立研發機構,未開展研發活動3。

具有全球話語權的龍頭企業缺乏。江蘇擁有恒力、海瀾、沙鋼、亨通、徐工等一批千億級工業企業,但缺少像華為、阿里、海爾等國際話語權較重的領軍型企業。2020年,江蘇僅4家企業上榜《財富》世界500強,低于浙江(5家)、上海(9家)、廣東(13家)。同時,2019年中國500最具價值品牌中,江蘇上榜品牌數31個,低于浙江(35個)、山東(41個)和廣東(90個),自主品牌影響力不足4。

(3)集群化發展程度不深,制造業生態環境有待優化

協同創新成效不足。集群內產業鏈創新資源尚未充分整合,2020年江蘇專利授權量49.9萬件,但其中發明專利授權量僅占9.22%5。產學研有效銜接不夠,關鍵共性技術研發和轉化平臺布局滯后,普通高校研究與發展課題科技成果轉化率比較低,難以支撐集群高端化發展。

產業聯動性不強。集群區域間產業鏈上下游合作銜接不足,重點領域布局趨同。江蘇各地已建立云計算中心總數超過100個,有效利用率較低;11個設區市將生物醫藥作為重點發展產業;9個設區市規劃發展新能源汽車,重復建設和資源浪費比較普遍,更易引起同質化競爭。

集群化發展程度不深。集群內技術、人才、平臺、服務有機融合程度不夠,科技、投融資等高端要素支撐不力,總部經濟、樞紐經濟等現代服務業急需完善,全產業鏈的協同優勢未能得到充分挖掘和利用。同時,聚焦集群發展的政策仍需完善,盡管自集群政策出臺以來,江蘇2018—2019年省級專項資金支持集群內重點項目和企業的資金占比接近70%,但對集群內產業鏈上下游合作、集群主要承載區協作、制造業與服務業有機融合的項目支持相對較少。

五、 江蘇制造業融入長三角一體化發展的建議

搶抓長三角一體化戰略機遇,充分集成江蘇制造業優勢,加強與滬、浙、皖戰略協同,全面創新一體化發展體制機制,著力在建設高質量產業體系、打造高層次科技創新平臺、提升對外開放水平等方面不斷取得新突破、新成效,在長三角一體化發展中扛起江蘇擔當、作出江蘇貢獻[8]。

1. 強化頂層設計,構建先行先試的政策保障體系

一是構建協同高效的工作推進體系。建議按照《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》等政策文件,立足資源稟賦、產業基礎、市場潛力、政策環境等條件,制定出臺“江蘇制造業融入長三角一體化發展行動方案”。牽頭搭建互通交流的平臺,發揮各自的區域資源優勢,加速資金、技術、勞動力等資源在長三角區域的自由流動,確保長三角區域內實現更高質量的一體化發展。二是推進共建長三角產業協同機制。江蘇要充分發揮產業優勢、拉長長板、做強特色,與長三角其他省市互補合作,盡力避免區域內的重復建設和惡性競爭。作為制造大省的江蘇,以長三角產業合作發展區建設為重要契機,積極推進共建長三角產業協同創新機制,根據一市三省的產業基礎、戰略定位、產業發展潛力等因素,選擇具備合作發展和融合發展潛力的產業領域率先突破,按照不同的發展路徑進行分類引導,推動區域間同類產業分工協作和錯位發展,強化區域間上下游產業緊密銜接,促進形成布局合理、分工有序、互動融合的產業發展格局。

2. 深度融入“雙循環”,打造長三角構建新發展格局的樞紐支撐

一是以“強鏈、補鏈、擴鏈”為重點暢通產業循環。進一步集中力量、資源,瞄準高端裝備、核心信息技術、前沿新材料、汽車及零部件、節能環保、生物技術和新醫藥、高端紡織等領域,突破“四基”產品、重大裝備、重要軟件和系統等“卡脖子”技術產品,密切跟蹤國家部署,研究制訂江蘇產業基礎能力建設方案。聚焦新型電力裝備、工程機械、物聯網、高端紡織等江蘇具有競爭優勢的先進制造業集群,強力推進產業鏈“強鏈、補鏈、擴鏈”,瞄準重點領域和關鍵環節,咬住“卡脖子”關鍵技術,以企業為主體實現核心技術攻關突破。二是構建長三角區域發展動力源。要持續強化長三角區域的動能提升和效率整合,形成集區域產業鏈、市場鏈、創新鏈于一體的“雙循環”新動力源。暢通長三角區域內的“小循環”是促進“雙循環”的關鍵突破點。加快建立產能靈活轉換機制,建立長三角區域間產能保障聯動機制,促進產業鏈優化升級,加強上下游區域合作,完善產業轉移利益共享協調機制[9]。

3. 做強創新“主引擎”,支撐長三角世界級創新平臺建設

一是協同推進創新成果轉移轉化。江蘇依托蘇南國家科技成果轉移轉化示范區,支持國家技術轉移中心蘇南中心的建設,開展共性關鍵技術研究、技術轉移擴散和首次商業化應用及創新公共服務。建立跨區域成果快速轉化通道,重點圍繞電子信息、汽車、紡織服裝、高端裝備等領域聯合攻關,構建長江經濟帶制造業創新成果對接轉化平臺,促進創新成果跨區域流動與全流域試用與推廣。加快科技資源共享服務平臺優化升級,推動重大科研基礎設施、大型科研儀器、科技文獻、科學數據等科技資源合理流動與開放共享。二是共建產業創新大平臺。江蘇要充分發揮長三角雙創示范基地聯盟作用,推動聯動機制的建立和完善,集聚創新創業所需要的要素和機構,形成人才庫、技術源、資金池和服務群,加強跨區域“雙創”合作,聯合共建國家級科技成果孵化基地和雙創示范基地。由龍頭骨干企業聯合產業鏈上下游企業、相關院校科研資源合力共同建設長三角國家技術創新中心。

4. 更好地發揮制造發達優勢,打造長三角世界級產業集群“主骨架”

一是打造先進制造業集群。江蘇要充分整合集聚長三角地區人才、知識、科技、資本等資源,合力推動產業協同發展,加快打造先進制造業和實體經濟發展高地。對標世界最先進、最頂尖水平,圍繞電子信息、生物醫藥、航空航天、高端裝備、新材料等重點領域,聚焦“13+1”先進制造業集群建設,強化區域優勢產業協作,推動傳統產業升級改造,創建一批國家級戰略性新興產業基地,通過創新協同、企業培育、合作示范、機構聯動等多種手段協同打造一批世界級先進制造業集群。二是精準施策,打造卓越產業鏈。江蘇要聚焦先進制造業集群,大力度推動產業“強鏈、補鏈、擴鏈”,保證產業鏈、供應鏈安全穩定,提升產業鏈現代化水平。實施“產業強鏈”三年行動計劃,強力推進省領導掛鉤優勢產業鏈制度和工作推進機制,組成工作專班,研究實施個性化政策舉措,“一鏈一策”,舉全省之力打造五十條優勢產業鏈,形成特高壓設備、起重機、品牌服裝、傳感器、生物醫藥、智能網聯汽車、先進碳材料等十條地標特征明顯的卓越產業鏈,全面提升江蘇產業鏈在國內國際的競爭力和話語權。

5. 推進數字基礎設施互聯互通,共同打造長三角全球數字經濟創新高地

一是夯實數字基礎設施。江蘇要以“新基建”及數字強省建設為契機,圍繞新型網絡設施、功能性平臺設施、智能終端設施及前瞻型試驗性基礎設施四大領域,建成云網一體、高速互聯、安全泛在、融合拓展的數字基礎設施體系,增強其對經濟發展、公共服務和社會治理的支撐。協同建設長三角數據中心,推進區域信息樞紐港建設,打造國家級大數據產業基地。二是加快智能終端設施布局。江蘇要推動智能傳感、地理空間信息、衛星定位與導航、信息采集類終端在交通、水務、港務、能源、環保等城鎮公共基礎設施中的融合應用,提升城市基礎設施服務能級。加快布設電動汽車充電設施布局,適度超前布局燃料電池汽車終端設施,夯實新能源汽車發展基礎。推動智能售貨機、無人販賣機、智慧微菜場、智能回收站等各類智慧零售終端城鄉覆蓋。三是共同打造長三角數字經濟產業集群。江蘇要以長三角一體化發展為契機,發起成立“長三角數字經濟發展共同體”和智庫聯盟,推進數字經濟領域新技術、新模式、新業態發展,共同推進長三角區域產業鏈協同創新。以數字經濟發展來串聯、整合長三角南北兩翼產業帶。

6. 推動高質量對外開放,共同打造長三角“一帶一路”樞紐

一是促進長三角區域循環暢通。江蘇要強化省內循環的牽引作用,加快推動南北聯動跨江融合,依據主體功能區導向,推動省內區域間的協同合作,著力增強蘇南城市群輻射帶動作用,深入推進蘇錫常一體化、寧鎮揚同城化,促進錫常泰、滬蘇通等城市組團跨江融合發展;切實增強蘇北“一帶一路”建設支撐作用,提升蘇北板塊能級,強化徐州淮海經濟區中心城市建設。重視長三角毗鄰地區(如長三角綠色生態一體化發展示范區、蘇皖合作示范區、“一地六縣”長三角產業合作區等)產業集群建設,完善跨區域產業集群發展協調機制。二是推進新一輪更大力度的對外開放。江蘇應緊抓“一帶一路”交匯點建設的黃金機遇,通過柬埔寨西哈努克港經濟特區、埃塞俄比亞東方工業園等境外園區建設、國際產能合作等形式,加大江蘇勞動密集型企業“走出去”步伐,構建江蘇制造的海外供應鏈。中日韓三國地緣相近、人文相親、產業鏈互補性強,江蘇應積極主動探索與日韓的對話交流平臺,促進東亞區域在產業合作、技術交流、規則制定、人才流動等方面的“小循環”。積極開拓東盟市場,發揮江蘇在科技領域的領先優勢,不斷加強與東盟的創新合作。

參考文獻:

[1] 張詔友.區域經濟一體化進程中的中日經濟合作研究[J].今日財富(中國知識產權),2021(6):13-14.

[2] 張學良,吳勝男.長三角一體化新發展與安徽新作為[J].學術界,2021(3):58-66.

[3] 孫久文.區域經濟一體化:理論、意義與“十三五”時期發展思路[J].區域經濟評論,2015(6):8-10.

[4] 王新雅,劉偉.長三角一體化示范區建設產業共同體現狀及對策研究[J].新經濟,2021(6):39-42.

[5] 儲節旺,丁輝.長三角高質量發展的產業政策一體化實現路徑[J/OL].安徽行政學院學報,2021(3):42-50[2021-06-22].https://doi.org/10.13454/j.issn.1674-8638.2021.03.007.

[6] 賈曉峰.江蘇深度融入長三角高質量一體化發展研究[J].統計科學與實踐,2020(3):45-61.

[7] 李永明,從海燕,陳英武.長三角協同打造世界級先進制造業集群的建議[R]//研究與參考,工業和信息化部產業政策與法規司,2020.1.

[8] 扛起高質量發展的“江蘇擔當”[N].新華日報,2020-08-25(001).

[9] 張明,從海燕.構建江蘇工業經濟雙循環新發展格局[J].現代管理科學,2021(1):31-34.

A Study on the Path of Jiangsu Manufacturing Industry's Integration into

the Integrated Development of Yangtze River Delta

Abstract:Integrated development of Yangtze River Delta is taken as the driving force for Jiangsu to set an example in high quality development of manufacturing industry and speed up the building of a new Jiangsu with prosperity, sustainability and civility. By a comparative study of the development of the three provinces and one city, the paper draws the conclusion that Jiangsu′s manufacturing industry has made an extraordinary accomplishments, with a large scale of emerging industry of strategic importance and the strength in research and development institutions,research and development investment, innovation achievements and other aspects. Besides,the development of digital economy in Jiangsu has achieved the leading level in China. Therefore,Jiangsu should give full play to its advantages in manufacturing industry, strengthen strategic coordination with Shanghai, Zhejiang and Anhui, actively integrate into the integrated development of the Yangtze River Delta and finally promote the high-quality development of Jiangsu's manufacturing industry.

Key words:Jiangsu manufacturing industry;Yangtze River Delta integration; high-quality development

作者簡介:李永明(1972-),男,江蘇省經濟和信息化研究院院長,研究方向為工業經濟;張明(1988-),女,碩士,江蘇省經濟和信息化研究院中級經濟師,研究方向為產業經濟。

(收稿日期:2021-06-03 ?責任編輯:殷 俊)