農村河流底泥污染特征及處理方案

沈玉玨

(珠海華創城市勘察設計研究院有限公司,廣東 珠海 519000)

1 農村河流底泥污染特征

底泥屬于自然水域的重要組成部分,是江河湖庫的沉積物。一旦河流遭受污染,水中部分污染物就會通過顆粒物吸附或者沉淀方式沉積在河流底泥中,底泥中的營養鹽和污染物在上覆水發生變化時會重新釋放再次進入水體形成二次污染,對水質及周圍環境造成嚴重影響。底泥污染物質種類繁多,廣東省農村河流常見種類有重金屬、氮磷等營養物質、大量難降解的有機物[1]。

1.1 重金屬

重金屬是指相對密度在4.0以上的約60種金屬元素或相對密度在5.0 以上的45 種金屬元素,包括生物毒性顯著的金屬[汞(Hg)、鎘(Cd)、鉛(Pb)、鉻(Cr)]以及類金屬砷(As)等。河流底泥中的重金屬通過吸附、絡合、沉淀等化學作用與不同載體相結合,以多種形態沉積到底泥中,從而導致底泥重金屬濃度較高。對廣東省珠海市不同鄉鎮4條河流底泥重金屬含量和年際變化進行調查分析發現,4 條河流重金屬污染以銅(Cu)、Cd、Cr 和鋅(Zn)最為嚴重,重金屬污染導致河道內植物和水生動物種類變少,河流水生生態系統結構退化,污染危害達到了嚴重程度[2]。

1.2 營養物質

河流營養物質主要包括氮、磷等物質,其通過各種途徑進入水體,除了部分被水生植物吸收外,大部分沉積于底泥中,一旦這些氮、磷等物質從河流底泥中釋放出來,嚴重時會造成水體富營養化。另外,水體中磷含量過高會加劇藻類繁殖,消耗大量的溶解氧,從而導致河流水體中氨含量過高。

1.3 有機污染物

根據河流底泥有機物是否具有生物毒性、能否被微生物輕易降解,將河流底泥有機物分為難降解有機物和易降解有機物兩大類。其中,難降解有機物由于疏水性強、降解難度大、持久性良好等,在底泥中大量累積,且毒害作用強,會對人類和各類動物造成極大威脅。而易降解有機物可在微生物作用下得到分解,但在分解過程中需要消耗大量的溶解氧,當氧消耗完畢后,有機物在厭氧菌作用下釋放的氣體產生惡臭,導致河流水質惡化。目前,廣東省部分河流底泥有機質含量超過沉積物質量標準要求,有機污染嚴重[3]。

2 河流底泥污染修復技術

查閱相關文獻可知,目前國內外主要采用物理、化學或者生物方法將污染底泥中污染物轉為無害物質,或將污染底泥從水體中移除或隔離,從而有效降低污染底泥濃度,達到污染底泥治理目標。目前,國內外底泥污染修復技術主要分為以下兩大類。

2.1 原位修復技術

原位修復技術是指在原位進行污染底泥修復處理,不需要移除污染底泥。雖然原位修復技術工藝簡單、成本較低,但由于需要向河道底泥中添加相關處理材料,會對河道底棲生物群落造成一定的不良影響。同時,處理材料疊積會導致水體庫容減少。另外,原位修復技術治理的長期效果不夠明顯,易出現底泥中的污染物再次進入水體的“二次污染”現象。經調查分析,目前廣東省河流底泥污染治理實踐中對于原位修復技術的應用較少,主要偏向采用異位修復技術。

2.2 異位修復技術

異位修復技術是指將底泥從河道轉移至特定的環境進行相應的修復處理。異位修復技術應用涉及河道疏浚和疏浚后底泥處置2個關鍵環節。河道疏浚需要采用生態疏浚方式,將表層沉積物移出,合理控制底泥的疏浚程度。例如,珠海市某農村的河流底泥疏浚選擇在枯水季節進行,結合河道河勢特征,采取干河機械施工技術,疏浚時采用抓斗式挖泥機下河作業,實現了清除河道底泥上層的活性底泥層,沒有對周圍水體造成污染[4]。

疏浚后底泥的處置作為異位修復技術的核心關鍵環節,是將疏浚底泥變廢為寶的關鍵。根據疏浚物處理技術去除污染物的原理不同,目前疏浚底泥處理技術主要分為以下3種。

2.2.1 降低疏浚物中污染物含量處理技術。這類處理技術主要是破壞疏浚物中的污染物結構或者將污染物轉化為低污染物質。這類處理技術較多,如通過玻璃化、熱解、高溫高壓氧化和焚燒等技術,借助高溫條件破壞底泥中的有機污染物。但相關實踐證明,這類技術中除了玻璃化技術,其余技術對于污泥污染物中的重金屬處理效果較差,而且處理過程中會產生有害氣體、處理費用較高。

生物降解處理技術也是降低疏浚物中污染物含量的技術之一,主要包括填埋處置、土地處置和反應器處理,主要是利用微生物來實現有機污染物的有效降解。生物降解處理技術具有投資成本低、對環境影響小等優勢,但同樣存在對重金屬污染物去除效果差、有機物處理耗時長、占地面積大等缺陷。

2.2.2 污染物與疏浚物固相分離技術。在這類處理技術中,以淋洗法技術應用最為廣泛,其主要利用化學藥劑將底泥中的污染物轉移到水中,再通過淋洗廢水的方式對廢水進行集中處理,有效去除污染物。針對底泥的污染特征,采用淋洗法時,需要針對不同性質的污染物進行分階段處理。對底泥有機污染物的處理,主要是將含化學氧化劑的淋洗液與污染底泥混合形成泥漿,利用機械進行攪拌,實現有機物的氧化分解。對底泥重金屬的處理,主要將含有促進重金屬溶出的淋洗液與污染底泥混合形成泥漿,利用逆轉沉積物固持重金屬的反應機制實現底泥固相中重金屬轉移,再通過泥水分離工序進行泥沙顆粒與淋洗液分離和廢水處理。通過以上分析,淋洗法較為關鍵的一步是淋洗藥劑的選用,通過考慮底泥中污染物質種類、污染物特性和處理成本等,選擇適合處理河道底泥污染的藥劑。與其他處理方法相比,淋洗法具有操作易于控制、能去除大量污染物、避免污染物擴散等優點。

2.2.3 污染物穩定固化技術。污染物穩定固化技術主要是將污染底泥與固化劑/穩定劑進行混合并發生反應,將污染物捕獲或固定于固體結構中。該技術對污泥重金屬污染的處理效果較佳,但經過穩定固化的污染底泥,需要進行毒性浸出試驗,以保證其對環境的安全性。經過穩定固化去污染處理后的底泥達到無害化程度后,為了使底泥變廢為寶,同時避免底泥占地,可對其進行資源化利用,如用于建設濕地、園林綠化或者作為肥料施于農田[5]。

3 農村河流底泥污染處理方案

3.1 河流底泥污染現狀

廣東省某農村河流底泥存在嚴重的重金屬污染問題,超標重金屬元素主要為 Cd、Hg、As,其中 Cd 污染嚴重。通過現場搜集資料發現,該河道底泥重金屬污染來源主要是降雨沖刷河岸土壤導致污染物入河并沉積。而河道岸邊土壤污染主要是由于過往河道清淤后底泥的堆放造成的。

3.2 河流底泥污染處理方案

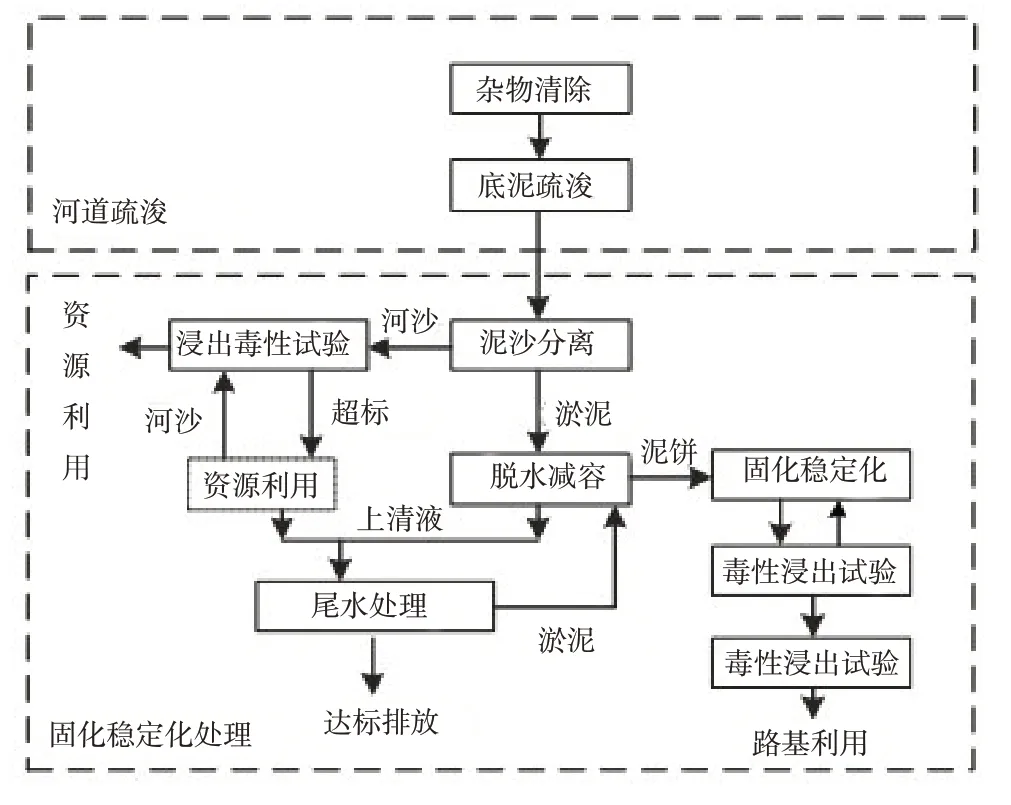

結合該河流底泥污染特征,結合上述底泥污染處理技術,筆者提出異位固化穩定化底泥污染處理方案,具體處理工藝流程如圖1所示。

圖1 底泥污染處理工藝流程

本案例淋洗后的底泥經檢測滿足浸出毒性標準,主要用于河岸慢行道路路基建設,最大限度地實現底泥資源化利用。處理后底泥性質穩定,長期堆放也不會產生有毒有害物質,而且土體抗壓穩定性好。該方案具有效果好、效率高、成本低等優點,值得推廣應用。

4 結語

完整的水體環境包括上覆水、底泥以及周圍的各種環境條件,底泥作為河流生態系統的重要組成部分,與上覆水進行物質交換,其污染物容易釋放到水體中形成二次污染。底泥的污染狀況對河流水環境質量有著極大的影響,因此,需結合各地的河流底泥污染特征,制定河流底泥污染處理方案,提高治理效果,保證河流水環境質量。