新時代中國在聯合國安理會投票行為分析

陶遠城 王中偉 李書煒

[摘要] 2021年是中國恢復聯合國合法席位50周年。回望歷史,中國作為聯合國安理會常任理事國之一,積極參與各類國際事務,呼吁各國和平解決爭端,在促進國際社會發展、推動聯合國機構改革和維護世界和平與安全等方面發揮了巨大作用。特別是黨的十八以來,伴隨大國外交的深入開展,中國作為負責任大國的地位和責任日益彰顯,中國特色大國外交宏偉藍圖拉開了序幕,并取得重大進展。通過對2013—2020年中國在聯合國安理會決議草案投票統計,分析投票背后的原因及演進,對研究中國外交理念和聯合國政策具有重要意義。

[關鍵詞]安理會;否決票;大國外交;敘利亞

[作者簡介]陶遠城(1991-),山東省德州市人,山東交通學院,講師,研究方向:國際政治與國家關系。王中偉(1978-),山東省濰坊市人,山東政法學院,講師,研究方向:馬克思主義中國化。李書煒(1993-),山東省濟南市人,山東高速路橋國際工程有限公司,黨建組織員,研究方向:黨務。

[基金項目]本文系山東省社會科學規劃研究項目“心理契約視角下高校培育和踐行社會主義核心價值觀長效機制研究”(項目編號:16CKSJ17);2020年山東省社會科學普及應用研究項目“齊魯優秀傳統文化融入社會主義核心價值觀普及模式創新研究”(項目編號:2020-SKZZ-29);山東省高校人文社會科學課題“基于SWOT分析的新媒體環境下高校大學生社會主義核心價值觀的培育研究”(項目編號:J16WA28)的階段性研究成果。

[中圖分類號] D822[文獻標識碼] A[文章編號] 1006-8031(2021)08-0040-04

2012年11月,黨的十八大報告中指出:“中國堅持在和平共處五項原則基礎上全面發展同各國的友好合作。我們將改善和發展同發達國家關系,拓展合作領域,妥善處理分歧,推動建立長期穩定健康發展的新型大國關系。”進入新時代,以習近平同志為核心的黨中央在保持原有改革開放政策的連續性和穩定性基礎上,不斷統籌國內國際兩個大局,深化外交理論和實踐創新,開展全方位、多層次外交,推動中美、中俄、中歐等大國關系的發展,不斷強調聯合國安理會在國際事務中的地位和作用,成功走出一條中國特色的大國外交之路。伴隨著中國特色大國外交實踐、全方位外交圖景的展開,以及國際影響力的逐步提高,作為聯合國安理會常任理事國之一的中國,是否在安理會會議中更為明確表達自己的態度?中俄、中美大國投票是否趨同?中國在聯合國投票的趨勢是怎樣的?為此,筆者力圖通過統計2013—2020年五大常任理事國在歷次決議草案中的投票,分析中國的投票結構變化,進而揭示投票的內在規律,對于深入研究中國的聯合國政策具有非常重要的意義。

一、五大常任理事國投票情況

在聯合國安理會的決議案表決中,共有三種投票方式,即贊成票、反對票和棄權票。根據《聯合國憲章》,每一個(非爭端沖突)安理會成員國都有投票權,在非程序性決議案中,安理會15個理事國中必須有9票以上贊成,且5個常任理事國沒有一張反對票,該項決議案才能通過,由此可見常任理事國的投票情況尤為重要。2013—2020年,聯合國安理會會議主要針對維和行動、常年報告、特殊報告,特別是地區爭端的調查和調解等。為了更為清晰地了解五大常任理事國的投票情況,筆者依據聯合國歷次開會記錄,將其投票情況進行整理。①在2013—2020年間,安理會五大常任理事國共投出否決票57張,其中俄羅斯20張、美國12張、中國9張,英國和法國各8張;棄權票共102張,其中俄羅斯48張、中國37張、英國8張、法國5張、美國4張。

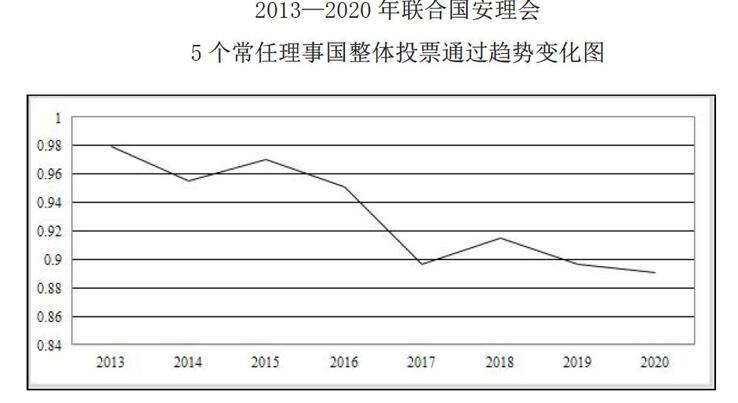

在510項決議案中,共通過475項決議,其中2013年通過率為97.9%,2014年為95.5%,2015年為97.0%,2016年為95.1%,2017年為89.7%,2018年為91.5%,2019年為89.7%,2020年為89.1%,協商一致率整體呈現下降趨勢(見下圖)。

在所有的投票中發現,中俄美三國在聯合國中的棄權票和反對票,是導致整體投票一致率下降的重要原因。為了更為清晰地了解中國投票情況及投票原因,筆者將中國在聯合國安理會投票作為研究重點。

二、中國投票統計描述

2013—2020年,中國在安理會共投贊成票464張,否決票9張,棄權票37張。在8年中,贊成率分別為100%、96.97%、95.45%、92.59%、89.71%、83.05%、87.93%和82.81%,贊成率呈現出整體遞減趨勢;棄權票在逐年增加;否決票也有上漲趨勢。研究中國在安理會投票,主要看其棄權票和否決票。

(一)棄權票

棄權票涉及烏克蘭、蘇丹、敘利亞等國家和地區。

1、烏克蘭危機。外部的干預是導致烏克蘭局勢進一步惡化的重要原因,提出法律和秩序框架內的對話和談判才是解決危機的關鍵所在。中國呼吁各方應從維護烏克蘭的根本利益出發,保持冷靜以避免事件緊張的升級,舉行會議商討決議草案。

2、小武器。在磋商過程中,未聽取非洲成員國安哥拉、乍得和尼日利亞關于“停止向非國家行為體提供小武器和輕武器”的意見和建議,而非國家行為體正是許多恐怖主義和武裝沖突的主要推行者,決議中并未得到充分反映。

3、波黑局勢。決議草案將事件的全部責任歸咎于沖突的一方,忽視了局勢的復雜性,盲目通過將得到適得其反的結果,并加劇該地區的緊張,俄羅斯、安哥拉、尼日利亞和委內瑞拉國家代表表達了自己的擔憂。鑒于草案與推動地區和解的精神不符,且存在重大分歧,中國投棄權票。

4、馬航事件。針對2014年馬航MH-17航班墜落事件,安理會曾在第2166號決議中提出對事件進行全面而徹底的調查,但在2015年決議草案S/2015/562的磋商過程中,各國在設立刑事法庭方面產生了分歧,強行推動表決不利于安理會成員國的團結,更不利于事件真相的查明,不利于撫慰MH-17航班墜毀遇難者家屬的悲痛。基于以上原因,中國在此草案中投棄權票。

5、布隆迪形勢。中國支持聯合國安理會、非盟和東部非洲共同體所作出的努力,但決議內容,特別是關于部署維和行動和政治特派團部分,應當爭取布隆迪當事國的同意,充分尊重布隆迪主權、獨立和領土完整,在此基礎上,才能尋求正確的解決方案;但決議并未明確體現這些內容。

6、蘇丹報告。2016年8月12日,安理會第2304(2016)決議中提出建立區域保護部隊,但并未就具體問題與蘇丹過渡政府進行充分協商以征得政府同意,不利于執行“沖突解決協定”的推進。中國在有爭議的S/2016/1085號決議草案中,與俄羅斯等8個國家共同行使棄權票,主張慎用制裁手段,不贊成利用制裁手段對發展中國家施壓,避免蘇丹局勢復雜化。

7、索馬里局勢。第2317(2016)、2385(2017)號決議中的制裁內容對于實現地區協商解決分歧、地區和平穩定發展的初衷背道而馳。中國希望各國堅持睦鄰為善的原則,重新考慮決議中的內容,采取切實措施為實現非洲地區的和平、穩定和發展發揮建設性作用。

8、海地問題。在當前海地局勢總體穩定的形勢下,聯海支助團授權應當清晰明確,重點幫助海地應對和平與安全問題,不過多涉及海地國內人權問題。安理會成員應就決議草案進行耐心磋商,不應在部分安理會成員對草案仍存在關切的情況下強行推動表決,草案未充分照顧到有關成員的合理關切。

9、中東局勢。安理會內部各成員在部分決議草案中表現出很大的分歧,有些合理關切不能被完全采納,破壞了安理會的團結,進而導致中東局勢不斷惡化。決議草案雖然包含了停火、禁止化學武器、政治解決和反恐等內容,但并未體現對敘利亞主權和領土完整的充分尊重,未體現出“敘人所有、敘人主導”的原則,中國在安理會相關幾份決議草案中投了棄權票。

10、利比亞局勢。利比亞局勢近期出現積極勢頭,總體依然敏感脆弱。中方提議授權特派團協助利比亞推進落實《2030年可持續發展議程》,其他成員國建議未來任何監督停火安排都應征得當事方同意。這些都沒有在決議中得到反映。

(二)否決票

否決票主要針對于中東地區的敘利亞問題。

關于敘利亞問題,各國提出多項決議草案付諸于投票,取得了一定的進展,比如關于銷毀敘利亞化學庫存的第2118(2013)號決議以及關于人道主義問題的第2139(2014)號決議,為致力于中東地區的和平與穩定作出了重要貢獻;但聯合國一直未能商定出有效措施來制止這場極為殘酷的戰爭,這與聯合國安理會內部的缺乏團結有著密不可分的關系。在多次投票中,有7次中國和俄羅斯投了反對票。

中東局勢。安理會一直密切關注敘利亞人道局勢,多次就此召開專門會議。解決敘利亞問題必須兼顧人道主義和反恐兩方面,必須充分尊重敘利亞主權、獨立、統一和領土完整,充分聽取敘利亞政府的意見,通過政治手段尋求敘利亞問題的全面解決方案。堅決反對選擇性地關注某些問題或將人道問題政治化。對于敘利亞問題,中國所否決草案的共同特點:不公正的政治立場,偏袒敘反對派;批評敘政府壓迫人權,借希望干涉敘事務,變相幫助敘反對派壯大力量。②

此外,關于委內瑞拉局勢,中方呼吁委內瑞拉各方在憲法和法律框架內,通過對話協商尋求政治解決方案;反對外部勢力干涉委內瑞拉內政,反對對委內瑞拉進行軍事干預。關于伊朗問題,美國單方面退出伊朗核問題全面協議,逐步恢復對伊非法單邊制裁,不斷升級對伊“極限施壓”政策,極力阻撓其他各方執行全面協議,甚至要求延長安理會對伊武器禁運,不利于維護國際核不擴散體系和維護地區和平穩定。中俄英法等國均不支持美方決議草案。

從否決票的統計中,2014年1次、2016年1次,2017年1次,2019年3次,2020年3次,否決票呈上漲趨勢,同時也說明國際問題愈來愈復雜,中美俄博弈更加激烈;中東關系仍然是各方關注的焦點。在各類國際重大事務中,中俄兩國的態度和投票具有很強的趨同性。

三、中國投票的深層原因

在過去的50年中,中國與聯合國的關系走過了曲折的歷程,在這一過程中,中國逐漸意識到聯合國的重要性并投身于各項國際事務的斡旋和處理中。面對當今世界上全球性問題不斷增多、地區沖突此起彼伏,作為聯合國安理會常任理事國的中國廣泛參與聯合國經濟、政治領域的各項活動,審慎對待并提出解決或改革的對策和方案,且在各項決議草案中靈活運用投票權表達自己的原則和立場。2013—2020年中國在歷次決議草案的投票,均為中國在分析國內外復雜局勢,充分結合中國自身發展的情況下的決策,有力地回應了美國學者關于“中國在安理會中對一系列問題表示原則反對……中國則多采取棄權的方式表示反對立場”③的質疑。

(一)國際局勢復雜多變

2013年以來,世界總體局勢平穩,但傳統安全威脅依然存在,局部地區沖突此起彼伏、熱點問題錯綜復雜。由于國際金融危機的影響,歐元區經濟增速明顯降低,內部分化問題嚴重,部分國家失業率居高不下,希臘、西班牙等國因債務危機財政赤字不斷攀升,歐洲貿易保護主義抬頭。中東地區敘利亞局勢、巴以沖突和伊朗核問題等短時期內并沒有解決的可能,特別是2017年初美國總統換屆選舉,特朗普上臺以來,中東地區地緣政治格局發生急劇變化,局部性動蕩和緊張在地區蔓延,對世界和平、發展與穩定造成了嚴重的沖擊。另一方面,美國在高度“關注”中東局勢的同時,將目光鎖定在近幾年發展勢頭較好的亞太地區,提出“亞太再平衡戰略”,加強對本地區的政治、軍事等資源傾斜,與其盟友伙伴建立合作組織,增強自身對亞太局勢的控制。受“再平衡”戰略的鼓舞,美日韓三國頻頻軍演,規模不斷擴大,旨在震懾朝鮮,加劇了東亞地區的緊張局勢;中國南海的邊界也受到威脅,日本、菲律賓、越南等國聯合沖擊中國領土領海的底線,中國面臨著嚴峻的壓力和挑戰。國際局勢發生著深刻而復雜的變化,世界和平與發展依然任重而道遠。

(二)全方位立體化外交

近幾年來,隨著綜合實力的不斷提升、經濟的迅猛發展,中國已躍居為世界第二大經濟體。如何打消世界各國對中國崛起與發展的疑慮和猜疑,如何更好地闡述中國的發展目標和中國夢的含義,是擺在新一屆領導人面前的重要課題。新時期,黨和國家領導人在總結發展經驗的基礎上,審時度勢,針對當前國際新問題、新情況提出一系列新的外交方針和重要思想。習近平指出:“中國秉持共商共建共享的全球治理觀,倡導國際關系民主化,堅持國家不分大小、強弱、貧富一律平等,支持聯合國發揮積極作用,支持擴大發展中國家在國際事務中的代表性和發言權。中國將繼續發揮負責任大國作用,積極參與全球治理體系改革和建設,不斷貢獻中國智慧和力量。”④第一,中國作為聯合國的發起國和創始國之一,自加入聯合國以來,經歷了由“體系反對者”“體系的改革者”到“體系的維護者”的角色轉換。⑤中國始終奉行聯合國的宗旨和原則,秉承堅持和平發展、合作共贏的外交理念,支持聯合國在維護世界和平與安全方面做出的各項工作。2014年5月19日,習近平在會見聯合國秘書長潘基文時指出:“世界上熱點問題不少,按下葫蘆起了瓢。解決這些問題要既得理又得法,一味示強施壓不行,外部武力干預更要不得,政治解決是唯一出路。聯合國要高舉這面旗幟。”⑥中國支持聯合國通過機構改革進行不斷自我發展和完善,并提出了許多建設性的意見和建議,贏得了國際社會的廣泛贊譽。第二,大國是國際社會的重要一極,是國際政治走向的決定力量。隨著經濟全球化的不斷深入,各國相互依賴程度不斷加深,對此中國注重構建新型大國關系,擱置爭議,加強與美國、俄羅斯、歐盟等國家的合作,增強相互之間的理解與信任,強化溝通交流,共同應對各類威脅和挑戰。特別是中俄關系,習近平指出:“兩國關系風雨兼程、砥礪前行,成為互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高的一對大國關系。”第三,通過“一帶一路”建設加強與發展中國家,特別是周邊國家的關系,深化傳統友誼和團結協作,維護其主權、領土完整及利益。中國順應時代前進潮流,始終不渝走和平發展、互利共贏的發展道路,攜手世界各國人民共同打造人類命運共同體,走出了一條獨具中國特色的全方位立體化外交之路,努力開創大國外交新局面。

(三)文化的繼承與發展

2014年,習近平在紀念孔子誕辰2565周年國際研討會上指出:“中國人民的理想和奮斗,中國人民的價值觀和精神世界,是始終深深根植于中國優秀傳統文化沃土之中的,同時又是隨著歷史和時代前進而不斷與日俱新、與時俱進的。”千百年來,以仁、禮、信等為主要思想的孔孟文化經久不衰,已建立穩定的思維框架和道德文化體系,長期根植于中國優秀傳統文化及每一個中華兒女的心中,具有深厚的民族文化認同凝聚力和向心力,對維護民族團結和國家統一發揮了重要作用。“以和為貴”“天下大同”“睦鄰友邦”等優秀傳統文化時時刻刻影響著中華民族的思維方式和行為方式。在國際舞臺上,中國始終堅持走和平發展的道路,堅持“和而不同”“化干戈為玉帛”等理念,堅持互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的五項基本原則,走出了一條獨立自主的和平發展道路:秉持開放包容的精神,發展與大國之間的關系,努力實現“合作共贏”;重視發展與發展中國家的關系,實現“平等互利、共同發展”;處理國家沖突和地區沖突時主張“對話協商、和平談判”,不斷擴大共同利益匯合點,推動各國“共同發展、共同進步”,努力實現世界各國的“互利共贏”。維護和平、兼顧利益、求同存異等外交理念,都體現了中華優秀文化深厚的歷史淵源。

(四)歷史的教訓和洗禮

中國近代史,是一部飽受列強欺凌侵略的歷史。從1840年鴉片戰爭開始,帝國主義列強不斷發動對中國的侵略戰爭,簽訂了一系列不平等條約,中國一步步淪為半殖民地半封建社會,中華民族陷入苦難深重和極度屈辱的深淵。面對民族危機的不斷加劇,無數志士仁人奮起反抗,進行了頑強的斗爭,表現出強烈的捍衛國家主權、民族尊嚴的堅強決心和斗爭精神。直到1949年新中國成立,在中國共產黨的領導下,中國人民從此站了起來,成為了國家的主人。

中東地區一直戰火不斷、民不聊生,阿富汗、伊拉克、利比亞戰爭,造成了巨大的財產損失,給人類帶來了深重的災難。從苦難走出來的中華民族深知現在的和平、幸福生活來之不易,深知處于戰火和動亂中人民的苦難,在始終致力于本國社會主義現代化建設,實現了一個又一個歷史性飛躍的同時,致力于維護其他國家主權和領土完整,維護世界和平,反對霸權主義和強權政治,不干涉別國內政,嚴禁戰火重新復制利比亞模式,贏得了國際社會的廣泛贊譽。

四、總結與展望

隨著經濟發展,綜合國力的不斷提升,中國的出鏡率越來越高,不斷以大國身份出席各類活動、參與各類合作。由此很多人開始擔心中國的“崛起”,開始戴有色眼鏡看中國,將“發展”同“威脅”畫等號;也有些人認為中國在國際社會特別是聯合國事務中,始終持觀望態度,不敢表達意見,不敢據理力爭,在國際事務中“免費搭乘”。通過對2013—2020年中國在安理會決議草案中的投票統計分析發現,中國始終堅持聯合國憲章的宗旨和原則,近幾年來愈來愈明確大國地位和責任,在各類干涉國家內政、主權的決議草案中,充分表達了自己的意見和建議,特別針對隨意援引憲章內容而采取制裁的行為,在表決中明確自己的原則和立場、敢于投否決票,反對任何挑戰聯合國權威的行為,充分體現了負責任大國反對霸權主義、強權政治的決心和勇氣,加強了聯合國的作用,維護了世界的和平與安全。

面對霸權主義和強權政治依然存在,局部沖突和熱點問題此起彼伏,各類恐怖主義、宗教勢力威脅人類安全等問題,從世界政治邊緣逐漸走向中心的中國將積極參與重大全球和地區事務,深化在國際事務中的話語權,努力整合系統的大國外交理論,構建全方位、寬領域、多層次外交體系,打造“人類命運共同體”,彰顯負責任大國的視野和胸懷。

[注釋]

①數據根據聯合國官網歷次會議記錄及U.S.Department of State官網中Voting Practices in the United Nations 2013-2020中關于聯合國安理會部分資料整理.詳見https://www.un.org/securitycouncil/zh/content/meetings-records和https://www.un.org/securitycouncil/zh/content/veto網站.

②汪學磊.熱點外交的“中國方式”:敘利亞問題中國話語研究[D].浙江大學,2017年博士學位論文.

③[美]伊莉莎白·埃克諾米,米歇爾·奧克森伯格.中國參與世界[M].華宏勛等譯.新華出版社,2000年版:第65頁.

④中共中央宣傳部.習近平新時代中國特色社會主義思想三十講[M].學習出版社,第295頁.

⑤江憶恩.美國學者關于中國與國際組織關系研究概述[J].世界經濟與政治,200(8):52.

⑥習近平.習近平談治國理政[M].外文出版社,2015年版:第251頁.