張載讀書周原稽考

田富強

(西安文理學院 西安經濟社會發展研究中心,西安 710065)

一、問題的提出

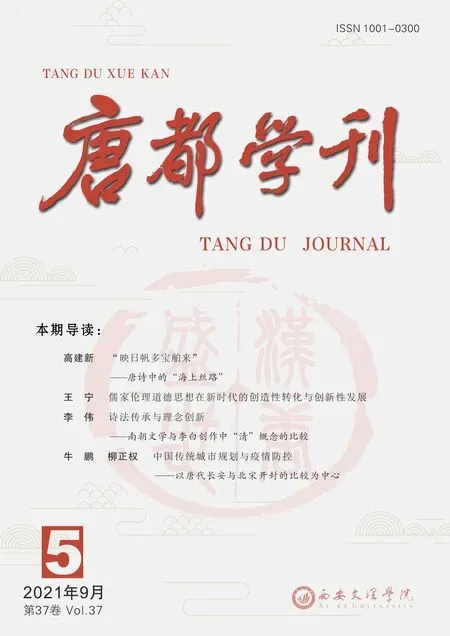

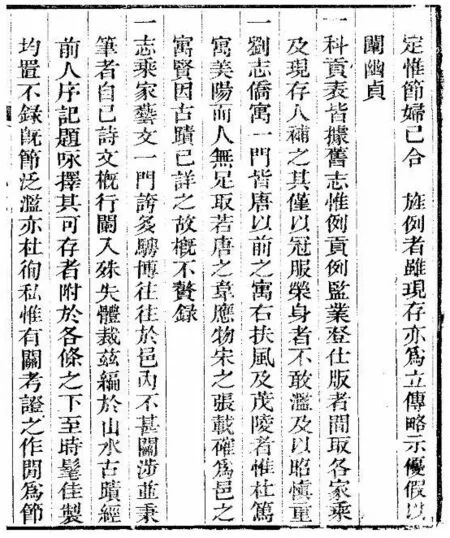

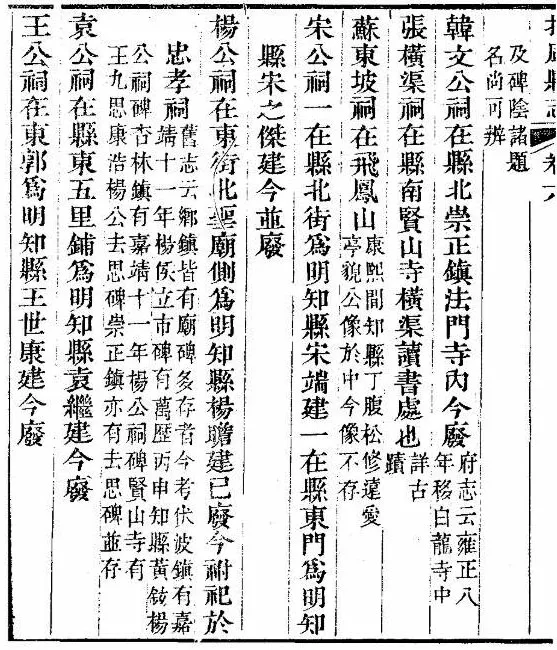

張載關學思想獨具特色,與其直承周文化之源緊密相關。《宋史·張載傳》有張載“訪諸釋老”[1]4的記載,嘉慶《扶風縣志》稱“張載確為邑之寓賢”(見圖1)“張橫渠祠在縣南賢山寺,橫渠讀書處也”(見圖2)“午井,相傳宋張橫渠行井田處”“(賢)山之北曰午井,皆因張子讀書此山時習井田而名”(見圖3)[注]參見宋世犖修,吳鵬翱,王樹棠纂《扶風縣志》,清嘉慶二十四年(1819)刻本。,賢山寺曾有張橫渠祠等建筑遺跡,賢山寺附近南官村民至今相傳張載讀書該寺,據此提出張載曾在扶風縣賢山寺讀書,直接受到周文化的熏染。

圖1 嘉慶《扶風縣志》記載之一

圖2 嘉慶《扶風縣志》記載之二

圖3 嘉慶《扶風縣志》記載之三

賢山寺在陜西省扶風縣南7.5千米,處于午井鎮南官村以南數里的黃土臺塬南緣,據史念海先生的研究,此地為周原南緣,史先生在《周原的變遷》中說:“現在的周原已經相當狹小,只是在岐山和扶風兩縣之間。始見于文獻記載的周原確實是很大的,包括現在的鳳翔、岐山、扶風、武功四縣的大部分,兼有寶雞、眉縣、乾縣、永壽四縣的小部分。東西延袤七十余公里,南北寬達二十余公里,順著南側的渭水成為西北東南走向。”[2](見圖4)周原是周文化發祥地和周禮與青銅器之鄉,張載在周原讀書,為分析張載與周文化及周原的關系、周文化對張載思想與治學的影響提供了借鑒。

呂大臨《橫渠先生行狀》分析了張載治學的經歷:

先生(張載)始就外傅,志氣不群,知虔奉父命,守不可奪,涪州器之。少孤自立,無所不學。與邠人焦寅游,寅喜談兵,先生說其言。當康定用兵時,年十八,慨然以功名自許,上書謁范文正公。公一見知其遠器,欲成就之,乃責之曰:“儒者自有名教,何事于兵!”因勸讀《中庸》。先生讀其書,雖愛之,猶未以為足也,于是又訪諸釋、老之書,累年盡究其說,知無所得,反而求之六經。嘉祐初,見洛陽程伯淳、正叔昆弟于京師,共語道學之要,先生煥然自信曰:“吾道自足,何事旁求!”乃盡棄異學,淳如也。間起從仕,日益久,學益明。[1]1

《宋史》記載與此相同,張載治學經歷為“就外傅—事兵—讀《中庸》—盡究釋老—反求六經”[1]4。

圖4 周原地區略圖資料來源:史念海《周原的變遷》,載于《陜西師范大學學報》哲學社會科學版1976年第3期。

二、四項證據證實張載讀書周原

《宋史·張載傳》《橫渠先生行狀》《張橫渠先生傳》及《獻公張橫渠先生載傳》[注]參見張載著,林樂昌編校的《張子全書》,西北大學出版社2014年版,第455—465頁。等早期史料未見“張載讀書周原”的記載。戴震說:“據于孤證,……未至十分之見也。”[3]梁啟超說:“孤證不為定說。”[4]為證實張載讀書周原,現提出四條證據。

其一,《宋史》。《宋史·張載傳》曰:“又訪諸釋、老,累年究極其說”[1]4。《橫渠先生行狀》云:“于是又訪諸釋、老之書,累年盡究其說”[1]1。兩處均說張載“訪諸釋、老”,為確定張載讀書周原提供依據。

其二,《扶風縣志》。嘉慶《扶風縣志》兩處提到張載讀書周原:“張橫渠祠在縣南賢山寺,橫渠讀書處也。”(見圖2)“(賢)山之北曰午井,皆因張子讀書此山時習井田而名”(見圖3)[注]參見宋世犖修,吳鵬翱,王樹棠纂《扶風縣志》,清嘉慶二十四年(1819)刻本。,“午井,相傳宋張橫渠行井田處”(見圖3),縣志可以保存正史未記載的史料。儒釋對立背景下,縣志編者將關學宗師與寺院無故聯系在一起的可能性較小。張載讀書賢山寺必有所本。

其三,張橫渠祠。《扶風縣志》記載的張橫渠祠1958年被毀;釋家叢林建設儒學祠殿說明張載確曾在此讀書;如若不然,周原本地有聲名更彰的先賢,賢山寺完全可借本地名人招徠香客。

其四,村民口述史。歷史時期,村民文化水平不高,以口頭方式保存史料,南官村距離賢山寺最近,村民至今口耳相傳張載讀書賢山寺。賢山寺與橫渠鎮直線距離約20千米,當時渭河天塹阻隔,兩地交通不便,至今交往極少。如果張載未曾入寺讀書,南官村民無從了解他;再者,南官村民與張載無利益關聯,故無編造張載讀書賢山寺的動機。

正史、地方志、歷史遺跡與口述史料等四重證據相互印證,如合符契,證實“張載曾經讀書周原”。信息來源獨立,觀點一致。賢山寺是“盡究釋老”的最佳處所,地方志、建筑遺跡與村民口述史料都認為張載讀書賢山寺,印證了正史《宋史·張載傳》“又訪諸釋老,累年究極其說”[1]4的記載。

三、張載讀書周原與以下史實相互印證

其一,關學卓爾不群。讀書周原是張載直接繼承周文化的契機,張載關學卓爾不群,與他在周原耳濡目染、身體力行、接續周文化的源頭活水有關。張載不僅從孔子儒學獲得思想資源,還秉承周文化正脈,周文化的影響有助于成就關學的博大精深[5]。“橫渠四句”超邁古賢,具有永恒魅力。讀書周原使張載關學與孔子儒學具有同源同宗的關系[6]。

其二,張載推崇周禮。張載“以禮為教”[7],他對周禮的高度推崇值得注意。周禮思想是周文化的重要組成部分,與周原地區關系緊密[8][9]。周禮在周原地區至今尚有留存,周原地區的婚喪禮儀仍然有周禮的深刻影響。張載在周原讀書,周禮對其具有較大影響。

其三,張載試行井田。張載曾經擬在周原試行井田。張載是否試行井田存在爭議。《橫渠先生行狀》曰:“正經界,……,此皆有志未就”。《宋史·張載傳》云:“又議定井田、宅里、發斂、學校之法,皆欲條理成書,使可舉而措諸事業”。馮從吾《關學編》《張橫渠先生傳》載:“方欲與學者買田一方,畫為數井,……,有志未就而卒”。黃宗羲原著、全祖望補修《宋元學案》《橫渠學案》《獻公張橫渠先生載傳》上記載:“與學者將買田一方,畫為數井,以推明先王之遺法,未就而卒”[注]參見張載著,林樂昌編校的《張子全書》,西北大學出版社,2014年版,第455—465頁。。張載晚年做好試行井田準備,天不假年,功虧一簣。張載試行井田的地區中,橫渠鎮在唐代得名,長安縣子午鎮位于子午棧道北端得名;只有午井鎮因張載試行井田得名:“(賢)山之北曰午井,皆因張子讀書此山時習井田而名”[注]參見宋世犖修,吳鵬翱,王樹棠纂《扶風縣志》,清嘉慶二十四年(1819)刻本。,鎮處縣城南,南為午。張載讀書周原,為在賢山寺附近試行井田提供條件。該寺地處黃土臺塬過渡到關中平原的坡、溝、坳地,附近地廣人稀。張載在周原讀書與試行井田存在關系,周原在西周曾有井田[10],對張載恢復井田的想法產生影響。可見,井田思想體現了張載與周文化一脈相承。

其四,張載“盡究釋老”。“盡究釋老”是張載治學的關鍵環節,也是其思想升華的必要歷練,拓展了關學的理論空間。“猶未以為足”是張載“讀《中庸》”后轉變治學方向的動機。如果張載早年入寺讀書,寺院環境給他轉變治學方向提供了契機;他在“猶未以為足”后“盡究釋老”,水到渠成。

其五,張載“盡棄異學”。張載在周原讀書,直接受到周文化的影響。周原始見《詩經·大雅·綿》:“周原膴膴,堇荼如飴”[11],是周人與周文化發祥地,至今仍然可在周原感受到周文化的影響。張載生活時代,周原的周文化氛圍更濃。張載入寺苦讀期間,深受周原的周文化影響,周文化喚醒張載的儒學基因,促使他“知無所得”后“盡棄異學”。他從釋老轉向儒學的動機是“知無所得”,周文化的浸染不容忽視。黃百家在給《獻公張橫渠先生載傳》加的按語說:“先生少喜談兵,本跅弛豪縱之士,初受裁于范文正,遂幡然知性命之求,又出入于佛、老者累年。繼切磋于二程子,得歸吾道之正”[12]。黃百家把張載“得歸吾道之正”的原因歸結為“切磋于二程子”,但據《橫渠先生行狀》,張載“訪諸釋、老之書,累年盡究其說,知無所得,反而求之六經”后,才于“嘉祐初,見洛陽程伯淳、正叔昆弟于京師,共語道學之要”,見二程之前張載已歸儒并達“吾道自足,何事旁求”境界,“切磋于二程子”是他“盡棄異學”的原因,不是他從釋老轉向儒學的原因。張載毅然回歸儒學,與他在周原受到的周文化影響有關。西周思想為孔子提供了世界觀、政治哲學與倫理德行基礎[13]。張載自幼接受儒學啟蒙,“盡究釋老”后,親身體驗了周原地區的周文化,激發了他開拓傳統儒學思想體系的潛質。

四、小結

通過上面四條直接論據和五條間接論據,可以推定張載讀書周原基本可信。張載關學獨樹一幟,與周文化的直接影響有關,周文化直接影響張載的契機是他在周原的寓居讀書生活。根據正史、地方志、歷史遺跡與口述史料,佐證張載在周原讀書,加深了對張載與周文化關系的認知。

其一,周原是張載立命之地。周原與橫渠鎮,對張載具有同等重要的影響。張載在橫渠鎮與周原居住時間最長,橫渠鎮是他安頓身心之地,也是他久居及其與父親安葬之地。據《張載年譜》,張載住地及年限為:長安6年(出生地、1—3歲隨父生活地、35—36歲與47歲講學地)、大梁10年(祖籍、4—10歲隨父生活地、37歲講學地、50歲與58歲出仕地)、涪州5年(11—15歲隨父生活地)、橫渠鎮13年(父葬地、15—21歲與51—57歲生活地、張載安葬地)、延州(21歲見范仲淹處)、周原13年(22—34歲讀書地)、慶州(23歲游歷地)、祁州9年(38—46歲出仕地)、渭州2年(48—49歲出仕地)[1]6-101。張載四海為家[14],有說張載是“汴人”(據張載《慶州大順城記》)、“大梁人”(據《橫渠先生行狀》)、還有說是“長安人”(據《宋史·張載傳》)、“鳳翔人”(據明周汝登《圣學宗傳》)、“眉人”(據明趙廷瑞修嘉靖《陜西通志》)[1]7-8等不同觀點。張載在周原成就學問,周原對張載學術成就影響很大,是其立命之地。張載入寺經年,“盡究釋老”“盡棄所學”,成就關學宗師,在中國文化史上具有深遠意義[15]。周原是張載的第二故鄉。呂大均《行狀略》稱張載“扶風張先生”[1],顧祖禹《讀史方輿紀要》卷55《陜西四》“鳳翔府”歷史沿革記載:“宋仍曰鳳翔府,亦曰扶風郡鳳翔軍節度”[16],鳳翔府也稱扶風郡鳳翔軍節度[1]7-8,即張載是扶風郡橫渠鎮人。周原是張載的精神故鄉,他曾在扶風縣讀書多年,因此《扶風縣志》說他是“寓賢”。讀書周原為張載“盡究釋老”提供讀書環境,也為他直接繼承周文化提供歷史機遇。他“盡究釋老”后盡棄所學的部分原因是周文化熏染,這也促成他關注井田。

其二,張載早年在周原研習儒釋道。張載早年入寺讀書約在17歲“事于兵”后,他“與邠人焦寅”[1]1在寺觀“事于兵”的可能性不大。張載最早可能在21歲范仲淹勸他讀《中庸》[1]121后入寺讀書,最晚可能不遲于22歲“訪諸釋、老”時入寺。根據他“訪諸釋老之書,累年盡究其說”,張載在賢山寺“盡究釋老”的時間不會太短。從張載早年入寺讀書期間戲作差遣神祇之詩,可以看出此時他年紀尚輕。張載“無所不學”[1]1。因此,他入寺讀書內容可能較雜。聽從范仲淹建議讀《中庸》[1]1后,他的讀書生涯發生變化,即使入寺“盡究釋老”,他應未放棄儒家經典。張載35—36歲講學長安,大約同時離開賢山寺;他37歲中進士后,思想發生重大變化,“盡棄異學”,大約此時張載離開故鄉。張載入寺讀書期間同時照看橫渠鎮的母、弟,應未中輟操持家務。

其三,張載晚年在周原習井田。張載晚年準備試行井田,《張載年譜》將“開井田渠”系在51歲[1]129。《扶風縣志》也載“張子讀書此山時習井田”,認為讀書與習井田同時,說明張載晚年曾再入賢山寺。有文獻說張載曾講學該寺,但未指明所據文獻[17];如屬實,當在晚年習井田時。