鹽城濱海濕地土壤多環芳烴分布特征及影響因素

蔡楊 ,李偉 *,左雪燕 ,崔麗娟 ,雷茵茹 ,趙欣勝 ,翟夏杰 ,李晶 ,潘旭

1. 中國林業科學研究院濕地研究所,北京 100091;2. 濕地生態功能與恢復北京市重點實驗室,北京 100091

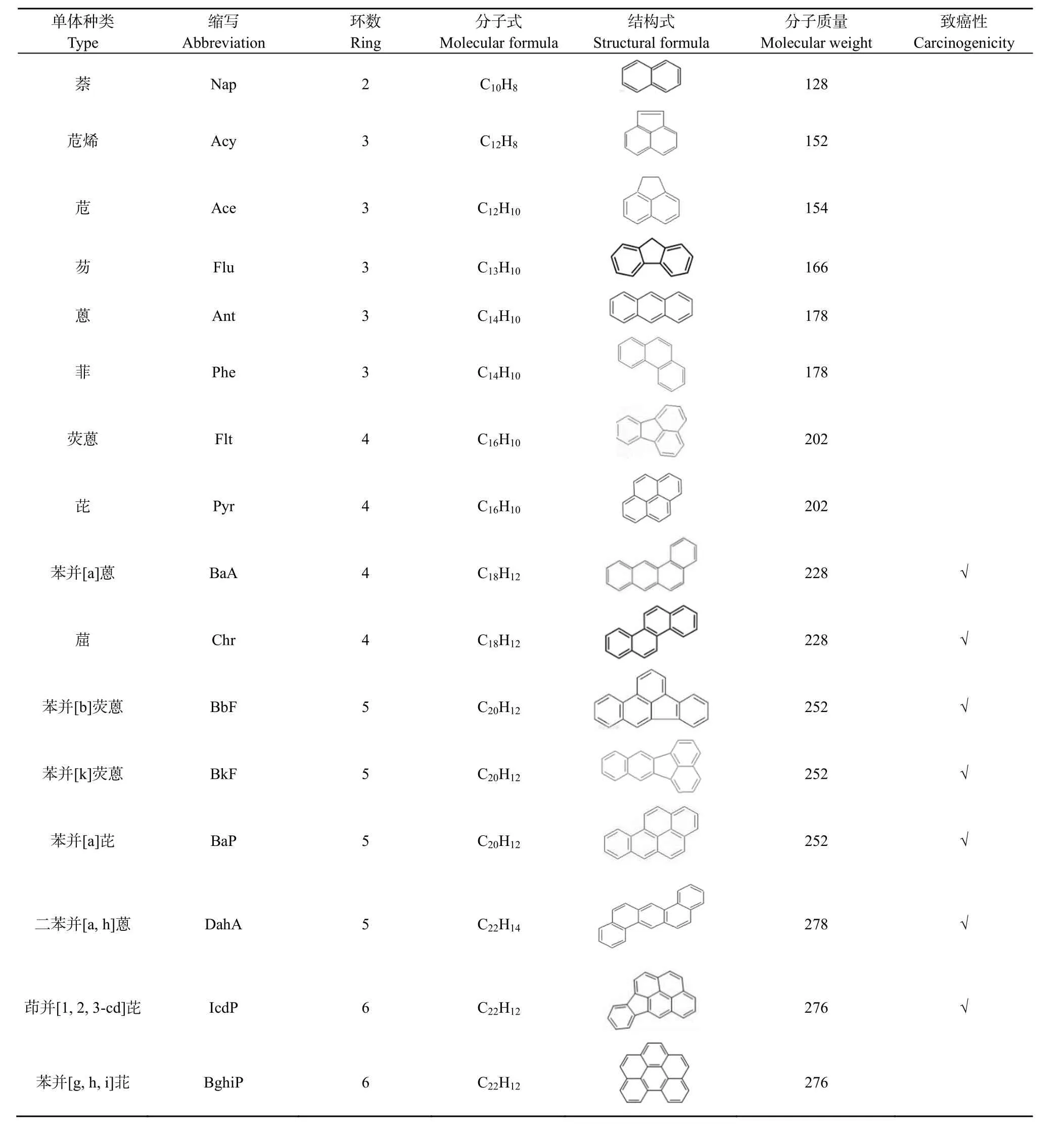

多環芳烴(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)是由兩個或兩個以上苯環構成的有機化合物,是環境中廣泛存在的一類有代表性的半持久性有機污染物(倪妮等,2016;Kannan et al.,2005)。因具有“三致”作用(致癌、致畸、致突變)和遠距離運輸的特點,已有16種PAHs(表1)被美國環境保護署(US EPA)列為“優先控制污染物”(Jeon et al.,2019),其中7種被國際癌癥研究機構(IARC)列為致癌物,苯并(a)芘被列為第一類致癌物(IARC,2010)。

表1 EPA所列16種優先控制PAHsTable 1 16 priority PAHs listed in EPA

濕地中的PAHs可以指示當前的環境條件和生態系統的累積效應,近年來受到廣泛關注(Culotta et al.,2006;孫玉川等,2014;Yang et al.,2018)。濱海濕地作為海陸交互的過渡帶,是兼具海、陸特征的生態系統類型,生態系統更復雜、水產資源更豐富,是重要的PAHs收納所,PAHs在其中的遷移轉化過程也更復雜(Jafarabadi et al.,2019)。同時,中國濱海濕地開發強度大、人口稠密等現狀也使得PAHs的存在對環境和人類的潛在威脅更大(Yang et al.,2015)。濱海濕地中的土壤和沉積物會優先吸附有較強疏水性的PAHs,成為PAHs的暫時性儲藏庫和二次污染源(Yao et al.,2016)。近年來,國內外針對濱海濕地土壤PAHs的研究主要集中于PAHs的分布特征、來源、風險評價和PAHs在土壤中的遷移轉化(Pazi et al.,2019;Zhao et al.,2019),但少有關注生物和非生物綜合環境因素與土壤PAHs互相關系的研究。

鹽城濱海濕地是亞洲大陸邊緣最大的海岸性灘涂濕地,是中國典型濱海灘涂濕地之一,分布著江蘇鹽城濕地珍禽國家級自然保護區和江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區,是生物多樣性保護的熱點區域,被譽為“東方濕地之都”(劉娜,2017)。研究區內分布有眾多國家一級保護動物和二級保護動物,聯合國教科文組織世界遺產委員會于2019年審議通過,將包括研究區在內的中國黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)列入《世界遺產名錄》,這對鹽城濱海濕地生態環境提出了更高的要求。PAHs易在生物體內富集,并通過食物鏈生物放大,進而對候鳥生存和生態系統健康產生威脅。

鑒于此,本研究對鹽城濱海濕地土壤PAHs展開研究,在分析污染現狀的基礎上,探究其來源及環境因子對PAHs分布的影響,為進一步防控和修復PAHs污染提供依據,進而為保障我國濱海濕地的生態安全提供科學參考。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

鹽城地處江蘇中部沿海,瀕臨黃海,海岸線長582 km,是太平洋西岸和亞洲大陸邊緣面積最大的海岸型濕地,屬于典型濱海濕地。本研究位于江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區實驗區(120.9°E,32.9°N),該地屬于亞熱帶和暖溫帶的過渡地帶,氣候類型以季風氣候為主,年平均氣溫介于13.7—14.8 ℃,年平均積溫達 4.60×103℃,年降水量為900—1100 mm,濕地類型屬于粉砂淤泥質灘涂濕地。研究區內有明顯的互花米草(Spartina alterniflora)、鹽地堿蓬(Suaeda salsa)、白茅(Imperata cylindrica)和海三稜藨草(Scirpus×mariqueter)植被群落分化,選擇植被生長期采集土壤樣本,有利于本研究的開展。

1.2 樣品采集

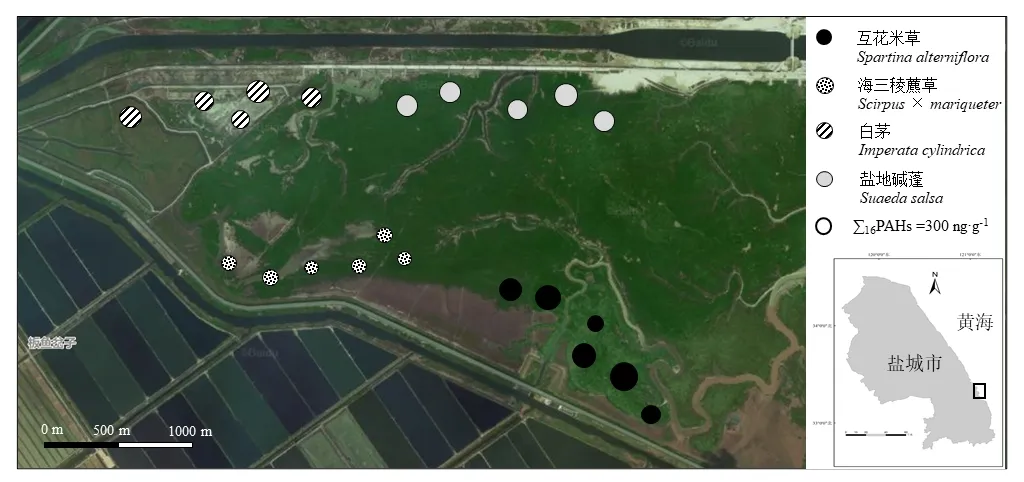

2019年8月,在江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區實驗區現有優勢植被分布的基礎上,選擇遠離公路和潮溝150 m以上區域設置樣點采集土壤樣品,其中在互花米草群落采集5個,鹽地堿蓬群落采集5個,白茅群落采集5個,海三稜藨草群落采集6個,共計土壤樣品 21個。采樣點之間的間隔大于200 m。采樣時,在每個樣點設置1 m×1 m樣方并進行群落調查,樣方內以五點采樣法采集表層(0—20 cm)土壤樣品,混勻,填滿裝實潔凈的磨口棕色玻璃瓶。在4 ℃條件下密封、避光運送至實驗室。?50 ℃凍干48 h后,等待分析。采樣區域見圖1,采樣點基本概況見表2。

圖1 采樣區域和土壤中PAHs質量分數分布圖Fig. 1 Map of the study area and distribution of PAHs contents in soil

表2 樣點植被土壤基本概況Table 2 Basic situation of vegetation and soil in sample sites

1.3 研究方法

1.3.1 土壤PAHs測定方法

土壤樣品預處理及分析方法參考《中華人民共和國國家環境保護標準H J805—2016》(環境保護部,2016)。準確稱取土壤樣品20 g,加入替代物(2-氟聯苯和對三聯苯-d14)和180 mL丙酮-正己烷混合溶劑(體積比1?1)索氏提取16 h,每小時回流5次。待萃取結束后,將萃取液在旋轉蒸發儀上濃縮至2 mL,過硅酸鎂凈化小柱進行凈化,將凈化后試液置于氮吹儀上再濃縮,加入適量內標液定容至1.0 mL。然后使用型號為Aglient 7890A-5975C的氣相色譜-質譜聯用儀(GC-MS)測定16種PAHs的質量分數,色譜柱為 HP-5MS石英毛細管色譜柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)。柱溫箱升溫程序為:70 ℃保持 2 min,以 25 ℃·min?1速率升至150 ℃,再以 3 ℃·min?1速率升至 200 ℃,最后以 8 ℃·min?1速率升至 280 ℃,保持 10 min。載氣為氦氣,流速為 1 mL·min?1,選擇全掃描(Scan)模式進行掃描。

1.3.2 質量控制

整個實驗分析過程按方法空白、空白加標、樣品平行樣進行質量保證和質量控制。每7個樣品設置1個平行樣和空白樣,所有空白樣和樣品都進行相同處理,空白樣品未檢出 PAHs,得到樣品回收率為78.5%—105%,平均回收率為91.6%,符合美國EPA標準。

1.3.3 土壤含水率測定方法

帶蓋鋁盒于 (105±5) ℃下烘干1 h,稍冷,蓋好蓋子,然后置于干燥器中冷卻后,測定帶蓋鋁盒的質量,精確至0.01 g,記數。用樣品勺將30—40 g去除石塊、樹枝等雜質的新鮮土壤轉移至已稱重的帶蓋鋁盒中,蓋上蓋子稱質量,精確至0.01 g,記數。取下蓋子,將盛有鮮土的鋁盒放入烘箱,同時放入鋁盒蓋,在 (105±5) ℃下烘干至恒質量。蓋上鋁盒蓋,置于干燥器中冷卻后,取出后立即測定帶蓋容器和烘干土壤的總質量,精確至0.01 g,記數。通過差值計算含水率。

1.3.4 土壤pH測定方法

稱取過10目(2 mm)篩的風干土10.00 g于50 mL離心管中,加入25 mL煮沸的蒸餾水,180 r·min?1振蕩 5 min,3000 r·min?1離心 2 min,用 pH計測定上清液的pH。

1.3.5 土壤有機質測定方法

重鉻酸鉀氧化-外加熱法測定。稱0.2000 g過100目(0.149 mm)篩的風干土樣,放入硬質試管中,同時做無土樣空白,向比色管中加5 mL重鉻酸鉀溶液和5 mL濃硫酸,搖勻。放入180 ℃恒溫油浴鍋中,10 min后取出自然冷卻。將冷卻后的混合物洗入250 mL三角瓶中,加入 4滴鄰菲羅啉指示劑,用 0.2 mol·L?1硫酸亞鐵銨溶液滴定至紅棕色,記錄硫酸亞鐵銨溶液用量,計算土壤中有機質的質量分數。

1.3.6 土壤粒徑測定方法

采用比重計法測定土壤粒徑。稱取過2 mm篩的風干土樣10 g(精確至0.001 g)于105 ℃烘干至恒定質量后計算土壤水分換算系數。另稱取過2 mm篩的風干土樣50 g(精確至0.01 g),根據土壤pH值加入50 mL氫氧化鈉溶液(酸性土壤)、六偏磷酸鈉溶液(堿性土壤)或草酸鈉溶液(中性土壤),加水至230 mL,置于電熱板上加熱微沸1 h。將溶液過0.25 mm孔徑洗篩洗入1000 mL量筒內,直至洗液澄清,將殘留砂粒105 ℃烘干至恒質量。攪拌懸浮液1 min,靜置1 min后放入土壤比重計,讀數記錄為<0.05 mm粒級的含量。靜置5 min、8 h后分別讀數,記錄為<0.02 mm粒級和<0.002 mm粒級的含量,同時記錄溫度用于校正。運用公式計算各粒級含量(陳麗瓊,2010),據此計算樣品中砂粒(sand)、粘粒(silt)、粉砂粒(clay)所占的百分比。

式中:

K為水分換算系數;

m0為風干土烘干后的質量,g;

m1為風干土質量。

式中:

C1為0.25—2.0 mm粒級含量;

C2為0.05粒級以下,小于某粒級含量;

m2為0.25—2.0 mm粒級烘干土質量,g;

m3為0.05粒級以下,小于某粒級的土壤比重計校正后讀數;

m為風干土質量,g。

1.3.7 數據分析

運用Excel 2019進行數據基本處理。PAHs源解析采用特征比值法和主成分分析法;PAHs單體與環境因子相關性分析采用皮爾遜(Pearson)相關分析法;PAHs總質量分數與環境因子的關系采用偏相關分析;不同植被群落覆蓋下土壤中PAHs的差異采用單因素方差分析(One-way ANOVA),P<0.01為極顯著差異,P<0.05為顯著差異;對砂粒、粘粒、粉砂粒進行主成分分析提取 PC1代表土壤粒徑(Soil grain size,SGS),使用R語言和SPSS進行主成分分析和相關性分析,運用Origin 2021繪圖。

2 結果與分析

2.1 PAHs質量分數

2019年8月采集的21個土壤樣品中,16種PAHs(∑16PAHs)的檢出率為 100%,7種致癌性 PAHs(∑7PAHs,分別為BaA、Chr、BbF、BkF、BaP、DahA和IcdP)的檢出率為100%,表明在鹽城濱海濕地表層土壤中PAHs普遍存在。土壤中∑16PAHs質量分數為 227—884 ng·g?1,平均值為 479 ng·g?1,∑7PAHs質量分數為 79.8—553 ng·g?1,均值為 286 ng·g?1。

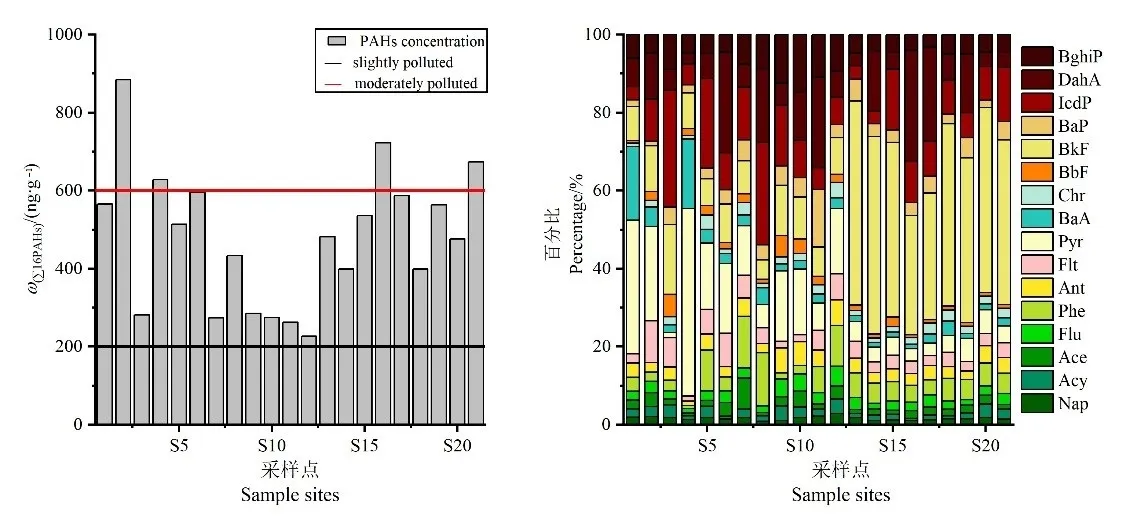

從∑16PAHs質量分數來看,各采樣點的濃度存在著較大的差異,其中 S2為∑16PAHs質量分數最高點位,而S16的∑7PAHs質量分數最高。根據土壤∑16PAHs污染分類評價系統(Maliszewska-Kordybach,1996),由EPA所列16種優先控制PAHs所引起的污染,其污染水平可分為:未污染(<200 ng·g?1)、輕度污染(200—600 ng·g?1)、中度污染(600—1000 ng·g?1)、重度污染(>1000 ng·g?1)。由此可見,鹽城濱海濕地 4個點位(S2、S4、S16和S21)的土壤處于中度污染水平,約占全部點位的1/5;其余17個點位均處于輕度污染水平。

2.2 PAHs分布特征

圖2展示了各采樣點16種PAHs單體對總質量分數的貢獻率。從圖中可見,BkF、Pyr、DahA和IcdP 4種組分的平均比例較大,且變化幅度也較大。其中,各采樣點BkF的質量分數占總質量分數的平均比例最大,為24.2%,變化范圍為6.83%—52.3%。而Nap、Acy、Ace和Flu占總質量分數的平均比例均小于5%。

圖2 各采樣點多環芳烴分布Fig. 2 Distribution of the 16 PAHs at different sampling sites

根據 PAHs單體的環數差異,本文將研究的16種PAHs分為5類:2環、3環、4環、5環和6環。其中2環和3環屬于低環,4環、5環和6環屬于高環。對采集的21個土壤樣品PAHs進行分析,結果顯示2環平均占比為1.57%,3環占16.3%,4環占22.7%,5環占41.6%,6環占17.9%。低環PAHs所占比例為 5.98%—32.5%,平均占比為 17.8%,高環PAHs所占比例為67.5%—94.0%,平均占比為82.2%。

由圖3可知,不同采樣點PAHs的環數組成存在著差異:在所有采樣點中,低環比例最高的是S7和S12點位,高環比例最高的是S4點位。總體而言,3環比例最高的有1個點位,4環比例最高的有5個點位,5環比例最高的有13個點位,6環比例最高的有2個點位。

圖3 各土壤樣品中不同環數PAHs的貢獻率Fig. 3 Contribution of different ring numbers of PAHs at different sampling sites

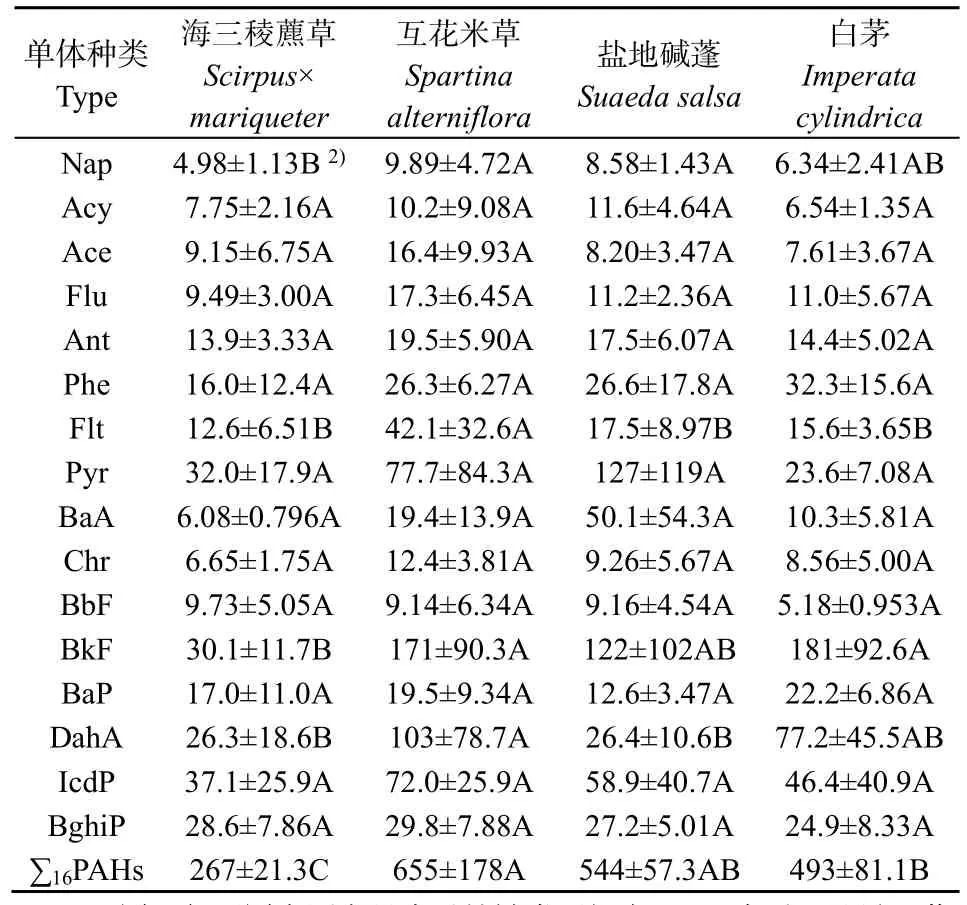

不同植被覆蓋下土壤中PAHs質量分數如表3所示。不同植被覆蓋下土壤平均PAHs總質量分數大小排序為互花米草>鹽地堿蓬>白茅>海三稜藨草,互花米草覆蓋下土壤平均PAHs總質量分數最高(655 ng·g?1),海三稜藨草最低(267 ng·g?1)。不同植被類型對土壤中 Nap、Flt、BkF、DahA 及PAHs總質量分數分布存在顯著差異。具體而言,Nap在海三稜藨草覆蓋土壤中的質量分數顯著低于互花米草和鹽地堿蓬,但與白茅覆蓋下土壤中Nap的質量分數差異不顯著;互花米草覆蓋土壤中 Flt的質量分數顯著高于其他3種植被;互花米草和白茅覆蓋土壤中BkF的質量分數差異不顯著,但兩者都明顯高于海三稜藨草;DahA在互花米草覆蓋下土壤中的質量分數顯著高于海三稜藨草和鹽地堿蓬;海三稜藨草、互花米草和白茅覆蓋下土壤中PAHs的總質量分數呈現顯著差異,但互花米草和鹽地堿蓬、白茅和鹽地堿蓬覆蓋下的土壤中 PAHs的總質量分數差異不顯著。

表3 不同植被覆蓋下土壤中PAHs質量分數1)Table 3 PAHs concentration in soil under different vegetation cover

2.3 PAHs來源解析

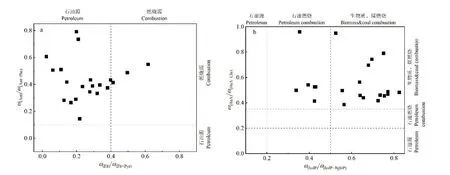

2.3.1 特征比值法

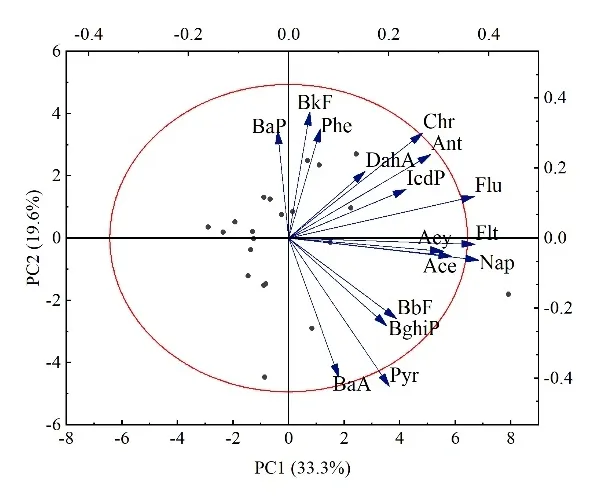

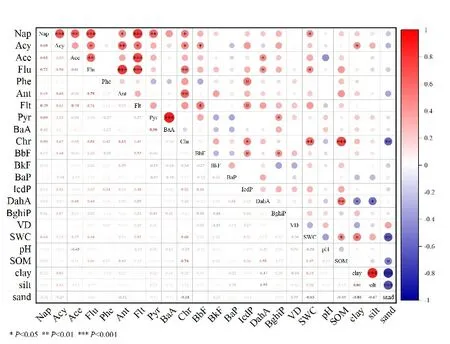

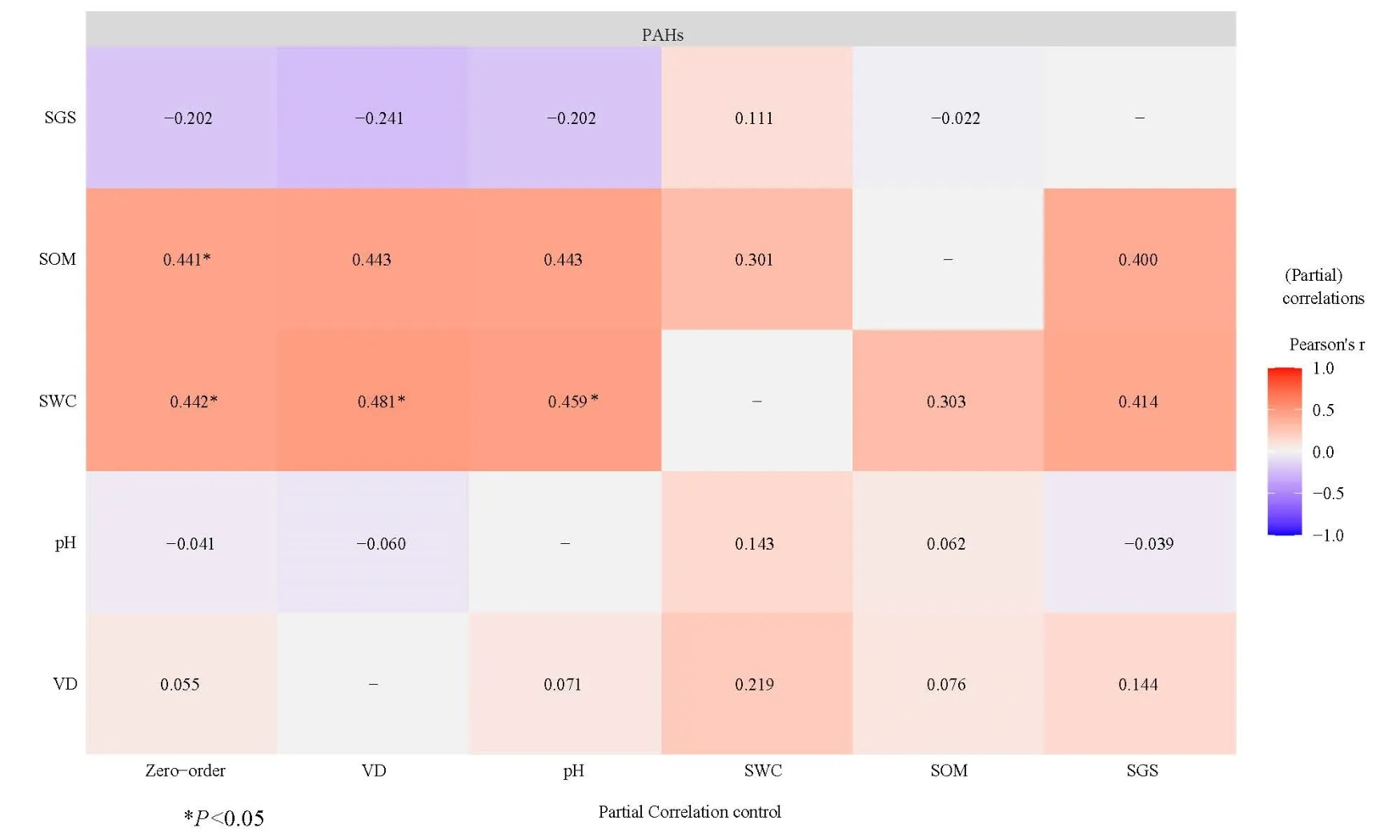

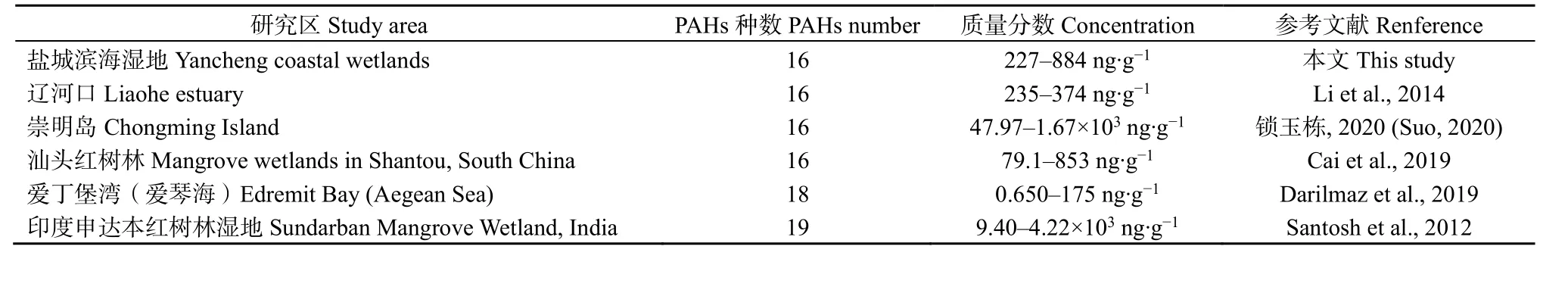

特征比值法作為一種定性的方法,常被用來直觀呈現PAHs的來源(Cai et al.,2019)。16種PAHs中存在著5組同分異構體:Ant和Phe(摩爾質量178 g·mol?1),Flt和 Pyr(202 g·mol?1),BaA 和 Chr(228 g·mol?1),BbF、BkF 和 BaP(252 g·mol?1),IcdP和 BghiP(276 g·mol?1)。本文依據 Yunker(2002)對異構體比值判定的結論,選用 Ant/(Ant+Phe)、Flt/(Flt+Pyr)、BaA/(BaA+Chr)和 IcdP/(IcdP+BghiP) 4組比值對土壤中 PAHs進行污染源解析。Ant/(Ant+Phe)>0.1表示燃燒占優勢,Ant/(Ant+Phe)<0.1常表示是石油源。Flt/(Flt+Pyr)以0.4為界區分石油源和燃燒源,大多數石油源比值低于 0.4,而比值大于 0.4更具有燃燒源的特征。BaA/(BaA+Chr)和IcdP/(IcdP+BghiP)小于0.2都表示PAHs來源于石油,BaA/(BaA+Chr)>0.35和 IcdP/(IcdP+BghiP)>0.5表明是生物質、煤燃燒產生的 PAHs,0.2 表4 PAHs同分異構體特征比值大小及對應來源Table 4 Isomer ratios and corresponding sources of PAHs 圖4為鹽城濱海濕地土壤PAHs的特征比值分析結果。由圖 4a可見,鹽城濱海濕地土壤Ant/(Ant+Phe)集中在大于0.1范圍內,推斷各樣點PAHs的潛在污染源為燃燒源。Flt/(Flt+Pyr)分布于0.1—0.7之間,且僅有3個樣點大于0.4,推斷石油產品是大部分樣點 PAHs的潛在來源。根據Ant/(Ant+Phe)和 Flt/(Flt+Pyr)結果得出的推斷有矛盾之處。從圖 4b可以看出,所有土壤樣品IcdP/(IcdP+BghiP)都大于 0.2,且大部分集中于 0.5—0.85,推斷燃燒源是所有樣點PAHs的潛在來源,且其中生物質、煤燃燒為主要潛在來源。BaA/(BaA+Chr)集中在大于0.35范圍內,推斷所有樣點PAHs的潛在來源均為生物質、煤燃燒。綜合以上分析結果,燃燒源為鹽城濱海濕地土壤 PAHs主要潛在來源,石油源也可能是來源之一。 圖4 PAHs特征比值圖Fig. 4 Ratio of PAHs Characteristics 2.3.2 主成分分析 特征比值法判別來源具有不穩定性,為了更準確地解析鹽城濱海濕地PAHs的來源,采用主成分分析法(PCA)分析了各污染源對鹽城濱海濕地PAHs的貢獻。對研究區土壤16種PAHs單體進行主成分分析,得到因子載荷圖(圖 5)和主成分分析矩陣表(表5)。從中提取出3個主成分,共解釋了方差變量的62.8%。主成分1(PC1)的貢獻率為 33.3%,其中Nap、Flt、Flu、Acy、Ace的因子載荷相對較高,因子載荷數分別為 0.381、0.373、0.373、0.327和 0.310。前人研究表明,Nap、Ace為石油及相關產品的主要產物(Simcik et al.,1999);Khalili et al.(1995)的研究表明,Acy主要來源于木柴燃燒;Duval et al.(1981)認為Flu主要來源于煤炭或焦爐燃燒。因此,PC1可以被認為是混合源。主成分2(PC2)的貢獻率為19.6%,其中因子載荷相對較高且為正的是BkF、Phe和Chr,因子載荷數分別為0.361、0.312和0.301。Simcik et al.(1999)認為,BkF、Phe和Chr都是煤燃燒的標志產物。因此,可以推斷PC2為煤燃燒源。主成分3(PC3)的貢獻率為9.93%,其中因子載荷相對較高的是 DahA,因子載荷數為 0.352,Larsen et al.(2003)研究表明,DahA主要來源于汽油和柴油的不完全燃燒過程。因此,PC3可被視為燃燒源。可見,鹽城濱海濕地土壤中的 PAHs主要來源于燃燒過程,同時石油源也有很大的可能是來源之一,這與特征比值法得出的結果具有很大的相似性。 圖5 多環芳烴各組分比例主成分負荷圖Fig. 5 Principal component load chart of PAH component proportion 表5 主成分分析矩陣Table 5 Principal component analysis matrix 實驗測得 21個土壤樣品理化性質,土壤含水率的變化范圍為5.74%—60.4%,土壤pH的變化范圍為6.11—8.40,土壤有機質(SOM)質量分數的變化范圍為 3.11—80.5 g·kg?1。從土壤類型來看,S1—S20為砂土;S21為粘壤土。將各樣點的PAHs濃度與環境因子建立相關關系(圖6)。 圖6 PAHs與各環境因子相關關系分析Fig. 6 Correlation analysis of PAHs and environmental factors 從圖 6可知,SWC、SOM、Clay和植被密度(Vegetation density,VD)都與大多數PAHs存在正相關關系。具體來說,Nap、Flu和Chr與SWC呈顯著正相關關系(P<0.05);除Pyr、BaA、BbF、BghiP與SOM呈負相關外,其余PAHs都與SOM呈正相關關系,其中Chr和DahA與SOM呈極顯著正相關關系(P<0.01);Acy與Clay呈顯著正相關關系(P<0.05),DahA與Clay呈顯著負相關關系(P<0.05),Chr與土壤沙粒(Sand)呈極顯著負相關關系(P<0.01)。同時本研究發現,多環芳烴單體之間也存在一定的相關關系。 零級相關與偏相關之間的差異表明了VD、pH、SWC、SOM和SGS與PAHs之間的相關性程度(圖7)。剔除VD或pH的影響后,SOM與PAHs的正相關(零級相關系數分別為0.441和0.442,P<0.05)顯著減弱(偏相關系數均為0.443),土SWC與PAHs的相關性仍顯著(P<0.05)。剔除SGS的影響后,SOM和SWC與PAHs的正相關關系顯著減弱(相關系數分別為0.400和0.414)。剔除SWC和SOM的任一影響后,另一變量與PAHs的正相關均顯著減弱(SOM與PAHs相關關系r=0.301,SWC與PAHs相關關系r=0.303)。 圖7 ∑16PAHs與5個變量的偏相關關系Fig. 7 Partial correlations (Pearson's r) between ∑16PAHs and the five variables 鹽城濱海濕地具有良好的植被群落分化,選擇人為干擾相對較少的保護區進行研究,有利于明晰環境因子與 PAHs分布的關系,為濱海濕地 PAHs的防控提供科學依據。有學者指出,在沒有人為干擾的地區,PAHs的質量分數約為100 ng·g?1(Trapido,1999);另有學者認為,植物等因素導致的土壤內源性 PAHs為 1—10 ng·g?1(Edwards, 1983)。而與國內外其余濱海濕地土壤 PAHs質量分數比較發現(表6),本研究區域土壤PAHs質量分數略高于遼河口濕地(235—374 ng·g?1),明顯高于愛丁堡灣(0.650—175 ng·g?1),與汕頭紅樹林濕地(79.1—853 ng·g?1)大致處于同一污染水平,但與崇明島(47.97—1.67×103ng·g?1)和印度申達本紅樹林濕地(9.4—4.22×103ng·g?1)相比,污染程度較低。目前,鹽城濱海濕地的土壤已受到了自然以外的污染,對比國內外其他濱海濕地,本研究區土壤PAHs污染處于中等水平。這與其他學者的研究結論大體一致,如Liu et al.(2018)的研究發現鹽城濱海濕地表層沉積物樣品中16種優先控制的PAHs質量分數范圍為17.1—4.43×103ng·g?1,平均質量分數為 (778±998)ng·g?1。鹽城濱海濕地作為中國最大的灘涂型濕地和《世界遺產名錄》列入地,生物多樣性豐富,PAHs潛在污染風險大,應引起人們重視。 表6 國內外不同研究區域PAHs質量分數比較Table 6 Comparison of PAHs in different research areas at home and abroad 有學者研究表明,高分子量的PAHs有更強的疏水性,更易吸附于有機質上,使得其在環境中能更穩定存在,在土壤和沉積物中累積(Qu et al.,2019),但高分子量的PAHs不易通過水體運送和大氣沉降,因此通過沉積直接進入土壤和水體的可能性增加。本研究區土壤PAHs主要為4—5環,而2—3環所占比例較小,2環PAHs比例最小。可能是因為2—3環PAHs在環境中易受光照、微生物等因素的影響,不易穩定存在;而性質相對穩定且較易吸附于有機物上的4—5環PAHs在研究區內占據主導地位。加拿大大西洋地區的表層沉積物中,4環PAHs中的Flt和Pyr質量分數較高(Yang et al.,2018)。哈利法克斯港(Halifax Harbor)表層沉積物也呈現出相似的趨勢(Hellou et al.,2002),這與本研究呈現的結果相近。 土壤作為PAHs重要的貯存庫,其中PAHs的來源廣泛而復雜,主要分為自然源和人為源。自然源包括森林火災、火山噴發和沉積物成巖等過程,人為源包括汽車尾氣排放、石油開采過程中的泄漏以及煤和生物質的燃燒過程(Maliszewska-Kordybach et al.,1998;Nam et al.,2008)。不同的來源過程會產生不同的PAHs,導致土壤中PAHs組成和各單體比例呈現差異。通常情況下,低環PAHs主要來源于石油及其附屬產品,而高環PAHs多在不完全燃燒過程中產生,常見于含有熱源PAHs的樣品中(Abbasi et al.,2019;楊國義等,2007)。 解析PAHs來源的途徑和手段很多,特征比值法和主成分分析是其中的兩種。特征比值法,就Ant/(Ant+Phe)這組比值而言,通常將0.1作為區分石油源和燃燒源的界限,但也有研究發現,頁巖油、柴油等某些原油 Ant/(Ant+Phe)>0.1。Flt/(Flt+Pyr)以0.4為界區分石油源和燃燒源,但燃料和氣液相等因素會影響PAHs的組成,因此該界限的確定性較 Ant/(Ant+Phe)更小。總體而言,Ant/(Ant+Phe)和BaA/(BaA+Chr)對不同的燃燒源和石油源敏感性較弱,且易光解。因此,特征比值法確定的污染源可以作為潛在污染源,但不能被確定為準確污染源。結合特征比值法和主成分分析法結果,推斷鹽城濱海濕地土壤中PAHs主要來源于生物質燃燒和石油燃燒,石油源也是其中的來源之一。 PAHs的來源與其所處地域的經濟發展狀況和周邊污染情況相關。前人的研究表明,生物質燃燒、森林火災和空氣污染沉降是農村地區PAHs污染的主要來源(Zhang et al.,2006)。而在城市地區,工業活動和汽車尾氣是城市主要的排放來源(Jenkins et al.,1996)。鹽城濱海濕地屬于國家級自然保護區,遠離城區且附近無工業區,毗鄰港口,周邊有村莊。因此,解析結果中的燃燒源可能來自于附近農村地區的農業和居住活動。農村地區,木炭和柴火仍作為做飯所用部分燃料,農作物殘渣和植物枯落物的露天焚燒近年來雖有改善,但仍普遍。這可能成為土壤中PAHs的來源。附近港口運作時產生的交通源PAHs也可能會污染研究區內的土壤(Davis et al.,2019)。同時,鹽城以季風氣候為主,研究區恰好處于受季風影響區域,因此空氣沉降可能也是該地PAHs的污染來源。 近年來,一些學者關于受PAHs污染土壤的修復研究發現,植被狀況和土壤理化性質直接或間接影響修復效果(Samanta et al.,2002;Gan et al.,2009)。然而,各環境因素之間相互影響,其對PAHs分布的貢獻率還不明確。一般來說,SOM被廣泛認為是影響土壤中 PAHs行為的一個重要變量(Bucheli et al.,2004;Wang et al.,2013;Aichner et al.,2013),會影響PAHs在土壤中的滯留、遷移和轉化。在污染嚴重的區域,土壤PAHs與SOM呈顯著正相關關系,當PAHs質量分數較高時,SOM含量也很高;但當PAHs處于較低水平時,兩者無顯著相關關系(Simpson et al.,1996)。Fernández-Luque?o et al.(2011)的研究從機理上入手,證實SOM含量低不利于保持土壤水分,進而導致土壤致密化,減少PAHs與外界環境的互相作用。SOM具有柔軟、柔韌的結構,而由于PAHs具有疏水性,往往被分配到SOM的內基質中(Sun et al.,2005)。本研究探究土壤PAHs與SOM相關關系發現,多數PAHs單體與SOM呈正相關關系,Chr和DahA與SOM呈極顯著正相關(P<0.01)。但通過偏相關性分析發現,控制SGS這一因素后,SOM和SWC與PAHs的相關性顯著減弱。由此推斷,SGS在SOM與SWC和PAHs的關系中起調控作用。 Ma et al.(2010)發現PAHs的去除和降解強烈依賴于根際過程,并可能因植物種類的不同而不同。本研究發現,不同植被群落覆蓋下SWC具有顯著差異(F=3.54,P=0.037),這與 PAHs總質量分數在不同植被覆蓋下呈現的差異具有一致性,說明植被類型可能會影響SWC,進而影響土壤PAHs分布。本研究發現海三稜藨草覆蓋下的土壤中∑16PAHs濃度相對其他更低,可能與其植株本身特性、根系分泌物及根際土壤微生物有關(朱鳴鶴等,2010)。本研究只對表層土壤(0—20 cm)進行了研究,在今后的研究中,可同時檢測水體、大氣和植被中的PAHs,明晰其在鹽城濱海濕地中的遷移轉化規律。同時,PAHs熱點地區(例如,保護區的核心區和保護區周邊農田、魚塘等居民暴露風險較大的區域)的研究尤為重要,需要引起關注。 本研究調查了鹽城濱海濕地土壤中PAHs污染現狀,并分析了PAHs來源及其與環境因素的關系。結果表明: (1)鹽城濱海濕地土壤中的∑16PAHs質量分數范圍為 227—884 ng·g?1,均值為 479 ng·g?1,PAHs質量分數在不同點位之間波動較大,整體處于輕度污染和中度污染水平,存在一定的潛在生態風險。 (2)特征比值法和主成分分析法確定了鹽城濱海濕地土壤PAHs的主要來源為燃燒源,石油源也是來源之一。 (3)鹽城濱海濕地土壤中∑16PAHs與SOM和SWC呈顯著正相關關系,該關系受到VD、pH和SGS的影響。

2.4 PAHs分布的影響因素

3 討論

4 結論