《罌粟之家》 : 劉沉草在實現小說主題中的敘事意義

【摘要】 通過對《罌粟之家》劉沉草的人物形象和人物敘述分析,探討蘇童在小說創作中,利用劉沉草從學生到地主身份轉變的過程,來展現封建地主家族從昌盛走向滅亡的歷史,以實現該主題的敘事意義。

【關鍵詞】 《罌粟之家》;劉沉草;地主身份

【中圖分類號】I206? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? 【文章編號】2096-8264(2021)17-0016-02

先鋒文學作家蘇童的新歷史小說《罌粟之家》突破了以往從宏大階級斗爭的創作方法,而是通過個體敘事——私人化的角度來展現歷史。在《罌粟之家》中,蘇童結合了內部因素和外部因素來敘述地主家族的歷史,呈現當時歷史的復雜面貌。當下,學界對蘇童如何巧妙轉化敘述人身份以及敘述視點的敘事技巧研究較多,但比較少關注到小說中人物在實現小說主題中的敘事意義。《罌粟之家》主人公劉沉草從學生轉變為地主,突出了他動搖的革命意志以及深層物化的惰性。這也導致他被地主階級同化,革命形象被消解的命運悲劇。對劉沉草的人物敘述,實現了封建家族在欲望中沉淪直至沒落這一主題的敘事意義。

一、劉沉草與家族滅亡

當地主家族走向了滅亡的道路時,作為“外來人”的劉沉草盡管搖身為地主并獲得了在家譜中的位置,也無法改變這個命運。小說一開始,劉沉草呱呱墜地時的出場描寫就暗示著小說結局:地主家族的滅亡。“在熹微的晨光中他夢見一個男嬰壓在頭頂上,石頭似地撞碎了他的天靈蓋”,這也預示著故事發展——劉沉草弒父,陳茂終究是被親生兒子所了結。

劉沉草有兩次出場。第一次是間接出場:小說開頭借女傭之笑——“那是陳茂的種呀!”及劉老俠之口——“是個男孩,叫劉沉草”,點明劉沉草的特殊身份在家族內是一個公開的秘密。從同班同學廬方的敘述——“從陳茂的臉部輪廓上一眼就能分辨出老同學劉沉草的影子,劉沉草確實長得像陳茂。這一點誰都認為奇怪”可知,在家族外,劉沉草是正經的劉家二少爺。由此引出劉沉草的人物形象及與家族的命運。

第二次是直接出場。“許多年以后劉沉草身穿黑呢制服手提一口麂皮箱子從縣立中學的臺階上向我們走來。陽光呈絲網狀在他英俊白皙的臉上跳躍。”這本應是一個充滿活力的青年,可他“心中卻憂郁如鐵”,“腳步滯重”,“他的另一只手在口袋里掏著,掏出一只網球”。屢次很快消失的網球在小說中象征著與舊有生活方式格格不入的現代生活,說明接受了新式教育的劉沉草,內心抗拒罌粟家業,但又充滿無奈。這預示著劉沉草無法避免被卷入地主家族運行的齒輪里。他顯然是不愿意重新回到楓楊樹鄉村,他向往著新式文明。同樣,這也揭示了即將回歸的封建地主身份與先前的學生身份構成的強烈沖突。

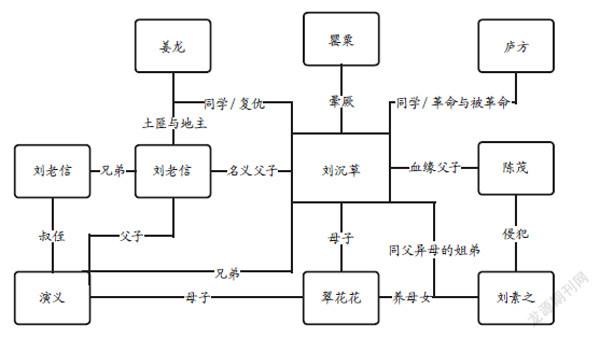

出場后,劉沉草的多重身份及人物關系網逐漸展開。一是顯性身份:劉家老爺名義上的孫子、劉老俠名義上的兒子——地主家的二少、演義名義上的弟弟;二是隱形身份:陳茂血緣上的兒子——農民的孩子;三是劉沉草從來不相信的隱形身份:翠花花的兒子;四是劉沉草與同齡人的兩重社交身份:與復仇的姜龍形成的地主與土匪關系,及與昔日好友廬方形成的革命與被革命的關系。

于是形成以下人物關系網:

因此,農民與地主兩個對立的階級,以血緣的方式凝結在一起:劉沉草既是地主家的兒子,又是農民家的孩子。

重視傳宗接代的劉老俠“血氣旺極而亂”,早在他打破父親的倫理道德起,就表明“血亂沒有好子孫”。荒亂年月中唯一生存下來的第五個孩子演義是個白癡,卻是他與劉家老太爺的姨太太翠花花野地媾和的結果。肩負祖宗家業傳承重任的劉老俠只好妥協,把家族的希望寄托于毫無血緣關系的劉沉草身上,并且有意培養他成為罌粟家業的繼承人。劉沉草可以說是地主階級劉老俠這一家地主的救命稻草,但單薄虛弱的他面對具有奇香的罌粟不斷暈厥,且缺乏振興家業的興趣。這預示著劉沉草終究不能承受罌粟大業之重,地主家族不可擺脫滅亡的命運。然而,劉沉草不得不回到家族,他需要接受繼承家業的事實。于是,他在迷惘中、在與周圍人交往中尋找說服自己的答案。

劉沉草在面對他人時,血緣的農民屬性和身份的地主屬性產生了錯位。又因為劉沉草是劉老俠妻子與長工偷情的結果,人盡皆知。所以,劉沉草在面對他人時,他的任何言行顯得滑稽而缺乏力量——他依靠非親生地主兒子身份向農民發號施令時,農民未必會服氣。為樹立威信,既然血緣不可改變,那么劉沉草需要在心理上接受地主身份和罌粟家業。劉沉草完成外在身份與內在本質之間的統一,實現身份認同。解決了農民與地主的錯位,新式學生身份和傳統地主身份之間的矛盾也被解決。劉沉草開始習慣罌粟,認同了地主身份,也就承擔了作為地主的責任。但是,劉沉草內心的矛盾仍然存在,甚至當他失手殺了弟弟演義后還在“想那是歸家第幾天發生的事”。劉沉草雖是失手殺人,但的確體驗過殺人的感覺,為后文弒父作鋪墊,并進一步接受地主身份。

小說中不斷提到劉沉草與生父陳茂有神秘的生理感應——癢。人會感到癢,是因為在某些部位發生了過敏現象,源于人體自身抗體的反應。這可以理解劉沉草對陳茂天然的抗拒性。這種抗拒性源于劉沉草地主之子的虛假與農民之子身份的矛盾,源于一種自出生以來就具有的血緣上的不合法性,非劉老俠真正的孩子,非法定的繼承人。

二、劉沉草形象塑造與命運悲劇

蘇童刻畫出一個具有現代人格但最終自甘墮落的“被地主”形象劉沉草。劉沉草的人物敘述使封建地主家族沒落的走勢更加清晰。

“陽光呈絲網狀在他英俊白皙的臉上跳躍”,喜歡打網球的劉沉草身上具有年輕人的活力。“英俊”在小說中共出現四次,三次形容陳茂——“陳茂英俊的臉憋得紅里發紫”“陳茂仰起臉,劉沉草看見那張臉在憤怒的時候依然英俊而癡呆”“你注意到他的英俊而猥褻的臉上起了一種變化,這種變化使他重返青春,渾身散發出新穎的男人的魅力”。通過肖像描寫的詞語重復,不斷提醒讀者劉沉草與陳茂的關系,關注到小說人物關系矛盾的復雜性,以及小說情節的走向。

蘇童把重點放在了動作和心理描寫。劉沉草剛出場的一系列動作——“他走過一片綠草坪,穿過兩個打網球的女學生中間……劉沉草的腳步滯重起來,他的另一只手在口袋里掏著,掏出一只網球……他縮起肩膀朝那輛馬車走。”“走過、穿過、掏著、縮起”這樣的連續動作體現了劉沉草無聲的反抗與恐懼。

劉沉草一路走來是一個長鏡頭,讀者可以清楚知道從校園內抵達舊式馬車這段路中間發生的事情。從心理學角度講,當人感到寒冷,就會縮著肩膀,這是一種自我保護機制。從心理學角度解釋,人如果處于一種恐懼或者不自信的狀態下,也會經常縮著肩膀。劉沉草六次縮著身體,三次插口袋,這是一種自我保護與拒絕的狀態。他在掩飾著自己的迷惘、恐懼與緊張,表現出對地主身份的難以駕馭。而當他被地主階級同化,對罌粟不感到暈厥時,意味著開始接受地主身份。

對劉沉草的心態描述也反映了劉沉草內心活動和變化。初次見到500畝地時,他震驚,“那就是我家的罌粟,那就是游離于植物課教程之外的罌粟,它來自父親的土地卻使你臉色蒼白,就仿佛在惡夢中浮游”。當劉沉草看見演義時,“從來不相信演義是他的哥哥”,他覺得“像一個骯臟的球體”這樣具象化的心態描述表明劉沉草的個人立場——不愿與演義為伍。當網球在家沒有生存之地時,劉沉草告訴自己“在楓楊樹的家里你打不成網球,永遠打不成”。當陳茂被貶低為狗,劉沉草自己騎在上面的時候,他認為陳茂馱著他往門邊爬但是陳茂沒有叫。當父親需要劉沉草習慣罌粟的熏香,劉沉草真的不覺得暈時,“他不知道這種深刻的變化始于哪一瞬間”。可以發現,劉沉草在一點一點地受外界影響,轉變對地主身份的態度。

小說中劉沉草話語不多,但也有值得研究的價值。當革命者廬方找到劉沉草,并奉命要殺死他時,發現他在陳年罌粟花面缸里好像睡著了。廬方問他在嚼什么,劉沉草“夢囈般”回答“罌粟”二字。“廬方把劉沉草抱起來……劉沉草勾住廬方的肩膀輕輕說,‘請把我放回缸里。’”當廬方拔槍時,劉沉草最后說,“我要重新出世了”。作為弱者的劉沉草,他本是農民的兒子,但因為血緣卷入家族利益中,失手殺死合法繼承人演義后,他不得不被動認同地主身份。然而,心理上接受地主身份并沒有讓他獲得真正的解放,反而陷入病態的生活,直至滅亡。甚至到最后,劉沉草還在尋找一種“佛教涅槃式的超脫”。劉沉草選擇死亡擺脫命運,以實現真正意義上的自我解放,但僅僅是暫時化解了矛盾感受,沒有解決問題。蘇童兩次把劉沉草物化成黃蜂和蝸牛,暗示著他一直在本能地逃避和恐懼,自始至終無法真正直面現實。

三、結語

從劉沉草的人物形象和形象塑造兩方面分析得出,在社會動亂的背景下,如劉沉草這般具有爭議的小角色是難以革命成功的。他終究被不斷消解,在悲劇中結束生命。這也說明推翻中國地主階級勢必需要真正的無產階級。

劉沉草,農民陳茂之子,陰差陽錯繼承了地主劉老俠的罌粟家業,卻殺了身為農民的生父,最后被革命者廬方所殺。盡管他意識到了歷史變革,急于將土地轉送,但社會變革造成的逃亡救不了劉沉草,他最終帶著封建地主家族走向衰亡。

參考文獻:

[1]汪政,何平編.蘇童研究資料[M].天津:天津人民出版社,2007.

[2]蘇童.罌粟之家[M].上海:上海文藝出版社,2013.

[3]胡纓,馬春花.欲念無常:中國當代小說中的性政治[J].中國現代文學研究叢刊,2017(05).

[4]張靜芝.《罌粟之家》:頹敗家族的生存世相[J].當代文壇,2011(03).

[5]劉世劍.小說敘事藝術[M].長春:吉林大學出版社,

1999.

作者簡介:

劉曉璐,女,廣東深圳人,碩士,主要研究方向:學科教學(語文)。