士大夫的另一種人生

李佳航

人的一生究竟應該怎樣度過?

“飄飄何所似,天地一沙鷗。”黑白鏡頭的開篇有如杜詩,既溫柔敦厚又蘊藏力量。蒼茫大海中,一舟如芥,令人想起孔子的“道不行,乘桴浮于海”。

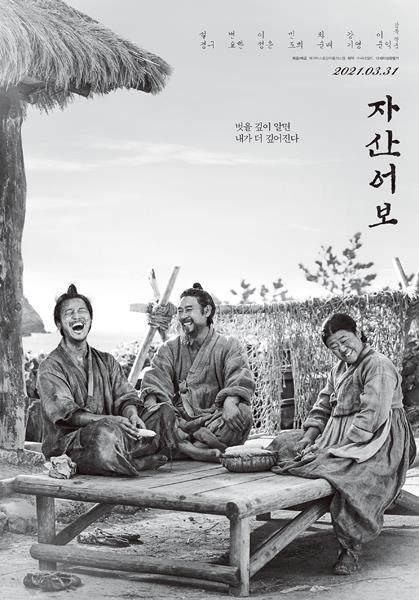

熟悉韓國電影的朋友都不會對導演李濬益感到陌生,他的代表作《素媛》《思悼》等均為口碑佳作。繼《思悼》探討了儒家傳統中君權與父權秩序下的父子沖突和倫理悲劇之后,《茲山魚譜》又進一步在西學東漸的背景下延續了對儒學傳統表里的反思,更引入了新舊思想碰撞的困境。此片上映后,不僅在票房上小幅逆襲了《哥斯拉大戰金剛》,更在韓國第57屆百想藝術大賞中獲得五項提名,并一舉榮獲“大賞”獎項,取得了票房與口碑的雙豐收。

這部電影主要以朝鮮著名學者丁若銓(1758-1816)為主角,講述他受“辛酉教獄”的迫害流配黑山島(后丁若銓為其改名茲山)期間,對海洋生物產生了濃厚的興趣,并開始編纂魚譜的故事。在魚譜的編纂過程中,他與當地土生土長、熟識各種海洋生物的青年漁夫張昌大發展了一段友誼,二人亦師亦友,互相學習,但最終因志向不同而分道揚鑣。

“流放文化”的敘事

“辛酉教獄”是指天主教傳入朝鮮半島后,遭到信奉性理學的執政勢力強力鎮壓的歷史事件。1800年,正祖李祘突然去世,朝鮮政局發生了翻天覆地的變化。1801年春,垂簾聽政的貞純王后金氏下令肅清天主教,大量天主教徒被處死或流配,丁若銓的弟弟丁若鐘即死于這次教獄,另一個弟弟丁若鏞亦被流配康津縣。

其實在朝鮮歷史上,丁若鏞才是丁氏三兄弟中最受后人贊譽的才子,他在長達18年的流配生活中留下了數百本經世致用的著作,其中有研究國家賦稅與財政政策的《經世遺表》、研究地方官員應如何為百姓制定政策的《牧民心書》等。反觀丁若銓,似乎一直沉醉在自己的天地之中,除《松政私議》外只留下一本《茲山魚譜》這樣看來天馬行空的海洋生物圖鑒。但導演偏偏以丁若銓為主角,視角獨特。

作為中國人,看到這部電影中的丁氏三兄弟難免會想到“三蘇”,以及我國歷史上很多被貶謫流放的士大夫的故事。從屈原到李白、白居易、劉禹錫、蘇軾、王安石……他們在被流放的過程中隨遇而安,不失士大夫的風骨與氣節,俯察社會底層,體味民生疾苦,留下了無數經典篇章,甚至造就了一種獨特的“流放文化”。

歧路與歸途

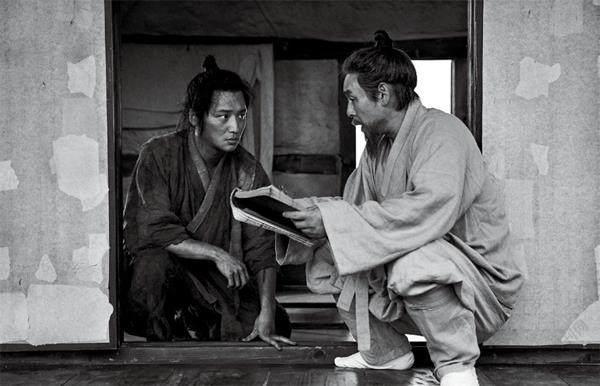

電影中的丁若銓和張昌大,表面上被塑造為一對互為對照的鏡像人物。丁若銓是典型的士大夫階層,即使被流放海島,也能因學識而得到平民的尊重;張昌大是底層草民,縱有“兩班”私生子的身份,卻無法被承認,無緣科考。但實際上,這兩個人雖中途分道而行,最終卻都因理想的破滅而殊途同歸。

丁若銓所追求的是“沒有兩班,沒有平民,沒有嫡子,沒有庶子,沒有主人,沒有奴婢,也不需要王的世道”,也就是一個沒有階級、不分貴賤、人人平等的社會,這樣的理想因時代的局限而注定破滅。而張昌大想通過讀圣賢書、科舉應試,來突破階層,向上流動,最終融入仕途,并積極改變體制,根除官吏欺壓百姓的行為。但在親身經歷了官場黑暗、被殘酷的現實接二連三打擊之后,他發現在官官相護和貪污腐敗面前,一個人的力量是微不足道的。于是他也心灰意冷,歸于茲山。雖然陰差陽錯,他未能見到老師最后一面,但茲山見證了他們的掙扎與回歸,以及他們在出世與入世之間、黑與白之間探索的那點灰度。

入世還是出世,兼濟天下還是獨善其身,廟堂還是江湖,留骨而貴還是曳尾于涂?這部電影并沒有更多地體現士大夫的這兩種不同的選擇,而是表現了人生的結局“歸一”感。以及在無法改變的環境下,如何通過對知識的追求和對未知世界的好奇心,更好地與自己相處,并尋求內心的滿足與幸福。

當丁若銓啟程去往另一座更遙遠的孤島——牛耳島,并在那里寫下《茲山魚譜》的時候,他就擁有了屬于自己的精神凈土。

正如丁若銓在給昌大的信中所寫:“活成不斷向上飛的鶴雖然不是壞事,但即便身上沾滿污穢泥垢,也要活得像茲山一樣,荒涼黯然卻生機勃勃、自由自在,也未嘗不是有意義的事啊。”

“月滿頻值云,花開風誤之。物物盡如此,獨笑無人知。”無用之學,卻是實實在在的生存之道。《茲山魚譜》中的每一個關于魚的詞條,都在訴說著丁若銓是如何把流配的痛苦變成優游歲月的。在茲山這個小島,他見天地,見宇宙,見眾生,為魚類著書立說,和平民女子生兒育女,從容度過自己的一生。

水墨畫與東方美學

“永憶江湖歸白發,欲回天地入扁舟。”這部影片最吸引人的地方除了復盤東亞儒家文化的思想深度,視聽上的東方美學也很奪人眼球。雖然最初選擇黑白色調是導演因預算不足的無奈之舉,但卻賦予了電影水墨畫般的氣質,反而獲得了更加雋永的空間感。“小舟從此逝,江海寄余生”,舟與海的意象也完美隱喻了內陸與島嶼、權力的中心與自我放逐的邊緣之間的關系,這種緩慢悠遠的運鏡氣質與這個故事十分匹配。

讀書究竟是為了什么?這是一個綿延了幾千年都沒有被完美解答的問題。這部電影也只是給出了屬于它自己的一種答案。或許對知識的追求,在功業之外還能給我們對抗庸常和自得其樂的力量。