再談“V上”和“V下”

李衛芳

[關鍵詞]“V上/V下”;完結體;語法化;泛化

[摘? 要] 結果義“V上/V下”結構中的反方向趨向動詞“上”“下”都發生了語法化,變成了表示“動作完結”的語法成分。表示“動作完結”的“上”“下”是一種處于語法化早期階段的語法成分,其性質、功能都與類型學中的完結體標記十分類似。被重新分析為表示“動作完結”的語法成分之后,“上”“下”都經歷了“泛化”過程,其語義概括性不斷增強,自身適用范圍不斷擴大,虛化程度也不斷提高。在“上”“下”的泛化過程中,其來源結構和詞匯的某些語義特征一直滯留,始終制約著它們與動詞的選擇限制關系。

“V上”和“V下”是漢語中使用相當頻繁的兩種結構,可以與“上/下”組合的動詞十分廣泛,組合關系也非常復雜。根據“上/下”語義的不同,“V上/V下”可分為兩類,一類“上/下”表示具體的空間位移(如“跳上桌子/跳下桌子”),一類表示抽象的結果。本文主要討論第二類。例如:

(1)娶上媳婦/娶下媳婦 惹上麻煩/惹下麻煩 寫上自己的名字/寫下自己的名字

(2)吃上餃子/吃下餃子 存上幾千塊錢/存下幾千塊錢

(3)戴上眼鏡/*戴下眼鏡 摘下眼鏡/*摘上眼鏡

(4)打下叉叉/打上叉叉 打下堅實的基礎/*打上堅實的基礎

第一組“V上”“V下”都可以說,且意義大致相同,仔細體會則有微殊。第二組也是“V上”“V下”都可以說,但意義差別明顯。第三組顯示了動詞對“上/下”的選擇限制。第四組顯示了動詞賓語對“V上/V下”組合關系的影響。

表抽象結果義的“上/下”與動詞的組合究竟有什么規律?又該如何解釋?對此前人已有很多探討,也總結出了不少規律(李臨定,1990;史錫堯,1993;陳昌來,1994;邱廣君, 1995、 1997; 劉月華, 1998; 劉廣和,1999;任鷹、于康,2007;蕭佩宜,2009;蔣紹愚,2011;李思旭、于榮輝,2012;常娜,2018);但由于對其中“上/下”的定性還不夠精準,在解釋的可信度和普遍性上往往差強人意。本文認為,首先,表結果義的“上/下”是虛化的完結體標記;其次,這些虛化的完結體標記“上/下”處在不同的虛化階段,并不同程度地保留了來源結構和來源詞匯的語義。“上/下”語法化程度不同、歷時層次不同、保留的來源語義不同,導致了眾多“V上/V下”結構表現出復雜的組合關系。本文先從類型學視角探討這類“上/下”的語法性質和功能,考察其語法化過程、泛化的各個階段,在此基礎上描寫和解釋“上/下”與動詞的各種搭配規律。

1. 結果義“上”“下”是完結體標記

“戴上眼鏡”“摘下眼鏡”“娶上媳婦”“惹下麻煩”這類“V上/V下”結構,以往的文獻一般都認為其中的“上”“下”表“結果義”,即動作有了某種結果(李臨定,1990:42、47;陳昌來,1994;劉月華,1998:84、141)。但對于“上”“下”的語法性質和功能還未形成一致的看法。有的學者將結果義“上”“下”定性為趨向動詞,認為結果義是由趨向義引申出來的(劉月華,1998:16;任鷹、于康,2007;李思旭、于輝榮,2012)。有的學者則認為這類“上”“下”已經發生了虛化,如李臨定(1990:32)把表示結果義的“上”“下”叫做“準表體助詞”,董秀芳(2017)稱為“虛化完結成分”。我們贊成虛化觀點,同樣認為表示結果義的“上”“下”從句法、語義等各方面來看都已經脫離了趨向補語的范疇,虛化為表示體意義的語法成分。

從句法上看,“戴上眼鏡”“惹下麻煩”這類結構與“跳上桌子/跳下桌子”的句法關系是不同的。后者中賓語“桌子”是趨向動詞“上/下”的論元(“上桌子/下桌子”);前者中賓語“眼鏡”“麻煩”則是動詞“戴”“惹”的論元而非“上”“下”的論元(“戴眼鏡”“惹麻煩”皆為有意義的動詞組,而“上眼鏡”“下麻煩”則不成話)。換言之,這類“上”“下”已經失去動詞性,脫離了趨向補語的范疇。我們同意董秀芳(2017)的觀點,把“V上/V下”結構中的“上/下”是否可以與句中的論元組合作為判斷它們是否已經虛化的標準,不能與論元組合的“上”“下”都已經虛化。

從語義上看,“戴上眼鏡”“惹下麻煩”中的“上”“下”都已經失去基本的詞匯意義,主要表示語法意義。也就是說,動詞組“戴眼鏡”“惹麻煩”攜帶句子的主要語義,“上”“下”主要表示動作完結(動作有了結果即動作完結)。

這類“上”“下”雖然失去基本的詞匯意義而發生了虛化,但仍然保留了一部分來源結構和詞匯的語義特征,虛化程度還較低。這一方面表現在一部分動詞與“上/下”組合時具有選擇限制(如“戴上眼鏡/*戴下眼鏡”);另一方面,即使“上/下”可以與同一動詞搭配表示大致相同的意義,“V上”和“V下”仍存在意義上的細微差別(如“惹上麻煩”與“惹下麻煩”表示的意思并不完全相同)。這種選擇上的限制以及意義上的微殊正是“上”“下”未完全虛化而滯留了部分詞匯意義所致。

正由于這類“上”“下”的半虛化性質,李臨定(1990:32)、董秀芳(2017)稱之為“準表體助詞”、“虛化完結成分”,而不認為是體標記。

根據Bybee et al.(1994),體標記不一定都是完全虛化的,類型學中的完結體標記(completive marker)即是半虛化的語法成分。Bybee et al.(1994)考察了76種語言中表示時、體及語氣的語法語素,發現30多種語言有表示完結體的體標記。根據Bybee et al.(1994:57-61),類型學中的“完結體”具有兩方面的含義:從語法意義來看,完結體表示的是一個動作徹底完成;從虛化程度來看,完結體表達的是一種語法化程度較低的語法意義,相對于過去時或者完整體來說,完結體所保留的詞匯意義(詞匯特異性)還比較豐富,使用頻率也不像屈折語素那么高。Bybee et al.(1994:51-105)用豐富的語言材料闡釋了在類型學上存在一條“完結體>完成體(anterior)>過去時(past)或完整體(perfective)”的語法化路徑,也就是說,“過去時”和“完整體”的虛化程度高于“完成體”,“完成體”的虛化程度高于“完結體”。簡而言之,類型學中的“完結體標記”指的是具體語言中一些虛化程度較低的表示“動作完結”的語法成分,完結體標記所具有的虛化程度較低的語法性質勢必造成它們在句法分布和語義上留下一些來源結構和詞匯的痕跡。

現代漢語中半虛化的“上”“下”,從性質和功能上看,都與類型學中的完結體標記十分類似。此外,從來源看,類型學中“完結體標記”的詞匯源頭都是動態性動詞或者方向性動詞(Bybee et al.,1994:59),漢語中的趨向動詞“上/下”發展為“完結體標記”,同樣契合人類語言發展的這一普遍性規律。

2. 完結體標記“上”“下”的語法化過程及機制

以往研究“V上/V下”結構的文獻都是從共時平面描寫表示“結果義”(即本文所說“動作完結”義)的“上”“下”的各種意義和用法,忽視了不同類型動詞后表示同一“動作完結”義的“上”“下”其實處于不同的虛化階段、顯示出不同的虛化程度。本小節在以往研究的基礎上嘗試運用語法化理論考察虛化形式“上”“下”的來源,分析促使其產生和發展的機制,并構擬被重新分析為“動作完結”義之后“上”“下”在語言系統中的類推路徑。

2.1 完結體標記“上”的來源和泛化過程

2.1.1 完結體標記“上”的來源及產生機制

調查語料發現,晚唐五代時期的《敦煌變文》中就已經出現了不少“V上”結構,稍加注意就會發現,結構中的動詞V從語義上可以分為兩類:一類僅僅表示位移的方式,另一類則具有[+向上]或[+向前]的語義特征。例如:

(5)語訖,遂飛上天。(《敦煌變文集》卷八引句道興《搜神記》)

(6)大王聞說喜徘徊,卷上珠簾御帳開。(《敦煌變文集》卷六《目連變文》)

(7)惟夫婦二人,身自負上母棺。(《敦煌變文集》卷八引句道興《搜神記》)

(8)走入內里,奏上大王。(《敦煌變文集》卷六《目連變文》)

(9)擎鮮花者殷勤獻上。(《敦煌變文集》卷五《維摩詰經講經文·五》)

(10)單于親領萬眾兵馬,到〔范〕夫人城,趁上李陵。(《敦煌變文集》卷一《李陵變文》)

例(5)(6)“V上”結構中的動詞“飛”“卷”只表示位移的方式,不包含[+位移]和[+路徑]語義特征(如可以說“飛上”也可以說“飛下”,“卷”與“向上”也無必然聯系);而例(7)~(10)“V上”結構中的動詞“負”“奏”“獻”“趁”的詞義中不僅包含位移的方式還包含[+位移,+路徑]語義特征(“負”,將物體由低處置于較高的背部,詞義中包含[+向上]語義特征;“奏”“獻”則包含社會關系的“由下而上”義;“趁”,追趕,具有[+向前]語義特征)。由于動詞本身已經包含了[+向上]或[+向前]的[+位移,+路徑]語義特征,“上”在語義上便成了羨余成分,“上”本來攜帶的“位移”和“路徑”義開始喪失,在句法上也不再能與論元組合,逐漸虛化為完結體標記。

我們認為表示動作完結的“上”正是在“負”“奏”“獻”“趁”這一類具有[+向上]或[+向前]語義特征的動詞所構成的“V上+N”結構中虛化而成,經歷了由“V+上(‘位移義和‘路徑義)+N”重新分析為“V+上(‘動作完結義)+N”的演變過程。“負”“奏”“獻”“趁”一類具有[+向上]或[+向前]語義特征的動詞所構成的“V上+N”結構可以看作完結體標記“上”的來源結構。

早期研究語法化的學者大多認為空間詞通過隱喻變為時間詞;董秀芳(2017:290)則說:“趨向補語發展為完結成分也有內在理據:當位移主體到達位移終點時也就意味著動作完結,因此當語義聚焦于位移終點時,就會在位移義之外獲得蘊含的完結義。”我們認為,空間意義和時間意義實是一體兩面,一個主體在某一位移活動中處于一定的空間位置,它便不可避免地處于某一對應的時間位置。“上”未虛化時,凸顯的是空間意義,這時時間意義由空間意義暗示(暗示的時間意義的存在正是“上”得以虛化轉而重點表示時間意義的基礎);由于語義羨余,“上”的位移、路徑空間意義喪失,于是時間意義得到凸顯,從結果上看便是“上”發生了虛化,變成了一個完結體標記。

2.1.2 完結體標記“上”的泛化過程及動因

語法化理論認為,重新分析造成規則的變化,而類推使新的規則在語言系統或社團中擴展開來(霍伯爾、特拉格特,2008:47)。一旦“上”失去“向上”或“向前”義變為表示“動作完結”的體標記,它就不再僅僅和具有[+向上]或[+向前]語義特征的動詞發生聯系,而是通過類推機制不斷擴展到新的環境中去,最終可以與極為廣泛的動詞組合。這種貫穿語言系統的擴展在語法化理論中也稱為“泛化”①。“泛化”也叫語義概括化,指一個較實在的語法成分在語境作用下不斷丟失原來形式的部分意義,自身適用范圍不斷擴大,從而變得更具語法地位的過程,“泛化”主要發生在語法化的早期和中期階段(Bybee et al.,1994:5)。

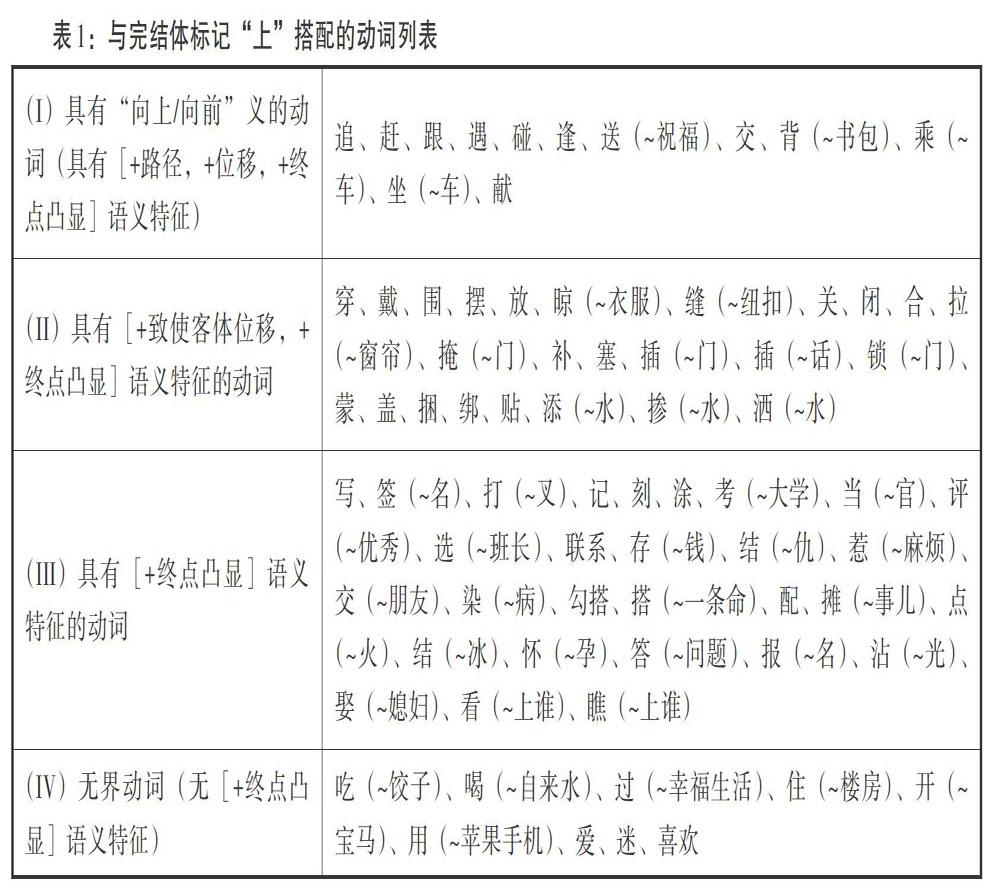

現代漢語中可以與完結體標記“上”搭配的動詞十分廣泛,通過考察,我們發現不同類型動詞后“上”的語義概括性即語法化程度是不同的。劉月華(1998:111-114)② 將可以與表示“結果義”的“上”搭配的動詞分為十多類,我們根據“上”語法化程度的不同,將這十多類動詞概括為四類,如表1所示(表1中示例均選自劉月華,1998)。

我們認為這四個類別正對應了完結體標記“上”泛化的四個階段。根據語法化的“單向性假設”,我們推測完結體標記“上”在語言系統動詞后的擴展有如下過程(即“泛化”過程):

第一階段:具有[+路徑,+位移,+終點凸顯]語義特征的動詞 → 第二階段:具有[+致使客體位移,+終點凸顯]語義特征的動詞 → 第三階段:具有[+終點凸顯]語義特征的動詞 → 第四階段:無[+終點凸顯]語義特征的無界動詞

如前文所述,完結體標記“上”是在“負”“奏”“獻”“趁”這類具有“向上”或“向前”義的動詞所在的“V上+N”結構中虛化的,這類結構含有[+路徑,+位移,+終點凸顯]語義特征。我們所說的“終點凸顯”指的是位移或動作有一個確定的終點(或潛在的確定終點),如前文所舉例子“趁上李陵”(完結體標記“上”的來源結構),其所表示的位移事件的起點是不確定的,即什么時候開始“追李陵”這一動作不確定,而位移的終點則具有確定性,“追到”的那一刻動作就結束了。表1中第(I)類動詞與來源結構中的動詞屬于同類動詞;第(II)(III)類動詞所形成的“V上+N”結構也都具有[+終點凸顯]特征,如“穿大衣”,大衣穿到身上的時候就是動作結束的時候,“寫自己的名字”,名字寫出來的時候就是動作結束的時候。

“上”之所以能從第(I)類動詞后類推到(II)(III)類動詞后,是因為后兩類動詞形成的“V+N”結構與來源結構即第(I)類有兩個或一個共同的語義特征([+致使客體位移,+終點凸顯]或[+終點凸顯])。Bybee et al.(1994:9)和霍伯爾、特拉格特(2008:3)都認為語法化離不開詞匯項所在的結構,語法化是結構的語法化而不是某個詞匯的語法化,進入語法化的結構的意義決定了語法化的路徑。

第(IV)類動詞是無界動詞,本身不具有[+終點凸顯]特征(如“喝自來水”表示一個無始無終的動態活動,“愛電焊這一行”表示一個無始無終的心理狀態)。也就是說,第(IV)類動詞與前三類似乎并沒有共同的語義特征,那么“上”為何能擴展到這類動詞后呢?這其實是語言主觀化的表現①。由于“上”長期與具有[+終點凸顯]特征的動詞組合,這就使得語言使用者以為“上”本身具有凸顯終點的功能,能夠賦予動作行為以一個確定的終點,換句話說,“上”在長期使用中慢慢具有了“界化”功能。當人們想要表達從“沒自來水喝”到“有自來水喝”這一狀態變化的達成(新狀態的達成即確定的終點)時,就可能使用一個具有“界化”功能的“上”(“喝上自來水”)。同樣,當人們想要表達“不愛”到“愛”這一狀態變化時,也會用“上”來表達這一狀態變化的完成(“愛上電焊這一行”)。也就是說,通過主觀化操作,狀態變化被視為隱含有[+終點凸顯]特征。

綜上所述,被重新分析為表示“動作完結”的虛化成分后,“上”通過一系列新的環境被泛化了,它首先從具有[+路徑,+位移,+終點凸顯]語義特征的動詞后類推到同時具有[+致使客體位移]和[+終點凸顯]語義特征的動詞后,然后類推到只具有[+終點凸顯]語義特征的動詞后,最后又類推到“喝、愛”一類無界的動詞后,把狀態變化的達成看作一種終點,使本無[+終點凸顯]的動作行為獲得這一語義特征。在這個“泛化”過程中,“上”的語義特征不斷丟失:首先失去[+路徑]特征,接著失去[+位移]特征,然后又失去客觀性[+終點凸顯]特征(與此同時卻又獲得了一個主觀性[+終點凸顯]特征)。“上”在不同類型動詞后的擴展過程也是其虛化程度不斷提高的過程,換言之,盡管都表示“動作完結”的語法意義,不同類型動詞后“上”的虛化程度卻是不同的。

2.2 完結體標記“下”的來源和泛化過程

與完結體標記“上”類似,我們認為“下”是在具有[+向下]或[+退離]語義特征的動詞后被重新分析為完結體標記的。在唐五代時期,“下”已經可以出現在具有[+向下]或[+退離]語義特征的動詞之后,例如:

(11)夢見從天降下日輪。(《敦煌變文集》卷四《太子成道經》)

(12)碧玉妝成一樹高,萬條垂下綠絲絳。(《全唐詩》卷一一二,賀知章《詠柳》)

(13)攸之聞顯達軍敗,順流退下。(《北史·孔伯恭列傳》)

完結體標記“下”的產生機制與“上”相同,這里不再贅述。下面我們根據現代漢語中可以與完結體標記“下”組合的動詞的語義特征來構擬“下”在語言系統動詞后的泛化過程并解釋其動因。

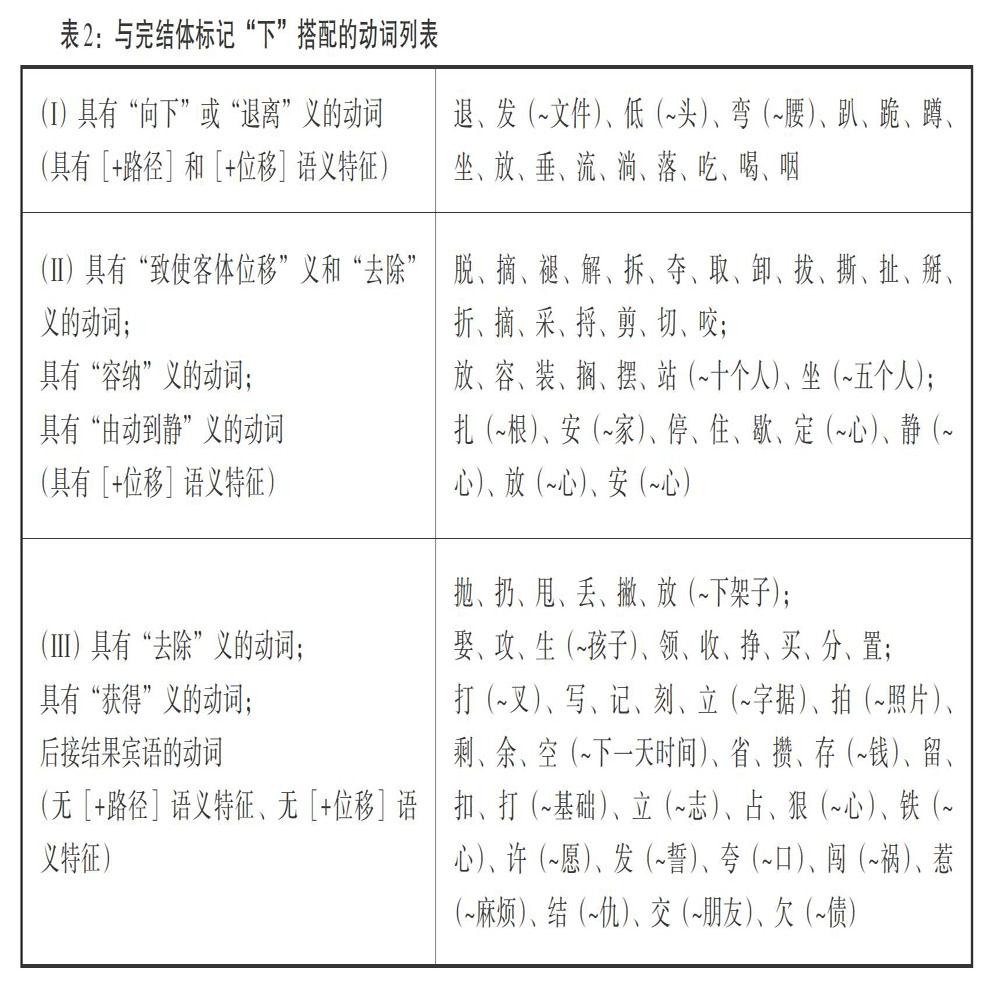

根據劉月華(1998:156-158)可以與結果義“下”搭配的動詞列表,我們按照語義特征將這些動詞分為七類:(a)具有“向下”或“退離”義的動詞(如“落下”“退下”);(b)具有“致使客體位移”義和“去除”義的動詞(如“脫下”);(c)具有“容納”義的動詞(如“裝下”);(d)具有“由動到靜”義的動詞(如“停下”)②;(e)具有“去除”義的動詞(如“丟下”);(f)具有“獲得”義的動詞(如“買下”);(g)后接結果賓語的動詞(結果賓語即動作行為所得,帶結果賓語的動詞都具有“獲得”義,如“打下(基礎)”)。

不難發現,(a)類動詞同時具有[+路徑]和[+位移]語義特征;(b)(c)(d)類動詞丟失了[+路徑],但仍保留著[+位移];(e)(f)(g)類動詞又進而丟失了[+位移]。我們根據“下”語法化程度的不同,將上述七類動詞概括為三個大類,如表2所示(表2中示例均選自劉月華,1998)。

根據語法化理論的“單向性假設”,我們推測完結體標記“下”在語言系統動詞后的擴展有如下過程(“泛化”過程):

第一階段:具有[+路徑]和[+位移]語義特征的動詞 → 第二階段:無[+路徑]語義特征、具有[+位移]語義特征的動詞 → 第三階段:無[+路徑]語義特征、無[+位移]語義特征的動詞

完結體標記“下”之所以能夠類推到這些動詞之后,與其來源詞匯(即動詞“下”)的意義有關。換句話說,在虛化成分“下”的泛化過程中,來源詞匯“下”的某些語義特征一直滯留,始終制約著它與動詞的選擇限制關系。現代漢語完結體標記“下”所表現出的“去除”“容納”“由動到靜”“獲得”等意義,均是其來源詞匯“下”詞匯意義的滯留。試看以下例句中動詞“下”(完結體標記“下”的來源詞匯)的意義:

(14)司民掌登萬民之數……歲登下其死生。(《周禮·秋官·司民》)

(15)漢建安九年,魏武帝于水口下大枋木以成堰。(《水經注·淇水》)

(16)到前止處,游騎精銳,四向散列而立,各依本方下營。(三國·蜀·諸葛亮《兵要》)

(17)燕攻齊,取七十余城,唯莒、即墨不下。(《戰國策·齊策六》)

例(14)“下其死生”,鄭玄注:“下,猶去也。每歲更著生去死。”例(15)“下大枋木”即投入大枋木,“投入”也就隱含了“容納”義。例(16)“下營”含顯著的“由動到靜”義。例(17)“下”可譯為“攻克”,含“獲得”義。

3. 完結體標記“上”“下”與動詞的組合規律及其解釋

3.1“V上”和“V下”意義對立

“上”“下”分別與意義對立的動詞組合,“V上”和“V下”意義對立。例如:

(18)追上—退下 戴上—摘下 交上—發下 穿上—脫下 縫上—拆下

與上述動詞搭配的“上”“下”都處于泛化過程的第一、第二階段,如前文所述,這些動詞都具有[+位移]特征;受“上”“下”原來所具有的相反的空間位移特征的制約,相應的“V上”和“V下”意義對立,“上”“下”不可互換。

3.2“V上”和“V下”意義微殊

有些動詞既可以與“上”組合又可以與“下”組合,若粗略去理解,“V上”和“V下”的意義大致相同。例如:

(19)a.娶上媳婦

b.娶下媳婦

(20)a.寫上自己的名字

b.寫下自己的名字

(21)a.惹上麻煩

b.惹下麻煩

“上”“下”之所以能類推到同一動詞后而表示大致相同的意義,一個重要原因是這些動詞后的“上”、“下”都已處于泛化過程的第三階段,其源于來源詞匯的[+位移]特征已經丟失,對其與動詞的組合不再有相應的制約作用——這些“上”“下”主要表示動作完結的語法意義,因此“V上”和“V下”表示的意義大略相同。

不過仔細體會不難發現,這些“V上”和“V下”的意義還是有著細微差別的。如“娶上媳婦”“娶下媳婦”都有一個結果義,但“娶下媳婦”強調心理上的“獲得”,“娶上媳婦”則強調心理愿望的達成。

這種意義上的微妙差別與其來源詞匯語義的滯留有關。語法化過程中,來源詞匯最顯著的意義在時間推移中往往會黏附著它,并制約后來語法形式的用法。這種現象叫做語義“滯留”(persistence),舊意義的“滯留”是語法化過程中的一種普遍現象(霍伯爾、特拉格特,2008:119)。

完結體標記“上”的來源詞匯(即動詞“上”)表示“由低到高”的位移,人們常常把心理上希望達成的目標看作空間上的高處,因而把對目標的追求看作由低到高的移動(任鷹、于康,2007),也就是說,“上”具有“心理向上”的語義暗含。例(19)a“娶上媳婦”所隱含的“愿望達成”即源于此。

完結體標記“下”的來源詞匯(即動詞“下”)曾有“攻克”義,由此而產生“獲得”義。例(19)b“娶下媳婦”所隱含的“獲得”義即源于此。

例(20)屬于劉月華(1998:114)歸納的“寫、刻、畫”類動詞的例子(這類動詞具有[+終點凸顯]特征,同時可接結果賓語)。“寫上自己的名字”和“寫下自己的名字”意義雖大致相同,而亦有微殊:“寫上”只含簡單的動作完結義,“寫下”則對動作導致的結果(名字的出現)有顯著的凸顯和強調。如前文所述,“下”的來源詞匯(動詞“下”)曾有“獲得”義,“寫下”對結果的強調正是源于其來源詞匯“獲得”義的滯留。

例(21)“惹下麻煩”與前例“寫下名字”類似,凸顯動作的后果(“麻煩”從無到有);“惹上麻煩”則凸顯動作的對象(“麻煩”已經“在那兒”了,“惹上麻煩”意指遭遇了那個已經存在的麻煩)。“上”的來源結構中動詞的賓語都是對象賓語,這一特征在其泛化過程中得以滯留(如表1第(I)(II)類動詞所帶賓語都是對象賓語)。

3.3“V上”和“V下”不對稱

有些動詞所帶賓語會影響動詞與“上”“下”的組合,“V上”和“V下”表現出不對稱關系。例如:

(22)a. 打上叉叉

b. 打下叉叉

(23)a. *打上堅實的基礎

b. 打下堅實的基礎

以上例句中“上”“下”都已處于泛化過程的第三階段。“打上叉叉”“打下叉叉”都可以說;“打下堅實的基礎”可以說,“打上堅實的基礎”卻不能說。我們認為“V上”和“V下”表現出的這種不對稱與完結體標記“上”“下”聚焦度的不同有關。

Johanson(2000:38)提出了“聚焦度”的概念:人們在特定參照點觀察事件時對事件的狀況在心理上關注或聚焦的程度會有所不同,這種聚焦的程度就是聚焦度,它是由觀察方式所呈現對象的相對范圍決定的。如果一個語言中有兩個聚焦度不同的標記,聚焦度高的標記只用于事件的個體或局部動作,聚焦度低的標記還可用于事件的整體或多場合事件。

聚焦度理論可以很好地解釋例(22)(23)這類“V上”“V下”的不對稱現象:完結體標記“上”的聚焦度高,它只能出現在表示單一、直觀動作的動詞組中(“打叉叉”),不能出現在表示復雜、隱蔽動作的動詞組中(“打基礎”);完結體標記“下”的聚焦度低,它可以出現在上述兩種動詞組中。

完結體標記“上/下”聚焦度的不同也反映在它們與同一動詞搭配時表現出來的語義差別上。例如:

(24)抽空到信用社去存上錢。(張弦《被愛情遺忘的角落》)

(25)我兩年半寄回家去一百塊錢,自己還存下六十多塊。(石言《秋雪湖之戀》)

例(24)的“存上錢”是一個單一事件,例(25)“存下六十多塊”則是發生在兩年半時間里的多場合事件。依據聚焦度理論,例(25)只能用“下”,例(24)按理說既可以用“上”也可以用“下”,但是“下”所滯留的“獲得”義限制了它進入例(24)這樣的語境,因而該例不能用“下”,只能用“上”。

從語法化的角度看,“上”的高聚焦性可能與其來源結構[+終點凸顯]特征密切相關。如前文所述,“上”的來源結構表示的是一個“終點凸顯”的位移事件。當人們觀察一個“終點凸顯”的位移事件時,人們關注的焦點會一下子著落到事件終點上(例如當人們聽到“追上卡車”時,大腦中會將焦點一下子放到追到卡車的那一刻),這種對焦點的關注自然就會賦予“上”以高聚焦性。“下”的來源結構則不含[+終點凸顯]特征,人們在觀察相應事件時,缺乏關注的焦點(例如當人們聽到“脫下大衣”時,衣服最終的去向不會受到關注,也很難存在某個特定的被重點關注的時刻),“下”因此也就缺乏聚焦性。

3.4“V上”和“V下”意義顯著不同

有些動詞既可以與“上”組合也可以與“下”組合,但“V上”和“V下”表示的意義明顯不同。例如:

(26)a. 我們有人攻上第二道塹壕了。(王中才《最后的塹壕》)

b. 官兵終于攻下了山寨。(尤鳳偉《石門夜話》)

(27)a. 得叫家家戶戶吃上餃子。(喬典運《香與香》)

b. 非得姐姐給他吃下安眠藥睡上兩天方能平靜。(航鷹《明姑娘》)

例(26)a中“攻上”的“上”尚未虛化,是趨向動詞,有顯著的空間方向義;(26)b中“攻下”的“下”是完結體標記(“攻下了山寨”表示占有、獲得了山寨),沒有空間上的方向義。

例(27)b中“吃下”的“下”處在泛化過程的第一階段,虛化程度還很低,它表示“吃”這一具體動作的完結;例(27)a中“吃上”的“上”則處于泛化過程的第四階段,虛化程度更高,它不再表示具體動作的完結,而是轉而表示狀態變化的完結(從“吃不上餃子”到“能吃上餃子”這一變化的完成)。

可以看到,由于完結體標記“上”“下”的虛化程度較強的變體和較弱的變體以及趨向義“上”“下”處于共存狀態,同一動詞后搭配不同虛化程度的“上”“下”時,“V上”和“V下”表示的意義總是有差別的。

4. 結語

結果義“V上”“V下”結構中方向相反的趨向動詞“上”“下”都發生了語法化,虛化后表結果義的“上”“下”在性質和功能上與類型學中的完結體標記十分類似,我們即視之為表示“動作完結”的完結體標記。

“上”“下”被重新分析為完結體標記之后,都經歷了一個“泛化”過程:不斷丟失原來形式的部分意義,自身適用范圍不斷擴大,虛化程度也不斷提高(現代漢語眾多“V上”“V下”結構中的“上”“下”即處于不同的虛化階段,并導致了與動詞組合關系及意義的復雜局面)。與此同時,其來源結構和來源詞匯的某些語義特征一直滯留,始終制約著“上”“下”與動詞的選擇限制關系。

意義大致相同的“V上”和“V下”,是語法化過程中“上”“下”語義概括性增強、通過類推機制泛化到相同句法環境中所致,而大致相同意義中隱含的細微語義差別則與語法成分“上”“下”來源詞匯語義的滯留有關。

漢語中由趨向動詞虛化而來的語法成分與動詞的組合關系十分復雜,找出其中的組合規律并做出解釋,盡管有很大難度卻是非常必要的。本文以最常見的“V上”“V下”為研究對象,嘗試從類型學和語法化角度對各種搭配規律進行解釋,希望能為這方面的研究提供一些思路和參考。

[參考文獻]

常 娜 2018 虛化動結式“V上”中的“上”的語義及實現條件[J]. 語言科學(3).

陳昌來 1994 論動后趨向動詞的性質——兼談趨向動詞研究的方法[J]. 煙臺師范學院學報(哲社版)(4).

董秀芳 2017 動詞后虛化完結成分的使用特點及性質[J]. 中國語文(3).

霍伯爾,特拉格特 2008 語法化學說(第二版)[M]. 梁銀峰(譯). 上海:復旦大學出版社.

蔣紹愚 2011 V上和V下[J]. 杭州師范大學學報(社會科學版)(4).

李臨定 1990 現代漢語動詞[M]. 北京:中國社會科學出版社.

李思旭,于輝榮 2012 從共時語法化看“V上”與“V下”不對稱的實質[J]. 語言教學與研究(2).

劉廣和 1999 說“上2、下2……起來2”——兼談趨向補語、動趨式[J]. 漢語學習(2).

劉月華(主編) 1998 趨向補語通釋[M]. 北京:北京語言文化大學出版社.

邱廣君 1995 談“V上”所在句式中的“上”的意義[J]. 漢語學習(4).

——— 1997 談“V下+賓語”中賓語的類、動詞的類和“下”的意義[J]. 語文研究(4).

任 鷹,于 康 2007 從“V上”和“V下”的對立與非對立看語義擴展中的原型效應[J]. 漢語學習(4).

史錫堯 1993 動詞后“上”、“下”的語義和語用[J]. 漢語學習(4).

吳福祥 2013 關于語法演變的機制[J]. 古漢語研究(3).

蕭佩宜 2009 論漢語趨向動詞“上”和“下”的語法化和語義不對稱性[J]. 暨南大學華文學院學報(華文教學與研究)(1).

Bybee, J., R. Perkins & W. Pagliuca 1994 The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World[M]. Chicago: Chicago University Press.

Johanson, L. 2000 Viewpoint operators in European languages[A]. In Dahl(ed.), Tense and Aspect in the Languages of Europe[C]. Berlin & New York: Mouton de Gruyter: 27-188.

Smith, C. 1997 The Parameter of Aspect (second edition) [M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.