當陽市博物館館藏精品文物賞析

陳秋合

摘 要:當陽地處鄂西山地向江漢平原過渡地帶,東臨荊門,南聯荊州,西接宜昌,北靠襄陽。境內不僅發現并發掘了金家山春秋楚墓、趙巷四號春秋墓、曹家崗五號楚墓等重要楚墓,還出土了一批珍貴的漢代畫像石、畫像磚墓葬,展示了當陽歷史文化底蘊深厚的一面。當陽市博物館館藏的珍貴文物從一定程度上可以反映出當陽多彩的歷史面貌,文章遴選五件館藏珍貴文物作簡要賞析。

關鍵詞:當陽;博物館;館藏文物;賞析

當陽歷史悠久、文化燦爛,一批重要的東周楚墓和漢墓的發現,以及現存武圣關羽“大王冢”(也稱“關陵”)和玉泉宋代鐵塔都展現了地域厚重的文化內涵。下文對遴選的五件館藏珍貴文物作簡要賞析,以供更多學者了解和深入研究。

1 春秋蟠虺紋銅鼎(圖1)

此鼎口徑34.2厘米,腹徑35.5厘米,通高36.5厘米,重約3.8千克,20世紀80年代出土于當陽曹家崗五號楚墓附葬坑。此鼎由身、蓋兩部分組成。器蓋微弧附圓盤形抓手,抓手內飾由里至外飾重環紋、雷紋。蓋面以素面相隔分別飾有三組蟠虺紋圈帶,器蓋邊緣共有四個獸面扣鈕。器身以绹紋分為上、下兩部分,绹紋以上至口沿處微斂,滿布蟠虺紋,附微撇對耳,绹紋以下腹微鼓飾一周蟠虺紋帶,圜底,有獸面蹄足四只,紋飾細膩,器型規整。

劉彬徽先生的《楚系青銅器研究》以口沿及承蓋方式的不同將楚式青銅鼎大致分為束腰平底鼎、折沿鼎、箍口鼎、子口鼎和小口鼎五類。①張聞捷所著的《楚國青銅禮器制度研究》中對折沿鼎和箍口鼎細致的分析研究,根據書中圖表2-3可知兩者在春秋中期晚段區別較小,而以口沿和承蓋的明顯不同作區分。②當陽市博物館所藏的這件蟠虺紋銅鼎,從其以口沿折出承蓋,且帶有扣紐的形制特征應屬于楚系青銅鼎中的折沿鼎一類。其器身上的裝飾布局與淅川下寺一號墓中出土銅鼎③相似,但其口沿特征與淅川下寺二號墓折沿鼎趨于一致,且與春秋中期折沿鼎表現出的上腹微折且圜底近平的特征更為相似,或可以粗略判斷其年代可能為春秋中期晚段至春秋晚期之間。曹家崗五號楚墓附葬坑共有四件此類銅鼎④,其中當陽市博物館藏有兩件,此墓的發現和發掘為研究楚地有別于中原的用鼎制度提供了重要的考古資料。

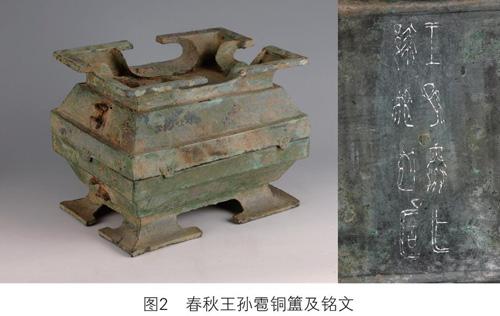

2 春秋王孫雹銅簠(圖2)

春秋王孫雹銅簠與圖1中的春秋蟠虺紋銅鼎同出于曹家崗五號墓附葬坑。該類器型最主要的特點是蓋和器身形狀相同,上下對稱,分開可作兩個相同的盛放器皿,器蓋通常以附帶扣紐的特征區別與器身,是周代重要的青銅禮器之一。《周禮·地官·舍人》中記載:“凡祭祀,共簠、簋,實之陳之”,東漢鄭玄為其注:“方曰簠,圓曰簋,盛黍、稷、稻、粱器”,由此可知其功用。

該銅簠通長28.8厘米,通寬22.6厘米,通高23厘米,重約3.8千克,蓋、身上下對稱,器蓋附帶六獸面扣紐,直口折腹,上下分置內空方足和一對獸首環耳,通體滿飾蟠虺紋,十分細密,內有八字陰刻銘文:“王孫雹作蔡姬食簠”①。高應勤先生關于該銅簠的文章《王孫雹簠及其銘文》對其中的“雹”及“蔡”字結合古漢語及金文做了深入分析,即作器者楚國貴族王孫雹與蔡侯之女蔡姬結為夫妻,此器是為蔡姬所造,反映出楚、蔡兩國軍事對抗的同時貴族通婚的關系。②1975年湖北涢陽出土兩件銅簠(一簠僅存器身),分別記有“佳(唯)正月初吉丁亥,楚屈子赤角媵中(仲)□璜食簠……”和“佳(唯)九月初吉庚申,曾子原彝為孟姬囗鑄媵簠……”③。1978年河南固始侯古堆一號墓中出土了一件記宋公欒為其妹勾敔夫人作嫁媵簠④,該墓年代在春秋末期或戰國初年⑤。從以上出土銅簠的銘文內容來看,這些銅簠對東周時期女性婚嫁情況有一定的反映,或也充當著禮儀往來間的某個重要角色。

3 東漢金天祿(圖3)

這件天祿長1.5厘米,高1.1厘米,金質,中心穿一孔,十分小巧精細,應是用作飾物或為某器物部件,出土于湖北當陽劉家冢子東漢畫像石墓,此墓早年遭到盜掘,20世紀70年代對其進行了發掘工作。⑥

“天祿”一詞最早得見的實物是東漢汝南太守宗資墓前的一對神獸。這對神獸最早見于唐代章懷太子李賢注《后漢書·靈帝紀》中的記載:“今鄧州南陽縣北有宗資碑,旁有二石獸,鐫其膊,一曰天祿,一曰辟邪”。宗資墓前的天祿神獸作昂首匍地狀,頭頂一角,目瞪張口,胸膛前凸,至腹部以陰線刻突顯骨骼,雙翼貼附身側,后肢粗壯垂尾,體態呈“S”形,神情威嚴。當陽市博物館所藏的東漢金天祿,頭有一角,雙目圓鼓,昂首張口,髯貼面側,齜牙吐舌,顎下長須貼至胸前,長尾回垂于地,以陰線刻畫雙翼、胡須、尾部等細節。與宗資墓天祿相比,這件金天祿表現出的獸首、頸部及四肢更加粗壯,獸首比例增大,頸部粗短,張嘴齜牙和長尾回垂地的特征和南朝梁武帝蕭衍陵的天祿石雕風格更為相似,顯得更加厚重。以這座墓葬被盜后殘存的天祿和河北定州東漢中山王劉暢墓出土的一對金掐絲的辟邪和天祿⑦,來判斷東漢是否有以金質天祿和辟邪隨葬的習俗尚還單薄,但是從墓葬中這類隨葬品的出現到東漢至南北朝時期逐漸穩定化的石刻組合,足以說明天祿和辟邪在當時有著吉祥福瑞的寓意。

4 北宋影青蓮紋香爐(圖4)

這件香爐通高11.6厘米,口徑7.6厘米,底徑5.7厘米,六瓣蓮口,深直腹,腹外陰刻蓮瓣紋,與口沿蓮形相合整體呈貼合二重蓮狀,下腹漸收連以覆蓮一周,下接中空葫蘆狀外撇高圈足,除器底和腹內之外通體施釉,釉面自然開片,器身溝壑積釉處顯較深青色,晶瑩潤澈。圈足內頂和內壁分別有墨書“契疑”和“吉昌”,據當時考證,“契疑”一詞在發掘過程中出現了三次,應為僧名,其于1994年出土于當陽玉泉鐵塔塔基,與鎏金菩薩和北宋銅錢同置于小石函內。①

1970年浙江紹興環翠塔出土的一件南宋龍泉窯福壽奩式爐裝于長方形石匣內②,1987年浙江黃巖靈石寺塔北塔天宮出土一件北宋青秞香爐貯于鐵匣內,爐壁內墨書為“當寺僧紹光舍入塔買舍咸豐元年戌戌十一月廿四月”及“童行奉詢弟子姜彥從同舍利永充供養”,同貯鐵函內的有影青盒、銅佛像和大量銅錢等。③古人極愛青瓷,唐代陸龜蒙就曾寫下“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來”,還有五代徐夤《貢余秘色茶盞》中的“捩翠融青瑞色新,陶成先得貢吾君”,這些詩句都能看出古人對青瓷尤其是上乘青瓷的喜愛。唐代陸羽在《茶經》中也指出“越瓷類玉”,宋代詞人李清照的《醉花陰》中把宋代所產青白(影青)瓷枕稱為“玉枕”。④無論是青瓷還是青白(影青)瓷,人們把瓷比玉,可以說明古人亦將青瓷、青白瓷等類玉之物附上了玉的美好含義。人們把似玉美瓷放置石函中,附帶吉語,或用于供養佛祖、高僧,表達人們對美好生活的期許。這件蓮紋香爐出土時殘留香灰,在貯其石函內未有同出舍利,而帶有“契疑”的僧名,或可能為僧人生前用具,在其圓寂后人們以物代人,將其供養,或者是后人用似玉美瓷為僧人供養,有待探討。

5 清代“當陽章鄉關帝陵廟之圖”石碑(圖5)

石碑縱92厘米,橫41厘米,厚9厘米,碑面中心陰刻關陵全景平面圖,四周附有陰刻文字記述。碑面最上方有碑名“當陽章鄉關帝陵廟之圖”。文字記述中正上方分別為:“本朝加封忠義神勇靈佑仁勇威顯護國保民關圣大帝”“漢代故爵漢前將軍漢壽亭侯”“陵高二丈五尺,圍四十二弓”。右邊文字為:“關陵在當陽縣西五里之漳鄉總也,基址宏闊,辛山乙向,四望山環水抱,廟內柏樹林立,均有拱向之態,其形勝如此。每歲春祭宜昌鎮軍,秋祭荊門直隸州來主祭焉;更有陵宇紀略一書敘帝圣跡,板存于廟守祝者司之,是為祀。同治己巳孟秋,關中劉繼燻謹識。”左邊文字為:“昔余在京邸間聞先大夫云‘余為漢黃使者時,知章鄉為關圣埋玉之地,未獲瞻謁,缺如也。乙丑余來楚北襄理當陽厘務,恭謁陵宇,得瞻形勝。今復宦游此邦,家兄書田,適奉檄重修。蕆事,后其總辦劉善長司馬以圖囗勉余繪,余不敏,勉應命。圖成,諸同人囑余上石碑,觀者共展如在之誠,而先大夫之遺志,不無小補云爾。劉繼榮沐手敬摩。”碑面下方由右至左分別是“基址共計五百余弓”和“周文星、周文齊刻”。

關陵,原稱“大王冢”,世傳為埋葬關羽無頭尸身之處,宋代于冢前設祭亭,明朝始建大型廟宇,后歷經多次修葺。通過此方石碑,可以清晰還原古時關陵的多重院落、中軸對稱的中國傳統建筑空間布局。從碑刻畫面中可見關陵原有內外兩道紅色院墻,院內不僅有僧院、佛堂、僧舍等宗教活動場所,還有應是當時與治學教化有關的處所,如博士門和博士宅等。這方石碑讓后人更直觀地了解古代關陵面貌及關羽所代表的高尚品質在封建時期道德教化中的重要作用。20世紀八九十年代,當陽關陵進行了大規模整體維修,2006年被公布為全國重點文物保護單位。