民族文化交融背景下蒙漢雜居村落的音樂生活及其文化認同

——以土默特地區楊家堡村為例

○ 賀 宇

從內蒙古黃河流域的地理環境方面看,土默特平原毗鄰晉陜高原,處于農牧交錯地帶。近代史上的移民運動“走西口”,主要是從晉西北、陜北先進入土默特地區和準格爾旗一帶,故移民在此定居人數居多。歷史上,土默特地區是內蒙古黃河流域開墾土地面積和漢族人口較多的地方,對土默特平原一帶的蒙古族人的生產生活方式產生了巨大的影響。在這樣的地域背景下,土默特地區逐漸形成了漢族村落、蒙古族村落,還有蒙漢雜居村落。

當筆者沿著黃河岸邊來到土默特地區時,發現當地的蒙漢雜居村落相對多一些,村居蒙古人群為單漢語蒙古族群體。據考察,土默特蒙古族人幾乎不會說本族語言,但他們有著自我身份認同,幾百年的蒙漢雜居生活,致使他們的宗教、文化、民俗、音樂漸趨融合,形成“獨特”的村落文化生活。在內蒙古黃河沿岸的蒙古族群(鄂爾多斯蒙古族人、烏拉特蒙古族人、土默特蒙古族人等)中,為什么只有土默特蒙古族人失去了本族語言?為什么他們的音樂生活以二人臺表演為主,卻很少演唱蒙古族長調、短調?為什么同一空間下的廟會里既有蒙古族誦經儀式,又有漢族民歌、戲曲表演?鑒于此,筆者將以楊家堡村作為土默特地區代表性的蒙漢雜居村落為研究對象,梳理土默特地區蒙漢雜居村落形成的歷史背景與社會結構,考察現代社會下村落的居住人群和他們的音樂生活,分析音樂群體的地緣、業緣關系,從而闡釋民族文化融合背景下蒙漢雜居村落的音樂生活及其文化認同。

一、土默特地區蒙漢雜居村落的形成

土默特既是地理概念,又是歷史概念。歷史上魏晉時稱為敕勒川,遼金元時稱為豐州灘,明代因蒙古土默特部的入局而得名。土默特一詞來源于更早時期的“禿馬惕”這個部落名稱,于北元時期正式出現,用以指代土默特部落集團、萬戶。自15世紀以來,土默特部落長期駐牧于內蒙古大青山南北廣大地區,因而這一帶向來以土默川著稱于世。清初,土默特部被編為左右兩翼。由于大規模移民開墾牧場,土默特蒙古族被迫由牧轉農。1921至1949年間,政府在土默特地區設置和林格爾、武川、清水河、托克托、薩拉齊、歸綏、包頭七縣和歸綏(今呼和浩特)、包頭二市,旗縣并存,土默特蒙古族主要分布于上述這些地區。①參見田宓:《清代歸化城土默特地區的土地開發與村落形成》,《民族研究》,2012年,第6期。

土默特地區生態環境變化、人口數量增加,以及土地開發是土默特地區村落形成的主要因素。明代中后期,隨著漢族移民的涌入,在土默特地區相繼出現了許多村落,被稱為“板升”。據金啟孮考證,“蒙古族有個習慣,常把投奔而來的漢人按工種分類聚居。專一行業聚居在一起,絕不是他們自己的自由組合,而是出自蒙古封建主的安排;這種安排的起始,也只能是阿拉坦汗時代。土默特地區的城鎮除有明文記載是清代以后才出現的以外,沒有一個不是在‘板升’的基礎上發展起來的。”②金啟孮、佟靖仁:《呼和浩特的興建和發展》,中共呼和浩特市委黨史資料征集辦公室、呼和浩特市地方志編修辦公室:載《呼和浩特史料》第一集,呼和浩特:中共呼和浩特市委黨史資料征集辦公室,1983年,第211頁。這些“板升”中有漢族村落,有蒙古族村落,也有蒙漢民眾雜居的村落。土默特地區的村落多是農業生產者聚居地,從事農業生產的有蒙古族也有內地漢族民眾,他們一起辛勤勞作,共同開發自己的土地,為統治者提供糧食保障。從事農業生產的土默特蒙古族逐漸從牧業生產中脫離出來,不再“逐水草而居”,而是結群定居,形成新型的、具有更強穩定性的生產單位,與移入的漢族民眾一起成為土默特地區草原村落的開創者。

土默特地區村落的形成,除漢人大量進入等因素以外,召廟的建立與蒙古人定居有一定的關系。筆者在考察中發現,土默特地區現還保留著許多蒙古族村落,整個村子里的村民都是蒙古族,他們都信奉藏傳佛教。而且土默特地區的每一個村落中,都有廟宇。從歷史上看,自阿拉坦汗將藏傳佛教格魯派(黃教)引入土默特地區,召廟便在蒙古地區民眾的物質和精神生活中扮演了重要的角色。土右旗美岱召村的美岱召是阿拉坦汗受封順義王期間建的一座城寺(1575年建),美岱召村名因此廟而得名;土左旗恰臺吉村全村村民都是蒙古族,無一漢民,全村蒙古族都信奉黃教。類似這樣的情況,在土默特地區村落中成為普遍現象。從歷史時間上看,無論是召廟建立在前還是村落聚居在前,或者二者的拓展同時形成,可以肯定的是召廟與蒙古民眾的定居、聚落形成與發展之間有密切的關系。

總之,清末民初,蒙漢雜居村落已經在土默特地區普遍存在。時至今日,土默特地區已經形成田連阡陌、村舍林立的人文地理景觀。這一景觀的形塑是不同歷史時期各種因素層累疊加的結果。筆者并沒有有意地去尋找村落形成的起點,而是通過對一個特殊地域聚落歷史的梳理,展開討論此地域的村落通過哪些具體的機制進行整合與維系,多元的村落文化通過哪些具體的民俗和相應的活動同時存在等系列問題,以至最終形成相對穩定的村落共同體。

二、地緣、業緣關系結構下的村落二人臺

隨著時代的發展,中國傳統社會向現代化社會邁進,手工行業的快速發展,導致社會分工的精細化和社會生活的職業化,在血緣、地緣的基礎上產生出一種以職業為軸心的人際關系,稱為業緣關系。③參見李漢宗:《血緣、地緣、業緣:新市民的社會關系轉型》,《深圳大學學報》(人文社會科學版),2013年,第4期。與血緣關系和地緣關系不同的是,業緣關系不是人類社會與生俱來的,而是通過人們廣泛的社會分工形成的。現代社會下,以職業為連接紐帶的業緣關系在村落的人際交往中地位越來越突出。土默特地區的蒙漢雜居村落里,人們在傳統農業生產中具有共同的農耕時間、空間和知識,村落音樂生活中人們具有相同的坐腔時間、地點和坐腔音樂,他們逐漸形成了一個有邊界的圈子。筆者將以土默特左旗畢克齊鎮楊家堡村——一個歷史悠久的蒙漢雜居村落為例,探尋其地緣、業緣復合關系下的村落音樂生活。

(一)楊家堡村與村民音樂生活

楊家堡村隸屬于呼和浩特市土左旗的畢克齊鎮,距旗政府約14公里,北枕連綿的大青山,南瀕滔滔的黃河水。從楊家堡村到黃河岸邊有40多公里的路程,周邊還有大黑河、小黑河、什拉烏蘇河、哈素海等黃河的支流。楊家堡村是一個蒙漢雜居的村落,共168戶人家,547口人,其中蒙古族有80戶人家,300多口人。村子里的蒙古族都是土默特蒙古部后裔,主要姓氏為趙、王、高三大姓。據本村蒙古族老人說,歷史上這個村子里居住的都是蒙古族,之后漢族移民來到這里定居,蒙古族人和漢族人開始組建家庭,漢族人逐漸多起來。楊家堡村生產生活方式以農業為主,村民靠種地為生,全村500多口人擁有7 000多畝地,共有38口井,和鄰近村子幾千人才有三五口井相比,農耕條件好很多。據統計,每畝地年收入平均為2 000多元,每一個家庭每年平均收入都在20萬元以上,故楊家堡村的村民沒有愿意出去打工的,也沒有做生意的,都在村里過著悠閑的生活,這也許是村落音樂生活比較豐富的主要原因。

楊家堡村書記趙海海④趙海海(1949—),女,蒙古族,出生于楊家堡村,2000年至今擔任楊家堡村書記。對楊家堡村音樂生活起到了重要作用。趙海海喜歡二人臺,原因之一是從小受到家庭的影響,父親趙來虎是當地著名的二人臺藝人。趙海海在楊家堡村成立了坐腔民樂隊,鼓勵村民都來參加。據村民說,過去村民們種完地,大家聚在一起耍錢、起哄,自從成立了坐腔民樂隊,村民們都愿意參與,會唱的唱兩嗓子,不會唱的,拿上瓜子兒和茶壺能坐在這兒聽一整天的二人臺。值得一提的是楊家堡村的二人臺并沒有自我封閉,不僅本村村民積極參與,還“招賢納士”,吸引很多其他地區民間藝人來村里定居。如藝人郭二厚、賈靖,原本不是本村人,由于楊家堡村的好政策,來這里的二人臺藝人都可以分到土地,他們就在這里定居下來。

可以看得出,土默特地區蒙漢雜居村落形成了地緣結構的地方社群,新的村落共同體打破以血緣關系為主要組織形式的村落社會,村民之間除親戚關系之外,跨越家庭的社會網絡相互依賴、合作、幫助等方式成為村落生產生活方面的主要互助關系。正如王銘銘所說:“合作與互助并不是超地方性的,而是與一定的地方社會關系的體系有密切的關系。”⑤王銘銘:《村落視野中的文化與權力:閩臺三村五論》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,1997年,第136頁。楊家堡村從歷史背景、人口密度、民族關系方面看,地緣是建構村落社會結構的主要根基。從楊家堡村的趙海海書記到藝人郭二厚、賈靖,他們雖沒有血緣關系,卻在同一片土地上共同生活,楊家堡村以地緣為紐帶而聚結成的二人臺組織成為新村落共同體中地緣關系與業緣關系的主要體現。

楊家堡村民喜愛二人臺的“打坐腔”形式,村里打坐腔的班社稱為“坐腔隊”,坐腔集會奏唱的形式稱為“坐腔會”。

關于“打坐腔”,在民間口頭稱謂及文獻記載中又稱為“鬧紅火”“打玩意兒”“耍絲弦”,是流行于內蒙古西部地區地方性唱腔的表演形式。由于所處地理位置的特殊性,數年來,打坐腔受到了山曲、漫瀚調、蒙古族民歌、秧歌與社火、鼓吹樂等民間藝術的影響,成為當地人在農閑時節圍坐在一起唱奏牌子曲的一種自娛自樂形式。⑥參見陳銳:《內蒙古西部地區“打坐腔”及其與“二人臺”之關系探究》,《內蒙古大學藝術學院學報》,2012年,第2期。打坐腔就是楊家堡村民的主要音樂生活,他們的民樂隊活動體現了蒙漢文化融合的社會現象。

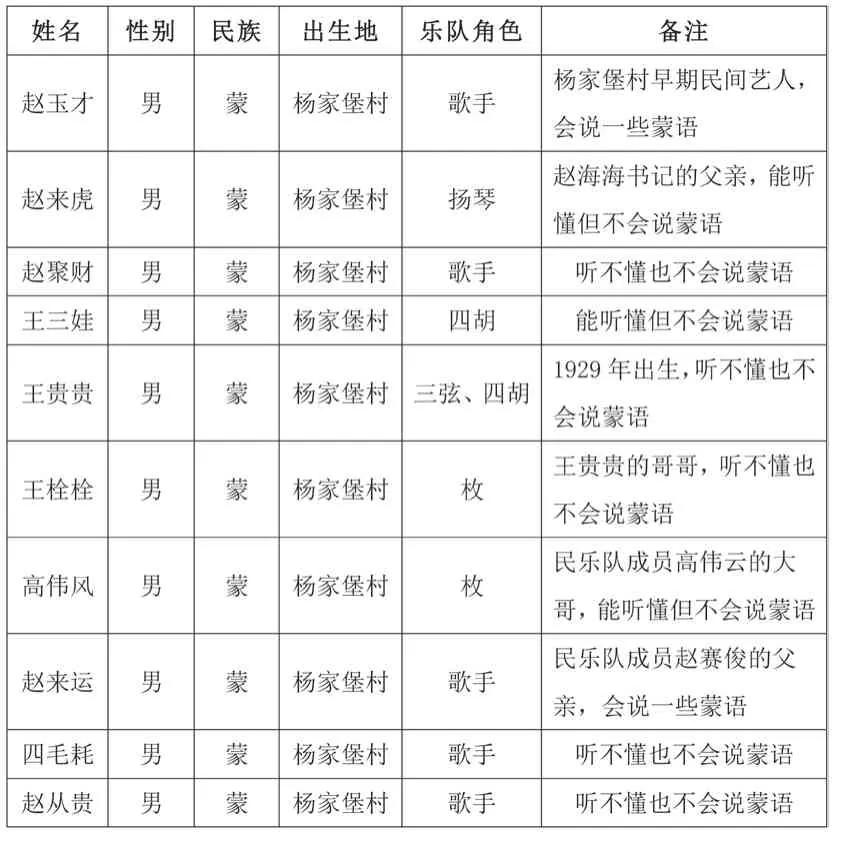

自村落民樂隊成立以來,村民逐漸形成了“農閑飯后打坐腔,晌午唱完晚上唱”的生活習慣。據了解,民樂隊成員的民族屬性既有蒙古族也有漢族,大家在耍絲弦的時候,并沒有區別,無論演唱民歌,還是演奏牌子曲,都是經常唱奏的作品。楊家堡村早年就有民樂隊雛形,當時并不稱為民樂隊,而是喜愛吹拉彈唱的村民聚在一起的臨時隊伍。“文革”期間解散,之后又重新成立。最興盛的時候就是趙海海擔任村書記期間,她積極地購置了樂器,支持村民參與村落文化生活,民樂隊人數逐漸增多。對此,筆者統計了20世紀初在楊家堡村比較活躍的民間藝人的基本情況。(見表1)

表1 20世紀初楊家堡村部分民間藝人調查表

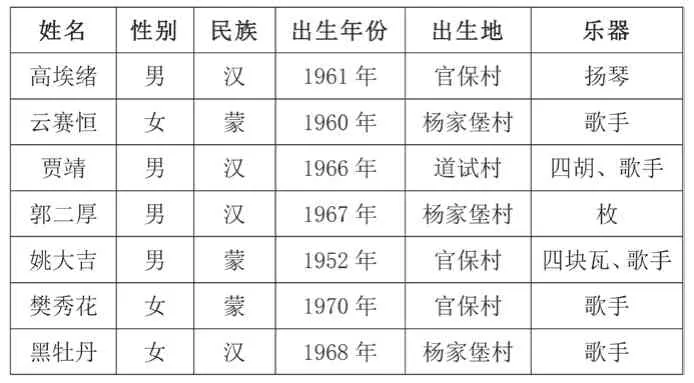

表1中二人臺藝人大都生于19世紀末20世紀初,除王貴貴外,其他老藝人均已不在世。筆者了解到,20世紀初至50年代正是土默特地區二人臺開始涌現出大批民間藝人的時期,每個村子都有二人臺民間藝人。楊家堡村是土左旗民間藝人數量較多的村子,幾乎都是蒙古族,有的出自一個家庭,如趙玉才與趙來虎是親兄弟,王栓栓與王貴貴是親兄弟等。那個年代,以血緣關系為基礎的村落,親戚、兄弟在一起唱二人臺是很普遍的現象。20世紀80年代初期各地民間文化開始復興,楊家堡村在村領導的共同努力下,開始重新籌備民樂隊,許多熱愛音樂的村民被激發起興趣,并積極參與到民樂隊中。改革開放后,由于人口流動性比例增大,外來人口逐漸增多,導致村落人口結構發生很大變化,這一社會現象致使村民樂隊中漢族歌手與樂手的人數逐漸增加。同時不僅本村村民來參加民樂隊,周邊村子的民間藝人也都來楊家堡村參加二人臺的表演,導致楊家堡村的民樂隊不僅由單一的本村人組成,還吸納了許多外村人進入民樂隊,形成地緣與業緣交織出現的現象。筆者進一步統計了20世紀末楊家堡村民樂隊成員的情況。(見表2)

表2 20世紀末楊家堡村民樂隊部分成員調查表

從表格2可以看出,20世紀末的楊家堡村民樂隊成員,民族上包括蒙族和漢族,性別上男性與女性兼具,區域上不只局限于本村,還有周邊很多民間藝人,而且樂隊角色比早期的絲弦樂隊豐富,很多藝人既是歌手又是樂手。民樂隊人數相比過去增加很多,蒙漢村民音樂生活比較豐富。

(二)地緣、業緣結構下的“打小班”

楊家堡村民樂隊中的蒙漢群體充分地表現出這一族群在歷史與地域的文化背景下形成了黃河沿岸有別于其他蒙古族族群獨特的音樂生活方式。這種音樂生活在新城鎮、新農村的形勢下,結合經濟運營模式逐漸產生出一種職業音樂群體。

職業是地方社群維系個人社會生活的根本,猶如土地之于鄉土社會中的個人。職業小班在任何年代都是能夠代表社會整體的一個亞群體,故關注和考察其生存現狀能夠清晰地了解到當下村落的社會形態。隨著歷史變遷,土默特地區多元化的二人臺表演造就了城鎮村落里許多職業小班的產生,他們規模大小不同卻有著相似的生存方式。能夠進入小班的人都是村落里表演能力較強的村民,很多成員都是民歌傳承人。就是這個小群體游走于各村落間,人員不多卻有著約定俗成的運作套路。小班的職業化,是由整個市場需要擁有相對專業技能的表演人員所決定的,在整個表演行業中,有初入道的歌手,有名聲大作的歌手,演唱水準高的歌手得到的報酬應比從事一般體力勞動者的收入要高,這使得職業小班的表演人員與其他行業相比,能夠有一定的優勢長期從事這個職業,也保證了職業小班在整個行業中能夠維持一個較高的收入水平。

楊家堡村的“打小班”是在“坐腔會”的基礎上成立起來的,我們區分“坐腔會”與“打小班”是從行為屬性上剝離兩種形式。“坐腔會”是楊家堡村村民的主要文化生活,所有村民都可以是坐腔會的一員。無論是表演者還是觀賞者都是表演行為中的參與者,不分職業和非職業群體,大家是一個整體,以娛樂為目的。“打小班”是坐腔會中專業水平較高、以此為生計的少部分人組織在一起具有營利性的職業化群體。筆者統計了現階段楊家堡村“打小班”成員的基本情況。(見表3)

表3 現階段楊家堡村“打小班”成員調查表

從表3可以看出,以“楊家堡村”命名的打小班,其成員并沒有局限在本村村民中,這與上述所討論的坐腔會有相同之處。以“職業化”為紐帶的打小班成員早已打破地緣為主體的村落群體,而圍繞業緣關系的職業社群通過社會分工充分地體現出當下蒙漢雜居村落的另一生活層面,這一層面恰恰反映出村落之間在文化融合背景下其“文化邊界”的模糊性。

三、文化認同視域下的村落音樂生活

我們通過對當下楊家堡村二人臺表演的地緣、業緣關系的考察,能夠得出結論:民族融合與文化融合的關系并不是單方面的,而是雙向的,相輔相成的。由于地緣關系,不同民族雜居的現象很普遍,而雜居對消除民族間的文化偏見極有利。在長期雜居過程中,不同的民族能相互了解各自的文化特點和風俗習慣,從而從局部融合逐漸過渡到整體融合。⑦參見色音:《民族融合與文化融合》,《青海社會科學》,1989年,第4期。土默特地區蒙漢雜居村落民族融合與文化融合有影響的外部力量是民族的遷徙。中國社科院司馬云杰曾說:“由于自然界的變化及人類社會的各種原始的生存斗爭和現實的自我發展的需要,民族的遷徙是經常發生的,他們從一個環境到另一個環境,也就帶來了文化的移動。”⑧司馬云杰:《文化社會學》,濟南:山東人民出版社,1986年,第248頁。流動文化與當地文化在新的環境下通過族際互動逐漸形成多元一體的文化格局,這一社會現象正是我們將要通過考察楊家堡村的“二月十九觀音誕日”廟會,從而去剖析文化認同視域下蒙漢交融文化是如何共同建構的。

(一)個案描述:“二月十九觀音誕日”廟會

歷史上,土默特地區的阿拉坦汗引黃教進入內蒙古地區,致使當地蒙古族及其他民族信奉藏傳佛教。近代以來,對土默特地區蒙漢雜居村落來說,一直以農耕文化為主,其生存環境、生活方式以及民俗心理并沒有發生根本性的轉變,對特定的鄉村民眾來說,人們自耕自足,相互扶持,文化發展相對封閉,信仰民俗也呈現出穩定的特征,這也是我們能夠考察和剖析蒙漢雜居村落信仰民俗體系的前提與基礎。據此,筆者于2016年3月27日(農歷二月十九)去畢克齊鎮溝門村,以“二月十九觀音誕日”廟會為例,探尋蒙漢村民的信仰民俗體系。

1.廟會場域

3月27日早晨5點30分筆者從呼市市區出發,開車接上村民賈靖,一同前往溝門村觀音廟。經過一個小時的路程,我們來到了溝門村觀音廟門口,聽說這里是土默特左旗香火最旺的一個觀音廟。此廟建在大青山腳下,是一位蒙古族老人在2012年自己投資興建的。當我們進入院子,已然熱鬧非凡,說是觀音廟,并不是和想象中的寺廟那樣金碧輝煌、莊嚴瑰麗,但從建筑和人氣上能感受到有著明柱素潔的氛圍。整個院子呈正方形,正北方是大雄寶殿,分正堂、西堂和東堂三間,正堂里供著金光燦燦的觀世音菩薩,兩邊分別是金童玉女,西堂供著龍王,東堂供著財神。大殿正前方擺放著長長的香爐,煙霧繚繞,早有村民在這里擁擠著點香。引人注目的是大雄寶殿正對面新蓋起的一座中式建筑,長方形的空間大約有150平方米,屋內的最前方是簡易的舞臺,余下的空間擺滿了大圓桌和凳子。觀音廟的男主家叫云旭平,土默特蒙古族,女主家叫張連連是漢族,祖籍河北,他們有一兒一女,兒媳婦是蒙古族,女婿是漢族,像這樣的蒙漢通婚家庭在土默特左旗是普遍現象。家庭的經濟來源主要是種地和放牧,雖說家庭收入不高,但建觀音廟是云旭平一生的心愿,他克服重重困難終于在2012年建起了這座廟。整個院子以及觀音廟共投入90多萬元人民幣,都是云旭平和張連連省吃儉用攢下的錢。據了解,女主家張連連以前曾在楊家堡村生活,對村子的文化生活特別喜歡,經常參與村中打坐腔、二人臺、唱晉劇等形式的文娛活動。過去的文娛生活一直延續到現在,每到廟會時節,她便邀請民間藝人來自己的南屋里唱戲。張連連雖是漢族,也是蒙古族人的媳婦,蒙古族傳統文化已滲透到她的骨血中。每到傳統節日,當地蒙古族的宗教信仰成為廟會的主要文化形式,張連連會提前安排廟會中的蒙古族誦經儀式,這也是當地蒙漢民眾最關心、最重視的一項民間活動。

2.廟會中的“誦經儀式”與“耍玩藝兒”

許多廟會將當地民間藝術帶入其中,使民眾心中的宗教信仰與民間藝術共存發展。實地考察中筆者發現,在土默特地區的蒙漢雜居村落里,民間藝術的進入并沒有代替原始的宗教信仰,而是在同一時間、空間下各文化并存,這恰恰體現了文化的多樣性特征。

“二月十九觀音誕日”廟會對土默特地區的鄉村民眾來說,是大家期盼的傳統節日。有的村民凌晨就來到觀音廟里燒香拜佛、祈福許愿,還有部分村民清早來觀音廟等著參加蒙古族誦經儀式,然后去南屋聽戲。

圖1 蒙古族誦經儀式

圖2 南屋唱戲表演

上午9點54分,一位喇嘛師傅站在大雄寶殿門口吹響了海螺號,洪亮的海螺號告訴大家儀式馬上開始,村民們聽到號聲立刻都圍了上來。從喇嘛洞請來的6位師傅將早已準備好的羊背放在正方形的案板上,在羊背上面涂抹黃油,搭上黃色哈達,案板的四個角分別由主家云旭平和3位喇嘛師傅共同舉過肩膀,繞著院子走一圈,最后來到大雄寶殿正門口,正北朝南地放在已擺好的桌子上。緊接著,大師兄在香爐中點三炷香,所有喇嘛排兩行站在前面,村民自覺地跟在后面,大家一起拜觀音。之后,6位師傅回到大雄寶殿,手拿法器,誦經儀式開始。從大師兄開始,每一位喇嘛師傅都手拿一件法器,盤腿而坐,腿部放著經書,聲音洪亮,歌調準確,時而進行法器演奏。與此同時,南屋的唱戲班也在如火如荼地表演著。這次請的唱戲班是由周邊地區的民間藝人組成。他們從早晨7點30分開始,先是二人臺演唱,9點30分以后,以表演晉劇為主。唱戲班的成員由歌手和樂手共10位組成。絲弦樂隊有:揚琴、四胡、呼胡、小三弦、竹笛、打擊樂、電子琴。其中這次的打擊樂比較豐富,包括大堂鼓、小戰鼓、馬鑼、鐃鈸、小鑼、梆子、鼓板、手板。打擊樂的演奏由兩個人交替完成,其他樂手根據演唱的曲目來選擇伴奏樂器。本次表演的演唱曲目有:二人臺《跳粉墻》《走西口》《掛紅燈》《打金錢》,還有晉劇選段《打金枝》《金水橋》《四郎探母》等。在藝人心里,當地民眾愛聽經典作品,他們就以大家熟悉的作品為主進行表演,這樣才能和觀眾形成互動。

“廟會是一種獨特的民俗活動,也是一種特殊的社會形態,它是依托宗教信仰、神廟劇場、神誕慶典而形成的集信仰、游藝、商貿于一體的群體性活動,由于參與人數眾多、內容豐富多樣、持續時間較長而成為綜合性的民間活動,也是某一地域某一時代民俗文化的標識。”⑨段友文:《黃河中下游家族村落民俗與社會現代化》,北京:中華書局,2007年,第430頁。“二月十九觀音誕日”廟會是土默特地區民族認同的一種文化現象。觀音廟會中既有蒙古族傳統的藏傳佛教誦經儀式,又有漢族村民帶來的二人臺與戲曲。從社會學角度分析,這種文化現象其一調適了土默特蒙漢雜居區域的社會內部關系,其二強調了土默特地區蒙漢民族交往的連接紐帶。能夠看得出,在土默特地區的村落中,蒙漢民族信仰文化互相滲透,鄉村民眾吸納以后,在廟會中創造出了既不完全同于漢族移民文化、也不完全同于蒙古族傳統文化的具有蒙漢交融共存的多元文化。中國學者周大鳴曾講道,“兩種不同的文化共存于一個地理單元,其結果至少可能會有兩種情況出現:一是強勢文化壓倒弱勢文化而占據絕對優勢;二是兩種文化旗鼓相當,既相互影響又各自獨立,并存發展。”⑩周大鳴:《動蕩中的客家族群與族群意識—粵東地區潮客村落的比較研究》,《廣西民族學院學報》(哲學社會科學版),2005年,第5期,第16頁。通過廟會的誦經儀式與唱戲表演,我們能夠窺視出土默特地區村落文化適于第二種文化的闡釋。

我們能夠從觀音廟供奉的三路神仙看到在蒙漢雜居地區中的文化多樣性。在過去的蒙古族民眾中,沒有信仰祭拜龍王神。自土默特地區融入農耕文化后,這一漢族信仰逐漸被當地蒙古族人所接受并產生極大影響,祭拜形式和漢族基本相同。當我們與女主家談到請三位神仙來此地時,她是這樣說的:

其一,這三路神仙都是當地老百姓最信奉的神仙,無論蒙古族還是漢族都是靠天吃飯,每一個農民都盼望著年年風調雨順,大家收成就會好,生活富裕一些,龍王便成了當地農民的信奉神仙之一。其二,村民們把發財致富的愿望寄托在財神身上,所以除了我這兒祭拜財神,有的村民家里也供奉著財神。其三,村民們認為,觀音菩薩是普度眾生、救苦救難的神仙,還有很多村民來求平安、求得子,非常靈驗,你會看到許多村民領著孩子來祭拜神仙,這都是神仙顯靈的結果。

可見,土默特地區蒙古族與漢族民間信仰的相互影響,導致他們之間的信仰逐漸地融合在一起。據考察,土默特地區各村落興建的廟宇有觀音廟、關帝廟、土地廟、財神廟等,有的是蒙古人修建的,有的是漢人修建的,無論是哪個族人修建,還是修建的哪路神仙廟,大家都會在傳統的日子里祭拜神靈。事實上,近現代土默特地區蒙古族與漢族民間信仰的融合是一種雙向的演進過程,漢族人接受蒙古族人的禮俗,蒙古族人吸納漢族人的風俗,他們并不孤立存在,而是一個文化從另一個文化之間獲得文化元素,從而適應新的文化場域。信仰的融合影響著近現代土默特地區蒙漢民族民間信仰多元發展的特征,這一特征雖在黃河流域其他區域也存在,但由于歷史地理原因,體現在整個內蒙古黃河流域一帶土默特地區最為突出。

(二)廟會傳統與文化認同

通過觀察“二月十九觀音誕日”廟會這一事象,我們可以清晰地看到,在同一時間與空間維度下藏傳佛教誦經儀式與地方戲曲表演是當地土默特蒙漢村民所認同的民間文化。當下的廟會中,群體的多元化身份對傳統文化的需求使得過去的傳統通過重新建構形成新傳統,便于地方群體接受與認同。具體來說,藏傳佛教盛行于蒙古族地區,誦經儀式是宗教信仰的重要組成部分,在土默特地區得到村落中所有村民的認同。地方戲曲表演,在當地有著無法抗拒的魅力,是所有村民主要的娛樂生活,正是有了音樂生活,他們才能對外人更形象地展現自身的價值。二者的結合,建構了社會的多元結構,凝結了民族內部人與人之間、個體與群體之間、民族與民族之間的平衡生存關系,而且多元文化的共存也是民族共同體在歷史過程中形成的思想意識的內容,歷史和文化就是通過這些民族所特有的傳統文化來互相建構的。

20世紀初,土默特地區的蒙漢傳統文化相比其他城市,更多受到了尊重和保護,保護途徑主要以口傳形式留存于民間藝人或普通民眾的記憶當中。在現代社會下,這些文化持有者已有了文化自覺意識,他們通過集體活動以及傳統節日等小事件,在原有面貌的基礎上,建構了適應當代社會環境的新模式、新特征的民間文化。

當今世界現代化城市蜂擁崛起的同時,民間文化的生命力卻成為了當下學者、專家關注的主要文化現象之一。那些曾被人們認為落后、迷信的民間事象逐漸從封閉的村落里走出來,走向開放的世界中。隨著社會的發展,借助現代傳播手段和媒介,以至更多城市人了解到傳統文化在村落中的重構,越來越多的人們愿意參與到文化建構中去。實際上,談到文化認同,和文化變遷是分割不開的,在社會生活中,變遷普遍存在,村落里的二人臺表演被藝人反復唱奏,在他們的思維中,仍處于穩定的狀態,卻在不經意的形式下,出現新的變化。我們發現在“二月十九觀音誕日”廟會的戲曲表演伴奏中,出現了電子琴、調音臺、功放等,唱腔方法和老一輩藝人有不同之處,這樣的形式凸顯出傳統文化并不是一成不變的。傳統文化的變遷與重構,是在一定的時間和空間維度之內完成的。變遷與重構,在一定層面上,是受社會、政治影響,攜帶多種時代特征的文化再生體。楊家堡村的坐腔會,仍保留著土默特文化的原始形貌,其表演方式、風格內容,有著鮮明的歷史印記。與此同時,坐腔會還創作一些符合年代的新作品。不僅如此,在傳統節日的活動中,村里還會邀請其他劇團來這里演出,形式多種多樣,節目豐富多彩。這種文化變遷是必然的,變遷的背后有著難以阻擋的力量,將其變成帶有時代烙印的地方文化,也成為符合時代號召力的文化再生產品。

結 語

蒙漢雜居區域往往是學者對民族融合與文化認同關注的地方,將其擱置在黃河與草原交融的文化背景下去審視,分析當下村落多元文化的共存,解讀多元民族同一區域的文化認同,最終回到民眾音樂生活的本真。文中以“二月十九觀音誕日”廟會為個案,通過描述廟會中同一時間與空間下的漢族“耍玩藝兒”和蒙古族“誦經儀式”,闡釋了蒙漢雜居地區的文化多樣性。這也恰恰體現了一個區域內兩個、多個乃至多數民族共同擁有一種文化現象,一些學者稱之為族際文化共享。

我們能夠發現,各民族文化共享已不再是嘗試階段,而是在民眾心中形成一種文化自覺。紛紜復雜的文化共享,形成了土默特地區民族文化的整體性。其實,在蒙漢雜居村落里,不僅僅在于民族文化、典籍文化共享,民眾自我認知更多的是生活文化共享。此外,通過對“二月十九觀音誕日”廟會的考察,我們發現小到觀音廟中供奉的各路神仙,大到以各路神仙為名興建的獨立寺廟,都沒有局限于蒙漢民眾的宗教信仰,他們甚至在宗教文化方面互相借鑒,形成了宗教文化共享。所以說,無論是哪個方面的文化共享,從宏觀上建構社會多元文化結構,實質就是凝聚民族內部與民族之間的融合關系。