優化課堂教學結構提升學生學習能力

江蘇省宜興市陶城實驗小學 單 敏

經過近二十年的課程改革,教師普遍認同學習方式的變革是深化課程改革的必然選擇;而在實踐層面,改其皮毛不改筋骨的問題卻依然嚴重。教師往往為了顯性教學效果剝奪學生自主學習、合作探究等機會,忽視學生學習過程的體驗。那么如何進一步變革學生的學習方式?我們不僅需要從課堂的外部形式上進行改革,更要從課堂的內在結構上進行分析甄別,通過對課堂教學結構的剖析,探索學生學習方式變革的根本方法。

一、“課堂教學結構優化”的內涵及價值

(一)對“課堂教學結構”的認識

結構與“功能”相對,是系統內部各要素之間相互聯系、組織的方式。課堂教學結構既包括課堂教學的基本組成部分,也包括部分之間的組合關系。故課堂教學結構包括兩方面的基本內涵:一是課堂教學的組成部分,既包括其基本要素——教師、學生、教學內容、教學媒體,也包括課堂教學活動的基本環節——導入、新授、討論、練習、課堂總結等;二是各部分之間的組合關系,既包括課堂教學中各物質組成之間的聯系方式,也包括課堂基本活動環節之間的邏輯關系。教學結構對整個課堂教學起著基礎性的導向作用,為課堂教學活動提供其形成、變化的意義框架。

(二)優化課堂教學結構的意義

在課程改革的近二十年中我們經歷了從浮華熱鬧到冷靜反思,再到課程與課堂改革的再出發,幾經起伏回首,然而課堂教學結構沒有發生根本性變革,無法觸及傳統課堂教學的本質問題。從系統論、結構功能理論等觀點來看,一堂課是否能真正以“學”為中心,促進學生學習方式變革,學習能力的提升,與其課堂教學結構是否優質合理有最本質的聯系。因此優化課堂教學結構,既要重視優化課堂教學的各個要素,更要著眼于課堂整體的綜合優化,要研究課的各個組成部分之間的聯系方式,以最優化的教學結構促進學生學習能力的提升。

二、優化課堂教學結構的實踐探索

教師是學生學習活動的組織者,所以要變革學生主體學習方式,就需要恰當地發揮教師的主導作用,積極進行“教師主導—學生主體”良好教學結構的實踐,優化課堂中的資源配置,突出學生在學習中的主體地位,逐步實現學習方式的變革。

(一)優化教學結構,提升自主學習能力

學生是具有主觀能動性的學習主體,學習應當是主動吸收而不是被動學習。作為課堂主導者,教師要充分挖掘新知和學生已知之間的聯結點,激活學生學習主動性,通過優化教學結構,實現學生自主學習能力的提升。

1.優化主干:從“師←→生”的傳遞結構到“生←→師”的互動生成結構

傳統的課堂僅傳遞知識,忽視學生學習能力的養成——教師只是學生活動的引起者,卻不是學習的互動交流者。如果課堂只有單向的傳遞,學生一旦離開教師,學習也將停止。教師要在課堂中發揮組織者,引導者的角色,引發師生互動,生生互動。

2.案例與反思

【案例1】蘇教版二上《6 的乘法口訣》

學生已經學習了2、3、4、5 的乘法口訣。教學例題時,教師先提問,你們能根據例題圖的內容,自己創編口訣嗎?(異口同聲,能!)教師放手讓學生獨立嘗試編寫口訣,教師巡視。學生創編結束以后,教師根據巡視情況有針對地選擇同學進行反饋,引導全班交流編口訣的方法以及怎么樣記住口訣。

二年級的學生雖然不具有獨立學習的能力,但是已有的學習經歷和經驗不能忽視。如果本課的教學按照第一課時學習口訣的結構進行設計,學生的創造力和學習興趣將無法得到釋放。兒童天然具有好奇心和求知欲,教師組織學生獨立創編口訣,順應了學生的心理特點;在反饋和交流環節,進行師生互動,讓學生體會到獨立創編口訣的成功感;最后引導學生反思學習過程,發展學生元認知。本課教學結構充分體現了教師對課堂的主導作用,學生的主體意識被喚醒。

(二)優化教學結構,提升合作學習能力

合作學習能力正成為學習型社會中重要的能力。學生之間的客觀差異是教學的資源,教師要組建易質化的學習小組,讓不同的學生在小組內都能獲得發展的機會,合作能力在學生互動中逐步養成。

1.優化主干:從“師←→生”二級結構到“生←→組←→師”三級結構

學習小組在課程改革初期便出現,但在課堂里常常作為一個學習形式而存在,少有小組內發生的真正合作。小組如何在學生個體學習和班級授課之間起到承上啟下的作用,是我們應該明晰和重視的。小組學習應該基于學生個體的自主學習,組內的合作應該解決相應層次的問題,而不僅僅是交流,組內合作學習應該和組間交流相銜接,完善學習成果。所以小組合作學習應該要溝通全局,實現價值最大化。

2.案例反思

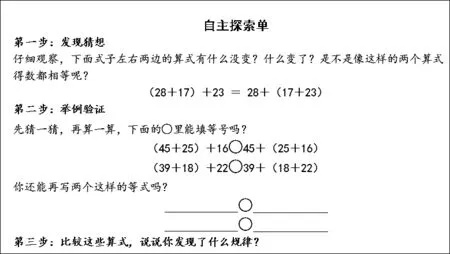

【案例2】蘇教版四下《加法運算律》

教師先指導學生認識了加法交換律,然后在探索加法結合律時使用自主學習單作為獨立探索腳手架,用小組交流單指導組內合作學習。

(1)自主探索。教師巡視,發現典型算式,相機板書。

(2)小組內交流。

(3)集體交流總結。

案例中的課堂物質元素——學生、教師、小組之間的關系層次清晰,“生←→組←→師”三級互動結構線索分明。

案例中的小組合作學習基于學生個體的自主探究活動,因此每個同學在組內的交流都不會陷入空泛,避免了以往在合作交流中,個別學生表演,其余學生應和的“假合作”。小組交流單的出示讓組內的合作目的明確,為全班交流做好了內容準備。這里小組學習溝通了個體學習和全班交流,每個同學在組內都會獲得表達的機會;教師始終站在合作者的位置熟練把控教學環節,到位不越位。

(三)優化教學結構,提升探究學習能力

兒童的身心發展特點決定了他們喜歡成為發現者、探索者。組織學生進行探究學習,是順應兒童發展規律、促進課堂學習方式變革的應然追求。

1.優化主干:從“教材→學生”單線型灌輸式結構到“微課程、資源包、任務單→學生”的多線型支持式結構

傳統的教學以教材作為知識的主要來源,學生在單線型的知識灌輸中漸漸喪失主動探究的意識和能力。課程標準理念下,教師要做好課堂的組織者,給予學生微課程、資源包、任務單等的支持,以及學生探究方法的指導,讓學生真正經歷獨立探究、合作探究等過程,積累探究經驗,發展學習能力。

2.案例反思

【案例3】蘇教版五下《圓的認識》

教師沒有按著教材順序教學,而是這樣重組知識點和探究環節:首先通過微視頻中套圈人自覺站成一圈的現象初識圓的內涵,即到定點距離相等的點的集合;然后用材料包(圓片、圓規、直尺、圖釘和線等)、任務單引導學生嘗試畫圓;通過折一折、量一量等操作填寫研究單,最后小組內交流圓的特征。

案例中“微課程、資源包、任務單→學生”的探究活動,呈現出鮮明的多線型支持式結構樣式。

學生的探究活動因為教師合理主導和多線支持結構的作用而穩步推進;因為教師“后臺”的有序組織,學生始終活躍在學習的“前臺”——課堂教學的結構靈活而穩定。同時本課中亦體現了上文中的“生←→組←→師”三級結構樣式。日常教學中教師要準確把握探究活動進程,通過序列化的活動讓學生沉浸在探究的氛圍中,既獲得結果,也經歷過程。

對課堂教學結構的剖析,便于我們從整體把握課堂教學,更清晰明了地提煉課堂教學框架,從結構上變革學習方式。優化主干的確立還不足以使教學結構發揮其最佳功能,還需課堂其余元素圍繞學生主體做優質化的組合,實現課堂教學結構的整體優化,包括新型課堂人際關系的建立,多元評價目標的設置等。由于課堂系統的復雜性,實踐中往往不是呈現以上的一種教學結構,而是出現多個結構相互咬合、關聯的情況。

在深化課程改革的當下,優化課堂教學結構,變革學習方式,真正提升學生學習能力,是教師應當追求的高遠目標。