《傷寒論》的“方對證”“藥對癥”觀*

張祿璐 ,史光偉 ,張李香 ,盧文娟,劉夢雅,梁永林

(1.甘肅中醫藥大學,甘肅 蘭州 730000; 2.酒泉市中醫院,甘肅 酒泉 735000)

《傷寒論》的問世標志著中醫學從理論到實踐的一次質的飛躍,辨證論治理論的提出也更加明確所辨之證在中醫臨床診斷中的重要作用。筆者從“方對證”對疾病的整體掌控和“藥對癥”對疾病的細節調控來研究學習辨證論治體系。方對證即方證辨證,方證相應是辨證論治理論的核心內容,縱觀《傷寒論》中的百余經方,綜合分析辨證論治的特點,學習歷代醫家對于方證關系的闡釋得出方證辨證是通過辨析疾病整體癥狀而得出疾病本質,針對病證特點選用適當的方劑進行治療的一種思維方法。藥對癥則是針對眾多癥狀中的某一點來探討,如對于某一癥狀藥物的選擇和加減,或者藥量及炮制方法的改變等。雖然方對證、藥對癥各有側重,但仍然是以辨證論治為核心。筆者認為兩者相結合才能更好地體現出辨證論治的原則性和應變性。

1 “方對證”論

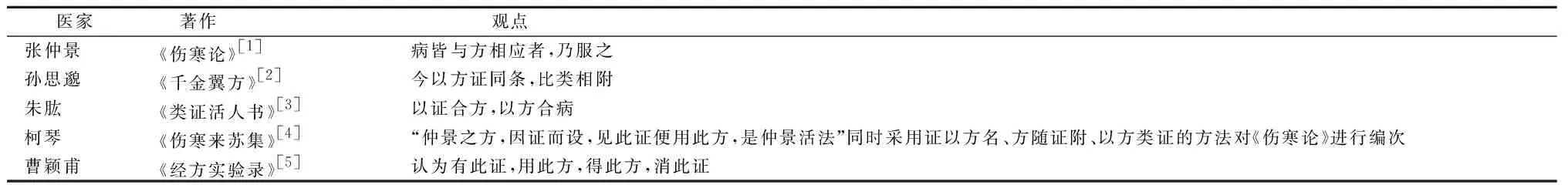

《傷寒論》創立的辨證論治理論成為歷代醫家遣方用藥的準繩,“方證觀”則成為歷代醫家研究辨證論治體系的一個重要方向。典型醫家和其著作、觀點見表1。

表1 “方對證”典型醫家著作及觀點

李國臣等[6]在論述“方證辨證的價值”時,引用現代經方大家劉渡舟先生“認識疾病在于證,治療疾病則在于方,方與證乃是傷寒學的關鍵”之語,以及當代經方名師黃煌教授“方證識別、藥證識別,它樸實而具體,是中醫辨證論治的基本單位”之感慨。可見,后世醫家師于古而不拘于古,在《傷寒論》“方對證”基礎上進一步深入研究,使之聯系更加清晰、緊密,最終使之足以上升至學說的高度,即“方證觀”。“方證觀”在理論上有鮮明的特色,在臨床上也有較大的實用價值,是中醫基礎研究的重要內容。

1.1 方從法出,法隨證立

《傷寒論》首先從辨病開始,條文即辨病的準則,提出了診斷的標準和依據,而證則是對病的高度概括。條文雖然是以病-癥描述及法-方藥結合的方式呈現,實質卻是含核心病機(證),癥狀描述是為證的確立提供依據,而辨證則是診治疾病的關鍵,亦是選方用藥的關鍵,即方是隨著“證”的出現而產生。如同為太陽病,桂枝湯治療發熱、汗出、惡風為主的太陽中風證,麻黃湯治療惡寒、無汗、身痛為主的太陽傷寒證,桂枝二越婢一湯治療“發熱惡寒,熱多寒少,脈微弱者,此無陽也,不可發汗”的太陽表郁輕癥;再如同為少陰病,四逆湯治療“脈沉者,急溫之”的少陰寒化證,黃連阿膠湯治療“得之二三日以上,心中煩,不得臥”的少陰熱化證。方從法出,法隨證立,方對證是《傷寒論》條文及其主體內容的第一大特征。正如此,六經皆有其“提綱方證”,如太陽傷寒麻黃湯證,中風桂枝湯證,少陽小柴胡湯證,陽明白虎湯證,陽明承氣湯證,太陰理中湯、人參湯、四逆湯證,少陰四逆湯寒化證、黃連阿膠湯熱化證等,可見仲景以六經統御諸證而后以證立方之大手筆。

1.2 立法有方,應變無窮

方藥總是隨著證的變化而變化,根據證之變化,方變化無窮。宋代朱肱《類證活人書》[3]曰:“仲景傷寒方一百一十三首,病與方相應,乃用正方,稍有差別,即隨證加減。”以桂枝湯類為例,桂枝湯主太陽中風證,《傷寒論》第14條曰:“太陽病,項背強幾幾,反汗出惡風者,桂枝加葛根湯主之。”是以太陽中風證為主,又兼以太陽經不舒的證治。第21條曰:“太陽病,下之后,脈促胸滿者,桂枝去芍藥湯主之。”是以太陽病誤下后太陽表證未變,兼見胸陽不振的證治。第43條曰:“太陽病,下之微喘者,表未解故也,桂枝加厚樸杏子湯主之。”是以太陽病下后不解,表證仍在,并兼喘癥的證治,因此仍以表證為主。雖然這些證的癥狀有所變化,但是其核心即“基礎證”尚未變,故仍然守其“基礎方”。

證是疾病發展過程中某一階段的病理概括,而疾病總是處于動態變化發展的過程,外感病尤為顯著。仲景以一個動態的思維辨析疾病在不同階段證的變化,并隨之組方,使方與證始終契合,從而取得了顯著療效。病無固定之證,治無不變之法。把握其證,遵從其規則的同時更要靈活用方。蒲輔周先生曾云:“方是死的,人是活的,不能概以死方去治活人。”“臨床組方,切記浮泛。方不在多,藥不在雜,執一可以馭萬,左右而可逢源。”《傷寒論》113方是為10病 (六經病加霍亂,陰陽易,差后,勞復)113證而設,確定了方劑辨證的“理”與“法”[7],即“方證對應”。隨著時代的發展,新的疾病也應運而生,現代臨床上表現的證候已與《傷寒論》中描述的典型證候有所差異,關鍵在于臨床上對于“證”的認識,切記仲景“觀其脈證,知犯何逆,隨證治之”之垂訓,綜合疾病的病因、病性、病位、病勢而辨其證,由博返約立證,由證選方用藥。

2 “藥對癥”論

癥包括癥狀和體征,是指患者主觀感受到的痛苦或不適,以及醫生檢查獲得的客觀表現。從目前可考的文獻來看,古代醫籍中沒有關于“藥癥相應”的記錄,但這一思想由來已久,其最早應濫觴于上古時代原始樸素的用藥經驗[8]。且從歷代方書醫案來看,醫家對于藥癥的研究也尤為重視,見表2。

表2 “藥對癥”主要醫家著作及筆者評價

大量的醫學古籍論證了藥物對于不同癥狀療效的客觀存在,不斷加深對藥癥關系的研究,有利于中醫藥學理論的完善和臨床療效的提高。

2.1 對癥下藥

對癥下藥即根據臨床癥狀表現選擇用藥,是中藥運用于癥狀上的個性化體現。張仲景雖未明言這一觀念,但在《傷寒論》中藥與癥確是相互對應的關系。如大承氣湯方有“大黃四兩,厚樸半斤,枳實五枚,芒硝三合”,而此般選藥都是針對陽明腑病痞、滿、燥、實、痛、便秘的癥狀,以大黃瀉熱通便、厚樸下氣除滿、枳實消痞散結、芒硝軟堅潤燥,可見仲景對癥用藥不但準確,而且十分嚴謹。

證有輕重緩急,亦有大小區別,哪怕同一類證在癥狀上有細微改變,仲景也會相應變法、變方(藥),同樣以“承氣湯證”為例,大承氣湯(峻下法)專為六急下證而設,證急則方峻猛,芒硝、大黃、枳實、厚樸4藥同用以釜底抽薪、瀉熱存陰;而“腑實”不至于此,尚為痞、滿、實而不燥的“腑實”輕癥,則在此基礎上去芒硝并減枳實、厚樸之劑量,即以“小承氣湯,少少與,微和之”而成緩下之法;若僅有燥實而無痞滿,則直接去枳實、厚樸而加入甘草片同煎,后加入芒硝,構成調味承氣湯之和下之法。然“基礎證”都是“腑實”,則守“基礎方”承氣湯不變,守四兩大黃之劑量不變。

2.2 藥隨癥變

張仲景在《傷寒論》中遣方用藥極具典范作用,針對癥狀的改變可以靈活加減用藥。在原文第40條小青龍湯證、第96條小柴胡湯證、第316條真武湯證、第317條通脈四逆湯證、第318條四逆散證及第386條理中丸證方后皆有“或然癥”體現藥隨癥變的思想。以第96條小柴胡湯證為例,其方后注有“若胸中煩而不嘔者,去半夏、人參,加瓜蔞仁;若渴,去半夏,加人參合前成四兩半、瓜蔞根四兩;若腹中痛者,去黃芩,加芍藥三兩;若脅下痞硬,去大棗,加牡蠣四兩;若心下悸、小便不利者,去黃芩,加茯苓四兩;若不渴,外有微熱者,去人參,加桂枝三兩,溫覆微汗愈;若咳者,去人參、大棗、生姜,加五味子半升、干姜二兩”。再如第316條真武湯主少陰陽虛水泛證,其后注有“若咳者,加五味子半升,細辛一兩,干姜一兩;若小便不利者,去茯苓;若下利者,去芍藥,加干姜二兩;若嘔者,去附子,加生姜”。“方后注”中大量舉例提示了“藥隨癥變”,告誡后世仲景之法乃活法。除此之外,條文之間對比亦有明顯的藥隨癥的加減變化,見表3。

表3 類證條文變化對癥加減用藥舉例

上文也已經提到“類方”的特點,即在“基礎證”沒有改變的情況下,在“基礎方”的基礎上以癥的變化來加減藥物,說明“藥癥對應”是《傷寒論》中所體現的又一個特征。

3 小 結

《傷寒論》在中醫學的發展中具有重要意義,對疾病的各個階段進行辨脈、審證、論治、立方、用藥規律等論述,并以條文的形式做了較為全面的闡述。留于后世學者的不僅是辨證論治的思維方式,更是激發了仲景后人對于醫學的探索精神和藥對癥的啟發。“方對證”是對疾病的整體把握,而“藥對癥”則是從細節上對于具體癥狀的調控。筆者認為,《傷寒論》體現的正是“方對證”與“藥對癥”的結合,也正因為如此才能高度體現理、法、方、藥的統一性和靈活性。辨證立方、以癥用藥,提示醫者臨證時應同樣重視證與癥、方與藥的有機結合,系統、靈活地處理疾患,方能獲得最佳療效。