城市居民生活垃圾分類行為影響因素研究

摘要:城市能夠為居民提供便利的生活,卻也帶來了數量龐大的生活垃圾。居民參與是城市生活垃圾分類中的重要部分,為了探究城市居民生活垃圾分類行為究竟受到哪些因素影響,本文基于北京市豐臺區的樣本分析,得到如下結論:在1%的顯著性水平下,職業類型中的“辦事人員和有關人員”對垃圾分類行為有顯著的正向影響;垃圾分類知識水平、分類措施、分類成本對垃圾分類行為呈現顯著的正向影響;而性別、年齡、教育等社會人口統計學特征以及環境價值觀對垃圾分類行為的影響不顯著。

關鍵詞:生活垃圾;分類行為;影響因素

一、引言

隨著社會進步,城市化進程加快,在刺激經濟增長、提高人民生活水平的同時也帶來了日益嚴重的環境問題,垃圾產量急劇增加,不少城市陷入“垃圾圍城”困境。據不完全數據統計,2020年北京市城鎮化率達到87.5%,再創新高。2019年,北京城市生活垃圾生產量約為960萬噸,在全國生活垃圾總產生量中占比2.80%。由此可見,北京市的垃圾分類任務依然面臨挑戰。早在2000年,北京市就是垃圾分類工作的試點,然而歷經20年依然沒有取得顯著成果。近年來,越來越多的研究發現垃圾分類工作推進困難與居民參與不足有重要關系。為了探究城市居民是否進行垃圾分類工作究竟受到哪些因素影響,通過識別這些因素,為后續推進城市居民參與垃圾分類工作提供參考和建議。

二、理論基礎與研究假設

(一)環境價值觀

Barr(2004)在一項研究中將環境價值觀定義如下:環境價值觀是指個人根據自己的人生觀對環境和環境問題的基本看法。更多學者在很大程度上認識到,價值觀作為環境行動的首要先決條件所發揮的重要作用(De Groot and Steg 2008;Oreg and Katz-Gerro 2006;Schultz and Zelezny 1999)。優先考慮超越其眼前利益的價值觀(集體的、普遍的、利他的價值觀)的個人更有可能表達親環境的態度,并從事親環境的行為。那些優先考慮個人或自利價值的人不太傾向于參與環保行為(Steg and Vlek 2009)。因此,提出以下預測:H1---環境價值觀與垃圾分類行為正相關。

(二)垃圾分類知識

Simmo以及Widmar(1989)在研究中發現,居民是否掌握垃圾分類的知識對其垃圾分類行為具有一定程度的影響,美國新澤西州的居民因為對生活垃圾分類利用不夠了解,因而在面對垃圾分類工作時候會遇到困難。Gamba(1994)觀察到的對回收行為最重要的預測因素是對垃圾回收有很高的專門知識。因此,提出以下預測:H2---垃圾分類知識與垃圾分類行為正相關。

(三)垃圾分類設施

Guagnano(1995)等學者提出ABC理論,其中A表示個人對垃圾分類利用的態度,B表示個人在進行生活垃圾分類利用時所采取的行動,C表示外界所提供的條件,A和C共同作用于B,這也就表明外界的條件對居民采取何種垃圾分類行為具有顯著作用。

因此,提出以下預測:H3---垃圾分類設施與垃圾分類行為正相關。

(四)垃圾分類成本

Vining和Ebreo(1990)通過對伊利諾伊州的197戶家庭中進行調查,結果表明,生活垃圾循環利用者和非循環利用者都是出于對環境的關注,與對生活垃圾循環利用者相比,非循環利用者更關心的是回收的經濟動機、回收的獎勵以及個人便利性。因此,提出以下預測:H4---垃圾分類成本與垃圾分類行為負相關。

(五)社會人口統計變量

社會人口統計變量用于描述一定族群的特征,比如性別、學歷、收入等等。Oskamp et al.(1991)、Gamba& Oskamp(1994)的研究都表明,社會人口統計變量對垃圾循環利用行為具有顯著的影響。因此,提出以下預測:H5---社會人口統計特征對垃圾分類行為具有顯著性。

三、研究方法

(一)樣本選取與數據收集

本文采用“區---居委會---居民戶”的多階段抽樣方法進行樣本選擇,樣本來源為北京市豐臺區的居民,本次根據調查組確定的隨機數表確定最終9個居委會,90名居民。問卷采集為線上電子問卷采集,采用便利抽樣方法,即在每個居委會所在小區隨機抽取10位居民。問卷共發放了90份,回收了87份,去掉4份無效問卷,剔除2個無效樣本,余下81個樣本進入模型分析,分別占有效樣本的2.4% 和97.6%。調查內容分為三方面,分別為社會人口統計學變量(性別、年齡、學歷和職業)、垃圾分類行為變量以及影響因素變量。

(二)變量與測量

1、因變量

本研究選取的因變量是“垃圾分類行為”。因變量的測量問題為:請問您對生活中產生的垃圾是怎么處理,試從“不分類,全部扔掉;將有回收價值的垃圾進行分類;對有回收價值的垃圾、廚余垃圾或者有害垃圾進行分類;對廚余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾全部進行分類。”中進行選擇。

2、自變量

本文利用李克特量表測量自變量。將“非常不同意”“比較不同意”“一般”“比較同意”“非常同意”進行賦值,分別為1-5分。如表1所示,自變量一為環境價值觀,包含C1到C5共五個題目;自變量二為垃圾分類知識,包括D1到D4一共四個題目;自變量三為垃圾分類設施,包括E1到E5一共五個題目;自變量四為垃圾分類成本,包括F1到F2共兩個題目。

(三)分析方法和工具

本文使用SPSS 23.0對81個樣本進行有效性和可靠性分析,然后再通過有序Logistic模型、相關分析對上文提出的假設進行檢驗。

四、數據分析與結果

(一)描述性分析

通過對垃圾分類行為進行頻率統計,分析結果顯示:選擇“不分類,全部扔掉”的居民占比25.30%;選擇“只將部分有回收價值的垃圾分類”的居民占比49.40%;選擇“對有回收價值的垃圾分類的同時,也會對廚余垃圾或有害垃圾進行分類”的居民占比16.90%;選擇“對廚余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾全部進行分類”的居民占8.40%。

環境價值觀所包含的5個題項(C1、C2、C3、C4和C5)均值分別為4.5679、4.7901、4.5802、4.4691和4.3951,均處于4.3到4.8之間,表示居民關于垃圾分類對環境保護和資源利用的促進作用持肯定態度,即大多數居民認為垃圾分類對環境的保護具有促進作用,能夠減少環境的污染和資源的浪費。

垃圾分類知識經驗所包含的4個題項(D1、D2、D3和D4)均值分別為2.7778、2.8765、2.3210和2.7037,處于2.3到2.9之間,表示居民對垃圾分類的知識經驗處于一般水平,即對垃圾分類的知識掌握水平沒有達到良好的程度,“我參加過關于垃圾分類的宣傳教育活動”這個問題中得分均值僅為2.3210,表示參與垃圾分類的教育活動較少,偏向于“基本沒有”。

垃圾分類設施因素所包含的5個題項(E1、E2、E3、E4和E5)均值分別為3.2840、3.5556、3.6914、3.3086和2.7160,處于2.7到3.7之間,其中“我所在小區(或學校)的垃圾桶是分類垃圾桶”、“我所在小區(或學校)的分類垃圾桶數量足夠”、“我所在小區(或學校)的分類垃圾桶擺放合理”與“我所在小區(或學校)垃圾桶上的分類標識非常容易理解”得分在3.5左右,偏向于“比較同意”,而對于“我所在小區(或學校)收集的垃圾(廚余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾)會得到分類收運”得分為2.7160,偏向于“比較不同意”。

垃圾分類成本因素所包含的2個題項(F1和F2)均值分別為3.0000和3.0494,居民對于垃圾分類的成本持“一般”態度,略偏向于不認為垃圾分類會消耗自己大量的時間、空間等成本。

(二)計量分析結果

1、信度檢驗

本文通過Cronbach檢驗、KMO檢驗和Bartlett檢驗來測試問卷的信度和效度。當前,多數的業內學者表示在Cronbachs α系數的結果數值認定上,通常都使用的是學者Hair在1998年提出的觀點,即如果在檢驗中的Cronbachs α系數值大于0.7,則可以認為問卷整體的信度是可以接受的水平。在本次實驗中的各個變量之間Cronbachs α系數結果均都大于了0.8,這說明了量表中所考察的各個變量的可靠性均都較好,也就是說本次研究過程當中,所使用的研究測量的問卷具有著較好的可靠性。

2、因子分析

(1)KMO和Bartlett的檢驗

檢驗結果顯示KMO取樣適切性量數為0.709,高于0.5,滿足因子分析的要求;Bartlett的球形度檢驗的顯著性水平為0.000,拒絕原假設,表明問卷樣本具有較高效度,同時也表明該影響因素量表滿足因子分析的要求。

(2)共同度分析

利用Spss 23.0數據統計軟件進行的探索性因子分析中,對量表各個題項進行共同度分析,其共同度分析是為了反映出考察題項各個因子能否很好的解釋公因子的一項參數,目前在學術界中,多數學者認為在共同度分析當中,各因子的載荷大于0.4就可以接受。運用SPSS 23.0對量表中的各題項做因子分析,只有E1的公因子方差為0.459,接近0.5,其余每個指標的公因子方差都在0.5以上,多數接近或超過0.8,說明這提取的公因子能較好地反映原始各項指標變量的大部分信息。

(3)主成分提取

利用Spss 23.0進行主成分提取,結果顯示前4個主成分的特征根大于1,且累計貢獻率達76.123%,因此選取前4個公因子。

(4)旋轉后的因子載荷

經過旋轉后的因子載荷矩陣意義較為明確, C1、C2、C3、C4和C5在因子1上有較大載荷,集中在環境價值觀,命名為“環境價值觀因子”;D1、D2、D3和D4 在因子2上有較大載荷,集中在掌握垃圾分類知識,命名為“分類知識因子”;E1、E2、E3、E4和E5在因子3上有較大載荷,集中在垃圾分類設施,命名為“分類措施因子”;F1和F2在因子4上有較大載荷,集中在層面,命名為“分類成本因子”。通過因子分析,可以提取“環境價值觀因子”、 “分類知識因子”、“分類措施因子”和“分類成本因子”四類,這與問卷中的設計相吻合,表明問卷的效度較好。

3、有序logistic回歸分析

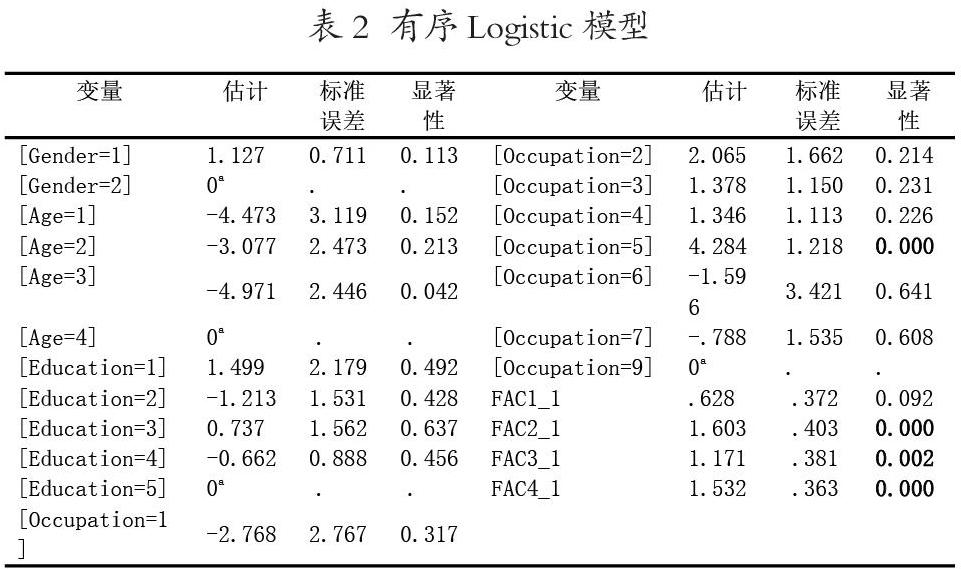

通過進行有序logistic回歸分析,結果顯示:在1%的顯著性水平下,職業中的“辦事人員和有關人員”對垃圾分類行為有顯著影響,性別、年齡、教育等因素對垃圾分類行為影響不顯著;在1%的顯著性水平下,分類知識水平、分類措施、分類成本對分類行為呈現顯著的正向影響;而環境價值觀對分類行為沒有顯著的影響。具體如表2所示:

五、主要結論與對策建議

(一)主要結論

本文基于問卷數據,采用因子分析和有序logistic回歸模型,考察了多要素對城市居民生活垃圾分類行為的影響機理,研究結果表明:

第一,居民關于垃圾分類對環境保護和資源利用的促進作用持肯定態度,但是擁有積極的環境價值觀并不會對居民的分類行為產生顯著的影響;居民對垃圾分類的知識經驗處于“一般”水平;對于小區的垃圾分類設施偏向比較滿意,但是對于“我所在小區(或學校)收集的垃圾(廚余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾)會得到分類收運”得分較低,大多數居民認為社區中的垃圾并不會得到分類運輸;居民對于垃圾分類的成本持“一般”態度,略偏向于不認為垃圾分類會消耗自己大量的時間、空間等成本。

第二,在1%的顯著性水平下,職業中的“辦事人員和有關人員”對垃圾分類行為有顯著的正向影響;而性別、年齡、教育等因素對垃圾分類行為影響不顯著。在1%的顯著性水平下,分類知識水平、分類措施、分類成本對分類行為呈現顯著的正向影響;而環境價值觀對分類行為沒有顯著的影響。

(二)對策建議

第一,加強垃圾分類知識的宣傳教育。鼓勵中小學增設垃圾分類教育課程,培養學生建立垃圾分類意識,從小養成垃圾分類的習慣;在社區開展垃圾分類的宣傳活動,不僅僅局限于知識宣講和手冊宣傳等形式,可以開展具有激勵性的互動游戲,吸引居民積極主動參與其中,同時也增強對于垃圾分類的意識,改變不分類的習慣。

第二,提高城市生活垃圾管理基礎設施及其配套建設。為各個社區的居民提供標識清晰的分類垃圾桶,為垃圾桶選擇更加便利的設置地點,特別對垃圾桶內的垃圾進行分類運輸,以確保居民將分類行為意向轉化為具體的分類行為;在分類垃圾桶旁邊放置垃圾分類指導,清晰的標注常見的生活垃圾的種屬,必要時招募志愿者在周末進行指導監督。

第三,通過市場進一步驅動垃圾分類。在垃圾回收政策推廣的初期階段,政府可適當加強對垃圾回收市場的支持力度,充分發揮市場在驅動垃圾分類中的主導力量,從而解決居民垃圾分類動力不足的問題。

參考文獻:

[1]Barr S.household waste management:social psychological perspectives,2004.

[2] Schultz P W ,? Zelezny L . VALUES AS PREDICTORS OF ENVIRONMENTAL ATTITUDES: EVIDENCE FOR CONSISTENCY ACROSS 14 COUNTRIES[J]. Journal of Environmental Psychology, 1999, 19(3):255-265.

[3]Steg L ,? Vlek C . Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda[J]. Journal of Environmental Psychology, 2009, 29(3):309-317..

[4]Simmons D A ,? Widmar R . Participation in Household Solid Waste Reduction Activities: The Need for Public Education[J]. Journal of Environmental Systems, 1989, 19(4):323-330.

[5]Guagnano G A ,? Stern P C ,? Dietz T . Influences on Attitude-Behavior Relationships[J]. Environment & Behavior, 1995, 27:699-718.

[6]Oskamp S ,? Harrington M J ,? Edwards T C , et al. Factors Influencing Household Recycling Behavior[J]. Environment & Behavior, 1991, 23(4):494-519.

[7]Gamba R J ,? Oskamp S . Factors Influencing Community Residents' Participation in Commingled Curbside Recycling Programs[J]. Environment & Behavior, 1994, 26(5):587-612.

[8]薛薇,基于SPSS的數據分析[M].北京:中國人民大學出版社,2006:1-2.

[9]張奇.SPSS of Widnows在心理學與教育學中的應用[M].北京:北京大學出版社,2009:1-3.

[10]武佳奇,王悅,楊茜,周熙童.高校學生垃圾分類行為影響因素研究——基于1010份問卷調查[J].中國物流與采購,2019(18):65-68.

作者簡介:

徐利萍(1996.6-),女,漢族,籍貫:山東臨沂,首都經濟貿易大學城市經濟與公共管理學院碩士研究生,研究方向:公共政策。