古詩中“象”的動態意義建構與翻譯策略

易 佳

(湖南師范大學 外國語學院,湖南 長沙 410081)

一、引言

中國詩歌常常以物言志,借景言他,詩人的主觀情懷寄托在客觀事物中。這種“書不盡言,言不盡意”“境生于象外”的詩學特征是中國傳統文化主客觀交融統一的體現,也在一定程度上對詩歌的解讀和翻譯提出挑戰。

以李白的《長相思》(其一)為例。首先,不同讀者對詩人傳達的主觀情意有不同解讀,學者喻守真認為該詩不過是敘述相思之苦,并未有其他寄托,也應“長相思”的題旨[1],而郁賢皓則認為是“寄托首次入長安時欲見君王而不能之心情”[2]。這種“仁者見仁”解讀的隨意性反映出詩歌象義的復雜性和不確定性,同時也折射出研究者對高于詞義、句義的詩篇意義的動態性分析不足;第二,即使對詩象有了確定理解把握,但翻譯過程中諸多的不可控因素,如譯者對中國傳統文化和哲學傳統的理解、文學審美的取向等都會對譯作的文學性、藝術性及可接受性造成影響,因而亟待更為細致更具操作性的詩象翻譯策略指導,以彌補前期文獻的不足。

在認知科學與語言學跨學科借鑒的平臺上,強調新奇意義生成機制和動態建構的概念整合理論使得細致剖析文學作品意象的建構過程成為可能,其基于概念隱喻的理論基礎也為我們將模糊的“象”義解讀清楚提供了理論框架。本文在梳理概念整合理論與詩歌“言、象、意”關系的基礎上,以《長相思》為例,細致分析“相思”之象與象外之象“理想”的動態意義建構過程及意義間的隱喻關系,并提出詩象英譯的“從虛”“從實”和“從直”原則,以期清晰譯出寄托在詩象中詩人的情感,為中華詩歌外譯提供借鑒。

二、概念整合與詩歌“象”義建構

概念整合是人類基本的心理認知機制,用于人腦記憶和控制散亂的意義[3]。福柯尼耶和特納1989年提出的概念整合理論,目的是揭示意義建構的整合過程。該理論以在動態交際中產生的心理空間為基礎,強調了意義建構的動態性、臨時性和在線性[4]。

該理論的貢獻之一就是它突破了概念隱喻理論注重的對傳統隱喻的解釋范圍,更多著眼于創造性思維活動,解釋新生成的、可能只是短時存在的概念表達,為新奇隱喻及詩性隱喻的意義構建研究拓寬了視野[5]。

(一)概念整合與詩歌“象”義建構的動態性

概念整合理論是心理空間理論的延續和重大發展,也是與概念隱喻理論互補的一大理論[3]435。概念整合理論中用多個心理空間模型(many-space model)取代概念隱喻理論中的雙域模型(two-domain model),就是因為心理空間是言語交際中產生的在線的信息包,更加突出了意義建構的動態性。

除了心理空間在本質上的動態性以外,概念整合理論還強調了語境的作用,進一步凸顯出意義建構的動態性。福柯尼耶和特納認為跨空間映射的建立必是情境化的,是基于當前語境的[6],這十分有利于詩文解讀。而且,在概念整合理論中,三種重要認知機制之一的“完善”(completion)集中體現了語境的參與作用,當來自輸入空間的投射結構與長時記憶中的信息結構相匹配時,在合成空間中被激活的模式就會借助背景圖式知識、認知和文化模式而不斷完善,而這些背景框架正是靈活多變的,這與詩歌解讀中多元的讀者背景信息相吻合。

(二)層創意義與新奇的詩“象”

作為傳情表意的載體,詩歌是一種新穎的形式,它高度凝練,慣以比喻、夸張、象征等修辭手法表達詩人的情感。由于詩人觀察世界、表現情感的手法或方式異于日常語言,詩歌語言原是作為藝術化語言或美化的語言為人們理解接受的。當然,隨著對隱喻的認知研究逐漸深入,人們漸漸意識到這些新奇表達方式的背后,并不是詩人異于常人的認知能力,隱喻性的詩“象”能被人們理解接受,卻并不一定需要額外的認知資源。因此,詩歌是人們普通的情感體驗的一種表達方式,隱喻性的詩“象”也在基本隱喻的范疇中,兩者無本質區別[7]。

整合是創新的源泉[8],通過隱喻、轉喻、象似等認知機制整合而成的層創結構蘊含了不同于輸入空間的新奇意義。本文認為,源于言而高于言的詩“象”是層創意義,即情—景這一對具有相同類屬結構的對應意義在整合后產生的新義。在概念整合理論框架中分析詩歌之“象”,不僅能夠加深對新奇意義的理解,而且為闡釋隱喻性的意義擴展機制提供新的視角,有利于解釋“象”與“象外之象”的關系,解釋漢語詩歌的言不盡意。

三、《長相思》“象”的動態意義建構

李白《長相思》(其一)是一首古題樂府詩,體式為“三三七七/七七七七七七七/三三”,一韻到底。該詩描寫了相思者對遠方美人的思念之苦,感情真切,讀起來蕩氣回腸。詩文如下:

長相思,在長安。

絡緯秋啼金井闌,微霜凄凄簟色寒。

孤燈不明思欲絕,卷帷望月空長嘆。

美人如花隔云端!

上有青冥之長天,下有淥水之波瀾。

天長路遠魂飛苦,夢魂不到關山難。

長相思,摧心肝!

我們將具體分析《長相思》中“相思”象以及象外之象“政治理想”的建構過程。

(一)“相思”象的建構

中國傳統詩學認為,情景合一為佳,即把寫景與抒情融為一體,物語與人語不分彼此,這與王國維“能寫真景物真感情者,謂之有境界”的感悟是一致的[9]。李白這首《長相思》道盡了多少相思人的苦楚,實為情景融合的典范之作。

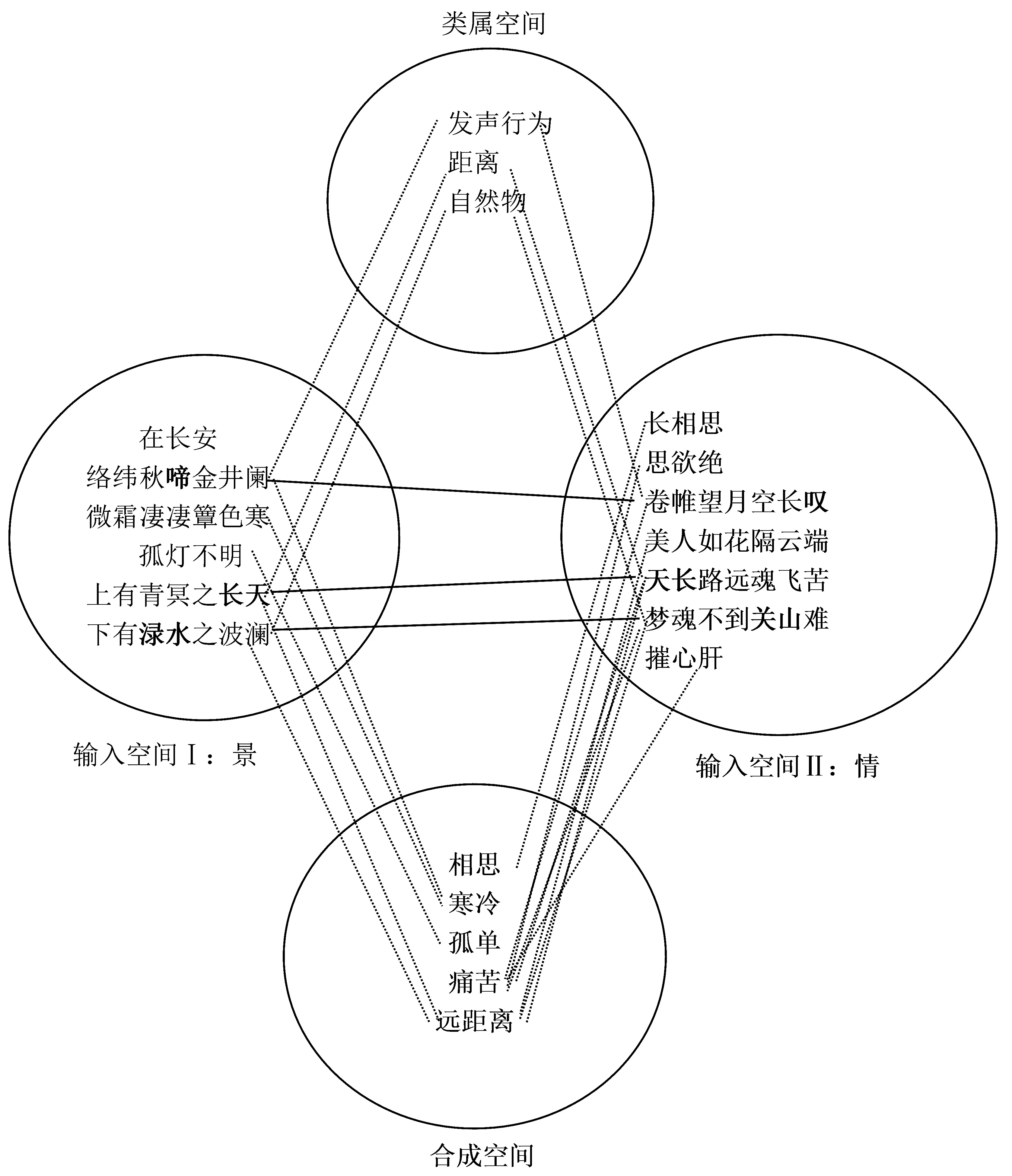

情和景產生密切聯系是詩歌意義構建的重要步驟。詩歌的理解過程是形式與意義整合的過程,而且大部分借景抒情、以物言志詩詞的“整合的結果意義與詩歌可視形式之間是擬象映射(diagrammatic mapping)關系”[5]149。也就是說,這類詩詞將風景圖式與心情圖式分別作為表征和所指空間輸入,建立兩個輸入空間,并通過擬象等隱喻映射進行連通。李白這首《長相思》的“相思”義的建構過程也就始于“景”與“情”這兩個輸入空間的建立。意象的具體建構過程由圖1所示。

圖1 “相思”象的整合過程

“情”“景”兩個輸入空間在類屬空間的允準下產生映射關系,建立緊密聯系。絡緯的秋啼與相思者的長嘆都是發聲行為,寫實的“青冥長天”與想象中魂飛的“天長路遠”也同為距離描述,“淥水”與“關山”不論是在現實里還是想象中,也同為自然物,產生跨空間映射。

如圖1所示,輸入空間Ⅰ、Ⅱ中的詩句意義選擇性投射進入合成空間,分別是“相思”“痛苦”“寒冷”“孤單”“遠距離”義,經過組合,我們得到四個“相思”基本隱喻:“相思是寒冷”,“相思是孤單”,“相思是痛苦”和“相思是遠距離”,將難以捉摸、藏匿心底的相思之情概念化為可知可感的寒冷、痛苦和孤單感以及可視的遙遠距離,把抽象概念降到人類尺度(human scale)上,使詩歌易于理解,也更易引起情感體驗的共鳴。

(二)象外之象“政治理想”的建構過程

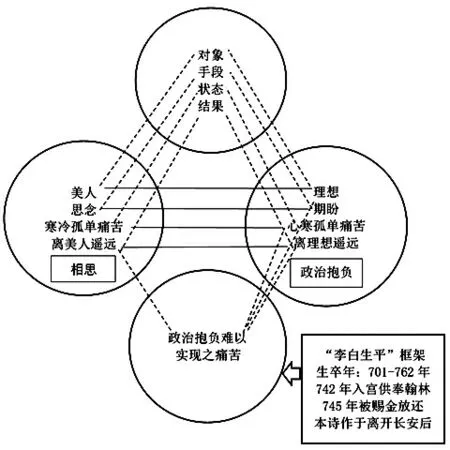

根據上節分析,“相思”象是基于詩言中情景對應而建構的,是人們可感知的一種情緒所導致的一系列心理性和事務性行為。詩人通過語言描述秋景和秋思,訴述相思之苦,在寒冷中孤苦地思念著遠在長安的美人。本文認為,居于更高層次且更為抽象的象外之象[10]“政治理想”也在相似的整合過程中構建生成。

在概念整合過程圖的幫助下,該層創意義基于“相思”象與“政治抱負難以實現”的象外之象而產生,并通過對象、手段、狀態、結果四個類屬特征的統轄發生隱喻映射(見圖2)。首先,同屬對象范疇的美人和理想,就以“美人是理想”或“美人是君王”的比喻在古詩中頻頻出現。如屈原的《離騷》“惟草木之零落兮,恐美人之遲暮”就以美人喻君王,規勸楚王循正途,莫失時機。又如三國時期魏國詩人曹植的《美女篇》以絕代美人比喻有理想有抱負的志士,以美女不嫁,“盛年處房室,中夜起長嘆”,來比喻志士的懷才不遇。而且,相思的目標遙遠不可及,相思者孤獨、痛苦等特征,都與詩人對遙不可及的理想和對自己內心的痛苦感受是一致的。

圖2 象外之象“政治抱負難以實現之痛”的構建

其次,詩人李白“人生經歷”背景框架也在層創意義的構建中起到重要作用。盡管李白“詩仙”“酒仙”的稱號為人熟知,但如果對李白的人生經歷,特別是寫《長相思》時的背景有所把握的話,就更容易得出我們假設的層創結構。李白一生的政治愿望總結起來是當宰相, 深受佛教、

道教影響的他渴望成為輔弼之臣,實現“使寰區大定,海縣清一”[11]1220的政治抱負。有如劉全白在《唐故翰林學士李君碣記》中對他的評價“志尚道術,謂神仙可致;不求小官,以當世之務自負”[11]1460。然而被人舉薦入長安不到兩年,他就從躊躇滿志的“仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人”[11]744,到為朝廷中人排擠忌恨的“君王雖愛蛾眉好,無奈宮中妒殺人”[11]377,桀驁不馴的他“安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏”,最終他被唐玄宗賜金放還出長安,他的政治抱負也淪為一場空。《長相思》就寫于李白出長安之后,這樣的背景知識框架“完善”了相思與政治抱負兩個輸入空間投射進入合成空間的元素。最終,詩人“政治抱負難以實現的痛苦”的整合義可以合理地在四空間中運行。

另外,該詩第一句的“長相思,在長安”,也幫助讀者喚起地點框架“長安”。當其“唐代政治中心”之義進入整合過程,加固了相思與詩人政治抱負這兩個輸入空間的聯系。

綜上,《長相思》中“相思”象與政治抱負框架的隱喻映射,是象外之象“政治理想難以實現”的概念基底,在歷代以美人喻理想的詩歌傳統以及詩人李白坎坷的政治生涯背景信息輔助下,不難證明作者借相思之情構建出自己政治抱負不能實現的象外之象。

四、詩“象”的翻譯原則

詩象建構的具體過程分析說明詩象具有以下幾個特征:一是建構動態性,根據詩人、讀者(譯者)所處環境及擁有的背景信息決定;二是隱喻性,所有空間的連接都建立在詩言的概念隱喻映射的基礎上,無論映射相關性強弱,共同的類屬特征成為連接的橋梁;三是層級性,象是詩言中情景對應的整合結果,而象外之象則是讀者在詩象基礎上對語境信息二次加工的結果,是對詩歌表達情景的再抽象。因此,要精準翻譯詩象的重點和難點需統籌兼顧以上三個特征,既需要在詞匯、句式和詩篇層面上準確把握詩象的意義,在詮釋詩言的基礎上提供詩象整合的可能性,又需留有一定闡釋空間,也就是譯文保留“暗示力量”[12]198或“激發想象力潛能”[13]95-104。本文擬定詩象翻譯“從虛”“從實”“從直”三原則及應用條件,以細化前期文獻提出的虛實結合建議[13]98。

(一)從虛原則

虛,指的是留白,留有不確定性,是相對于實而存在的狀態。這一原則的使用條件是詩言中情、景之間的隱喻性關系不存在一一映射。一般情況下,整合系統的“情”空間元素并非與“景”空間元素存在一一對應。漢語古詩中借景抒情的例證眾多,寫景多,對應的抒情少,在這種不對應的情況下,一般采用虛化事物或事物特征的翻譯策略。《長相思》中的“美人如花”“孤燈不明”“青冥之長天”都沒有對應的抒情詩句,因此虛化翻譯才能更突出詩歌“相思”象和“政治理想”的象外之象。試比較以下翻譯版本:

(1)美人如花

My flower-like beauty(許淵沖譯)

The beautiful,flower-like one(Amy Lowell譯)

Those fair flower-like beauties(W.J.B.Fletcher譯)

在詩象意義的整合網絡中,當事物義沒有隱喻映射時,詩象只能依賴自身的意義框架,因此在翻譯中,使用虛指或泛指類名詞更能突出詩象的抽象特征。在上述翻譯例證中,兩位譯者采用直譯法,將“美人”翻譯成beauty(beauties),但并非最佳選擇。既然以物言志,美國詩人Amy Lowell譯作意義更為寬泛虛化的the beautiful, flower-like one,模糊對人的指稱,使之更具整合為政治理想的意義潛勢。

另外,因為譯者通常對詩象已有整體把握,所以翻譯時可突出詩象與該事物或事物特征間的關聯。例如:

(2)青冥之長天

The boundless heaven spreads blue screen(許淵沖譯)

The brilliant darkness of a high sky(Amy Lowell譯)

無論該詩的意旨是傳達相思之情還是抒發政治理想,都應避免出現與全詩意象不符的brilliant作為天空的形容詞,且詩人Amy Lowell繼續使用high sky實譯長天,這種實指并未對詩象翻譯產生積極作用。而相比而言,許淵沖使用的boundless形容天空,與相思義或不得志義都存在范圍上的共性,更接近該詩的象義。

(二)從實原則

實,指的是確定。與從虛原則的靈活處理相對應,該原則的使用條件是情、景兩個輸入空間中的元素產生一一對應的映射關系,意義確定,則傾向采用直譯。在《長相思》中,“絡緯秋啼”與“相思長嘆”,“水”與“山”都產生了跨空間映射,該映射使其在整合空間中的主要功能為搭建重要關系(vital relations)并壓縮到層創空間中作為新奇義尺度的參考,并非新奇義本身。也就是說,詩象的產生必然建立在輸入空間元素建立關聯的基礎上,對確定的事物關系而言,翻譯時通常采用直譯策略。除了對水的翻譯有直譯的water和現實中更為準確的river的區別,譯者對其它產生映射的事物基本也都采用了直譯法,譯為“autumn(’s) cricket(s)”“sigh”“mountain”。該類事物的直譯不會影響詩象的構建。

其次,從實原則不僅運用于詩歌語言的翻譯,還運用于詩歌音韻、節奏,以及來源于文字、詩行長度或排列的形韻,詩歌傳達的視、聽覺方面的特征都需要遵循從實原則。就詩行之象而言,現代詩的象似性較古詩更為突出,通過排列不同長度的詩句或將詩句排列為與詩象一致的圖像,加強詩象意義的傳達。

概念整合網絡能夠很好融合文字意義以外的其它模態意義,并建構出這些意義的生成和擴展過程。連接輸入空間的是共同的類屬特征,在象似性的解讀中,無論擬聲還是擬形的任何元素都能在共同音義或形義基礎上產生連接,并投射到層創空間,為詩象提供圖式性結構[14]。因此,高質量的詩韻翻譯都與原作相同或相似,在詩歌長度上也不會有較大調整。例如:

(3)日出而作,日落而息。鑿井而飲,耕田而食。帝力于我何有哉?

Sun up, work

Sun down, to rest

Dig well and drink of the water

Dig field, eat of grain

Imperial power is? And to us what is it?(Ernest Fenollosa譯)

上例中的sun up和sun down與原文一樣押頭韻,且即使原文使用兩個不同動詞:鑿和耕,譯文同樣使用頭韻dig well和dig field以加強譯作的韻律感。最后一句抒情句不僅最長,還是詩歌中的點睛之筆,譯文為突出與原作一樣的分量,將其譯為兩個問句,不僅也翻譯為最長詩句,并且在氣勢上完全對應原作,在視聽覺方面完全遵循從實原則。

(三)從直原則

直,指的是直接,直白。詩象翻譯需以讀者理解并欣賞詩象為目標,因此,當層創產生的詩象足夠清晰時,譯者需運用從直原則,盡量直白地將詩象義傳達給讀者。因讀者可能存在的背景知識匱乏或不同的建構路徑,譯者需要在明確詩象的基礎上,通過直述其義幫助讀者完成層創意義的構建[15]。

如果單純將《長相思》視作愛情詩,漢學家弗萊徹(W.J.B Fletcher)使用mutual longing和許淵沖的love sickness翻譯該標題已然貼切,而若視其為言志詩,那么mutual 的“相互”義和確定的love愛情義就阻礙了政治抱負等象外之象的產生。因此Witter Bynne采用的endless yearning作為標題翻譯既可以表達相思之苦,又利于言志的層創義浮現,是更加可取的翻譯。該翻譯反映了從直原則對詩象完整性方面的貢獻。又如:

(4)孤燈不明

The neglected lamp (Amy Lowell譯)

My lonely lamp(許淵沖譯;W.J.B.Fletcher譯)

在詞匯層面,從直原則反映在更為直白的表達詩象,例如此處的孤燈,neglected相較lonely更能在象外之象的建構中貢獻語義中的被迫、無奈,產生的意義潛能更大。

從直原則并非只運用在詞匯層面,在詩篇層面也可顯現出獨具一格的效果,其中一個經典例證就是龐德翻譯的劉徹的《落葉哀蟬曲》:

(5)羅袂兮無聲,玉墀兮塵生。虛房冷而寂寞,落葉依于重扃。望彼美之女兮,安得感余心之未寧?

The rustling of the silk is discontinued,

Dust drifts over the court-yard,

There is no sound of foot-fall, and the leaves

Scurry into heaps and lie still,

And she the rejoicer of the heart is beneath them:

A wet leaf that clings to the threshold.(Ezra Pound)

The sound of rustling silk is stilled,

With dust the marble courtyard filled;

No footfalls echo on the floor,

Fallen leaves in heaps block up the door…

For she, my pride, my lovely one, is lost,

And I am left, in hopeless anguish tossed.(H.A.Giles)

龐德改寫詩歌最后一句之所以得到贊譽,就是因為它完全貼切原作詩象,是從直原則的最佳體現。他將原作的感慨形象化,改為與標題和前文語境相和諧的“葉片”,并加入潮濕(wet)義,都可在整合空間中對悲傷之象的建構產生推動。當然,翟理斯(Giles)使用的hopeless anguish同樣也是從直原則的體現,將意象明確在譯作之中。

以上詩象翻譯三原則在不同意義條件下使用,互為補充,歸根結底是為了最大化傳達詩象的意義,還原詩作的文學性和藝術性。

本文在概念整合理論視角中細致解析古詩中“象”的動態意義建構,將原本抽象于文本的“象”回歸到詩作本身,為深入細化討論詩歌的文學性和藝術性提供認知語言學角度的解析。在確定詩象的動態性、隱喻性和層級性三方面特征后,本研究提出“從虛”“從實”“從直”三個翻譯原則,通過例證分析闡述三原則的使用條件和方法,確保詩歌象義的完整性和可接受性,為中華詩歌外譯策略提供借鑒。