成渝地區雙城經濟圈土地利用效益綜合評估

江汶靜 劉明 何匯域

摘要:新時代是高質量發展的時代。城市群是中國新型城鎮化建設的核心地區,也是支撐中國經濟社會發展的重點地區。成渝地區在中國區域發展板塊上舉足輕重。從經濟、社會、生態3個維度,運用彈性系數法、生態系統服務價值模型測算成渝地區雙城經濟圈土地利用效益。結果表明,土地利用有效支撐經濟發展,但經濟增長建設用地擴張的依賴性仍然較大;土地利用有效保障城鎮化發展,但城鄉建設用地擴張與常住人口增長匹配度差;土地利用有效引導生態功能建設,但單位土地面積生態系統服務功能價值相對較低,土地配置與生態環境建設協調發展須加強。未來,成渝地區雙城經濟圈還須要進一步發揮核心地區的集聚擴散效益,加強毗鄰城市的協作發展,并探索構建城市群尺度的土地利用效益監測評估機制,引導和協調城市群高質量發展。

關鍵詞:成渝地區雙城經濟區;土地利用效益;高質量發展

中圖分類號:F293.2?? 文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2021)18-0222-06

收稿日期:2020-11-21

基金項目:重慶市規劃和自然資源局調研課題(編號:KJ-2019024)。

作者簡介:江汶靜(1992—)女,重慶人,碩士,工程師,主要從事國土空間規劃、地理信息系統等研究。E-mail:237178753@qq.com。

城市群是城市化發展到相對成熟階段的產物,是承載各類發展要素的主要空間形式。國際經驗表明,高質量發展的城市群有利于優化區域發展格局、帶動經濟高質量發展[1]。城市群也將對世界政治經濟的新格局產生決定性作用[2-3]。成渝地區(目前對成渝地區雙城經濟圈的范圍尚無明確的界定,此處為本研究考慮行政區特征而界定)在中國區域發展板塊上舉足輕重。根據《2019年新型城鎮化建設重點任務》,國家將成渝城市群與京津冀、長三角和粵港澳城市群并列;2020年10月16日,中共中央政治局在審議《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》時指出,成渝地區雙城經濟圈的建設有利于形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局,有利于拓展市場空間、優化和穩定產業鏈供應鏈,是構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的一項重大舉措[4]。城市群的高速發展在短時間內對土地資源產生了大量需求,土地利用效益的提升是城市群可持續發展的重要保障[5]。土地利用效益是指一切加諸在土地利用活動中,所取得包括經濟、社會、生態環境等有用的活動成果的總稱,涵蓋經濟效益、社會效益、生態效益3個維度[6-7]。在我國城鎮化、工業化進程中,土地經濟、社會與生態效益三者的矛盾日漸尖銳。2009—2016年,中國城市建設用地由38 726.92 km2增至52 761.30 km2,年均增長4.5%,高于城鎮人口增速3%[8];而城市建設占用了大量的周邊耕地,2010—2016年,全國耕地減少46.34萬hm2[9],城市的快速擴張對糧食安全構成威脅。城市發展所集聚的人類活動對城市生態環境的影響也不容小覷,根據《第二次全國污染源普查公報》,2017年全國二氧化硫排放量為696.32萬t,氮氧化物排放量為 1 785.22萬t,顆粒物排放量為1 684.05萬t;其中京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原地區二氧化硫排放量為179.08萬t,氮氧化物排放量為602.47萬t,顆粒物排放量為363.48萬t[10]。城市快速擴張帶來一系列的負面問題,迫切須要引起重視,而這一系列問題也正是中東部城市群成長過程中所暴露出來的。縱觀中國城市群的發展歷程,成渝地區雙城經濟圈尚處在培育發展階段,如何避免其在發展中面臨的土地利用粗放、生態環境等問題,是成渝地區雙城經濟圈發育過程中必須解決的問題。涂建軍等認為,成渝城市群空間結構質量較高,規模結構質量欠佳,成渝城市群經濟、社會發展與環境保護不同步[11];朱志遠等認為,成渝城市群區域生態效率的改善是城市土地集約利用的必要條件,二者的協調發展必須以改善生態環境為前提[12];楊曉涵等認為,成渝城市群土地利用效益與生態環境的協調度亟須加強,大部分城市常年處于失調狀態[13]。總結分析成渝地區生態文明建設、經濟社會發展與土地資源配置的關系,有利于認清成渝地區雙城經濟圈發展質量現狀,為解決成渝地區雙城經濟圈一體化過程中產生的土地與發展問題提供理論支持與政策建議,并進一步為貫徹落實國家發展戰略,推動形成高質量發展方式和高品質生活方式提供科學依據。

1 研究區概況

成渝地區雙城經濟圈位于長江上游的四川盆地,東鄰湘鄂、南連云貴、西通青藏、北接陜甘,主要范圍包括四川省成都市等17個地級市以及重慶市38個區縣,是中國西部發展水平最高、發展潛力較大的城鎮化區域,是實施西部大開發戰略、長江經濟帶戰略和“一帶一路”倡議的重要組成部分。同時,也因其地處西部,發育程度不高,但極核現象明顯。

1.1 國土空間開發強度遠低于三大城市群

2016年長三角、珠三角、京津冀城市群國土開發強度均在25%左右,長江中游城市群開發強度約為11%,而成渝地區雙城經濟圈國土面積有 2 395.1萬hm2,開發強度約為9%,整體開發強度較低。但成渝雙中心(指四川省成都市和重慶市中心城區)極核現象明顯,其國土空間開發強度超過20%。

1.2 經濟發展水平不高

2016年成渝地區雙城經濟圈地區生產總值為48 178億元,約占全國的6.5%,分別是長三角、珠三角、京津冀的1/3、7/9、2/3;人均地區生產總值為48 672元,低于全國人均生產總值(53 980元),分別是長三角、珠三角、京津冀的1/2、1/2、7/9。但成都市和重慶市中心城區的地區生產總值分別占成渝地區雙城經濟圈總量的40%,人均地區生產總值遠超成渝地區雙城經濟圈平均水平,核心城市經濟首位度較高,但同時也反映出縣域經濟發展薄弱。

1.3 城鎮化略低于全國平均水平

2016年成渝地區雙城經濟圈城鎮化率(54.9%)略低于全國平均水平(57.4%),但成渝雙中心極核城市城鎮人口均超過500萬,超過成渝地區雙城經濟圈城鎮人口總量的1/3,城鎮化水平遠高于全國平均水平;而其他城市中僅萬州、涪陵、合川、永川、長壽、江津、綦江等7個區的城鎮化率高于全國平均水平。可見,成渝地區雙城經濟圈中成渝雙中心的核心地位明顯,但城市群內部發展極不均衡(圖1)。

2 研究數據與方法

2.1 數據采用

因第2次全國土地調查 (簡稱“二調”)以及此后開展的土地利用變更年度調查數據具有統一的分類體系、技術標準,數據之間具有延續性和可比性。因此,本研究數據主要來源于2009—2016年土地利用變更調查數據。其他經濟社會數據來自歷年《中國統計年鑒》《四川省統計年鑒》以及《重慶市統計年鑒》,農作物價格來自《中國物價年鑒》。

2.2 研究方法

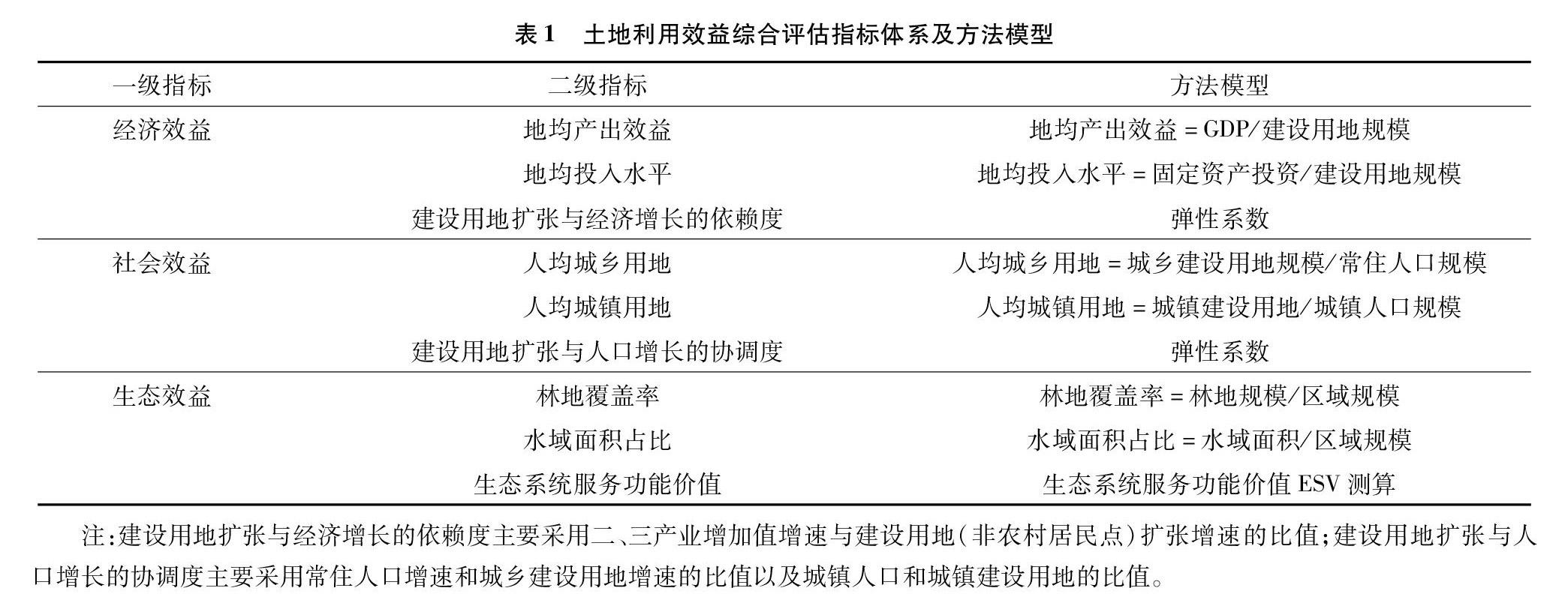

本研究土地利用效益綜合評估包括經濟效益、社會效益、生態效益3個維度。具體指標選擇主要考慮數據的可獲取性,指標須反映土地利用的集約效益和生態價值,其中經濟效益主要包括地均產出效益、地均投入水平、建設用地擴張與經濟增長的依賴度,社會效益主要包括人均城鄉用地、人均城鎮用地、建設用地擴張與人口增長的協調度,生態效益主要包括林地覆蓋率、水域面積占比、生態系統服務功能價值等各3項指標(表1)。

2.2.1 Tapio彈性系數法 彈性系數是指一定時期內,2個相互聯系的指標增長速度的比值,用于衡量一個變量的增長幅度對另一個變量增長幅度的依存關系。其計算公示如下。

ε= Rt/Ry。

式中:ε表示彈性系數;Rt、Ry分別表示指標t、y的平均增速。

2.2.2 生態系統服務價值ESV測算 謝高地等基于Costanza等建立的生態系統服務分類及其價值評估方法,提出基于專家知識的生態系統服務功能評估單價體系[14-15],這也是中國快速城鎮化背景下區域生態系統服務功能價值損失及其響應研究的主流方法。按照其提供價值的不同,可以分為生態供給價值、調節價值、支持價值和文化價值。其測算方法及標準如下。

生態系統服務價值ESV計算公式如下:

ESV =∑S×VC。

式中:ESV 表示總的生態系統服務功能價值;S 表示面積;VC表示生態系統服務功能單價,其計算公式如下:

VC=Eij×E。

式中:Eij表示單位面積生態系統服務功能單價的當量因子;E表示單位面積耕地生態系統提供食物生產服務功能的經濟價值,其計算方式如下:

E = [∑(mi×pi×qi)/M]/7。

式中:i表示主要糧食作物種類;mi表示i種農作物的面積,hm2;pi表示i種作物的平均價格,元/t;qi表示i種農作物的產量,t/hm2;M表示研究區的主要糧食作物總面積,hm2。E≈1 800元/hm2。

3 結果與分析

3.1 經濟效益

從地均產出水平看,2016年成渝地區雙城經濟圈單位建設用地二、三產業增加值為198.22萬元/hm2,較2009年地均產出水平增長23.28%。但從單個城市來看,成都市和重慶市中心城區用地效益顯著高于周邊城市群,分別為437.59萬、 471.95萬元/hm2;重慶市大渡口區及四川省綿陽、德陽、達州、廣安、樂山、眉山、資陽、宜賓、瀘州、南充、內江、遂寧、自貢等市地均產出水平不增反減,用地效益有待提高。

從地均投入強度來看,2016年成渝地區雙城經濟圈單位建設用地固定資產投資196.03萬元/hm2,較2009年投入強度提高1/3。其中,成都城市群(是指成渝地區雙城經濟圈中四川省部分)單位建設用地投入強度遠低于重慶城市群(是指成渝地區雙城經濟圈中重慶市部分),四川省大部分城市地均投入強度較低(圖2)。

由彈性系數分析可知,成渝地區雙城經濟圈建設用地擴張與經濟增長的依賴度為0.76,即二、三產業增加值每增加1億元,建設用地須擴張 0.76 hm2。不同城市經濟增長對建設用地擴張的依賴性不同。相比而言,成都城市群經濟增長對建設用地擴張的依賴性高于重慶城市群。2009—2016年,成都城市群建設用地規模增加近1/5,經濟增長約1/7,相當于二、三產業增加值每增加1億元,建設用地須擴張1.29 hm2;重慶城市群二、三產業增加值每增加1億元,建設用地須擴張0.14 hm2。而周邊城市用地效益普遍偏低,經濟增長須依靠較多新增建設用地投入來拉動,建設用地利用較粗放,在周邊形成了“低效用地帶”。

3.2 社會效益

2009—2016年,成渝地區雙城經濟圈常住人口增速為0.5%。其中,成都城市群常住人口增速為0.31%,重慶城市群常住人口增速為0.92%;而成都市和重慶市中心城區集聚了成渝地區雙城經濟圈約1/4的人口,常住人口分別增加3.09%、2.96%,保持著較高的人口集聚能力,成都市人口約為重慶市中心城區人口的2倍。

從人均用地水平看,2016年成渝地區雙城經濟圈人均城鄉建設用地為186.02 m2,人均城鎮建設用地為106.26 m2,較2009年分別增加97%、11%,人均用地水平明顯改善。其中,成都城市群人均城鄉建設用地為186.21 m2,人均城鎮建設用地為108.15 m2;重慶城市群人均城鄉建設用地為 185.61 m2,人均城鎮建設用地為102.76 m2。從農村方面看,成渝地區雙城經濟圈人均農村居民點用地為271.9 m2,遠高于《村鎮規劃標準》(GB 50188—2007)規定的人均建設用地標準,農村建設用地粗放。

從城鄉建設用地和常住人口彈性系數ε1分析,長期以來,城鄉建設用地擴張速度快于人口增長速度。成渝地區雙城經濟圈城鄉建設用地增速與常住人口增速的彈性系數為25.75,城鄉建設用地擴張與常住人口增速極不匹配,尤其是成都城市群不匹配問題尤其嚴重,其彈性系數高達75.35,即每增加1個常住人口,城鄉建設用地需擴張75.35 m2。相比而言,重慶城市群城鄉建設用地擴張與常住人口擴張匹配度較好。

從城鎮建設用地和城鎮人口彈性系數ε2分析,成渝地區雙城經濟圈城鎮建設用地增速與城鎮人口增速匹配度較好,其彈性系數為1.44,其中成都城市群彈性系數為1.3,重慶城市群彈性系數為1.72。從次級城市來看,重慶市北碚區、九龍坡區、梁平區以及四川省資陽市城鎮建設用地和城鎮人口匹配度較差。而比較ε1和ε2,也可以折射出成都城市群對農村居民點用地的管理較薄弱,農村建設用地增加和農村人口增速極不匹配(圖3)。

3.3 生態效益

從林地覆蓋率看,2016年成渝地區雙城經濟圈林地面積為1 047.5萬hm2,占其國土面積的43.7%,較2009年提高0.1百分點。其中成都城市群林地覆蓋率為42.1%,較2009年減少0.2百分點;重慶城市群林地覆蓋率為46.8%,較2009年增加0.8百分點。

從水域面積占比看,2016年成渝地區雙城經濟圈水域面積為48.9萬hm2,占其國土面積的2.1%,較2009年減少0.6百分點。其中成都城市群水域面積占比為1.95%,較2009年減少0.1百分點;重慶城市群水域面積占比為2.21%,較2009年減少0.02百分點。

從生態系統服務功能價值來看,2016年成渝地區雙城經濟圈耕地、林地、草地以及河流/湖泊用地面積共1 867.12萬hm2,其生態系統服務功能總價值約為6 804.84億元,相比2009年增加119.78 億元,年均增加17.11億元。其中成都城市群耕地、耕地、林地、草地以及河流/湖泊用地面積共1 220.45萬hm2,其生態系統服務功能總價值約為4 356.20億元,較2009年增加52.93億元,年均增加7.56億元;重慶城市群耕地、耕地、林地、草地以及河流/湖泊用地面積共646.67萬hm2,其生態系統服務功能總價值約為2 448.64億元,較2009年增加66.84億元,年均增加9.55億元(表2)。

從單位土地面積生態系統服務功能價值來看,經濟相對較好的城市其單位土地面積生態系統服務功能價值相對較低,經濟建設與生態環境保護協調發展須加強。從單個城市來看,成都市對經濟聚集的作用明顯,同時也具有較高的生態系統服務功能價值總量;而重慶市中心城區在對經濟聚集的同時,對生態環境的消耗造成較低的生態系統服務功能價值總量。而周邊經濟發展相對較弱地區,單位土地面積生態系統服務功能價值較高(表3、表4)。

4 結論與建議

從成渝地區雙城經濟圈經濟效益、社會效益、生態效益3個方面的分析結果來看:第一,土地利用有效支撐經濟發展,但經濟增長對建設用地擴張的依賴性仍然較大,亟須升級轉型,實現高質量發展。第二,土地利用有效保障城鎮化發展,但城鄉建設用地擴張與常住人口增長匹配度差,亟須進一步完善城鄉建設用地增減掛鉤機制,推進以人為核心的城鎮化。第三,土地利用有效引導生態功能建設,但單位土地面積生態系統服務功能價值相對較低,土地配置與生態環境建設協調發展須加強。

成渝地區雙城經濟圈發展不平衡不充分的問題較突出,雖然成都市和重慶市中心城區的極核作用顯現,但是集聚效益的輻射帶動作用不強,腹地地區的土地利用效益還須要進一步提升。首先,建議深化土地管理制度改革,增強土地管理的靈活性,充分依托區域內部資源稟賦和經濟社會發展優勢,實施差別化土地調控政策,促進發展要素向優勢地區集聚,進而形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局。其次,成渝地區雙城經濟圈與其他三大城市群相比,發展水平較低,還須要努力打破行政區劃壁壘,統籌區域空間利用,加強毗鄰城市協作發展,著力解決個體發展與總體協調之間的矛盾,并適當建立一批區域性中心城市。最后,本研究由于數據獲取的限制,成都城市群中地級市和重慶城市群中的區(縣)存在可比較性較差的問題,未來還須探索建立城市群尺度的基礎信息數據庫,構建中觀城市群尺度的土地利用效益監測評估機制,實現對城市群的體檢評估,并依據評估結論及時形成政策建議反饋給相關部門,引導和協調城市群涉及區域及相關部門共同推進城市群高質量發展。

參考文獻:

[1]沈坤榮.以城市群推動經濟高質量發展[N]. 人民日報,2018-08-06(7).

[2]方創琳.中國城市群研究取得的重要進展與未來發展方向[J]. 地理學報,2014,69(8):1130-1144.

[3]匡? 兵,盧新海,周 敏,等. 武漢城市群城市用地結構時空演變特征及其機理[J]. 經濟地理,2016,36(5):71-78.

[4]習近平主持中共中央政治局會議 審議《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》[EB/OL].(2020-10-16)[2020-10-20]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/16/content_5551828.htm.

[5]史 進,黃志基,賀燦飛,等. 中國城市群土地利用效益綜合評價研究[J]. 經濟地理,2013,33(2):76-81.

[6]倪維秋.中國三大城市群城市土地利用經濟、社會、生態效益的耦合協調性及其空間格局[J]. 城市發展研究,2016,23(12):69-77.

[7]謝正峰.中國城市群土地問題研究進展[J]. 嘉應學院學報(哲學社會科學),2020,38(1):40-44.

[8]盧新海,唐一峰,匡 兵.長江中游城市群城市土地利用效率空間溢出效應研究[J]. 長江流域資源與環境,2018,27(2):252-261.

[9]趙玉領.中國近10年耕地資源變化情況統計分析[J]. 國土與自然資源研究,2020(1):53-57.

[10]關于發布《第二次全國污染源普查公報》的公告[EB/OL]. (2020-06-10) [2020-09-10]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-06/10/content_5518391.htm

[11]涂建軍,況人瑞,毛 凱,等. 成渝城市群高質量發展水平評價[J/OL]. 經濟地理,2020:1-15.(2020-08-14)[2020-09-10]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJLAST&filename=JJDL20200812000&v=6dZBd%25mmd2BdqOqcDQHvT3xRt%25mmd2FgHdoMAFYtTQ olNlJUMssaBhtbdkcKLGDcxFQS5LC1Dq.

[12]朱志遠,苗建軍.成渝城市群土地利用與生態經濟發展協調度測度[J]. 城市問題,2017(5):58-66.

[13]楊曉涵,唐祥云.成渝城市群土地利用效益與生態環境耦合協調關系[J]. 湖北農業科學,2020,59(9):177-181.

[14]謝高地,魯春霞,冷允法,等. 青藏高原生態資產的價值評估[J]. 自然資源學報,2003,18(2):189-196.

[15]Costanza R,Arge R,Groot R D,et al.The value of the worlds ecosystem services and natural capital[J]. Nature,1997,387(15):253-260.