在這份報告里,讀懂當代年輕人

賈詩卉

年輕人的生活方式,變了嗎?

獨身當道而相愛漸難,理財焦慮卻無法化解,消費從悅人轉向悅己……

為了找到答案,《中國新聞周刊》、有意思報告聯合艾瑞咨詢,花了三個月時間調研,作出了這份《2021有意思生活方式報告》(以下簡稱“報告”),并在2021有意思生活方式大會上正式發布。

報告基于2450份年輕人樣本,其中既有Z世代,也有認為自己心態相對于同齡人“非常年輕”的70末80后。經過調研,我們發現:社交和消費,正在重新定義當下年輕人的生活。

這其中還有不少打破我們日常印象的洞察。我們希望這份報告,能為大家從不確定的局面中尋找到年輕人生活形態改變的確定趨勢,以及為品牌針對年輕消費者的新策略提供參考和方向。

社交深度網絡化

如今,搜索“社交”一詞,跳出來的是各種社交軟件。這是年輕人的社交主場。

不難理解,一方面,新一代年輕人是伴隨著互聯網高速發展成長起來的原住民,另一方面,新冠疫情的常態化,也迫使人們進入社交的新紀元。

報告顯示,當代年輕人的業余生活幾乎全在線上。

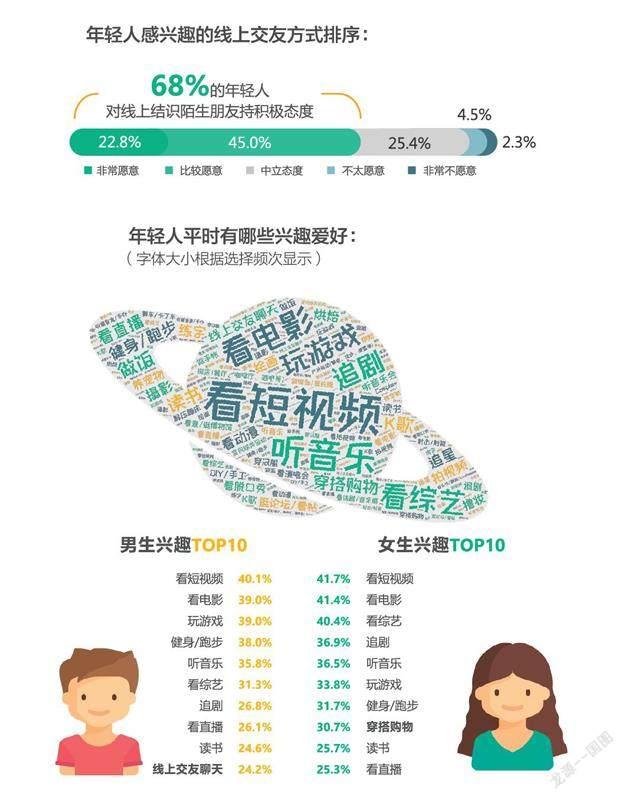

近七成年輕人對線上交友持積極態度,四成年輕人業余喜歡看短視頻和打游戲,年輕人最感興趣的前十位消遣項目除了健身一項基本都可以在線上滿足。

空間的重合縮小了性別的差異,這屆年輕人興趣逐漸中性化,愛好不分男女。

在“年輕人平時有哪些興趣愛好”的調查中,排名前十的男女生興趣,玩游戲的男生占比39.0%,女生也達到了33.8%;熱衷穿搭購物的男生比例已經有17.0%,與占比30.7%的女生比例差距逐漸縮小,Z世代在“玩”上率先實現了男女平等。

短視頻好看、游戲好玩,“手機真香”幫年輕人度過閑暇時光,也帶來了一個問題:拒絕深度社交。說得再讓人著急點,就是恐婚。

報告顯示,超過五成年輕人對待婚姻的態度是佛系三連:不期待、不主動、不考慮。年輕人選擇不結婚的原因里,“經濟壓力大”“婚姻復雜”是核心因素。

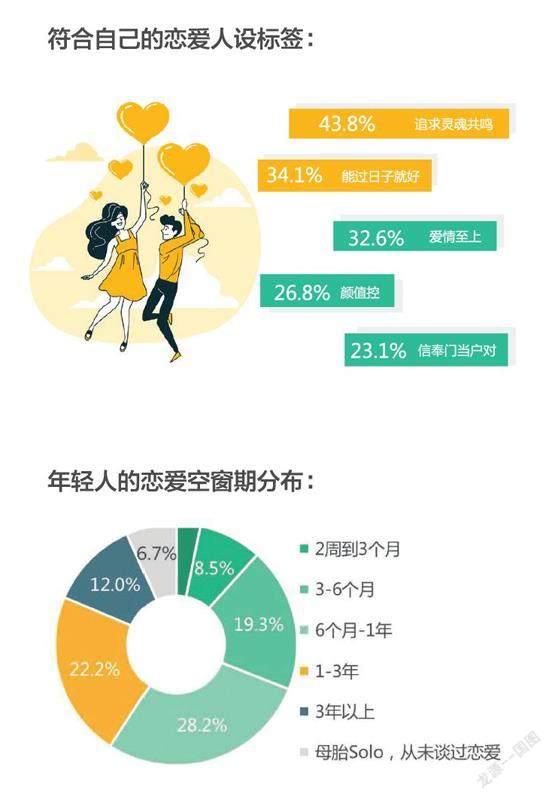

時間讓人成長,經歷使人成熟。25歲是年輕人婚戀態度重大變化的分水嶺,25歲前更看顏值,25歲~30歲各種抉擇開始激烈碰撞,對愛情的態度趨于理性,“能過日子就好”比例上升。

理性不等于盲從。當代年輕人認為,低質量的戀愛,不如高質量的單身。他們憧憬有質量的愛情,超四成人在尋找另一半時追求靈魂共鳴,也有近五成年輕人的戀愛空窗期超過1年。

不戀愛的日子都在干嗎?“愛別人不如愛自己。”不談戀愛的年輕人更注重從各方面提升自己,比如健身運動。

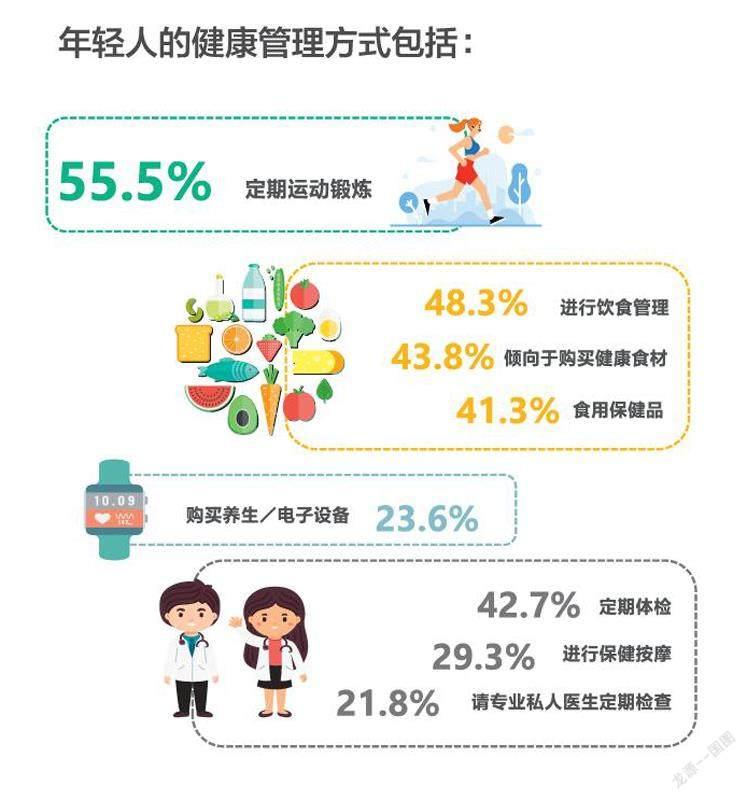

嘴上說自己是“肥宅快樂”,但實際55.5%的年輕人定期運動鍛煉。他們規律性的養生行動除了體現在運動上,還在“吃上下功夫”:超四成年輕人熱衷于飲食管理、購買健康食材、食用保健品。定期體檢的年輕人也超過了四成。

看來,作為惜命愛自己的一代,年輕人養生,不是自嘲,而是日常“保命潮”。

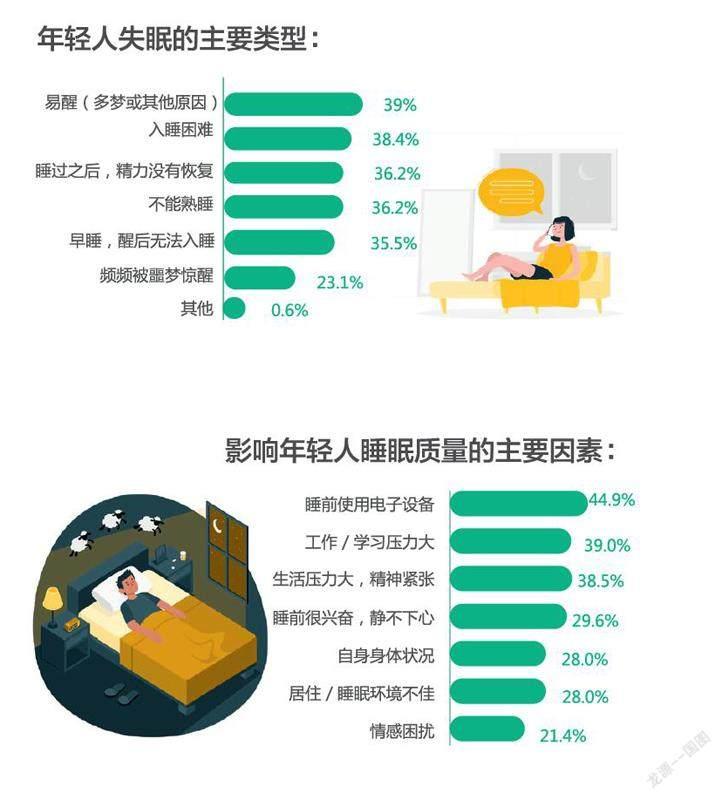

畢竟他們已經注意到了自己普遍睡眠質量不高。據報告,淺睡眠讓年輕人飽受“困”擾,39%的人易醒多夢,36.2%的人不能熟睡。當一夜酣眠成奢求后,超三分之一的人表示醒后也沒有恢復精力。原因他們自己最清楚,睡前玩手機、追劇、玩游戲,讓年輕人迷失在夜里。

熬最晚的夜,用最貴的護膚品。這屆年輕人一邊惜命,一邊花錢續命。為了搞錢,這屆年輕人玩狠的。

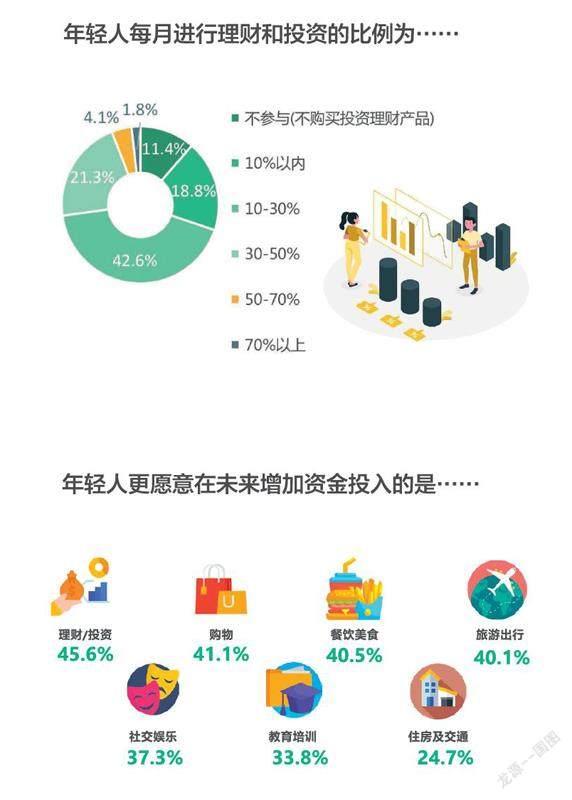

報告顯示,九成年輕人已加入理財大軍,似乎“不理財就沒朋友”。理財群體中,27%的人愿意投入超過30%的可支配收入進行投資理財,這個比例甚至高于吃喝玩樂和購物。

不但投入大,年輕人對風險的承受能力也更強。報告顯示,33.2%的年輕人愿意承受高于15%左右的損失,他們相信“敢投敢虧才會贏”。

消費社交化

投資的另一面是消費,今天的消費也變得深度社交化。

年輕人早已習慣在線上交友互動、分享生活點滴,其中,如“發現好物”“購物分享”“產品測評”等圍繞消費的內容分享、瀏覽和互動是諸多年輕人在線上進行的主要活動之一。