文徵明“蘭亭畫”的圖式革新與審美啟示

鄭旭輝 方婷

(云南師范大學 美術學院,云南 昆明,650504)

文徵明在漫長的藝術生涯中創作的山水畫數不勝數,而“蘭亭雅集”是他最為熱衷的創作題材之一。他曾創作多幅該題材山水畫,多以“蘭亭圖”“蘭亭修褉圖”等命名。迄今為止,已知存世較早的文徵明“蘭亭畫”有臺北故宮博物院中的《蘭亭修褉圖》,上有題跋“嘉靖三年(1524年)春三月既望,衡山文徵明書于玉蘭堂”;現存文氏該題材創作年代較晚的作品有出現于2008年佳士得拍賣行的《蘭亭修褉圖》,上有題跋“嘉靖丁巳(1557年)十月既望,長洲文徵明寫”。在以上二圖創作始末的三十四年間,文徵明的所行所見促使其創作理念發生改變,這也間接性推動其“蘭亭畫”的圖式變革。查詢現有文獻,當今學界關于文徵明“蘭亭畫”的圖式革新及其中蘊含的審美啟示之研究較為稀缺。既有的研究成果較多是將歷代“蘭亭畫”從宏觀視角上加以把控,如學者任夢龍的《蘭亭繪畫藝術綜述》[1]68-71將其分為唐五代時期與宋明清時期兩個發展階段,但未做深入細致的個案研究,也有學者以傳統文化為切入點來研究文徵明的《蘭亭修褉圖》[2]111-112,但并未對文氏該題材作品之間的變革加以分析。文章將另辟蹊徑嘗試以貢布里希的“圖式—修正”理論來探討文徵明的“蘭亭畫”,重點分析該題材作品間的圖式變革及由此引發的美學深思,這應對文徵明繪畫藝術、“蘭亭雅集”題材山水畫、畫家創作與觀者鑒賞等方面的研究有所益處。

一、“蘭亭畫”與“圖式—修正”理論

“蘭亭雅集”名義上是傳統的修褉活動,但其實質則是王羲之等文人雅士對西晉“金谷園雅集”的有意仿效與追崇。《世說新語》有言:“王右軍得人以《蘭亭集序》方《金谷詩序》,又以己敵石崇,甚是欣色。”[3]王右軍《蘭亭集序》與會上文人雅士所作蘭亭詩皆道明了集會的時間地點、參會文人的聲名、別致優雅的自然環境及“曲水流觴”的娛樂活動,這無不滿足文人畫家“臥以游之”的審美欲望。因而,《蘭亭集序》的一切物象都能被契合地引入畫中世界,成為中國傳統繪畫中的經典題材。而以該題材創作的繪畫早在唐代就已出現,如初唐閻立本的《蕭翼賺蘭亭圖》;唐朝詩人李頻也有詩作《觀蘭亭圖》。[4]此后,歷代文人畫家多以此作畫,如南宋俞紫芝的《蘭亭序圖卷》;元代趙孟頫的《蕭翼賺蘭亭圖》;清代沈時的《蘭亭修褉圖卷》等。在諸多蘭亭畫家中,文徵明的“蘭亭畫”單以其數量便可名列前茅。尚存的文氏作品除前文提及的兩幅畫作,還有藏于遼寧省博物館的《祝允明書蘭亭序文徵明補圖卷》、藏于北京故宮博物院的《蘭亭修褉圖》,以及出現于北京保利十二周年春季拍賣會且上有題識“甲午三月三日,長洲文徵明識”的《蘭亭圖》等。

在文徵明諸多“蘭亭畫”中,較多學者是依據它的形制與取材來分門別類。如臺灣學者衣若芬以形制劃分兩類,其一是“有圖無文”的“雅集圖”;其二是“文圖皆存”的“敘事畫”。[5]若據此分類,文徵明的“蘭亭畫”多屬于“敘事畫”。但這一分類并非十分完善,“雅集圖”也具有敘事性,雖無文能起“錨固”作用,其圖中人物、場景、環境等的“合力”已能對客觀事實進行闡述。而“敘事畫”也不僅“敘事”,其所敘之事即“蘭亭雅集”,已是對“雅”的一種追求。而前文提及的學者任夢龍,他則以取材將其劃分為兩類,一類為“取材于《蘭亭序》(歷史)故事的人物畫”,另一類為“取材于《蘭亭序》序文內容的人物山水畫”[1]68-71。如出現于2007年嘉德四季第十期拍賣會上的文徵明《蘭亭修褉等六景鏡心》,圖中僅存曲水環繞的蘭亭而無任何人物,既無人物自然不能歸為“人物畫”或“人物山水畫”。可見,這一分類也稍存欠缺之處。何況,以上二者對文徵明“蘭亭畫”的分類方式并未從圖式入手,自然不適用于本次圖式革新的研究。

英國藝術史家貢布里希為繪畫圖式及其變革提出“圖式—修正”理論,他認為藝術的發展肇始于圖式,“沒有一個出發點,一個初始圖式,我們就不能掌握滔滔奔流的經歷”[6]62。圖式于康德而言,是一種非客觀、先驗性的理念。這在貢布里希看來,“圖式并不是一種‘抽象’過程的產物,也不是一種‘簡化’傾向的產物;圖式代表那首次近似的、松散的類目,這個類目逐漸地加緊以適合那應該復現出來的形狀”[6]51。貢布里希觀念中的圖式與康德不同,“圖式”已不是一種先驗的理念,它既是心理學與藝術史雙重領域結合的經驗化概念,也是藝術家在文化傳統熏陶下通過不斷的藝術實踐而產生復雜的化合反應與演變歷程而形成的事物。簡而言之,此類特定圖式就是藝術家在長期的藝術經驗積淀下而深藏于內心的創作模式。每當藝術家即將開展創作活動,它將作為其腦海中預先存在的藝術模板來引導創作過程的進行。貢布里希稱此特定圖式為“預成圖式”,為文徵明承襲前人“曲水流觴”圖式(詳見后文)做出較好的解釋。他自幼沐浴于傳統儒學思想下,且始終奉行君子正統的行為操守。他“平生最嚴于義利之辯,居家三十年,凡撫按諸公饋遺,悉卻不受,雖違眾不體恤”,且“與人交往溫和坦誠,終生不異”[7]202,為人“謹言潔行,未嘗一置身于有過之地”[7]203。他的君子風范引導著他對飽含文人雅逸“蘭亭畫”的偏愛,一旦接觸這類令他“感動的內容和主題”,便“從內心產生一種非畫不可的愿望”[8]。當文氏從“蘭亭畫”的“初始圖式”創作開始,在前人圖式常年累月、潛移默化的影響下,他于記憶中不自覺地承襲了前人圖式的特征,并在深層識海里形成“思維范本”。此即文徵明的“預成圖式”——源自前人的“曲水流觴”圖式。

但“藝術的發展作為一種持續不斷的奮斗過程”[9],它需要藝術家不間斷地修正、不同時期出現的問題來推動其前進。藝術家作為藝術創作主體與藝術史發展的重要力量,在創作過程中自會受到前人“預成圖式”的影響,但他若想卓爾不群,便要充分發揮自我才能,在遵循前人圖式的基礎上,修正該圖式并與創作題材相契合來借此完成對它的突破。貢布里希為藝術家此“圖式—修正”的過程構建了一個簡要的公式:“預成圖式—視覺經驗—修正—新圖式。”[10]文徵明革新圖式便是如此而為,文氏在八十九歲高齡仍孜孜不倦創作“蘭亭畫”,其身雖老、心不老,他不泥于古法而故步自封。繼而,他在遵循前人“曲水流觴”圖式的基礎上,卻不被自我視覺與實踐經驗所限,并對它加以修正,從而新創“重構時空”圖式。此新型圖式即貢布里希所言“修正”后的“新圖式”,簡稱為“修正圖式”。

因此,運用貢布里希“圖式—修正”理論來研究文徵明“蘭亭畫”的圖式革新將行之有效。該理論“是我們所做的基本繪畫的一個過程總結。看來,從古至今,這一過程并未有所改變”[11]303。文徵明“蘭亭畫”的創作過程也不例外,他于冥冥中完成對前人“預成圖式”的承襲,進而突破官能感受的限制來新創“修正圖式”。如此,可依據“圖式—修正”理論將文徵明“蘭亭畫”革新前后的圖式分為兩類,一類為文氏借鑒與繼承前人的“預成圖式”;一類則是文氏在前人圖式基礎上新創的“修正圖式”。

二、文徵明“蘭亭畫”的圖式革新

前文已知,依據貢布里希“圖式—修正”理論,將文徵明“蘭亭畫”按照圖式類型劃分為繼承前人的“預成圖式”與文氏新創的“修正圖式”兩類。在此,便以這兩類圖式來研究文氏該題材繪畫的圖式革新。

1.“曲水流觴”——“蘭亭雅集”的預成圖式

“曲水流觴”取自王羲之《蘭亭序》“此地有崇山峻嶺,茂林修竹,又有清流激湍,映帶左右,引以為流觴曲水,列坐其次”。“曲水流觴”作為“蘭亭畫”的基本圖式,它并非僅僅是“曲水”與“流觴”兩個物象,而是指代以“曲水流觴”為構圖中心的繪畫圖式,其畫面大多包含“列坐其次”“羲之觀鵝”等人物造型。“曲水流觴”圖式于北宋時已經產生。與文徵明同為“吳門畫派”的張宏,他所作的《蘭亭雅集圖》(現藏于首都博物館)卷末上有明代董玄宰的落款:“蘭亭圖有江西益王府刻石,是宋人筆,相傳為李龍眠以其家《龍眠山莊圖》與《蓮社圖》。”“江西益王府刻石”即“明益王拓本”《李公麟流觴圖》(圖1),其為明朝三代益王在明周憲王依據李公麟《流觴圖》所作初刻拓本的基礎上進行的補刻、重刻。此畫大部分被曲水占據,眾多文人雅士沿“曲水”于方形錦緞之上“列坐其次”。侍者于畫中上端備酒,酒杯隨流水而至文士身前岸邊,他隨之便需飲酒賦詩,其人官銜、姓名、詩句皆題署于人物身側。而王羲之則在右側蘭亭內,他坐于書案前觀賞著水中的鵝群。除此之外,兩宋時期的“曲水流觴”圖式畫尚存于世的有北宋郭忠恕的《摹顧愷之蘭亭宴集圖》(圖2)及黑龍江省博物館的宋代畫家《蘭亭圖》(圖3)。觀此二圖可知“郭忠恕本”的圖式構成與“明益王拓本”相似,均以“曲水流觴”為構圖中心,雅集者“列坐其次”,其身側有與之身份作品相關的題識。但“宋佚名本”與前二者相較,缺少“羲之觀鵝”這部分。據史料記載,郭忠恕生年不詳,但去世于太平興國二年(977年)。這與李公麟(1049—1106)的生年相較,“郭忠恕本”必然早于“明益王本”。而“宋佚名本”中無“羲之觀鵝”,此畫作年代應尚未誕生“羲之觀鵝”,它很可能是較郭忠恕本更早的“曲水流觴”圖式畫。

圖1 “明益王拓本”《李公麟流觴圖》 北京故宮博物院藏

圖2 郭忠恕 《摹顧愷之蘭亭宴集圖》局部臺北故宮博物院藏

圖3 (宋)佚名《蘭亭圖》局部黑龍江博物館藏

此類“曲水流觴”圖式從圖文關系的搭配角度來看,其主要是由畫中的人物造型與客觀場景來追摹永和九年三月初三位于會稽山陰蘭亭的修褉雅集。這是由圖像自身擔任起對本次“蘭亭雅集”的敘述職責,道明了此類畫作的雅集主題,而圖像以外的文字(如署名、官銜等)僅僅發揮了對相關創作背景的補充闡釋作用。觀者僅需按照畫中的主要內容而無需鑒別文字就可辨析該畫作的雅集主題。因此,追摹王羲之“蘭亭雅集”盛會便是此類“曲水流觴”圖式的藝術旨歸,后世畫家創作“蘭亭畫”多依據此類“古法”程式,并讓其在圖式內容上占據主導地位。文徵明的藝術生活便也這般表現,他的“蘭亭畫”展現了對“曲水流觴”圖式的借鑒與繼承,如作于嘉靖三年(1524年)的《蘭亭修褉圖》和作于嘉靖十三年(1534)年的《蘭亭圖》等。

以文氏作于嘉靖三年的《蘭亭修褉圖》(圖4)為例。此畫為他于時年三月既望之日在玉蘭堂中所作,畫中的崇山峻嶺間,一場雅集盛會正在開展。“曲水”源自右上方的山林瀑布,以“S”形緩流于雅集者之間,且“流觴”漂浮于其上。而眾文士環坐于“曲水”兩岸,他們相互間似在交談生活的趣事,又似在閑聊各自新創之詩作,神態十分逼真。蘭亭內,有一中年男子似戴著道冠,正于書案前為本次雅集提筆記述,其周圍有旁觀者數人。此頭戴道冠之男子無疑是王羲之,他是東晉士人中崇尚道教的典范。此時,王羲之扮演著此次雅集參與者與記述者的角色,他與其余文士尚具有等同的身份地位。文氏于畫中仍沿用前人的“曲水流觴”圖式,以“曲水流觴”地形要素與水流動態為基軸,并配以“列坐其次”等傳統圖式內容。為追求視覺真實的“蘭亭雅集”實況效果,文徵明對雅集者各自的神情姿態都作了精心刻畫,在參與文士的人數上都盡可能地湊足四十二人,但始終未能實現。

圖4 文徵明 《蘭亭修褉圖》臺北故宮博物院藏

另外,作于嘉靖十三年的《蘭亭圖》(圖5)也是文徵明追摹前人“曲水流觴”圖式的典范。此畫構思與他作于嘉靖三年的《蘭亭修褉圖》較為相似——以“古法”于畫面中對蘭亭雅集參與者在四十二人數上的還原。但有所不同的是,此畫圖式顯得更為“復古”。畫面中無論是“曲水流觴”“茂林修竹”“童子備酒”,還是“方錦上坐”“列坐其次”“側身題詩”,或是“水中樓閣”與正在觀鵝的王羲之,乃至于“源泉瀑布”自左上方而向右下方的走勢以及“曲水”自右向左的流向,以上較多圖式內容與“明益王拓本”較為相近。至此,也許有人會認為文氏此畫是對“明益王拓本”的借鑒。但“明益王拓本”完成于明萬歷二十年,而此畫成于嘉靖十三年,這項觀點無法成立。但“明益王拓本”是對“明周憲王拓本”的重刻與補刻,而“明周憲王拓本”初刻于明永樂十五年。因而,文徵明此畫可能受到“明周憲王拓本”的影響,是對后者的繼承與改良,同時也表現了文氏對王羲之“蘭亭雅集”的崇古之心與追摹欲望。此畫題跋“既同是日,又如其數,遂乘興作圖,并錄諸所賦詩以示我友古尚賢之意云”,即對此起到佐證作用。

圖5 文徵明《蘭亭畫》 2007年北京保利十二周年春季拍賣會 私人收藏

因此,在貢布里希“圖式—修正”理論視角下,此類“曲水流觴”圖式在文徵明“蘭亭畫”的創作中扮演的就是一種“預成圖式”。這種圖式將對文徵明今后“修正圖式”的新創具有引導作用與啟迪意義。

2.“重構時空”——“蘭亭雅集”的修正圖式

貢布里希曾言:“每個藝術家首先都必須有所知道并且構成一個圖式,然后才能加以調整,使它順應描繪的需要。”[6]84“曲水流觴”圖式便是如此,它并非百世不易,而是會隨著藝術家思維改變與社會發展需要而產生革新。文徵明變革“曲水流觴”圖式源于其自身的局限性,他過于注重“古法”在“蘭亭雅集”場景中的運用,對畫面人物的表現有所忽視,導致畫面布局過于繁瑣與刻意。例如,畫中對四十二名文士在人數上的復現、文士姓名及“蘭亭詩”多題寫于身側、蘭亭的“樓閣制式”、王羲之多呈觀鵝之態等。但其中也有文徵明個人與時代大勢的因素存在。明代中期,蘇州等東南沿海城市出現資本主義萌芽,商品經濟得到較快發展,藝術作品開始進入市場。在眾多文人為生活所迫轉入職業畫家行列(如唐寅)及部分畫家沉迷“金錢藝術”的影響下,藝術作品市場化效應愈演愈烈。文徵明所處的整個時代雖然都在求“變”,或為金錢而“變”,或為前程而“變”,亦或為生存而“變”,但文氏不為“金錢”與“聲名”所動,而是為藝術發展而“變”。

何以見之?在文嘉(文徵明之子)為記述其父生平所作的《先君行略》中載:“到家,筑室于舍東,名玉馨山房,樹兩桐于庭,日徘徊嘯詠其中,人望之若神仙焉。于是四方求請者紛至,公亦隨以應之,未嘗厭倦。惟諸王府以幣交者,絕不與通;及豪貴人所請,多不能副其望。”[7]201-202可見,文徵明對尋常純藝術交流活動的認可及不攀附權貴的優良品質。其中,需多加關注的是文氏對“以幣交”此類“金錢藝術”的拒絕與反感態度,因而文嘉的行文用語“絕不與通”相較“多不能副其望”顯得更為決絕與強烈。在何良俊《四友齋叢說》也有載:“衡山精于書畫,尤長于鑒別。凡吳中收藏書畫之家,有以書畫求先生鑒定者。雖贗物,先生必曰此真跡也。人問其故,先生曰:‘凡買書畫者必有余之家。此人貧而賣物,或待此以舉火,若因我一言而不成,必舉家受困矣。我欲取一時之名,而使人舉家受困,我何忍焉?’”[7]211這既是文氏善良與寬容之心的體現,同時也表露出他對金錢書畫交易與畫家制造贗品的反對。文氏也曾于嘉靖二十八年(1549年)“受紹興知府沈啓之請作《重修蘭亭記》,志重修書法家王羲之的修褉處一事”[7]99。該年正處于他初步完成“蘭亭畫”的圖式革新而又醞釀新變之際,“志重修”體現了他對王羲之“蘭亭修褉”的關注與重視,以及對“重修”其相關事的心意。然而,在“金錢藝術”攻勢下,以“蘭亭畫”為代表的“藝術品成為特別的商品,有時甚至是一般的消費品”[12],被權貴富商視為迎合雅趣、經濟交易的尚佳“禮物”。“拜金”畫家為追求“商品效益”最大化而大量仿作前人畫作,致使其筆下的“蘭亭畫”多無新意。也有部分畫家受“曲水流觴”圖式影響較大,且自身能力所限而無法突破前人桎梏,此類畫家創作的“蘭亭畫”大多無法推陳出新,如與文氏同為“吳門”畫家錢貢的《蘭亭雅集圖卷》(現藏于美國大都會博物館)便是如此,畫中四十二名文士的盡力復現、“曲水”上的“流觴”、蘭亭的“樓閣制式”等圖式內容均與前人畫作較為相似。基于時下之陋習與陳風,作為畫壇領袖的文徵明在藝術、政治、人倫等方面都有“一系列需要擔負的責任”[13],為此他有理由與義務做出一番表率作用。

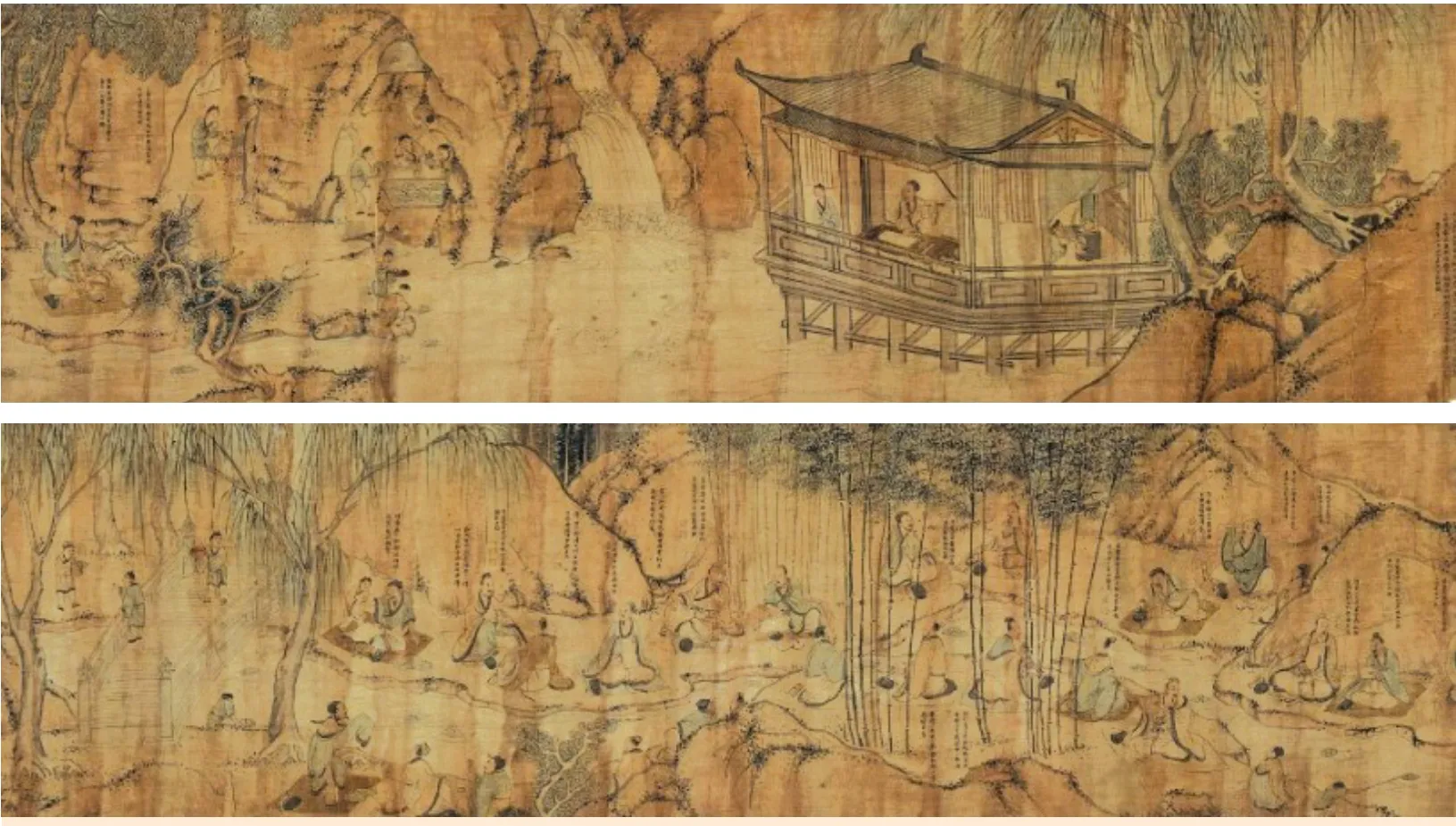

是以,文徵明的藝術之路始終遵循純粹無“俗念”的“求變”原則——“不泥古法,不執己見,惟在活而已矣”[14]。“活”即“變”,文氏之“變”在“蘭亭畫”的創作中則表現為“圖式—修正”理論之“修正”,即“重構時空”圖式的新創。“完美的畫家具有在個體中看到共相的天賦,具有越過物質渣滓去看‘本質形式’的天賦”[11]305。文氏便屬于此列,他所創的新型圖式保留了“曲水流觴”圖式中的“曲水”,但摒棄了后者藝術形式過于僵硬與單一的缺陷,轉變為以王羲之為核心來對前人圖式中的“古法”程式(如題跋的內容、文士的人數等)進行一定程度的消解與重構,使畫中的王羲之更為崇高,藝術表現更為自由多樣。此類“重構時空”圖式的“蘭亭畫”多作于文氏晚年,現存有作于嘉靖二十一年(1542年)的《蘭亭修褉圖》與作于嘉靖三十六年(1557年)的《蘭亭圖序合卷》等。作于嘉靖二十一年的《蘭亭修褉圖》(圖6)已有學者考證為“蘭亭畫”與“別號圖”合二為一的特殊類型。[2]因文氏有一好友名曰“曾潛”,字“蘭亭”,遂為他作此畫來表達文氏與他之間的深情厚誼,以及對他宛若王羲之情操的贊賞。正如文氏畫中自題:“曾君曰潛,自號蘭亭,余我寫流觴圖,既臨褉貼以示之,復賦此詩發其命名之意。”在畫中,最直觀的改變則是雅集者已由原先的四十二人減至八人。人數的簡化表明文徵明對前人圖式的“修正”,已更加注重主觀表現在畫中的運用。此時,若細心留意畫中的“曲水”與“蘭亭”,可發現舊圖式中浮于“曲水”上的“流觴”早已消失不見,“蘭亭”樓閣制式與“飛檐翹角”也已被一棚茅草所覆蓋,文氏去“流觴酒”而建“茅草亭”,“茅草亭”具有古之隱士情懷,是其隱逸思想的象征。如此做法,這不但預示文徵明“修正”圖式、重構畫中時空的決心,還意味著他對世俗“酒色”的厭惡及對“金錢藝術”的背離。其中,亭內的三位文士更能佐證這一要點,這三位文士以居中的紅衣者最為醒目,他的身份雖不再是“王羲之”,卻是宛若王羲之情操的“曾潛”。因而,亭中內容也不再是“羲之觀鵝”,而是以曾潛為中心、三人間的相互交談,似是在對雅集者的“蘭亭詩”進行品評、分辨其優劣。三人是作為評判者出現在畫面的,他們與眾文士的平等地位已被打破。另外,此畫存在“異時同圖”現象,品評詩作自然是在眾人賦詩之后,而這兩個雅集環節出現于同一畫面,是否矛盾?其實并非如此,這是文徵明的匠心獨運,他以藝術性的時空表現為主要手段,對以遵循前人“古法”為主的圖式時空進行解構與消除,將曾潛三人置于獨立時空之中,其目的是為隱藏于曾潛情操之后的王羲之樹立起偉岸的人物定位。因此,畫中題跋內容與位置也隨之改變,以往位于眾文士身側的“蘭亭詩”、姓名與官銜等已消失不見,畫中無任何文字,僅有文氏于卷尾臨寫歐陽詢的《定武蘭亭序》,原作中“崇山”二字為后來補刻,此書字里行間同樣作了刻意的摹寫。可見,眾文士的“蘭亭詩”等已被王羲之的《蘭亭序》所代替,《蘭亭序》成為全卷僅存的文字內容,它不僅見證了文氏對王羲之的尊崇已達到癡迷的程度,也為神話王羲之起到關鍵作用。于是,文氏“蘭亭畫”的時空表現已由眾人的表演重構為王羲之個人的獨奏。

圖6 文徵明 《蘭亭修褉圖》 北京故宮博物院藏

十五年轉瞬間,此時已是嘉靖三十六年,文徵明已有八十八歲高齡。他于此年完成的《蘭亭圖序合卷》(圖7)相較于十五年前的《蘭亭修褉圖》(圖6),畫中“曲水”兩岸的文士有所增加,亦如前人圖式在盡可能湊齊四十二人。為何如此?文氏于嘉靖三十七年復觀此畫并于卷尾題寫:“茲復于暇日仿佛前人所作圖,重錄《蘭亭記》與卷末,蓋老年林下,多所閑適,聊此遣興。”[15]可知,此畫是其晚年悠閑之際仿作前人圖式來抒發興致的娛樂之作。因而,他來年暇日再見時有感“仿佛前人所作圖”。即使此畫為仿作前人的遣興之用,也難以掩飾文氏潛藏于其中的新意——對重構該題材畫中時空新的理解。畫面上,青綠設色的畫中世界顯得更為遼闊,文徵明與眾人只是此方天地間的一束渺小。但對“蘭亭雅集”而言,王羲之與眾人是構成雅集世界的支柱,沒有雅集者又怎會有“蘭亭雅集”?于十五年前而言,文氏繼續沿用原有“重構時空”圖式中的部分內容,如“曲水”無“流觴”、“蘭亭”覆“茅草”、畫中無題跋、卷尾題寫《蘭亭序》、亭中人自成獨立時空等。與之不同的是,他在原有“重構時空”圖式的基礎上又進行了兩方面“修正”。其一,亭中核心人物已是王羲之本人(圖8),而非曾潛。王羲之坐于紅色書案前,雙手撫于宣紙之上,書案旁有一文士彎腰拱手作揖,一派虛心求教之狀;另一文士立于亭子欄桿前,已無心欣賞眼前美景,他轉頭首似在聆聽王羲之對作揖文士的指教。由此,不難理解亭中的王羲之正在評閱作揖文士的詩作,且需要為其“傳道授業解惑”,做出自我的品評與修改建議。此時的王羲之既是雅集時空的評判者,也是眾文士的師者。“天地君親師”為古人長久尊崇與奉行的“仁孝”觀念,作為“師者”的王羲之在此方時空中可謂與天地等同,文氏于此畫真正實現了神話心中偶像王羲之的目的。其二,王羲之所在的蘭亭與眾文士環坐的“曲水”河岸之間新建的一座橋,在圖6《蘭亭修褉圖》中,蘭亭內的品評已自成獨立時空。因“蘭亭時空”的獨立,雅集者的賦詩清談也轉為“雅集時空”。在時間上,前者事件是先于后者發生的;在空間上,二者是相互隔斷、并無聯系的。然而,在此畫內,橋的建立再次對原有圖式的時空進行“重構”,他成為“蘭亭時空”與“雅集時空”之間交流的媒介,令二者初步取得聯絡,徹底結束相互間的隔斷關系。在畫中,亭內作揖的文士應是由河岸一側途經此橋而入蘭亭,并請王羲之指點詩作。而具有“師者”身份的王羲之是否也會過橋與眾文士洽談文藝、閑聊詩作呢?這應是很可能的雅集后續。

圖7 文徵明 《蘭亭修褉圖序合卷》局部 2008年佳士得秋季拍賣會 私人收藏

在貢布里希“圖式—修正”理論的視野下,文徵明在繼承前人“預成圖式”的基礎上,他有感前人圖式的僵硬與局限,無法適應今之畫家創作與社會發展的需要而產生“當變革之”的想法。但文氏的變革并非為了契合藝術作品市場化的需求,而是為神話王羲之的藝術形象來新創“重構時空”圖式。這不僅是出于他個人對王羲之的喜歡與尊崇,更多是源自他想要提高王羲之在美術史上的地位,樹立王羲之不慕榮華、不戀世俗的情操,寄希望能喚醒“拜金”畫家的內在良知與文人風骨,告誡畫學后輩能保持創作初衷與藝術恒心。文氏想法或許過于理想化,但他革新圖式、勇于擔當的心無不令人敬佩。

三、“蘭亭畫”圖式革新的審美啟示

文徵明繪畫蘭亭長達三十余年。在這久遠的時間里,文氏的“蘭亭畫”由學自前人的“預成圖式”變革為自我新創的“修正圖式”,此一“變”于后世繪畫藝術創作有著重要的審美啟示意義。

1.審美創作理念的變革

文徵明的“蘭亭畫”在繼承前人“曲水流觴”圖式的基礎上革新為“重構時空”圖式,其實質是藝術創作理念的變革——遵循前人的“古法”程式轉變為自我主觀表現的新創。遵循“古法”與主觀表現是兩個迥然不同的藝術表達,二者分別涉及兩個較為重要的中國傳統美學概念,即“師古”與“師心”。“師古”有載于《尚書·說命下》:“事不師古,以克永世,匪說攸聞”。[16]在藝術方面,它主張藝術創作應依據古人的表現方法與審美理念來塑造所選題材,其選題也多源自古人一貫沿用的創作母題。藝術家按照古人視角在對選材深度考察的基礎上,以古人程法將之于藝術載體上加以還原。與之相較,“師心”則是截然相反的創作理念。它可解釋為“以心為師,自以為是。《莊子·人間世》:‘夫胡可以及化,猶師心者也。’成玄英(疏):‘是猶以心為師,尚有成見,未能付之自然’”[17]。因而,“師心”是“一種富有個人獨創性的藝術表現方式”[18],偏重于從創作主體的視角來解讀藝術的本質,強調藝術家的主觀能動性在創作過程中的作用,重視主體的想象與情感對藝術作品的影響。此外,“師心”并不依賴于古人之法,它甚至致力于對自古以來官能經驗的擺脫而實現對“古法”的背離。以此觀之,文徵明“蘭亭畫”的圖式革新即藝術創作理念中的“師古”向“師心”的轉變。

其實,這一結果并不意外,中國傳統繪畫的“師古”理念自古有之,歷代名家多有相關主張。例如,元代趙孟頫的“復古”思想:“作畫貴有古意,若無古意,雖工無意。”[19]明末董其昌的“南北宗論”將山水畫劃分為南北二宗,以王維與李思訓為二宗之祖,推崇南宗而貶斥北宗,從而為后世文人畫家構建效仿學習的對象。清代王原祁曾言:“畫不師古,如夜行無燭,便無入路。”[20]文徵明也是其中“師古”的一員,他為《沈石田臨王叔明小景》作題跋:“自其少時,作畫已脫去家習,上師古人,有所模臨,輒亂真跡。”[21]70可見,文氏自少時起作畫既有“師古”的創作習慣。他的“蘭亭畫”便是在師法前人(如郭忠恕等人)“曲水流觴”圖式的基礎上發展而來的,如其作于嘉靖十三年的《蘭亭圖》(圖5)較大程度地承襲了古人程法——畫中圖像起到主要的敘事作用,而畫中文字只是對圖像之外的彌補。是以,文徵明筆下“曲水流觴”圖式畫的創作應符合觀者對傳統“蘭亭畫”的圖像視覺經驗。這也反映出該圖式的創作限制,它將受制于諸多硬性條件,在一定意義上圍囿畫家的創作選材與表現方式。因而,此類圖式絕非“放之四海而皆準”的自然定律。

文嘉《先君行略》中載:“(文氏)性喜畫,然不肯規規摹擬,遇故人妙跡,惟覽觀其意,而師心自詣,輒神會意解。至窮微造妙處,天真爛漫,不減古人。”[21]80傅抱石也曾為文徵明作評:“喜歡探討古名作的意境,富益胸襟。不肯一步一趨,規規摹仿。故師心自詣,神會意解,大幅小幅,都莫非奇跡了!”[22]由此可知,文徵明絕非甘心于“規規摹擬”的畫家,而是在前人畫跡中自出機杼,完成由“師法古人”到“師心自詣”的蛻變。文氏創作“蘭亭畫”自當如此,他從前人圖式的“古法”枷鎖中掙脫出來,對“曲水流觴”圖式進行“修正”,從而以“師心”理念新創“重構時空”圖式。而文氏“師心”理念則是以主觀表現為主,將“心”對外物的影響放在創作中的首要位置,促使外物表象成為心靈的寫照,可謂“揮纖毫之筆,則萬類由心”。[23]98畫家心靈由此在創作中取得對外物的絕對優勢。文氏以這種方式充分發揮“心”的表現力來沖破前人圖式的牢籠,構建新型圖式。

在文徵明新型圖式畫中,他雖繼承前人“曲水流觴”圖式中的“曲水”,但對其創作受限的內容進行了較大程度的“修正”。其中,最引觀者矚目的,莫過于圖式中雅集者“蘭亭詩”等被王羲之《蘭亭序》所代替,以及蘭亭內時空的消解與重構,使眾人的雅集轉變為王羲之個人的演出。而圖像在新型圖式中已不具備以往的統治力,文字取得了一定程度的描述作用與地位。例如,作于嘉靖二十一年的《蘭亭修褉圖》(圖6)“畫的并不是王羲之蘭亭流觴的歷史故實,也不是曾君曾有修褉雅集的真實活動,而純粹地借此情節來闡釋曾潛‘蘭亭’別號的寓意”。[2]111-112在文氏作于嘉靖三十六年的《蘭亭圖序合卷》(圖7)中,他的主觀表現又有所新變。此畫雖為他模仿前人的游戲之作,在雅集者人數上與前人圖式有一定相似性。但它已擺脫對前人“古法”的依賴,而是以表現性手法對畫中世界進行解構與消除,并以神話王羲之為目的重構蘭亭內的時空,使之成為以王羲之為核心且獨立于雅集之外的新時空。“橋”的建立,更是為王羲之取得更為尊崇的“師者”身份。從這方面而言,此類“重構時空”圖式不再是單純對王羲之“蘭亭雅集”盛會的追摹,它是以抽象表現將“蘭亭畫”帶離客觀現實而營造出與現實相異的審美時空。因此,文氏的新型圖式在一定程度上拓寬了“蘭亭畫”的選材范圍與表現方式,使創作者的想象力與自由度也得到了較大程度地解放。

2.審美鑒賞視角的變革

文徵明“蘭亭畫”圖式革新的實質是審美創作理念的轉變,審美鑒賞與審美創作有著密切聯系。審美鑒賞的本質就是審美的再創造,在審美再創作過程中,觀者應忘卻一切詞匯,積極感應藝術與心靈上的相遇與交流。藝術家審美創作出來的藝術品要經過觀者的審美再創造活動才能發揮它真正的藝術價值。因而,藝術家審美創作理念的轉變也將促進審美鑒賞視角的改變。清初“四王”是畫史上注重“師古”的典范,“四王”之一的王翚曾言“以元人筆墨,運宋人丘壑,而澤以唐人氣韻,乃為大成”[23]390的“師古”思想,王時敏評其畫為:“一樹一石,無一不與諸古人血脈貫通。”[24]但于“元四家”與“清初四僧”而言,“‘師心’乃是表現‘胸中丘壑’、創作‘自家丘壑’的關鍵”[25],他們也以此審美理念來鑒賞繪畫,元代畫家倪瓚主張“其政事文章之余,用以作畫,亦以寫其胸次之磊落者歟”[26]。而清代畫家石濤于“師心”一途更勝倪瓚,他于《論畫》中云:“今問南北宗,我宗耶?宗我耶?一時捧腹曰:‘我自有我法’。”還認為,“古法是對今人的束縛,因為法是古人立的”[27]。為此,他鑒賞“師心”之畫為“夫畫者,從于心者也”[28]。亦如現代畫家傅抱石為文徵明“師心”理念之評語(見前文)。由此可見,歷代先賢早已對創作理念變革下審美鑒賞視角改變的有所察覺與領悟。

那么,審美鑒賞視角的變革在文徵明“蘭亭畫”中又是如何體現的?以“師古”理念來鑒賞文氏的“曲水流觴”圖式畫,自然是行之有效的。倘若以“師古”理念來鑒賞“重構時空”圖式畫,是否可行?以文氏上文的“重構時空”圖式畫為例,若僅憑畫面的“古法”程式為判斷依據,或因蘭亭之內的核心人文是曾潛,而非“曲水流觴”圖式中的王羲之,并將其列入非“蘭亭畫”的行列;或因雅集者接近四十二人,卻不知此畫為文氏以表現性思維來模仿前人圖式的游戲之作,而將之歸為“曲水流觴”圖式。是以,單純以“師古”視角鑒賞主觀表現性為主要的“重構時空”圖式畫,此鑒賞方式將是徒勞無功的,且將會陷入“刻舟求劍”“問道于盲”的審美思維的窘境。

若以“師心”理念的視角鑒賞文氏“重構時空”圖式畫,則無須過多在意畫中雅集者人數的多少,將關注點集中于河岸的“雅集時空”與“蘭亭時空”之間的關聯。當可認識到二者并非淺顯地追摹“蘭亭修褉”情景,而是為它們構建彼此獨立存在的時空,將王羲之的雅集角色由參與者與記述者轉變為評閱者與“師者”,從而打破王羲之與眾文士間的平等地位。因此,神話的王羲之在新型圖式中達到了以往難以企及的畫史地位。可見,這絕非單一地“以形寫形,以色貌色”的藝術品,而是具有“象外之象,韻外之致”的主觀表現性繪畫。在創作過程中,文氏“澄觀一心而騰踔萬象”,充分發揮主觀情思對物象的塑造作用,使其思緒不受外物干擾而能神飛八極之外、心游萬刃高空,進而憑借其“思接千載,視通萬里”的創作思路實現邁向“天人合一”之境的一大步。因此,觀者在鑒賞文徵明“蘭亭畫”時,應對藏匿于審美創作理念變革下審美鑒賞視角的變化予以足夠的重視,而非對其的輕視態度。如若不然,這很有可能導致觀者對文氏“蘭亭畫”的賞析存在較大的疏漏與謬誤,以致無法領略畫中潛藏的審美意味與藝術內涵。

四、結語

在貢布里希“圖式—修正”理論的視野下,文徵明的“蘭亭畫”蘊藏著較大程度的圖式變革。文氏在承襲前人“預成圖式”的基礎上,將畫中圖像對“蘭亭雅集”事件的記敘作用轉移到題跋上來,以王羲之為核心重構畫中時空,進而實現神話王羲之藝術形象的目的。他以這樣的方式成功地將以“古法”程式為主的“曲水流觴”圖式革新為以主觀表現為主的“重構時空”圖式。但他革新圖式的最終設想是為了以王羲之“潔白無瑕”的情操來喚醒沉迷“金錢藝術”畫家的良知與風骨,以及對畫學后輩保持藝術初衷的告誡,啟發了后世畫家應對前人圖式的創作態度,即“摹古而不泥古”。后學后輩應充分發揮主觀情思去表達個人創想而無需局限于前人的枷鎖中,同時也為今后創作與解決具有相似圖式問題的繪畫題材提供了良好的借鑒。文氏的圖式革新隱含著審美創作理念的變化,以及由此引發審美鑒賞視角的改變。此二者之“變”既拓寬繪畫創作的選材范圍與表現方式,使畫家的想象力與自由度得到較大程度地解放,也啟示觀者在鑒賞藝術作品時,應對其創作思維有一定了解之后,以正確的審美角度去欣賞作品中的藝術內涵。因此,文徵明“蘭亭畫”的圖式革新于藝術創作與藝術鑒賞而言有著一定的審美價值與文化意義。