“黨建引領、互助五興”基層治理模式長效機制構建對策

麻江南 楊文卓

(吉首大學馬克思主義學院,湖南 吉首 416000)

為深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和新時代黨的組織路線,增強農村基層黨組織的組織力量,充分發揮黨員的模范帶頭作用,提高黨的建設和扶貧攻堅的質量,2018年10月在湖南省委、湘西土家族苗族自治州委員會組織部的指導下,花垣縣牢記習近平總書記的囑托,對十八洞村五年來的脫貧實踐進行總結,提煉出了可復制、可推廣的“互助五興”農村基層治理模式。該模式包含學習互助興思想、生產互助興產業、鄉風互助興文明、鄰里互助興和諧、綠色互助興家園5個方面的內容。湘西土家族苗族自治州于2019年起開始全面推行“互助五興”農村基層治理模式[1]。當前,隨著脫貧攻堅戰的全面勝利,鄉村振興成為一項重大任務,在湘西土家族苗族自治州建立“黨建引領、互助五興”模式的長效機制也顯得尤為重要。

1 優化互助小組結構,加強組長培訓

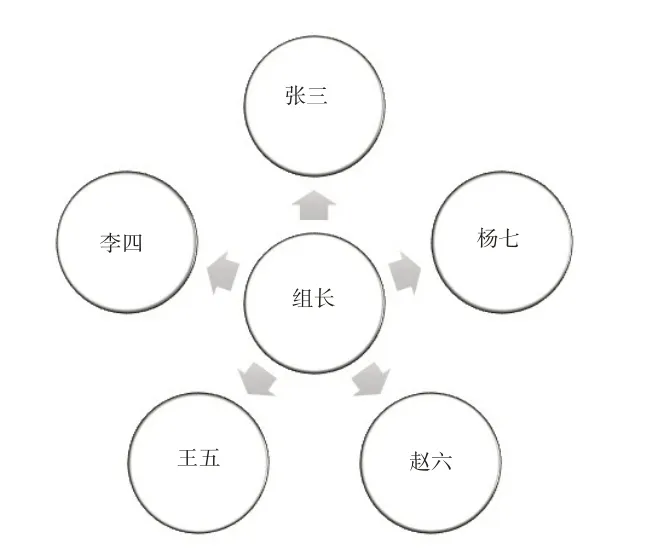

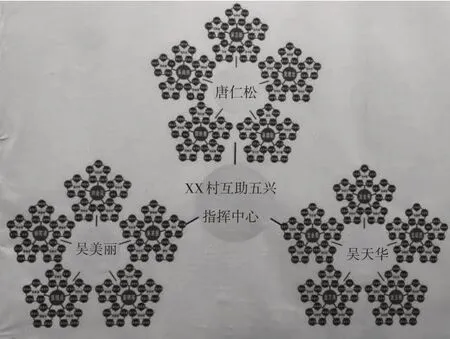

湘西土家族苗族自治州“黨建引領、互助五興”農村基層治理模式的互助小組結構需要進一步優化。當前,互助小組以黨員為中心戶,由其自行聯系村內5戶家庭,形成一個小組,組長負責組織組內成員進行交流、互動以及調解組員矛盾等(見圖1)。然而,隨著農村的不斷發展,單個小組已經無法滿足農村基層治理的需求,由此,各村可以建立一個由黨員組成的互助五興指揮中心,形成“以一帶五”發散型互助小組結構(見圖2)。在以指揮中心為核心的互助小組結構下,不但可以將消息迅速傳遞至每個小組乃至每個農戶,而且可以增強村莊的凝聚力,達到“黨建引領、互助五興”基層治理模式的建設初衷。

圖1 互助小組示例

圖2 優化互助小組結構

上面千條線,下面一根針。好的“頂層設計”的關鍵在于執行和落實。為此,要組織各組黨員中心戶參加業務培訓,增強他們的組織能力、學習能力;要集中整頓軟弱渙散的互助小組,推行小組積分管理制度,各組間相互監督,為促進鄉村振興提供強有力的制度保障,讓黨組織成為引領鄉村振興的“領頭羊”。我國作為一個農業大國,農村人口依然龐大,振興鄉村的任務依舊繁重,第一書記、駐村干部等不僅要下沉到基層、沖鋒在一線,還要始終把“幫助村民、振興鄉村”的意識融入對農民日常生活的服務中,而不是僅當成上級下達的一個重要任務。

2 深化群眾融入,激發互助內生動力

群眾路線是黨的生命線和根本工作路線[2]。“互助五興”模式也是在以群眾路線為基本遵循原則的前提下建立的。群眾性是其主要特點,沒有村民群眾的廣泛參與,“互助五興”模式是不可能長久存在的。如果村民群眾不能從中受益,其就沒有任何推廣的價值。在“黨建引領、互助五興”基層治理模式的推進過程中,必須走好群眾路線[3]。

2.1 用通俗的話語傳播“互助五興”

在推進“互助五興”模式的過程中,不能用官方的話語推廣,而是要用當地方言通俗地將“互助五興”的概念、來源、發展、內容和目的等給村民講清楚,引導村民群眾積極參與“互助五興”。同時,還要用身邊的優秀事例來示范“互助五興”的開展過程,讓村民群眾切身感受到互助的原因、方法和最終的受益之處,讓村民群眾真正認知、認同、踐行,從而激發廣大村民群眾為個人小家、為農村事業、為國家發展而努力奮斗的主人翁意識,推動“互助五興”在農村大地落地生根。

2.2 用村民自治的強大力量來助推“互助五興”

村民群眾作為“互助五興”模式的主要執行者,必須發揮好自身的力量。各村要以實事求是的精神,根據各村的實際情況,因地制宜地進一步完善村民自治章程和村規民約[4]。同時,要把“互助五興”的基本要求納入其中,用約束的力量促進村民自覺行動。在村規民約的基礎上,還要建立相應的獎懲制度,設立愛心積分兌換超市,讓村民群眾在“互助五興”中提升自我約束、自我管理能力。

2.3 將村民群眾的獲得感和滿足感作為檢驗“互助五興”模式的唯一標準

“互助五興”的效果如何由村民群眾說了算。讓村民群眾受益是實施“互助五興”的初衷和使命。要牢牢把握村民群眾的獲得感和滿足感這兩個關鍵因素,嚴格落實工作,提升“互助五興”的實質效果。例如,村支“兩委”可利用村合作社的集體經濟收益,適時開展村內評獎評優活動,表彰獎勵優秀“互助五興”組,評選“最美家庭”“最美小組長”等榮譽稱號,不斷增強群眾的獲得感和滿足感,提高村民群眾的榮譽感,這也是鍛煉農村基層黨組織組織能力的一種途徑。總之,“互助五興”模式的落實在于村民群眾,成敗也在于村民群眾,所以,要讓“互助五興”模式的最終目標逐步內化為村民群眾的價值追求和自覺行動,為“互助五興”模式的推廣提供源源不斷的內生動力。

3 引領群眾思想轉變,系統把握“互助五興”

“互助五興”中的“五興”即興思想、興產業、興文明、興和諧以及興家園。“互助五興”是一個邏輯清晰、相互貫通、不可分割的統一整體,同時也對標了鄉村振興戰略的總要求。

3.1 興思想

思想是客觀存在反映在人的意識中經過思維活動而產生的結果,是人類一切行動的基礎,正確的思想對事物的發展具有促進作用,錯誤的思想則對事物的發展有阻礙作用。鄉村振興戰略的實施需要村民用正確的思想武裝自己,只有堅持正確的思想引導,才能助力鄉村振興。如何引導村民摒棄一些傳統不良思想、學習新思想一直是各地農村面臨的棘手問題。在“互助五興”模式下,要以“村干部—中心戶—組員”環環相扣的傳導模式,用通俗易懂的當地方言述說新思想、新政策,將新時代的聲音有效傳至每家每戶。

3.2 興產業

從個人層面來看,產業是個人獲取勞動機會以創造個人財富的重要途徑。對于整個村莊而言,產業是一個村發展致富的支柱,是實現鄉村振興的必要支撐。勞動創造了中華民族,造就了中華民族的輝煌歷史,也必將創造出中華民族的光明未來。美好的生活并非是等來的,而是靠村干部的精心經營、村民的辛勤勞作奮斗出來的[5]。在“互助五興”模式中,中心戶積極帶領組員參與村合作社,合作社也根據村民的不同身體狀況安排不同的工作,從而從源頭上消滅“因懶致貧、返貧”的可能。

3.3 興文明

鄉風包括人們的價值觀念、精神風貌、行為習慣以及風俗禮節等,是特定鄉村社區文化的集中體現[6]。鄉風是鄉村的靈魂,而鄉風文明是鄉風在新時代發展到較高階段或層次的狀態。在“互助五興”模式中,村委會以戶為單位制定適合村內的愛心積分規則,輔之以愛心積分超市,以激勵村民遵守村規,而組長會及時向組員傳達村內新規民約,進而形成組內成員互相監督的良好態勢。

3.4 興和諧

鄰里關系也會直接影響村民家庭生活的幸福感。俗話說,遠親不如近鄰。鄰里間出現糾紛時,互助小組的黨員中心戶要以“和事佬”的身份規勸雙方,多一分寬容,多一點謙讓,以和為貴,做到“小事不出組,大事不出村”。村民一旦有了平和的心態,就能消除許多無謂的矛盾,化干戈為玉帛,共建和諧鄉村。

3.5 興家園

習近平總書記曾強調,建設好生態宜居的美麗鄉村,讓廣大農民在鄉村振興中有更多獲得感、幸福感。改善農村人居環境,讓村民望得見山、看得見水、記得住鄉愁,是建設生態宜居美麗鄉村的題中應有之義。互助小組長要督促各組員擯棄陋習,愛護好村里的草木河流。

4 立足農村實際,創新產業互助實踐

經濟基礎決定上層建筑。湘西土家族苗族自治州同大多數貧困區一樣,面積廣,發展緩慢,鄉村振興的任務仍十分艱巨。要想建立“互助五興”的長效機制,首先要根據各村的實際情況制定農村產業創新的具體實施方案。

4.1 因地制宜,開辦特色產業

湘西土家族苗族自治州被稱為我國的“綠心”,得天獨厚的地理位置造就了當地綠色、生態、有機、富硒等獨特優勢。黃金茶、獼猴桃等特色產品遠銷省內外。然而,并非所有村都要發展同樣的產業,各村應該根據當地的土質、地勢、水流等自然要素,選出適宜的種植業或養殖業并開辦合作社,切不可東施效顰。

4.2 村、企、校聯合,創立科技園

科學技術是第一生產力,為達到鄉村振興的目的,必須要把科學技術放在重要位置。“互助五興”指揮中心應多與科技型企業和學校進行交流、合作,引進資金和技術,在村內創立科技園,加強就業工人培訓,提高村內產業的科技水平,加速合作社發展。

4.3 利用電商平臺,拓展農村產業市場

建設電子商務中心,通過網絡線上線下銷售的模式,把農村合作社的產品銷售出去。通過科技示范園把當地的品牌建立起來,依靠電商服務中心把當地品牌推廣出去,讓更多人知曉。

5 建立“互助五興”專項基金,突出新文明實踐

當前,湘西土家族苗族自治州農村未建立“互助五興”專項基金,導致一些措施難以推進。因此,在各村發展產業的同時,要從合作社收益中劃撥部分收益,建立“互助五興”專項基金,以推動農村新文明實踐。例如,打擊紅白喜事大操大辦,規定紅白喜事操辦規格;幫助村內未就業村民尋找工作機會;組織村民參與村內娛樂活動,促進村民提升友情;給予小組長相應補貼等。設立農村文明實踐站,并按照村內制定的相應標準,明確責任分工,加強統籌協調,緊貼群眾需求,突出社會效益,推進新時代文明實踐服務規范化、管理制度化、活動常態化。

通過產業帶頭、黨委引領,把農村建設成為產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效和生活富裕的美麗新農村,形成村民群眾腦袋富起來、腰包鼓起來、風氣純起來、鄉情濃起來、鄉村美起來的鄉村治理新局面。