梯田文化現狀與思考

石湘玉

近年來,隨著“農業文化遺產”概念的興起,越來越多的農業文化在全球范圍內受到關注。聯合國糧食及農業組織(FAO)將全球重要農業文化遺產定義為:農村與其所處環境長期協同進化和動態適應下所形成的獨特的土地利用系統和農業景觀,這種系統與景觀具有豐富的生物多樣性,而且可以滿足當地社會經濟與文化發展的需要,有利于促進區域可持續發展。中國科學院地理科學與資源研究所自然與文化遺產研究中心主任李文華院士也曾說過:“我國農業的發展源遠流長,長期的實踐在農業系統和農業技術上積累了樸素而豐富的經驗,這些農業遺產與現代生態農業理論在不少方面有共同點,是當代中國生態農業的基礎,在今天仍然可被借鑒和利用,保護這些農業遺產對于可持續發展有重要意義。”所以說,農業文化之所以能成為文化遺產,是因為農業文化的內涵在漫長的發展過程中不斷地豐富,即使到了當代仍具有生態、經濟、文化等多重價值。

在漫長的歷史進程中,人類不斷地適應自然環境,依托于自然創造屬于自己的精神文明與物質文明財富,在全球范圍內衍生的諸多梯田文化,體現了豐富的文化內涵和不同地區人們多樣的生活。然而,自二十世紀以來,全球化、經濟一體化在促進社會發展的同時也對傳統的手工業、農業造成一定的沖擊,梯田文明也因此遭遇著巨大的挑戰。在這樣的背景下,如何保護與發展梯田文化就成為了一個重要的議題。2010年,在中國紅河哈尼族彝族自治州召開了全球首屆梯田大會,力求探尋全球梯田文明保護與發展的途徑與方法。大會提出,保護與發展梯田文明僅僅靠一個組織、一個群體的努力是不足夠的,需要動員全社會參與進來。保護與發展梯田文化是一條漫長的道路,應分為三步走,保護梯田占首位,緊接著才是考慮如何科學合理地開發梯田文化,發掘其內在價值,在此基礎上推動可持續發展。

國內外梯田文化發展現狀

第二次世界大戰以來,工業的迅猛發展嚴重沖擊到了布倫塔山谷梯田的農業生產,越來越多的人離開山谷尋找新的生存之道,這些梯田廢棄以后,荒草叢生、水土流失等環境問題出現得越發頻繁。在農業文化遺產保護受到重視后,布倫塔山谷梯田受到了關注,成為了恢復梯田文化的一塊“試驗田”。恢復與保護梯田文化的研究被分為兩個階段進行,第一階段主要是針對梯田煙草種植業的歷史狀況進行調研以及建立一個當地民族的博物館,用以收藏帶有地方民族性的藏品、展示當地的社會變遷以及生產生活狀況,開發一些徒步旅游路線。第二階段是集合多所大學、多機構、多群體的力量共同推動布倫塔山谷梯田文化的恢復與保護進程,成立梯田保護組織,招募志愿者申領梯田進行種植。志愿者可以利用這些梯田種植水果、蔬菜、糧食,種植類型只要看梯田申領者的需求與想法來決定,豐收之際志愿者們可以獲得屬于自己的勞動果實。這種模式被稱為“中間模式”,側重于推動農業愛好者進行非盈利活動,即滿足志愿者的需求,又滿足保護梯田、發展梯田文化的需要。

在這種模式之下,梯田的使用者已經從傳統的農民變成了志愿者,曾經屬于這個聚落的梯田文化實際上已經隨著村民的遷移而分散甚至消失,留下的只是當初承載一切精神與物質文化的廢棄的梯田,但不可否認的是,在新的模式之下必定會衍生出新的農耕文化,新的農耕文化也會在一定的時期內傳承與發展。

瑞士拉沃葡萄梯田位于日內瓦湖北岸,自十二世紀中葉開始,當地的教士與村民開始修建梯田,種植葡萄。拉沃地區的氣候水文條件十分適合種植葡萄,種植的葡萄產量高,甜度高。后來當地人抓住機遇開始制作葡萄酒,不斷摸索出精湛的釀酒技術,經過百年的努力,成功地為葡萄園塑造了良好的口碑,開拓銷路,葡萄園聲名遠揚,吸引了眾多游客前來游覽葡萄園、采摘葡萄、購買葡萄酒,所以當地以此為契機著手發展鄉村旅游。現今,葡萄種植與釀酒成為當地重要的經濟支柱產業。2007年,在新西蘭舉辦的世界文化遺產大會上,拉沃梯田葡萄園被列為世界文化遺產名錄。

拉沃葡萄園的成功之處,在于將農業、手工業以及第三產業協同發展。建設葡萄產業基地,促進農業產業化發展,將分散的勞動力集聚起來,共同打造拉沃葡萄產業品牌,無疑是一個是讓農民盡快富起來有效途徑;又充分利用葡萄產業園的輻射效應,連帶開發特色鄉村文化旅游項目,開發鄉村生態旅游。生態旅游的主要對象,就是遠離鄉村的城市人群,對于他們來說,這是遠離城市,親近自然的一大選擇。當然,這只是一個值得參考的個例,并不是說每個地方都要照本宣科地種植葡萄,而是因地制宜,既要考慮自然條件,選擇適合當地發展的農業,又要結合當地的歷史文化、生態效應和旅游效應,讓農業基地成為當地農業文化的展示點與體驗點,同時帶動旅游服務業發展。

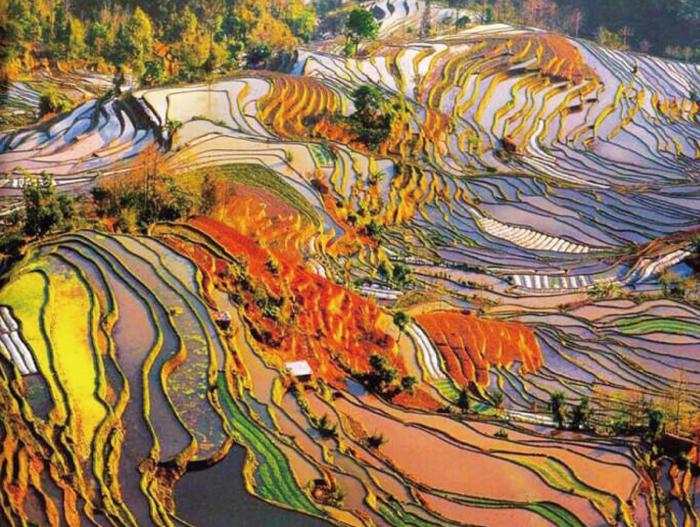

云南紅河哈尼梯田距今已有1300多年的歷史,哈尼族的先祖在此安營扎寨,開墾梯田,依山而居的哈尼人與自然和諧相處創造了獨特的生態系統。由于所處山地海拔較高,所以哈尼族人選擇居住在溫度適宜的半山腰上,而將梯田建造在山腳附近,這樣也有利于引山頂水流灌溉梯田。獨特的自然環境使得平原之上的農事歷法并不完全適用于此,哈尼族人通過長期的摸索才創造出自己的農事歷法用于指導農耕。他們還因地制宜地在田埂上種植黃豆、蔬菜,在稻田里養魚、螺螄,這體現了哈尼族人懂得充分利用有限的自然資源來發展農業。等到秋收結束,他們便開始疏通水渠、修整田地、放水泡田,便于來年繼續開展農耕活動。哈尼族人的日常生產與生活都離不開梯田,對于他們來說,梯田文化隨著社會的發展而不斷豐富,并且不斷影響著他們的生活,其居住文化、飲食文化、風俗信仰等大多都是從梯田中衍生出來。例如農歷二月祭龍節,全族在村寨中舉辦街心酒宴,祈禱來年豐收;農歷六月捉螞蚱,保護稻穗。農歷七月“吃新谷”,慶祝收成;就連婚俗也如此,婚后第二天,新人們要舉辦一個象征性勞動儀式,模擬夫妻婚后互相扶持勞作,共創幸福生活。哈尼族的風俗節慶眾多卻經久不衰,體現了哈尼族極強的凝聚力與向心力,也是哈尼族精神文明的體現。

目前,當地的發展策略分兩步走,第一是發展特色產業,第二是發展特色旅游業。因為哈尼梯田海拔高,氣溫低,所以哈尼族的祖輩在經過反復的實驗過后,發現紅米稻十分耐寒,極能適應當地氣候,不會因為低溫而減產,種植出來的紅米軟糯香甜,所以種植紅米稻的傳統就此延續了上千年。現今,哈尼族人利用前人們在漫漫歷史長河中不斷摸索出來的經驗成果,側重于打造哈尼紅米產業,并且取得了一定的效益。當地政府還大力實施“旅游強縣、生態立縣”戰略,推進旅游產業發展,當地結合“文旅融合”方針,積極發掘當地梯田文化價值,依托于哈尼族獨特的農業生態文化系統,開展研學、農耕文化體驗活動,打造了《哈尼古歌》舞臺劇,進一步展示哈尼梯田文化的魅力,利用文化節慶活動來帶動旅游發展。目前已經成功舉辦了實景農耕文化節、元陽哈尼梯田國際越野馬拉松比賽、紅河哈尼梯田世界文化遺產攝影雙年展等活動,獲得了不錯的反響。

梯田農業文化遺產之所以有價值,就在于其對于過去、現在以及未來都有著不可否認的意義。本文以三個不同的梯田文化進行初步探究,可以從中看出其發展的共性與特性,當然,還有很多梯田文化遺產的保護與發展現狀值得關注,但縱觀眾多梯田文化遺產,能夠實現有效保護與發展的方法無非就是有當地政府的扶持以及深掘當地農業文化遺產的價值與文化內涵來發展特色產業、特色旅游業。梯田文化的傳承者不再以農業為生,梯田農業文化遺產隨之也面臨嚴峻的形勢,對于文化遺產的傳承人來說,他們為了追求更好的物質生活而選擇另謀出路,為了解決這種困境,歸根結底就是要解決他們的就業或者說收入問題,而能留住他們的就業機會就是產業與旅游業提供的,所以依托于當地的特色農業文化開發特色產業與旅游業是現階段能找到的最好的方法,如何進行產業開發與發展旅游才是當務之急。