新中國成立以來中國共產黨斗爭話語的歷史演進

李翔?趙宛穎

摘 要:中國共產黨始終堅持馬克思主義矛盾斗爭思想。新中國成立后,中國共產黨開始進行社會主義建設和改革實踐探索,包括對斗爭話語的探索。黨的斗爭話語萌發于特定的社會歷史環境,同時也是黨依照自己認識和理解所建構的。以新中國成立以來的歷次黨代會報告作為解讀文本,通過詞頻統計與語料分析方法,將其歷史演進劃分為三個階段:話語搖擺期,黨的八大到黨的十一大是社會主義建設探索時期,斗爭作為革命話語在表述上呈現出一定的波動;話語轉型期,黨的十二大到十七大是改革開放新時期,隨著黨和國家主要任務轉變,斗爭作為發展話語發生變化和拓展,和諧話語逐步形成;話語創新期,黨的十八大以后,作為應對風險的斗爭話語,其含義得到明顯豐富和發展,著力解決當前黨和國家面臨的考驗、危險和挑戰。對中國共產黨斗爭話語變遷的歷史進行梳理,對明確新時代中國特色社會主義開展偉大斗爭的內涵及意義具有重要作用。

關鍵詞:斗爭話語;黨代會報告;歷史演進;偉大斗爭

中圖分類號:D264文獻標識碼:A文章編號:1672-3163(2021)04-00004-07

一、引言

中國共產黨始終堅持馬克思主義矛盾斗爭思想,其百年的歷程就是一部斗爭發展史。從理論發展史來看,無論是馬克思主義理論的開創者馬克思、恩格斯,還是馬克思主義中國化的提出者毛澤東,都在著作中對斗爭的重要性給予了充分肯定。可以說,階級斗爭在馬克思主義理論中占有極為重要的位置。從現實進程來看,中國共產黨是在斗爭中誕生、成長和壯大的。從中國共產黨成立,到中華人民共和國成立,到社會主義改造完成,再到改革開放,直到中國特色社會主義進入新時代,就是一部斗爭發展史。換言之,“中國革命是靠斗爭打出來的,中國建設成就是靠斗爭干出來的,中國改革的推進是靠斗爭闖出來的。”[1]

然而,由于歷史的局限性,在社會主義建設探索過程中,我們黨曾在一段時間內出現對斗爭的認識片面化和絕對化,斗爭成為階級斗爭的代名詞。盡管在經歷了沉重的歷史教訓后,中國共產黨對錯誤進行了糾正,但人們關于斗爭的歷史 記憶與當前成為高頻詞的斗爭含義完全不同,導致現實中一部分人談斗爭而色變。對于斗爭的不同認識和理解意味著斗爭會通向不同的道路,甚至是完全對立的方向。這些不同的認識也留給學界不少爭論,究竟什么是斗爭,中國共產黨理解的斗爭是一成不變的嗎?如果答案是肯定的,那又如何看待不同時期中國共產黨提出的斗爭?對于這些問題的回答,稍有不慎就會陷入邏輯混亂的泥潭而無法自拔,因此有必要對這些問題給予妥善回答。

所有疑問與爭論演變成一個值得深思的問題,即中國共產黨在中國特色社會主義進入新時代后,以習近平同志為核心的黨中央重新提及的斗爭與以往的斗爭有什么不同?要回答這一問題就必須審視中國共產黨斗爭話語的歷史嬗變。深入考察中國共產黨的歷次黨代會報告后,印證了中國共產黨關于斗爭的認識和理解經歷了曲折的變遷與發展,同時也充分反映了其在中國政治體系的轉變以及社會歷史變遷中的互動式反映與建構。因此,中國共產黨的斗爭話語不僅是在特定的社會歷史環境中萌發的,也是中國共產黨依照自我理解與認識所建構的。

本文選取新中國成立作為研究時間節點,一方面,由于戰爭等原因導致此前的黨代會召開時間和形式未穩定成型,有的黨代會召開時間間隔較久,歷史跨度較大,比如黨的六大是1928年召開的,但是黨的七大直到1945年才召開,相隔17年。另一方面,盡管在黨的八大之前的政治報告中,斗爭也以一定的頻次出現在文本中,但是從斗爭意義角度考察,這一段歷史時期的斗爭話語含義未產生明顯轉折,也沒有價值重建的用意,更不存在政體建構等重大政治變動。因此,本研究以斗爭話語為聚焦點,以黨的八大以來歷次黨代會政治報告作為研究文本,從歷史角度出發試圖厘清新中國成立以來中國共產黨斗爭話語的變遷過程,并總結這一歷史演進的基本特征,以期從中獲得現實啟示。

二、新中國成立以來歷次黨代會報告中斗爭話語的歷史演進

話語具有主體性,因此話語通常會有選擇性地反映客觀世界,而且在話語中一定會加入認識主體自身的立場。中國共產黨的話語體系正是如此。在黨的話語體系中,存在著“民主”話語、“人民”話語、“實事求是”話語等諸多話語。誠然,話語與行為并不完全等同,但是話語往往能夠解釋、說明并表達一系列概念。需要強調的是,本文所提及的斗爭話語既不同于“話語斗爭”,也不是意指在黨的歷史上斗爭始終作為主流話語而占據絕對統治地位。從經驗層面的概念使用來看,斗爭話語是指在黨的重要文獻中關于斗爭論述的集合體;從現實的實踐效果來看,這些關于斗爭的論述往往是黨在某一時期內執政理念的重要體現,通常會演化成為具體的制度和措施而作用于現實實踐。

斗爭話語需要歷史化和具體化。當斗爭話語得以使用和延續時,盡管新中國成立以來黨作為話語主體的身份沒有變化,但在不同歷史時期斗爭話語的具體含義會發生相應的變化。這種演變脈絡并非是直線的,也非同一語義的連續。新中國成立以來,從黨的八大到十九大,中國共產黨共召開12次黨代會,產生了12份黨代會報告。

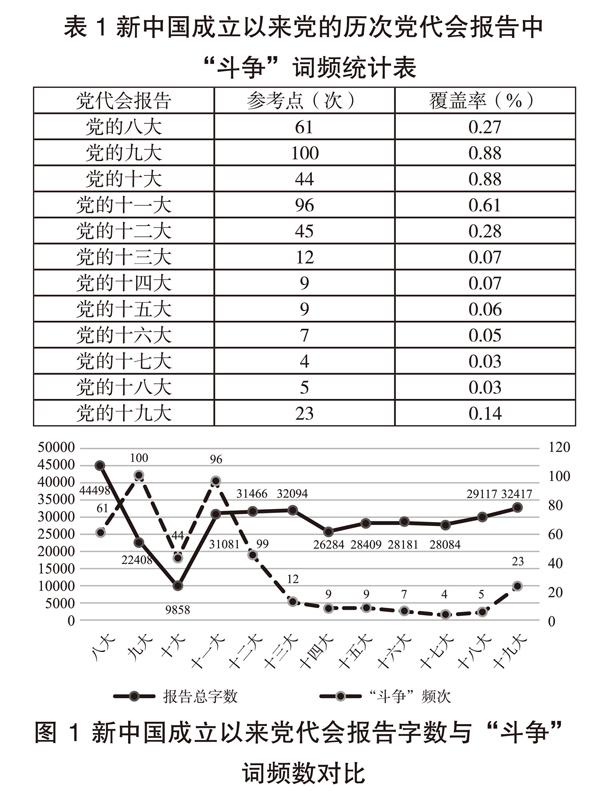

以“斗爭”一詞為參考點,運用Nvivo11質性分析軟件分析12份黨代會報告文本,得出每一份黨代會報告的參考點和覆蓋率統計表(見表1)。其中參考點代表了該詞匯在文本中出現的次數,而覆蓋率則是指該詞匯在文本中的百分比,兩個方面可以基本說明該詞匯在文本中的重要性。再結合每一份黨代會報告文本總字數,在此基礎上形成斗爭頻次以及黨代會報告的總字數變化趨勢圖(見圖1)。

總體而言,從以上圖表并結合歷次黨代會的主題和其產生的時代背景,黨的斗爭話語演進可劃分為三個階段:第一階段,從黨的八大到黨的十一大是社會主義建設探索時期。這一時期的斗爭話語表達呈現出一定的波動,概括為話語搖擺期;第二階段,從黨的十二大到十七大我國進入改革開放新時期,這一時期“斗爭”一詞的使用頻率逐步減少,概括為話語轉型期;第三階段,從黨的十八大到十九大,這一時期“斗爭”一詞的使用頻率有所增加,但其話語意涵得到明顯的豐富和發展,可概括為話語創新期。

(一)話語搖擺期:作為革命的斗爭話語

首先,對黨的八大報告和九大報告的高頻詞進行分析并統計排名前十的高頻詞匯,在剔除無實際含義的詞匯后得到關于黨的八大報告和九大報告高頻詞統計表(見表2)。通過對比可以發現,盡管黨的八大報告與九大報告中的高頻詞存在一定重復(例如,“人民”一詞在黨的八大報告中出現了153次,黨的九大報告中出現了93次),但大部分高頻詞發生相當明顯的變化。例如,在黨的八大報告高頻詞中,出現頻次最高的“社會主義”共計189次,然后依次是“發展”129次、“工業”88次、“改造”85次、“建設”80次,而“斗爭”“革命”等詞則銷聲匿跡。這實際反映了當時黨和國家在逐漸淡化新民主主義革命以來的暴力斗爭、階級斗爭,而著重強調社會主義建設與發展的話語背景,標志著黨的八大以后我國開始探索社會主義建設道路與模式,主要任務是發展、建設與改造,而重點是發展工業。

然而在黨的九大報告的高頻詞統計中,位居首位的高頻詞卻成為“革命”,高達227次,“斗爭”也達到了100次,這些詞匯與其他高頻詞相比獲得壓倒性地位而成為優勢高頻詞。這意味著本已向溫和語義發展的斗爭話語在當時語境下(“文化大革命”中)變得更為嚴肅并最終走向了另一條道路,被等同于階級之間的激烈斗爭,而非和諧對立。或者說,一系列關于政治路線的爭論最終促使了斗爭話語的轉型,使斗爭話語趨于狹窄,而在斗爭的方式和手段上卻又積極調取新民主主義革命時期的斗爭經驗和資源。因此,黨代會報告文本中更注重對敵我關系的區分,但這種區別在很大程度上將敵我二元對立,而階級與路線是區別敵我的依據,同時也是斗爭的主要手段,即擴大化的階級斗爭和路線斗爭。這一話語錯位直到黨的十一屆三中全會前都沒有得到根本改善。在黨的十一大報告高頻詞中,“階級斗爭”出現16次,“路線斗爭”出現15次(見表3),這表明即使“文化大革命”結束后,這種以路線斗爭作為黨開展斗爭手段的思維定式并沒有迅速終結,并在黨的十一大得到延續 。直到在黨的十二大報告中,斗爭話語的轉折才初見端倪。

(二)話語轉型期:作為發展的斗爭話語

通過使用Nvivo11軟件分析從黨的十二大報告到十七大報告六份黨代會報告,得出排名前15的高頻詞(見表4)。可以發現,在這些報告中幾乎沒有與斗爭相關的話語,不僅沒有直接使用“斗爭”一詞,也沒有出現“階級”“敵人”“路線”等與斗爭相關的間接表述。這幾份黨代會報告的高頻詞出現高度一致性的情況,“社會主義”“發展”“建設”“人民”是這幾次黨代會的共有高頻詞。由此可見,黨的十三大報告到十七大報告具有穩定性與一致性,且有意回避斗爭話語相關的詞匯。特別是在黨的十二大報告的高頻詞中,黨所關注的建設與發展領域非常廣泛,包括經濟、社會、思想、生活、政治、教育等,涉及國家建設的方方面面。

在對黨代會報告中的話語分析過程中,發現黨代會報告對“和諧”一詞的重視程度不斷提高(見圖2)。總體來看,從黨的十二大到十七大報告“和諧”出現的頻率在不斷上升。尤其是黨的十六大以來,“和諧”出現的頻率從6次直線上升為34次,這也見證了和諧話語的不斷形成過程。

改革開放時期的主要議題是提高生產力水平,解放和發展生產力。從改革話語下衍生出和諧話語并以此作為社會基本基調進行改革實踐。在對黨的十二大到十七大報告中關于“斗爭對象”的表述進行收集整理,制作出黨的十二大到十七大報告中關于“斗爭對象”相關表述統計表(見表5)。

在黨的十二大報告中提到的斗爭對象主要包括帝國主義和霸權主義、經濟犯罪行為、黨內濫用職權行為,而在黨的十三大報告中提及“反對資產階級自由化斗爭的健康發展,提高了人們的覺悟”[2],黨的十四大報告同樣強調“在整個社會主義現代化建設進程中都要進行反對資產階級自由化的教育和斗爭。”[3]這主要是在“文化大革命”結束后,社會上出現了資產階級自由化思潮,極少數人以“社會改革”為旗號,宣揚無政府主義,甚至借助文藝手段對于社會意識形態進行污染,黨內思想也不可避免地受到影響。可以說,對資產階級自由化的斗爭是伴隨改革開放而產生的。鄧小平特別強調反資產階級自由化斗爭的長期性,因此,在黨的十三大報告中仍舊強調反資產階級自由化斗爭,江澤民提出“意識形態領域是和平演變與反和平演變斗爭的重要領域。”[4]而黨一直高度重視反腐敗斗爭,黨的十二大報告雖然沒有明確提出反腐敗斗爭的說法,但提出“堅持黨的原則,同任何濫用職權、謀求私利的行為作斗爭等內容。”[5]從黨的十三大到十七大報告均多次出現反腐敗斗爭的提法,其中黨的十五大報告將反腐敗斗爭定義為政治斗爭,黨的十六大報告對以往的反腐敗斗爭工作予以肯定,黨的十七大報告則明確了反腐敗斗爭工作的長期性和基本地位。這些內容是黨高度重視反腐敗行為的重要體現。

在改革開放之前,斗爭話語的形成相當大程度上依賴于長期以來的革命實踐經驗。隨著國家主要任務的轉變,實踐中的斗爭話語與原有經驗積累之間產生變化 ,使得斗爭話語必須在現實語境下進行拓展。這一拓展不僅使原有斗爭話語的重心發生轉移,并且重新定義了斗爭的形式和內容,因此稱這一時期為斗爭話語轉型期。換言之,在斗爭話語轉型期,更多強調的是圍繞著改革,以解放和發展生產力作為根本目的,在同改革發展的阻力作斗爭的同時,和諧話語逐步形成。

(三)話語創新期:作為應對風險的斗爭話語

改革開放以來的黨代會報告淡化斗爭思維,突出和諧話語。但黨的十八大以來,黨代會報告開始引入“偉大斗爭”一詞。“偉大斗爭”一詞最早出現在馬克思的經典著作《關于伊壁鳩魯哲學的筆記》中,而后在馬克思主義中國化過程中,偉大斗爭也逐漸引入中國,毛澤東在“七千人大會”上使用了這一概念,并成為中國共產黨具有特定政治意涵的重要表達。

隨著“斗爭”及其相關詞匯的使用頻率開始增多,并在內容上實現了斗爭話語的創新。在數量上,從黨的十八大到十九大“斗爭”出現的頻率明顯上升,尤其是對“偉大斗爭”概念引入并論述極大豐富斗爭話語指向(見表6)。黨的十八大報告中,中國共產黨第一次提出“偉大斗爭”的概念,這是該詞首次以正式概念出現在黨代會報告中,但僅出現了一次。而在黨的十九大報告中直接提及“偉大斗爭”,報告明確指出:“全黨要充分認識這場偉大斗爭的長期性、復雜性、艱巨性,發揚斗爭精神,提高斗爭本領,不斷奪取偉大斗爭新勝利。”[6]

中國特色社會主義進入新時代,斗爭話語下的斗爭對象不是針對特定的敵人,其本質也不是對具體斗爭的狹隘化,而是針對當下中國所面臨的風險局勢。具體而言就是要借助偉大斗爭著力解決在中國特色社會主義發展過程所面臨的考驗、危險和挑戰。從斗爭的范圍來看,涉及黨內黨外、國內國外與網內網外,可謂無處不在、無時不有。因此,在各領域內客觀存在的具體形式,比如反腐敗斗爭、意識形態斗爭、網絡空間斗爭、話語權斗爭以及更為具體的脫貧攻堅戰、供給側結構性改革、改革發展穩定等方面斗爭。由于考慮到這些斗爭對象之間存在一些交叉的情況,因此根據類型學理論,可以按照黨內外和國內外為劃分軸,不同范圍的斗爭對象歸于一定的區域內(見圖3)。

從整體來看,黨的十八大以來,中國共產黨斗爭話語的創新吸收了長期斗爭的歷史經驗,立足于中國特色社會主義新時代出現的階段性問題,直面發展中的各類風險而形成完整的理論體系與實踐路徑。在黨的十八大報告中提到“攻堅克難”,實質上是黨已經清醒地認識到國內外形勢的嚴峻性。因此,在這一時期斗爭是“改革魄力”近義詞的特殊表達,從而破除障礙全面深化改革。值得注意的是,黨的十九大報告提出了“四個偉大”,將偉大斗爭、偉大事業、偉大工程、偉大夢想概括為不可分割的四個部分,以簡潔的表述闡釋了新時代黨的歷史使命,這是黨的重大理論創新[7]。

習近平指出:“奪取具有許多新的歷史特點的偉大斗爭新勝利,我們還有許多‘雪山‘草地需要跨越,還有許多‘婁山關‘臘子口需要征服。”[8]? 2020年是中國全面建成小康社會的收官之年,但隨著新冠肺炎疫情在全球爆發,美國對華貿易戰升級,中國需要在相對較長的時間內作好中美關系惡化加劇、斗爭全面升級的準備;要作好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備;要作好擺脫美元霸權、逐步實現人民幣與美元脫鉤的準備;要作好全球性糧食危機爆發的準備,等等。對此,習近平指出,“面對新形勢新挑戰,要發揚斗爭精神,既要敢于斗爭,又要善于斗爭”,“不在困難面前低頭,不在挑戰面前退縮。” [9]

三、總結與討論

黨的全國代表大會報告是中國共產黨的理論旗幟、政治宣言和行動綱領的集中體現,它反映了一定歷史時期內中國共產黨的認識水平、價值取向和任務目標。因此在對黨代會報告進行文本解讀時,實際上也是對于中國共產黨重要歷史節點的梳理,通過深入考察中國共產黨重要會議文獻,再次印證了中國共產黨關于斗爭的認識和理解確實經歷了曲折的變遷與發展,同時也充分反映了其在中國政治體系的轉變以及社會歷史變遷中的一種互動式反映與建構。

2021年是中國共產黨成立100周年,作為百年大黨和中國唯一的執政黨,總結黨在革命、建設和改革的實踐經驗至關重要。加之中國特色社會主義進入新時代,必須進行許多新的偉大斗爭。新的時代呼喚新的理論,而新的理論指引新的斗爭。“建立中國共產黨、成立中華人民共和國、實行改革開放、推進新時代中國特色社會主義事業,都是在斗爭中誕生、在斗爭中發展、在斗爭中壯大的。”[10]因此,在機遇與挑戰并存的新時代,在全面開啟社會主義現代化國家建設新征程的關鍵時刻,黨要敢于斗爭、善于斗爭,凝聚全黨的斗爭本領,為贏得斗爭勝利、實現中華民族偉大復興而奮斗。

參考文獻:

[1] 劉芳,邵青.新時代指導思想堅持“三個統一”[N].解放日報,2018-01-30.

[2] 十三大以來重要文獻選編(上)[M].北京:人民出版社,1991:6.

[3] 十四大以來重要文獻選編(上)[M].北京:人民出版社,1996:7.

[4] 十三大以來重要文獻選編(下)[M].北京:人民出版社,1993:1646.

[5] 十二大以來重要文獻選編(上)[M].北京:人民出版社,1986:47-48.

[6] 習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[M].北京:人民出版社,2017:16.

[7] 中共中央宣傳部.習近平新時代中國特色社會主義思想三十講[M].北京:學習出版社,2018:39.

[8] [9]習近平談治國理政(第2卷) [M].北京:外文出版社,2017:49、190.

[10] 習近平談治國理政(第3卷) [M].北京:外文出版社,2020:225.

責任編輯:鮑躍華

收稿日期:2021-07-12

作者簡介:李翔,華中科技大學馬克思主義學院副教授、華中科技大學國家治理研究院研究員,研究方向為馬克思主義中國化;趙宛穎,中共嘉興市民政局干部。

基金項目:本文系湖北省重點馬克思主義學院項目“新時代黨建理論與實踐創新的追蹤研究”(21ZDMY01)和2015年國家社會科學基金一般項目“災害政治學的建構與前瞻研究”(15BZZ004)的研究成果。

注:①② 資料來源于“中國共產黨兩次全國代表大會數據庫”,htpp://cpc.people.com.cn/GB/641621641681。