從科舉到高等教育:近代蘇南義莊宗族的教育轉型

李學如

(淮北師范大學歷史文化旅游學院,安徽淮北,235000)

在傳統社會,科舉入仕是世家大族追求的最高教育目標。鴉片戰爭后,隨著國內外形勢的巨變,科舉教育越來越不能適應社會發展,遂迭遭有識之士的猛烈抨擊。如康有為在《請廢八股試帖楷法試士改用策論折》中云:“中國之割地敗兵也,非他為之,而八股致之也。”[1]25嚴復甚至稱科舉制度“錮智慧”“壞心術”“滋游手”,有百害無一利。[1]104-108戊戌維新期間,光緒帝曾下令各省府廳州縣的大小書院一律改為兼習中、西學的學堂,廢除八股,改試策論。奈何未幾變法失敗,所有考試悉照舊章。1901年(光緒二十七年)清政府推行“新政”,為求自強之才,一些大吏上疏重提科舉改革。1902年(光緒二十八年),清政府頒布《欽定學堂章程》,次年頒布《奏定學堂章程》,科舉制度已如強弩之末。1905年(光緒三十一年),清政府下詔:“自丙午科始,停止各省鄉、會試及歲、科試。”[2]至此,中國科舉制度壽終正寢。

科舉制的廢除切斷了世家大族子弟讀書仕進的道路,社會轉型所帶來的陣痛無疑是巨大的。不過輝煌的家族科舉史并未成為蘇南望族教育轉型難以逾越的藩籬,相反,正因他們擁有較優越的政治、經濟、文化地位,視野開闊,最先涉足新學。[3]104“得風氣之先的江浙大部分地區,在清末民初就迅速接受并采納了新的教育思想,以引人注目的進度和包容度推廣了新式教育體制。”[4]在教育救國、實業救國、科技救國的大背景下,蘇南義莊宗族順應時代潮流,重新謀劃宗族發展路徑,快速轉身,接受新式教育理念,積極資助子弟接受高等教育甚至出國留學,培養新型人才,并將學習理學、工學、醫學、商學、法律、軍事、師范教育等學科專業的族人置于義莊資助的優先地位,凸顯出豐富的時代內涵及其與時俱進的發展面向。

一、蘇南義莊宗族的重教情懷

明清時期,蘇南地區不僅經濟發達,且素以科名鼎盛、學風昌盛而聞于世。明人徐有貞曾無不自豪地說:“吾蘇也,郡甲天下之郡,學甲天下之學,人才甲天下之人才。”[5]10清人陳夔龍亦有“冠蓋京師,凡登揆席而躋九列者,半屬江南人士”[6]的慨嘆。據統計,清代全國共出狀元114人,江蘇49人,排名第一,蘇南地區則占41人。[7]

蘇南世家大族奉行“子姓讀書最為訓族第一事”[8],傾情于科舉,不少宗族出現了人才團聚現象。如昆山徐乾學、徐秉義、徐元文三兄弟號稱“同胞三鼎甲”,其中徐乾學是康熙九年探花,徐秉義為康熙十二年探花,徐元文則是順治十六年狀元。毗陵莊氏為明清時期常州著名望族,科第之盛,世所罕見。從明萬歷年間第八世到清光緒年間第二十世,莊氏中進士者35名,中舉人者82名,其中莊存與為乾隆十年榜眼,莊培因為乾隆十九年狀元,有“父子文宗,兄弟翰林”之美譽。[9]武進惲氏門閥甲江左,明、清兩代共出郡邑庠生、歲薦、選拔等共有189人,鄉科44人,甲科17人[10],有人贊其“簪纓甲第霞蔚云蒸,拜爵登朝不可悉數”[11],并非過譽。錫山秦氏為無錫望族,清朝前中期科第最盛,至今民間仍流傳其“辰未聯科雙鼎甲”“高玄接武十詞林”的佳話。吳縣彭氏原籍江西清江,始遷祖彭學一洪武間至蘇,隸籍蘇州衛,其后嗣遂居蘇州。正德以后,彭氏始崛起于科第,逐漸成為蘇州科第巨族。清代彭氏出了彭定求、彭啟豐祖孫2名狀元,1名探花,14名進士,36名舉人,4名副榜,貢生、秀才、國學生達130余名。[12]蘇州大阜潘氏原籍安徽歙縣大阜村,明末有潘仲蘭者業鹽于吳地,康熙初年其子潘景文始定居蘇州黃鸝坊橋西,為大阜潘氏遷吳始祖,其后子孫由賈及儒,“列黌宮、登賢書、捷春榜者指不勝屈”,有清一代大阜潘氏共出庠生142人,貢生21人,舉人36人,進士9人,其中潘世恩為乾隆癸丑科殿試狀元,潘世璜為乾隆乙卯恩科殿試探花,潘祖蔭為咸豐壬子恩殿試探花[13],因聲名顯赫,蘇州人稱其為“貴潘”。潘氏科舉鼎盛與其重教家風是分不開的,潘氏奉行“子弟除讀書無旁務”的教育理念。更有甚者,潘氏竟將“族中獲售之詩文為一集,大小題清真典麗,無所不有”[13],實乃子孫應試寶典。類如上述科第望族在蘇南還有很多,他們創造出的科舉輝煌實在是其他區域難以比肩。

讀書離不開經濟支撐,這是顯而易見的道理。蘇南大族之所以成為科舉人才的輸出重鎮,與其強有力的經濟支持是分不開的。這些世家大族往往公產雄厚,或設祠田,或置義莊,以之祭祖、恤貧和興教,尤其在資助族中貧弱子弟接受教育方面發揮了重要作用。如武進惲氏宗祠的祭田租入,除去“潔供粢盛修葺祠宇”外,提義學田五十畝,擇近宗子孫賢而有家者為之種業,歲入義倉租米麥五十石,每季開支以為束修供給之費。每年四仲月約本族生童集祠會課,讀書子弟進學給花紅,科舉給盤費,中式給獎銀。[14]此外,惲氏在明代即建有義莊,后廢圮,光緒年間再建,置田1300畝有奇,對本支族人無力讀書者,補貼從師膳修,應試子弟從縣試到會試,義莊均助考費,中式者給獎,不分有力無力。[15]不僅祠產、義莊用來興學助教,有些宗族還置有學田等專門學產,使得教育支出不受他項干擾,將教育置于宗族事務的優先地位。如無錫蕩口華氏新義莊置書田500畝,為設文社、月課、義塾教讀之資。[16]江陰東興繆氏本有義莊贍族,惟讀書考費尚屬不足,繆鏞、繆鎬陸續置田342畝,戶立“繆書田”,專給讀書考費。[17]嘉定朱氏企云義莊田畝分祭田、義田、學田三項,祭田收入為祭祀之用,義田收入為贍族之用,學田收入為辦學之用,各清界限,不得牽混。[18]清人鄒鳴鶴描述了其時蘇南世家興學置業景象:“人文淵藪之地,士興于學,民興于業,義田、義塾之設比比皆是。”[19]

蘇南宗族對子弟的教育支持具體表現在助學、助考和獎勵科舉等方面。在助學方面,蘇南宗族或自建書塾延師教育子弟,或為讀書子弟提供束修費用。如吳縣彭氏設有莊塾,訂師不論同姓異姓,務在品學俱優,月修六千文。入塾子弟居近者早去暮歸,路遠者住塾。[20]咸豐兵燹后,大阜潘氏對宗族教育事業進行重新規劃和變革,基于無力讀書子弟歷年雖有貼費,未見實效,義莊決定“分別鼓勵,以廣裁成”。同治七年十二月制訂的《松鱗莊增定規條》中規定:嗣后初識字讀四子書每節貼修金一千文,能誦經書每節一千五百文,開筆作文至二十四歲為限,每節二千文,由各支總查明,令擇師附學。[21]

為檢測子弟的讀書狀況,并加以監督激勵,科舉望族每年會在祠堂或義莊里定期舉行月課,優者獎給花紅,劣者受到斥責,甚至會被取消受助資格。吳縣彭氏四仲月朔,支總帶領學徒赴莊查課,義莊供飯,對書能熟背、文理清順、字畫端正者獎紙筆錢,學業荒廢及無故不到者減停貼費。[20]與之相似,每仲月朔,大阜潘氏各支總帶領本支學徒到莊分別試以背誦、寫字、作文,優者加獎。如實系可造就者,再酌加修金,“期得日新之益”。其遠在鄉塾者,支總以時督查,不限何月朔望,每年兩次到莊查課候獎。[21]即便這樣,潘氏還是覺得“按季一查尚嫌疏曠”,自光緒十一年起,改為每月朔日莊中分別查課,竟日為度,并登記課程冊,供饌一切由莊備辦。凡屆課期不得托故不到,不得遲到先行。若曠課三期,暫扣修費,四期不到即停給,質性愚鈍者令其改業,毋任因循。[22]

在大小試年分,科第大族往往舉辦文會活動,開展實戰性的應試模考。如彭氏于莊中每月舉行文會,先期司事邀訂,辰集酉散,莊中設四書五經、詩韻各一部,備中飯、早晚點心,窮日之力,一文一詩,不準給燭夾帶,耆宿出題,閱課定甲乙,首列贈花紅。[20]大阜潘氏原來也是在大小試年分每月舉會文課,為強化訓練造就人才計,自同治庚午為始,莊中會課改為每年每月舉行。此外,從光緒丁丑開始,潘氏還延請名師到莊授課,除正月、十二月停課外,每月三期,講貫竟日,凡愿從學者按期來莊請業,供饌一切由莊備辦,“共資斅學之功,冀得觀摩之益”[22]。

參加科舉考試的子弟是宗族的希望所在,蘇南義莊宗族對其資助力度頗大,所謂應試者有助、中式者有賀,且不分貧富。如大阜潘氏子弟應試資助的標準:子姓應試縣府試各給錢一千文,院試二千文,入泮四千文,歲科試二千文,補廩四千文,鄉試十千文,中式十千文,會試三十千文,中式二十千文,不分有力無力。[23]吳縣彭氏的氣魄更大,子弟參加縣府試正場助五百文,每覆一次及考性理三百文,生童歲科試正場及經古覆試與縣府試同,入泮賀四千文;鄉試助十千文,中式賀十千文,解元倍賀;會試助三十千文,中式賀二十千文,會元倍賀,狀頭兩倍賀,榜眼、探花、傳臚倍賀。赴試北闈者倍送,留京應試者鄉、會俱減半,五貢視鄉舉十之六,不論貧富一概致送。[20]

綜上可見,明清時期蘇南望族視子弟讀書為宗族最高事業,在思想上高度重視,經濟上予以有力支持,組織上進行精心安排,加之科舉文化資源積淀深厚,成為科舉人才的輸出重鎮也是情理之中的事情。

二、新式高等教育的投入

科舉廢止后,讀書入仕的直接通道中斷,但接受新式高等教育仍是個人和宗族地位上升的基本途徑,如川沙《同本堂義莊章程》中明確表示:“欲謀宗族之昌大,急以養成高等人才。”[24]18有學者研究表明,地處開放最前沿的近代上海,因工商業發達,相較農業社會,生存競爭日趨激烈,需要更多有一定文化素養的勞動者,教育對個人生計的重要性愈加凸顯。在此背景下,義莊宗族普遍出現教重于養的傾向,強調培養族人的自養能力。[25]其實不僅上海地區這樣,蘇南其他地區也是如此。面對社會的急劇轉型,世家大族只有跟上時代的步伐,對原有的宗族教育體制進行自我調適,才能實現宗族的可持續發展。因此,其世代相襲的重教情懷不會改變,鼓勵并支持子孫攀登教育金字塔頂端的目標也不會改變。

清末民初,蘇南世家大族為了在高等教育上搶得先機,繼續保持宗族發展的內在動力,宗族共同體投入了大量的教育經費,并根據學制的變化,制定了相應的資助措施。科舉停廢,大阜潘氏于光緒三十二年即對舊規進行變通,參照科舉助費的等級對子弟應考官立學堂、京師大學堂、出洋留學分別資助[26],顯示出科舉望族的政治敏銳性及其一貫的重教風范。當然,不同宗族基于公產的多寡,資助子弟讀書經費多少不一。總體而言,有信心和魄力資助子弟接受高等教育的宗族,基本上是世家舊族,經濟實力均不弱,資助力度都不小。就資助形式而言,多數宗族采取按年發給學費的方法開展資助。如嘉定練西黃氏子弟入高等專門學校者,義莊歲給學費補助金銀二十元。[27]上海法華鎮王氏義莊對考入大學子弟年給一百元補貼。[28]6川沙同本堂義莊對“族人在本國大學及專門學校肄業者,每年資助銀二百元”[24]18。常熟張氏孝友義莊對讀大學子弟每年補助銀二百五十元,莊裔加給補助金二成。[29]無錫蔡氏凡孝友公后子女入大學者,義莊年給補助費四十元。[30]也有些宗族采取畢業時贈給獎銀的辦法,鼓勵和支持子弟接受高等教育。如吳江凌氏子弟“凡高等學校畢業者獎給三十元,大學四十元”[31]。丹徒倪氏族中子弟“大學畢業給獎一百二十元”[32]。暨陽蔣湖張氏的資助措施與眾不同,對族中伯六公祭祀輪流之子孫有高小和中等學校肄業者按學年津貼學費,對肄業于高等學校者則給予學產股份,其中高等學校畢業者準得學產兩股,京師大學畢業者準得三股,外洋畢業者準得四股,絕對則一人全收,相對則照章均分,至出仕免受。[33]

近代高等學校分為專科、大學、研究院三個層級,一般宗族在資助方面區別對待,資助力度從小到大;同時,對就讀國內高校和留學國外區別對待,對東洋留學和西洋留學也有所區分。如吳江龐氏子弟大學畢業,義莊分別等級給予花紅,大學校給錢二十千文,外洋專門以上學校畢業照大學加半給獎。[34]大阜潘氏子弟應考外郡外省中學以上之官立學堂,外郡給錢六千文,外省給錢十千文;由義莊咨送京師大學堂給錢二十千文;咨送出洋游學,其中東洋給錢三十千文,西洋給錢四十千文。畢業考試按取給出身予以相應獎勵,如給優拔照五貢給錢六千文,給舉人照鄉試中式給錢十千文,給進士照會試中式給錢二十千文。[26]1926年12月,大阜潘氏又就畢業獎勵一項作出新的規定,即“專門及大學畢業者獎銀六圓,得學士位者八圓,碩士位者十圓,博士位者十二圓”[35],強調學位級別不同,獎勵有別,鼓勵上進。宜興美樨宗氏分別以助學、助考、畢業獎勵三種形式對攻讀高等教育子弟進行分級資助,其在公私立專科學校肄業者年給助學費銀十二元,在公私立大學肄業者年給助學費銀十四元,在研究院或留學國外大學肄業者年給助學費銀十六元;在公私立高級中學畢業投考專科學校或大學者給考費銀三元,在公私立專科學校或大學畢業投考研究院或應留學外國考試者給考費銀四元;在公私立專科學校畢業者給獎勵金銀十元,在公私立大學畢業者給獎勵金銀十二元,留學國外大學或研究院畢業者給獎勵金銀十六元。[36]

宗族為子弟提供學習經費資助,為收到實效,也會制定相應的監管措施。無錫蔡氏義莊的補助費于年、暑假后學期開始時分兩期支給,大學生須提示學校證明書,必須及格升級方得領取,如總平均不滿六十分,或本學期所選各課程有四分之一不及格者,均停止補助。連續兩年不進級者,永遠停止。留學外國者,每學年一次支給,于額定年限內責其報告學業,并以所入大學或專門學校規定的畢業年數為準,及期末畢業者停止,因病延遲有據者展期一年。[30]有些宗族還要求接受高等教育或留學海外的子弟必須按期畢業乃至取得學位作為資助資格。如宜興美樨宗氏助學獎學經費年分兩期發給,第一次夏歷正月十五日,第二次夏歷七月初一日,均在公祠審核成績報告單及畢業證書后發給,如成績不及格者扣發各費。[36]大阜潘氏要求獲得學士、碩士和博士學位者“當將證書送驗發還”[35]。

三、早期接受高等教育的主力軍

高校入學機會在各階層之間的占比是不均衡的,近代尤其如此。據1933年的調查數據顯示:“國內39所大學的學生,多數出身中等以上家庭,其中被視為貴族學校的燕京和清華大學,尤其顯著。”[37]在那個時代,對一般家庭而言,能夠接受中小學教育已是奢求,接受高等教育更是不可企及的事情。但對于曾經的蘇南科舉望族而言,深厚的家學淵源和文化底蘊,一貫的重教家風,宗族經濟的強力支持,再加上廣泛的人脈及社會資源,他們仍是科舉廢止后享受高等教育資源的主要階層,其子弟則成為彼時接受高等教育的主力軍。如江陰郁氏蔚為大族,“文章道德冠冕一鄉”[38],民國時期該族取得專科以上學歷者有12人之多,分別為國立復旦大學2人、國立中央大學1人、國立暨南大學1人、國立同濟大學1人、國立南開大學1人、國立交通大學1人、金陵大學1人、國立上海商學院1人、無錫國學專修館1人、上海同德醫學院1人、上海吳淞商船學校1人。[38]寶山羅陽支朱氏明季從昆山遷居嘉定,雍正三年析籍寶山羅陽,清時亦為簪纓之族。據民國甲戌(1934年)所修《羅陽朱氏家譜》記載,該支族人高等學校畢業的有8人,其中上海理化專修科畢業1人,上海文治大學畢業1人,北平清華大學畢業1人,國立同濟大學醫科畢業1人,交通大學畢業2人(其中1人取得碩士學位),日本明治大學法科畢業1人,法國巴黎法科大學畢業1人。[39]宜興美樨宗氏代有名德,與周、盧合為當地三大望族。據宗氏家乘所載,民國時期該族軍警學校畢業肄業者15人,其他專科學校畢業肄業者9人,大學畢業肄業者19人,獲得研究生學歷者2人。[40]常州伍氏自明代萬歷間由松遷常,歷世十數代,詩禮相承。據1929年所修宗譜記錄,該族高校畢業子弟有17人之多,其中有5人留學海外,3人獲得博士學位。[41]

為更好地說明蘇南義莊宗族尤其是科舉望族在新式高等教育中的優勢地位,茲以蘇州彭氏、大阜潘氏和常州惲氏、唐氏、吳氏為例,進一步予以揭示。

蘇州彭氏在科舉的窠臼里雖然浸潤歷久,但實現近代轉身也快,反映了文化型家族吸納新知的能力。[3]109自停科考后,彭氏順應時勢,改莊塾為私立兩等學校,本族子弟一概免費。基于“國體時局的改革”,為培植子弟及獎勵求學起見,彭氏議定自庚申年(1920年)為始,子弟入國民學校及蒙養院者義莊每年給學費銀六元,入高等小學者給十二元,入中等學校者給二十四元,入高級中學或專門預科者每年給三十六元,入大學或專門本科及至日本留學者每年給六十元,歐美加倍。每年分上下兩學期憑所在學校收條支給,無論貧富。[42]這種與時俱進的教育理念和切實的經濟資助,使得該族在高等教育方面取得了豐碩成果,至1922年,該族共有15人取得高等學歷。

蘇州大阜潘氏的教育轉型可謂及時,“自奉朝旨罷黜科舉振興學堂”,潘氏即就莊屋西絡添葺齋舍設立高初兩等小學堂,專課本族子姓,凡年在七歲以上十六歲以下均許來學請業。若學有長進,除按級升轉外,俟后畢業升送。并對舊有考費試而獲獎勵之費酌量變通,應考中學以上官立學堂、咨送京師大學堂、出洋游學均照科舉時代助考獎優進行。[26]這種對時代教育發展的認知及激勵措施,使得潘氏在接下來的新式高等教育中繼續嶄露頭角。截至1926年,在短短20年里,潘氏共有39人接受過國內外高等教育,其中3人獲得美國的碩士學位。一個宗族有如此顯赫的教育業績,不得不令人贊嘆。

科舉廢止后,武進惲氏對新式教育并未駐足觀望,而是迅速接受制度變更的現實,鼓勵并資助子弟接受高等教育,并取得累累碩果。惲氏的六十九至七十三世子孫中,共有61人獲得高等學歷,其中留學國外者4人,有2人取得碩士學位,其中不乏浙江大學、南開大學、復旦大學、交通大學、南京大學、燕京大學、日本早稻田大學等著名學府畢業的高材生。[43]放到當時的全國范圍來看,一個宗族取得如此輝煌的教育業績,亦屬佼佼者。惲氏在《民國丁亥續修增定凡例》中曾云:“舊譜原有科舉一門,今則科舉久廢而為學校,本屆議增大學暨專科以上學校及高中畢業者,按照世次分別續列,以彰學績。”[44]其實,這個規定不僅是對受過高等教育子孫的嘉譽之舉,一定程度上也表露出惲氏的文化自信和自豪。

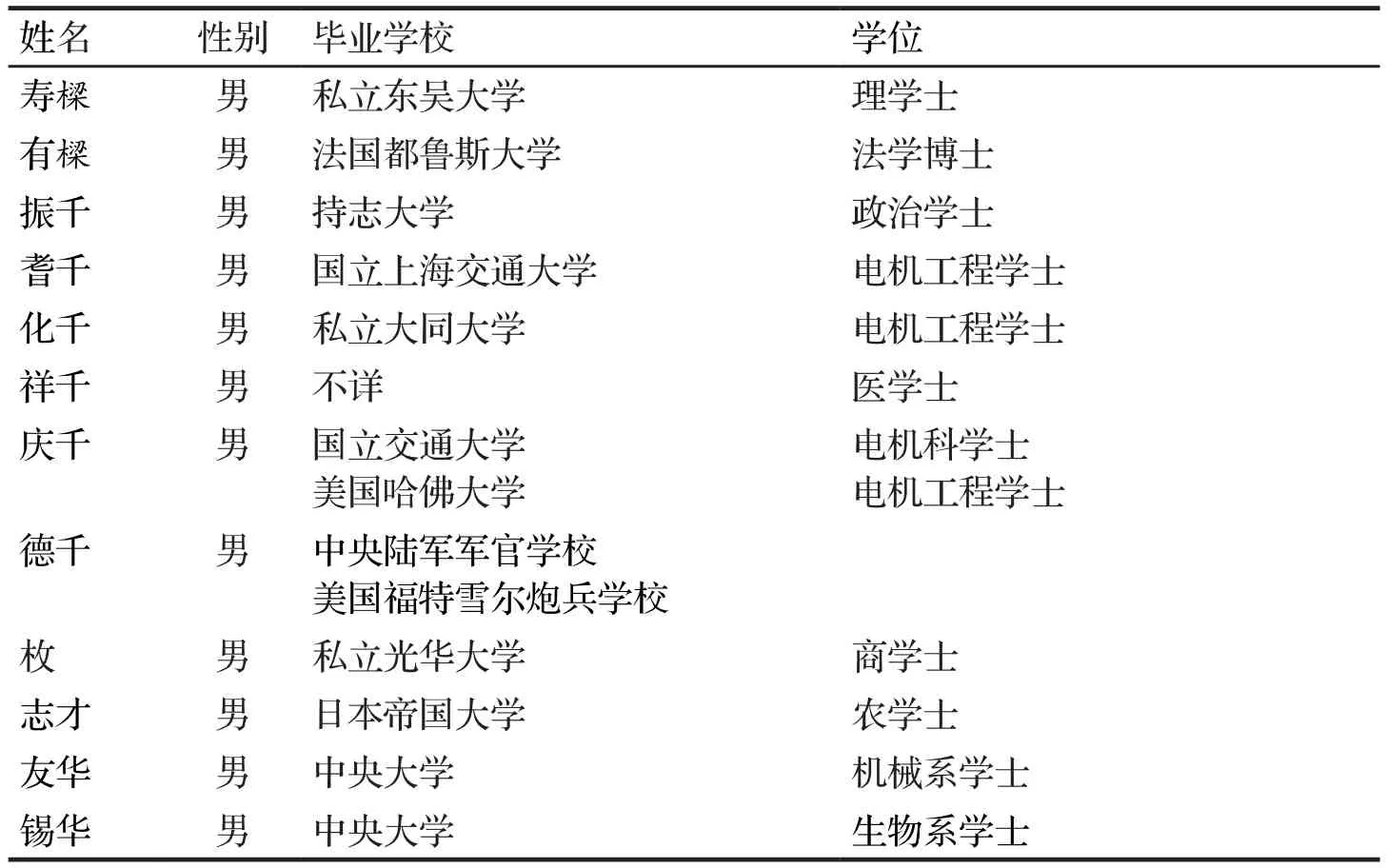

毗陵唐氏為常州名門望族,理學世家。明清兩代簪纓盈門,尤以明代最為顯赫,其中唐復為建文庚辰進士,開唐氏明代進士之先河,世良為宣德癸丑進士,欽為宏治丙辰進士,貴為宏治庚戌會魁,順之為嘉靖己丑會元、傳臚,一麐為嘉靖乙丑會魁,鶴徵為隆慶辛未進士,傚純為萬歷己丑進士,際明為萬歷丙戌會魁。其中,對后世影響最大的當屬唐順之(1507—1560),學者稱其“荊川先生”,是常州學派的淵源之一,對東林學風產生過深遠影響。唐氏人才輩出,除了家學淵源外,宗族的重教措施也十分到位,順之子凝捐田三百畝捐金六百,置立義莊,并設義學,贍貧訓族。到了民國時期,唐氏遷錫一支逐漸向工商家族轉變,所建義莊號稱“仁莊”,“老弱殘廢偏于養,少壯孤寒重于教,學校工廠量力建設”。對高小以上畢業者予以獎勵,其中大學畢業者賀銀十六元,留學外洋大學畢業者賀銀二十四元,得博士學位者賀銀三十二元。對問苑公之后,仁莊“歲給學、宿、書籍、舟車等費銀”,其中大學三百六十元,中學一百二十元,小學四十元。[45]可謂資助豐厚,足以使入學子弟安心讀書,不為費用發愁。正是具備上述諸多優勢,民國時期唐氏子弟在高等教育方面取得了井噴式的發展(詳見表1)。

續表1

上述唐氏子弟受過高等教育共35人,其中2人在宣統年間獎給舉人,1人為宣統己酉法政科舉人,1人為宣統庚戌測量科舉人,從其專業來看,這2人應該是先受到新式高等教育,然后考取出身。其余33人中,有2人畢業于北京大學,1人畢業于清華大學,1人畢業于復旦大學,1人畢業于美國哈佛大學,1人畢業于美國麻省理工學院,學校層級之高令人驚嘆。此外,獲得碩士學位者3人,獲得博士學位者4人。一個宗族在40多年里取得如此輝煌的教育業績,用偶然性來解釋恐怕難以令人信服。

常州薛墅吳氏本為江南望族,元季吳氏諱伯齡者為避亂自義興徙薛墅,后裔業耕者成殷阜,肄讀者列膠庠,麟角鳳毛,接衽方起。[46]從第十一世到第十七世“七世科甲”,其中第十二世龍應和第十三世祖修為“父子翰林”,第十一世馮栻和第十二世龍應則為“叔姪同時翰林”,第十一世玉耑、第十二世龍應、第十三世祖修則為“三世進士”,第十五世頡鴻與第十六世煒乃“叔姪同榜進士”,僅清代中進士的就有10人,其他舉貢生監200多人,可謂科舉巨族。[47]科舉廢止后,在新式高等教育方面,該族依然保持強勁勢頭,據1933年所修宗譜所載,第17世至19世子女中就有受過高等教育39人之多。鉛筆大王吳羹梅、經濟學家吳敬璉等知名人士即出自該族。

不僅在國內高等教育方面,科舉望族捷足先登,在西學東漸的影響下,這些宗族還積極資助俊秀子弟出國留學,學習新知,報效國家。嘉定企云義莊對族中男女有志入高等學校或出洋游學而力不足者酌助學費。[18]5嘉定陳氏鼓勵子孫出洋留學,貧乏者可向義莊借支學費,完成其志愿。[48]嘉定練西黃氏子弟游學日本及歐美者,宗祠歲給學費補助金銀四十元。[27]基于到日本與到歐美的川資不同,多數宗族區別對待,制定不同的資助標準。無錫蔡氏孝友公后子女留學歐美大學或專門學校者,年給補助費八十元,留學日本者四十元。若已畢業本國大學再赴歐美實習研究者,出國返國各給補助費二百元,赴日本者各八十元。[30]張氏孝友義莊留學經費豐厚,東洋每年補助銀洋四百元,西洋每年補助銀五百元,莊裔加給補助金二成。[29]川沙同本堂義莊族人留學日本專門以上學校者資助三百元,“如在歐美各國留學者倍給之,至多得增至一千元”[24]18。絕大多數宗族只對本族子弟予以資助,蕩口華氏義莊不僅提供華氏子弟留學的全部費用,外姓優秀學生的留學費用,經華芬義莊莊主華繹芬的同意,也如數發給。[49]

由于蘇南世家大族經濟實力雄厚,積極資助子弟留學,其子弟自然也是近代蘇南留學生隊伍中的主力軍。如武進惲氏有2名子弟留學日本、2名子弟留學美國[43];吳縣彭氏僅在清末就有6人留學日本[50];大阜潘氏自1909年至1926年間,共有11名子弟留學日、英、美三國[51]。常州伍氏在1929年前有5名子弟留學比利時、美國、日本等國,其中獲得博士學位者3人。[41]民國初年,毗陵莊氏的莊浩、莊鳳應、莊先識、莊承綬先后留學日本,莊文亞、莊啟、莊堅先后留學英國、比利時等歐洲國家。[52]民國時期,毗陵唐氏有7人留學美國,留學德國、日本、法國各1人。[53]無錫梁溪榮氏以工商起家,更為重視子女留學教育,榮德生曾提及其家“有七兒九女及二房兩孫在美,外孫中則五女所生美生、三女所生能倫亦均赴美留學”[54]。

四、重理輕文的教育旨趣

傳統宗族教育以科舉為最高追求目標,具有明顯的重文輕理旨趣。廢除科舉后,順應時代潮流和社會發展需求,近代蘇南宗族子弟在選擇專業時,逐漸背離舊途,顯示出鮮明的重理工傾向。如嘉定練西黃氏對接受高等教育子弟的學費補助范圍,“以習實業之一科及醫科者為限”[27]。吳縣彭氏這個在光緒四年《莊規》里還寫著“解元倍賀”“會元倍賀”“狀頭兩倍賀”“榜眼、探花、傳臚倍賀”氣魄宏大的宗族,廢科舉后,則已側重于培養子弟學習并從事理工農醫類專業了。其在《續纂莊規》中明確規定:“其自中等以上學習理、工、農、醫等科者增給實習費。”[42]在彭氏第十七至十九世子孫獲得高等教育的15人中,除1人專業不詳之外,其余工科3人,師范教育3人,法律專業2人,警校畢業2人,商科1人,理科1人,農科1人,醫藥科1人,清晰地體現了宗族教育的發展思路。[50]

滄海桑田,清末民初吳縣彭氏宗族教育的轉向,實質上是當時整個蘇南望族教育及社會發展變遷的縮影,其他望族也大致如此。在毗陵唐氏受過高等教育的35位子弟中,學習工科11人,理科7人,商科4人,文學4人,法學3人,醫科2人,農學2人,政治1人。[53]在常州惲氏獲得高等學歷的61人中,除11人所學專業記述不詳外,畢業于商科9人,法律科7人,工科6人,師范專業6人,軍事專業5人,農學3人,理科2人,醫學2人,文學專業2人,外語專業1人。而在專業不詳的11人中,畢業于國立交通大學4人、北平鐵路大學2人及中央航空學校1人,單就這些學校專業傾向看,所學專業屬于工科的可能性較大。[43]而蘇州大阜潘氏在1926年前接受高等教育的38名子弟中,除去專業記述不詳的9人外,學習理工實業科者達10人,法學專業8人,軍事專業4人,經濟商科3人,師范教育3人,農學1人,純粹學習文科者僅1人。[51]據1947年所修無錫《強氏宗譜》所載:該族共有8子弟取得高等學歷,其中畢業于黃埔陸軍軍官學校1人,畢業于交通大學2人(1人為工學院學士,1人為鐵道管理科學士),圣約翰大學理學士1人,復旦大學經濟學士2人,南京臨時大學農學士1人,江蘇省立醫政學院1人[55],竟無1人學文史專業。可見,國家政策指向及社會需求是任何時代學子們專業選擇的強力指針。

同樣,留學海外者更是以應用性學科為選擇方向。如常州伍氏1929年前的5名留學子弟中,德和比京大學鐵路工程科畢業(博士),德恭美國芝加哥大學畢業(法學博士);貽端丈夫鴻開美國康奈爾大學土木工程科畢業(博士),貽瑞日本明治大學法科畢業,貽芳日本帝國大學醫科畢業。[41]蘇州《莫厘王氏家譜》中的“科第”一覽記述了3名游學子弟的情形,其中:王季點光緒三十二年游學畢業考試優等獎給工科舉人,王頌賢宣統元年游學畢業考試優等獎給工科舉人,王楨宣統二年游學畢業考試最優等獎給醫科進士。[56]這些宗族子弟的游學經歷,在某種程度上似乎也可印證世家大族在社會轉型期對時代發展有著清醒的認識和把握。

19世紀末20世紀初,救亡圖存是每一位有志中華兒女應有的責任擔當,而“救國以實業、教育為先”已成為時代最強音。如上海嘉定陳氏所云:“使家無盲丁,即國無盲人,家興及國強。”[48]蘇南地區是近代中國經濟文化發展的中心,早在清末就有使用機器生產的近代企業百余個。到了民國,蘇南已成為全國紡織、輕工機械等工業基地,擁有上千家近代化企業,同時近代金融、通訊業也從這里發軔。[57]而社會經濟結構的變遷也需要大量的科技、管理、教育類人才。因此,蘇南宗族鼓勵并支持子弟選讀理、工、商、法、農、醫、師范等應用性學科,則為必然之勢。昔日的科舉巨族已經快速融入到實業與科技立家的時代潮流,蘇南地區涌現出了無錫榮氏、唐氏、楊氏及武進盛氏等一批民族資本的巨擘。此外,動蕩的歲月也讓更多的蘇南子弟投考軍事院校,從軍報國,逐步打破傳統“重文輕武”的地域社會風尚。可見,蘇南望族教育價值取向的變化,深刻地映射出民初的蘇南乃至整個社會發展變遷的趨勢。

五、結語

科舉廢除后,蘇南望族積極支持子弟接受高等教育,使其成為高等教育的主力軍。概括而言主要有以下四個方面原因:一是世家大族重教觀念使然。望族的構成主要包括經濟、政治、文化、人口等方面基本要素,而在傳統蘇南社會,真正的望族必然是文化型望族,他們以科舉為依托,構筑了一條從科舉(文化)到政治(仕宦)再到經濟(商業)的良性發展路徑和模式。因此,無論社會怎樣變遷,重教之志不變乃是蘇南望族的基本風范。二是世家大族本身具有文化和政治優勢,社會資源豐富,視野較一般宗族開闊,能夠廓清形勢,堅定地追隨時代步伐。科舉廢止次年,眾多世代簪纓的蘇南望族即重新制定了宗族教育方案,謀劃宗族發展路徑,以適應重大制度變革后的宗族發展需要。三是世家大族公產經濟實力雄厚,能夠為子弟接受高等教育提供有力支持。清末民初是祠堂、義莊發展的鼎盛時期,而蘇南地區是義莊發展的核心區域,義莊基本功能之一即是興辦教育。如吳江施氏所言:“夫興學育才今日之亟務”“今茲(義莊)規條大端于子姓求學至為注重”。[58]科舉廢止后,義莊快速調整興教措施,創辦新式學堂,資助子弟接受高等教育,賦予教育興族新的時代內涵。四是教育救國等思潮的影響。甲午中日戰爭后,西方列強掀起瓜分中國的狂潮,中華民族處在亡國滅種的邊緣,救亡圖存已成為時代的主題。蘇南宗族的有識之士秉報國之志,倡導并支持子弟報考新式高等院校,或出洋留學汲取新知,踐行實業救國、教育救國、工業救國等理念,成為新式高等教育的主力軍和主要獲益者。