“互聯網+”基于工程教育專業認證的模電教學改革探索與實踐

石藍

【摘要】? ? 基于工程教育專業認證的理念,在“互聯網+”的背景下“以學生為中心、以成果為導向、持續改進”,對模擬電子技術課程的教學內容、教學模式和教學考核方式進行了改革,激發了學生的學習興趣,提高了學生的參與度和積極性,增強了學生的過程實踐能力。

【關鍵詞】? ? 專業認證? ? 項目化? ? “互聯網+”? ? 分組合作? ? 教學評價

引言:

《模擬電子技術應用》是本校微電子學院電子與科學技術專業一門專業基礎課,系統講述模擬電子技術的基礎知識、基本分析方法以及有關參數的計算方法。課程在全面介紹模擬電子技術的基礎上,側重于各種單元電路工作原理的分析及電路有關參數的計算。通過本課程的學習,使學生能掌握模擬電路的基本分析方法和計算方法,為后續專業課程的學習以及有較強工程實踐能力的高級應用型人才的培養打下堅實基礎。

在教學中,基于工程教育專業認證的核心理念(以學生為中心,以成果為導向,進行持續改進)[1-4],對課程的教學內容、教學模式和教學考核方式等方面進行了改革[5-6]。

一、教學內容的改革

模電課程主要內容包括了常用半導體器件、基本放大電路、集成運算放大電路、信號的運算和處理電路、波形的發生和轉換電路、功率放大電路、直流電源等。以學生為中心,緊緊圍繞學生的發展需求,聚焦學生的能力培養,依托傳統模電教材,把課程內容分成六個項目展開教學。每個項目依托一個實際可行的電路,對電路進行解剖提取出單元電路和核心元器件,結合仿真對器件特性和單元電路原理開展理論教學,并通過實驗進行驗證測試,最后對整個電路進行原理分析和功能測試,完成測試報告。

本課程以工程實踐能力培養為主線,理論與實踐并重,將理論知識和實踐操作相結合,有利于啟發引導,激發學習積極性,加強了工程實踐能力的培養。如表1所示為直流穩壓電源項目的教學內容安排。

二、教學模式的改革

2.1“互聯網+”課堂

在信息技術快速發展的時代,充分利用互聯網的快捷便利,基于網絡、QQ、微信、學習通APP,整合網絡資源、課程資源,打破原有教學模式,以學生為中心,從被迫滿堂灌輸理論推導分析中走出來,側重學生能力的培養,教、學、思、做合一,突破課堂、課時的限制,走向開放式、對話式的教學,課內課外、線上線下有效結合。

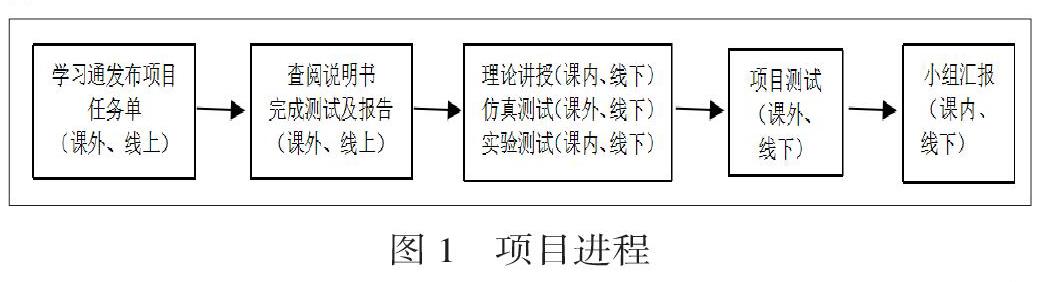

每個項目開始后,學生在學習通接收項目任務單,根據項目電路原理圖找出核心器件,自主上網查詢器件產品說明書,了解基本特性。根據說明書測試條件,利用multisim虛擬仿真軟件完成對器件特性測試,完成器件測試報告并登錄學習通上傳。在該環節,教師通過QQ班群或微信群提醒學生接收任務單,并通過QQ或微信或學習通討論區指導學生查找資料、閱讀說明書和測試電路的設計、仿真,學生也可以通過學習通在線課程中的相關微課資源學習如何完成任務。

課內,教師通過學習通發布隨堂練習,檢測學生課前完成情況。通過課前預習及練習情況匯總數據調整本次課的教學難點。課內,綜合應用各種信息化手段和教學方法,完成理論講授部分。下課前,通過學習通完成隨堂測試以便了解學生知識掌握情況。課后,學生完成課后作業,上傳至學習通平臺。

由于課時的限制,在課內是不可能完成理論講授、仿真和實驗測試的教學任務的,所以需要把課堂拓展至課外。課內主要是完成理論講授、實驗測試指導、小組討論的組織、小組匯報點評等。在課外主要是完成各項作業,理論分析計算、仿真測試、實驗測試、項目電路焊接及測試等作業。理論分析計算需要寫在作業本上,一般獨立完成,檢測學生理論知識掌握情況。仿真測試一般在學生個人PC機上完成,教師在課程開始前會下發軟件安裝程序、安裝指南及簡單使用說明,多數同學在前導課程《電路分析》學習時應該已經安裝軟件。教師學期初下發仿真實驗任務書,在學期內課程結束前需要完成并提交仿真測試報告。因為是課外完成,難以實時掌握情況,所以在一個項目完成后,利用輔導課時間,隨機抽取一個小組講解某一個仿真測試數據的分析及收獲體會,教師提問點評后繼續抽取下一個小組講解。通過這種隨機方式檢測學生仿真完成情況,避免出現大量應付交差的情況。理論和仿真作業在完成困難時可以求助其他同學或連線老師實時答疑。實驗測試一般在課內完成,有未完成的可以申請去實驗室。項目電路焊接及功能測試以小組為單位進行,所費時間較長,安排在課外完成,教師需現場巡回指導解決問題。

在項目結束時,在課內安排小組匯報。各小組需準備匯報PPT,包含電路焊接、原理測試、功能測試和收獲體會四個部分,各環節需要有清晰的照片。各小組匯報后,需回答教師及學生的提問。

2.2分組合作

以學生為中心,走出關注部分學生的誤區,重視全體學生的成長,因材施教,分組合作,讓每個學生都能收獲成功。在實施中,將全班學生合理搭配,分成學習小組,每組4到5人。課前,各小組接受任務,學習、研究資料,完成課前任務,并將作業提交至學習通平臺。實踐部分,各小組合作完成仿真或實驗,分析數據,獨立完成報告。理論部分,各小組進行討論分析完成理論知識的學習和積累。課后,組內、組間相互討論獨立完成理論作業或報告。教師以學生學習小組為重要的教學組織手段,通過指導小組成員展開合作,形成互幫互助的學習模式,發揮群體的積極功能,提高學生的學習動力和能力,達到完成特定的教學任務的目的。

三、教學考核的改革

課程實施中建立了全過程、全方位的評價機制,對每個項目進行過程性的考核。

以單個項目為例,成績由隨堂練習(占項目成績的10%)、理論作業(占項目成績的40%)、仿真測試(占項目成績的20%)、實驗測試(占項目成績的20%)和項目匯報(占項目成績的10%)五個部分組成。理論實踐并重,各占項目成績的50%。每個部分既有專業能力的考核(占項目成績的60%),也有非專業能力的考核(占項目成績的40%)。

隨堂練習由教師通過學習通習題庫組題,系統打分。

理論作業部分主要按照完成進度、概念清晰程度、正確性和結論有效性評分。該項由教師評分。

仿真測試按照完成度、原理掌握、測試正確性和數據分析有效性評分。

實驗測試按照實驗目的和原理的熟悉程度、實驗操作技能和實驗報告完成情況評分。

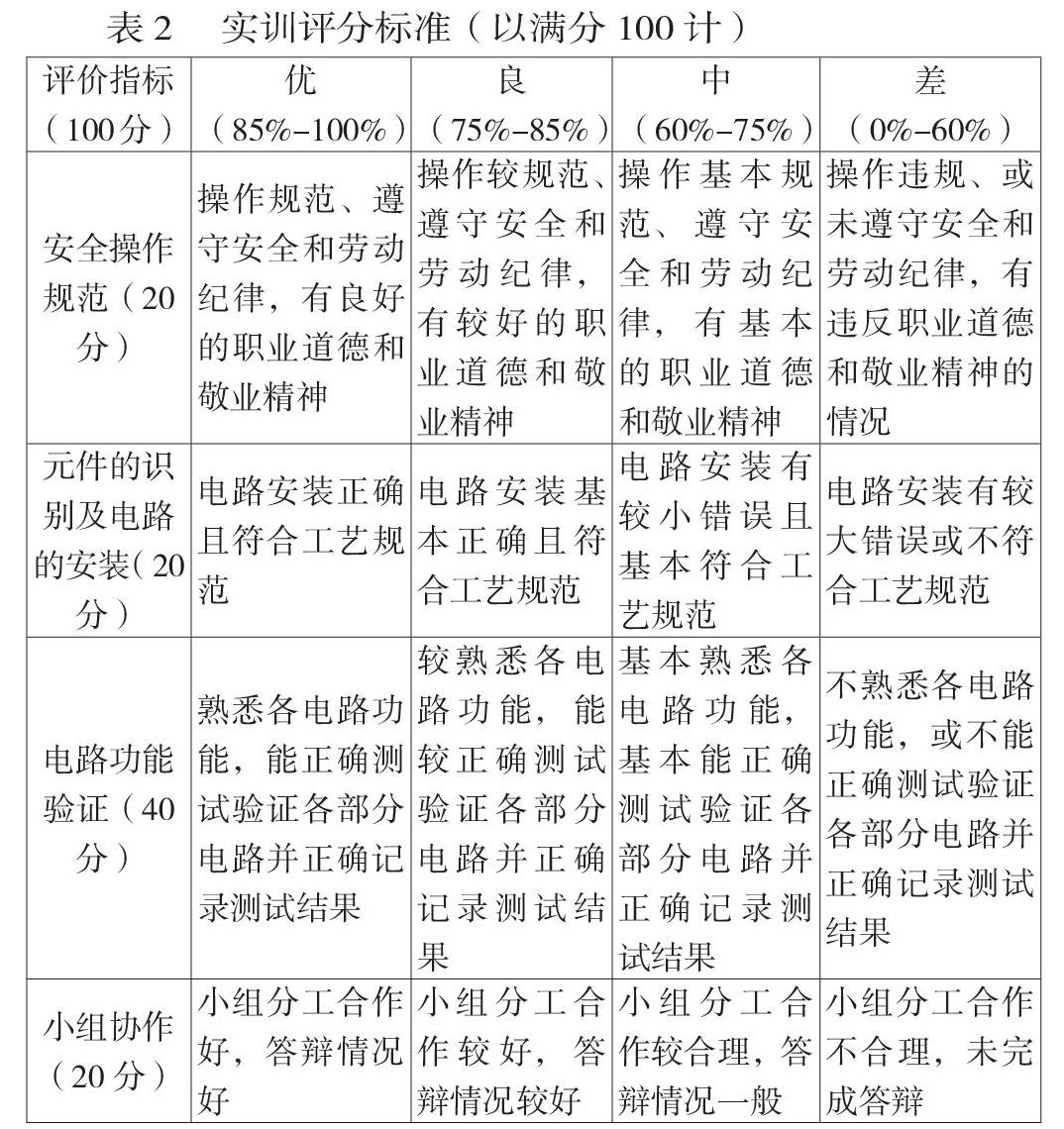

實訓項目按照下表進行評分。過程中如出現評價為差的要及時指出并指導學生改正后繼續完成任務。

除了隨堂練習和理論作業,其他部分評價有三方組成,教師(評價全體學生,權重40%)、小組(他評,權重30%)和個人(自評,權重30%),每一方按照評價標準對學生活動進行評價。評價完成后可生成雷達圖和項目總分發布給學生。基于單個項目評分,可以比較教師、小組評價和自評不同,找出忽視或過高之處,在之后項目中加以重視。可以比較綜合得分高低,對于表現優秀的學生,教師提出更高的要求;對于得分較低的或有薄弱部分的,教師要有針對性的提出建議和有效措施。基于前后項目,可以比較某一評價指標得分的變化,比較進步與否,教師需繼續提出建議和有效措施,幫助學生順利完成學習任務。

四、結束語

基于工程教育專業認證的理念,“以學生為中心、以成果為導向、持續改進”,模擬電子技術的教學改革,對課程內容進行了新的構建,提出了基于互聯網的線上線下、課內課外相結合以及小組協作的教學模式,打破了固有模式,并且對學生的學習進行全過程全方位的追蹤考核,大大提高了學生的參與度和積極性。

參? 考? 文? 獻

[1]吳啟迪.我國工程教育的改革與發展[J].中國高等教育評估,2007(4):3-7

[2] 陳利華等. 基于《華盛頓協議》的高等工程教育的探索與實踐[J]. 北京: 中國大學教學,2017( 10) : 50-54.

[3]劉曉峰,杜健. 我國高等工程教育質量評價制度研究[J]. 哈爾濱: 黑龍江高教研究,2017( 2) : 57-61

[4]王銘,黃瑤,黃珊.新時代我國工程教育認證存在的問題與對策[J].教育理論 與實踐,2019.35(15):3-5.

[5]鄧天平,張林. “模擬電子技術”教學改革探索與實踐[J].南 京: 電氣電子教學學報,2017( 12) : 38-40.

[6]王波,王美玲,劉偉,金英. “模擬電子技術基礎”課程改革的探索. 南京: 電氣電子教學學報,2017( 12) : 34-37.