色季拉山林線典型植被有機碳垂直分布特征

王君惠 喻武

摘 要 探究色季拉山典型植被對土壤有機碳垂直分布的影響,為氣候變暖下碳循環機制分析奠定基礎。對色季拉山高山林線附近北坡杜鵑、急尖長苞冷杉、急尖長苞冷杉×杜鵑混交林和南坡杜鵑、方枝柏×杜鵑混交林、方枝柏SOC含量與土壤SOCD進行探討,結果表明:色季拉山高山林線南、北坡土壤SOC含量與SOCD隨土壤深度增加而極顯著或顯著減小,且其SOC和SOCD分布均具有“表聚效應”;混交林SOC、SOCD均大于純林;土壤深度與SOC總含量和SOCD均存在極顯著負相關關系(P<0.01)。

關鍵詞 高山林線;土壤有機碳;有機碳密度;氣候變化

中圖分類號:S157 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2021.28.014

土壤有機碳(SOC)是反映森林土壤肥力狀況的關鍵因素,測定其含量是衡量森林生態系統環境質量的核心環節[1]。土壤有機碳庫是陸地生態系統中最大的碳庫,主要來源于腐殖質和動植物殘體[2-5]。森林土壤有機碳量占全球土壤碳量的73%,它與土壤理化性質密切相關,不僅對陸地碳庫及動態變化產生影響,也對全球碳收支平衡發揮重要作用[6],更是衡量森林環境質量的關鍵指標。高山林線是典型的生態交錯帶和分界線,對氣候變化異常敏感[7],具有明顯的“邊緣效應”,屬于當今全球氣候變化的研究熱點[8]。在氣候變化背景下,將導致林線海拔和土壤有機質分解速率發生變化[9-10],并影響SOC儲量和土壤溫室氣體排放。此外,高山林線區域冬季氣候寒冷,積雪覆蓋、土壤凍結,影響有機碳分解和其動態變化[11-15],氣候變化使枯落物和SOC分解速率發生變化,導致高山林線土壤在春季排放更多溫室氣體,進一步促進氣候變化進程[16]。

色季拉山位于西藏東南部林芝地區境內,植被帶譜完整,具有較典型的高山林線。有研究表明,世界上林線海拔最高的區域位于我國青藏高原東南部[17-18],中國科學院青藏高原綜合考察組發現并印證了林線海拔最高川西云杉林分布在4 600 m,大果圓柏分布在4 900 m[19]。而對位于林芝境內色季拉山高山林線的研究不多,且主要集中在小氣候特征[20-21]和森林群落多樣性[22]。近年來,隨著溫度升高、林窗形成等氣候變化,其林線過渡帶的部分植物物種有向上遷移的趨勢[22],這一趨勢對高山林線土壤碳收支產生影響,進而改變其SOC儲量,并可能對區域氣候進程發揮作用[23]。高山林線上侵是否改變色季拉山乃至青藏高原林線土壤有機碳庫的“源”“匯”平衡,仍需進一步研究。色季拉山小尺度土壤固碳特征的研究,可減少對青藏高原大尺度研究中的誤差,提高研究土壤碳庫的精準度,有助于探究林線隨局部環境或立地條件改變而上下波動的原因,并為后續青藏高原土壤有機碳固定速率及碳循環的研究奠定基礎。

本研究選擇色季拉山高山林線附近典型植被下的土壤為研究對象,其中以北坡:杜鵑、急尖長苞冷杉×杜鵑混交林、急尖長苞冷杉,南坡:杜鵑、方枝柏×杜鵑混交林、方枝柏群落為主,探討其土壤有機碳(SOC)和土壤有機碳密度(SOCD)特征,以期為該區氣候變化下的林線升降和碳遷移特征研究提供基礎數據。

1? 材料與方法

1.1? 研究區概況

色季拉山屬念青唐古拉山脈,是尼洋河流域與帕隆藏布江的分水嶺[13]。本研究區域位于中山大學青藏高原特色資源科學工作站(A站),具體位于318國道林芝地區八一公路段113道附近的林線地帶(29.36°N,94.35°E),海拔超過4 100 m。公路北側(陰坡)分布著以急尖長苞冷杉(Abies georgei var. smithii)為主的原始林,而南側(陽坡)則是以方枝柏(Juniperus saltuaria)為主的原始林,形成兩樹種林分的相對分布景觀。在林線過渡帶,以常綠灌木薄毛海綿杜鵑(Rhododendron aganniphum var. schizopeplum)為優勢種,廣泛分布于其中,并在林內形成2~3 m高的杜鵑矮曲林,成為亞高山森林的亞冠層;在林線之上,該物種作為優勢種密集分布,形成典型的高山常綠灌叢,植被高度在0.5~2.0 m,并呈現隨海拔增加而顯著降低的趨勢[24]。常見的伴生灌木為黃毛海綿杜鵑(Rhododendron aganniphum var. flavorufum),一些落葉灌木如山生柳(Salix oritrepha)、西南花楸(Sorbus rehderiana)、柳葉忍冬( Lonicera lanceolata)、華西忍冬(Lonicera webbiana)、峨眉薔薇(Rosa omeiensis) 、冰川茶藨子(Ribes glaciale)和高山繡線菊(Spiraea alpina)等通常分布在林緣、林窗等地。林下物種主要包括巖白菜(Bergenia pur-purascens)、掃帚巖須(Cassiope fastigiata)、毛小葉墊柳(Salix pilosomicro-phyua)、委陵菜(Potentilla spp.)和長鞭紅景天(Rhodiola fastigiata)等[24-25]。

1.2? 樣地設置

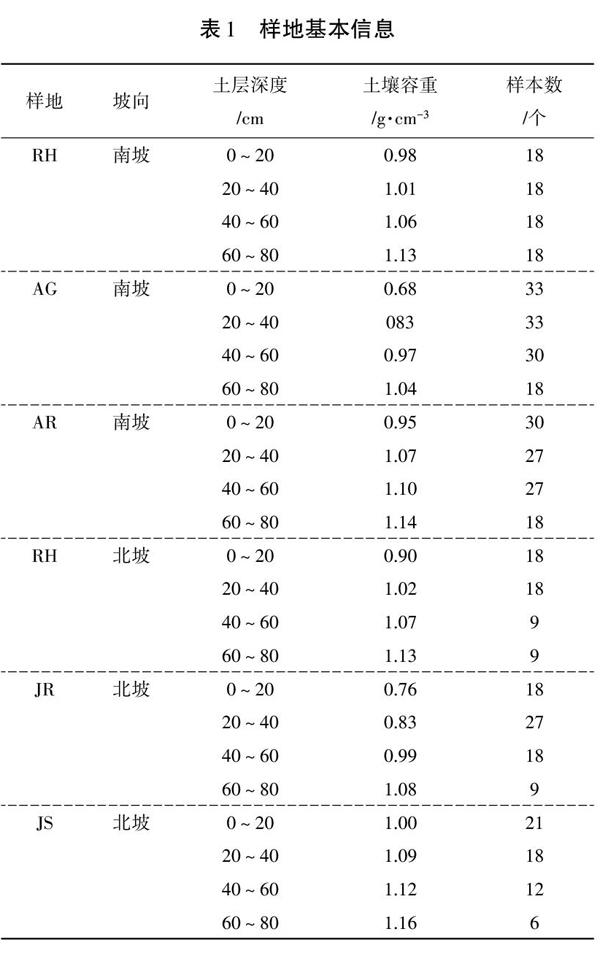

樣品采集于2020年7—9月。在北坡杜鵑(RH)、急尖長苞冷杉(AG)、急尖長苞冷杉×杜鵑混交林(AR)和南坡杜鵑、方枝柏×杜鵑混交林(JR)、方枝柏(JS)群落內,各設置3個20 m×20 m樣地,在每個樣地內采用“五點混合法”取樣,并將混合后土壤作為1個樣品。采用分層挖方法,挖取深度為0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm、60~80 cm的土壤。將采集的土樣經自然風干后,揀出草根和石塊,用四分法取適量土樣,研磨,過2 mm篩用于土壤化學性質檢測。同時,使用直徑5 cm環刀分層采集原狀土壤用于物理性質檢測,每層3個。樣地基本情況見表1。

1.3? 試驗方法

土壤有機碳含量采用重鉻酸鉀-外加熱法測定,土壤容重采用環刀法測定。

1.4? 數據處理

1.4.1? 計算公式

某土層的土壤有機碳密度計算公式:

SOCD=SOC×D×E×(1-V)/10? (1)

(1)式中,SOCD為有機碳密度;SOC為有機碳含量;D為土層厚度;E為土壤容重;V為直徑≥2 cm礫石所占百分比。

1.4.2? 數據處理

在SPSS 22.0中對不同植被類型SOC、SOCD的差異顯著性檢驗采用LSD法,并在差異顯著時進行多重比較;采用Pearson檢驗分析土壤深度與土壤有機碳含量及密度間的相關性,顯著性水平α=0.05;數據分析和繪圖采用Origin。

2? 結果與分析

2.1? 土層深度對土壤SOC含量的影響

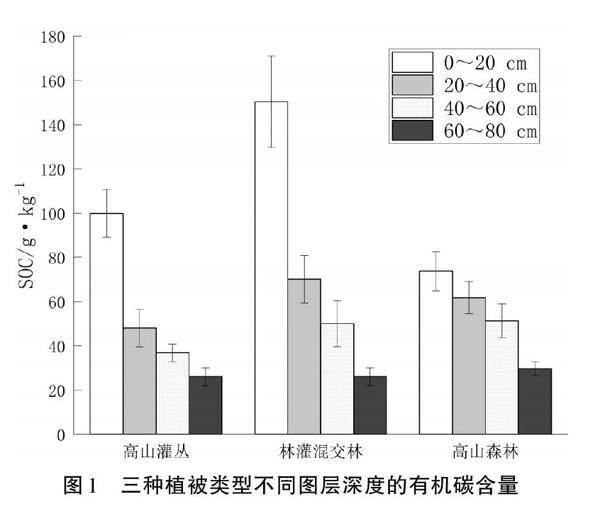

由圖1可知,不同植被SOC含量最大值出現在0~20 cm土層,并具有明顯的“表聚效應”。三種類型植被0~20、20~40、40~60、60~80 cm土壤SOC含量總和分別為324.05、179.97、138.21、81.93 g·kg-1,分別占整個剖面總和的44.75%、24.85%、19.09%、11.31%。在0~20 cm土層,SOC含量南、北坡混交林最高,高山灌叢次之,高山森林最小。不同植被土壤在20~40 cm土層SOC含量存在明顯差異。

2.2? 土層深度對土壤SOCD的影響

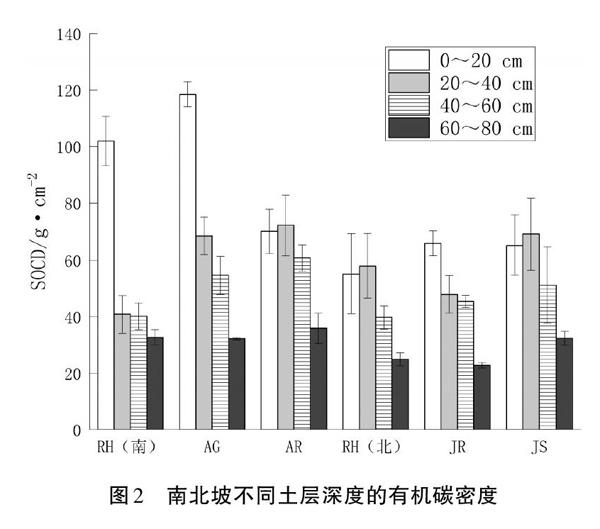

由圖2可知,南、北坡高山灌叢和混交林隨土層深度增加而減小,高山森林土壤SOCD隨著土壤深度增加出現先增加后減少的趨勢。0~20、20~40、40~60、60~80 cm土壤SOCD總和分別為476.60、356.31、291.81、180.75 g·cm-2,分別占整個剖面總和的36.51%、27.29%、22.35%、13.85%。南坡三種類型的植被土壤剖面SOCD總和為728.22 g·cm-2,各樣地分別占29.60%(RH)、37.60%%(AG)、32.80%(AR),北坡土壤SOCD總和為577.25 g·cm-2,各樣地分別占30.76%(RH)、31.52%(JR)、37.72%(JS),且有隨海拔升高而降低的趨勢,仍需進一步研究。南坡0~20 cm土層SOCD最高(AG),達118.49 g·cm-2。

2.3? 土層深度與有機碳含量、有機碳密度之間的相關性

根據測定值進行統計分析表明,SOC、SOCD與土層深度的Pearson相關系數分別為-0.823**、-0.807**,SOC與SOCD的Pearson相關系數為0.873**。即土層深度與土壤SOC、SOCD皆存在極顯著負相關關系(P<0.01),土壤SOC與SOCD呈極顯著正相關關系(P<0.01)。

3? 討論

森林土壤碳儲量對全球氣候變化產生巨大影響[26-27],研究其垂直分布特征對土壤有機碳應對氣候變化的響應有重要意義[28]。林分類型使微生物群落和分解速率不同,進而使其土壤有機碳含量存在差異[29],大量學者認為,植被類型影響土壤有機碳垂直分布格局[30],本研究也證明了林分類型對土壤有機碳含量垂直分布有顯著影響。部分研究表明,土壤有機碳含量混交林高于純林[31],而王靜等認為純林土壤碳儲量高于混交林[32]。

色季拉山高山林線南、北坡三種植被土壤SOC含量隨土壤深度增加而減小;土壤SOCD,南、北坡高山灌叢和混交林隨土層深度增加而減小,高山森林隨著土壤深度增加呈現先增加后減少的趨勢。南坡0~20 cm SOC分別占剖面總和的51.14%(RH)、49.73%(AG)、34.04%(AR),北坡0~20 cm SOC分別占剖面總和的43.87%(RH)、51.82%(JR)、34.10%(JS),有明顯的“表聚效應”,這與許多研究結論一致[23,33-34]。由于表層枯落物和腐殖質層較厚,微生物分解其產生含C化合物,對SOC的積累產生一定影響,因而表層土壤的碳儲存能力較強,隨著土層深度的增加,枯落物和植物根系分布減少,有機質來源減少,微生物分解速率降低,SOC的積累速率也隨之降低[35]。

色季拉山高山林線,南坡混交林(AG)SOC含量最高(161.40 g·kg-1),高山灌叢(RH)次之,高山森林(AR)最小;土壤剖面總SOCD也是AG樣地最大(273.79 g·cm-2)。色季拉山南、北坡高山森林土壤剖面SOC總含量(216.56 g·kg-1)和總SOCD(456.60 g·cm-2)均大于高山灌叢(210.96 g·kg-1、393.09 g·cm-2),說明高山森林土壤碳匯能力強于高山灌叢,與謝錦[36]、吳雅瓊[37]等的研究結果一致。

4? 結論

林分類型對土壤有機碳垂直分布有顯著影響,且混交林大于純林;南、北坡不同植被SOC含量與SOCD均隨著土壤深度的增加而顯著減小(P<0.01);SOC與SOCD存在極顯著正相關關系(P<0.01)。

參考文獻:

[1] 胡慧蓉,馬煥成,羅承德,等.森林土壤有機碳分組及其測定方法[J].土壤通報,2010,41(4):1018-1024.

[2] 馬素輝,牟翠翠,郭紅,等.祁連山黑河上游多年凍土區不同植被類型土壤有機碳密度分布特征[J].冰川凍土,2018,40(3):426-433.

[3] 史飛,徐夢,張旭博,等.藏東南色季拉山西坡不同植被土壤有機碳垂直分布特征及其影響因素[J].植物營養與肥料學報,2020,26(5):942-953.

[4] Pan G X,Li L Q,Wu L S,et al. Storage and sequestration potential of topsoil organic carbon in China's paddy soils[J]. Global Change Biology,2010,10(1):79-92.

[5] 劉合滿. 西藏東南部色季拉山土壤有機碳含量與呼吸作用特征[D].北京:中國農業大學,2017.

[6] 榮興民.王朗國家級自然保護區森林土壤養分與微生物的分異特征研究[D].重慶:西南農業大學,2004.

[7] 張林,吳彥,吳寧,等.林線附近主要植被類型下土壤非生長季磷素形態[J].生態學報,2010,30(13):3457-3464.

[8] 李艷忠,羅格平,周德成,等.天山北坡高山林線分布的生態地理特征[J].中國沙漠,2012,32(1):122-131.

[9] 李圣文,王曉東,吳正方,等.長白山北坡和西坡林線土壤有機質含量的對比分析[J].農業與技術,2017,37(2):54-55.

[10] 王曉雨,于大炮,周莉,等.長白山北坡林線岳樺種群空間分布格局[J].生態學報,2015,35(1):116-124.

[11] 司高月,李曉玉,程淑蘭,等.長白山垂直帶森林葉片-凋落物-土壤連續體有機碳動態—基于穩定性碳同位素分析[J].生態學報,2017,37(16):5285-5293.

[12] 徐夢. 海拔梯度及土地利用方式對藏東南地區土壤有機碳和微生物群落的影響[D].北京:中國農業大學,2016.

[13] 楊紅,扶勝蘭,劉合滿,等.藏東南色季拉山不同海拔森林土壤碳氮分布特征[J].西北農林科技大學學報(自然科學版),2018,46(10):15-23.

[14] 陳文靜,貢璐,劉雨桐.季節性雪被對天山雪嶺云杉凋落葉分解和碳氮磷釋放的影響[J].植物生態學報,2018,42(04):487-497.

[15] 郭彩虹,楊萬勤,吳福忠,等.川西亞高山森林林窗對凋落枝早期分解的影響[J].植物生態學報,2018,42(1):28-37.

[16] Matzner E,Borken W. Do freeze-thaw events enhance C and N losses from soils of different ecosystems? A review[J]. European Journal of Soil Science,2008,59:274–284.

[17] Masuzawa T. A comparison of the photosynthetic activity of Polygonum weyrichii var. alpinum under field conditions at the timberline of Mt. Fuji and in the laboratory[J]. Botanical Magazine Tokyo, 1987, 100(1):103-108.

[18] HERMANN VON WISSMANN.The Pleistocene Glaciation in China[J].中國地質學會志,1937(2):145-169.

[19] Georg Miehe,Sabine Miehe,Knut Kaiser,et al. Juniper-Forests in Tibet[A]. Chinese Academy of Sciences(CAS)、The People's Government of Tibet Autonomous Region (TAR) of PR China. Programs and Abstracts of the 4th International Symposium on the Tibetan Plateau[C]. Chinese Academy of Sciences(CAS)、The People's Government of Tibet Autonomous Region (TAR) of PR China:中國青藏高原研究會,2004.

[20] 殷文杰,李江榮,郭其強,等.西藏色季拉山急尖長苞冷杉林線小氣候特征[J].西南師范大學學報(自然科學版),2016,41(4):69-75.

[21] 潘剛,辛學兵,王景升.西藏色季拉山急尖長苞冷杉林小氣候特征的初步研究[J].西藏科技,2004(4):48-51.

[22] 楊小林. 西藏色季拉山林線森林群落結構與植物多樣性研究[D].北京:北京林業大學,2007.

[23] 劉楠,韓進斌,趙建儒,等.五臺山高山林線典型植被土壤有機碳特征[J].土壤,2019,51(5):970-978.

[24] 楊小林,王景升,陳寶雄,等. 西藏色季拉山林線植被群落數量特征[J].北京林業大學學報,2011,33(3):45-50.

[25] 王媛韜,張林,沈維,等.藏東南色季拉山林線過渡帶生長季低溫事件的海拔分布特征[J].山地學報,2017,35(3):308-315.

[26] Pan Y D,Binkey R A,Fang J Y,et al. A large and persistent carbon sink in the world 's forests[J]. Science,2011,333(6045):988-993.

[27] 周峻宇.中國氣態活性氮氣候效應及氮沉降臨界負荷研究[D].北京:中國農業大學,2017.

[28] Fontaine S,Barot S,Barre P,et al. .Stability of organic carbon in deep soil layers controlled by fresh eatnon suply[J]. Nature,2007,450(7167):277-280.

[29] Lange M,Eisenhauer N,Sienra C A,et al. Plant diversity increasessoil microbial activity and soil carbon storage[J]. Nature Communic-ations,2015,6(1):1-8.

[30] Esteban G,Jobbagy,Robert B J. the Vetical Distribution of Soil Organic Carbon and its Relation to Climate and Vegetation[J]. Ecolo-gical Applications,2000,10(2):423-436.

[31] 劉國華,傅伯杰,方精云.中國森林碳動態及其對全球碳平衡的貢獻[J].生態學報,2000(5):733-740.

[32] 王文靜,王百田,呂釗,等.山西太岳山不同林分土壤有機碳儲量研究[J].干旱區資源與環境,2013,27(1):81-85.

[33] 馬和平,郭其強,劉合滿,等.西藏色季拉山東麓垂直帶土壤碳氮分布特征及其影響因素[J].西北農林科技大學學報(自然科學版),2013,41(1):91-96.

[34] 楊敏,楊飛,楊仁敏,等.祁連山中段土壤有機碳剖面垂直分布特征及其影響因素[J].土壤,2017,49(2):386-392.

[35] Rees R M,Bingham I J,Baddeley J A,et al. The role of plants and land management in sequestering soil carbon in temperate arable and grassland ecosystems[J]. Geoderma,2005,128(1/2):130-154.

[36] 謝錦,常順利,張毓濤,等.天山北坡植物土壤生態化學計量特征的垂直地帶性[J].生態學報,2016,36(14):4363-4372.

[37] 吳雅瓊,劉國華,傅伯杰,等.青藏高原土壤有機碳密度垂直分布研究[J].環境科學學報,2008(2):362-367.

(責任編輯:丁志祥)