實景三維的內涵與分類分級

肖建華,李海亭,李鵬鵬,王詩云,陳凱

(武漢市測繪研究院,湖北 武漢 430022)

1 引 言

黨的十九大報告明確提出建設數字中國,而實景三維中國的建設恰恰是自然資源部落實數字中國、平安中國、數字經濟戰略的重要舉措,是測繪地理信息行業落實國家新型基礎設施建設的具體部署。《民法典》明確提出了要對地上、地表、地下實施分層管理。2019年印發的《自然資源部信息化建設總體方案》中提出“推進三維實景數據庫建設”。2020年全國國土測繪工作會議提出新時期測繪工作“兩服務、兩支撐”的根本定位,明確要求大力推動新型基礎測繪體系建設,構建實景三維中國。2021年全國自然資源工作電視電話會議要求“加快建設實景三維中國、自然資源一張底圖”。

實景三維中國以打造數字中國建設的統一時空基底為目標,以滿足各行業、各部門和社會公眾對自然資源時空基礎數據的迫切需求為導向,通過國家、省、市、縣、區協同實施,構建地形級、城市級等系列實景三維中國產品,來支撐經濟社會發展,服務各行業需求,支撐自然資源管理,服務生態文明建設,提升測繪地理信息工作的自身能力和水平。

本文以國家新型基礎測繪武漢試點和實景三維武漢建設實踐為基礎,結合武漢市20多年來三維產品的生產和應用服務經驗,詳細闡述了實景三維的內涵,并按照生產方式、表現形式、組織模式等特點對實景三維產品進行分類分級,與傳統三維產品相對比,進而重點介紹了實景三維武漢的總體布局與生產思路。

2 實景三維概述

2.1 實景三維的定義

廣義上的實景三維[1]是對人類生產、生活和生態空間進行真實、立體、時序化反映和表達的數字虛擬空間,具有真實、現實、景觀可視、三維立體表達的特點,是人機兼容理解的。狹義上的實景三維通常是指采用傾斜攝影測量三維重建技術生產的傾斜三維模型。本文研究的實景三維是廣義上的實景三維,將狹義上的實景三維統稱為傾斜三維。

在多年來城市三維模型和新型基礎測繪武漢試點建設中,武漢市將既有的生產建設經驗融入實景三維的總體定義中,提出了實景三維的實體化、語義化和結構化特征[2],按照表現形式分為傾斜三維、仿真三維和視頻三維,按照表達內容分為地形級、城市級(框架級)和部件級(單體級)。隨著對核心內容的深入探討和應用場景的不斷延伸,實景三維不僅是新型基礎測繪的一項標準化產品,更將作為國家新型基礎設施建設的重要組成部分,為經濟社會發展和各部門信息化提供統一的數據基礎與空間基底。

2.2 實景三維的內涵

實景三維的本質是在三維地理場景、地理實體基礎上動態時空實體數據基礎的建設,在統一編碼、分類分級、質量控制、組織分工的基礎上,通過在三維場景上承載結構化、語義化、支持人機兼容理解和物聯實時感知的地理實體,實現對現實世界的時序化、多尺度、全空間描述,使測繪成果真正用于行業內外的三維可視化、統計分析、管理決策等現實需要,是為經濟社會發展和各行業各部門信息化提供的統一的空間基底。

實景三維的內涵體現在以下5個方面:

一是真實,實景三維核心的內涵是建立在統一的地心坐標系空間參考下地理位置和幾何形態的真實反映,能夠滿足宏觀層面的全球全國層級、中觀層面的省區城市級乃至微觀層面的部件單體級空間參考的嚴格統一、基準一致,并以三維形式表達地物實體的空間位置與表現形態,突破了傳統非三維測繪產品空間參考多樣、表現形式單一、專業性強、表現力弱的局限,是空間域上地上地下、室外室內、陸地水域一體化的新的測繪產品。

二是現實。實景三維是立足于滿足自然資源動態實時監測管理、城市治理能力和治理體系現代化建設的需要,充分運用智能測繪時代先進的測繪地理信息技術生產更新周期更短、更靈活的三維實景產品,突出表現是數據產品的現勢性,打破了傳統測繪產品階段性節點表達的局限性,面向全生命周期刻畫生產、生活、生態空間地物實體的發展變化,建設更具生命力的時序化、實時化、動態化的時空數據底版。

三是景觀可視。即對現實世界現實感官的數字化、景觀化的映射,在面向非測繪地理信息專業領域的應用中,實景三維的景觀可視是最直接、最有效的理解,打破了傳統4D產品是從二維視角抽象描述現實世界的固有模式,著重提升新型三維產品的可視化表達能力,內容覆蓋更為立體全面,細節描述更為精細,展示效果更為真實美觀。

四是模型化。實景三維是人機兼容理解的,即單體化、實體化,但實景三維本質上仍然是“模型”,是對客觀世界客體的三維模擬和仿真,對現實中主觀存在的文化、經濟、人文、意識等現象和信息是極難準確表達的,在當前階段,完整地實現現實世界“孿生”是不可能的。

五是多維度。實景三維內涵包括但不僅僅局限于空間上的點線面體即零、一、二、三維空間數據,時間上的第四維變化,也包括無限的、可擴充的語義屬性信息的第五維,乃至通過建立演化演變模型開展仿真模擬、復盤等能力的更高維度的擴展,是具備多維度支撐水平和服務能力的時空基礎數據。

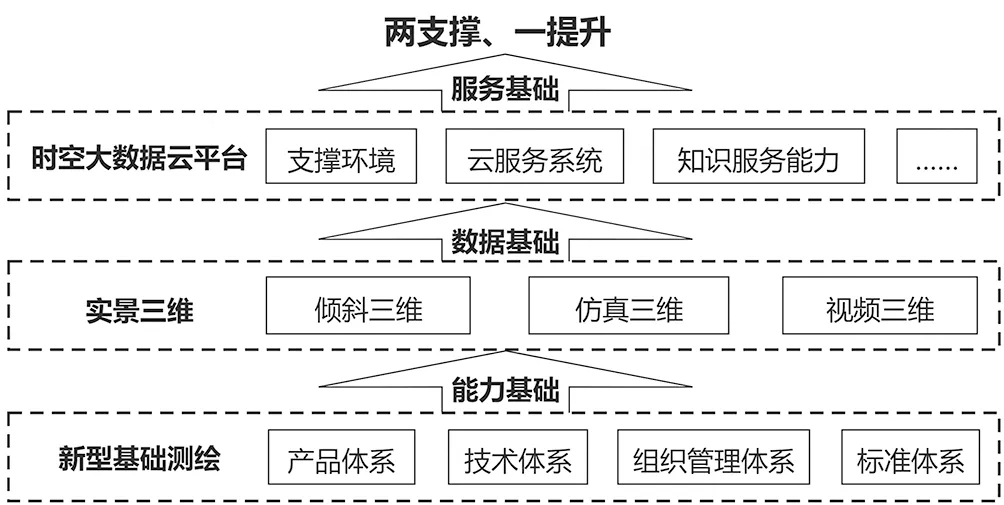

2.3 重要關系

我國測繪地理信息領域正在重點推進新型基礎測繪體系、實景三維中國、時空大數據云平臺三項建設工作[3],三者之間關系銜接緊密,共同圍繞“兩支撐、一提升”提供地理信息服務[4]。新型基礎測繪體系建設是實景三維中國建設的能力基礎,實景三維中國是新型基礎測繪建設的一個典型產品,也是時空大數據云平臺建設的數據基礎,時空大數據云平臺是面向新時代、新任務的服務平臺,關系如圖1所示。

圖1 三項工作的關系

3 實景三維分類

實景三維產品的核心特征是真實、現實和景觀可視的,是人機兼容可懂的。實景三維產品以地理場景信息和承載的地理實體數據為基底,以軟硬件等環境為支撐,通過物聯感知展示、記錄和分析現實世界的動態變化,實現現實世界的數字孿生[5]。

實景三維產品分為傾斜三維、仿真三維和視頻三維三類,三者具有統一的時空基準,能夠滿足三維量測、實體關聯、語義標注等要求。但三者在表現形式、數據結構、應用場景、生產標準等方面仍有顯著差異,傾斜三維在表達上最為直觀、真實,仿真三維融入實時感知信息模擬真實場景,視頻三維以流數據的形式實現全空間的動態表達。

3.1 傾斜三維

傾斜三維是通過傾斜攝影技術獲取正視、側視等多角度航空影像,經影像預處理、空三處理、多視傾斜影像匹配、生成密集點云后,構建不規則三角網。進而采用混合航攝儀或同區域激光點云數據,將生成的密集點云與激光點云規劃到統一坐標系下,融合處理以提高建模精細度,從而生成高精度的三維模型。因而傾斜三維實際上是一個Mesh形式的實景三維模型[6~8]。

傾斜三維是狹義上的實景三維,是現實世界在可視化方面最直觀、真實的數字化映射,不僅準確豐富、高質量地反映了地物地貌、建構筑物等空間地物的幾何形態、特征紋理特點,還高精度地表達了各類地物設施的位置姿態、拓撲關系、尺寸大小,是城市級、部件級實景三維建設的主力和核心,也是新型基礎測繪體系建設的典型產品。

目前,全國多個地區已針對城市建成區(建設區)以及鄉鎮、農村等城市區域,開展傾斜攝影測量三維建模工作,運用傾斜三維進行智慧城市建設、地籍管理、城市更新等等,在《“十四五”全國基礎測繪規劃》和《實景三維中國建設技術大綱》中均明確提出:“‘十四五’期間基本完成地級以上城市和其他有條件區域的城市級實景三維建設”,城市級實景三維建設即中觀層面的城市級實景三維建設,其核心任務就是建立以傾斜三維為基礎的實景三維。傾斜三維如圖2所示。

圖2 傾斜三維

3.2 仿真三維

仿真三維是以人工方式生產的、模擬現實世界的三維模型為空間數據基礎,以實時感知信息為驅動,運用計算機技術構建的動態虛擬現實三維模型及場景。仿真三維最突出的特點是臨場環境逼真,光照、粒子、聲音以及運動物體的模擬效果良好,輔以如專業的頭盔、手套等虛擬傳感設備,能夠實現基于模擬仿真三維場景的特定功能功效。

仿真三維是為充分利用人類感官能力作為時空動態信息認知理解方式,對看得見的現實世界和看不見的蘊藏信息進行數字化模擬,使人類提升對客觀世界進行三維描述、實時交互、動態分析、知識提取的能力。

20世紀90年代中后期,全國一些城市為滿足城市規劃的需要,開展了城市三維模型的建設,這個時期的三維模型是仿真三維的初期成果。隨著計算機虛擬現實技術的不斷發展,模型與計算機仿真開始應用于三維模型建設之中。特別是在對城市景觀場景的可視化表達方面,相關技術不斷更新。在新型基礎測繪體系中,仿真三維是實景三維在不同階段和需求下的產品形式,在城市規劃、建筑設計等方面嶄露頭角并持續在各個領域發揮作用。仿真三維如圖3所示。

圖3 仿真三維

3.3 視頻三維

視頻三維即視頻流全景地圖,是采用視頻傳感器采集多視角視頻流數據,通過視頻拼接生成全景視頻,同時利用GNSS或SLAM等定位定向技術,或點云與視頻影像融合等技術形成的一種全視角、可量測、沉浸式、語義化的新型實景三維產品。

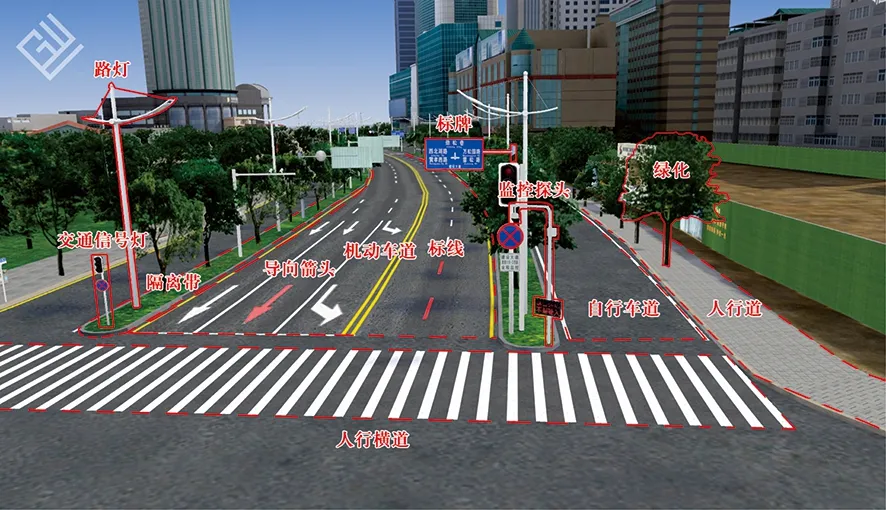

視頻三維以流數據的方式動態刻畫三維世界,是一種高階形式的動態的實景三維,具備了實景三維的核心特征,是基礎地理實體的一種三維形式,支撐產品生產的軟硬件、技術路線相對較為成熟,能夠高效地與傳統二維地圖、仿真三維、傾斜三維建立空間聯動的一體化關系,并通過人工智能、機器學習等技術實現視頻三維的實體化、語義化。視頻三維如圖4所示。

該產品的生產可基于移動測量車、背包等平臺,采用全景攝像機、定姿定位設備,沿道路、街巷等線性路徑開展采集,并在城市環境整治、大型活動舉辦等多項工作中開展廣泛應用。

圖4 視頻三維

4 實景三維分級

通過國家、省、市(縣、區)和市場等分主體、分層級的協同聯動建設,構建宏觀區域全國覆蓋、陸海兼容的地形級實景三維,和中觀層面中等精度的城市級實景三維,乃至微觀層面的部件級實景三維,從而構成全域廣泛覆蓋、精度分級適用、產品形式多樣的實景三維中國。

4.1 地形級實景三維

地形級實景三維的生產組織與應用需求主要以國家和省區層面為主導,面向宏觀尺度提供三維可視化、空間量算等服務。將數字高程模型(DEM)/數字表面模型(DSM)融合數字正射影像(DOM)/真正射影像(TDOM),或傾斜攝影三維模型,疊加以二維形式表達的基礎地理實體,獲取其他實體、物聯感知數據,組裝生成地形級實景三維產品。地形級實景三維如圖5所示。

圖5 地形級實景三維

4.2 城市級(框架級)實景三維

城市級(框架級)實景三維的生產組織與應用需求主要以省區和市縣層面為主導,面向中觀尺度提供精細化表達與空間統計分析服務,滿足城市級精細化管理需要。城市級實景三維產品一般以傾斜攝影三維模型或其他真實三維模型,如手工模型三維等為數據基礎,進一步獲取其他實體、物聯感知數據,進行實體化、語義化處理,從而規模化生產中低精度三維模型。

圖6 城市級實景三維

4.3 部件級(單體級)實景三維

部件級(單體級)實景三維的生產組織與應用需求主要以市縣層面為主導,面向微觀尺度提供精準表達,滿足不同需求的個性化定制服務。基于高精度的激光LiDAR(機載、車載、架站、背包)數據、高精度傾斜三維模型、建筑信息模型(BIM)以及精細三維模型等數據,獲取其他實體、物聯感知數據,構建或轉換生成室內外建筑模型、地下空間模型等部件級實景三維產品。部件級實景三維如圖7所示。

圖7 部件級實景三維

4.4 粒度與精度

實景三維的粒度通常指產品表達的最小地理單元。其中,地形級實景三維表現到行政區劃、自然地理單元和農林用地及土質單元等層面,城市級實景三維細化至土地利用現狀層面、自然資源登記和不動產登記單元,部件級實景三維則表達到建(構)筑物結構部件、建筑室內部件、道路設施部件、地下空間部件等。

實景三維的精度包括幾何精度、時間精度、紋理精度、類別精度和屬性精度。

幾何精度與其分級密切相關,地形級實景三維的幾何精度為米級;城市級實景三維的幾何精度不低于 0.2 m,城市建成區及其他重點區域不低于 0.05 m;部件級的幾何精度為不低于 0.03 m。

時間精度是對產品生產更新的時間間隔進行精度評定的指標,原則上地形級宏觀區域的時間精度為年,城市級中觀區域的時間精度為月,部件級重點區域(重點監測、中心城區建設區域等)的時間精度為周。

紋理精度是對產品外觀溝紋、圖案、形態等結構特征表現能力的尺度描述,紋理精度指標采用圖像特征指標,包括對比度、亮度、色調、色相、飽和度等。

類別精度是對產品本質差異的定性的一種語義描述,類別精度的指標根據地理信息的來源進行設計。

屬性精度是對性質和關系的屬性值(編碼值)與其真實值的符合度的描述,表示屬性值與其真值之間的接近程度和屬性值的正確性、豐富程度。屬性精度是實體進行語義分析、空間分析的重要依據。

5 產品對比

在生產生活應用中,數字化三維產品是多樣的,常見的如人工模型三維、工業模型、BIM、CIM等,在幾何空間表達上雖然都是三維形式,但生產手段、細節表現、應用場景等特點與實景三維又不盡相同。

5.1 城市信息模型(CIM)與實景三維

以建筑信息模型(BIM)、地理信息系統(GIS)、物聯網(IoT)等技術為基礎,整合城市地上地下、室內室外、歷史現狀未來多維多尺度空間數據和物聯感知數據,構建起三維數字空間的城市信息有機綜合體。CIM用于表達和管理城市三維空間,是城市立體規劃、建設、管理、運行的信息基礎,主要圍繞智慧城市建設開展信息采集和使用。CIM示例如圖8所示。

圖8 CIM示例

CIM與實景三維的表現形式與幾何尺度是類似的,差異在于表現內容與應用范圍的側重點不同,CIM重點關注城市空間,實景三維關注國土空間與自然資源。

5.2 建筑信息模型(BIM)與實景三維

BIM是以三維圖形為主、物件導向、建筑學有關的電腦輔助設計,通過建立建筑工程三維信息庫,實現建筑的數據化、信息化模型整合,是建筑物理和功能特征的數字表達,在建筑設計、施工、運營的全生命周期過程中提供協同平臺。BIM示例如圖9所示。

圖9 BIM示例

BIM與實景三維的區別在于應用領域、幾何尺度、生產模式和更新方式等的差異。

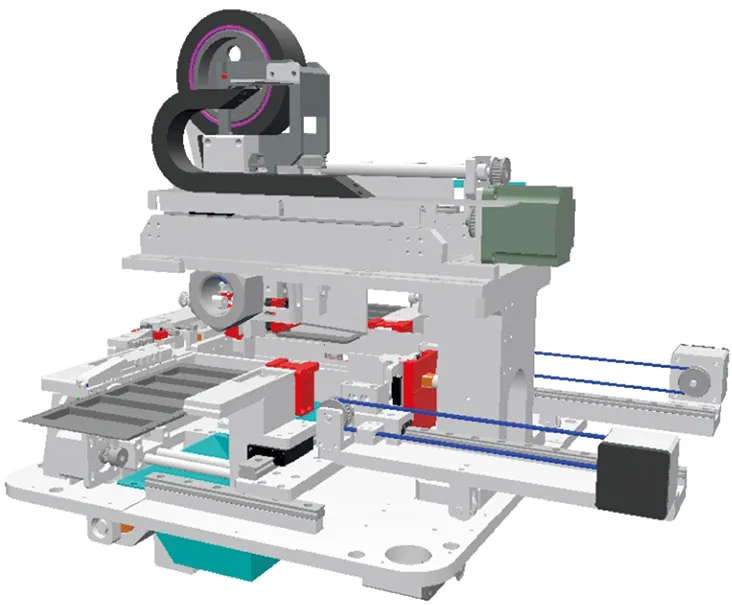

5.3 工業模型與實景三維

工業模型是運用計算機技術將對象三維數字化的產品,該對象包括機械設備、建筑等,側重于突出對象的幾何構造或構件關系,弱于紋理表達,生產方式以手工建模為主,主要在工業產品設計、逆向工程、三維打印以及部分建筑設計中運用。工業三維模型如圖10所示。

圖10 工業模型示例

工業模型與實景三維的區別在于應用對象、技術手段和表達重點的差異。

6 實景三維武漢建設

圍繞武漢市基礎測繪“十四五”規劃和國家新型基礎測繪武漢試點建設要求,武漢市統籌推進“實景三維武漢”建設,支撐自然資源管理,服務生態文明建設,支撐各行業需求,服務經濟社會發展,支撐智慧城市建設,服務城市治理能力現代化。

在地形級實景三維武漢的建設中,利用高精度數字正射影像和數字表面模型等成果,建立起覆蓋全市范圍的地形級三維模型,展現山川河流等地形地貌以及城市、村鎮的分布與形態。

在城市級(框架級)實景三維武漢的建設中,中心城區范圍內,實施分辨率優于 0.1 m的傾斜航空攝影,結合主要道路的激光點云數據和全景影像,對主要道路和部分重要公共建筑建立單體化模型,綜合上述成果和高精度矢量數據,建立起覆蓋中心城區的城市級實景三維模型。新城區范圍內,根據各區實際情況選取重點、熱點發展區域,實施分辨率優于 0.1 m的傾斜航空攝影并對范圍內主要道路和重點公共建筑進行單體化建模,建立新城區城市級實景三維模型。

在部件級(單體級)實景三維武漢的建設中,綜合利用傾斜攝影與激光點云成果,結合室內三維激光掃描,建立區域內市政道路、重點公共設施、標志性建/構筑物的實體化、語義化精細實景三維模型。

7 結 語

實景三維中國建設是測繪地理信息行業進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局的一項重要工作,是落實國家新型基礎設施建設的具體部署,與國家新型基礎測繪體系建設、時空大數據云平臺建設緊密關聯,都是測繪地理信息供給側結構性改革的重要之舉,這是一場真正意義上的變革。需要集國家、省、市各級和各行業之力,通過逐步完善政策鏈、技術鏈、市場鏈、資金鏈、服務鏈,形成環環相扣、鏈鏈相接的實景三維產業發展局面,推動實景三維中國建設成為測繪地理信息行業新的發展方向和業態,推進經濟、社會、民生等領域的協同發展。